HISTORIQUE

L'église Saint-Sébastien a été consacrée en 1532 (A.D. 05 : G II, cité dans Giordanengo, 1972, p. 168) par Antoine Pascalis, évêque tutélaire de Rosée, en l'absence de l'archevêque d'Embrun, Antoine de Lévis (1526-1548). Elle ne remplace Sainte-Cécile comme église paroissiale qu'après 1552, date à laquelle elle est encore qualifiée de chapelle (Tivoilier, 1976, p. 82).

Les textes qui nous renseignent sur l'église datent essentiellement des XVIIIe et XIXe siècles.

Le 15 mai 1721, le «prix fait de couvrir l'église» est donné à Jean Colombet (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 584). C'est sans doute pour ces travaux de toiture que le 23 juillet suivant sont montées «14 dougène [sic] de es (planches) sur l'église de Saint-Sébastien» (ibid.). Trois années plus tard, une demande d'autorisation est faite pour «couper les bois nécessaires pour les réparations indispensables à faire à l'église paroissiale» (A.D. Hautes-Alpes: E Ceillac 554). Le 22 mars 1738 lm incendie se déclare dans une maison appartenant à la famille de Joseph Maurel qui «confronte l'église et chapelle des pénitents à la teste », «laquelle maison estoit sy jointe quelle donnoit le feu aux toits de l'église et chapelle ». Pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, les consuls demandent au propriétaire de vendre les ruines de sa maison et d'en démolir les vestiges (A.D. Hautes-Alpes : E Ceillac 618). Le mois suivant l'incendie, Jos[serand] Achard, de Guillestre, promet de faire à l'église, à la chapelle des pénitents et à la maison commune «les toits qui ont été brûlés ou détruits» (ibid.). Le 24 mai 1739, le piémontais Laurent Borilion promet de faire le clocher de la chapelle des pénitents, partie en «tiourés (tuf) couppés bien propres », avant la fin juillet, pour 36 livres (ibid.). Effectivement, le livre consulaire mentionne en date du 7 septembre 1739, les dépenses faites pour la fin de la construction du clocher des pénitents et pour la fabrication de la cloche fournie par Joseph Fournier (AD. Hautes-Alpes : E Ceillac 588).

Les comptes de l'année 1744 mentionnent les «réparations des fenêtres de l'église» (AD. Hautes-Alpes : E Ceillac 599). De nouveau en 1745 les toits de l'église et de la chapelle des pénitents subissent des réparations (AD. Hautes-Alpes : E 558).

Le 28 juillet 1755, Jean et Charles Pechette et Pierre Jansset «maîtres maçons d'Italie et de Piémont travaillant expressement en Dauphiné» fournissent un devis pour « blanchir le chœur de l'église Saint-Sébastien tout en entier d'un blanc de chaux, faire porte au pied de l'église en maçonnerie ou pierre de taille ... blanchir toutes les murailles de l'église du Saint-Rosaire et la voûte du Saint-Rosaire» (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 641).

Le 28 octobre de la même année, un devis estimatif des réparations à faire à l'église de Ceillac est dressé par Jean Vagniat, entrepreneur des fortifications d'Embrun et François Rostan de Guillestre. Ce prix-fait concerne des travaux sur la partie de la voûte en tuf de Saint-Sébastien, dont il « est nécessaire de la refaire à neuf», couverture de l'église en planches, ainsi que la restauration de la voûte de la chapelle du Rosaire, qui est également « en mauvais état », pour lU1 total de 2796 livres 13 (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 641). A l'occasion de la visite de l'église par Jean Vagniat, « les consuls et officiers de la commune» font «observer la nécessité qu'il y avoit d'augmenter leur église et a cet effet ils ont préparé un emplacement attenant l'église (sic) du côté du midi de la longueur de dix toises [environ 20 m] et de la largeur de trois toises [environ 6 m] » (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 641).

En janvier 1765, les consuls Jean Fournier, Sébastien Carle et Chaffre Arnous signalent «nous avons assemblé notre conseil pour faire acomoder (sic) l'entrée de l'église» (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 596).

Le 20 janvier 1768, jour de la saint Sébastien, a lieu la translation des reliques du saint dans l'église paroissiale. A cette occasion «le curé a trouvé qu'il convenait de rendre honneur à ce grand saint et aux saintes reliques et avons achepté une livre [de] poudre» (AD. Hautes-Alpes: E Ceillac 596).

La chapelle des pénitents est de nouveau réparée en 1781 et le toit de l'église en 1791 (AD. Hautes-Alpes : E Ceillac 572).

«L'état des communes de l'arrondissement d'Embrun pour l'armée 1830» indique que la communauté de Ceillac demande une aide pour refaire à neuf le toit de son église (AD. Hautes-Alpes : V 4). Cinq ans plus tard, «l'état des communes dans lesquelles les réparations aux églises, cimetières et presbytères sont les plus nécessaires », fait apparaître l'urgence de la reconstruction d'une partie de la couverture (AD. Hautes-Alpes: V 6). Le devis estimatif concernant le plancher et la couverture est finalement dressé par l'agent-voyer en mars 1838 (A.D. Hautes-Alpes: 2 0 401).

En 1851 deux fenêtres sont percées dans le mur pignon ouest pour éclairer la partie basse de la nef: occupée par les femmes et les jeunes filles. Celles-ci se plaignaient en effet de l'obscurité qui rendait ces places incommodes (AC. Ceillac, reg. des délib.). La même année, la fabrique fait blanchir les murs et retoucher le crépi de la «partie de la voûte qui n'est pas en tuf» (ibid.).

C'est en septembre 1874, que la chapelle des Pénitents est définitivement séparée de la nef de l'église par un mur plein. Auparavant, les deux édifices étaient seulement séparés par une «énorme balustrade en bois tourné» (ibid., 1874).

En 1899, pour préparer la visite de l'évêque de Gap, l'église subit quelques réparations. «Afin de dégager l'église masquée par les longs bras de la tribune et sa trop grande largeur, les bras ont été supprimés avec la rampe d'escalier qui commençaient à la porte latérale de l'église. La largeur de la tribune a été de même réduite (A.C., registre des délibérations).

Le 26 mars 1911, le conseil municipal décide la transformation de l'ancienne chapelle de la Vierge en sacristie, par la construction d'lm mur séparant ladite chapelle de la nef de l'église (ibid. 1911).

Après la première guerre mondiale, la confrérie des Pénitents est dissoute, et seule une messe annuelle est assurée dans les locaux de la chapelle qui quelques décennies plus tard, en 1931, accueille les séances du cinéma «paroissial», concurrent du cinéma « laïque» (ibid.).

En 1932, la proposition de classement de l'église et de la chapelle est rejetée, en raison de son mauvais état et de sa structure hétérogène (A.M.H.).

Au cours des années 30, la chapelle et l'église subissent des réparations. En 1936 une partie du toit de la chapelle des Pénitents est refaite. L'année suivante c'est au tour de l'église et de la sacristie.

Une remise en état générale a été assurée par la mairie en 1957 et 1961. C'est au cours du piquage des enduits du chœur de l'église, à la suite des inondations de 1957, que des peintures murales ont été découvertes sur les murs nord et est (cf. dossier: peintures murales).

Des travaux de mise hors-d’eau de la chapelle des Pénitents ont été exécutés en 1982. La remise en état intérieure et extérieure a été effectuée en 1985 en prévision de l'accueil des objets provenant de différents édifices religieux de la commune (A.M.H.).

DESCRIPTION

Situation

L'église Saint-Sébastien est construite au chef-lieu, au nord de l'agglomération, au nord-ouest de la place publique. Cette place est délimitée au nord-est par le presbytère et au sud par la mairie (ancienne cure). L'église paroissiale et la chapelle des pénitents sont sur le même fond.

Matériau

Les murs de l'église sont recouverts d'un enduit qui depuis 1985 masque la maçonnerie. Les vues prises avant restauration par le service des Monuments Historiques permettent cependant de voir partiellement la maçonnerie de l'élévation ouest de la chapelle des Pénitents, la partie haute du mur sud de la nef et en partie le matériau de gros œuvre de l'ancienne tour du clocher et de l'actuel clocher-mur (A.M.H.).

La nef et la tour du clocher, ainsi que la chapelle des Pénitents, sont construites en blocage, avec chaîne d'angle en pierre de taille pour ce qui concerne le chevet (tufeau), la tour (tufeau) et l'angle sud-est de la nef. Le clocher-mur est construit en moellons soigneusement taillés

Les voûtes sont en tufeau, sauf celle qui couvre la première travée qui est en plâtre.

Structure

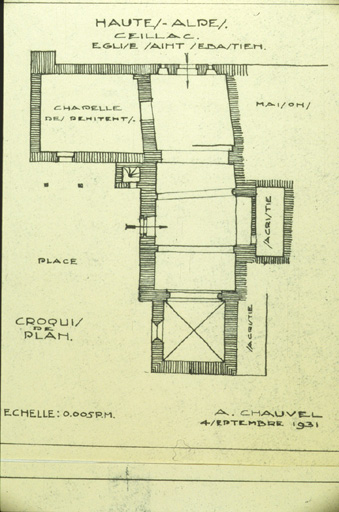

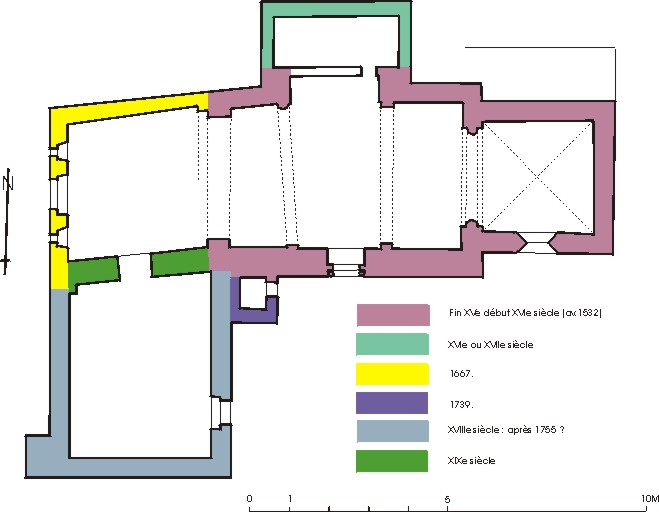

L'église orientée se compose d'une nef unique ouvrant sur le chœur à chevet plat et d'une sacristie. La chapelle des Pénitents, perpendiculaire à l'édifice, est implantée au sud de la première travée de la nef.

L'église paroissiale :

- La nef comprend quatre travées voûtées en berceau légèrement brisé dont le départ est souligné par un cordon. Le berceau de la troisième travée comporte deux lunettes. Les arcs doubleaux reposent sur des supports en tuffeau, par l'intermédiaire de chapiteaux sobrement sculptés. Celui de la première travée repose sur deux piliers quadrangulaires, ceux de la deuxième et de la troisième travée sur des colonnes engagées (interrompue au sud). Au sud, le chapiteau de la deuxième travée est orné de deux têtes humaines aux angles.

Au nord, le chapiteau qui lui fait face est sculpté d'un décor d'enroulement végétal stylisé et de feuillages aux angles, et d'une fleur de lys sur la face.

Les chapiteaux de la troisième travée sont sans décor.

Une porte est ménagée dans le mur sud, au niveau de la troisième travée. Elle conserve une huisserie ancienne.

Une seconde porte percée dans le mur pignon ouest donne accès à la nef.

L'éclairement de la nef est assuré par une grande baie rectangulaire à ébrasement intérieur, ouvrant au sud-est. Elle s'inscrit dans une lunette droite.

Un oculus et deux fenêtres rectangulaires sont percés dans le mur pignon ouest.

A l'est de la nef, l'arc triomphal en arc brisé est à double rouleau retombant sur deux colonnes adossées. Au nord, les trois chapiteaux ont un décor à enroulements végétaux stylisés. Les deux chapiteaux extrêmes sont à enroulements stylisés aux angles, tandis que le chapiteau du milieu est orné de deux tiges.

La première travée de la nef est désaxée par rapport à l'ensemble de l'édifice. Le premier arc en entrant par l'ouest porte l'inscription suivante: « 1667 AMC », dans deux cartouches superposés.

Contre le mur nord, au niveau de la troisième travée, une cloison fermant l'entrecolonnement, entre la nef et la sacristie, a permis d'aménager une petite chapelle dans le renfoncement. A droite de l'autel de la Vierge, une porte donne accès à la sacristie.

- Le chœur de plan carré est centré par rapport à la nef. Il est couvert d'une voûte d'ogives retombant sur des culots sculptés. La clé de voûte est décorée d'une simple croix.

Une fenêtre rectangulaire à large ébrasement intérieur est percée dans l'élévation sud.

Les murs est et nord portent un riche décor peint (cf. dossier: peinture murale).

- La sacristie, adossée au nord de la troisième travée, est accessible depuis la nef par une porte ouvrant à droite de l'autel de la Vierge. De plan rectangulaire, elle est voûtée d'arêtes retombant sur des pilastres engagés à trois ressauts (noyés dans la maçonnerie au sud). Elle a été aménagée dans une ancienne chapelle latérale, par la construction d'une cloison la séparant de la nef.

- Une tourelle hors-œuvre, de plan rectangulaire, est construite au sud-est de la deuxième travée. Elle s'inscrit dans l'angle rentrant entre l'église et la chapelle des Pénitents. Elle s'ouvre sur la place, par une petite porte appareillée en gros blocs de marbre rose. Le linteau monolithe est taillé dans un bloc en bâtière.

Cette tourelle contient l'escalier en bois qui permet l'accès aux combles et au toit de l'église.

- Le clocher mur s'élève à l'aplomb de la première travée. Il comprend cinq baies de tailles différentes, toutes occupées par une cloche. Il est surmonté d'un petit lanternon.

- La chapelle des Pénitents s'élève au sud-est de la première travée de la nef, perpendiculairement à celle-ci.

De plan rectangulaire, et ne comportant qu'un seul vaisseau à deux travées, elle est couverte de voûtes en berceau à pénétration dont les doubleaux retombent sur des pilastres adossés aux pilastres recevant les angles de la voûte

Elle est éclairée par une fenêtre percée à gauche du mur pignon sud, à ébrasement intérieur, et par deux baies rectangulaires ouvertes dans chaque travée du mur ouest. Elle communique avec la première travée de l'église par une porte percée dans le mur nord.

Chaque lunette est décorée d'entrelacs bleus et de fleurons dorés. La voûte du chœur est ornée d'une colombe au centre d'une nuée et d'une gloire rayonnante. Les pilastres et les doubleaux ont un décor peint faux-marbre. Contre le mur nord, on distingue sous cet enduit les traces d'un autre décor peint polychrome (rosace orange et rouge).

Elévations

- Nef: élévation sud-est. La totalité de l'élévation sud-est porte un enduit.

La porte d'entrée de l'église s'ouvre au niveau de la troisième travée. Elle s'inscrit dans une embrasure en plein-cintre à double rouleau.

Le tore central retombe sur des colonnes engagées à chapiteaux sculptés de têtes humaines et de motifs décoratifs: rouelle et motifs en arcs brisés à gauche, croix à droite. Le chapiteau de droite porte l'inscription: CHAZ TARDINI en lettres gothiques. Le linteau monolithe qui repose sur deux coussinets, porte l'inscription: ANNO. D.M.Cc.I.

Le tympan a reçu un décor peint représentant un écu, à la croix d'argent treflée, remeublée à la croisée du motif du chrisme. La croix se détache sur un lambrequin qui porte une mitre et une crosse et est surmonté d'une couronne. L'ensemble est surmonté de l'inscription CRUX SPES et flanqué des lettres JHS à gauche et AM entrelacés à droite.

Une fenêtre rectangulaire à ébrasement extérieur en anse de panier surmonte le portail. Elle conserve des barreaux en fer forgé anciens. Un décor en trompe l'œil à fronton brisé est peint autour de l'encadrement

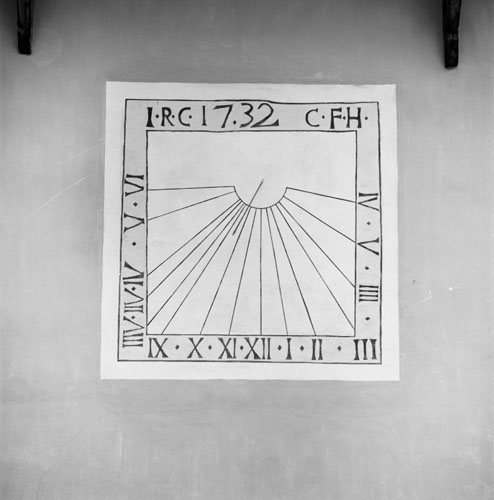

Un cadran solaire daté 1732 est peint à droite du portail, au niveau de la quatrième travée de la nef.

- Nef: élévation ouest de l'église. Le mur pignon est percé d'une porte centrale dont le chambranle est en arc surbaissé. Celle-ci est flanquée de deux fenêtres rectangulaires à montants chanfreinés (visibles sur les photographies prises avant restauration) et ayant conservé un barreaudage en fer forgé.

Un occulus est percé dans la partie haute du pignon.

Deux consoles en bois situées à mi-hauteur ont été également conservées.

- Chœur. L'élévation sud est percée d'une fenêtre à linteau en arc segmentaire qui a conservé son barreaudage en fer forgé.

- Le clocher: On accède à la tour-clocher par une porte au linteau taillé d'une très légère accolade.

Le clocher-mur actuel s'appuie en partie contre l'élévation ouest de la tourelle. La partie nord, en pignon, est percée de trois baies en arc plein-cintre. La partie sud, enduite, est comporte deux baies rectangulaires. La totalité du clocher mur est protégée par une toiture à longs pans, surmontée par un petit campanile

Un cadran solaire daté 1872 est peint au sommet de l'élévation sud de la tourelle.

- La chapelle des Pénitents est accolée au sud de la nef de l'église paroissiale. Située sur l'élévation est, contre la tour-clocher, la porte d'accès, au linteau monolithe sculpté d'une croix en relief, est surmontée d'une petite haie rectangulaire aujourd'hui murée. L'élévation orientale est précédée d'une galerie sur poteaux de bois supportant une avancée du toit.

L'élévation sud comprend une fenêtre en arc segmentaire, à barreaudage en fer forgé. L'élévation ouest est percée de deux baies rectangulaires de taille inégale conservant toutes deux un barreaudage en fer forgé.

Couverture

L'église et la chapelle des Pénitents sont couvertes d'un toit à longs pans à pignons couverts, en bardeau de mélèze.

CONCLUSION

Mentionnée pour la première fois en 1532 lors de sa consécration, l'église Saint-Sébastien a été construite à l'extrême fin du XVe ou au tout début du XVIe siècle, comme l'atteste la date de 1501, inscrite sur le linteau du portail sud.

L'édifice originel comprenait les deux travées orientales et le chœur à chevet plat. En effet, la première travée de la nef, couverte d'une voûte en plâtre, a été ajoutée en 1667, alors qu'Antoine Magnan était curé de Ceillac, ce qui expliquerait l'inscription sculptée en faible relief sur la clé de l'arc séparant la première de la seconde travée: «AMC ».

Le désaxement de ce prolongement par rapport au reste de l'édifice reste inexpliqué des constructions au nord de l'église empêchaient-elles l'agrandissement de la nef de ce côté-ci, ou au contraire l'architecte a-t-il voulu faire la jonction avec un autre édifice situé plus au sud ?

En 1755, l'église subit d'importants travaux de restauration et d'aménagements: elle est blanchie en totalité et une porte est percée au bas de la nef. Lors de cette campagne, la chapelle du Rosaire, qui sera transformée en sacristie en 1911, est également restaurée. Probablement construite dans le courant du XVIe ou du XVIIe siècle, la voûte de cette chapelle, de même que celles des deux travées orientales de l'église, les plus anciennes de l'édifice, nécessite alors des travaux d'urgence.

La date exacte de la construction de l'actuelle chapelle des Pénitents n'est pas connue. Les dimensions et l'emplacement de l'édifice correspondent au prix-fait établi par Jean Vagniat en novembre 1755, à la demande des consuls qui souhaitaient agrandir l'église au sud. Mais en l'absence de texte, rien ne permet d'affirmer que les travaux prévus par ce devis ont réellement été exécutés. D'autre part, nous savons qu'une chapelle des pénitents était associée à l'église paroissiale avant cette date, puisque à la suite de l'incendie de mars 1738 le procès-verbal de la visite des lieux sinistrés mentionne bien l'église paroissiale et la chapelle des pénitents dont le clocher a par ailleurs et reconstruit en 1739, par le piémontais Laurent Borilion.

Photographe au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1970 à 2006.