Des origines à la fin du Moyen Age : études archéologiques et sources historiques

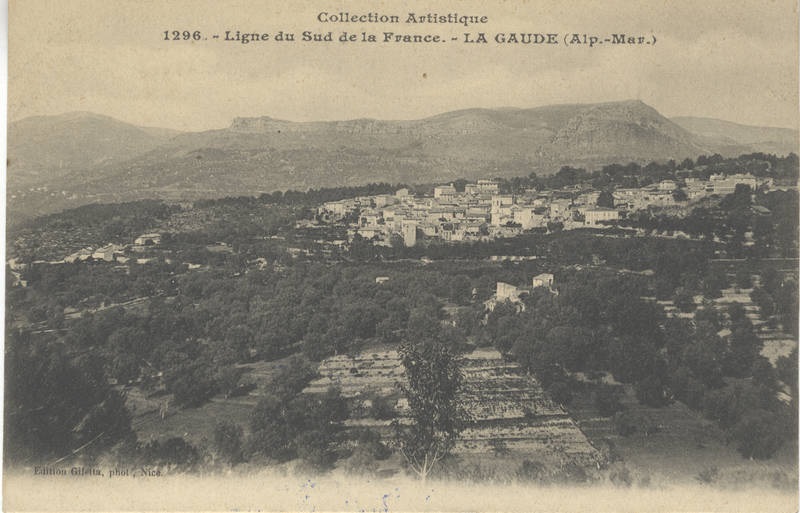

Le site de l’actuel village a été occupé dès la Protohistoire, à partir du 5e siècle avant notre ère. Une agglomération d’environ un hectare, pourvue d'une enceinte, a été identifiée, perchée sur la colline du Collet qui surplombe l’actuelle basse-Gaude. A partir du 8e siècle, le site est abandonné et ce n’est qu’au 11e siècle que la première mention des Trigans apparait. Le hameau se situe à environ 200 mètres de l’oppidum des Collets, ce qui n'exclue pas l’hypothèse d’un déperchement du précédent site vers un positionnement plus favorable aux cultures des sols en contrebas.

Il est ensuite mentionné en 1250 dans le testament du seigneur de la Gaude Romée de Villeneuve et en 1338 dans l'acte d'habitation (référence du dossier : IA06004243). Il se situe à l’intersection de trois chemins, niché entre deux collines, celle de l’ancien site des Collets au sud-ouest et celle qui accueillit plus tard le nouveau village au nord-est. Dominant le profond vallon de la Cagne à l’ouest, il s’est en partie construit sur le sommet de la pente ouest menant au fleuve.

Malgré l’existence de sources écrites, aucune trace archéologique antérieure aux temps modernes a été décelée dans le bâti villageois du quartier du Trigan, non plus que dans d’autres quartiers du village.

Le renouveau villageois à partir du 17e siècle d’après les sources écrites

La séparation des anciennes communes de la Gaude et de Saint-Jeannet et la relocalisation officielle du village au Trigan en 1599 a entrainé la création d’une part majeure du village avec la structuration de deux pôles : le nouveau centre villageois, appelé la « Haute-Gaude », est placé sur la partie sommitale de la colline à environ 300 mètres au nord-est de la communauté préexistante du Trigan, celle-ci étant désormais désignée par opposition comme la « Basse-Gaude ».

Les constructions les plus anciennes de cette nouvelle agglomération, attestées dès la première moitié du 17e siècle, se situent le long de l’actuelle rue Centrale (presbytère, église). Il est donc probable que le village se soit dans un premier temps développé le long de cet axe principal avec une morphologie de « village-rue ». Le chemin en provenance du hameau du Trigan à l’ouest, se prolonge au nord vers le quartier des Condamines, puis vers Saint-Jeannet. A ce sujet, Emile Boniffacy, mentionne l’existence d’un second hameau antérieur au nouveau village, situé aux Condamines, qui aurait justifié l’implantation de la nouvelle paroisse à équidistance de ces deux lieux.

Au sud de ce nouveau centre villageois, la chapelle Sainte-Appollonie existait déjà au moment de la création de la nouvelle paroisse en 1607, puisqu’elle servit temporairement d’église paroissiale, en attendant la construction d'une nouvelle église dans des proportions plus vastes, permettant d’accueillir l’ensemble de la population, au centre du village. Cette chapelle était jusque-là utilisée par les habitants du Trigan. Son emplacement à l’est du hameau, le long de l’ancienne voie romaine Aurelia menant à Vence, signale un lieu de passage important.

Le village au 18e et au début du 19e siècles : analyse du bâti et rôle des outils cartographiques anciens

Quelques données historiques et marqueurs chronologiques

Entre le début du 18e siècle et l’établissement du cadastre napoléonien en 1834, la population du village de la Gaude triple et passe de 230 à 804 habitants. Cette période correspond aussi à un essor économique d’importance pour la communauté, grâce à sa production de vin rapidement reconnu de grande qualité (83% de la surface totale des parcelles sont recouvertes de vignes en 1791).

Cette prospérité économique et démographique du village se traduit par son agrandissement, attestée par l’analyse du bâti. La majorité des constructions doivent en effet être situées entre le 18e siècle et l’établissement du cadastre napoléonien en 1834. Des phases de reprises des constructions préalables semblent également avoir eu lieu à cette période.

Les encadrements des baies fournissent des indications intéressantes à ce sujet. C’est au quartier de Trigan que le plus ancien a pu être observé, portant la date de 1700 sur un arc en plein cintre (1834 D 671).

Sur l’ensemble du village, Haute et Basse-Gaude comprises, de nombreux encadrements de porte (16) possèdent des dates gravées comprises entre 1775 et 1831. Leurs arcs sont en forme segmentaire à l’exception d’un linteau monolithe et d’un arc en anse de panier. Des initiales accompagnant ces dates ont souvent pu être rapprochées des propriétaires des bâtiments désignés sur le cadastre de 1834. Si la majorité des maisons construites ne présentent pas de dates portées, la forme et la modénature de leurs encadrements sont cependant très proches, parfois identiques à ceux qui en portent, permettant d’en rapprocher les datations.

L’apport des Cartes des frontières Est de la France : de Colmars à Marseille (1764-1778)

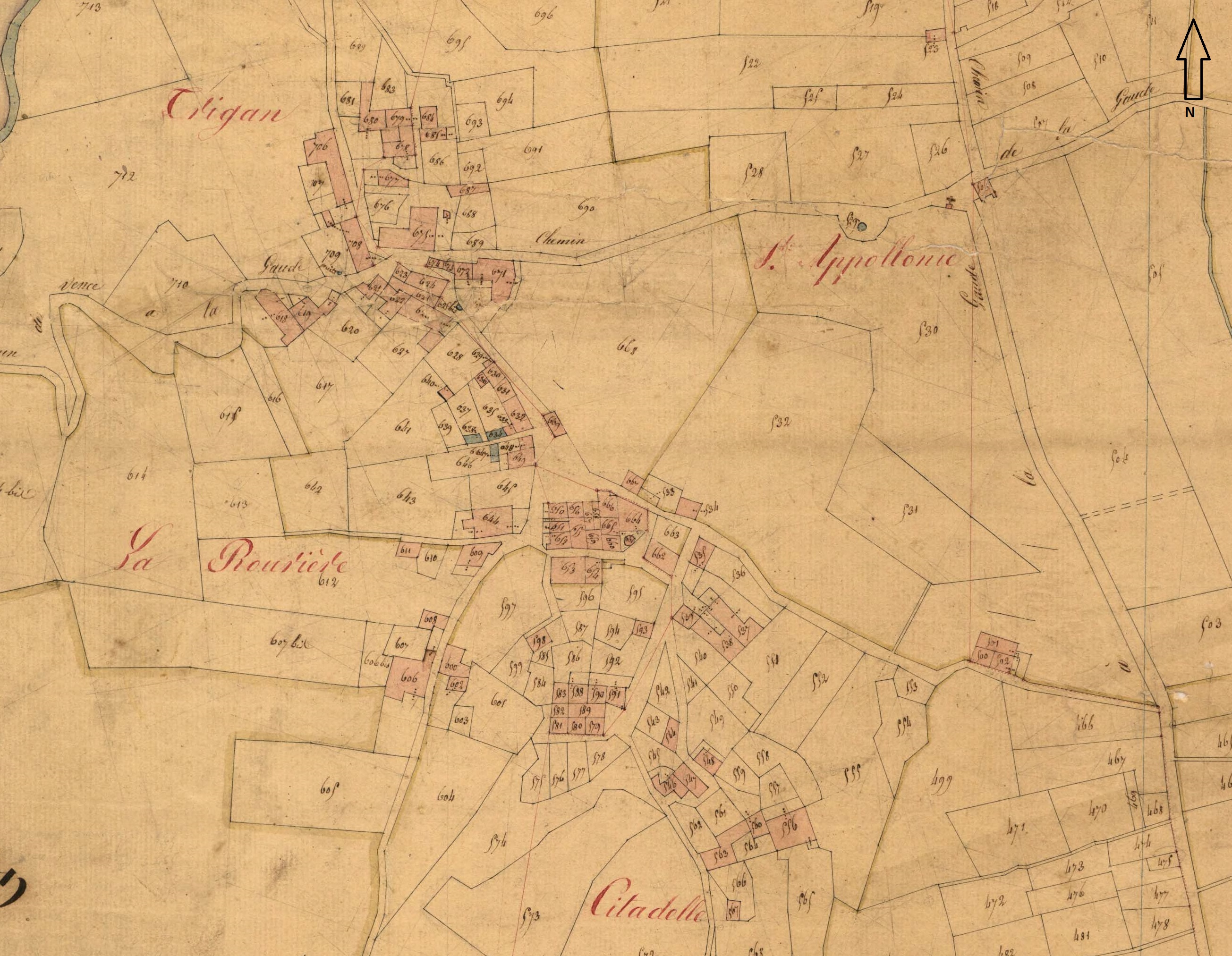

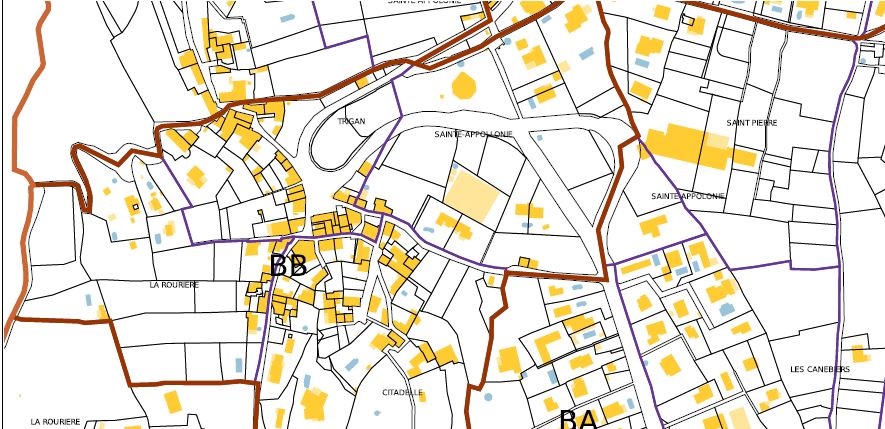

L’étude de la carte des ingénieurs militaires des frontières est de la France levée entre 1764 et 1778 a permis de visualiser l’organisation approximative du bâti à cette période. Ainsi, le hameau de la Condamine mentionné par Emile Boniffacy est représenté par un regroupement de quelques maisons, au sud de la croix de la Condamine et au nord de la Haute-Gaude. Elles n’existent plus aujourd’hui. Le village présente une agglomération de maisons déjà dense avec l’axe Trigan-Condamine le longeant à l’ouest et l’axe de la rue Centrale déjà évoqué. Une troisième ruelle partant de la rue Centrale est ébauchée, avec des constructions qui se développent vers le nord. Au sud de cette partie du village, la chapelle Sainte-Apollonie et le puits des Canebiers sont représentés. Au Trigan, un tissu lâche d’habitations s’observe. Quelques maisons sont représentées en contrebas du quartier de la Citadelle et à la Rourière. Le réseau viaire était limité essentiellement par deux grands axes : la route reliant Vence à Saint-Laurent du Var, qui traversait le Trigan et passait devant la chapelle Sainte-Apollonie (ancienne route romaine Via Aurelia) et le chemin reliant Cagnes-sur-Mer à Saint-Jeannet, qui passait par le puits des Canebiers, le Trigan, longeait l’ouest de la Haute-Gaude, ralliait les Condamines et menait à Saint-Jeannet.

![Cartes des frontières Est de la France, de Colmars à Marseille. [Détail de la feuille 194-8 : village de La Gaude].](/img/88da9bd4-868e-4477-819c-71d7fb941086)

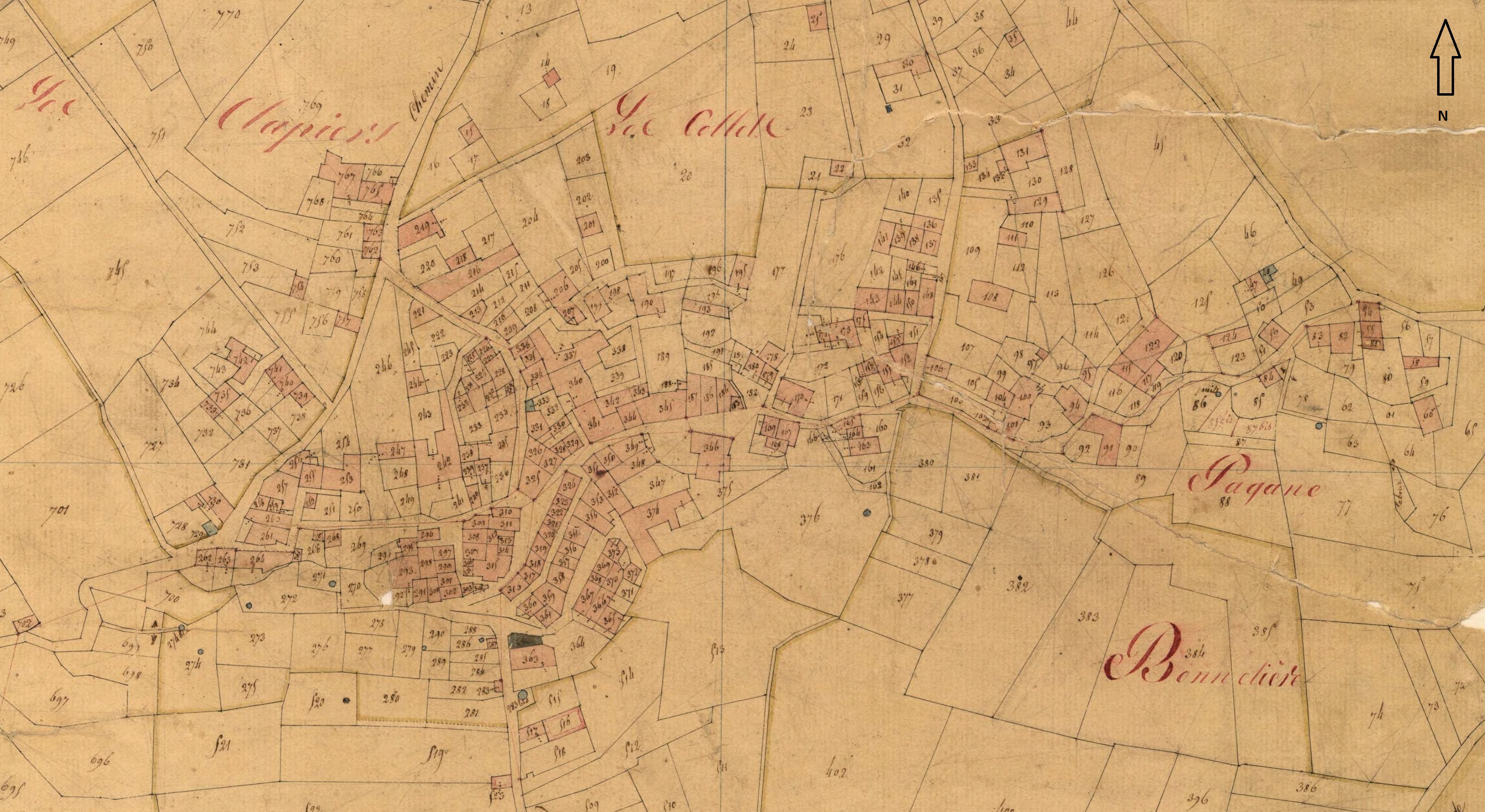

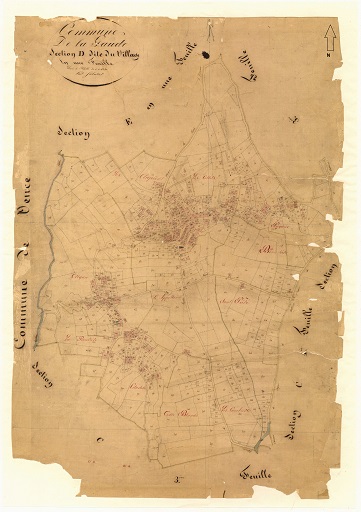

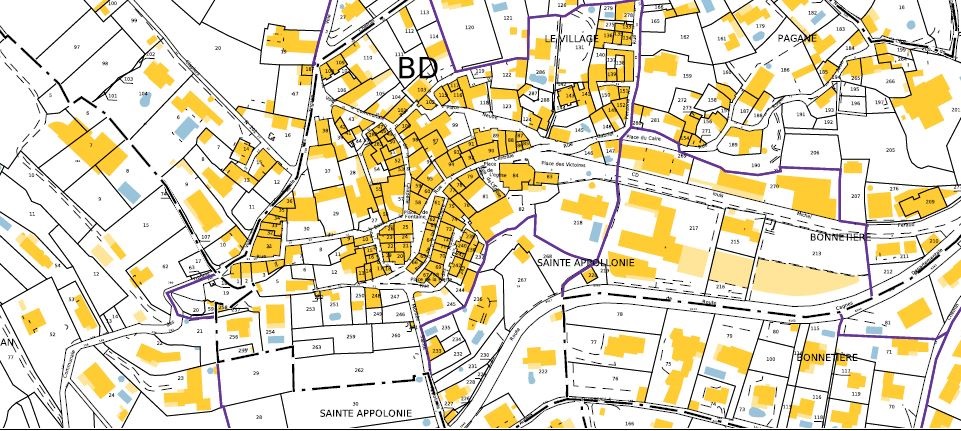

L’apport du cadastre ancien de 1834

Le cadastre napoléonien offre plus de précisions sur les constructions. En 1834, l’essentiel du bâti villageois existe déjà, conservant les axes de circulations du 18e siècle. Pour la Haute-Gaude, les quartiers de la Pagane à l’est et du Clapier à l’ouest se sont pourvus d’un certain nombre de maisons et d’entrepôts agricoles disséminés sans ordre apparent : 31 à la Pagane et 12 au Clapiers. Le cœur du village comprend 162 bâtiments, dont 119 maisons et 34 entrepôts agricoles, organisés de manière assez régulière avec une concentration importante de maisons de part et d'autre de la rue Centrale qui constitue toujours l'axe principale du la Haute-Gaude. Les bâtiments agricoles, à l'écart de cette rue, sont désignés soit comme des "hangars" (remise agricole), soit comme des étables avec fenil, parfois accompagnés de loges à cochons. A la Basse-Gaude, le quartier du Trigan s’est étendu vers le sud dans les hauteurs de La Citadelle et à la Rourière selon un schéma beaucoup moins dense que pour le coeur du village. Il compte 75 constructions, dont 47 maisons et 27 bâtiments agricoles, sans implantation régulière, ce qui n'a pas permit d'esquisser une trame urbaine homogène pour cette partie du village.

Sept îlots majeurs, représentatifs de la densité du bâti, sont à signaler à la Haute-Gaude, tandis que seulement trois se sont développés à la Basse-Gaude. Ils sont composés de maisons en hauteur mitoyennes, le plus souvent construites parallèlement à la pente autour desquelles des ruelles ont été aménagées. Sur les 35 maisons repérées dans le village, 63 % d'entre elles sont intégrées dans un îlot. Elles comprennent toutes des parties agricoles : 59% en parties basse et haute, 32% en partie basse seulement et 9% en partie haute seulement. Souvent, le propriétaire d’une maison dans un îlot possède un bâtiment agricole en périphérie du village (1834 D 619 et 624).

En dehors des îlots, les maisons se développent individuellement dans des tissus urbains assez lâches. 70 % de celles repérées dans ce contexte présentent des parties agricoles : 66 % en parties basses et hautes contre 44 % seulement en parties basses. Cependant, ces maisons sont concurrencées par l'importance des fermes dont le développement a été favorisé par l'espace disponible à proximité immédiate du coeur du village. Ces fermes possèdent une aire à battre ainsi qu'un ou plusieurs entrepôts agricoles, avec généralement une cour, voire un jardin. Cela se constate pour la Haute-Gaude dès que l'on s'éloigne de l'axe de la rue Centrale, vers le nord et l'ouest notamment (1834 D 218, 219 et 220 ; 1834 D 264 ; 1834 D 242), ainsi que dans l'ensemble des quartiers périphériques comme à la Pagane (1834 D 122 ; 1834 D 91 ; 1834 D 129) ou aux Clapiers ( 1834 D 765, 766 et 767 ; 1834 D 730). Pour la Basse-Gaude ce phénomène est visible de manière générale à l'exception des trois îlots mentionnés.

L’identité agraire du village se confirme aussi par la mention de 54 aires à battre sur la feuille de la section D du cadastre. 31 sont recensées à la Haute-Gaude dont 13 dans le cœur du village, essentiellement au nord et à l’est où le bâti est moins dense et 23 à la Basse-Gaude. Leur superficie est en moyenne de 100 mètre carré environ (1834 D 123 ; 1834 D 161 ; 1834 D 192 ; 1834 D 220).

Quatre places publiques ponctuent l’espace urbain : dans la partie haute du village la place de la Haute-Gaude à l'est de l'église, la place de l’Église à l’ouest de celle-ci et la place Centrale (devenue la place de la Fontaine), dans la partie basse la place du Marronnier au Trigan. Les commerces, aujourd'hui disparus pour la plupart, se sont développés dans les maisons construites autour de ces places publiques et le long des axes principaux (rue Centrale pour la Haute-Gaude, rue de Rourière pour la Basse-Gaude).

Evolution du village depuis 1834 : étude documentaire et architecturale

Après la levée du cadastre de 1834, le bâti villageois a peu évolué.

Les principales modifications structurelles sont dues à l’intervention de la commune. En matière de voirie, deux chantiers doivent être signalés : l’axe de La Gaude à Cagnes-sur-Mer est redessiné, agrandi et aménagé en route après 40 ans de travaux (1825-1866). Cette route longe la frange sud de la Haute-Gaude et rallie le Trigan au niveau de la place du Marronnier. Le four à pain qui se situait sur cet axe est détruit et reconstruit le long du chemin de la Rourière (référence du dossier : IA06004214). Le second chantier concerne la place de la Mairie qui marque l’entrée est de la Haute-Gaude. En 1890, celle-ci est agrandie grâce à la destruction d’une maison nécessaire à la création d’une citerne publique souterraine.

![Hameau de la Haute-Gaude [Projet de construction d’une citerne publique d’eau potable].](/img/3066f18c-79e8-4a0c-a04f-e6dfd596014f)

La commune intervient dans l'édification de plusieurs infrastructures nécessaires aux habitants : en 1807, un nouveau cimetière est inauguré, situé au nord du quartier Pagane, en remplacement du précédent qui se situait sous la place de l’Eglise. En 1843, le conseil municipal fait construire une école sur la place de la Haute-Gaude, à l’est de l’église. Une seconde école est érigée en 1882, le long de la voie menant à cette place, lorsque l’ancienne école est récupérée pour être réhabilitée en Mairie. Jusqu’en 1884, le conseil municipal se réunissait simplement dans une pièce du presbytère réquisitionnée depuis 1803 (référence du dossier : IA06004222), mais la nécessité d'avoir un bâtiment indépendant et plus spacieux s'est progressivement imposée au cours du siècle.

En matière religieuse, la commune participa également à deux chantiers d'importance: celui de la chapelle des Pénitent Blancs au nord-ouest du village sur l'axe Trigan-Saint-Jeannet, entre 1844 et 1875, d'une part, et celui de la reconstruction de l’église paroissiale entre 1876 et 1887, d'autre part.

Au 20e siècle, les efforts de la commune se concentrent davantage sur l‘abduction de l’eau potable sur l’ensemble de la commune avec l'installation de six fontaines et d'un lavoir en 1902, puis par l'arrivée de l'eau courante dans les maisons et sur les terrains cultivés à partir de 1931.

Dans le domaine privé, le bâti évolue très peu. Sur les maisons, les interventions se limitent à des réaménagements modestes et quelques extensions (1834 D 150 ; 1834 D 187 ; 1834 D 348). La propriété, très morcelée au 19e siècle, avec souvent des cas de multipropriétés, évolue avec l'unification de certaines maisons, embellies à cette occasion (1834 D 328-329-330 ; 1834 D 310-311 ; 1834 D 368-369 ; 1834 D 650-654-656).

D’autres dates gravées sur les encadrements sont à signaler après 1834. On en dénombre 9, comprises entre 1836 et 1873. Jusqu’au milieu du 19e siècle, les encadrements présentent majoritairement un couvrement en forme d’arc segmentaire. Exceptionnellement, cet arc est surmonté d’une corniche, illustrant un changement de mise en oeuvre. C'est le cas de la maison qui accueille le cercle républicain au milieu du 19e siècle (ancienne parcelle 341).

A partir de cette époque, les arcs segmentaires sont concurrencés par l’apparition des plates-bande lisses ou à clef. Trois d’entre elles portent des dates : 1844, 1870 et 1873. Dans chaque cas, cela correspond à un embellissement global de la maison notamment par une harmonisation des enduits et des encadrements alignés pour former des travées (1834 D 311 ; 1834 D 537 ; 1834 D 609).

Au cours du 20e siècle, la trame ancienne du village a peu évolué. Jusqu'au milieu du 20e siècle, la commune reste basée sur un mode de vie agricole essentiellement, ce qui a assuré le maintien de parcelles cultivées autour du village. Mais à partir de la seconde moitié du 20e siècle, cette identité rurale se perds progressivement, entrainant un mitage péri-urbain très intense (Sainte-Appollonie, Terre-Blanche, Les Canebiers, Bonnetière, Sant-Peire). La majorité des entrepôts agricoles isolés ou dépendant des fermes ont été converti en logis. Les parties agricoles des fermes et des maisons ont été globalement réaménagés en parties habitables ou en lieu de stockage.

Il convient cependant de noter que la frange sud de la Haute-Gaude a conservé ses jardins potagers, devenu des jardins communaux partagés entre les habitants.

![[La Gaude: RD18, route de Cagnes, chemin des Bastides, chemin de l'Hermitage].](/img/d073b9f9-6c8f-4258-9379-bc6320e52957)

![[La Gaude. Place centrale.]](/img/3d230669-3112-450c-af5e-0aea5e5f0f93)

Chargée de mission inventaire du patrimoine culturel du Pays de Vence (06) depuis mars 2021.