Historique détaillé

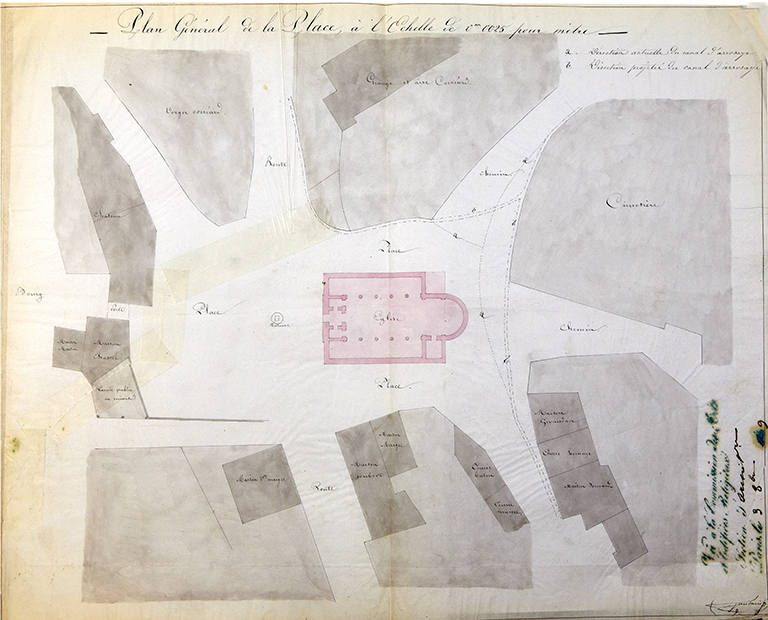

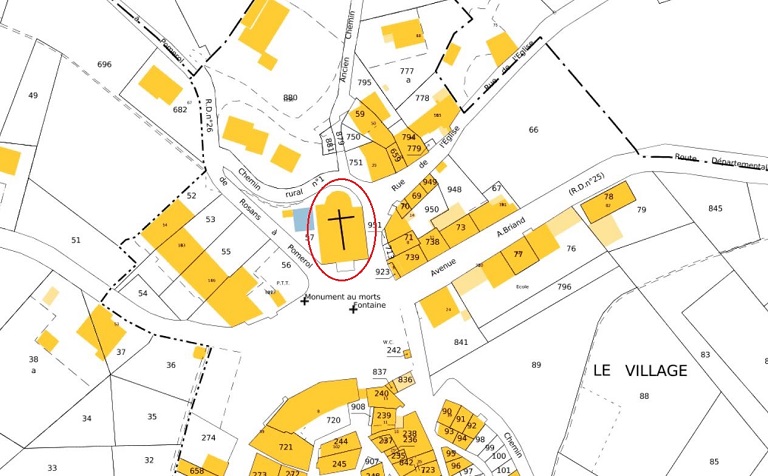

Située dans le bourg, l'église paroissiale Saint-Arey fut très régulièrement jugée beaucoup trop petite pour la population, lors des visites pastorales successives. En mauvais état dans la première moitié du 19e siècle, il est initialement question de l'agrandir. Toutefois, dès le 18 février 1827, une délibération municipale envisage la construction d'une nouvelle église paroissiale sur une partie de l'emplacement du champ de foire de Rosans (ancienne parcelle agricole appartenant à Théodore Corréard, avocat à Grenoble). Malgré les protestations d'un riverain, M. Girodan, aubergiste et maréchal, les travaux d'érection de l'église Saint-Jacques-le-Majeur débutent en 1847 ; le temple protestant de la ville est tout juste achevé.

![Plan [de l'église de Rosans] (1849).](/img/10c2fb53-bd6b-485c-bbcb-94ad9125132a)

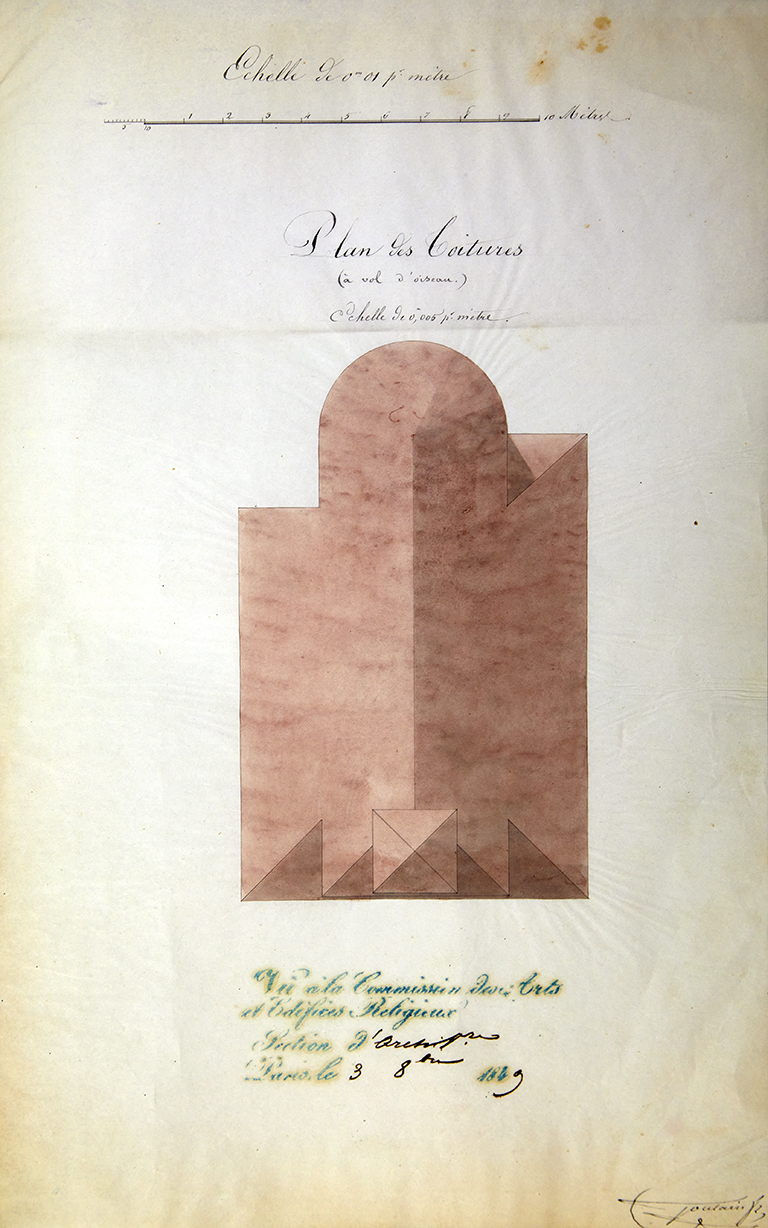

L'église est dessinée par Goulain, architecte départemental, qui utilise des plans de l'agent-voyer Andréoly1. L'idée des "trois nefs séparées par des colonnes" serait celle du curé de Rosans. L'église est construite par Désiré Guidici, tailleur de pierre et maçon, entrepreneur à Orpierre. Le coût global de l'édifice est d'environ 31 500 francs. La première pierre est posée le 17 mai 1847 à l'angle oriental de la façade. Un accident mortel survient lors du décoffrage, le soir du 3 septembre 1850 : la voûte s'effondre blessant deux ouvriers et en tuant un troisième. Les débats autour de la construction sont nombreux. Les difficultés de paiement de Désiré Guidici sont récurrentes. Le curé souhaitait des arcs et des voûtes et non des "plafonds et des plates-bandes" dans les collatéraux. Défenseurs et détracteurs de l'usage de tuiles creuses ou plates s'opposent. Au printemps 1851, sont effectués le crépissage, la pose du carrelage et des menuiseries : l'église est finalement consacrée le 9 novembre 1851.

Dès 1852, des travaux visent à mettre à l'abri l'église des infiltrations d'eau dues à un canal d'arrosage voisin, situé derrière le chœur (ils consistent principalement à reconstruire une partie du canal). Mais ils n'épargnent pas, en 1884-1886, la réalisation de travaux pressants d'assainissement de l'église (carrelage, toiture, caniveaux, plafond de la tribune, crépis extérieurs). En 1889-1890, les tuiles sont renouvelées en partie, la charpente est fortifiée et des travaux de déshumidification et de traitement des eaux pluviales ont lieu, réalisés par Louis Ballot, entrepreneur à Sahune (Drôme). De 1899 à 1901, suivent des réparations au clocher (persiennes, plancher des paliers, corniche, crépi, toiture) et le blanchiment de la façade par Albert Andréoletti et Auguste Richaud pour 1250 francs.

Le questionnaire sur l'état des paroisses du 16 octobre 1912 mentionne une fuite de la toiture de l'église ayant endommagé l'un des murs latéraux et la corniche. La toiture est toujours en très mauvais état en 1924. En 1927, la toiture n'est plus mentionnée -elle a certainement été réparée- mais subsistent de vagues "réparations intérieures et extérieures". En 1930, le bon état intérieur de l'église est souligné ainsi que quelques réparations nécessaires à l'extérieur. En 1939 et 1954, les travaux d'entretien se poursuivent et s'accompagnent de la pose d'une clé de serrage, suite à un affaissement.

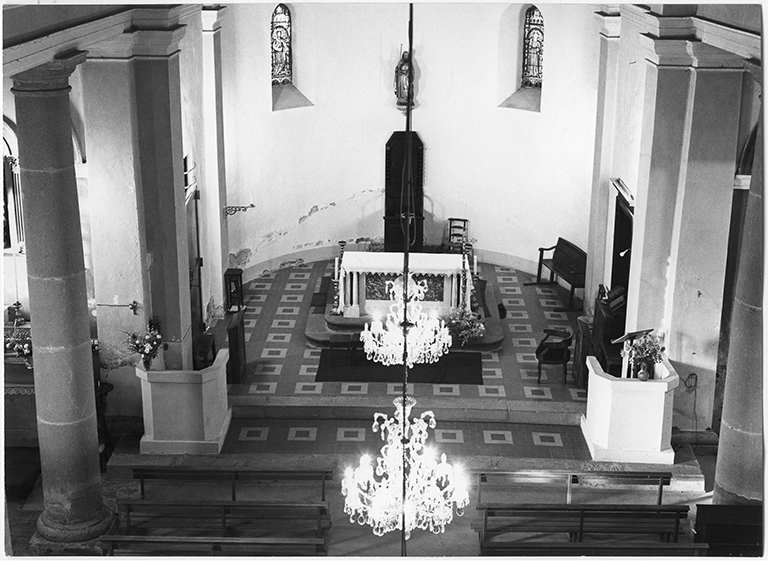

Le 14 novembre 1970 à 7h45, la voûte de la nef s'écroule à nouveau mais sans faire de victime : "le chœur, les bas-côtés et la façade du clocher ont tenu bon ainsi que les colonnes doriques et le toit". M. Antonsig, entrepreneur de travaux publics, commence les travaux de déblaiement le 6 janvier 1971 ; une charpente en bois est posée en février. La chaufferie est installée à la place de l'ancienne sacristie, à proximité du chœur.

Une nouvelle réfection de la toiture de l'église a lieu en 1985 par l'entreprise SAIB (Société alpine d'industrie du bois) de Gap. S'en suivent le décapage de l'enduit et des travaux de peinture à l'intérieur (1985-1988), menés à bien par l'entreprise Pascal Perez (Serres) sous la maîtrise d'œuvre d'Edouard Provansal, technicien.

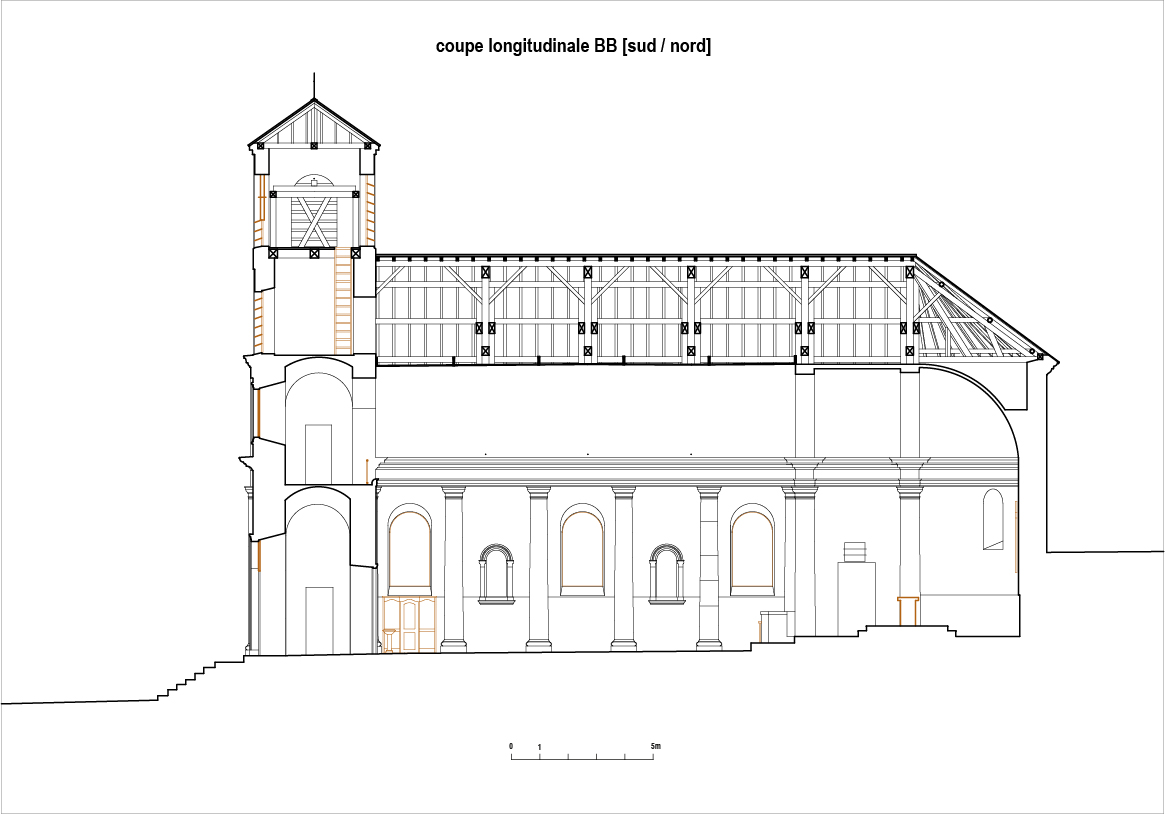

Description détaillée

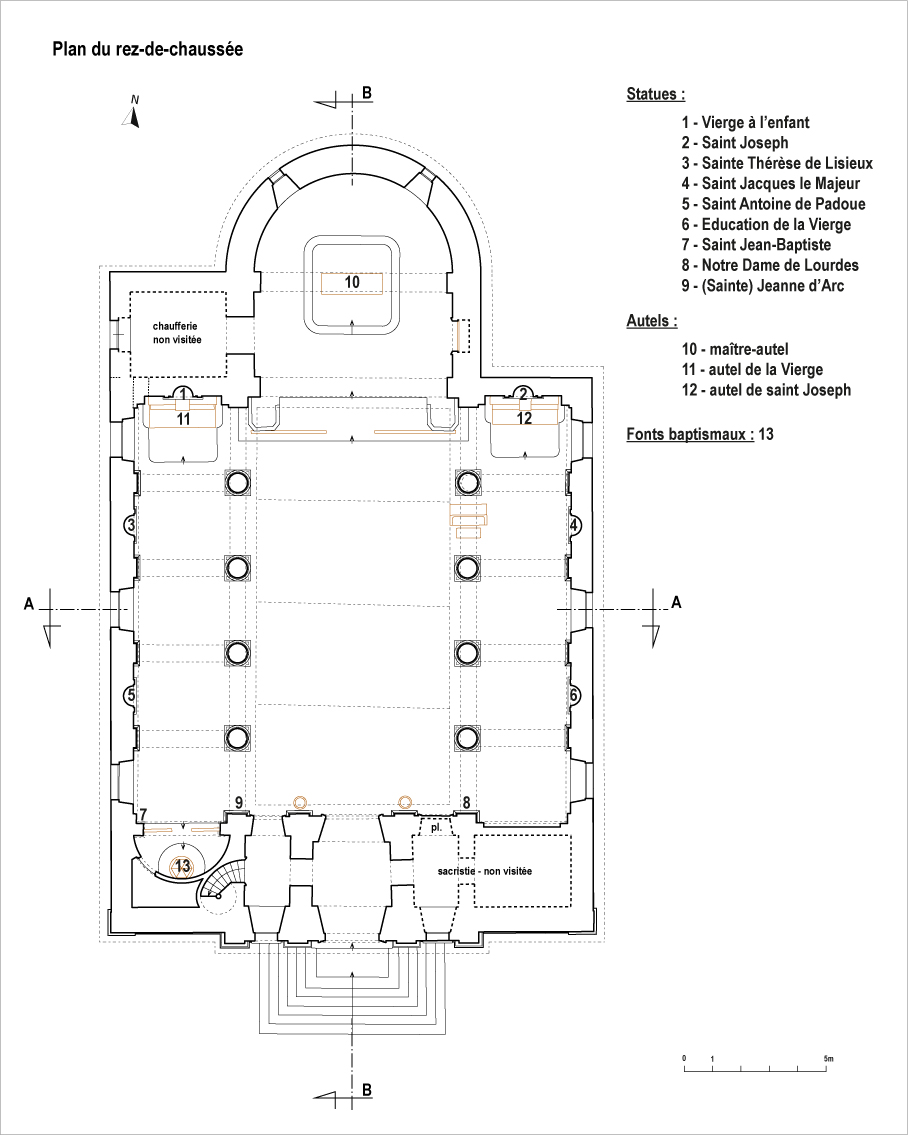

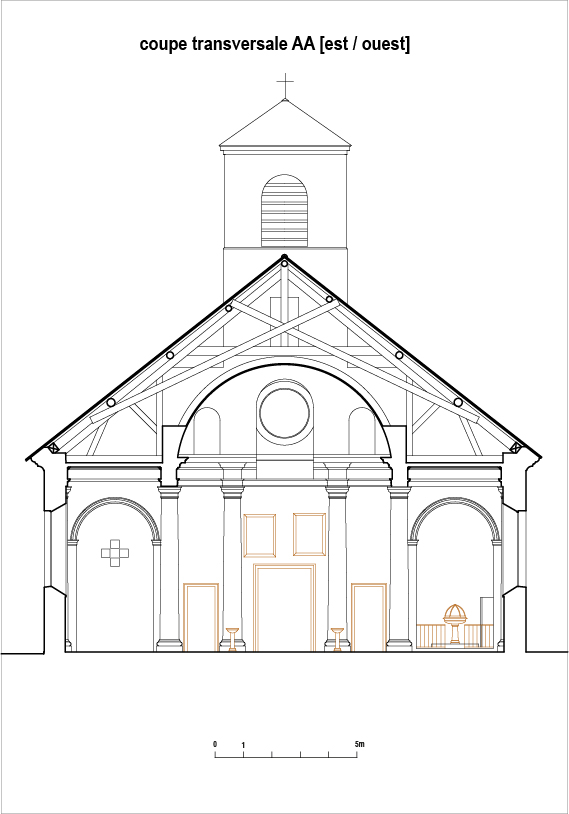

Située au nord du bourg de Rosans, l'église Saint-Jacques-le-Majeur possède une façade orientée au sud dont l'accès, surélevé de quelques marches, se fait depuis une place publique. Une large assise de pierre de taille (stylobate) met en valeur le bâtiment tout en compensant la déclivité naturelle de la pente. L'édifice est bâti en moellons et pierres de grès ; les murs de la façade et le clocher sont enduits (en façade, les chaînages d'angle sont en faux appareil de pierre de taille). La voûte de l'abside est vraisemblablement en brique. Celle de la nef est en bois. Du sapin a été utilisé pour la charpente, du chêne pour le clocher et du noyer, pour la porte d'entrée. Des tuiles à crochets couvrent le toit, hormis sur le clocher dont la couverture est en zinc. Absence de génoise, hormis au sommet du clocher. Le clocher comporte un toit en pavillon, la nef est couverte d'un toit à longs pans (pignon découvert) et le chevet revêt une croupe ronde. Sur le clocher, le cadran de l'horloge la marque de son fabricant : « CHARVET / LYON ».

La façade ordonnancée, classique, est percée au rez-de-chaussée d'une porte cintrée, encadrée de deux baies également plein-cintre. Elle est scandée par quatre pilastres. Ses lignes rectilignes se prolongent à l'étage de la tribune et du clocher, tous deux en façade, qui se dressent au centre de l'édifice dans une recherche de symétrie.

Le plan de l'édifice est allongé. Au sud, un vestibule permet l'accès à la sacristie (à l'angle sud-est), à la nef au nord et à la tribune et au clocher à l'ouest, par l'intermédiaire d'un escalier en vis sans jour maçonné. La nef comporte un vaisseau principal de quatre travées et deux collatéraux de cinq travées. Ces vaisseaux sont séparés par de hautes colonnes doriques qui répondent aux pilastres des élévations. Les autels secondaires se trouvent à l'extrémité nord des collatéraux. A l'angle sud-ouest du bâtiment, se loge une petite chapelle. Le chevet, au nord, est flanqué de la chaufferie. La tribune, localisée au sud, fait face au chœur. Le clocher-tour est de plan carré.

Chacun des murs gouttereaux est percé de trois baies plein-cintre, le clocher en compte cinq et le chevet, deux. La tribune est percée d'un oculus en façade. Au-dessus du chœur, une ouverture rectangulaire béante semble permettre l'accès aux combles depuis l'extérieur. La chaufferie comporte une fenêtre également rectangulaire.

Le chevet et la chapelle sont voûtés en cul-de-four. Le vestibule et le vaisseau central sont voûtés en berceau plein-cintre ("fausse-voûte", lambris de couvrement). Les collatéraux sont plafonnés de caissons. La sacristie et la chaufferie sont plafonnées.

Le sol du vestibule est pavé de larges dalles de grès. Une dalle de béton a été tirée dans la nef (sauf dans le vaisseau ouest où subsistent des carreaux d'argile) et la chaufferie. Le sol du chœur est carrelé et rehaussé de deux degrés (l'autel est surélevé de deux degrés supplémentaires en pierre).

Chercheur Inventaire Région Sud, à partir de février 2013.