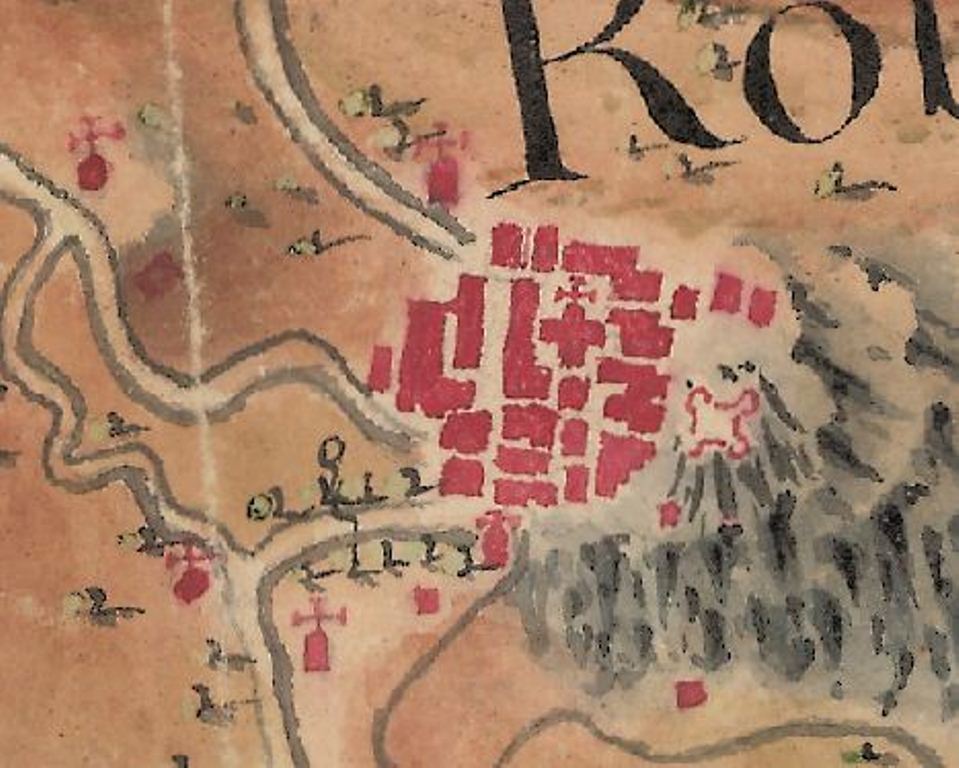

En 697, dans le cartulaire de Saint-Victor Ogier, évêque de Riez, confirme les possessions de l'abbaye de Saint-Victor dans son diocèse et notamment l'"ecclesia sancte Marie de Rugua". Il pourrait s'agir de la première mention d'un édifice religieux construit à Rougon, sans pouvoir pour autant affirmer qu'il s'agit de cette église paroissiale le territoire de la Villa Rovagonis s'étendant sur les communes actuelles de Rougon et La-Palud-sur-Verdon.

Les pouillés du diocèse de Riez mentionnent l'édifice dès le 13e siècle (1274) ainsi que son statut : l'église est, dès la période médiévale, un prieuré prébendé d'un chanoine desservant la cathédrale de Riez. Elle le reste jusqu'à la Révolution, y compris lorsque l'abbaye de Lerins achète la seigneurie de Rougon en 1732 (l'édifice n'est à aucun moment mentionné dans les possessions de l'abbaye à Rougon). Nouvelle mention dans les pouillés en 1351 toujours comme "prebenda de Roagono" ; également, en 1726, date à laquelle un acte du diocèse de Riez en donne le bénéfice au chanoine François de Castellan Majastres. En 1788, Achard rappelle que "l'église paroissiale est [...] desservie par un Curé ou Vicaire perpétuel à la nomination d'un Chanoine de Riez qui perçoit la dîme dans ce lieu".

Dans la première visite pastorale conservée aux archives départementales et datée de 1582, l'église paroissiale existe, elle est décrite comme en étant dans un état correct, le "grand autel, auquel y a ung retable à l’ymaige Nostre Dame [est] fort beau et honorable", les fonts baptismaux sont en bon état, les cloches "honestes" cependant les "portes de l’église de la ville ne sont poinct en estat de se bien fermer, que à faulte de ce on leur a derrobé des sierges des luminères", l'évêque ordonne donc une prompte réparation.

Pour autant, lors de la visite de 1603, l'état de l'église s'est dégradé : l'église est ruinée, elle a en effet servi de carrière de pierres à la communauté "pour fortification de la ville", l'évêque ordonne alors à cette même communauté de reconstruire l'église à ses frais : "communauté feroit achever et parfère les murailles et couvert de lad. églize à ces despens".

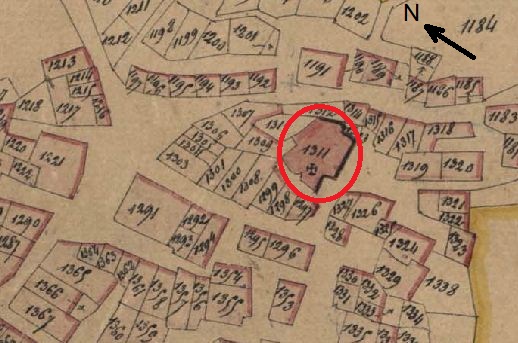

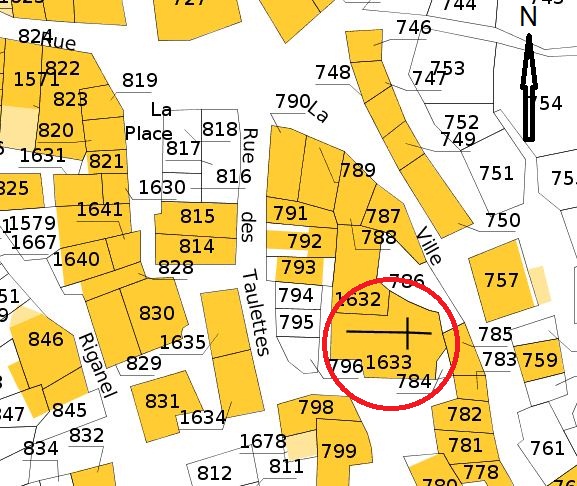

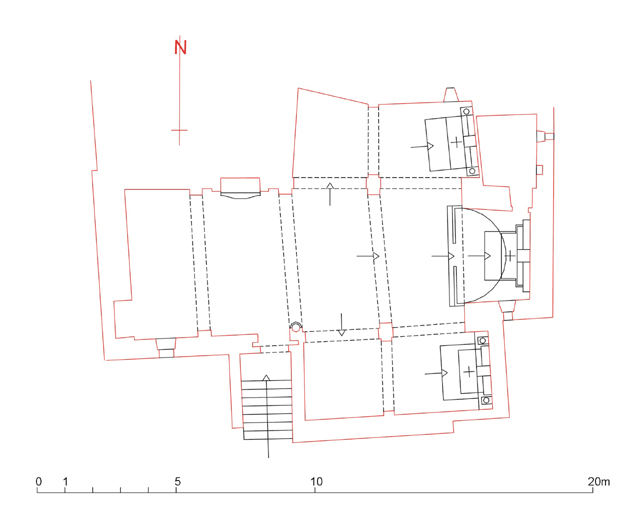

Une date essentielle pour l'histoire de l'église paroissiale est en conséquence l'année 1611 : date à laquelle est passé un prix-fait pour la reconstruction de l'édifice. En 1616, lors de la visite pastorale suivante, les travaux sont achevés, l'évêque mentionne ainsi une église "réparée de nouveau". L'église a donc été reconstruite entre 1611, date du prix-fait et 1616. Dans ce prix-fait, la nature des travaux est détaillée : il y est question tout d'abord « d'édifier et mettre en bon état de [murailhes] à chaux et sable l'église paroissiale », puis il est demandé aux maçons de construire deux chapelles « une à chasque cousté d'icelle, de dix pans », qui seront voûtées.

En synthèse, il semble donc qu'un édifice médiéval existait, a été démoli partiellement après 1582 par la communauté, ayant servi de carrière de pierres, puis reconstruit et agrandit entre 1611 et 1616 aux frais de cette même communauté.

En 1805, le conseil municipal vote des réparations à l'église : il s'agit de réparer "le plafond", de crépir la voûte et les murs puis de "blanchir au pinceau tout l'intérieur de l'église". On peut donc supposer que le décor peint est postérieur à cette date. En 1840, le conseil municipal décide faire refaire la porte. En 1849, dans le questionnaire sur l'état des paroisses, le curé décrit comme "passable" l'état de l'église et des autels, en revanche la tribune menace ruine ; cette dernière sera démontée peu après. En 1855, de nouveaux travaux sont entrepris sur "le mur du midi qui menace ruine et sur la voûte en très mauvais état". En 1910 il s'agit de travaux de reprise de la toiture et d'embellissements intérieurs. En 1983, la toiture est entièrement refaite (charpente neuve en sapin mais tuiles anciennes réutilisées). En 2001, les sols sont repris avec dépose et repose des carreaux de terre cuite notamment. En 2003, la réfection des façades nord et ouest est achevée, en 2004, c'est au tour des façades est et sud.

Une question non tranchée est celle du vocable de l'église paroissiale de Rougon : dans la visite pastorale de 1582, « l’église perrochialle du lieu de Rogon [est] soubz le tiltre Nostre-Dame de la Lausse », elle est dite aussi « l’église de la ville ». Dans un acte de 1726, qui en octroi le bénéfice, il est précisé que le "prieuré est fondé sous le titre de l'Assomption-Notre-Dame". En 1788, Achard rappelle que "l'église paroissiale est sous le titre de N.D. de la Roche ou du Roc (N.D. de Rocca & Sti. Romani). Duby, dans son atlas historique, reprend ces vocables : Notre-Dame-de-la-Roche-et-de-Saint-Romain. Que l'église soit dédiée à la Vierge ne fait aucun doute, reste à préciser la titulature. il a été fait le choix ici de retenir celui de l'Assomption dans la mesure où il semble que ce soit encore aujourd'hui l'appellation usuelle, où elle est ainsi mentionnée dans l'acte de 1726 et où l'église renferme un tableau de l'Assomption sans doute datable de la 2e moitié du 17e siècle, période de la reconstruction de l'édifice.

Conservateur en chef du patrimoine en poste au Service régional de l'Inventaire à la DRAC de Poitiers de 2002 à 2005, puis au Service de l'Inventaire de la DRAC d'Aix-en-Provence. En poste au Service de l'Inventaire et du patrimoine, région Provence-Alpes-Côte d'azur depuis 2008.