Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1968 à 2004.

Opératrice de saisie Inventaire.

Chercheur Inventaire Région Sud, à partir de février 2013.

- inventaire topographique

-

Pauvarel FrédéricPauvarel FrédéricCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Cavaillon - Cavaillon

-

Commune

Cavaillon

-

Adresse

rue Hébraïque

-

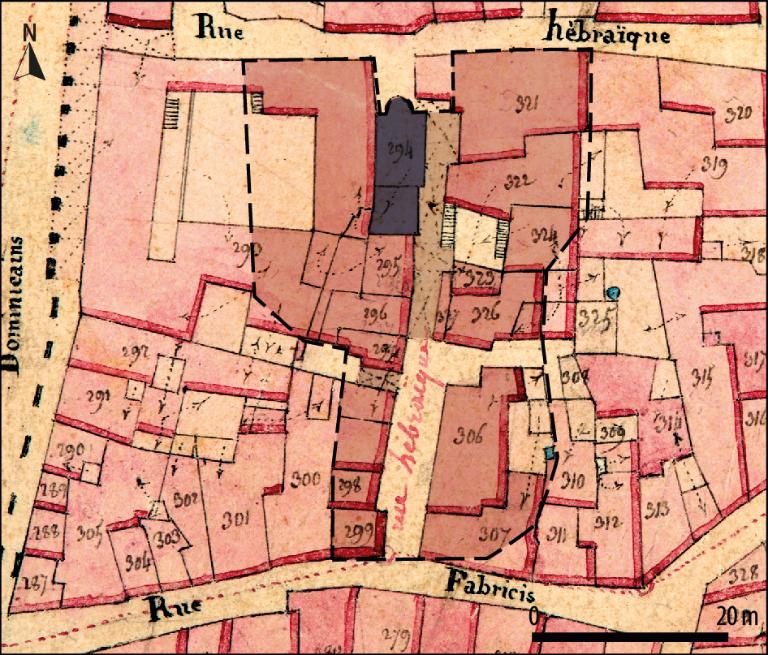

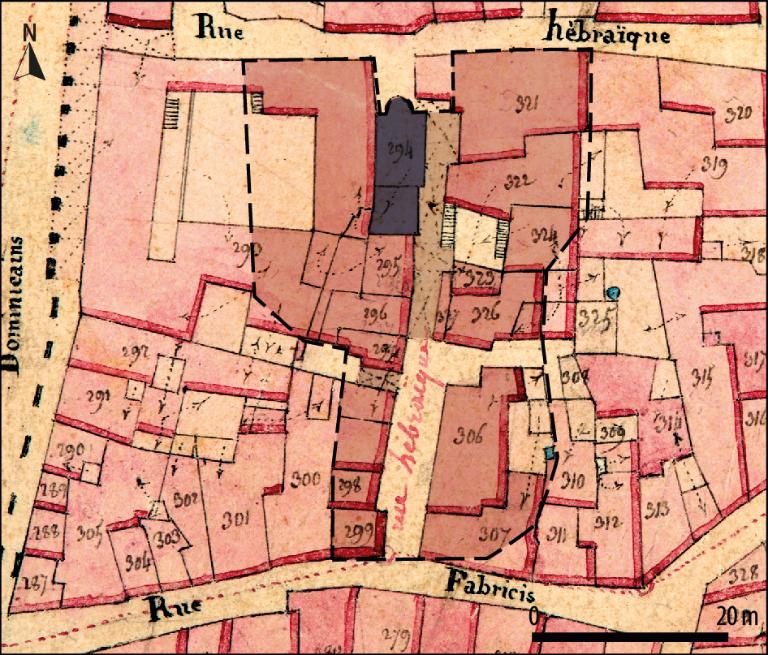

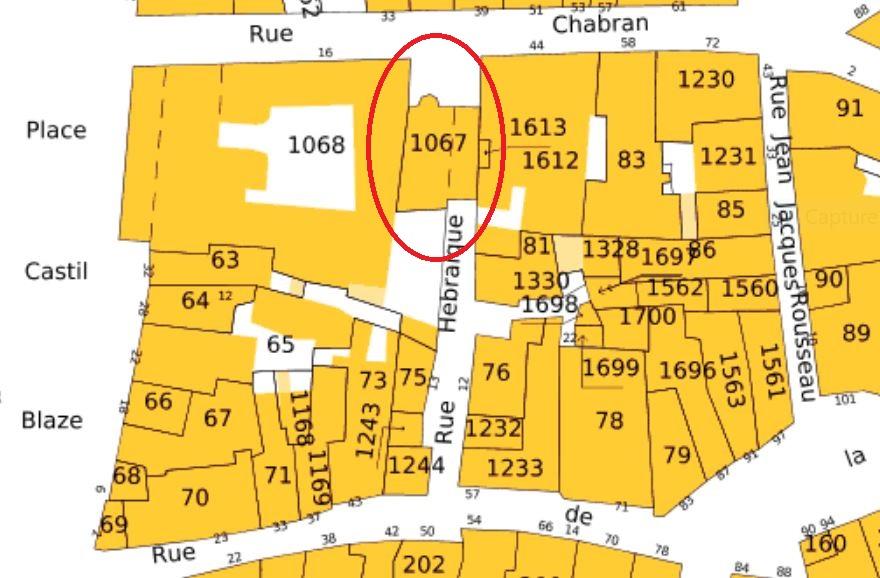

Cadastre

1832

G1

294

;

2021

CK

1067, 1612

-

Dénominationssynagogue

-

AppellationsMusée juif comtadin

-

Destinationsmusée

I. HISTORIQUE

I.1 Le quartier juif de Cavaillon et ses premières synagogues

Dans le quartier juif, communément appelé juiverie ou carrière (terme dérivé du provençal carriero, qui signifie rue), la synagogue ou école est le centre de la vie communautaire. En 1498, les Juifs obtiennent de l'évêque l'autorisation de construire une nouvelle synagogue, effectivement élevée l'année suivante (Chobaut, Notes archéologiques sur Cavaillon). Il s'agit vraisemblablement du second édifice cultuel que les Juifs eurent à Cavaillon : leur implantation ancienne d'une part, la création du quartier juif au milieu du 15e siècle d'autre part, laissent à penser qu'un premier lieu de prières aurait existé. De l'édifice construit à la fin du 15e siècle on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'il occupait le même emplacement que la synagogue du actuelle et qu'il comportait à peu près les mêmes dispositions, avec une tribune et une tourelle, située au nord de l'édifice. Cette tourelle, alors occupée par un escalier, permettait d'accéder à la tribune (des aménagements effectués à cette tribune et à cette tourelle en indiquent la présence avant la reconstruction du 18e siècle).

Quelques rares documents, cités dans différentes études, permettent de retracer une histoire lacunaire de ce second bâtiment qui servit de lieu de culte aux Juifs pendant presque trois siècles. En 1615, un prix-fait à Jacques Grangier, maçon de Cavaillon, mentionne la réalisation d'une arche sainte en plâtre. Les vantaux en bois à décor peint, conservés au Musée juif comtadin, pourraient être ceux de cette arche sainte. La date 1754, retrouvée sur le linteau d'une fenêtre de la tour lors du nettoyage de la façade nord de la synagogue (1961), semble confirmer que toute une série de travaux est inaugurée au milieu du 18e siècle. Ainsi, en 1757, un balcon est construit le long de la façade méridionale. En 1759, on décide d'abattre cette façade qui menace ruine pour la reconstruire. Le 21 octobre 1762 la communauté baille à prix-fait à Jérôme Valade, ferronnier de Cavaillon, la confection de deux balustrades, l'une pour la tribune de la synagogue, l'autre pour le bain rituel situé a proximité de la synagogue. Sans doute donna-t-il également le vantail, qui à l'étage de la tribune de l'actuelle synagogue, ferme le petit placard situé à gauche de la niche centrale et qui porte la date 1762 en caractères hébraïques (Référence du dossier : IM84001336). Jérôme Valade avait précédemment exécuté des travaux pour la communauté juive de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui vers 1760 lui commande une balustrade à faire d'après les dessins de Jean-Baptiste Franque, architecte d'Avignon : il n'est pas surprenant de trouver le même artisan intervenant pour les communautés juives de L'Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon. En effet les deux communautés ne font qu'un seul corps avec une administration financière et des statuts communs (A. Mosse). En 1765, les Juifs de Cavaillon délibèrent pour décider d'un emprunt de 1 200 livres leur permettant de s'acquitter de divers emprunts faits auprès de particuliers pour des réparations urgentes précédemment faites à la synagogue.

La documentation consultée semble donc indiquer une accélération des interventions à partir du milieu du 18e siècle. Le phénomène n'est pas particulier à Cavaillon : les recherches de René Moulinas ont mis l'accent sur l'état de ruine des synagogues des quatre communautés depuis la fin du 17e siècle. Partout des travaux de restauration sont entrepris jusqu'à la décision d'une reconstruction totale, prise à Carpentras en 1741, à L'Isle-sur-la-Sorgue en 1759 et à Avignon en 1765. La communauté juive de Cavaillon suit le mouvement avec quelques années de retard. Le 26 octobre 1769, le viguier de la ville dresse un procès verbal sur l'état de vétusté de la synagogue, avec rapport d'experts-maçons. Le 25 septembre 1771, ils délibèrent : "attendu le mauvais état et le danger imminent où se trouve ladite synagogue de reconstruire en tout ou en partie selon qu'il sera le plus utile et convenable" (cité par André Dumoulin). C'est ainsi que certaines parties de la synagogue seront finalement conservées, en particulier la tourelle sise au nord.

Aucun document figuré n'a conservé le souvenir de la synagogue construite à la fin du 15e siècle. Malgré ses aménagements successifs, elle semble avoir toujours été un édifice modeste (mentionnée comme la plus pauvre des synagogues comtadines en 1726) et qui n'a pas retenu l'attention des bénédictins de Saint-Maur lors de leur passage à Cavaillon en 1767 (André Dumoulin). La communauté cavaillonnaise était la moins nombreuse et la plus pauvre des communautés judéo-comtadines. Rien d'étonnant à ce que sa synagogue fut la moins précieuse.

I.2 La reconstruction de la synagogue au 18e siècle

Ce mouvement de reconstruction des synagogues comtadines dans la seconde moitié du 18e siècle n'est pas le fait du hasard. Il fut autorisé par une évolution économique et une évolution des mentalités. En effet, le 18e siècle est pour les Juifs du pape, comme pour l'ensemble des comtadins, une période de grand essor. Les Juifs participent à l'enrichissement général mais surtout ils bénéficient d'un assouplissement de la législation sévère qui toujours les avait maintenus dans des conditions précaires. Ils peuvent enfin exercer, quoiqu'officieusement, d'autres activités que l'usure et la friperie. C'est essentiellement par le commerce qu'ils s'enrichissent, activité qu'ils exercent naturellement à l'extérieur des carrières, profitant en cela de dispositions plus tolérantes des autorités à leur égard, d'une bienveillance nouvelle mais temporaire pourtant : en 1781, l'ensemble des mesures répressives qui avaient pesé sur les Juifs pendant les 16e et 17e siècles font leur réapparition. Cependant, durant quelques quarante années, entre 1740 et 1780, les Juifs purent jouir d'une certaine liberté d'action qui leur permit, avec des moyens accrus, de procéder à la reconstruction de leurs synagogues. Jusque-là en effet, tous travaux autres que ceux d'entretien étaient prohibés, toute reconstruction ou agrandissement interdits.

C'est donc par une délibération du 25 septembre 1771 que la communauté de Cavaillon décide la reconstruction de leur synagogue, laquelle est baillée à prix-fait à Antoine et Pierre Armelin, père et fils, entrepreneurs de Cavaillon, le 14 janvier 1772. Ce prix-fait prévoit les dispositions principales suivantes :

- démolition des murailles

- construction de la façade méridionale en pierre de taille de la carrière d'Oppède

- construction des murs est, ouest et nord en "pierre boudrière avec du bon mortier"

- réfection de la tourelle nord si nécessaire "et dans la même manière qu'elle se trouve"

- blanchissement à la truelle et au plâtre fin des murailles intérieures

- construction d'une niche en pierre de taille pour y placer la chaise du circoncis

- construction d'un balcon de bois posé sur quatre consoles de fer "plantées sur la façade"

- construction de "toutes les armoires en pierre de taille que les juifs indiqueront"

- reconstruction à neuf du four

- réfection de la cheminée si besoin est

L'ordonnance de la façade méridionale est sommairement précisée : elle doit être couronnée par une corniche et avoir un pilastre sur toute la hauteur à chaque angle. Dernière disposition : "dans le cas que la muraille du Levant contre laquelle le tabernacle [sic] est construit ne soit point démolie, les entrepreneurs répareront les dommages dudit tabernacle [sic] et les moulures qu'il y a en plâtre". Il s'agissait de conserver dans la mesure du possible l'arche sainte ancienne (improprement appelée tabernacle dans le prix-fait), sans doute encore celle reconstruite dans les premières années du 17e siècle. Mais la possibilité d'un agrandissement de la synagogue fit renoncer à ce vestige de l'ancienne synagogue. Le 18 octobre 1773, la communauté acquiert en effet pour la somme de 600 livres un : "enfoncement dans la maison de Manuel de Montellis pour servir à l'agrandissement de l'école et synagogue et à l'emplacement du tabernacle [sic] (...) lequel enfoncement sera pris au levant de ladite synagogue et contiendra 7 pans de longueur et 5 pans de profondeur". Cette acquisition est donc exclusivement destinée à l'aménagement de la nouvelle arche sainte (Référence du dossier : IM84001322), improprement appelée tabernacle dans ce document aussi.

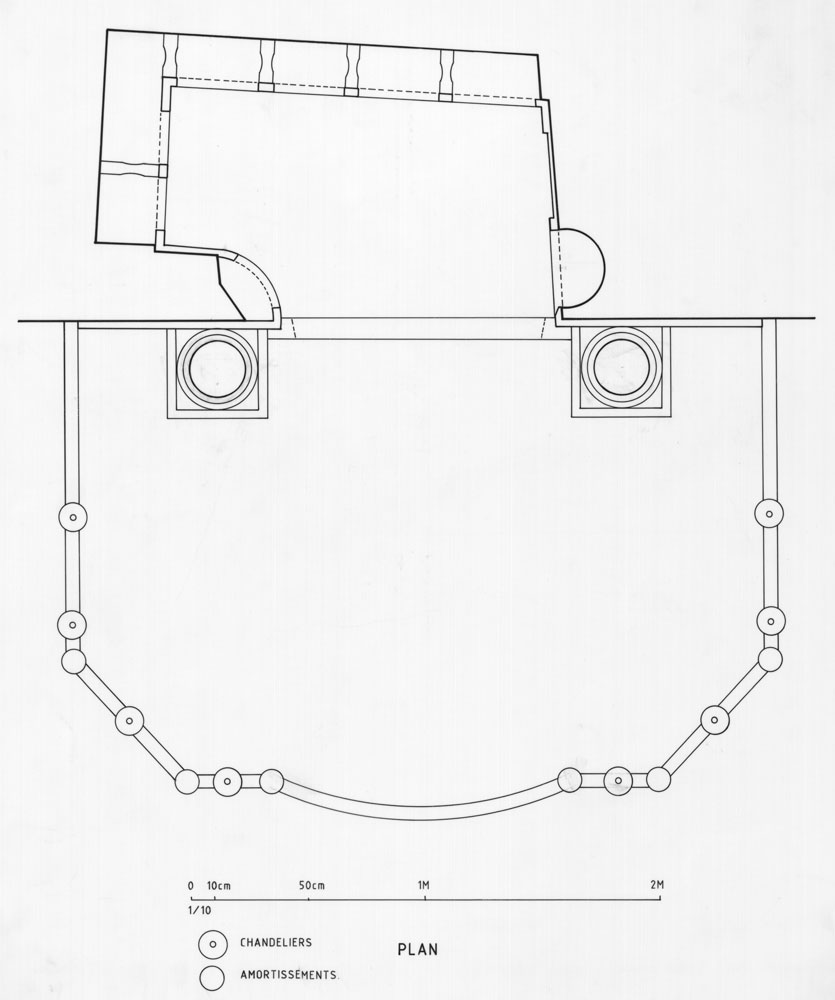

En ce qui concerne les décors, un seul prix-fait a été retrouvé : le 9 novembre 1773, les ouvrages de ferronnerie sont confiés à François Isoard, maître-serrurier de Cavaillon, qui s'engage à réaliser pour 900 livres un balcon en fer pour la terrasse de la synagogue, deux rampes en fer pour l'escalier de la tribune et un balcon en fer pour ladite tribune. Dans ce prix-fait, ne figure donc ni les consoles qui supportent le balcon en bois de la façade, ni la grille établie au devant de l'arche sainte.

D'autres documents conservés aux Archives Départementales nous donnent cependant les noms des artisans qui ont travaillé à la synagogue et permettent de constater avec quelle célérité les travaux furent menés. En ce qui concerne le gros-œuvre, l'ouvrage terminé fut examiné et reçu le 23 avril 1773 par Lambertin, architecte d'Avignon, et Joseph Bertet, maître-maçon de Cavaillon. Le 22 janvier 1774, les Armelin donnèrent quittance de 3 548 livres, 18 sous, 3 deniers payés par la communauté juive pour l'ensemble du travail. Le 7 avril 1774, le vitrier Joseph Caroly reçut 323 livres, le plâtrier Antoine Cavary, 900 livres pour les plafonds et le carrelage. Le 18 avril 1774 enfin, Jean-Joseph Charmot, sculpteur de L'Isle-sur-la-Sorgues, reçut 558 livres "pour les sculptures en bois, plâtre et pierre''.

La construction de la synagogue ne prit donc que deux années : de janvier 1772 à avril 1773 pour les travaux de maçonnerie ; puis les aménagements décoratifs sont menés à bien dans l'année 1774 semble-t-il. Au total, la nouvelle synagogue aura coûté près de 8 000 livres à la communauté. Les quittances n'ont peut-être pas toutes été retrouvées, néanmoins la somme empruntée par les Juifs excède de beaucoup le montant des travaux : ce sont en effet 14 000 livres à 5% que les Juifs empruntèrent aux banquiers avignonnais Pierre et Barnabé Desandré entre 1771 et 1774. En 1786, une somme de 5 700 livres est empruntée pour rembourser une partie de la créance Desandré. Lorsqu'éclate la Révolution, la dette ne semble toujours pas réglée (Chobaut, Notes archéologiques sur Cavaillon).

I.3 La synagogue de la Révolution au début du 20e siècle

La Révolution apporte aux Juifs une émancipation qui a pour conséquence principale de précipiter le processus d'émigration que les carrières connaissent depuis le milieu du 18e siècle. Une désertion qui aboutit progressivement à l'extinction des communautés judéo-comtadines. A Cavaillon, le rabbin cesse de tenir l'état civil des Juifs en 1792. En 1810, il n'y a plus dans la ville qu'une cinquantaine de Juifs qui ressortissent désormais du Consistoire de Marseille ; la communauté se réduit encore par la suite à une trentaine de personnes vers le milieu du 19e siècle, une quinzaine en 1900. Dans ce contexte, la juiverie était appelée à se modifier pour finalement disparaître. La rue Hébraïque en est a peu près le seul vestige avec la synagogue et un bain rituel. L'histoire de cette synagogue se résume depuis le milieu du 19e siècle aux opérations de dégagement et de restauration dont elle a fait régulièrement l'objet.

La première grande campagne de restauration date de 1853. Le 12 juin, le conseil municipal de Cavaillon vote une subvention de 500 francs pour les réparations à faire. Le devis fait le 25 juillet 1853 est accompagné d'un précis estimatif d'un montant de 1 800 francs, à la suite duquel : "David Carcassonne, membre de la communauté israélite de Cavaillon, s'engage a recueillir au moyen de souscriptions volontaires une somme de 1 300 francs (...) destinée aux réparations urgentes de la synagogue". Le devis descriptif mentionne des travaux de maçonnerie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie et peinture. Il s'agit pour l'essentiel :

- de démolir et de reconstruire le plafond

- de décrépir et d'enduire de nouveau les murs intérieurs

- de remplacer la génoise en bois au nord par deux rangées de tuiles

- de refaire la toiture

- de remplacer la clef de la fenêtre nord

- de recrépir la façade nord

- de déposer 9 portes, fenêtres et châssis

- de remplacer le seuil de la porte d'entrée

- de faire 3 châssis pour la façade sud en bois de noyer et également 2 portes à vitres pour aller sur la terrasse

- de réparer la porte d'entrée jusqu’à hauteur du socle

- de remplacer les carreaux manquants, dont 14 carreaux jaunes ou bleus aux impostes des portes et fenêtres

- de lessiver et peindre à l'huile toutes les boiseries

- de peindre à l'huile toutes les ferrures à l'intérieur du temple

En 1864, des travaux de dégagement de la synagogue sont entrepris : une maison en ruine qui s'élevait au-dessus de la ruelle et masquait la façade sud est démolie. Par ailleurs, une transaction a lieu le 16 juin 1864 entre le Consistoire et Augustin Jouve, qui avait acquis en 1827 la maison dite du rabbin Bédarrides, contigüe a la synagogue et construite en 1776. Par cette transaction, Augustin Jouve récupère une parcelle de terrain dépendante de la synagogue : il s'agit de l'angle sud-ouest de la terrasse qui empiétait sur sa maison. En échange, il s'engage à reconstruire le mur de soutènement de la terrasse qui menace ruine.

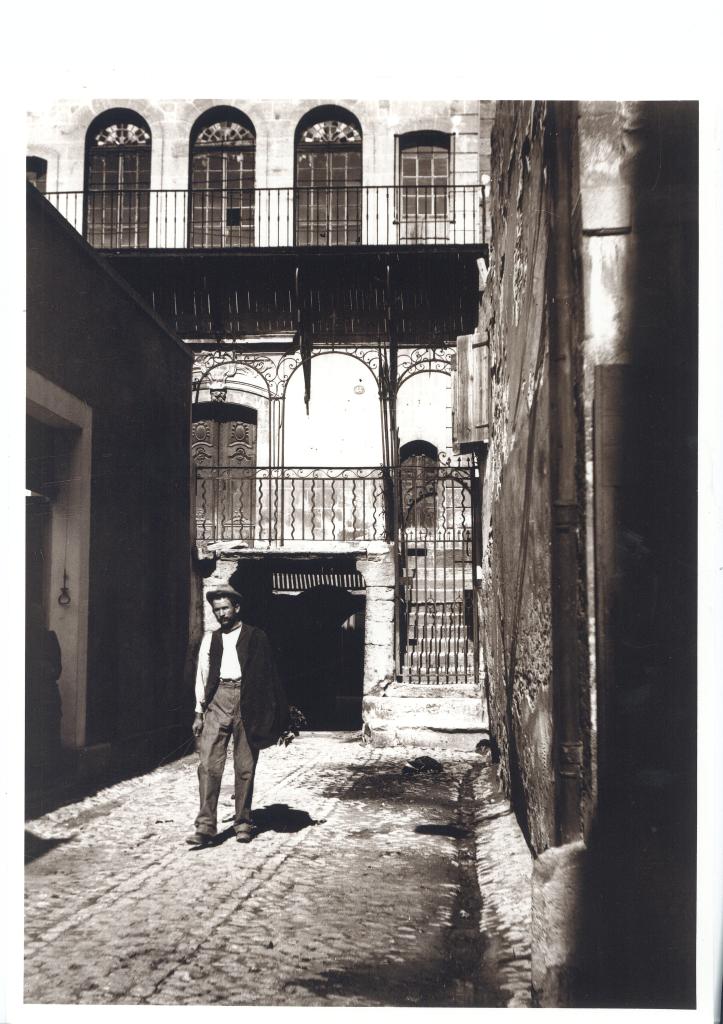

Quelques années plus tard, en 1876, la ville achète et démolit une partie de la maison à laquelle la synagogue s'appuie du côté nord, démolition qui agrandit le débouché du passage couvert de la rue Hébraïque vers la rue Chabran. En 1898, les habitants de la rue Hébraïque adressent une pétition au maire de Cavaillon pour obtenir l'alignement régulier de l'arceau et de la rue. Une délibération du conseil municipal en adopte le principe le 2 septembre 1898, mais précise que les travaux seront exécutés lorsque l'état des ressources communales le permettra. Dans la même année, le Consistoire de Marseille fait savoir qu'il participera pour un quart à la dépense. Un devis des travaux à faire est finalement dressé le 2 novembre 1900 indiquant un montant de 1 313 francs. Le 12 novembre 1900, le maire de Cavaillon adresse au préfet, pour approbation, une délibération du conseil municipal relative aux travaux d'amélioration de la rue Hébraïque, et les plans et devis des dits travaux. L'adjudication a lieu le 16 décembre 1900 au bénéfice de Célestin Roux, maître-maçon de Cavaillon, qui mène à bien les travaux dans le courant de l'année 1901. Ainsi, au tout début du siècle, cette opération de voirie devait modifier l'aspect de la façade méridionale de la synagogue par le déplacement de l'escalier donnant accès à la terrasse. L'escalier, initialement disposé parallèlement à la rue Hébraïque et qui aboutissait à l'angle oriental de la terrasse, est démoli et reconstruit de l'autre côté de la ruelle, perpendiculairement à elle. Le devis et cahier des charges conservé aux Archives Départementales nous indique par ailleurs que la terrasse de la synagogue fut entièrement démolie et reconstruite. On avait eu soin de procéder à la dépose de toutes les ferronneries ensuite remises en place.

I.4 La synagogue depuis le début du 20e siècle

Une partie de l'histoire de la synagogue nous est connue grâce aux archives privées de la famille Jouve, qui installée dans l'ancienne maison du rabbin Bédarrides, avait manifesté dès le 19e siècle le plus grand intérêt pour tout ce qui touchait à la synagogue et à l'histoire de la communauté juive de Cavaillon. Les synagogues de Carpentras et Cavaillon sont classées Monuments Historiques en 1924. En 1928, la création d'un Comité de Sauvegarde des Synagogues Comtadines a attiré l'attention sur le patrimoine judéo-comtadin et permis l'année suivante la restauration de ces deux synagogues. Une correspondance entre la famille Jouve et madame Halphen, présidente de ce comité de sauvegarde, permet d'établir une sorte d'état des lieux de la synagogue de Cavaillon au moment de sa restauration en 1929. La toiture est en bon état à l'exception de quelques tuiles déplacées qui ont donné des gouttières. A l'intérieur, le dais et les lustres sont légèrement endommagés, le reste en bon état. A l'extérieur, les ferronneries de la terrasse sont très détériorées. Les panneaux inférieurs de la porte d'entrée, maladroitement restaurés quelques années plus tôt, sont à refaire. Le plancher de bois du balcon et les fenêtres qui n'ont jamais été repeintes sont à reprendre. Cette correspondance nous permet également de suivre les travaux pour lesquels Nodet, architecte en chef des Monuments Historiques, avait établi un devis. Pour les superviser, Valentin, architecte des Monuments Historiques du département, lui fut adjoint. Les travaux consistèrent dans :

- la réparation de la balustrade et des cintres de la terrasse

- le remplacement de la balustrade du balcon par une balustrade dans le même style que celle de la terrasse

- la réparation de la porte d'entrée en particulier les panneaux inférieurs de la menuiserie et le cartouche de pierre

- la peinture des portes et fenêtres

- la réparation des vitraux en plein cintre

- le badigeon des plafonds et murs intérieurs

- le nettoyage des boiseries et ferronneries

Ces travaux exécutés dans le courant de l'année 1929 atteignirent la somme de 43 000 francs. Des travaux de moindre envergure ont permis de procéder en 1955 à la remise en état de la boulangerie (salle de prière des femmes). Le Musée juif comtadin a été créé dans la synagogue en 1963. La façade nord fut nettoyée en 1969 et à l'occasion de la réfection des plafond, on découvrit sous la toiture une guéniza (dépôt de livres hébraïques hors d'usage). La restauration par les Monuments Historiques en 1987 s'est attachée à la rénovation générale de l'édifice et à la restitution du décor intérieur dans ses couleurs d'origine.

II. DESCRIPTION

II.1 Situation

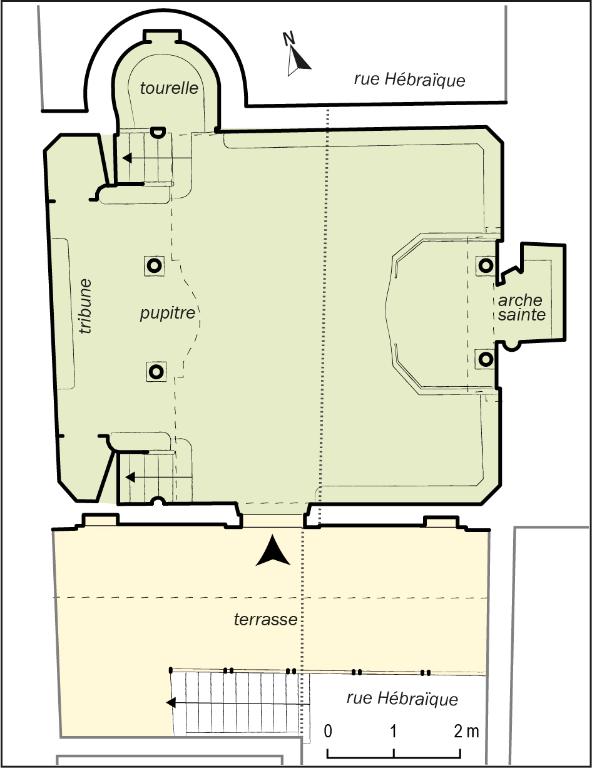

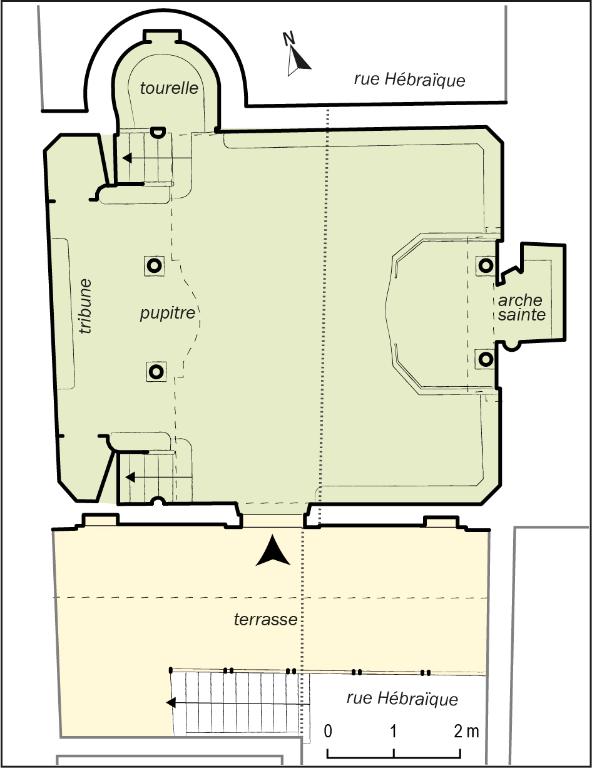

La synagogue marque, au centre de la ville, le cœur de l'ancien quartier juif. Elle est constituée d'un corps de bâtiment rectangulaire de même hauteur que les maisons voisines. Elle s’élève en retrait de l'alignement de la rue Chabran, entre deux îlots séparés par la rue Hébraïque. Cette rue, qui se déploie perpendiculairement à la rue Chabran, traverse la partie orientale du rez-de-chaussée de la synagogue, aménagée en passage public couvert. Une terrasse borde la façade antérieure sud, à laquelle on accède, depuis la rue Hébraïque, par un escalier droit en maçonnerie, parallèle à la façade, composé d'une volée comportant 12 marches. Un garde-corps surmonté d'arcs en fer forgé clôture la terrasse au-dessus du passage de la rue.

II.2 Composition

L'édifice est flanqué de plusieurs parties saillantes : au sud, la terrasse d’accès qui précède la façade antérieure, au nord, la tourelle semi-circulaire (vestige de la synagogue précédente), à l'est, l'arche sainte, dont le volume en saillie, invisible de l'extérieur, n'est désormais visible que depuis la cour de l'immeuble voisin.

II.3 Matériaux

L'édifice est constitué d'un blocage irrégulier de moellons enduits. L'élévation postérieure et la tourelle comportent des assises inférieures composées d'un grand appareil de molasse très friable et des encadrements de baies appareillés en pierre de taille. La façade antérieure a été réalisée en pierre blanche et fine d'Oppède. Cette pierre de taille, appareillée à joints fins sur une seule épaisseur, constitue un parement masquant le gros-oeuvre. L'intérieur de l'édifice est en grande partie plâtré. Le plâtre est uniquement présent au-dessus des lambris dans la grande salle de prière. Les autres parties des murs de cette salle, masquées par les lambris, seraient appareillées mais laissées inachevées.

II.4 Élévations extérieures

Les deuxième et troisièmes nveaux de la façade antérieure sud comportent une ordonnance symétrique, la seule irrégularité étant constituée par les deux portes latérales, de hauteurs inégales, du troisième niveau. Au deuxième niveau, couronné par un cordon mouluré, s'ouvre une monumentale porte centrale en arc segmentaire, encadré d'un chambranle dont les crossettes ont des retours inférieurs arrondis. Le couronnement de la porte comporte un cartouche central qui présente une inscription en hébreu. Au-dessus, la corniche de la porte s'aligne sur le cordon de la façade. De part et d'autre, deux fausses portes en arc segmentaire ont permis de mettre en place des menuiseries à plusieurs volets superposés. Le troisième niveau compote cinq baies : trois portes-fenêtres centrales en plein cintre sont encadrées par deux portes en arc segmentaire. Le balcon en fer forgé, qui longe la façade à ce niveau, repose sur cinq consoles en fer forgé qui traversent le cordon du deuxième niveau. L'ensemble de cette façade s'inscrit entre deux pilastres à refends et est couronné par une corniche. L'élévation postérieure est non ordonnancée, sans particularité notable de décor et d'organisation.

II.5 Comble et couverture

Toit à deux pans pour le corps de bâtiment principal. Toiture conique pour la tourelle. Couvertures en tuiles creuses.

II.6 Aménagement intérieur

L'édifice comprend un rez-de-chaussée surmonté d'un vaisseau centré qui se déploie sur deux niveaux et constitue ainsi un étage dit à l'italienne.

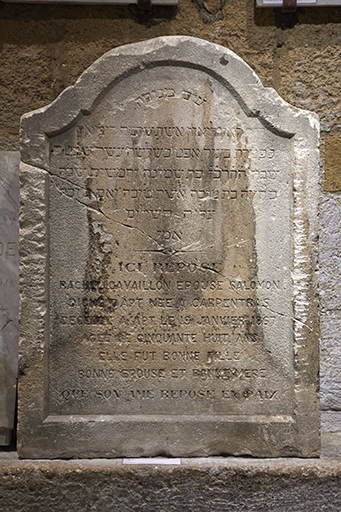

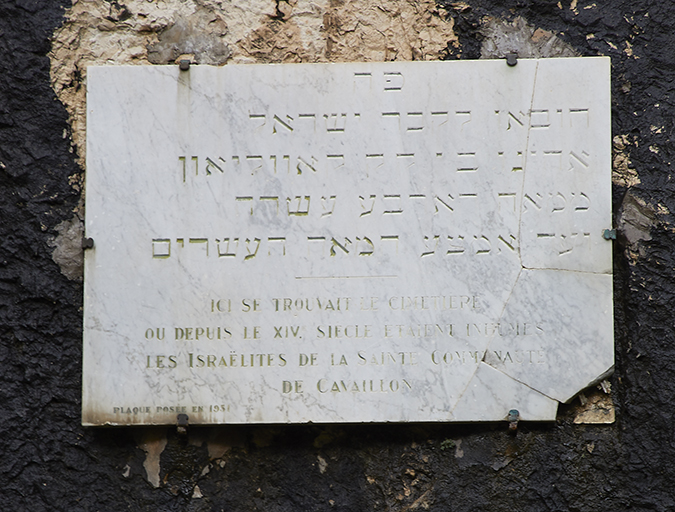

Le rez-de-chaussée, plafonné, se compose, à l'est, du passage public (rue Hébraïque) et à l'ouest d'une pièce légèrement en contrebas qui abrite la boulangerie. Dans cette pièce, un four à coupole de pierre est aménagé au sud, sous la terrasse, alors qu'au nord la partie inférieure de la tourelle ancienne, désormais ouverte sur toute sa largeur par une grande baie à partie supérieure en plein cintre (l'escalier d'origine a été démoli lors des travaux de reconstruction au 18e siècle), a été munie d'un plafond et équipée d'un gros bloc parallélépipédique en marbre gris, qui servait vraisemblablement de marbre à pétrir. Ce dispositif, encadré par deux fenêtres, est complété par une troisième fenêtre percée dans la tourelle. Dans le cadre du Musée juif comtadin, une exposition permanente sur le mikvé de Cavaillon (Référence du dossier : IA84001139) occupe le centre de la pièce, qui présente par ailleurs quelques stèles funéraires provenant du second cimetière juif de Cavaillon.

Au-dessus du rez-de-chaussée, le vaisseau centré forme une pièce à deux niveaux, accessible par la porte centrale de la façade sud. Cette pièce abrite la grande salle de prière, complétée par différents aménagements parmi lesquels la tribune en menuiserie et l'arche sainte. La tribune, portée par deux colonnes et deux demi-colonnes en bois, occupe toute la largeur du mur ouest. On y accède par un escalier à deux volées de 14 marches. Ces volées sont symétriques et convergentes et à moitié tournante. La tourelle au nord est ouverte sur toute sa largeur. Elle a été aménagée sur deux niveaux en raison de la présence de la tribune, avec laquelle le niveau supérieur de la tourelle communique. Un petit escalier de 8 marches, à une volée galbée, conduit de la tribune au balcon bordant la façade sud. C'est à ce niveau que se fait l'éclairage naturel de la salle, par les trois grandes fenêtres encadrées de deux portes vitrées (celle de l'est n'étant utile qu'à la symétrie), complétées au nord par une grande fenêtre centrale et une petite fenêtre aménagée dans la tourelle, et à l'est par un oculus, situé au-dessus de l'arche sainte. Cette arche sainte est une petite pièce hors-œuvre signalée depuis la grande salle de prière par le monumental décor en bois de sa porte d'accès. A l'intérieur de l'arche sainte, de part et d'autre de la porte, sont aménagées des niches : une niche en cul-de-four à l'ouest de la porte, une niche rectangulaire avec feuillure à l'est. L'intérieur de l'arche sainte comporte par ailleurs divers aménagements destinés à ranger les rouleaux manuscrits.

II.7 Décor intérieur

La grande salle de prière de la synagogue est lambrissée jusqu'à la hauteur de la tribune. Les lambris (Référence du dossier : IM84001326) comportent une alternance de panneaux larges et étroits, à petit cadre et table saillante, avec traverses chantournées et partie supérieure sculptée d'une coquille. Les couleurs d'origine ont été restituées au cours du mois de mai 1987, lors des travaux de restauration :

- montants, traverses et tables : blanc cassé

- moulures et coquilles des panneaux étroits : bleu vif avec filet jaune autour de la table

- moulures et coquilles des panneaux larges : jaune avec filet bleu vif autour de la table

La partie supérieure des murs, dépourvue de lambris, était originellement peinte en rose (la couleur restituée serait plus claire que la couleur d'origine) et le plafond, assorti de moulures et de sa rosace, a été repeint en blanc cassé. Dans l'angle sud-est, au-dessus du lambris, une console en forme de nuée, peinte en bleu, porte le fauteuil du prophète Élie (Référence du dossier : IM84001329). Au cours des travaux, des fragments d'un décor de faux appareil peint sur l'enduit ont été retrouvés sur le mur sud, au-dessus du lambris. La niche en cul-de-four de ce même mur sud est encadrée de motifs martelés incomplets que l'on ne peut identifier.

Sur la tribune elle-même, le mur ouest comporte également un lambris, complété par le siège du rabbin aménagé dans une niche en cul-de-four lambrissée. A la gauche de cette niche se trouve le petit placard mural fermé par un vantail en bois incluant une grille en fer forgé. Au centre de la tribune s'élève un pupitre ovale surmonté d'un baldaquin. Adossés aux volées montantes des escaliers, deux bancs font face à la salle. Celui du côté nord se prolonge tout autour de la tourelle. La tribune possède un garde-corps en fer forgé ouvragé (Référence du dossier : IM84001335), où alternent panneaux rectangulaires larges et étroits, le panneau central étant cintré. Les rampes d'appui en fer forgé des escaliers ont de simples barreaux alternativement droits et ondulés avec une frise de S. La tribune repose sur deux colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens, dont les couleurs ont été restituées lors de la restauration : blanc cassé à filets bleu vif pour le fût des colonnes, jaune pour les chapiteaux. Deux demi-colonnes semblables, l'une adossée au lambris sud, l'autre partageant l'ouverture de la tourelle nord, constituent les extrémités de cette ordonnance. Un placard fermé par une porte a été aménagé sous chacune des volées de l'escalier.

Un garde-corps en fer forgé (Référence du dossier : IM84001325) délimite un emmarchement qui précède l'arche sainte (les motifs de ce garde-corps sont plus denses que ceux du garde-corps de la tribune). La porte de l'arche sainte est ornée d'un décor architecturé : elle s'inscrit dans une travée à colonnes corinthiennes, encadrée d'ailerons à volutes. Elle est fermée par deux vantaux inférieurs et par deux vantaux supérieures, juxtaposés et superposés, séparés par une traverse amovible. Les couleurs de ce décor ont aussi été restituées lors de la restauration : blanc cassé avec des rehauts dorés sur les décors sculptés. L'intérieur de l'arche sainte comporte un plafond cintré orné de caissons.

La fenêtre nord et l'oculus à l'est ont gardé ou retrouvé les verres colorés de leurs parties rayonnantes.

La présence juive à Cavaillon remonte peut-être à l'Antiquité. Elle n'est cependant attestée qu'à partir du Moyen Age. En 1771, la communauté juive fait établir l'état de vétusté de sa synagogue (construite à la fin du 15e siècle). L'enrichissement de ses membres au cours du 18e siècle lui permet de lancer un emprunt et d'entreprendre les travaux de reconstruction dès 1772. La nouvelle synagogue, achevée en 1774, a été construite au même emplacement que l'ancienne. Elle comporte à peu près les mêmes dispositions : la tourelle nord de la précédente synagogue a d'ailleurs été conservée. La reconstruction a été effectuée selon les plans de Lambertin, architecte d'Avignon, par les maçons Antoine et Pierre Armelin, Joseph Bertet et Antoine Cavary. Les travaux de sculpture ont été réalisés par Jean-Joseph Charmot, les verrières par Joseph Caroly et les ferronneries par François Isoard et Jérôme Valade. A partir du milieu du 19e siècle, la synagogue est à peu près désertée du fait de la libéralisation du statut des Juifs et de la dispersion de la communauté, mais elle fait l'objet de nombreuses opérations de dégagement et de restauration. La première grande campagne d'entretien date de 1853 et est lancée par la municipalité. Une maison en ruine accolée à la façade sud est démolie en 1864, une autre en 1876. L'escalier extérieur est reconstruit en 1901. La synagogue est classée au titre des Monuments historiques en 1924 et restaurée en 1929, 1955 et 1961. Elle abrite le Musée juif comtadin depuis 1963. Elle fut de nouveau restaurée en 1969 et 1987.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 3e quart 18e siècle

-

Dates

- 1772, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Lambertinarchitecte attribution par sourceLambertinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte avignonnais du 18e siècle.

-

Auteur :

Armelin Antoineentrepreneur de maçonnerie attribution par sourceArmelin AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneur de maçonnerie actif à Cavaillon dans la seconde moitié du 18e siècle.

-

Auteur :

Armelin Pierreentrepreneur de maçonnerie attribution par sourceArmelin PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneur de maçonnerie actif à Cavaillon dans la seconde moitié du 18e siècle.

-

Auteur :

Bertet Josephmaître maçon attribution par sourceBertet JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon actif à Cavaillon dans la seconde moitié du 18e siècle.

-

Auteur :

Charmot Jean-Josephsculpteur attribution par sourceCharmot Jean-JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître sculpteur de L'Isle-sur-la-Sorgue (84).

-

Auteur :

Caroly Josephmaître verrier attribution par sourceCaroly JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-verrier actif à Cavaillon dans la seconde moitié du 18e siècle.

-

Auteur :

Cavary Antoinemaçon attribution par sourceCavary AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon actif à Cavaillon dans la seconde moitié du 18e siècle.

-

Auteur :

Isoard Françoisferronnier attribution par sourceIsoard FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître ferronnier de Cavaillon, actif dans le dernier tiers du 18e siècle.

-

Auteur :

Valade Jérômeferronnier attribution par sourceValade JérômeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ferronnier (maître-serrurier) de Cavaillon actif au 18e siècle. Jérôme Valade intervient en 1754 sur le chantier de l'hôtel de ville de Cavaillon où il travaille aux ferronneries du balcon. Il exécute également des travaux pour la communauté juive de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui vers 1760 lui commande une balustrade à faire d'après les dessins de Jean-Baptiste Franque, architecte d'Avignon. En 1762, il exécute des balustrades pour la synagogue de Cavaillon et pour un bain rituel situé à proximité de cette synagogue.

-

Auteur :

La façade antérieure de la synagogue est exposée plein sud. Au rez-de-chaussée, elle est percée sur la droite, côté est, d'un passage traversé par une rue (actuelle rue Hébraïque). Cette façade à élévation ordonnancée comporte au deuxième niveau une grande porte centrale et deux fenêtres latérales, précédées d'une grande terrasse longeant toute la façade. On accède à cette terrasse par un escalier droit en maçonnerie, érigé parallèlement à la façade. Un grand balcon longe tout le troisième niveau, percé de trois grandes fenêtres centrales à partie supérieure en plein cintre et de deux portes latérales. Les murs de cette façade sont revêtues d'un parement en pierre de taille. Les autres murs sont en moellons enduits. Une tourelle hors-oeuvre, de plan semi-circulaire, se détache de l'élévation arrière au nord. Sur cette élévation, percée de quelques baies disposées irrégulièrement, le passage du rez-de-chaussée s'inscrit dans une grande baie en anse-de-panier. Une baie à partie supérieure en plein cintre, semblable aux trois baies de la façade principale, occupe le troisième niveau. Le toit à longs pans de la synagogue et le toit conique de la tourelle sont couverts de tuiles creuses. Le rez-de-chaussée de la synagogue comporte à l'ouest une pièce abritant la boulangerie. Cette pièce était également utilisée comme salle de prière des femmes. L'étage est occupé par un vaisseau de plan massé qui constitue une grande la salle de prière utilisée par les hommes. Cette salle abrite une tribune en menuiserie qui longe le mur ouest. Cette tribune est portée par deux colonnes et par deux demi-colonnes en bois. De la tribune, un petit escalier galbé en bois, composé d'une seule volée, conduit au balcon extérieur. La salle principale est lambrissée jusqu'à la hauteur de la tribune. Au niveau de la tribune elle-même, le mur ouest est également recouvert d'un lambris, qui est complété par une niche centrale lambrissée (cette niche en cul-de-four abrite le siège du rabbin) et par une partie lambrissée, en retour sur le mur nord, qui délimite l'ouverture en plein cintre de la tourelle, dont le petit plafond est orné d'un décor de gypseries.

-

Murs

- enduit

- moellon

- maçonnerie

- pierre de taille

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan massé

-

Étagesrez-de-chaussée, 1 vaisseau

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à deux pans

- toit conique

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier tournant en charpente

- escalier hors-oeuvre : escalier droit en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

- ferronnerie

- menuiserie

-

Précision représentations

Façade principale : deux pilastres colossaux à bossages, érigés de part et d'autre de la façade, se déploient sur les deuxième et troisième niveaux ; une porte monumentale à l'abondante modénature, construite au deuxième niveau, au centre de la façade, est couronnée d'un décor sculpté centré sur un cartouche aux inscriptions en hébreux. Intérieur : colonnes et demi-colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens (supports de la tribune), grande coquille (plafond de la tourelle, au niveau de la tribune).

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1924/05/17

-

Référence MH

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Vaucluse, Avignon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de l’économie et des finances

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ville de Cavaillon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents d'archives

-

[Accord passé entre la ville de Cavaillon et la communauté juive, 1453.] / Archives communales, Cavaillon : GG1, n° 11.

-

[Prix-fait à Jacques Grangier pour la réalisation de l'arche sainte, 1615.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Etude Liffran, n° 467.

fol. 133 -

[Documents relatifs aux réparations apportées au milieu du 18e siècle à la synagogue construite au 15e siècle.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Fonds Guis, n° 294 et n° 295.

n° 294, fol. 209 v., n° 295 fol. 192, 193 -

Prix-fait donné au ferronnier Jérôme Valade. 21 octobre 1762. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Fonds Guis, année 1762.

fol. 791 -

[Documents relatifs à la reconstruction de la synagogue de Cavaillon, 1771-1774.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Fonds Guis, n° 327 à n° 330.

n° 328 fol. 32, n° 329 fol. 562, 611, n° 330 fol. 54 v., 195, 196, 221 -

Prix-fait au ferronnier François Isoard. 9 novembre 1773. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Fonds Guis, n° 329.

fol. 611 -

[Quittance de prix-fait (?) au sculpteur Jean-Joseph Charmot]. 18 avril 1774. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Fonds Guis, n° 330.

-

[Création de la seconde porte du quartier juif de Cavaillon, 1774.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : E9.

fol. 91 v. -

[Documents relatifs aux réparations apportées à la synagogue, 1853-1901.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Série 2 O 35.

-

[Documents relatifs à l'achat et à la démolition partielle d'une maison accolée à la synagogue, 1876.] / Archives départementales de Vaucluse, Avignon : Série 7 V 20.

Bibliographie

-

Mémoire pour servir à l'histoire des Juifs depuis leur arrivée en Provence jusqu'à leur entière expulsion. Dans : Mémoire de littérature et d'histoire de Monseigneur de Salengre, tome 2, Paris, 1726.

-

BLUMENKRANZ, Bernhard. Bibliographie des juifs en France. Toulouse : Privat, 1974.

-

BRIAT, René. Synagogues comtadines. Dans : Connaissances Arts, n° 324, février 1979, p. 38-47.

p. 38 -

CHOBAUT, Hyacinthe. Notes archéologiques sur Cavaillon. Dans : Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 1933, p. 48-51.

-

CHOBAUT, Hyacinthe. Les juifs d'Avignon et du Comtat et la Révolution française : la fin des carrières (n° 1. Dans : Revue des Études juives, 1937, n° 1.

p. 5-52 -

CHOBAUT, Hyacinthe. Les juifs d'Avignon et du Comtat et la Révolution française : la fin des carrières (n° 2). Dans : Revue des Études juives, 1937, n° 2.

p. 3-39 -

DUMOULIN, André. Inventaire du musée judéo-comtadin de Cavaillon. Dans : Archives juives, n° 2, 1965-1966, p. 4-5.

-

DUMOULIN, André. Un joyau de l'art judaïque français : la synagogue de Cavaillon. Paris : 1970.

-

GUYONNET, François. Immeuble Portugal, rue Hébraïque, étude d'un salon du 18e siècle, Cavaillon. Dans : Rapport du Service départemental d'Archéologie de Vaucluse, août 2005.

-

LAVEDAN, Pierre. Synagogues de Carpentras et de Cavaillon. 121e congrès archéologique de France, 1963, p. 307-311.

p. 307 -

LUNEL, Armand. Le temps des ghettos comtadins. 1932

-

LUNEL, Armand. Les synagogues comtadines. Dans : L'Oeil, avril 1955, p. 14-17.

p. 14 -

LUNEL, Armand. Juifs du Languedoc, de la Provence et des états français du pape. Paris : 1975.

-

MOSSE, A. Histoire des Juifs d'Avignon et du Comtat Venaissin. Paris : 1934

-

MOULINAS, René. Les juifs d'Avignon et du Comtat Venaissin et la Révolution française. Dans : Annales Historiques de la Révolution française, n° 223, janvier-mars 1976.

p. 121 -

MOULINAS, René. Les vieilles synagogues d'Avignon et du Comtat Venaissin. Dans : Archives juives, N° 16, 1980, p. 14-26.

p. 14 -

MOULINAS, René. Les Juifs du pape en France : les communautés d'Avignon et du Comtat Venaissin aux XVIIe et XVIIIe siècles. Toulouse : Privat, 1981.

-

PORCHER, Émilie. Notice objet de la lampe d'Orgon. Cavaillon : Musée juif comtadin, 2015.

-

PREVOT, Philippe. A travers la carrrière des juifs d'Avignon. Avignon, 5701.

-

SADAILLAN, Robert. Les cimetières de Cavaillon. Non publié, 2014.

Documents figurés

-

Plan cadastral de la commune de Cavaillon, 1832. / Dessin à l'encre sur papier par Olier, Fonres, géomètre en chef, 1832. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 P 2-035/1 à 3 P 2-035/39.

3 P 2-035/28 -

[Cavaillon. Synagogue. Vue de la façade.] / Photographie en noir et blanc, fin du 19e siècle. Musée juif comtadin, Cavaillon : 2P63.

Chargée d'études documentaires DRAC/CRMH. 1er quart 21e siècle.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1968 à 2004.

Opératrice de saisie Inventaire.

Chercheur Inventaire Région Sud, à partir de février 2013.

Fait partie de

Chargée d'études documentaires DRAC/CRMH. 1er quart 21e siècle.