Photographe au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1970 à 2006.

- inventaire topographique

- enquête thématique régionale, architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Guillestre - Guillestre

-

Commune

Mont-Dauphin

-

Cadastre

1831

7

;

1981

AA

92

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Louis

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

La construction

La construction de l'église St. Louis commença très rapidement après les premiers travaux de fortification du site. Les fondations furent creusées entre 1697 et 1699, et la première pierre fut bénie le 20 Juillet 1700 par l'aumônier de la place-forte, quelques mois avant la seconde visite de Vauban, qui approuva les dispositions du projet. Les travaux allèrent bon train, puisque l'église fut consacrée le 2 janvier 1706, probablement sous une forme très proche de son aspect actuel : le chœur, couvert et fermé par un mur "provisoire", suffisait à abriter la garnison peu nombreuse et une population civile encore embryonnaire. A compter de cette date, malheureusement, les crédits furent systématiquement affectés en priorité aux ouvrages strictement militaires, à Montdauphin puis à Briançon ; le site perdit progressivement l'intérêt stratégique qui l'avait fait naître, et le très faible accroissement de la population civile n'était plus à la mesure de l'investissement envisagé au départ. Malgré les demandes réitérées du Génie, les fonds se firent de plus en plus rares, et la construction des murs du transept, puis de la quatrième travée de la nef, s'étalèrent sur de nombreuses années. En 1783, on envisagea une première fois de démolir les ouvrages inachevés pour en récupérer les matériaux. En 1790-91, la couverture fut refaite une première fois, à l'exception de celle du clocher. L’église de Mont-Dauphin fut desservie jusqu’à la Révolution par un aumônier militaire.

A la Révolution, l'église est transformée en magasin où sont entreposées viandes salées, fourrage et bois de chauffage. En 1803, l'édifice est rendu au culte, et devient propriété de la commune : le Génie, qui gardera la haute main sur tous les ouvrages militaires jusqu'en 1980, se désintéresse d'un édifice dont il n'a pas l'usage. La commune, brusquement investie d'une charge dont elle se serait volontiers passée, n'est bien entendu pas en mesure d'assurer la conservation d'un édifice dont l'inachèvement multiplie les difficultés d'entretien : elle tente en 1826 d'en faire don au Roi, qui décline hélas rapidement l'honneur qui lui est fait. En 1836, une tempête emporte une partie du clocher (en fait, sans doute essentiellement la toiture) : il faudra attendre 1860 pour que les réparations nécessaires soient enfin réalisées. En 1843, la municipalité décide de détruire les ailes inachevées de l'église, afin de pouvoir récupérer les matériaux pour financer les travaux de restauration et d'agrandissement de l'église devenue trop petite et du clocher (A.D. 05 : 2 O 1340).

Le 4 septembre 1848, Joseph Bouffier, entrepreneur des travaux militaires s'engage à faire les travaux « pour construire un toit avec piédroit en maçonnerie au-dessus du clocher actuel de l'église pour mettre la cloche à l'abri». Dès 1838, le conseil de Fabrique attirait l'attention de l'administration sur la vétusté de cette partie de l'édifice (A.D. 05 : 3 E 3866). En effet, depuis le règne de Louis XIV, « le manque d'entretien de la charpente provisoire qui abritait l'intérieur du clocher a été cause que le toit s'est écroulé, il y a environ douze ans sans que les revenus de la commune lui permissent de la faire refaire» (A.D. 05 : délibération du conseil municipal du 9 mai 1848).

Dans une lettre du 30 juin 1848, l'administration militaire revendique la propriété des « portions inachevées de l'église, ... c'est à dire les croisillons et la nef, attendu qu'elles n'avaient pas été comprises dans la remise faite au service du culte en vertu de l'arrêté du préfet ... du 13 floréal an 11, d'après l'article 75 de la loi du 18 germinal an 10, et qu'elles avaient continué par conséquent d'appartenir au département de la guerre qui jusqu'au 1er octobre 1829 s'est servi des croisillons pour l'emmagasinement de bois destiné au chauffage militaire ». Par contre, les portions achevées de l'église, c’est-à-dire le chœur, la sacristie et le clocher appartiennent à la commune (A.D. 05 : 2 O 1340).

En 1853, l'armée accepte, compte tenu de l'absence de moyens de la commune, d'effectuer sur l'édifice quelques interventions d'urgence : purge des corniches, démontage des pots-à-feu fendus ou cassés... En 1859 des travaux sont entrepris concernant notamment la maçonnerie (rebouchage de lézardes, replacement des fonts baptismaux, raccords de corniches), mais aussi la réparation et la remise en place des ardoises du toit (A.D. 05 : ibid.). Le 31 décembre 1860, Louis Ferrier remet un mémoire des travaux exécutés à l'église. Il est payé pour « le blanchissage couleur canari, pour avoir passé en couleur bleu-ciel et étoilé la voûte du chœur, pour avoir relevé en partie du pavé en dalles » (A.D. 05 : ibid.). Dix ans plus tard (1869), des travaux sont exécutés au clocher : couverture d'ardoise, remplacement des arêtiers, cloison pour fermer le clocher du côté de la toiture de l'église (A.D. 05 : ibid.). En 1873, pourtant, l'église retrouve quelque intérêt aux yeux de l'autorité militaire : le vieux projet de 1783 est enfin mis à exécution, et les murs béants du transept et de la nef sont démontés pierre à pierre, afin d'en récupérer les matériaux pour construire un rang de casemates voûtées, le long du flanc sud de l'édifice. Les pots à feu qui ponctuaient les corniches du transept sont vendus, ou volés1. Dans la partie inachevée, seule une partie du transept sud échappe au zèle des démolisseurs, sans doute arrivés au terme de leurs besoins en matériaux.

L'église St. Louis fut le premier monument de Montdauphin à être classé au titre des Monuments Historiques, le 30 juillet 1920. Les travaux entrepris par le service portèrent d'abord sur la charpente et la couverture, sous la direction de l'architecte en chef Albert Chauvel, en 1933 : la charpente fut systématiquement consolidée, et la couverture fut entièrement refaite en ardoises d'Angers.

Le bombardement de l'Arsenal, en juin 1940, causa quelques dégâts à l'église toute proche ; il fallut toutefois attendre 1967 pour que des travaux soient entrepris sur des crédits "dommages de guerre", sous la direction de l'architecte en chef Jean-Claude Rochette : la sacristie, aménagée en chapelle d'hiver, retrouva sa toiture en bardeaux de mélèze, qui avait été remplacée à l'issue de la guerre par des tôles ondulées. En 1971, les fenêtres, dont certaines étaient curieusement bouchées dans leur partie supérieure, furent toutes remplacées ; en 1972, enfin, l'intérieur de l'édifice fut entièrement remis en état (enduits, dallage, autel...).

L’église inachevée de Montdauphin ne se compose donc que du chœur de l’église initialement prévue par les ingénieurs militaires, de la sacristie, de la partie inférieure du clocher et de la première travée du mur occidental du transept sud.

L'édifice était orienté "à l'envers", avec un chœur à l'ouest, pour des raisons qui tiennent à la fois aux principes d'urbanisme adoptés à Montdauphin et aux contraintes de la défense : l'église devait en effet s'ouvrir sur une vaste place d'armes, taillée dans le maillage orthogonal des rues et implantée comme tous les ouvrages "sensibles" du côté ouest de la place-forte, c'est à dire le plus loin possible des points vulnérables de l'enceinte. La vaste dimension du projet initial s'explique bien évidemment par le souci de réunir pour les offices la garnison de la place-forte et une population civile que l'on espérait nombreuse. Le vaste transept, comme à la collégiale de Briançon, permettait de répartir en tant que de besoin dans des espaces distincts les différentes catégories de population appelées à assister aux offices : notables, officiers, hommes de troupe et population civile... La chapelle du fort des Têtes de Briançon, construite quelques années plus tard à l'usage exclusif d'une garnison, ne comportait plus d'ailleurs qu'une nef unique, sans transept ni clocher.

Le chœur, articulé en deux travées droites séparées par de puissants pilastres, est couvert d'une voûte enduite de conception assez curieuse : chaque travée se compose d'une sorte de voûte en berceau, s'amortissant sur des pendentifs à sa jonction avec les murs gouttereaux ; l'hémicycle est couvert d'une voûte en cul-de-four de principe identique, recoupée en trois voûtains séparés par des bandeaux plats. L'ensemble est largement éclairé par quatre grandes fenêtres et un oculus d'axe, placé très haut de façon à dégager l'espace nécessaire à la mise en place d'un grand retable baroque - qui n'a sans doute jamais été installé. Le dallage, très proche de celui de la collégiale de Briançon, est constitué de carrés de marbre rose posés sur la diagonale. Les murs et la voûte sont enduits, à l'exception des pilastres, des arcs-doubleaux et du mur aveugle auquel s'adosse le clocher. Le volume intérieur de l'église est coupé net à son extrémité orientale par le mur "provisoire" en moellons enduits, édifié à l'entrée du transept probablement dès le début du XVIIIe siècle, afin de permettre une utilisation immédiate du volume déjà construit.

Extérieurement, l'église inachevée se distingue par son volume trapu, scandé d'épais contreforts, édifié en bel appareil de marbre rose local. Le clocher, accolé au flanc nord de la première travée, aurait dû comporter deux étages de baies, couverts d'un dôme de charpente et d'un lanternon, comme à Briançon : la construction, interrompue juste au-dessus du niveau de la balustrade du premier étage, a été complétée de façon très fonctionnelle - à un niveau juste suffisant pour y installer les cloches - par quatre grosses piles de maçonnerie supportant un toit en pavillon2. La sacristie, accolée au chœur, était éclairée primitivement par cinq grandes fenêtres : les ingénieurs militaires avaient mal mesuré les effets conjugués de la neige et du vent dans un tel site, puisque les deux fenêtres directement exposées au vent, côté ouest, durent être rapidement murées ; les allèges trop basses des trois fenêtres nord furent ensuite remontées jusqu'à une hauteur permettant d'échapper aux effets de l'accumulation hivernale de la neige, mais il convient de noter que les belles menuiseries d'origine en noyer sont encore en place, parfaitement conservées, au revers des parties murées.

Des cinq somptueux pots à feu qui ponctuaient la puissante corniche à ressauts, il ne subsiste qu'un seul : les quatre autres ont été réduits à l'état de moignons par les effets conjugués du gel et des purges réalisées par le Génie. Du transept encore debout en 1873, il ne reste qu'un pan de mur du côté sud, avec sa belle fenêtre à l'appareillage savant ouvrant sur le vide.

D'après A. Golaz, les fondations du transept et la plaque scellée qui devait marquer l'extrémité orientale de la nef sont encore en place sous le niveau du sol actuel : une mise en valeur minimale du site devrait comporter en priorité le dégagement de ces éléments, et la création d'un traitement de sol faisant ressortir le tracé du plan primitif

La question des couvertures

Le chœur de l'église a selon toute vraisemblance été couvert à l'origine de grandes ardoises de provenance locale, directement clouées sur un voligeage en mélèze, comme la quasi-totalité des bâtiments de la place-forte. Cette première toiture a été refaite à l'identique en 1791, à l'aide du même matériau, comme en témoignes les photographies de la fin du XIXe siècle. En 1933, la toiture a été refaite en ardoises d'Angers d'assez faible épaisseur (4-5 mm), posées au clou galvanisé sur un lattis en sapin ; ce dernier est fixé sur l'ancien voligeage, en partie remplacé à neuf, par l'intermédiaire de contre-lattes. Le faîtage, l'égout et les entourages de pots-à-feu ont été traités en plomb. Ce système, beaucoup plus léger que le précédent, a mal résisté au vent très violent qui frappe le chevet de plein fouet une grande partie de l'année : un bon nombre d'ardoises se sont soulevées, puis arrachées, provoquant plusieurs trous parfaitement visibles (voir photos). La bande à rabattre du faîtage s'est soulevée à son tour, après avoir arraché ses pattes de fixation, en entraînant à sa suite le faîtage en plomb: la faîtière est ainsi exposée à la pluie et à la neige depuis plusieurs années, et les désordres ne font que s'accélérer avec le temps, comme en témoignent plusieurs photos prises par nos soins depuis 1974. En conclusion, toute la couverture de cette partie est entièrement à reprendre au bout d'une soixantaine d'années d'existence - ce qui, compte tenu des conditions climatiques propres à Montdauphin, n'a rien de surprenant. Ce travail doit être réalisé dans les meilleurs délais, sous peine de voir la charpente se dégrader rapidement

Les ardoises locales avaient la particularité de prendre une patine gris-argent au fil du temps, ce qui conférait aux couvertures anciennes un caractère bien particulier; ce matériau, autrefois extrait à Châteauroux, est introuvable depuis de longues années. Depuis le début du siècle, le Génie avait procédé à une réfection systématique des couvertures de Montdauphin en ardoises d'Angers, ce qui avait abouti à complètement dénaturer la physionomie de la place-forte, Depuis une dizaine d'années, toutes les toitures refaites sous l'autorité du service3 ont été réalisées avec des ardoises de Maurienne, qui prennent en vieillissant une patine grise qui se rapproche de celle des anciennes ardoises locales, sans malheureusement l'égaler tout à fait. C'est donc ce matériau que nous proposons d'utiliser pour la nouvelle toiture du chœur, avec les mêmes détails de mise en œuvre que sur les bâtiments précédemment traités : pureaux variables décroissants du bas vers le haut, joints brouillés, pose des ardoises (épaisseur 6-8 mm) au clou cuivre carré cranté sur un voligeage neuf en mélèze de 34 mm d'épaisseur, qui procure à la toiture une rigidité qui s'avère ici tout à fait indispensable.

Par ailleurs, il semblerait utile, même s'il ne s'agit pas d'un problème aussi urgent que ceux qui concernent l'étanchéité de la toiture, de rétablir les pots-à-feu qui couronnaient les cinq contreforts du chœur, et dont il ne subsiste qu'un seul à l'heure actuelle: ces éléments décoratifs étaient non seulement nécessaires à la présentation de l'édifice dont ils contribuaient à affiner la silhouette, mais ils jouaient également un rôle qui n'est peut-être pas négligeable dans sa stabilité, en chargeant les contreforts qui reçoivent les poussées conjuguées de la voûte et de la charpente.

Le clocher a peut-être été couvert à l'origine de bardeaux de mélèze, ce qui correspondrait bien à la vocation "provisoire" de la toiture installée à l'époque. Cette première toiture, après son effondrement en 1836, a été refaite en ardoises locales vers 1860 ; avec une petite lucarne triangulaire sur chaque versant (cf. photographies de la fin du XIXe siècle). En 1933, la couverture a été refaite en ardoises d'Angers, comme le chœur.

Contrairement à celle du chœur, la toiture du clocher, protégée des vents dominants par le comble voisin, a plutôt bien résisté aux intempéries : la croix sommitale est tordue, quelques ardoises sont cassées, mais ces quelques désordres relèvent plus d'une opération d'entretien que d'une réfection complète, du moins dans un premier temps. Les ardoises cassées devront être remplacées, mais il semble également inévitable de reprendre systématiquement les quatre arêtiers fermés, mal réalisés, en partie arrachés par le vent, et dont l'étanchéité laisse nettement à désirer (voir photos de détail) : en attendant une reprise complète de la toiture, il serait sans doute prudent de limiter la prise au vent de ces parties fragiles en les recouvrant d'une bande de métal (plomb, inox plombé ou cuivre) comme il était d'ailleurs couramment pratiqué dans les Alpes au XIXe siècle.

A plus long terme, il sera nécessaire de refaire complètement la couverture du clocher. Deux solutions sont envisageables : soit ardoises de Maurienne (ce qui correspond à une restitution de l'état XIXe, avec ou sans les quatre lucarnes supprimées en 1933), soit bardeaux de mélèze, ce qui ne correspondrait qu'à un état supposé d'origine, mais présenterait l'avantage de bien marquer le caractère "provisoire" et inachevé des superstructures du clocher.

En ce qui concerne la sacristie, le matériau de couverture primitif est inconnu, mais il y a fort à parier qu'il s'agissait d'ardoises locales, comme sur le chœur : néanmoins, les bardeaux de mélèze qui sont encore bien visibles sur les photos du XIXe siècle ont dû rapidement succéder aux ardoises initiales, en raison des inévitables dégâts causés par la décharge de la neige de la toiture du chœur sur un matériau trop fragile. La toiture actuelle en bardeaux, posée sur une dalle béton (avec ou sans étanchéité complémentaire en feutre bitumé ?), ne pose apparemment aucun problème particulier.

La construction de l'église paroissiale de Mont-Dauphin, dédiée à Saint-Louis roi de France, est entreprise entre 1697 et 1699, après les premiers travaux de fortification du site. Les fondations sont creusées entre 1697 et 1699 et la première pierre bénie le 20 juillet 1700, quelques mois avant la visite de Vauban qui approuve les dispositions du projet. L'église est consacrée le 2 janvier 1706 dans un état inachevé se limitant à un choeur couvert, fermé par un mur provisoire, à la base du clocher et à la chapelle des pénitents accolée au nord-ouest. Dès 1783, on envisage une première fois la démolition de l'édifice pour en récupérer les matériaux. En 1790-1791 la couverture du choeur est cependant refaite. Transformée en entrepôt pour viande salée, fourrage et bois de chauffage pendant la Révolution, l'église est rendue au culte en 1803. A cette date, le choeur et le transept dévolus au culte sont propriété de la commune, tandis que les parties inachevées appartiennent au Génie. Des réparations urgentes sont confiés au maçon Paul Agnel en 1807. Le clocher est réparé une première fois en 1836, à la suite d'un orage. Il est alors envisagé de construire un toit avec piédroit en maçonnerie au-dessus du clocher. Dès 1844, la commune envisage d'agrandir l'église. Un devis est fourni qui prévoit le prolongement de la nef, la reconstruction de la flèche du clocher et la construction d'une sacristie pour remplacer celle installée dans la chapelle des pénitents. Le service du Génie est à l'origine d'un autre projet daté 1852. En 1859 le toit de la sacristie, les planchers du clocher et les châssis des fenêtres ouest sont changés. En 1869 la charpente du clocher est refaite en mélèze et la couverture en ardoises. Détruite par un incendie en 1871, la sacristie est réparée trois ans plus tard et sa couverture en ardoise est remplacée par des bardeaux. Mais en 1873 les parties inachevées (nef et transept) sont démontées par les autorités militaires et les matériaux récupérés et réutilisés pour construire des casemates. En 1901 la toiture est refaite en ardoises de Châteauroux. Classée en 1920, l'église subit des travaux de restauration en 1933. Ceux-ci concernent la consolidation de la charpente et la pose d'ardoises d'Angers.

-

Période(s)

- Principale : limite 17e siècle 18e siècle

- Secondaire : 19e siècle

- Secondaire : 20e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur : maçon attribution par source

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastienarchitecte attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Nommé maréchal de France par Louis XIV. Expert en poliorcétique (c'est-à-dire en l'art d'organiser l'attaque ou la défense lors du siège d'une ville, d'un lieu ou d'une place forte), il a conçu ou amélioré une centaine de places fortes.

L'église comprend un choeur, une sacristie, la partie inférieure du clocher et la première travée du transept sud. Les deux travées du choeur sont voûtées en berceau. L'hémicycle est couvert d'une voûte en cul-de-four. Les doubleaux plats retombent sur des pilastres engagés par l'intermédiaire de chapiteaux moulurés. Le volume intérieur est éclairé par quatre hautes fenêtres en plein-cintre. Il est fermé à l'ouest par un mur en moellons. L'église est édifiée en bel appareil de marbre rose de Guillestre et couverte d'un toit à longs pans et croupe ronde en ardoises. La sacristie est couverte d'un long pan en bardeaux et le clocher d'un toit en pavillon.

-

Murs

- marbre pierre de taille

- pierre moellon

-

Toitsardoise, bardeau

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte en berceau

- cul-de-four

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe ronde

- toit en pavillon

-

Typologieséglise à nef unique ; chevet hémicirculaire

-

État de conservationdésaffecté

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- pot à feu

-

Précision représentations

Un pot à feu orne l'amortissement du pilastre nord-ouest du choeur, au-dessus de la corniche.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1920/10/18

classé MH, 1935/06/26

classé MH, 1943/01/22

-

Précisions sur la protection

Eglise : classement par arrêté du 18 octobre 1920 ; terrain non bâti entourant l'église : classement par arrêté du 26 juin 1935 ; sacristie : classement par arrêté du 22 janvier 1943.

-

Référence MH

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents d'archives

-

Bâtiments paroissiaux. Réparations à l'église St. Louis de Mont-Dauphin, 1807. 1807. Archives départementales des Hautes-Alpes, Gap : 2 O 1340.

Adjudication des réparations à faire à l'église paroissiale à Paul Agnel (15 mars 1807) ; cahier des charges pour les réparations à faire (21 février 1807) -

Fortification de la place forte de Mont-Dauphin. Service historique de la défense, Vincennes : Archives techniques du génie, article 8, section 6.

-

Administration et comptabilité communale. Travaux communaux concernant l'église St. Louis de Mont-Dauphin. 1836-1910. 1836-1910. Archives départementales des Hautes-Alpes, Gap : 2 O 1340.

Etat des réparations faites d'urgence au clocher de l'église de Mont-Dauphin à la suite d'un orage qui a détruit le beffroi (4 septembre 1836) ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal reconnaissant la nécessité de faire reconstruire la toiture du clocher récemment effondrée (14 juillet 1839) ; lettre du préfet au directeur des fortifications au sujet des réparations à faire d'urgence à l'église et de la destruction des ailes de l'édifice (21 juin 1843) ; lettre du curé au sujet du projet d'agrandissement de l'église (29 septembre 1843) ; devis estimatif des travaux à exécuter pour l'agrandissement de l'église (10 février 1844) ; lettre du maire annonçant les travaux de couverture du clocher (10 juin 1848) ; lettre du ministre de la guerre au ministre de l'intérieur (30 juin 1848) ; lettre du ministre de l'Intérieur au préfet des Hautes-Alpes revendiquant la propriété des portions inachevées (croisillons, nef) [16 août 1848] ; Etat estimatif de la dépense à faire pour construire un toit avec piédroit en maçonnerie au-dessus du clocher (20 juin 1848) ; soumission de Joseph Bouffier (4 septembre 1848) ; extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique concernant les travaux de réparation du toit de la sacristie, ainsi que les planchers du clocher et "les châssis des deux fenêtre du couchant de l'église" (25 mars 1858) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter pendant l'année 1859 (15 octobre 1859) ; devis des travaux exécutés au clocher (1er février 1869) ; mémoire des travaux exécutés au clocher suivant devis du 1er février (20 juillet 1871) ; lettre au sous-préfet demandant une subvention pour réparer la sacristie en partie détruite à la suite d'un incendie intervenu le 17 août 1871 (6 novembre 1871) ; état estimatif des travaux à exécuter à la sacristie de l'église (démolition du toit en ardoises, couverture en bardeaux) [10 mai 1874] ; devis estimatif des travaux urgents à exécuter à l'église (toiture et couverture en ardoise de Châteauroux) [10 août 1910] -

Délibération du conseil de Fabrique [clocher de l'église paroissiale de Mont-Dauphin, 7 juillet 1839]. 7 juillet 1839. Archives départementales des Hautes-Alpes, Gap : 3 E 3866.

Délibération au sujet de la reconstruction du clocher et d'une demande de subvention -

Bâtiments paroissiaux. Réparations à l'église St. Louis de Mont-Dauphin. 1859-1868. 1859-1868. Archives départementales des Hautes-Alpes, Gap : V 193.

Réparations à l'église (1859) ; réparation du clocher de l'église (1868) -

PERROLLIER. Devis estimatif des travaux urgents de l'église paroissiale de Mont-Dauphin [18 juin 1910]. Archives départementales des Hautes-Alpes, Gap : 3 E 3866.

Travaux de charpente en mélèze, et couverture en ardoises de Châteauroux -

Travaux divers sur l'église inachevée de la place forte de Mont-Dauphin. 1920-1987. 1920-1987. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : Carton 9, 0081/005/0009, série 0081/005 "Restauration d'édifice des Hautes-Alpes".

-

Dossier de recensement de l'église de Mont-Dauphin. Non daté. Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conservation régionale des Monuments historiques, Aix-en-Provence.

Bibliographie

-

ALBERT, Antoine. Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d'Embrun. Embrun : Pierre-François Moyse, 1783 [1786], 2 tomes, VI-501 p. Edition 1959.

T. 1, p. 179-181 -

LARBITRAY, M. Deux vues de Mont-Dauphin. Dans : Bulletin de la société d’Études des Hautes-Alpes, 1887, 222-224 p.

-

ROMAN, Joseph. Répertoire archéologique du département des Hautes-Alpes. Paris : Imprimerie nationale, 1888.

-

GOLAZ, André, GOLAZ, Odette. Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin (Hautes-Alpes). Dans : Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes, 1966, 96 p.

p. 37-38

Documents figurés

-

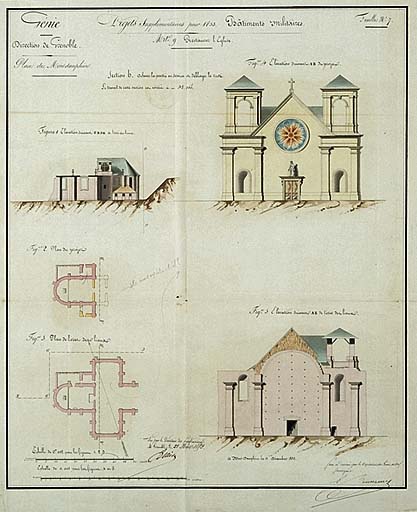

Fortification des places françaises, place de Montdauphin. Projets supplémentaires pour 1853 [projet de restauration de l'église] / Dessin, par Bonamy, 11 décembre 1852. Service historique de la Défense, Vincennes : Archives techniques du génie, série 1V, article 8, Section 1, Carton 7, Feuille 7.

-

Église de Mont-Dauphin [1885] / Gravure, M. Larbitray, 1885. Dans "Deux vues de Mont-dauphin", dans : Bulletin de la société d’Études des Hautes-Alpes, 1887, 222-224 p.

-

Église de la place forte de Mont-Dauphin, la façade et la sacristie [1920] / Photographies, 1920. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : Carton 9, 0081/005/0009, série 0081/005 "Restauration d'édifice des Hautes-Alpes".

-

Plan d'ensemble de Mont-Dauphin, 1974 / Dessin, Dominique Ronsseray, 1974.

-

Reconstitution du projet initial de l'église [place forte de Mont-Dauphin, 1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Archives communales, Mont-Dauphin.

-

Plan au sol de l'église [1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Ech. 1/100e.

-

Schéma de la toiture de l'église [place forte de Mont-Dauphin, 1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Ech. 1/100e.

-

Schéma de la toiture avant 1933 [église de la place forte de Mont-Dauphin, 1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Ech. 1/100e.

-

Coupe transversale [église de la place forte de Mont-Dauphin, 1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Ech. 1/100e.

-

Coupe longitudinale [église de la place forte de Mont-Dauphin, 1990] / Dessin, Alain Tillier, 1990. Ech. 1/100e.

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)

Dossier d’ensemble

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)