Commentaire historique

En résumé

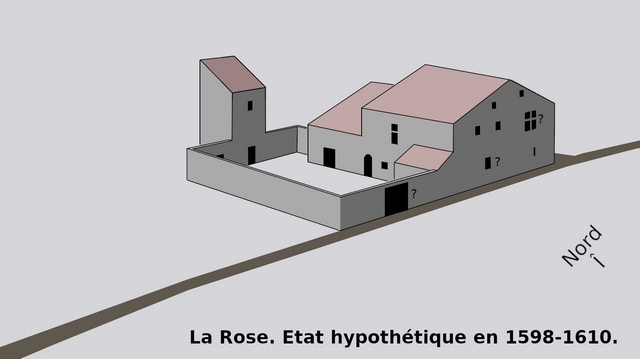

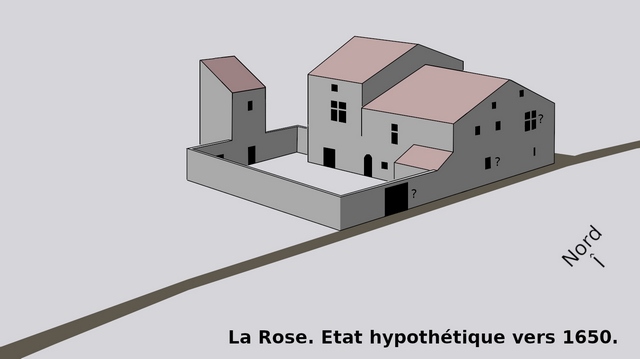

Peut-être bâtie sur les ruines d'une grange médiévale, la partie la plus ancienne du bâtiment du logis remonte à la fin du 16e siècle : elle sans doute a été construite en 1598 comme l'indique la date portée sur la porte du logis. Sa partie nord a été ensuite surélevée, très probablement après l'intégration du domaine de La Rose dans le patrimoine seigneurial en 1644. L'organisation générale du bâtiment du logis n'a guère évolué depuis le milieu du 17e siècle. La disposition des pièces décrites dans les inventaires de la première moitié du 19e siècle est tout à fait comparable à celle que l'on observe aujourd'hui. En revanche, la grande dépendance agricole installée à l'ouest de la cour n'existe pas au 17e siècle. Sans doute ajoutée dans le courant du 18e siècle, elle est attestée au tout début du 19e siècle.

Une grange médiévale ?

Un bâtiment agricole de type grange isolée existait peut-être à cet emplacement dès la fin du Moyen Age (15e siècle ?). Ses seuls vestiges tangibles pourraient être les quelques assises régulières que l'on observe à la base de l'élévation est du bâtiment du logis.

Le cadastre de 1570 (AD05 3E 6468) ne fait aucune mention du toponyme La Rose, ni d'une éventuelle construction à cet emplacement, mais ce document est incomplet.

Une « grange vieille des Reyniers » (= nom du propriétaire de La Rose en 1610, voir chapitre suivant) est indiquée dans le secteur de « lous Peyrous » (f° 314), toponyme qui correspond au vaste quartier de « Champiérou » dans le cadastre de 1839, à la limite des secteurs de Longeagne et Luzerne. En outre, les plans de 1839 appellent « ravin de Champ Pierrou » la partie aval du torrent de la Chapelle, là où ce ruisseau sépare les quartiers de La Rose et de Lidane. Cependant, ces quelques indices toponymiques sont trop fragiles pour permettre d'affirmer strictement que la « grange vieille des Reyniers » de 1570 correspond bien à un bâtiment déjà existant, qui occuperait l'emplacement de la ferme de La Rose.

Une (re)construction en 1598 ?

La construction du bâtiment du logis, peut-être installé sur les ruines de l'ancienne grange, est sans doute à mettre en relation avec la date 1598 qui est sculptée sur l'encadrement de sa porte d'entrée. Cette date est accompagnée de deux inscriptions. D'une part, les initiales « DR », qui signifient peut-être Domaine de la Rose. D'autre part, une série de lettre qu'il faut sans doute lire « ESP R[EN]IER », soit Esprit Reynier. C'est en effet le nom du propriétaire tel qu'il est attesté en 1610 (voir chapitre suivant).

La date de 1598 est cohérente avec le style de l'encadrement : au moins trois portes de maisons situées au bourg de Rosans présentent un encadrement, en pierre de taille de grès, très proche stylistiquement avec présence d'un écusson ou cartouche sculpté en réserve : deux sont datés : 1608 et 1626. D'autre part la façon de traiter les chiffres en relief est attestée sur d'autres portes de Rosans à partir de 1579 – elle disparaît au milieu du 17e siècle.

Les bâtiments et le domaine en 1610

Le 18 février 1610, Esprit Reynier, marchand à Rosans et propriétaire du « logis de la Roze », l'arrente au profit de Jaume Nicolaud, habitant à Sainte-Jalle (AD05 1 E 2083). A cette occasion, le logis est décrit comme « bastiment de maison, chambre, caves, estables, fenyere, collombyer, jardin, chenevier, terres, prés et vignes joint tout ensemble ». Grâce à la description des meubles qui se trouvent dans les différentes pièces des bâtiments, on peut suivre leur organisation interne et avoir une bonne idée de leurs fonctions.

Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée donne sur une « fugugne », c'est-à-dire une cuisine équipée d'une cheminée, où se trouve le four à pain. De là, on accède à une « cave » multifonctionnelle à usage de cellier, cuvage et resserre. On y trouve une cuve de fermentation vinaire, très probablement construite en bois, accompagnée de ses « veysseaulx » (tonneaux vinaires) et d'une pierre à huile, récipient monolithe destiné à conserver l'huile de noix (à ce sujet, voir le chapitre dédié à l'huile de noix dans le dossier de présentation de la commune de Rosans : IA05001650). L'étage, accessible par un escalier sous lequel se trouve une « galyniere » (poulailler), accueille deux petites chambres et une grande salle éclairée par une fenêtre à croisée, dont une partie des vitres est cassée. Enfin, l'étage de comble est occupé par un « galetas » (grenier et séchoir).

Cette description coïncide avec la disposition intérieure que l'on observe aujourd'hui dans la partie sud du bâtiment du logis. Au rez-de-chaussée, la grande pièce sud-ouest correspond à la cuisine, où la la bouche du four à pain s'ouvrait dans le mur ouest – sans doute associée à une cheminée. Ce four est aujourd'hui rasé, mais son emplacement reste encore identifiable à l'angle sud-est de la cour : l'ouverture de la bouche est murée par des briques. La pièce sud-est correspond au cellier voûté. L'escalier desservant l'étage, bien que modifié, demeure à la même place, contre le mur nord de la cuisine. A l'étage, la grande pièce sud-est, qui conserve un sol dallé et une cheminée, correspond à la grande salle éclairée par sa fenêtre à croisée – cette dernière ayant été repercée depuis.

L'étable et le fenil, non décrits précisément dans le document, correspondent vraisemblablement à la partie nord du bâtiment du logis. Quant au colombier, il s'agit de la petite dépendance disjointe au nord, où se trouve toujours aujourd'hui le pigeonnier.

La description des terrains rattachés à la ferme témoigne d'un domaine agricole de polyculture (terres labourables, prés, vignes, chènevières), principalement organisé d'un seul tenant autour des bâtiments d'exploitation. Quelques autres disjointes complètent ce foncier : labours à Baratelle, pré à La Pallu, vignes à la Longeagne. Cette situation est comparable à celle donnée deux siècles plus tard dans le cadastre de 1839 (voir chapitre dédié).

Le locataire ou rentier doit entretenir « en bon père de famille » le cheptel installé dans la ferme. Il s'agit notamment de deux paires de bœufs valant 44 écus ; d'un troupeau d'une soixantaine de brebis désigné comme « deux trenteniers d'avers », principalement constitué de bêtes de 4 ou 5 ans, de 8 « fèdes nouvelles » et de 7 « annonges males ou femelles » (agneaux) ; des pigeons installés dans le « collombyer ». En outre il est également fait mention de 22 ruches, désignées comme « bruscs d'abeilles » installées dans le jardin situé sous le logis (on retrouve des ruches installées à cet emplacement en 1834, voir chapitre dédié).

On note que cette location concerne aussi une grange (« grangeage ») et un ensemble de terres agricoles situés au « Bois de Treux », à environ 1,5 kilomètres au nord-est de La Rose (Bois de Trou, actuelle commune de St-André-de-Rosans).

L'arrentement de ces deux domaines est entendu pour 4 ans, devant débuter à la Saint-Hilaire (13 janvier), pour un paiement annuel de 300 livres tournois et 10 charges de blé froment.

L'acquisition seigneuriale de 1643-1644

Si l'on ignore à quelle date Théodore Meyronne devient propriétaire de cette ferme, on sait que c'est le 08 août 1643 qu'il veut vendre le « logis appelé de la Roze » et ses « biens en desppandantz » à Pierre Laget (AD05 1 E 2013). Mais cette vente est empêchée par le seigneur de Rosans, François d'Ize, qui possède déjà la ferme de la Grande Coste (voir dossier IA05001613). Décidant d’exercer son droit de prélation, il fait assigner l'acquéreur devant le vibailly de Gap. Afin d'éviter un procès, les deux parties s'entendent pour faire faire une médiation par des avocats du Parlement de Grenoble. En décembre 1643, l'acte de compromis est prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier 1644 et c'est finalement le 14 février 1644 que le seigneur rachète le domaine à Pierre Laget (E. BEGOU., 2016).

C'est sans doute à cette époque, peut-être après cette transaction, que la partie nord du bâtiment du logis est surélevée, prolongeant d'autant l'étage de logis et ajoutant une baie à croisée sur la façade ouest (aujourd'hui remaniée et en partie rétrécie).

Le domaine dans le cadastre de 1699

Dans le cadastre par confronts de 1699 (AD05 3 E 6470), le domaine de « La Roze » fait partie des biens nobles affranchis en 1659 qui appartiennent à François d'Ize. Il regroupe alors maison, grange, écurie, basse-cour, pigeonnier, aire, jardin, terres, prés et friches, pour une imposition de 30 charges. Cette description n'est guère différente de celle de 1610.

Le domaine à limité à l'est par les terrains d'autres propriétaires et par « le ruisseau appelé La Chapelle et la riviere de Lydanne », au sud par le « ruisseau de Lydanne, chemin allant de St André à Verclause, terre du seigneur », à l'ouest par des terrains privés et au nord par la « terre du seigneur » et un pré appartenant à un autre propriétaire.

Le domaine au 18e siècle

Dans la suite des arentements du 17e siècle, le domaine et ses bâtiments d'exploitation sont régulièrement mis en location par le seigneur.

Jacques d'Ize, « chevallier seigneur dudit lieu », fait l'acquisition d'un « passage de l’eau » en avril 1768, auprès de Jean Hugues, « travailleur dudit Rozans ». Cette achat doit permettre de construire un canal d'irrigation pour « arroser les fonds dudit seigneur qui sont au dessous le dépendant du domaine de la Roze ». L'acte précise que le seigneur « sera permis de passer et repasser le long dud canal à l’avenir pour l’entretien d’yceluy » (AD05 1 E 5754, voir la transcription en annexe).

La construction de la grande dépendance ouest, qui face au bâtiment du logis de l'autre côté de la cour, ne paraît pas antérieure à la fin du 18e siècle. Sa maçonnerie emploie de nombreux tessons de tuile creuse, laissant penser que sa construction est peut-être contemporaine de la démolition d'une toiture proche (surbaissement du bâtiment du logis ?). On note qu'une maçonnerie similaire est visible sur l'extension orientale adossée au colombier (dépendance nord).

L'inventaire du domaine en 1809

Suite au décès de Jacques Aumage, propriétaire du domaine de La Rose, un inventaire de ses biens est mené le 26 septembre 1809 (AD05 1 E 5770, voir la transcription en annexe). On apprend grâce à ce document que c'est le 7 novembre 1799 (16 Brumaire de l'An VIII) qu'il avait acquit le domaine auprès de Paul Motte, celui-ci l'ayant lui-même acheté en 1798 à Claude-Arthus d'Yze, dernier seigneur de Rosans.

Comme tous les inventaires après décès, cet acte s'attache avant tout à la description et à l'estimation des objets et des meubles qui se trouvent dans les bâtiments. Se faisant, il localise et désigne généralement les pièces, ce qui permet d'avoir une idée de l'organisation du bâtiment au début du 19e siècle.

Rez-de-chaussée, partie sud-ouest : cuisine

Cette pièce, qui sert autant de cuisine que de pièce à vivre, regroupe deux pétrins en noyer et une horloge « avec sa caisse et la niche en bois blanc ». On y trouve également divers objets. Certains sont destinés aux préparations culinaires (tamis à farine, divers récipients pour cuire ou conserver les aliments, etc.) et aux repas (assiettes et plats en terre cuite, bouteilles et verres, couverts en étain ou en fer... D'autres concernent le nécessaire pour faire fonctionner la cheminée, dans laquelle s'ouvre la bouche du four à pain : broche, pelle, pincette, chenets et crémaillère, « une porte de fer pour le four à cuire le pain ». Mais d'autres outils, sans rapport avec la cuisine, y sont également entreposés : haches, pioches, marteau à ferrer, marteau à aiguiser les faux, faux et faucilles, filets de transports, « poches en filet pour faire manger les mulets en route »...

Rez-de-chaussée, partie sud-est : cellier

Attestant de la fonction de cuvage vinaire de cette pièce, elle accueille une « cuve en bois de chêne avec quatre cercles en fer » servant à la fermentation de la vendange. Cette grande cuve est accompagnée de cinq tonneaux cerclés de fer (trois de 600 l. et deux de 400 l.), plus un sixième « hors de service n’ayant qu’un fond avec trois cercles en bois », deux « barriques » cerclées en bois et quatre « bennes » ou caisses à vendanger.

Rez-de-chaussée, partie nord : étable

Cette longue pièce voûtée, mentionnée dans les actes de la fin des années 1810 comme étant l'étable des Bœufs, n'est pas décrite dans cet inventaire.

Etage, partie sud : chambre dite « chambre dite de Monsieur »

Occupant la partie sud-est de l'étage, cette pièce est meublée d'un lit en noyer, de huit chaises en noyer et une autre garnie de paille. On y trouve également une armoire appelée « garde robbe », en noyer avec « deux portes et un tiroir », où sont entreposées les archives du propriétaires, et une « cledence à deux portes bois blanc sans serure ». Y sont notamment rangés ses vêtements, mais aussi des couvertures et tissus, ainsi qu'une « ancienne mesure bois noyer sous la dénomination d’émine » pour évaluer les quantité de grains. Enfin, un étagère supporte des nappes et des serviettes.

Etage, partie nord-ouest : chambre dite « grande salle »

Cette pièce est occupée par quatre lits, trois en noyer et un mûrier (« meurier »).

Etage, partie nord-est : « greniers » à grains

La porte de la « chambre dite des greniers » s'ouvre dans une des côtés de la « grande salle ». Cette pièce, qui semble assez vaste, est occupée par « deux longues tables bois blanc » et trois bancs. On y trouve également divers outils et instruments nécessaires au traitement et à la conservation des céréales : « douze sacs à transporter les grains », cinq cribles, « un van à vanner le bled », une mesure à grains appelée « demi émine, en bois noyer ». On note également la présence d'une « entre maîe », filet à trois rangs de mailles, sans doute destiné au transport du foin. Cette pièce sert aussi de lieu pour conservation de l'huile de noix, contenue dans des jarres en terre cuite glaçurée désignées comme « trois urnes en tere cuite, l’une grande, la seconde médiocre, et la troisième plus petite (...) dans l’une desquelles se trouve cinq kilogramme huille de noye ».

Enfin, diverses productions agricoles sont stockées. Ainsi 3 500 kg de blé froment, « lequel bled est destiné à la subsistance des héritiers et pour faire les travaux des biens immobiliers appartenant à l’hoirie et l’exédant être vendu », 400 kg d'avoine « destinée à la nourriture des bestiaux », 200 kg de « garouses [lentilles ou pois chiches] destinés à la noriture des pigeons », 80 kg de fèves et 1,5 kg de fil de chanvre.

Etage de comble : « galletas »

Constitué de deux pièces, cet espace sous le toit, qui peut servir de séchoir, permet aussi d'entreposer divers objets en plus ou moins bon état. On y trouve notamment un bât et un collier pour les labours, un « fillet en corde pour parquer un troupeau d’avérage », « le berceau d’un enfant, de bois noyer », des draps et couverture...

Dépendance agricole, rez-de-chaussée : « écuries »

Située sous les « greniers à foin », cette pièce regroupe le bétail et la plupart des instruments agricoles : socs, couteaux et nécessaires aux charrues, On note également la présence d'outils de menuisier, banc spécifique, vilebrequins, etc., utiles pour l'entretien courant du matériel en bois. Les « deux echeles pour monter aux greniers à foin, l’une à sept échelons et l’autre douze » sont aussi stockées là.

La seul véhicule à roue mentionné est un « tombereau pour le charroi des terres et fumier avec deux roues d’un mètre de diamètre, son essieu en bois traversé d’une barre de fer et sa caisse bois blanc ». Pour le reste des équipements animaux, il s'agit de harnais, jougs, « barde » (selle de mule ou d'âne) et collier de labourage.

Quant au bétail, il se compose de « trois bœufs en assés bon état » – un quatrième vient d'être vendu –, un « mulet de poil roux » un troupeau ovin de « cinquante huit bêtes avérages », « deux cochons de may, appelés mayons, l’un en mauvais état », un truie et sa portée de huit petits cochons, dix poules et un coq, « huit poules d’Inde et deux coqs d’Inde ». On note également la présence d'« une chanal pour faire manger le sel aux troupeaux ».

Dépendance agricole, étage : « greniers à foin »

Situé au-dessus des mangeoires, ce qui facilite leur remplissage, le grand fenil ouvre de plain-pied sur l'aire à battre, qui est surélevée de la cour. En cette fin de mois de septembre 1809, il est rempli de 3,5 tonnes foin, « excédant la quantité nécessaire à la subsistance et nourriture du gros et menu bétail, destinés à l’exploitation des immeubles ». On y trouve aussi « trois fourches, deux en bois noyer et l’autre bois roux, quatre petites fourches pour venter les grains et trois rateaux ».

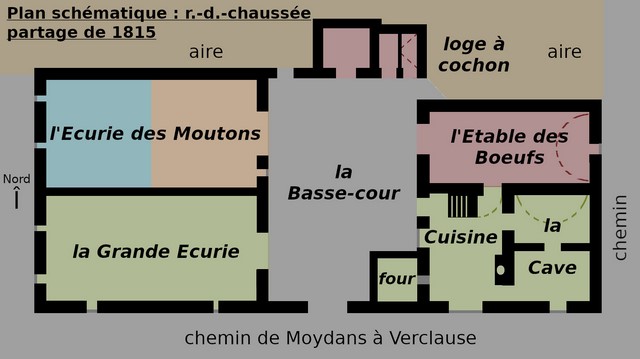

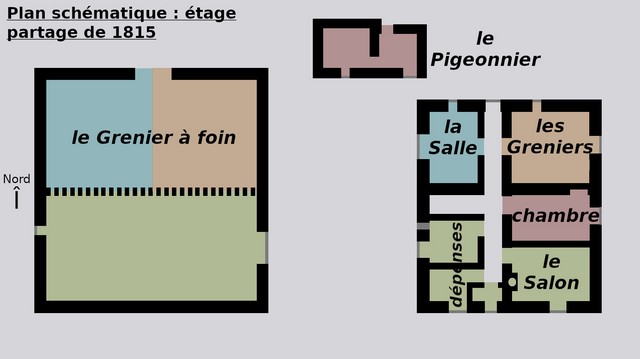

Le partage du domaine en 1815

Suite au décès de Jacques Aumage, le partage du domaine est fait le 20 mai 1815, entre sa veuve, Marie-Anne, et ses trois fils, Pierre-Paul, Jullien et Jean-Baptiste (AD05 1 E 5775, voir la transcription en annexe). Le domaine agricole est divisé entre eux : Pierre-Paul, très certainement l'aîné, reçoit la plus grosse part (généralement la moitié des terres) et le reste est partagé en tiers pour les trois autres.

Les bâtiments sont aussi partagés et, là encore, Pierre-Paul est le mieux servi, recevant la moitié sud du bâtiment du logis (rez-de-chaussée et étage), de la dépendance disjointe et de la cour. Les deux autres fils se partagent la moitié nord de la dépendance agricole et reçoivent chacun une chambre située dans la partie nord du bâtiment du logis. Quant à la mère, elle conserve l'usage d'une chambre située au milieu de l'étage – qui reviendra à l'aîné après son décès – ainsi que le bâtiment du pigeonnier et des étables à cochons.

Cependant, la configuration du bâtiment du logis impose que les accès existants soient copartagés. Afin de régler ce problème, l'acte précise que deux nouvelles portes devront être percées dans le mur nord, desservies par des escaliers extérieurs, pour donner un accès indépendant aux chambres nord-est et nord-ouest de l'étage. De même, un escalier extérieur devra être édifié le long de la façade est, pour donner accès à la chambre de la mère. Ces aménagements correspondent à certaines d'ouvertures murées et arrachements aujourd'hui visibles sur les élévation nord et est. A l'occasion de ce partage, on apprend le nom donné à certaines pièces (voir les plans de répartition de ce partage).

Ainsi, au rez-de-chaussée du bâtiment du logis, la « cuisine » occupe l'angle sud-ouest, la « cave » l'angle sud-est, et la grande pièce voûtée au nord est dite « l’écurie voûtée appelée Etable des Bœufs ». A l'étage, la grande chambre qui occupe l'angle sud-est est désignées comme un « appartement appelé le Sallon » (= « la chambre de Monsieur » en 1809) et les petites pièces adjacentes sont indiquées comme « dépense ». La chambre nord-ouest de cet étage est dénommée « la Salle » – elle était déjà appelée la « grande salle » en 1809 – alors que la pièce nord-est est décrite comme « l’appartement appelé des greniers ».

Dans la grande dépendance agricole, la travée sud du rez-de-chaussée est dite « l'écurie appelée la Grande » et la travée nord, « l’écurie appelée des moutons ». L'étage est occupé par le « grenier à foin ». Enfin, la petite dépendance nord correspond au « baptiment appelé le Pigeonnier », contigu de celui « appelé loge à cochon ».

Par ailleurs, la cour dite « basse-cour » et l'aire à battre sont également divisées. Mais chacun a le droit de passer sur la partie de basse-cour appartenant aux autres, « sans que cela empêche les propriétaires respectifs de jeter leurs litière et fumier sur la portion qui leur est échue ». De même, « les parties se donnent encore réciproquement passage sur les régailles que chacun d’eux y possède ».

Les ventes de 1817 et 1819

Assez rapidement après ce partage, les héritiers, hormis Pierre-Paul Aumage, revendent manifestement leur part à d'autres personnes (AD05 1 E 8118, voir les transcriptions en annexe).

Ainsi, en août et septembre 1817, un dénommé Jean-Joseph Tourniaire vend les parties de bâtiments qui correspondent aux parts revenues en 1815 à Marie-Anne et Jean-Baptiste Aumage – il les a acquis de la femme Leydier, du Poët Sigillat. Il s'agit d'« une écurie voûtée appelé étable à bœuf », de « la chambre et le galetas au dessus » ainsi que d'« un baptiment servant de pigeonnier et celui contigu appelé loge à cochon ». La partie orientale de l'étable, ainsi que la chambre et le galetas qui se trouvent au-dessus sont vendus à Jean-Louis Chabal, agriculteur à Rosans. Celui-ci devra percer un porte côté est pour permettre l'accès à l'étable : il s'agit probablement de l'ouverture murée que l'on observe aujourd'hui au premier niveau de la façade est, côté nord. La partie ouest de l'étable voûtée, ainsi que le bâtiment du pigeonnier et des étables à cochon devient la propriété de François-Régis Fabre, percepteur du canton de Rosans, qui, d'après l'acte, possède déjà la part revenue à Julien Aumage lors du partage de 1815.

Deux ans plus tard, en septembre 1819 (AD05 1 E 8119, voir transcription en annexe), Jean-Louis Chabal revend à François-Régis Fabre « une chambre, le galetas au dessus d’icelle et l’écurie attenante », ainsi que « le droit de fouler les grains sur l’haire ». Dès lors, le bâtiment du logis demeure divisé entre seulement deux propriétaires : Pierre-Paul Aumage pour la moitié sud, le percepteur François-Régis Fabre pour la moitié nord.

Un réaménagement en 1832 ?

Au premier niveau de la façade ouest du bâtiment du logis, la date 1832 est gravée sur le linteau de la fenêtre sud. Il est possible que cette date corresponde à un réaménagement du bâtiment, mais l'encadrement de cette baie étant très remanié, ce linteau est peut-être un réemploi. Cette date pourrait peut-être indiquer l'année du rachat du domaine par la famille Sarlin – indiquée comme propriétaire dès 1834 (voir chapitre suivant).

Quant à Pierre-Paul Aumage, on sait qu'en 1839, il est propriétaire de vastes terrains sur lesquels sera construite la ferme de Chameyer à partir des années 1850 (voir dossier IA05001627).

Le bail à ferme de 1834

En août 1834, le « domaine rural appelé la Rose » appartient à Suzanne-Marguerite Sarlin et Louis-Joseph-Antoine-Toussaint Sarlin, « son frère, prêtre demeurant à Rozans ». Jean-Victor Brusset, époux de Suzanne et « percepteur des contributions directes demeurant à Curnier », conclu un bail à ferme de six ans avec Joseph Cornillac, « cultivateur demeurant dans le canton du Péage, près de Valence (Drôme) » (AD05 1 E 8127, voir la transcription en annexe).

Cet acte, qui stipule les usages permis au locataire, liste également le matériel et le cheptel présents au domaine. Ainsi, si Joseph Cornillac est tenu « d’habiter avec sa famille dans les bâtiments de la ferme », il ne peut pas utiliser la partie sud du bâtiment du logis, où se trouvent « les appartements dits de maître consistant en une cuisine et aux pièces ou chambres au dessus » qui sont réservés à l'usage des propriétaires. Il n'a pas non plus le droit d'utiliser le « jardin qui existe au dessous du réservoir, et les ruches ». Il faut souligner ici une remarquable permanence dans l'utilisation des lieux sur plus de trois siècles, puisque des ruches étaient déjà signalées en contrebas de ce jardin en 1610 (voir chapitre dédié).

Outre les réparations et usages courants pour « exploiter ledit domaine en bon père de famille », le locataire doit « prendre à gages un domestique mâle » nécessaire pour le seconder dans les travaux agricoles, « curer, nettoyer et entretenir en bon état les fossés, béals, béalières et acqueducs existant sur les biens, ainsi que les rigoles et sangsues dans les prairies ». Il doit aussi « entretenir les hayes vives et artificielles », « écheniller et soigner les arbres plantés » et les tailler « aux époques d’usage », et aussi « soigner particulièrement, tailler et arranger les mûriers, au moins tous les deux ans ».

Le cheptel se compose d'une paire de bœufs, un cheval et trente ovins. Parmi les objets et outils inventoriés, on relève une charrue avec son équipement, des instruments aratoires (« pioches dites béchards », « bêches dites liquets », « pic dit picaro »), ceux nécessaires aux autres travaux agricoles (fourches, faux, haches, pelles, brouette, etc.) et à l'utilisation des animaux de travail (charrette et « tombereau sans roue », bâts, selles, etc.). On note également la présence d'une « longue échelle de bois » et de « paniers d’osier dits enserres » – cette échelle, sans doute de forme triangulaire, servait probablement pour la cueillette des fruites et/ou des fleurs de tilleul. Le matériel spécifique pour la viti-vinculture comprend notamment « un tonneau tout neuf, relié de quatre cercles de fer » et « deux bênes pour la vendange ». Sont aussi présents les instruments utiles pour le four à pain (pelle, écouvillon, porte en fer). Enfin, quelques meubles sont listés – « un pétrin ou may », une armoire avec son vaisselier, six chaises – ainsi qu'une « grande marmite de fonte de la capacité d’une bêne ordinaire » avec sa crémaillère.

Le bail est conclu « à moitié fruit », les récoltes et produits de l'exploitation étant partagés en deux entre le propriétaire et le locataire. Ce dernier à l'usage de la volaille, en échange de « six paires de poulets et deux cents œufs » et « moyennant aussi six kilogrammes et demi de fromage (...) tout le laitage lui appartiendra ».

Le bail à ferme de 1835

La location avec Joseph Cornillac ayant peut-être été infructueuse, un nouveau bail à ferme est réalisé dès février 1835 avec Jean-François Biscarat, « natif de Séguret et demeurant à Valréas » (AD05 1 E 8128, voir la transcription en annexe).

Les termes de la location rappellent que, dans le bâtiment du logis, les « appartements dits de maître, consistant en une cuisine et aux pièces ou chambres au dessus » sont réservés au propriétaire, « sauf pour les vers à soie ».

Comme en 1834, le locataire est tenu aux mêmes travaux nécessaires à la bonne marche du domaine, il doit également « faire tous les ans aux endroits qui lui seront indiqués par le bailleur, douze trois de trois mètres carrés, sur un et demi de profondeur pour recevoir des arbres dont ce dernier lui fournira les sujets ». La liste des outils, instruments et meubles ne diffère guère de la précédente. Il est précisé que le « tonneau tout neuf, relié de quatre cercles de fer » est « de la capacité environ d’un hectolitre (soit deux charges mesure ancienne) ».

Contrairement au précédent bail, dont la location était prévue en nature, celui-ci est conclu pour la rente annuelle de 900 francs. Le propriétaire se réserve le droit d'installer son cheval dans l'écurie de la ferme et d'emprunter celui du domaine « pour les quelques voyages qu’il peut avoir à faire », de se servir en « légumes, tels que choux, pommes de terre que comporte un ménage ou trois personnes », de prendre dans les vignes « cinq charges de vendange, cela tous les ans » et une partie « du fruit des arbres fruitiers, néanmoins sans abus ».

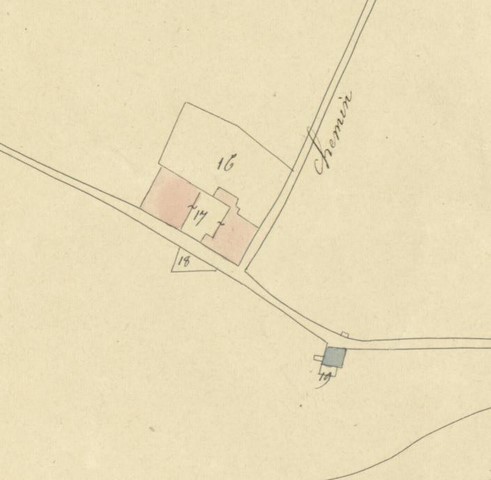

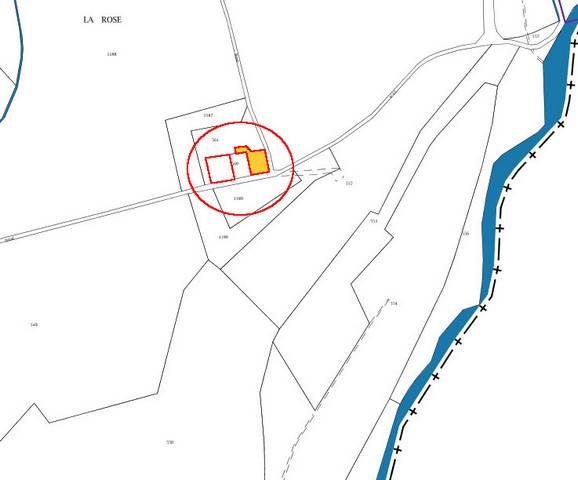

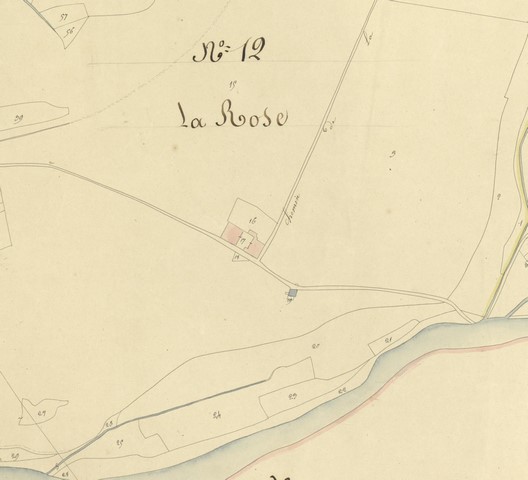

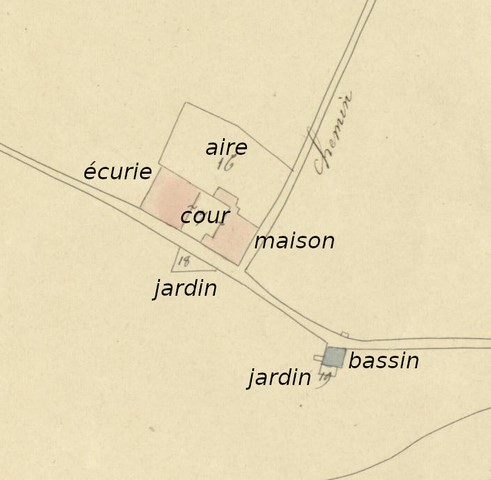

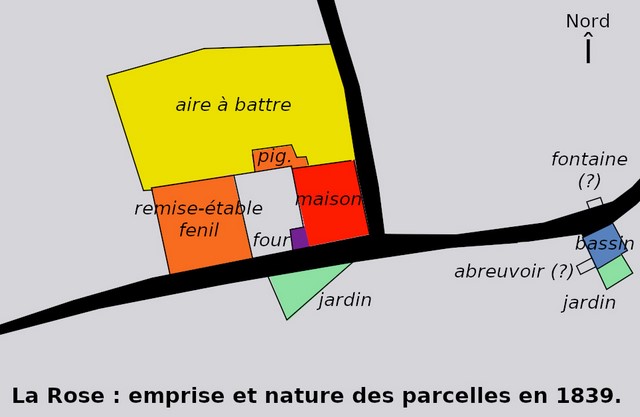

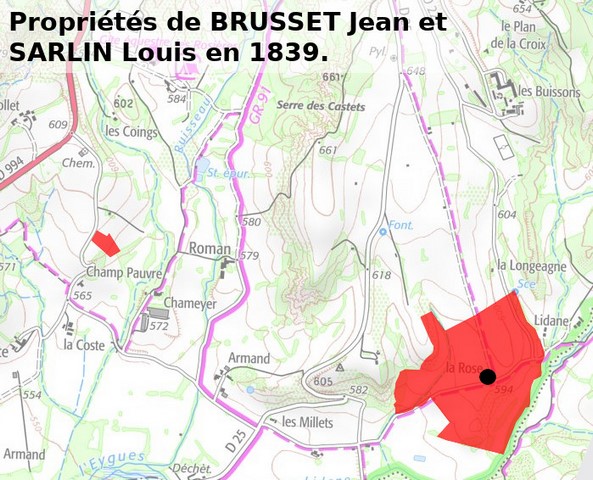

Le domaine dans le cadastre de 1839

Dans le cadastre de 1839 (AD05 3 P 1239, 1240), la propriété du domaine est partagée à égalité entre Jean-Victor Brusset, percepteur à Curnier, et Louis-Joseph-Antoine-Toussaint Sarlin, demeurant à Rosans. Chacun possède également une maison au bourg de Rosans (pour la maison de Brusset, voir les dossiers IA05001534 et IA05001535).

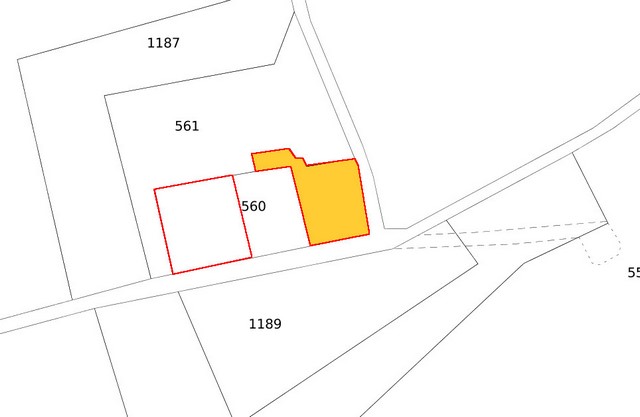

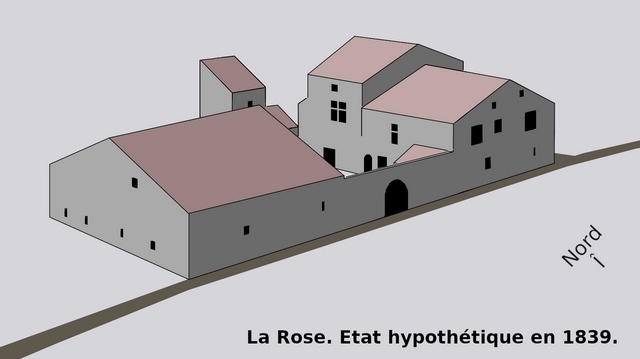

Les bâtiments sont regroupés dans une unique parcelle (1839 E12 17) et leur emprise au sol est identique l'actuelle – à l'exception du four à pain adossé à l'angle sud-ouest du bâtiment du logis et aujourd'hui disparu. Une autre petite construction, également disparue bien que toujours dessinée sur le cadastre actuel, liait l'angle nord-ouest du bâtiment du logis et l'angle sud-est du bâtiment du pigeonnier.

La parcelle bâtie, d'une superficie de 385 m², est désignée comme « maison, sol, écurie, cour ». La maison comporte 8 ouvertures imposables et est inscrit dans la 4e classe fiscale (sur 8). Elle est accompagnée au nord d'une aire à battre (1839 E12 16, 575 m²) et au sud, de l'autre côté du chemin, d'un jardin (1839 E12 18, 55 m²). A quelques dizaines de mètres à l'est, se trouve un autre jardin (1839 E12 19, 39 m²), installé au pied d'un bassin d'arrosage – celui-ci est dessiné mais non numéroté comme parcelle. On note également que le chemin qui mène vers le quartier de Lidanne passait légèrement plus bas qu'actuellement et bordait ce bassin d'arrosage.

Un grand domaine agricole est associé à la ferme, soit près de 11,5 hectares groupés presque d'un seul tenant autour des bâtiments. Les terres labourables sont largement dominantes (9,9 hectares, soit 87 % de l'ensemble) mais le domaine intègre également quelques parcelles de pré (0,9 hectares). Le reste étant occupé par des friches, marais, oseraie (saules), landes ou terres vaines. Une petite parcelle de vigne (205 m²) est intégrée dans ce vaste domaine. La seule parcelle disjointe est une autre vigne, éloignée au quartier de Champaure et bien plus vaste (8 205 m²).

Le fermage de 1841

En mars 1841, le chargement du fermage du domaine nous apprend que le fermier locataire est désormais Jacques Bernard, dit Maçonnet, cultivateur demeurant à Chauvac (AD05 1 E 5778, voir la transcription en annexe).

On retrouve dans la liste des outils et instruments présents dans la ferme la plupart de ceux cités en 1834 et 1835. L'inventaire ménager est un peu plus complet, comprenant, outre « une may ou pétrin bois de noyer » et l'armoire-vaisselier déjà mentionnées, « deux marmites assez grandes matière de gueuse [fonte], une un peu plus grande que l’autre » et des chenets pour la cheminée. S'il n'y a plus que cinq chaises, celles-ci sont complétées par trois bancs dont « deux soutiennent le lit existant dans l’alcôve au fond de la cuisine ». Le cellier accueille « deux tonneaux dont l’un, qui a quatre cercles de fer, peut contenir trois hectolitres de vin, et l’autre, qui est relié de trois cercles de fer, est de la capacité environ d’un hectolitre ».

Les différentes menuiseries de portes sont également listées, elles sont en médiocre état, y compris celle du logis, qui dispose néanmoins d'« une serrure et clef toute neuve ». La cour est fermée par deux portes, celle au nord « est mauvaise mais il y a une serrure », alors que le grand portail sud « est à deux battants, mauvais état, sans serrure ni clef ». La bouche du four à pain dispose d'une porte en tôle.

L'acte précise que chaque année, il se sème en moyenne sur le domaine « cent vingt trois décalitres de blé », « vingt deux décalitres de pommes de terre », « cinq décalitres de fèves et autant de pesarottes » – les pessarotes sont des légumineuses de type petits pois.

Evolution foncière du domaine au 19e siècle au début du 20e siècle

Entre 1858 et 1860, l'ensemble de la propriété passe à en indivis à Jean-Louis Seguin et Marguerite Alméras, la maison restant imposée dans la 4e classe fiscale. En 1874, elle devient la propriété de Antoine Durand (ou Auguste selon les enregistrements), avant d'arriver à Emile Durand en 1910, qui cède le domaine dès 1911 à Joseph Gabert. Tous ces propriétaires successifs sont réputés demeurer à La Rose.

La matrice cadastrale enregistre dans les années 1890-1900, sans date précise, une « réévaluation du bâti » qui porte le nombre d'ouvertures imposables à 7, contre 8 en 1839. On peut émettre l'hypothèse que cette diminution est faite à suite d'une réduction du bâtiment du logis, peut-être son rabaissement faisant disparaître l'étage de comble de la partie nord.

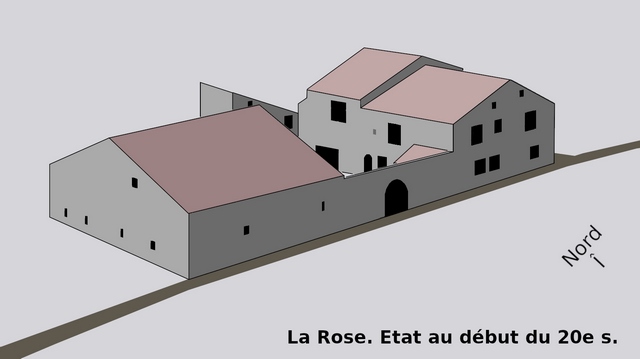

Enfin, suite à son abandon, la dépendance ouest est laissée en ruine – mais, malgré la disparition des éléments intérieurs, la disposition des lieux et des fonctions reste tout à fait compréhensible.

Description architecturale

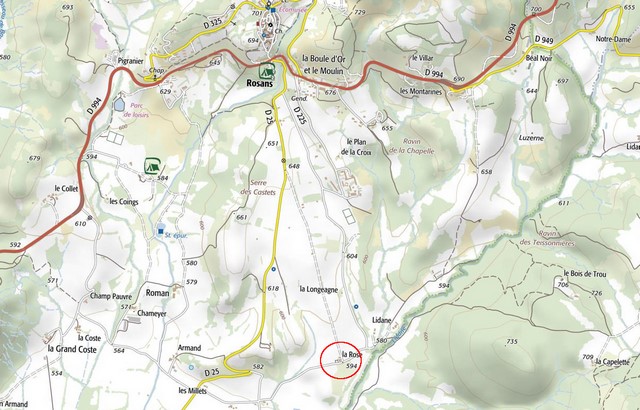

Cette ferme est isolée à approximativement 2 kilomètres au sud du bourg de Rosans, à une altitude d'environ 590 mètres, sur un terrain relativement plat dominant la dernière rupture de pente avant d'arriver au lit du Torrent de Lidane.

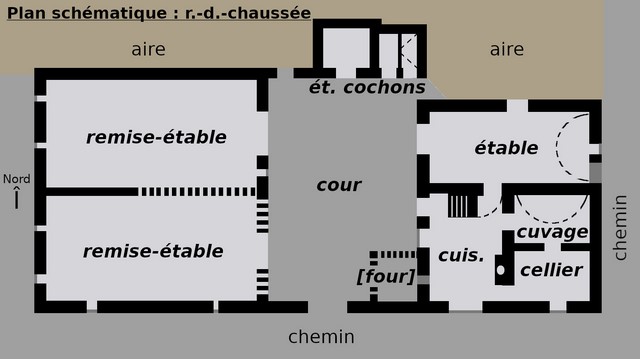

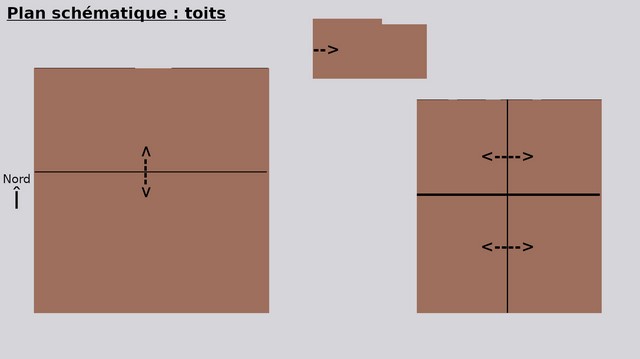

Organisée autour d'une cour fermée, elle comprend un bâtiment principal orienté nord-sud, où se trouve le logis associé à des fonctions agricoles ; une grande dépendance agricole orientée est-ouest, séparée du bâtiment principal par la cour ; une petite dépendance agricole, comprenant le pigeonnier, fermant le côté nord de la cour.

Bâtiment du logis : fonctions et aménagements intérieurs

De plan barlong orienté nord-sud, légèrement adossé au terrain et parallèle au sens de la faible pente, le bâtiment du logis comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble. Si le rez-de-chaussée paraît avoir été construit en une seule fois, la partie sud du premier étage est plus ancienne que la partie nord, qui lui a été accolée comme le montre l'ancienne chaîne d'angle visible sur les façades est et ouest. Quand à l'étage de comble, il est probable qu'il ait été rabaissé sur sa partie nord.

Rez-de-chaussée

La partie sud-ouest du rez-de-chaussée est occupée par une grande pièce de logis, accessible par une porte piétonne côté ouest (voir description plus loin) et éclairée par deux baies, une côté ouest et l'autre – repercée et élargie – côté sud. Sur le mur ouest, une ouverture murée correspond probablement à la bouche du four à pain mentionné dans l'acte notarié de 1610. Cette pièce est couverte par un faux-plafond fixé sur de fortes solives.

Sur le mur oriental, deux portes donnent accès à la partie sud-est. Couverte par une voûte en berceau plein-cintre et séparée en deux par un mur maçonné, il s'agit de l'ancien cellier-cuvage où se trouvaient en 1610 la cuve de vinification, les tonneaux et la pierre à huile. Sa fonction de cellier demeure attestée dans les actes notariés de la première moitié du 19e siècle.

Face à la porte, un escalier droit, maçonné sur une demi-voûte, donne accès à l'étage. Sous cette demi-voûte, une porte donne accès à la partie nord – c'est manifestement là que se trouvait la « galyniere » (poulailler) décrite en 1610.

La partie nord correspond à une ancienne étable, désignée comme « l’écurie voûtée appelée Etable des Bœufs » en 1815 ou simplement « l'écurie dite des boeufs » en 1841). Cette très grande pièce est couverte par une voûte en berceau plein-cintre. Son accès originel se faisait depuis la cour par une porte – aujourd'hui élargie – et, au cours du 19e siècle, deux autres portes ont été percées, au nord et à l'est – cette dernière murée depuis.

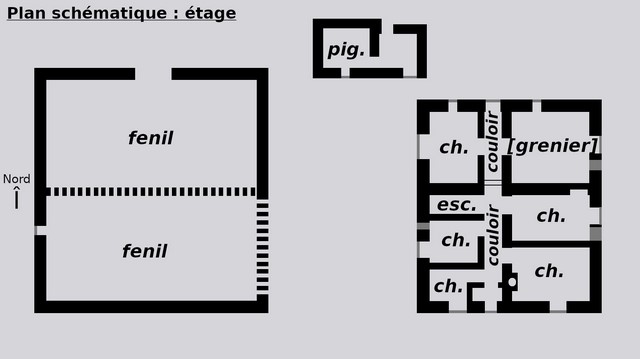

Premier étage

L'escalier venant du rez-de-chaussée débouche sur un couloir perpendiculaire qui distribue l'ensemble de cet étage. On observe un décalage du sol de la partie nord, plus haut de quelques marches – celles-ci sont réalisées en grandes et épaisses dalles de grès.

Cet étage est occupé par six chambres, chacune éclairée par une fenêtre. La chambre sud-est (appelée « la chambre de Monsieur » en 1809 et « le Sallon » en 1815) conserve un sol en dalles de grès rectangulaires ; une cheminée est installée contre son mur ouest, utilisant le même conduit que celle du rez-de-chaussée. Dans la chambre centre-est, un placard-niche aménagé dans le mur nord est équipé de deux vantaux moulurés – probablement une façade d'armoire remployée. La chambre nord-est (désignée comme « la chambre des greniers » en 1809, puis « l’appartement appelé des greniers » en 1815) dispose d'une porte d'accès avec un encadrement en pierre de taille de grès dont les piédroits en quart-de-rond sont à congés en bec et le linteau est chanfreiné. Enfin, dans la chambre nord-ouest (appelée la « grande salle » en 1809 et « la Salle » en 1815), la fenêtre est une baie à croisée dont les jambages de l'embrasure sont en pierre de taille de grès (voir description plus loin).

Etage de comble

Desservi par une échelle de meunier, il accueillait le séchoir. La partie nord et la partie sud sont séparées par le mur pignon antérieur à la surélévation de la partie nord. La partie sud est divisée en deux moitiés – est et ouest – par un autre mur maçonné, adossé après coup à cet ancien pignon, qui suit la ligne de faîtage du toit.

Bâtiment du logis : matériaux et mise en œuvre

Maçonnerie

Le bâtiment est construit en maçonnerie de moellons calcaires et de grès, complétés par quelques galets et rares blocs de tuf. A la base de la façade est, sur la partie sud, on observe trois ou quatre assises très régulières, montées avec un mortier de terre très maigre en chaux ; il pourrait s'agir des restes d'une construction préalable au bâtiment actuel. Les chaînes d'angles sont en grands moellons équarris et harpés et les élévations conservent par endroits un enduit rustique, sinon à pierres vues.

Si plusieurs ouvertures ont été repercées au cours du 20e siècle, les encadrements anciens conservés sont en pierre de taille de grès ou calcaire (porte du logis et ancienne baie à croisée, voir descriptions ci-après). Sur la façade orientale, on observe plusieurs ouvertures murées (portes au premier et deuxième niveaux, petite baie au deuxième niveau) qui correspondent à un état antérieur du bâtiment, probablement celui de 1598. Au deuxième niveau de la façade occidentale, un petit jour remploi deux éléments en pierre de taille de grès, vestiges d'une traverse chanfreinée ayant appartenu à une baie à croisée ou demi-croisée : il s'agit peut-être de la fenêtre de la grande salle de l'étage, telle que décrite en 1610.

Porte du logis (premier niveau de la façade ouest)

L'actuelle porte du logis montre un encadrement en pierre de taille calcaire, en arc plein-cintre mouluré d'un tore accompagné de réglets. La clef de cet encadrement est ornée d'un cartouche saillant dans lequel est sculptée en réserve une fleur à six pétales (rose ?), accompagnée d'une date (1598) et de deux inscriptions, également traitées en réserve : « ESP. R[EN]IER » et « DR » ; la position décalée de ces deux dernières lettres laissant penser qu'il s'agit d'un ajout postérieur (voir chapitre historique).

Si le tore conserve une finition layée, on observe que les autres parties ont été reprises avec une finition bouchardée et bordures ciselées. Les bases des piédroits devaient présenter un congé à la base du tore, mais cette partie est absente côté nord et est remplacée côté sud par un bloc datant du 19e siècle.

Un élément figurant une rose sculptée en bas relief est incrusté dans la maçonnerie au-dessus de cette porte. Il semble plus récent (seconde moitié 17e siècle ou plus probablement 18e siècle) que l'encadrement de la porte.

Fenêtre à croisée (second niveau de la façade ouest)

Il s'agit d'une grande baie à croisée sont les dimensions originelles invitent à penser que cette partie du bâtiment était initialement plus élevé et possédait vraisemblablement un étage supplémentaire. Son encadrement est en pierre de taille calcaire, avec une finition layée. L'appui à large débord mouluré est tout à fait similaire à d'autres appuis observés au bourg de Rosans – eux en grès – remontant à la première moitié du 17e siècle. Cet encadrement a été installé lors de la surélévation de la partie nord, très probablement réalisée après l'acquisition seigneuriale de 1644.

Seuls sont conservés en place l'appui et le piédroit sud. Sur ce dernier, le départ de la traverse horizontale est manquant. Le piédroit nord a été décalé d'une trentaine de centimètres vers l'intérieur de l'ouverture, réduisant sa largeur d'autant – le fantôme de sa position originelle reste visible dans la maçonnerie. La baie a également été légèrement diminuée en hauteur.

Les arêtes des pierres de taille, qui étaient originellement traitées en chanfrein, ont été retaillées pour y aménager une feuillure. L'actuel linteau en pierre de taille de grès est plus récent que le reste de l'encadrement. Une inscription est peinte sous la corniche de l'appui (« ALIX » ?).

Toit

Le toit à longs pans est soutenu par une charpente à pannes supportées par des chevrons dont l'extrémité supérieure repose sur le mur de refend de l'étage de comble. La couverture est en plaques ondulées de fibro-ciment recouvertes de tuiles creuses.

L'avant-toit et la saillie de rive sont réalisés par un rang de génoise ; le passage des angles est traité en éventail.

Dépendance nord – fonctions et aménagements intérieurs

Installé au nord de la cour et au pied de l'aire à battre, correspond au « baptiment appelé le Pigeonnier » cité en 1815, contigu de celui « appelé loge à cochon ». Orienté est-ouest, il comporte un rez-de-chaussée et un étage carré ; un étage de comble existait sans doute anciennement sur la partie ouest.

Intégré au mur de clôture de la cour, il a été construit en deux étapes : sa partie ouest est la plus ancienne et pourrait correspondre au « collombyer » mentionné en 1610. Ce premier bâtiment a manifestement été ajouté à l'extérieur du mur de la cour, comme le montrent le collage de la maçonnerie de la façade ouest, alors que la façade sud est ici régulière.

Il a ensuite été agrandi vers l'est par l'ajout d'une petite extension – là aussi en se servant probablement du mur de clôture comme base pour la façade sud. C'est sans doute à cette occasion que le bâtiment originel du colombier a été modifié pour suivre cette nouvelle orientation, comme le montre la destruction de certains boulins pour ancrer les nouvelles pannes de la charpente.

Rez-de-chaussée

La partie ouest du rez-de-chaussée était occupée par une étable à cochon accessible depuis la cour par une porte piétonne. La partie orientale est divisée par un mur maçonné peu épais en deux pièces indépendantes, chacune desservie par une porte piétonne, à usage polyvalent (resserre, poulailler, etc) ; dans la pièce ouest, la présence d'un conduit de cheminée laisse supposer que c'est là que ce trouvait la marmite pour faire la soupe des cochons. La pièce orientale est couverte par une demi-voûte d'arêtes, ce couvrement devant à l'origine se poursuivre.

Etage

Il est accessible côté nord par une porte haute desservie par quelques marches extérieurs, qui débouche dans le séchoir qui occupe la partie est. Celui-ci dispose d'une grande baie ouverte côté sud. Une porte piétonne donne accès à la partie ouest, entièrement occupée par le pigeonnier dont les murs nord et sud intègrent les boulins. Côté nord, ceux-ci sont construits en maçonnerie légère montée au mortier de gypse. Côté sud, il s'agit d'éléments en terre cuite insérés dans le parement du mur.

Dépendance nord : matériaux et mise en œuvre

Le bâtiment est construit en maçonnerie de petits moellons et galets calcaires et de grès, avec de nombreux tessons de tuile creuse visibles sur le second niveau de la façade sud (extension de l'étage). Les chaînes d'angles sont en moellons équarris et une partie des élévations conserve un enduit rustique.

Les encadrements des ouvertures font usage de matériaux variés. Ainsi, sur la façade sud, la porte de la pièce centrale remploi un encadrement de pierre de taille de grès surmonté d'un jour également en pierre de taille. Au second niveau de cette même façade, l'encadrement de la baie du séchoir fait appel à la brique pleine, avec un appui en briques sur chant ; le linteau droit est en bois. Les autres encadrements sont montés en moellons et éventuellement finis au mortier de gypse, avec un linteau droit en bois.

La porte de la pièce orientale est équipée d'un loquet en bois. La baie du pigeonnier dispose d'une grille d'envol en menuiserie percée de 6 trous, et d'une tablette d'envol réalisée en carreaux de terre cuite.

Le toit à un pan repose sur une charpente à pannes. La couverture est en tuiles creuses posées sur des chevrons taillés en quartons. L'avant-toit et la saillie de rive sont simplement réalisés par le débord des tuiles de couverture. La souche de la cheminée est constituée de deux sections de canalisation en terre cuite cannelées.

Dépendance ouest – fonctions et aménagements intérieurs

Ce grand bâtiment été bâti en une seule fois. Il est aujourd'hui ruiné, mais les élévations sont en partie conservées et la structure générale reste compréhensible. De plan à peu près carré et adossé à l'aire à battre sur son côté nord, il comprend un étage de soubassement et un rez-de-chaussée surélevé. Sur toute sa hauteur, deux parties – nord et sud – sont séparées par un mur de refend réalisé dès la construction.

Au niveau de l'étage de soubassement, chaque partie accueillait une remise-étable accessible par une porte charretière ouverte sur la cour et aérée par des jours en fente percés dans les murs sud et ouest. Dans la partie sud, une mangeoire était installée tout le long du mur sud, équipée de plusieurs anneaux d'attache scellés dans la maçonnerie. Cette partie est désignée comme « l'écurie appelée la Grande » en 1815, alors que la partie nord correspond à « l’écurie appelée des moutons ».

Le rez-de-chaussée surélevé, accessible de plain-pied depuis l'aire à battre grâce à une porte charretière ouverte dans le mur nord, accueillait un vaste fenil pouvant également servir de séchoir, aéré côté ouest par un jour.

Dépendance ouest – matériaux et mise en œuvre

Le bâtiment est construit en maçonnerie de petits moellons et galets calcaires et de grès, avec des assises régulières et de nombreux calages en tessons de tuile creuse. Les chaînes d'angles sont gros moellons équarris et les élévations ne sont pas enduites.

L'encadrement de la seule porte charretière restante, au premier niveau du pignon oriental, dispose de piédroits montés en moellons équarris (le piédroit sud a été ultérieurement arraché et rebâti pour obtenir une ouverture ébrasée) et d'un grand linteau droit en bois surmonté d'un arc de décharge en moellons clavés noyés dans la maçonnerie. On retrouve ce même dispositif à l'intérieur, au-dessus de l'arrière linteau. Les encadrements des jours d'aération sont fait de la même manière, mais le linteau est en pierre ; seul un jour du premier niveau de la façade sud possède un encadrement en pierre de taille de grès.

Le toit est à longs pans asymétriques, l'axe du toit étant décalé vers le nord par rapport à l'axe du mur de refend. La couverture, en tuiles creuses, était posée sur une charpente probablement à pannes sur chevrons. D'après la tradition orale, ces derniers étaient supportés par deux travées de piliers, en pierres de taille ou en maçonnerie. Les avant-toits et saillie de rive des pignons, conservés, sont réalisés par le simple débord des tuiles de couverture.

Cour

Limitée sur ses côtés est, nord et ouest par les bâtiments, la cour est fermée au sud et nord par un mur de clôture.

Côté sud, ce mur a été rabaissé, entraînant la disparition partielle du portail dont subsiste néanmoins une partie des piédroits en pierre de taille de grès. Ceux-ci conservent les trous d'une barre de fermeture en bois. Ce dispositif de verrouillage des vantaux du portail, manipulé depuis l'intérieur de la cour, s’escamotait dans l'épaisseur du mur occidental en coulissant dans un dégagement réalisé en pierres de taille de grès. Celles-ci sont, pour certaines, remployées dans le parement intérieur de ce mur.

Côté nord, le mur de clôture est implanté entre les dépendances nord et ouest. Il est percée d'une porte piétonne donnant accès à l'aire à battre. Son état actuel correspond à une reconstruction partielle, la porte originelle ayant été murée.

Le sol de cette cour est caladé en tapis, avec quelques lignes pavées de plus gros blocs. Un tilleul est planté en son centre.

Aire à battre

L'aire à battre est aménagée au nord de l'ensemble bâti. A son extrémité est, le long du chemin, deux dalles circulaires en béton sont bâties à fleur de sol. Ajoutées au cours du 20e siècle, elles servaient manifestement de socles à des silos à grains.

![Bâtiment du logis. Elévation ouest, premier niveau. Porte du logis : cartouche sculpté et date en réserve (1598) accompagnée de l'inscription « ESP. R[EN]IER », surmontée d'une sculpture de rose en bas relief.](/img/f990699a-7f16-401a-86ca-617b364c5c6c)