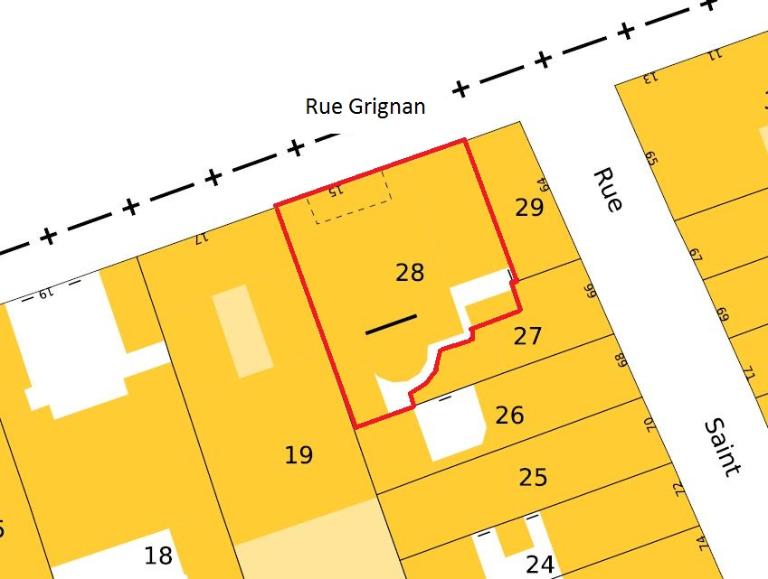

En 1803 le Premier consul reconnait l’établissement à Marseille d'une église consistoriale sous le vocable de Sainte-Marguerite-lès-Marseille. Le consistoire de l’Église réformée, qui est locataire depuis 1801 d'une ancienne salle de concert de la rue Venture, prend la décision en 1819 de faire construire son temple. Il adresse une première demande de subvention au préfet le 17 avril 1819. Trois parcelles d’un lotissement en bordure de la rue Grignan, sur les terrains de l’ancien hôtel Payan, sont acquises par le consistoire pour 57 600 F en octobre 1822. Le consistoire s’adresse alors directement à un entrepreneur-maçon, Blanchet, pour un programme comprenant un temple et une maison presbytérale, celle-ci rassemble une salle de réunion du consistoire, le logements du pasteur et du concierge, ainsi que des salles d’école gratuite. Les premières dispositions sont celles d’un bâtiment simple, sans péristyle, ni colonnade, la façade restant dans l’alignement des maisons (voir annexes 2 et 3). Ce projet repose sur les financements conjoints de la ville et de l’État, qui abondent les souscriptions et dons des fidèles. Un compte de 1826 précise les contributions respectives de la ville (30 000 F) de l’État (15 000 F) et de l’Église réformée de Marseille (64.872 F dont un legs de 2 872 F).

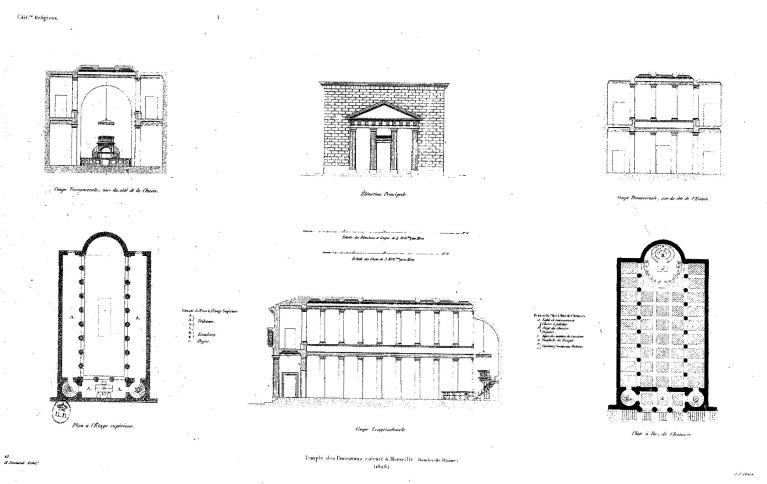

Consulté en mars 1823, le Conseil des bâtiments civils refuse le plan proposé comme n’ayant aucun caractère religieux, et appuie l’intervention de l'architecte Penchaud. Critique sur le projet de voûte à caissons, le Conseil recommande le plan basilical couvert d’un plafond porté par un double rang de galeries en hauteur, dont le prototype est le temple de Charenton-le-Pont édifié par Salomon de Brosse en 1623 et détruit en 1685. Pour la suite du chantier, le Conseil se substitue au consistoire dans les démarches avec l’administration municipale. Les travaux sont adjugés à l’entrepreneur Falques en novembre 1824. Le coût total du projet s’élève à 130 000 F (terrain : 57 600 F, construction : 69 300 F, architecte : 3 300 F), il en résulte un surcout, financé par un emprunt du consistoire jusqu’en 1840. Le temple de la rue Grignan est le premier édifice religieux non catholique édifié intramuros sous le régime concordataire des Articles organiques, ou loi du 18 Germinal an X (avril 1802). Il est inauguré par un culte le 9 octobre 1825.

En1868 d'importantes réparations sont entreprises, l'architecte Henri-Jacques Espérandieu construit un étage de tribunes supplémentaire. Ce projet porte le nombre de places de 850 à 1500. Un projet de nouvelle façade n’est pas réalisé. Vers 1880, la tribune de l'orgue est agrandie au-devant de l'instrument afin d'y placer la chorale. En 2011 un sondage des fondations est entrepris avant la réalisation d’un programme de restauration globale du bâtiment.

Description

Le temple protestant de la rue Grignan s'insère dans un contexte urbain dense sans renoncer à la monumentalité qui caractérise l'architecture publique. Bâtie en pierre calcaire d’Arles, la façade sur rue se compose d'un mur aveugle animé de bossages en table de grand appareil, couronné d’une corniche à modillons. Elle est centrée sur un portique a peine saillant, quatre colonnes cannelées d'ordre dorique sans base portent l’entablement et un fronton triangulaire au tympan nu. Ces références à l’antiquité grecque sont enrichies par une frise qui associe triglyphes, métopes et denticules, le décor des rampants alterne des motifs de gouttes et de losanges. Depuis la rue, la couverture en tuile est masquée par la corniche, démarquant fortement le temple des bâtiments mitoyens. A droite du portique, une croix Huguenote en fer forgé, suspendue à un porte-enseigne, signale la destination de l'édifice. Le porche, surélevé d'un soubassement en pierre froide de Cassis, délimite un parvis clos par des grilles reliant les fûts de colonnes. La porte principale est surmontée de l’inscription gravée : AU CHRIST RÉDEMPTEUR. Deux portes latérales symétriques donnent accès aux escaliers des tribunes. De conception néo-classique, cette façade se caractérise par la nudité de son décor. Ne bénéficiant ni du recul, ni d’une situation isolée, l'échelle monumentale de la façade et sa sévérité ornementale signalent cet édifice comme un élément majeur dans son environnement.

Dispositions de l'édifice

L'intérieur est organisé en une nef unique de plan basilical fermée par une abside et comprenant sept travées . Les murs latéraux sont aveugles, des jours étant percés à l’extrémité sud des tribunes. La principale source d’éclairage est la verrière ménagée dans l’axe de la nef au centre du plafond à caissons. Le vaisseau est bordé sur trois côtés d’un étage de tribunes porté par une colonnade dorique sur deux niveaux. L’ordre dorique intérieur repose sur des bases carrées, les fûts de colonnes et les pilastres étant dépourvus de cannelures. L'étage de tribunes a été doublé ultérieurement par l’adjonction d’une galerie inférieure qu’on a ancrée à mi-hauteur des colonnes. Les cages d’escalier qui conduisent aux tribunes s’inscrivent dans une ellipse. L’escalier en vis autour d’un jour est complété d’une rampe en fer forgé au décor de spirales.

Le plan du bâtiment répond à certaines contraintes de mitoyenneté qui concernent le tracé des parcelles et les hauteurs du bâtiment, mais s'adapte aussi aux exigences du culte protestant. L'abside imposée par la configuration du terrain ne correspond à aucune nécessité du culte, elle accueille cependant, dans un premier aménagement des lieux, la chaire pastorale. Disposition pratique, l’éclairage zénithal qui permet la lecture et le chant se charge aussi d’une dimension symbolique et théologique lorsqu’il est orienté sur l’assemblée des fidèles.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine culturel.