Chargée de mission inventaire du patrimoine culturel du Pays de Vence (06) depuis mars 2021.

- inventaire topographique

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de Vence

-

Commune

Coursegoules

-

Lieu-dit

Saint-Bernard

-

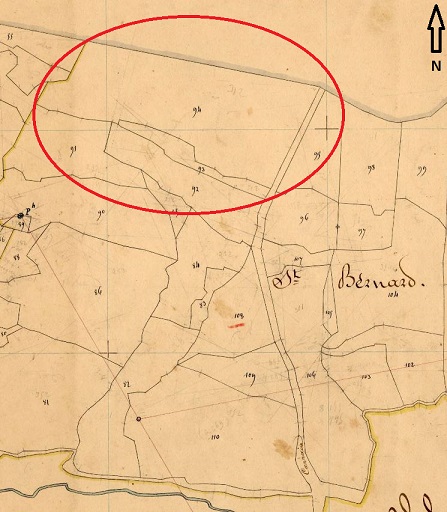

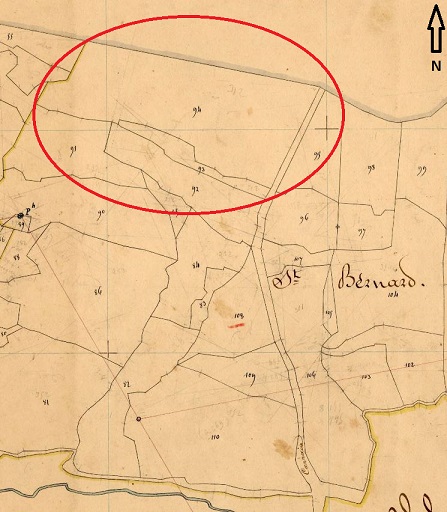

Cadastre

1841

G1

93 ; 94

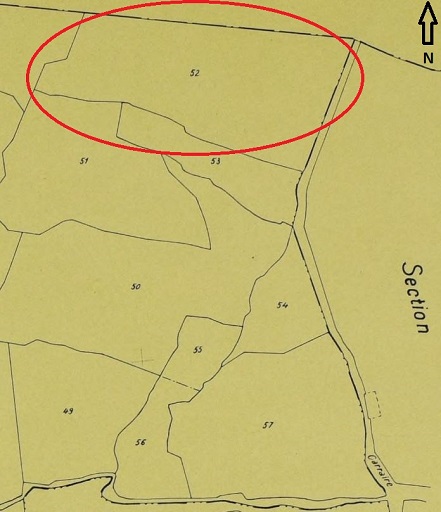

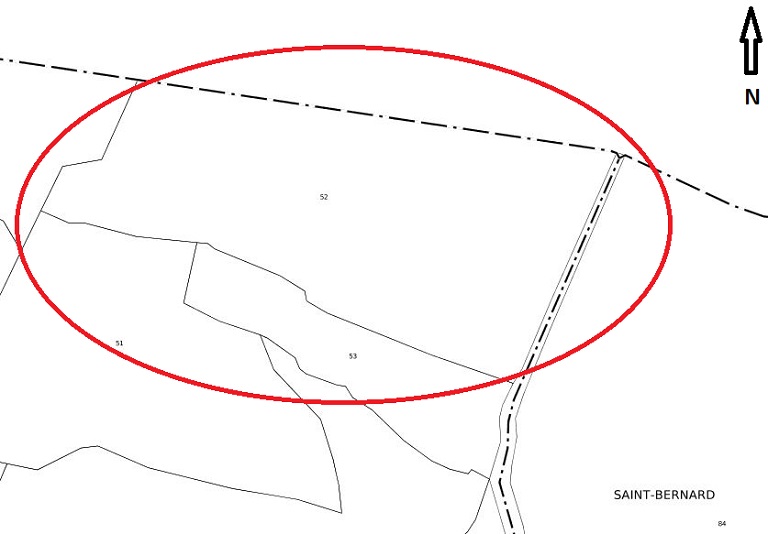

;

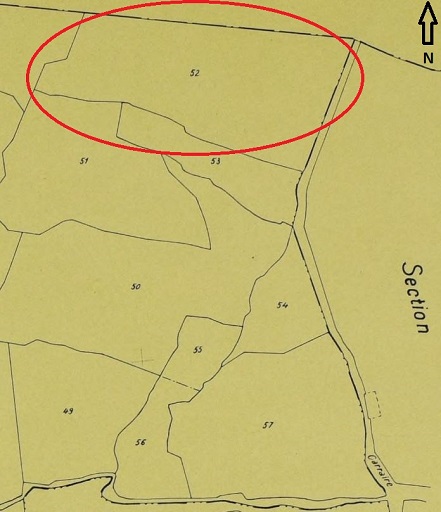

2023

G

52

-

Dénominationsensemble agricole

-

Appellationsensemble agropastoral de Saint-Bernard

-

Parties constituantes non étudiéesbergerie, enclos, cabane, terrasse agricole, aire à battre, citerne, jardin, abri troglodytique

I. Commentaire historique

Cet ensemble agropastoral présente plusieurs éléments bâtis entre le 19e siècle et le début du 20e siècle.

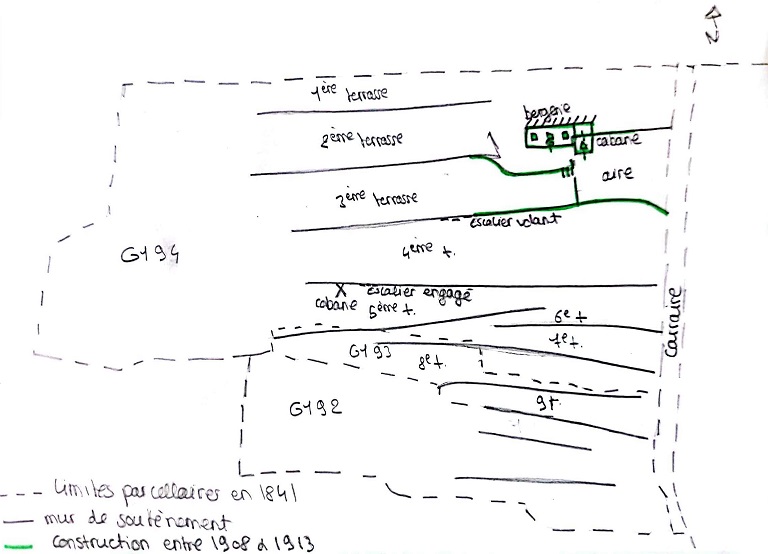

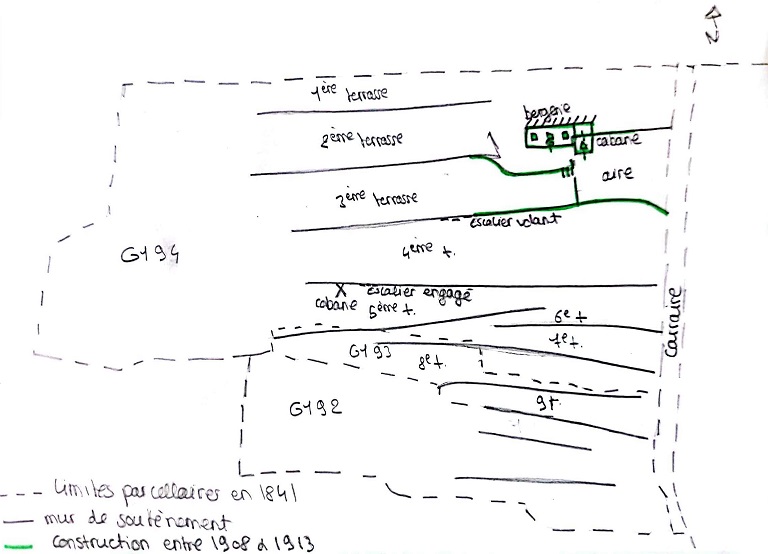

Sur le cadastre napoléonien levé en 1841, la partie basse, au sud, s’inscrit dans une petite parcelle de 1 560 mètres carrés (1841 G1 93) indiquée comme « labour ». Les murs de soutènement des terrasses agricoles qui y sont conservés semblent appartenir à une première phase d'aménagement, antérieure à ce cadastre. L’étude des matrices cadastrales montre que cet espace reste cultivé jusqu’en 1913, au-delà il est signalé comme "landes".

La parcelle située encore plus bas (1841 G1 92), également désignée comme "labour", a des murs de soutènement de facture similaire mais elle appartient à un propriétaire distinct. La partie haute (1841 G1 94), au nord et à l’ouest de la parcelle G1 93, apparaît dans le cadastre de 1841 comme une vaste « pâture » et s’étend sur 1 hectare et 6 941 mètres carrés. Ici, les murs de soutènement présentent plusieurs types de mise en œuvre signalant des phases de constructions distinctes, mais pas nécessairement très éloignées temporellement. Un abri de berger a peut-être été aménagé dès l'Epoque Moderne sous un ressaut rocheux. C'est lors de la construction des grands murs au 19e siècle qu'il a été intégré à l'ensemble agricole et est devenu un abri de cultivateur. Le cadastre napoléonien confirme la vocation agropastorale de ce quartier dès le début du 19e siècle.

Plus tard, au début du 20e siècle, un nouveau chantier débute par la reprise d’un certain nombre de murs selon un mode de construction plus soigné et monumental. En même temps ou peu après, un ensemble bâti à vocation agropastorale est édifié au nord-est de la parcelle. Il comprend une bergerie accompagnée d’un enclos-cour, une cabane, une citerne, une aire de battage et un jardin. Les matrices cadastrales précisent cette datation : en 1908, ce terrain (toujours à usage de pâturage extensif et avec la même superficie qu’en 1841) est transféré en indivision à Paul et Pierre-Antoine Bonnet, frères à Coursegoules. En 1913, au moment de la révision des matrices cadastrales, cette parcelle leur appartient encore, mais la superficie des landes est réduite à 1 hectare et 6 290 mètres carrés. Les 650 mètres carrés restant sont indiqués comme « sol et dépendances » attestant de la construction de cet ensemble bâti entre 1908 et 1913.

Certains éléments architecturaux confirment cette datation, notamment la finition simplement épannelée des pierres de taille, et l'usage de la tuile plate mécanique comme matériau de couverture originel. On sait par ailleurs que dans d'autres communes la tuile plate mécanique est utilisée depuis les années 1890 (voir le dossier sur le fournil à La Gaude : IA06004214). L'envergure des deux tilleuls qui ombragent l'enclos-cour est cohérente avec leur plantation il y a un peu plus d'un siècle. Il n'est pas impossible que cet ensemble ait été complété par des ruchers installés à proximité, expliquant ainsi la présence de ces tilleuls.

Sur le plan cadastral rénové en 1935, ces aménagements n’apparaissent pas. Ils sont peut-être déjà abandonnés. Leur usage très court dans le temps les a figés dans leur état initial. Seules les matériaux de toiture (bois de charpente, tuiles) ont été retirées et probablement recyclées ailleurs, comme cela s'observe pour la plupart des bâtiments abandonnés sur le territoire.

Cet ensemble est desservi par un chemin longeant toute la bordure orientale du terrain, indiqué comme « carraire » sur le cadastre napoléonien, puis sur le cadastre rénové en 1935.

La mémoire locale conserve le souvenir d’un habitant dénommé monsieur "France", ayant consacré une partie de sa vie à la construction de cet ensemble remarquable, mais cette histoire n'est pas confirmée par les documents cadastraux.

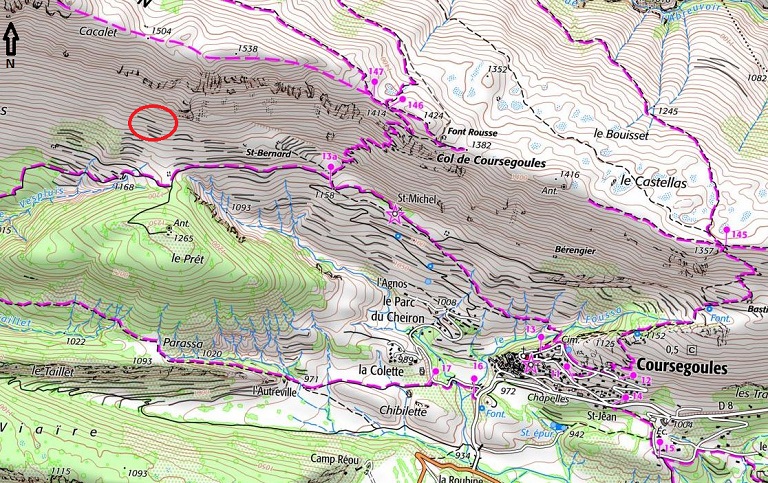

II. Analyse architecturale

L’ensemble agropastoral de Saint-Bernard se situe sur le versant méridional de la montagne du Cheiron, à environ 1 250 mètres d’altitude. Il se compose d'une dizaine de terrasses agricoles soutenues par des murs en pierre sèche – dont l'un intègre un abri aménagé sous un rocher – d’une bergerie avec un enclos-cour partiellement fermé, d’une cabane avec sa citerne, d’une aire à battre et d’un jardin.

II.1. Les murs de soutènement en pierre sèche

Comme évoqué dans la partie historique, il est probable que l'édification des murs soutenant les planches de culture résulte de plusieurs chantiers de construction qui ont pu se succéder dans le courant du 19e siècle et au début du 20e siècle. Deux techniques de mise en œuvre se distinguent très nettement. La première concerne tous les murs de soutènement de la parcelle de "labour" déjà existante en 1841 (1841 G1 93). C'est aussi le cas de la partie inférieure de la majorité des murs compris dans la parcelle G1 94, plus au nord (de la 1ère à la 7e terrasse sur le plan schématique).

Un abri est inclus dans le mur de la 4e terrasse (se reporter au plan schématique). Il s’agit d’un abri de berger ou de cultivateur aménagé dans une cavité sous roche, fermée au sud et à l’est par un mur en pierre sèche calcaire composé de moellons irréguliers disposés en boutisse. Ce mur, qui ferme entièrement la cavité naturelle (2 à 3 mètres de long) et s'élève sur environ 1.5 mètre de haut, est percé d'une porte basse dont l'encadrement est soigneusement mis en œuvre. De forme rectangulaire, il est couvert d’un linteau monolithe reposant sur des piédroits constitués de blocs de pierre calcaire équarris formant une arête droite. À l’intérieur, l'emprise de l'abri, allongée d’est en ouest, s’étend sur environ 2 mètres carrés. Le sol est en terre battue avec des ressauts rocheux. Le rocher assure le couvrement de la cabane.

Une phase de reprise et de rehaussement du mur de soutènement s’observe très nettement au-dessus de l'abri. On la retrouve aussi sur l’ensemble des murs de la parcelle. Elle se caractérise par la mise en place d'un parement plus soigné et régulier, presque monumental par endroit. Le mur où se situe l’abri sous roche s’élève à environ 4 mètres de hauteur. À partir de 2 mètres, en moyenne, une rupture s’observe avec l’intégration de gros blocs de pierre calcaire taillés. À mesure que le mur s’élève, cette mise en œuvre est de plus en plus régulière jusqu’à obtenir en partie sommitale, sur les dernières assises, un alignement de pierres équarries. Ce changement de mise en œuvre s'observe sur la plupart des murs de soutènement (de la 1ère à la 6e terrasse).

Cette mise en œuvre très travaillée, particulièrement pour les parties sommitales des murs, s’observe davantage à mesure que l’on se rapproche des bâtiments construits au nord-est de la parcelle. Certains murs sont entièrement édifiés de cette manière (voir les parties en vert sur le plan schématique). Ce mode de construction semble ainsi être associé à la campagne de travaux qui se déroula au début du 20e siècle, entre 1908 et 1913. La finition des blocs de pierre se rapproche presque de celle de la pierre de taille, traduisant l’œuvre d’un spécialiste. Elle n'est pas sans rappeler la mise en œuvre des murs cantonniers du début du 20e siècle.

Certains murs intègrent des escaliers pour faciliter le passage d’une terrasse à l’autre. À l’est de l’abri sous roche, un escalier est engagé en légère saillie. La partie centrale du mur soutenant la 3e terrasse est équipée d'un escalier volant de sept marches, sur une hauteur d'environ 2.5 mètres.

II.2. Les bâtiments agropastoraux

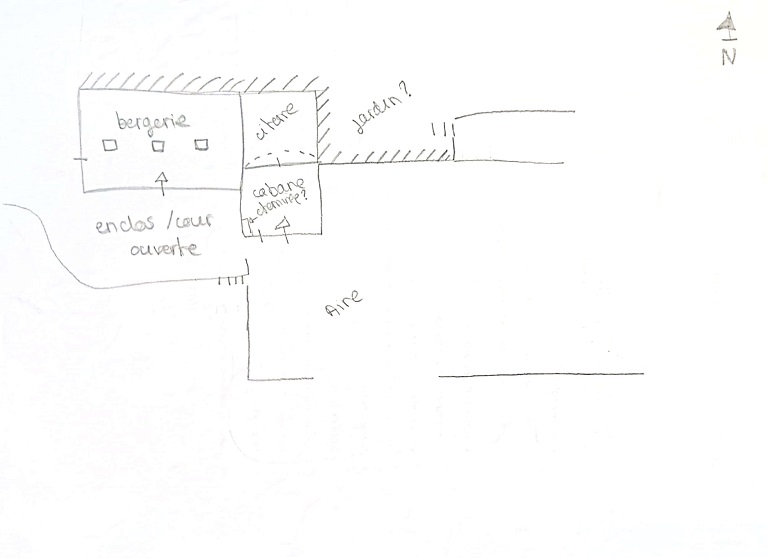

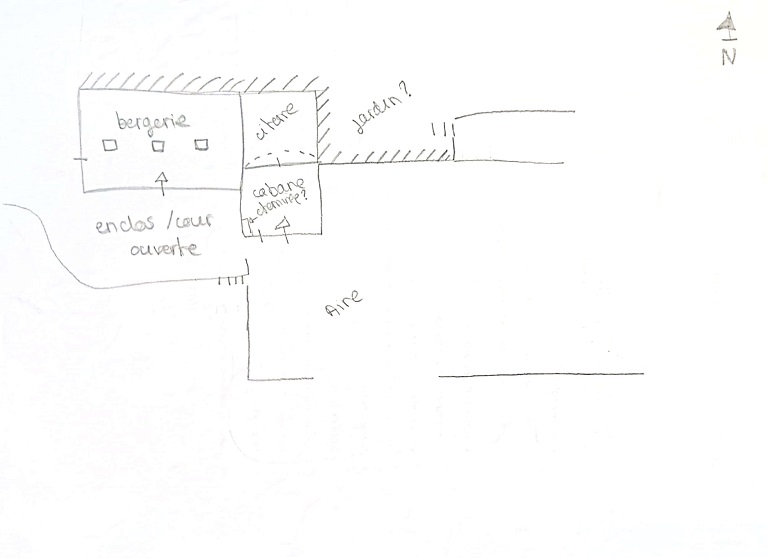

Les bâtiments occupent la partie nord-est de la parcelle. Ils ont été conçus pour accueillir et abriter un troupeau et son éleveur, les abreuver mais aussi permettre de travailler les récoltes sur place. On y accède à l'est et à l'ouest par la 2e terrasse agricole (voir le plan schématique), au sud par la 3e terrasse grâce à un escalier parallèle au mur de l'enclos-cour en pierres calcaires.

II.2.a. Bergerie et enclos

La bergerie est construite perpendiculairement au sens de la pente sur le modèle de celles régulièrement observées sur le territoire de Coursegoules. L’accès au bâtiment s’effectue par l’intermédiaire d’une cour fermée, placée au sud, qui servait sans doute aussi d'enclos pastoral.

De plan rectangulaire, la bergerie est adossée à la roche et s’élève sur un unique niveau de soubassement. Elle est construite en pierres sèches calcaires avec un parement très soigné, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le soin apporté à la taille des blocs de pierre permet de s'affranchir de calage et donne l'impression d'une maçonnerie à joints vifs. Les assises ne sont pas régulières du fait des dimensions variées des modules. Toutefois, l’homogénéité de cet opus incertum est réussie grâce à l'alternance de pierres posées en délit ou à plat. Au niveau supérieur, les modules choisis sont de dimensions équivalentes et les pierres sont toutes disposées en boutisse, permettant des assises régulières sur deux ou trois rangées. L'attention particulière portée au couronnement du mur est tout à fait logique puisqu’il était destiné à recevoir la toiture.

La bergerie possède seulement deux ouvertures : une porte piétonne au centre de la façade sud et un jour sur l’élévation ouest. L'encadrement de la porte, de forme rectangulaire, est monté en blocs de pierre de taille alternant entre boutisses et panneresses avec les faces aplanies. Les deux blocs se faisant face à mi-hauteur de chaque piédroit ont été agrémentés d'un élément décoratif discret : la pierre conserve un bossage circulaire au centre. L’encadrement est couvert d’un linteau monoxyle. Sur l'élévation ouest, le jour de forme carré est couvert d’une dalle monolithe, avec les piédroits constitués de pierres taillées.

Le seuil de la porte intègre deux marches qui s'élèvent depuis l'enclos-cours vers l'intérieur de la bergerie. Trois piliers recevaient la charpente de la toiture, vraisemblablement à chevrons sur pannes. Côté nord, les trous d’ancrage des chevrons sont entaillés dans la roche et marquent le point culminant de la toiture à un pan. Celle-ci a été entièrement démontée, mais des restes de tuiles plates mécaniques signées « Arnaud Etienne » en provenance de Saint-Henri à Marseille demeurent sur le site.

II.2.b. Cabane

Cette cabane est accolée à l'angle sud-est de la bergerie. Elle est implantée parallèlement au sens de la pente et s’élève sur un niveau de soubassement. Elle est construite en pierres calcaires avec un enduit très fin à pierres vues. Des cailloux et des fragments de tuiles plates mécaniques sont utilisés comme cales à plusieurs endroits. Comme pour la bergerie, les pierres sont soigneusement taillées et assemblées selon le même mode de construction. Les plus travaillées sont réservées aux chaînes d’angles et aux encadrements des baies. L’accès s’effectue au centre de la façade sud par une porte dotée d’un encadrement en pierres de taille calcaires et couverte d’un linteau monolithe. Elle est flanquée, côté ouest, par un jour en pierres de taille calcaires couvert d’un linteau monolithe. La toiture à un pan était couverte de tuiles plates mécaniques.

Une pièce de petite dimension à usage multifonctionnel (logis temporaire, remise, resserre) occupe l'intérieur de la cabane. Il semble qu'une cheminée, ou un simple foyer, prenait place dans l'angle sud-ouest de cette pièce. Le mur nord est percé d'une baie permettant le puisage et l'accès dans la citerne.

II.2.c. Citerne

Enterrée à l'est de la bergerie et au nord de la cabane, elle est aménagée selon un plan rectangulaire, parallèlement au sens de la pente. Pour y accéder, il faut passer par l'intérieur de la cabane. La structure est construite en pierres calcaires avec un enduit réalisé au mortier de chaux et de sable. La baie de puisage, au centre du mur sud, est dotée d’un encadrement en pierres de taille calcaires de forme carrée et couvert d'un linteau monolithe.

À l’intérieur, les murs reçoivent un enduit assurant l'étanchéité de la citerne. Cet espace est voûté en berceau segmentaire.

II.3. Espaces libres : aire à battre et jardin

Une aire à battre est aménagée devant la cabane, délimitée au sud par un mur de soutènement (partiellement éboulé) formant parapet en partie supérieure, au nord par le mur du jardin. Le pavement de l’aire à battre est encore visible à certain endroit, notamment dans l’angle sud-ouest. Le pavage se compose de petit moellons calcaires assemblés selon un maillage plutôt serré. Même si les pierres sont assez irrégulières, les faces les plus planes sont disposées au-dessus.

Dominant l'aire à battre côté nord, un jardin soutenu par un mur en pierres de belle facture est desservi par un escalier. Très embroussaillé, il n'a pas été visité.

L’ensemble agropastoral de Saint-Bernard présente plusieurs éléments bâtis à l’Époque Contemporaine. Il comprend une dizaine de terrasses agricoles, probablement aménagées dès le 19e siècle. Entre 1908 et 1913, un nouveau chantier modifia profondément cet ensemble : les murs sont repris et rehaussés, certains sont entièrement créés et des bâtiments à usages agropastoraux sont édifiés au nord-est de la parcelle (bergerie et enclos, cabane, citerne, aire à battre et jardin). En 1913, les matrices cadastrales attestent de ces aménagements et indiquent des dépendances agricoles nouvellement construites. Cet ensemble est rapidement abandonné et n'est déjà plus figuré sur le cadastre rénové en 1935.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle , (incertitude)

- Principale : 1er quart 20e siècle

L’ensemble agricole de Saint-Bernard se compose d'une dizaine de murs de soutènement de terrasses agricoles, d’un abri aménagé sous un rocher et inclus dans l'un de ces murs, d’une bergerie avec un enclos-cour, d’une cabane avec sa citerne, d’une aire à battre et d’un jardin. Chaque élément est bâti en pierres sèches calcaires, à l'exception de la cabane où les murs sont liés au mortier de chaux et de sable. Les pierres choisies pour la réalisation des chaînes d'angles et des encadrements des baies ont été soigneusement épannelées à la manière des pierres de taille.

Les bâtiments sont construits sur un seul niveau de soubassement. La bergerie et la cabane étaient chacune couverte d'une toiture à un pan soutenue par une charpente à chevrons et couverte de tuiles plates mécaniques. Au fond de la cabane, on accède à une citerne couverte d'une voûte en berceau segmentaire. Certains murs de soutènement intègrent des escaliers droit maçonné permettant la circulation entre les différentes parties.

-

Murs

- calcaire pierre de taille enduit partiel

- calcaire pierre sèche

-

Toitstuile plate mécanique

-

Étagesétage de soubassement

-

Couvrements

- voûte en berceau segmentaire

-

Couvertures

- toit à un pan

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de l’économie et des finances

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) IGN

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) IGN

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) SIVOM Pays de Vence

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents d'archives

-

Matrice cadastral des propriétés foncières de la commune de Coursegoules, 1844-1913. / Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 03P_0475.

Folios 6, 21, 285 et 548. -

Matrice cadastral des propriétés non bâties de la commune de Coursegoules, 1911-1934. Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 03P_0477.

Folio 22.

Documents figurés

-

Plan cadastral de la commune de Coursegoules, 1841. / Dessin à l’encre sur papier par M. Justinien Vidal, 1841. Échelle 1/1000e. Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 25FI 050/1/B4.

Section G1, parcelles 93 et 94. -

Plan cadastral révisé de la commune de Coursegoules, 1935. / Dessin à l’encre sur papier, 1935. Échelle 1/2000e. Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 25Fi 050 2 E4.

Parcelle 52.

Chargée de mission inventaire du patrimoine culturel du Pays de Vence (06) depuis mars 2021.

Fait partie de

Chargée de mission inventaire du patrimoine culturel du Pays de Vence (06) depuis mars 2021.