Evolutions historiques

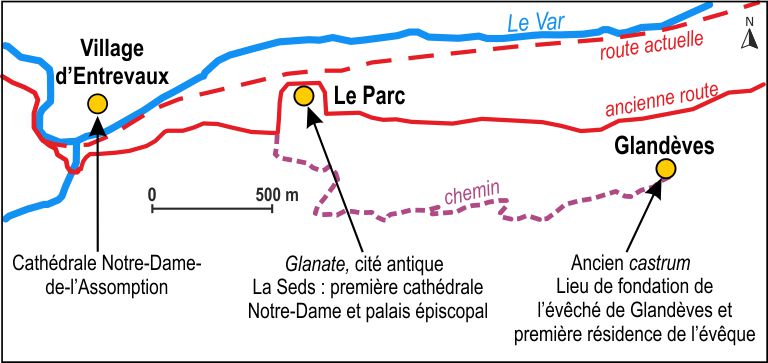

Vue d'ensemble prise du nord-ouest.Cet ensemble bâti, construit à proximité immédiate de l'ancienne cathédrale - sur une partie du site antique de Glanate - correspond à l'ancien groupe épiscopal d'Entrevaux. L'emplacement primitif du premier évêché d'Entrevaux se trouvait à Glandèves (Référence IA04002005), il est mentionné dès le 5e siècle. Le toponyme de la Seds ou Sedz vient de sedes en latin, siège, le lieu d’exercice de l’autorité épiscopale.

Vue d'ensemble prise du nord-ouest.Cet ensemble bâti, construit à proximité immédiate de l'ancienne cathédrale - sur une partie du site antique de Glanate - correspond à l'ancien groupe épiscopal d'Entrevaux. L'emplacement primitif du premier évêché d'Entrevaux se trouvait à Glandèves (Référence IA04002005), il est mentionné dès le 5e siècle. Le toponyme de la Seds ou Sedz vient de sedes en latin, siège, le lieu d’exercice de l’autorité épiscopale.

L’étendue de la cité épiscopale du haut Moyen Age correspondrait à peu près aux contours du parc actuel, construit sur les ruines d’antiques murailles. Au lieu de la Seds, à l’époque médiévale, deux édifices coexistent : l’église Saint-Michel connue uniquement par les sources, dont aucun vestige archéologique n’a été à ce jour découvert, et la cathédrale primitive de Notre-Dame. Les pouillés mentionnent en effet en 1351, l’ecclesia sancti Michaelis de Sede, elle apparaît à nouveau en 1376, puis disparaît de la liste au 16e siècle. Cette église Saint-Michel est une possession de l’abbaye Saint-Eusèbe de Saignon (84), elle est mentionnée dans le cartulaire de cette abbaye dès 1154 tout d’abord sous l’appellation de Saint-Michel de Glandèves, au 12e siècle, puis Saint-Michel de la Seds, au 14e siècle. S’il n’est, en l'état actuel des connaissances archéologiques, pas possible de la situer précisément, il est admis que l’église se trouvait à la Seds, et existait indépendamment de la cathédrale. Une communauté monastique aurait donc probablement coexisté avec le chapitre canonial. De la cathédrale Notre-Dame (Référence IA04002051), il ne reste aujourd'hui que l'abside en cul-de-four précédée d'une travée de chœur et l'amorce de la première travée de la nef, datant sans doute du 12e siècle.

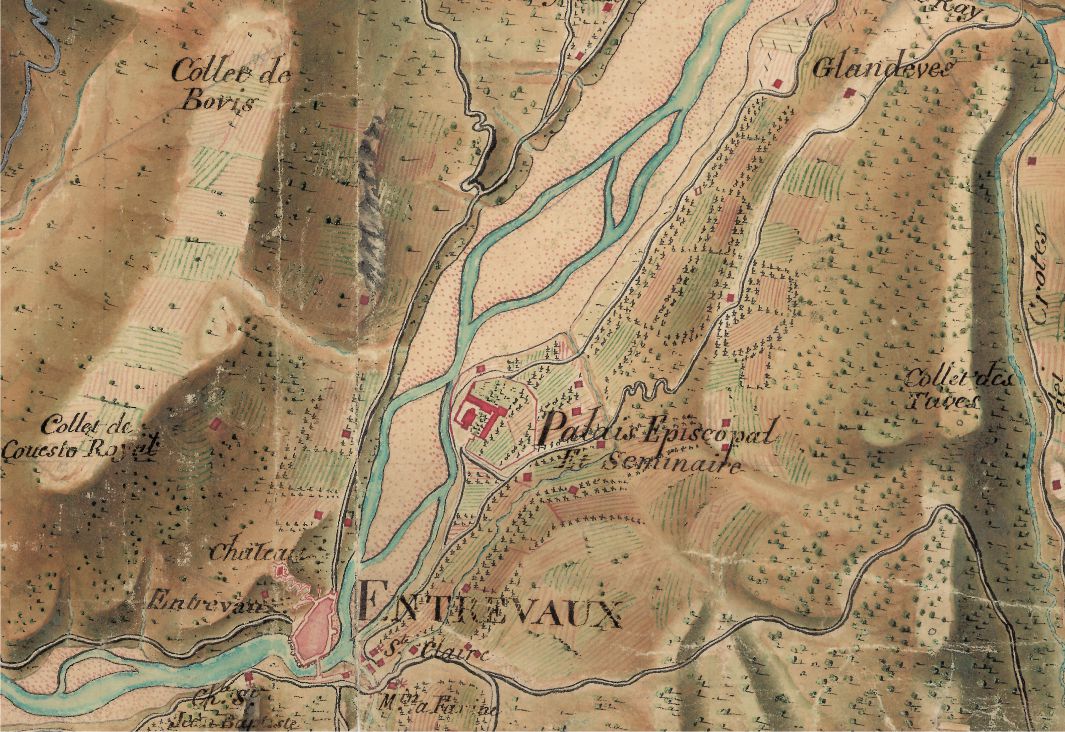

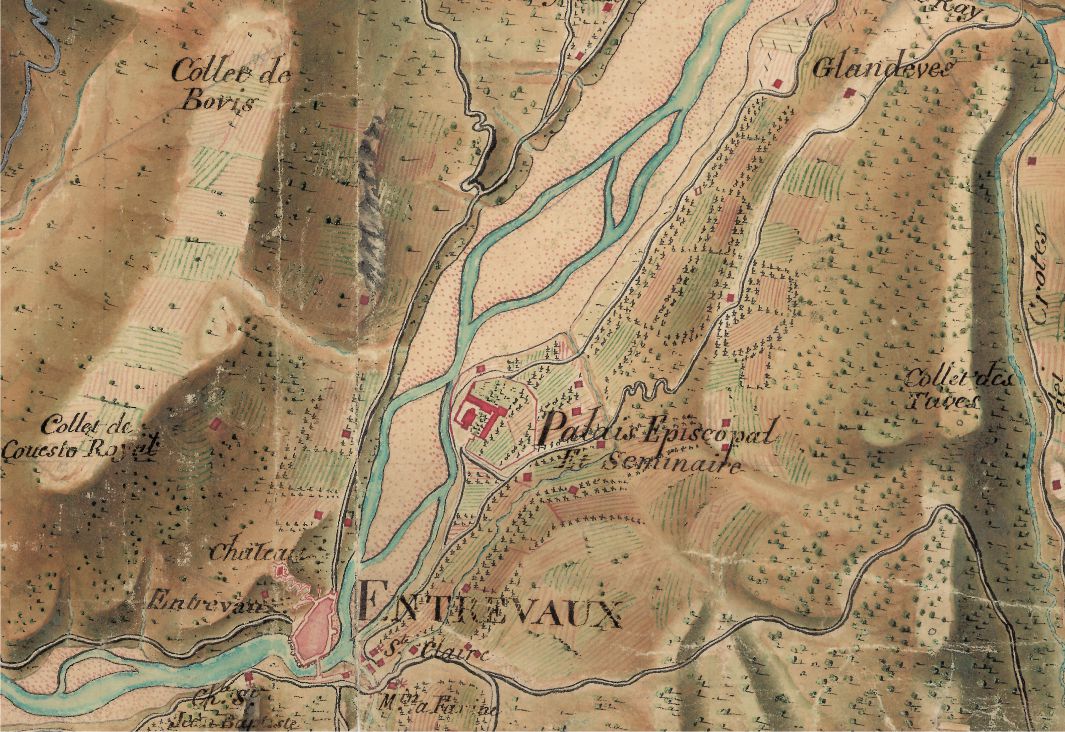

Autour de la cathédrale, s'est sans doute développé un hameau et, à proximité immédiate, les évêques ont fait construire, au 17e siècle un palais épiscopal.  Cartes des frontières Est de la France, de Colmars à Marseille. Détail des feuilles 194-6 et 194-11 : village d'Entrevaux, palais épiscopal de la Seds et Glandèves.En 1638 et en 1644, Mgr René Leclerc agrandit le domaine de la Seds par des acquisitions. En 1654, Mgr Jean-Dominique Ithier décide de l'érection, sur ces terres, d'un palais épiscopal (bâtiment 1), « une maison de campagne, ornée d’une magnifique galerie et environnée d’un superbe parc » selon la France pontificale. Un peu plus tard, Mgr Léon Bacoue fonde un séminaire sur ses deniers mais l’établissement ferme rapidement. Aussi près d'un siècle plus tard, en 1775, Mgr Henri Hachette des Portes fait construire un nouveau séminaire diocésain près du palais épiscopal sans doute sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale de Notre-Dame dont le chœur a alors pu être utilisé comme chapelle et intégrée dans le nouvel édifice.

Cartes des frontières Est de la France, de Colmars à Marseille. Détail des feuilles 194-6 et 194-11 : village d'Entrevaux, palais épiscopal de la Seds et Glandèves.En 1638 et en 1644, Mgr René Leclerc agrandit le domaine de la Seds par des acquisitions. En 1654, Mgr Jean-Dominique Ithier décide de l'érection, sur ces terres, d'un palais épiscopal (bâtiment 1), « une maison de campagne, ornée d’une magnifique galerie et environnée d’un superbe parc » selon la France pontificale. Un peu plus tard, Mgr Léon Bacoue fonde un séminaire sur ses deniers mais l’établissement ferme rapidement. Aussi près d'un siècle plus tard, en 1775, Mgr Henri Hachette des Portes fait construire un nouveau séminaire diocésain près du palais épiscopal sans doute sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale de Notre-Dame dont le chœur a alors pu être utilisé comme chapelle et intégrée dans le nouvel édifice.

A la période moderne, il ne s’agit plus d’une cité ou même d’un bourg mais véritablement d'un groupe épiscopal. La clôture délimite désormais un espace strictement dévolu à l’évêque et à son chapitre. Grâce aux cartes d’Ancien Régime et archives, ainsi que par les bâtiments subsistants, on peut avoir un aperçu de ce qu’était cet ensemble. La carte de Bourcet de la Saigne donne un état avant la construction du second séminaire, donc avant la destruction partielle de la cathédrale. L’édifice est au centre d’un quadrilatère fermé à l’est et au sud par des bâtiments (dont le palais construit en 1654) et au nord par un mur de clôture ; l’ensemble est placé dans une clôture polygonale dont subsiste aujourd’hui un portail muré. Il faut noter qu’à cette époque, le Var longe le domaine au nord-ouest.

Les procès-verbaux d’estimation des biens du clergé saisis à la Révolution nous sont particulièrement précieux : afin d’en déterminer la valeur, une liste détaillée, voire descriptive, est dressée des différentes possessions confisquées. En 1791, il est question du « cy-devant palais épiscopal, battiments y contigus et le séminaire » qui comprend, outre le séminaire décrit à part, un palais de trois niveaux sur caves, galerie, écuries, granges, puits, poulailler, avant-cour, aire, jardins, pré, terre, arbres fruitiers et arbres non fruitiers « garnissant des allées en promenades », le tout clos de mur. Le parc est quant à lui composé de jardins fleuris, d’allées promenades, de cabinets de verdure et de bosquets. Le nombre et l’affectation des pièces du palais lui-même sont également détaillés : on compte deux salons d'hivers, deux d'été, un autre de compagnie, six chambres, cinq antichambres, quatre cabinets ou garde-meubles, une cuisine, un réfectoire, un four, boulangerie et greniers, ainsi que des dépendances composées de caves, greniers, écuries et logements pour le personnel. Il est également question de la célèbre galerie couverte reliant le palais à la chapelle, et autrefois sans doute à la cathédrale, cette galerie se trouve au premier niveau, le rez-de-chaussée étant occupé par des écuries. L'évêque, souhaitant que ces éléments soient pris en compte dans l'estimation des biens, mentionnent tous les frais engagés récemment à la Seds : ainsi "un plafond neuf dans toute la longueur de la galerie de la Seds et reparature du couvert d'icelle [...], réparation de l'avant cour de la Seds, y compris le terrain achetté et les murs pour la clore [...]". Le séminaire est un ensemble estimé indépendamment des biens de l'évêque, il comprend "une maison, chapelle, basse cour et jardin", l'ensemble entouré de "murs en maçonnerie servant de clôture", la "maison" est composée "d'une cave, [...], puits, four, boulangerie, cuisine, greniers, réfectoire, chapelle, sacristie, sal[l]es, chambres".

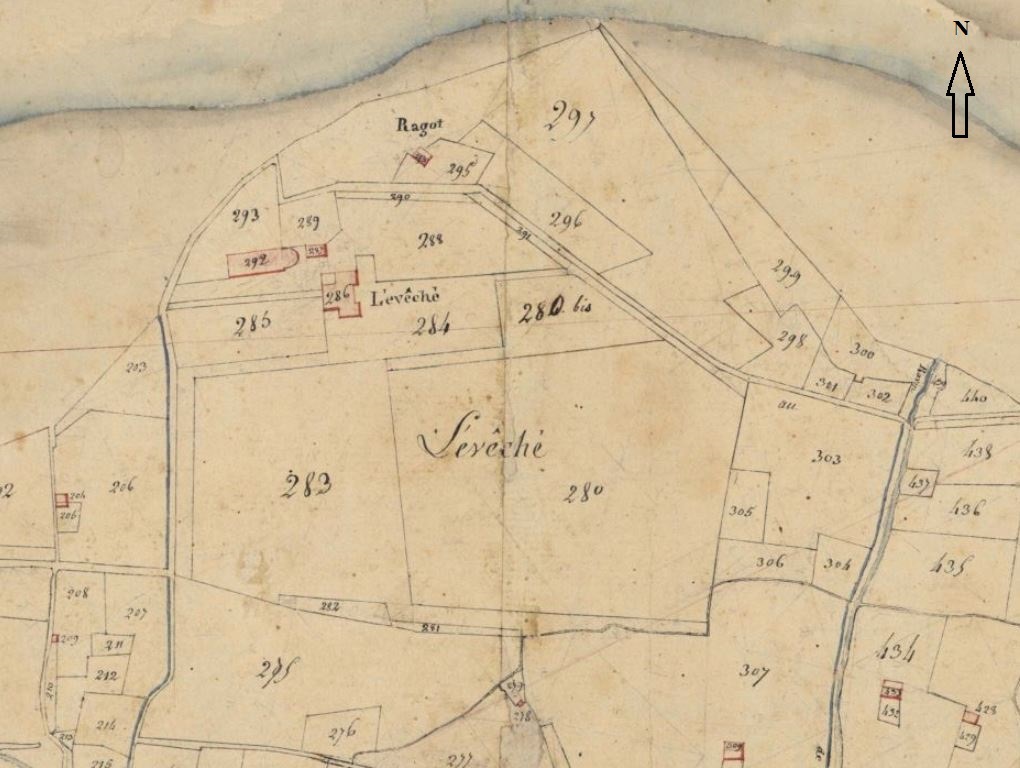

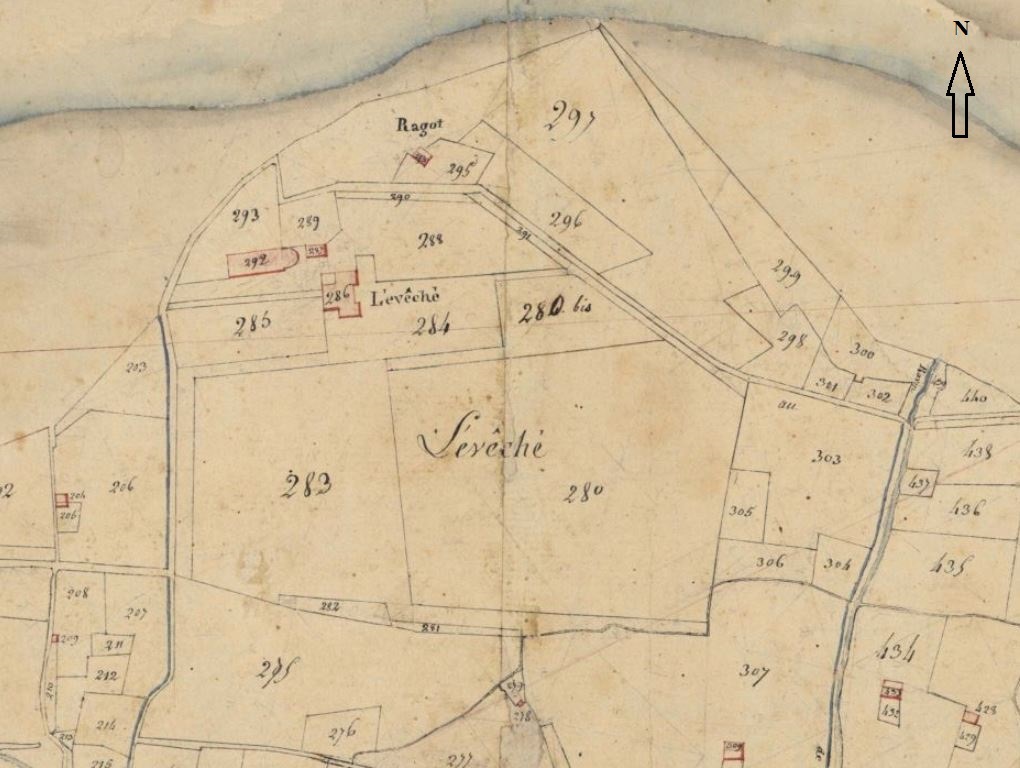

Plan de masse et de situation d'après le cadastre napoléonien de 1916, Les Seds, section C, parcelles 286, 287, 292.Sur le cadastre napoléonien de 1816, seuls subsistent deux bâtiments : une partie du palais de 1654, et l’abside de l’ancienne cathédrale, puis chapelle du séminaire, prolongée par un « bâtiment ruiné » comme indiqué dans les états de section, qui correspond aux vestiges du séminaire.

Plan de masse et de situation d'après le cadastre napoléonien de 1916, Les Seds, section C, parcelles 286, 287, 292.Sur le cadastre napoléonien de 1816, seuls subsistent deux bâtiments : une partie du palais de 1654, et l’abside de l’ancienne cathédrale, puis chapelle du séminaire, prolongée par un « bâtiment ruiné » comme indiqué dans les états de section, qui correspond aux vestiges du séminaire.

L’état actuel permet de voir l’abside restante de l’ancienne cathédrale mais aussi une partie du palais de 1654 avec notamment une belle porte à bossage et un escalier en pierre de taille, rampe sur rampe à deux volées, à balustres rampants, éléments contemporains de sa construction. L’ancienne résidence épiscopale est aujourd’hui contiguë à un grand bâtiment (bâtiment 2), daté de 1884, construit par la congrégation du Sacré-Cœur lorsqu’au 19e siècle, le site était celui de l’école et du pensionnat de jeunes filles de la congrégation éponyme. Les autres bâtiments témoignent de l’aménagement moderne en hôpital réalisé en 1983 après le rachat de l'ensemble par la commune en 1979.

Description

L'ancien évêché est situé en rive droite du Var, à environ environ 1 kilomètre en aval d'Entrevaux. Il est constitué de trois bâtiments accolés.  Bâtiment 1. Elévation ouest.Le bâtiment 1, situé au sud, est le plus ancien. On y accède par une porte à bossage, remaniée mais datant de sa construction. Il comporte cinq étages : un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de comble. Le sous-sol est installé sous la travée sud, il est accessible depuis l'intérieur par un escalier tournant ; la partie nord est occupée par une resserre, couverte par une voûte en berceau plein-cintre coffrée ; la partie sud est occupée par un grand cellier, également couvert par une voûte en berceau plein-cintre coffrée. La porte d'accès à ce cellier possède une belle menuiserie à claire-voie ; une cuve à bouillir le vin, en ciment armé, occupe un angle et l'on note la présence d'un pressoir en bois et métal ainsi que de foudres.

Bâtiment 1. Elévation ouest.Le bâtiment 1, situé au sud, est le plus ancien. On y accède par une porte à bossage, remaniée mais datant de sa construction. Il comporte cinq étages : un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de comble. Le sous-sol est installé sous la travée sud, il est accessible depuis l'intérieur par un escalier tournant ; la partie nord est occupée par une resserre, couverte par une voûte en berceau plein-cintre coffrée ; la partie sud est occupée par un grand cellier, également couvert par une voûte en berceau plein-cintre coffrée. La porte d'accès à ce cellier possède une belle menuiserie à claire-voie ; une cuve à bouillir le vin, en ciment armé, occupe un angle et l'on note la présence d'un pressoir en bois et métal ainsi que de foudres.  Bâtiment 1. Premier étage carré, cage d'escalier.Les étages sont desservis par un escalier intérieur monumental, datant du 17e siècle, il s'agit de l'escalier de l'ancien palais épiscopal ; la balustrade moulurée est en gypserie. Le sol de l'étage de comble est constitué d'une chape de mortier. L'ensemble du bâtiment est construit en maçonnerie de moellons calcaires. Les élévations, organisées en travées, reçoivent un enduit rustique, avec cadre de façade et faux encadrements de fenêtres lissés, peints et rehaussés d'un liseré ; les chaînes d'angles de l'élévation est reçoivent un faux appareil gravé. Au premier niveau de l'élévation est, on note trois arcades en pierre de taille calcaire ; l'arcade centrale possède une feuillure intérieure. Au premier niveau de l'élévation ouest, la porte possède un encadrement en pierre de taille calcaire, avec modules saillants alternés, surmontée d'une corniche moulurée en entablement et d'un cadre d'imposte mouluré, façonné au mortier de gypse et recouvert d'un décor peint de faux marbre. Aux premier et deuxième niveaux de cette même élévation ouest, les fenêtres possèdent des appuis en pierre de taille. Au premier niveau de l'élévation nord, une porte possède un encadrement en pierre de taille calcaire, avec arc plein-cintre. La charpente est à pannes et le toit à longs pans est couvert en tuile plate mécanique ; l'avant-toit est constitué de deux rangs de génoises. Une calade se trouvait devant l'élévation ouest.

Bâtiment 1. Premier étage carré, cage d'escalier.Les étages sont desservis par un escalier intérieur monumental, datant du 17e siècle, il s'agit de l'escalier de l'ancien palais épiscopal ; la balustrade moulurée est en gypserie. Le sol de l'étage de comble est constitué d'une chape de mortier. L'ensemble du bâtiment est construit en maçonnerie de moellons calcaires. Les élévations, organisées en travées, reçoivent un enduit rustique, avec cadre de façade et faux encadrements de fenêtres lissés, peints et rehaussés d'un liseré ; les chaînes d'angles de l'élévation est reçoivent un faux appareil gravé. Au premier niveau de l'élévation est, on note trois arcades en pierre de taille calcaire ; l'arcade centrale possède une feuillure intérieure. Au premier niveau de l'élévation ouest, la porte possède un encadrement en pierre de taille calcaire, avec modules saillants alternés, surmontée d'une corniche moulurée en entablement et d'un cadre d'imposte mouluré, façonné au mortier de gypse et recouvert d'un décor peint de faux marbre. Aux premier et deuxième niveaux de cette même élévation ouest, les fenêtres possèdent des appuis en pierre de taille. Au premier niveau de l'élévation nord, une porte possède un encadrement en pierre de taille calcaire, avec arc plein-cintre. La charpente est à pannes et le toit à longs pans est couvert en tuile plate mécanique ; l'avant-toit est constitué de deux rangs de génoises. Une calade se trouvait devant l'élévation ouest.

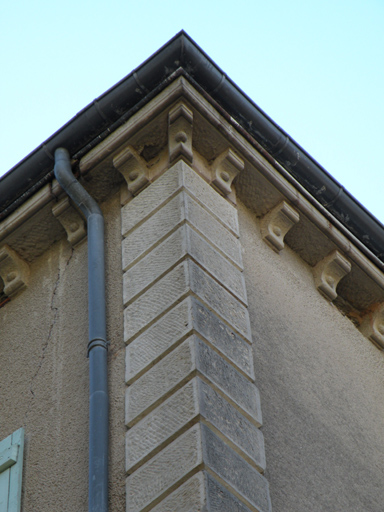

Bâtiment 2. Vue d'ensemble prise du nord-ouest.Le bâtiment 2 possède un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages carrés. Les étages sont desservis par un escalier intérieur tournant ; au niveau de l'étage de comble, les marches et contre-marches sont en mortier et on y trouve les vestiges d'un ancien décor peint : plinthe en faux placage de marbre veiné coloré et faux grand appareil à liserés rouges. Le bâtiment est construit en maçonnerie de moellons calcaires et les chaînes d'angles sont en pierre de taille de grès layé. Les élévations,organisées en travées, reçoivent un enduit à la tyrolienne. Au premier niveau de l'élévation nord, la porte possède un encadrement en pierre de taille de grès chanfreiné, avec une platebande dont le claveau central porte une date et un Sacré-Coeur flammé percé d'une épée, sculpté en réserve ; cet encadrement est surmonté d'une corniche moulurée en entablement ; la menuiserie en noyer est à deux vantaux avec panneaux moulurés, elle est surmontée d'une imposte vitrée avec une grille en ferronnerie décorée d'une croix latine à branches boulées. Les autres ouvertures possèdent des encadrements en pierre de taille de grès, avec platebande à clef saillante. La charpente est à fermes, avec poinçons et arbalétriers, et le toit à longs pans et grandes croupes est couvert en tuile plate mécanique. Les avant-toits sont traités en pierre de taille de grès avec des corbelets portant un décor de boules engagées.

Bâtiment 2. Vue d'ensemble prise du nord-ouest.Le bâtiment 2 possède un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages carrés. Les étages sont desservis par un escalier intérieur tournant ; au niveau de l'étage de comble, les marches et contre-marches sont en mortier et on y trouve les vestiges d'un ancien décor peint : plinthe en faux placage de marbre veiné coloré et faux grand appareil à liserés rouges. Le bâtiment est construit en maçonnerie de moellons calcaires et les chaînes d'angles sont en pierre de taille de grès layé. Les élévations,organisées en travées, reçoivent un enduit à la tyrolienne. Au premier niveau de l'élévation nord, la porte possède un encadrement en pierre de taille de grès chanfreiné, avec une platebande dont le claveau central porte une date et un Sacré-Coeur flammé percé d'une épée, sculpté en réserve ; cet encadrement est surmonté d'une corniche moulurée en entablement ; la menuiserie en noyer est à deux vantaux avec panneaux moulurés, elle est surmontée d'une imposte vitrée avec une grille en ferronnerie décorée d'une croix latine à branches boulées. Les autres ouvertures possèdent des encadrements en pierre de taille de grès, avec platebande à clef saillante. La charpente est à fermes, avec poinçons et arbalétriers, et le toit à longs pans et grandes croupes est couvert en tuile plate mécanique. Les avant-toits sont traités en pierre de taille de grès avec des corbelets portant un décor de boules engagées.

Le bâtiment 3, placé entre les deux autres, est le plus récent. Il possède un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Les élévations sont organisées en travées. le toit-terrasse possède des avant-toit saillants en béton mouluré.

Un jardin se trouve devant l'élévation ouest, il est fermé par un mur de clôture en maçonnerie.  Ancien portail, côté ouest.Un portail muré, avec deux piliers en pierre de taille, se trouve côté ouest ; il donne sur une allée plantée de tilleuls. Une grotte en ciment armé et rocaille de tuf est adossée à côté de ce portail, elle abrite une statue de la Vierge à l'enfant en fonte moulée ; six gros platanes sont plantés devant en triangle. Un canal d'arrosage traverse ce jardin en diagonale. On note un piédestal en pierre de taille de grès, avec une date très effacée (1891 ?), portant une vasque en fonte moulée à motifs végétaux.

Ancien portail, côté ouest.Un portail muré, avec deux piliers en pierre de taille, se trouve côté ouest ; il donne sur une allée plantée de tilleuls. Une grotte en ciment armé et rocaille de tuf est adossée à côté de ce portail, elle abrite une statue de la Vierge à l'enfant en fonte moulée ; six gros platanes sont plantés devant en triangle. Un canal d'arrosage traverse ce jardin en diagonale. On note un piédestal en pierre de taille de grès, avec une date très effacée (1891 ?), portant une vasque en fonte moulée à motifs végétaux.  Parc. Allée de tilleuls menant à la grotte.

Parc. Allée de tilleuls menant à la grotte.

Conservateur en chef du patrimoine en poste au Service régional de l'Inventaire à la DRAC de Poitiers de 2002 à 2005, puis au Service de l'Inventaire de la DRAC d'Aix-en-Provence. En poste au Service de l'Inventaire et du patrimoine, région Provence-Alpes-Côte d'azur depuis 2008.