HISTORIQUE :

Selon les historiens, la chapelle Notre-Dame-du-Roc remonterait à l’origine, tantôt au 9e siècle (Ferraud), tantôt au 11e siècle (Thirion). Elle aurait été en tous cas associée au château d’Aldebert Ier , sur la plateforme du rocher et aurait été réservée à l’usage du baron et des habitants du château fort, le service religieux étant fait par un moine de Saint-Victor.

On ne sait, si en 1483, lorsque le roi Louis XI décréta la démolition du château, l’église fut maintenue ou si elle fut alors détruite pour la première fois. Laurensi et Ferraud affirment que la chapelle fut conservée et érigée en bénéfice au titre de commende, tandis que Jacques Thirion émet l’hypothèse de sa destruction.

Le 3 janvier 1663, on fonda dans l’ancienne église Notre-Dame-du-Roc, le couvent des pères de la Merci. Selon le prieur Laurensi (1775), « le père Prat, religieux de cet ordre, prit possession, cette même année, de cette église et du Monastère qui avait été bâtie auprès de l’ancien ermitage qui en faisait partie. » Dès 1672, ces religieux se sentant trop isolés, firent construire leur nouvelle habitation plus bas, sur les remparts de la ville.

Selon Laurensi toujours, la chapelle aurait été rebâtie sous sa première forme en 1590, après les dévastations occasionnées par les Hugenots. Il précise que ceux qui « travaillèrent à sa démolition, laissèrent subsister une partie de la coquille (l’abside) et presque toute la muraille méridionale. » D’après Laurensi, la nouvelle église, construite moins solidement que la précédente ne résista cependant pas plus d’un siècle et retomba en ruine en 1703.

Sa reconstruction fut décidée aussitôt. Mais, nous précise Laurensi : « afin de le (temple) rendre plus solide, on crut qu’il fallait le réduire et retrancher absolument toute la coquille. » C’est Joseph Feraud, membre d’une lignée d’architectes connus de Castellane, qui était chargé de la reconstruction. L’abbé Ferraud (1879), prétend qu’on réduisit l’église d’un tiers.

Un prix-fait du 22 octobre 1775, passé entre le prieur Laurensi et les maîtres maçons François Audibert et Gaspard Chauvin, atteste des travaux effectués : il s’agit essentiellement de travaux de réparations de l’ancienne tour ou coquille (relèvement des murailles), de travaux dans la sacristie et de travaux de couverture.

Jacques Thirion prétend, sans citer de sources, que la chapelle fut rebâtie une fois de plus en 1861.

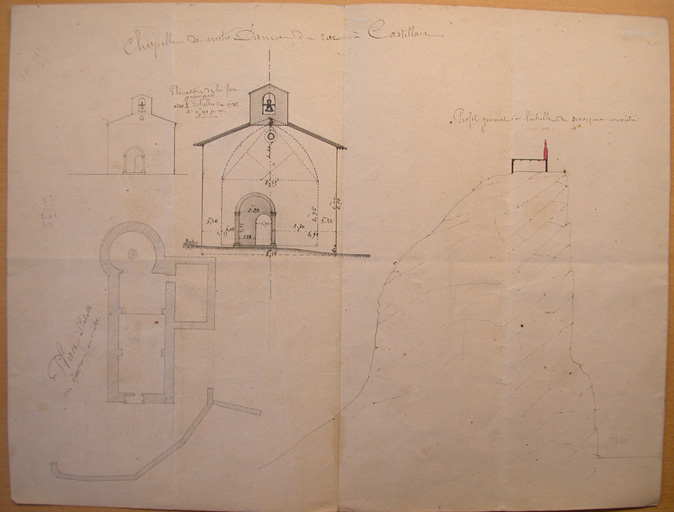

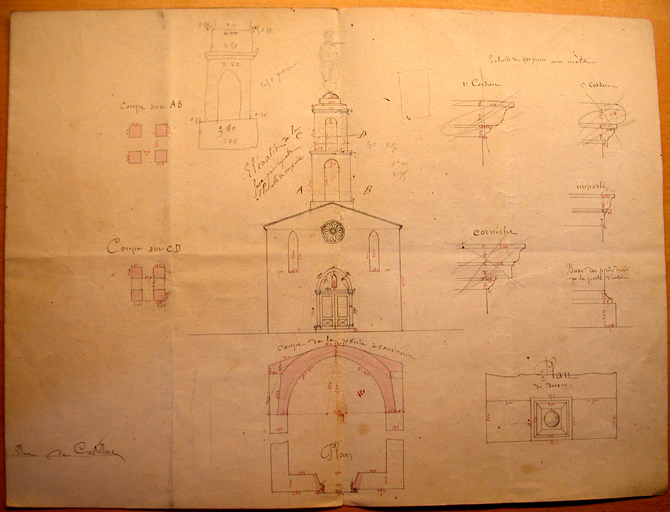

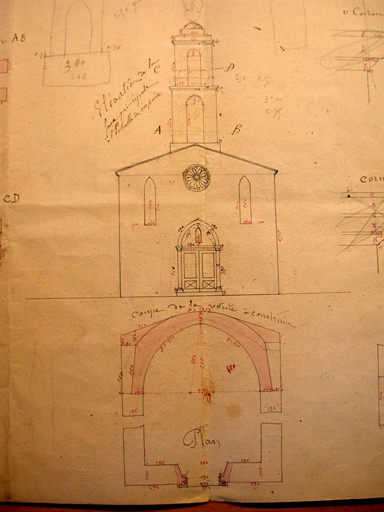

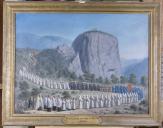

Un projet pour un nouveau campanile, datant de 1866, n’a semble-t-il pas abouti. Le campanile existant encore aujourd’hui n’a en effet pas la même forme que celui figurant sur ces dessins. D’autre part, la statue de la Vierge surmontant le campanile actuel, date de 1870 et un ex-voto sous forme de tableau, conservé à l’intérieur de l’église et daté de 1870, montre une scène de procession, dans laquelle la chapelle est encore représentée sans campanile.

La façade occidentale a dû être remaniée à la même époque.

En 1880, la foudre s’abat sur la chapelle, mais il semble que les seuls dégâts causés consistent en un vitrail brisé.

La visite pastorale effectuée en octobre 1892, précise que la sacristie a été réparée depuis la dernière visite (cette dernière n’a pas été retrouvée, mais elle est forcément postérieure à 1833), que la crypte a été construite et que l’intérieur de la chapelle a été décoré. Deux cartes postales datées, permettent de situer la construction de l’auvent accolé à la sacristie du côté ouest, ainsi que l’appentis dont il ne subsiste aujourd’hui que des ruines, entre les années 1908 et 1910.

DESCRIPTION :

Implantation :

La chapelle Notre-Dame-du-Roc est située sur une plate-forme rocheuse à légère déclivité, à l’est de la ville et à 903 m d’altitude, non loin des ruines de Petra Castellana. On y accède par deux chemins, l’un partant de l’entrée de la ville en venant de Senez ou de Saint-André-les-Alpes et qui longe les remparts de la ville ; l’autre, qui part depuis l’église du Sacré Cœur.

Extérieur :

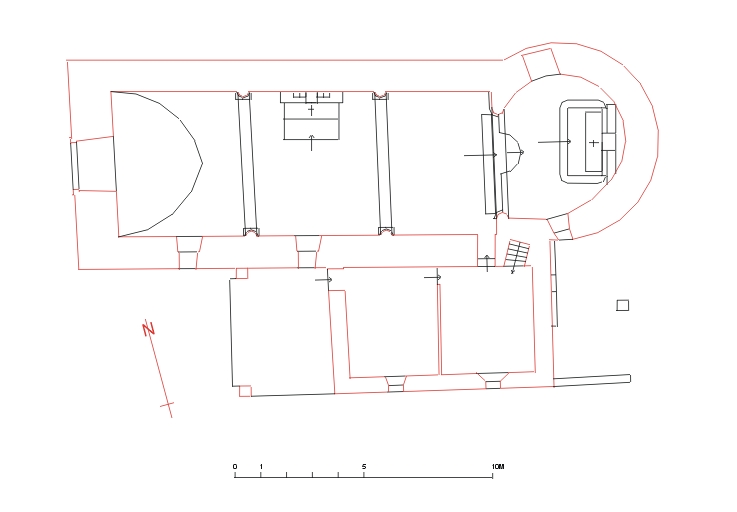

La chapelle présente un plan allongé et se compose d’une nef unique à trois travées s’achevant par une abside. La nef est flanquée, côté sud, d’une sacristie à laquelle est accolé un auvent du côté ouest, et un mur – seul reste d’un appentis-, du côté est. Elle est couverte par un toit à long pans couvert de tuiles creuses mécaniques avec double génoise, une seule rangée sur l’abside.

Seule la façade sud conserve trace d’un bel appareil en pierre de taille calcaire remontant probablement au 12ème ou au 13ème siècle. Comme à Saint-André-du-Roc, ce mur était monté en moyen appareil à joints très minces avec un effet de polychromie, situé ici, autour des deux baies en plein cintre qui possèdent chacune un arc de décharge. Cet effet est obtenu grâce à l’utilisation de pierres en tuf, alternant avec du calcaire gris. A deux endroits, l’appareil est creusé, comme si une structure venait autrefois s’appuyer contre le mur, ou comme si une ouverture avait été bouchée. Ces manques dessinent un arc en plein cintre, dans la partie basse. Au-dessus des baies, le mur porte la trace de reprises probablement dues à une surélévation : l’appareil y est de qualité nettement inférieure et s’achève par du moellon en partie haute. L’élévation sud était percée d’une troisième baie en plein cintre, plus étroite que les précédentes, encore visible aujourd’hui dans les combles de la sacristie. Elle ne possède pas de décor polychrome. La sacristie, sans doute postérieure, est en moellons recouverts d’un enduit au ciment. Trois baies rectangulaires sont percées dans le mur sud de la sacristie. Le auvent est constitué de deux piliers en moellons avec joints au ciment, sur lesquels prend appui une charpente en bois qui reçoit des tôles ondulées couvertes de tuiles mécaniques.

Sous le auvent, une porte donne accès à la sacristie depuis l’extérieur. L’unique mur de l’appentis encore debout, est également en moellons avec joints au ciment, couvert de tuiles creuses disposées en couvre-joint.

L’abside conserve également un appareillage de belle qualité sur une hauteur de 3 m environ. L’élévation porte ensuite les traces de reprises plus ou moins heureuses : moellons avec joints au ciment, une baie carrée qui a été rebouchée… Le côté sud de l’abside est percé, dans la partie basse d’un oculus, et d’une baie en plein cintre dans la partie haute. Un puits de lumière a également été créé au niveau du toit. Dans l’axe, une porte étroite en arc brisé a été percée dont les piédroits et le linteau reposant sur des consoles moulurées en cavet, sont en pierre de taille en tuf, créant un effet de bichromie.

La façade nord, plus tardive que la façade sud, est homogène : elle est constituée de moellons de pierre calcaire avec joints au ciment. Près de l’abside et à 2m50 environ du sol, se trouve à nouveau une ancienne baie rebouchée. Le long de la façade nord, on peut remarquer au sol, des traces de ce qui fut sans doute une ancienne fondation, l’édifice devant alors être plus large.

La façade ouest a été entièrement remaniée : on y trouve de la pierre de taille calcaire grossièrement équarrie avec joints au ciment jusqu’à une hauteur de 4m10 environ, puis une alternance de rangées de pierre calcaire grise et de pierre en tuf, créant un effet décoratif, sans doute en rappel de la façade sud. Le portail en cintre brisé est en pierre de taille calcaire, avec un tympan plein en ciment et une porte à deux vantaux. Le linteau repose sur des consoles légèrement en relief. On y accède par deux marches. Au-dessus, est percé un oculus. Encore au-dessus, un campanile de section rectangulaire, offre une baie en plein cintre abritant une cloche. Le campanile sert également de base à une statue de Vierge à l’Enfant disposée sur un socle galbé. Sur la base du socle est rivetée une plaque portant une inscription gravée : POSUERUNT ME / COUSTODI CIVITATIS / 1870.

Intérieur :

La nef de trois travées est voûtée d’un berceau fortement brisé qui repose sur des colonnes engagées à chapiteau orné. Elle est soulagée par trois doubleaux de section carrée. L’abside est en léger retrait par rapport à la nef. Elle est couverte d’un cul-de-four ovoïde. Son entrée est marquée par un arc triomphal assez massif retombant sur de gros piliers. L’intérieur de la nef est éclairé par les deux baies du côté sud et par l’oculus percé dans le pignon ouest. Le sol est couvert d’un pavement de carreaux de ciment. Les murs sont peints, imitant de la pierre de taille jusqu’à hauteur des chapiteaux des colonnes. Une frise moulurée horizontale sépare ensuite les murs de la voûte crépie en blanc.

Dans la troisième travée, un petite porte du côté sud, donne accès à la sacristie. Celle-ci est constituée de deux pièces séparées par une cloison dans laquelle est aménagée une porte. La seconde pièce dispose d’une baie rectangulaire et d’un accès à des combles à l’aide d’un escalier droit en charpente. Les combles sont éclairés par deux baies rectangulaires : l’une, située sur sa façade sud ; l’autre située sur la façade nord. La sacristie à proprement parler, est éclairée par une baie rectangulaire. Une seconde ouverture y est aménagée avec un escalier droit en maçonnerie donnant accès en contrebas, à une crypte située en-dessous du chœur. Cette crypte est elle-même éclairée par un oculus percé dans la face sud de l’abside et comporte une porte donnant accès à l’extérieur. Sacristie et crypte sont également pavées de carreaux de ciment.

Membre d'une lignée d'architectes connus de Castellane au 18e siècle.