Présence médiévale juive à L'Isle

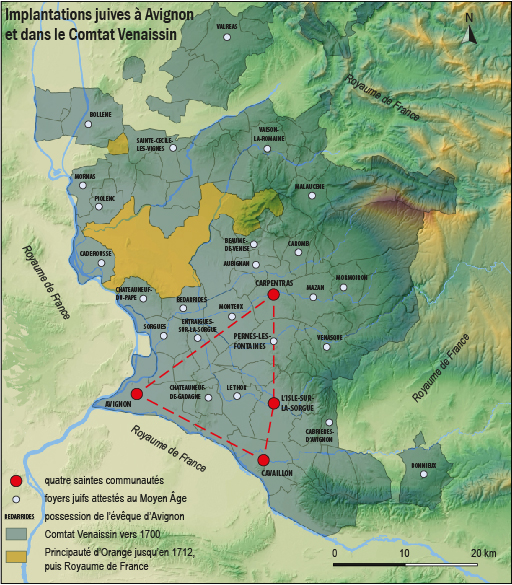

Attestée pour la première fois en 1268, lors de l'enquête domaniale d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, la population juive l'isloise ne comprend alors que trois feux. Six ans plus tard, L'Isle-sur-la-Sorgue et l'ensemble du Comtat Venaissin sont sous tutelle pontificale. Contrairement au royaume de France, la présence juive y sera ininterrompue durant tout l'Ancien Régime, excepté durant les expulsions temporaires de 1322-1343 et vraisemblablement de 1569-1570. En 1414, douze feux juifs sont dénombrés sur l'ensemble de la commune. Une synagogue est mentionnée en 1490, près de l'ancienne porte d'Avignon, au sud de la ville, mais en 1523, une autorisation de construction d'une synagogue par l'évêque de Cavaillon indiquerait un déplacement.

La juiverie ou carrière juive de 1624 à 1791

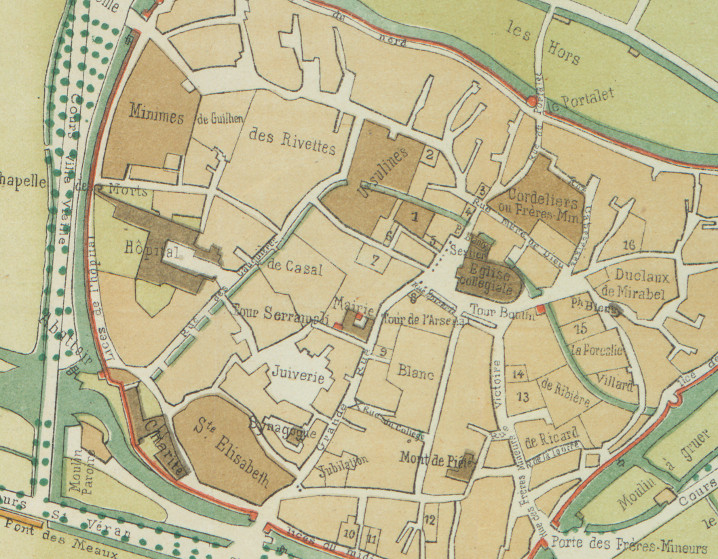

Les communautés de Cavaillon et de L'Isle-sur-la-Sorgue sont gérées par les mêmes bailons (administrateurs) et les mêmes escamot (règlements). A L'Isle-sur-la-Sorgue, une synagogue est érigée au sud de l'actuelle place de la Juiverie en 1527, emplacement qu'elle conservera jusqu'au milieu du 19e siècle.

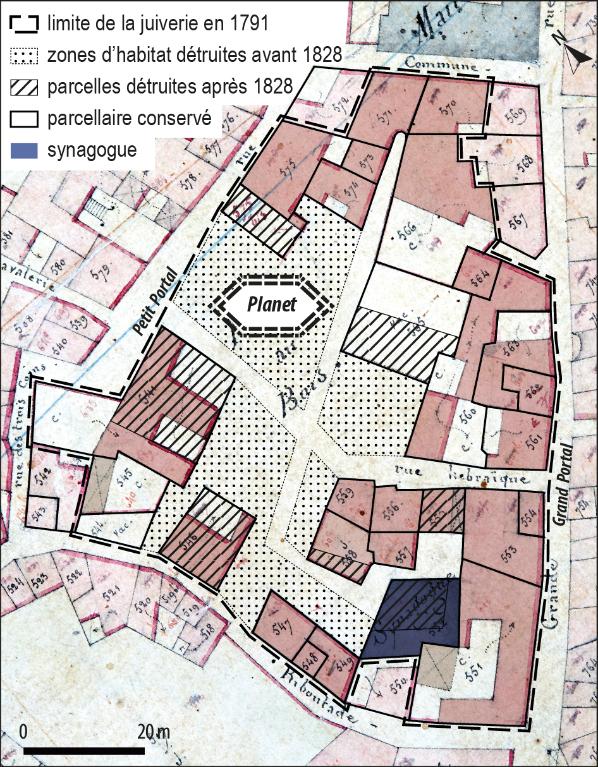

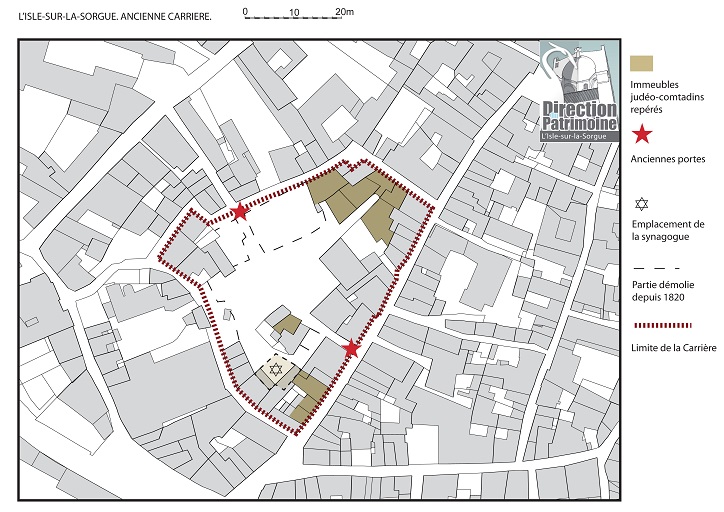

En 1624, Urbain VIII impose aux Juifs la mise en carrière dans quatre villes de l'actuel Vaucluse : Avignon, Cavaillon, Carpentras et L'Isle-sur-la-Sorgue. Les Juifs sont donc contraints de se regrouper dans un quartier clos, souvent composé d'une seule rue. A L'Isle, le Petit Portal et le Grand Portal, portails fermés la nuit, clôturent le quartier ainsi formé et organisé autour d'une place centrale assez vaste. L'habitat gagne en hauteur, les passages sous-voûtes se multiplient. Toutefois, la densité de population n'atteint pas celle des trois autres carrières. La juiverie de L'Isle est la plus étendue et la moins densément peuplée : moins de 150 personnes furent recensées en 1677.

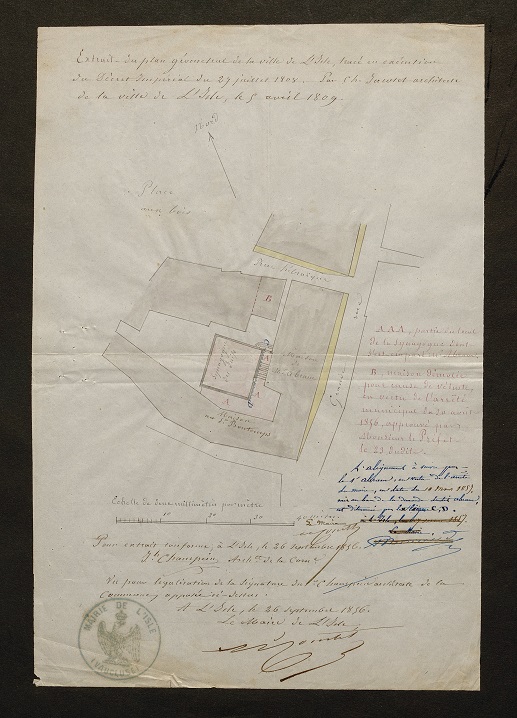

Au 18e siècle, une frange de la population juive s'enrichit très notablement grâce au maquignonnage et au commerce de la soie, jusqu'à acquérir le niveau de richesse des couches les plus aisées de la population chrétienne et devenir une importante actrice économique. Les constructions ou reconstructions au sein de la carrière sont nombreuses, les achats de propriété en limite de carrière s'obtiennent par dérogations monnayées. Si les améliorations concernent l'habitat privé, l'équipement communautaire n'est pas en reste. En 1758, le pavement de la carrière est refait afin d'offrir un meilleur drainage des eaux de pluie. L'équipement cultuel est renforcé par de nouveaux bains rituels (à ce jour non localisés) et la synagogue connait un grand chantier de reconstruction à partir de 1759. D'une hauteur de 12 mètres, sa typologie est voisine de celle des autres synagogues connues du Comtat, disposant notamment d'une terrasse, d'un rez-de-chaussée accueillant les femmes et dans la salle de prière des hommes, d'une tribune desservie par deux escaliers. Esprit-Joseph Brun accuse réception des travaux de l'entrepreneur Joseph Marie, en 1775. Jean-Baptiste Franque, architecte de la synagogue d'Avignon, allié de la famille Brun, dessine les garde-corps en ferronnerie et un lavoir proche. La synagogue est dotée d'une très riche décoration intérieure et de pièces annexes, notamment d'un four et de logements pour les visiteurs de passage. La communauté possède plusieurs puits, utilisés en échange de droits d'eau et bénéficie d'un emplacement spécifique dans l’abattoir de la ville.

En parallèle à l'enrichissement de la population juive, les mesures ségrégationnistes sont renforcées par les autorités : entre 1777 et 1779, le projet de clôturer la carrière du côté de la rue Reboutade est fomenté. Les Juifs les plus riches, appelés hors la carrière pour leurs négoces et y déplorant les conditions d'existence, émigrèrent discrètement. A la veille de la Révolution, la carrière comptait 300 à 400 personnes. Le 14 septembre 1791, le Comtat devient français et le 13 novembre de la même année, après ratification de Louis XVI, les Juifs bénéficient des droits des citoyens français.

La juiverie après la révolution française

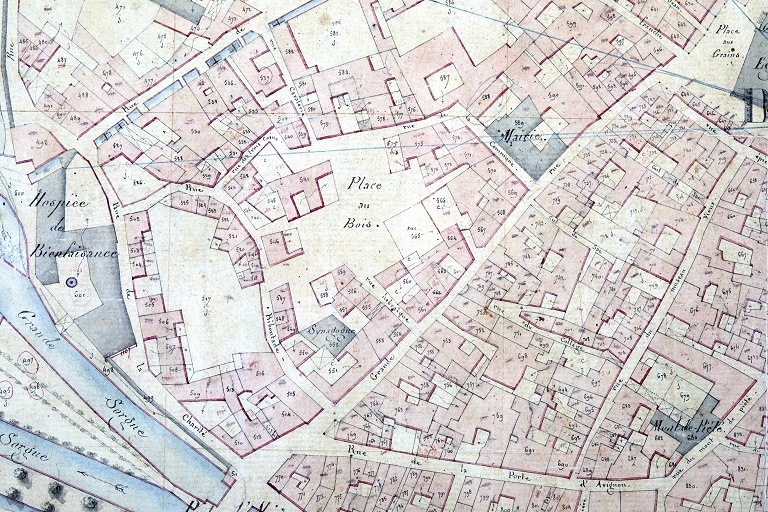

L'Isle-sur-la-Sorgue, ralliée au Fédéralisme, est assiégée par les troupes de la Convention en 1793. Le quartier de la Porte-d'Avignon particulièrement touché est situé à proximité immédiate de la juiverie, qui pâtit autant des tirs de canons que du pillage des matériaux réutilisables. En 1795, la population juive de L'Isle est de 102 personnes et chute encore de moitié quarante ans plus tard. Nombreuses seront les masures détruites dans le réaménagement progressif du quartier à partir de 1802. Au début du 19e siècle, l'actuelle place de la juiverie est dénommée place au Bois. Le sud de la place au Bois est dégagé. La synagogue, ruinée lors des événements révolutionnaires, désaffectée et utilisée comme entrepôt, est démolie en 1857 par arrêté municipal. Les remises aujourd'hui présentes sur le site pourraient masquer les murs de pièces secondaires.

Vestiges archéologiques et projets

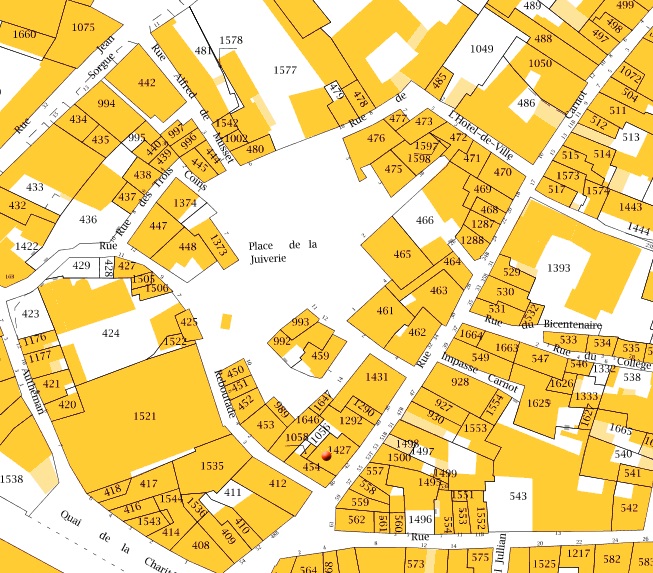

L'actuelle place de la Juiverie est largement occupée par une aire de stationnement ; son bâti a été largement reconstruit. Sis dans une impasse, l'immeuble Beaucaire (Référence du dossier : IA84001089), en partie racheté par la municipalité, est en cours d'inscription partielle au titre des Monuments historiques : son plan en U, conçu par un architecte renommé, adaptation aux contraintes architecturales des carrières, en fait un témoin remarquable des mesures ségrégationnistes d'Ancien Régime. La recherche de bains rituels est en cours. Les archives en signalent deux : l'un privé dont le prix-fait est rédigé en 1709 (quittance du 16 janvier 1710), l'autre communautaire mandé en 1744. A l'emplacement de l'ancienne synagogue, se dresse une remise que la Direction du Patrimoine de L'Isle-sur-la-Sorgue souhaite détruire pour permettre des fouilles et dégager un immeuble du 18e siècle ayant appartenu à la famille Abram. A trois kilomètres de là, le cimetière de la communauté juive (Référence du dossier : IA84001088), désormais municipal, est fermé aux visites.

Chercheur Inventaire Région Sud, à partir de février 2013.