Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

- enquête thématique régionale, patrimoine religieux de Provence Verte Verdon

- (c) Archives communales, Marseille

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationséglise, chapelle

-

Aires d'étudesPays de la Provence Verte

-

Adresse

- Commune : Pourrières

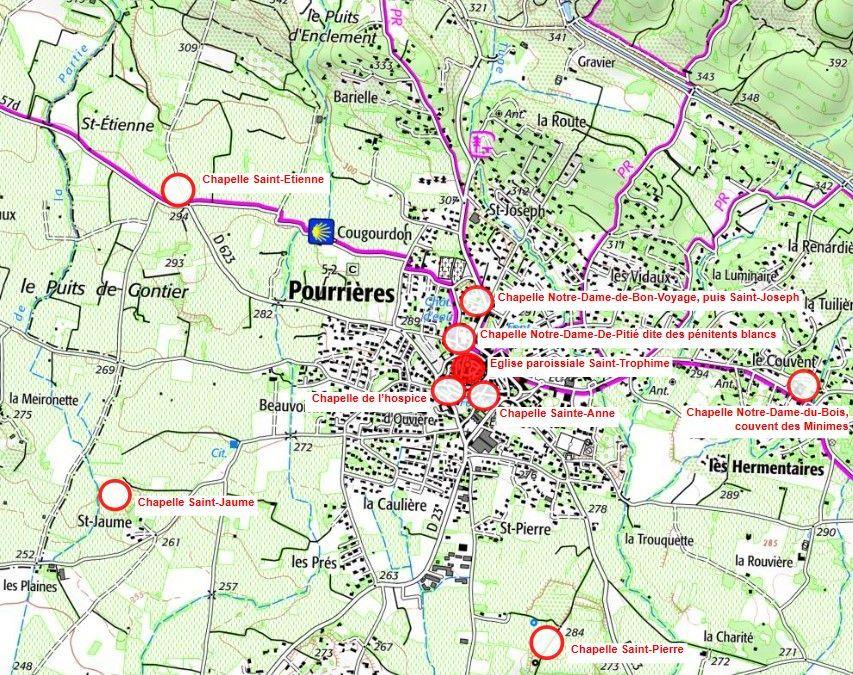

Les églises de Pourrières en élévation

Eglise paroissiale Saint-Trophime, puis Notre-Dame-de-l'Assomption, actuellement Saint-Trophime

Une église Saint-Trophime (Référence du dossier : IA83003449), élevée probablement au 11e siècle, est confirmée à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille en 1098. Paroisse du castrum de Pourrières au 12e siècle, elle connait peut-être un agrandissement dans le deuxième quart du 14e siècle avant d’être dans la seconde moitié du 16e siècle dotée d’une chapelle seigneuriale, agrandie d’après devis en 1566 et complétée d’un chœur élargi et d’une tribune. Dans le troisième quart du 17e siècle, en 1664-1665, l’église est encore agrandie, impliquant l’ajout d’une nef latérale à l’ouest, le déplacement du maître-autel, l’aménagement d’une nouvelle sacristie et la construction d’un nouveau clocher à l’est. Après quelques campagnes de réparations menées entre la fin du 17e siècle et le deuxième quart du 18e siècle, l’église est de nouveau agrandie en 1756-1759, la nef latérale ouest est agrandie, une autre construite à l’est et la nef prolongée au nord laissant place à une nouvelle façade principale desservie par une place. Au 19e siècle, l’église subit plusieurs travaux de réparations (consolidation de l’angle nord-ouest en 1841, réfection entière du sanctuaire, assainissement et consolidation du sol et des élévations est et nord et reprise d’une partie de la voûte en 1853-1854). Depuis la réfection entière de la toiture en 1881, l’édifice connait ponctuellement des opérations de rénovation.

Eglise Notre-Dame-du-Bois, puis couvent des Minimes, puis entrepôt agricole, actuellement chapelle Notre-Dame-du-Bois

L’église Notre-Dame-du-Bois (Référence du dossier : IA83003450), probablement l’une des premières églises médiévales du territoire de Pourrières, est mentionnée dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille à partir du 11e siècle. Au 16e siècle, sous l’impulsion des seigneurs du lieu, un couvent de Minimes est annexé à l’édifice et achevé en 1578, impliquant divers remaniements à l’église. Après l’ajout d’une aile et diverses réparations menées en 1631, la dévotion croissante envers Notre-Dame-de-Miséricorde à travers la statue mariale présente au couvent entraîne l’ajout d’une chapelle latérale dédiée en 1671. Au 18e siècle, suite à une décision royale, le couvent est dissout en 1771. Malgré quelques réparations, l’église et les bâtiments conventuels sont progressivement abandonnés et utilisés à des fins agricoles avant d’être revendus au gré de la Révolution et reconvertis en entrepôts agricoles. La chapelle est rachetée et rendue au culte en 1894 avant un nouvel abandon. L’ensemble du couvent est finalement racheté en 1967 par un particulier qui entreprend l’importante restauration des bâtiments conventuels et de la chapelle, inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1991.

Les églises de Pourrières disparues ou à l'état de vestiges

A côté de ces églises et chapelles toujours en élévation, Pourrières compte également plusieurs lieux de culte disparus ou à l’état de vestiges, édifiés aux époques médiévale et moderne. Parmi les neuf recensés, cinq relèvent d’une construction médiévale et quatre d’une érection moderne.

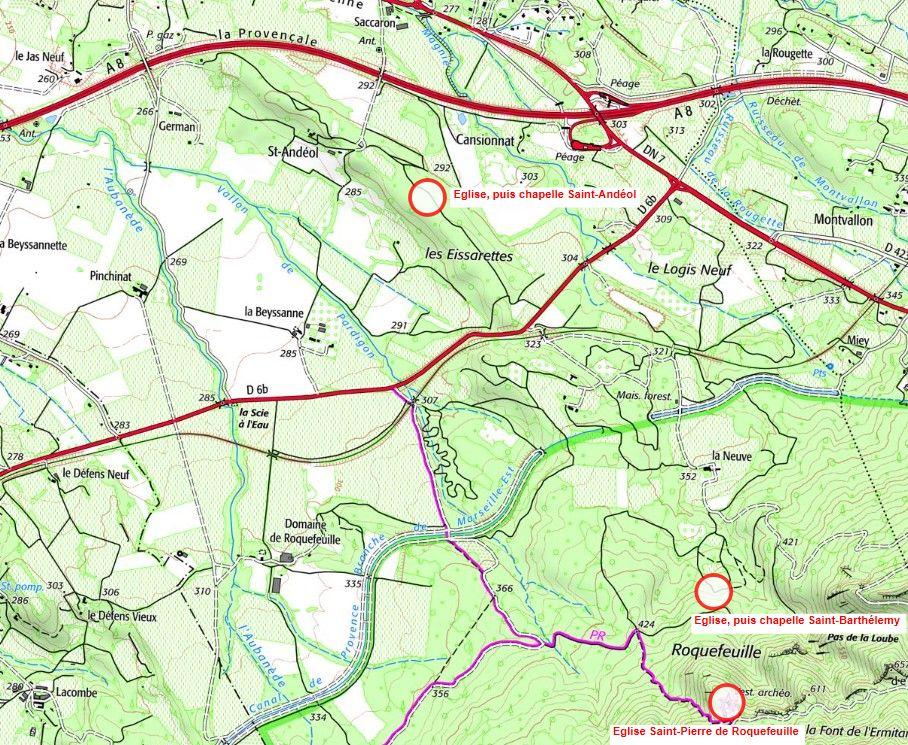

Ce nombre de lieux de culte présents sur la commune peut avoir plusieurs origines. En premier lieu, au Moyen Age et ce jusqu’en 1792, le territoire communal actuel est divisé en deux territoires indépendants formés par Pourrières et Roquefeuille, l’un au nord et l’autre au sud, et possédant chacun leur castrum et églises. Toujours à l’époque médiévale, le territoire de Pourrières comporte en outre plusieurs sites d’habitat dispersé et rural ayant chacun leur lieu de culte, de même que certains édifices jalonnent les principales voies de communication menant aux cultures et territoires voisins. Certains de ces sites sont d’ailleurs déjà investis durant l’Antiquité, notamment autour de la chapelle Notre-Dame-du-Bois ou du hameau de Saint-Andéol. Enfin, à l’époque moderne, alors que les lieux de culte médiévaux disséminés sur le territoire sont progressivement abandonnés, d’autres sont édifiés autour du noyau villageois et de son église paroissiale. De plus, l’essor des dévotions à cette époque favorise l’élévation de certaines chapelles sous l’impulsion de confréries ou de figures du pouvoir local ou religieux.

Si ces édifices ont depuis disparu au fil des siècles, pour la plupart suite à la Révolution, leurs vocables ont largement subsisté à travers les noms donnés à certains lieux-dits de la commune toujours en usage.

Les églises médiévales

Les églises de Roquefeuille

Le castrum de Roquefeuille apparait dans les textes au 13e siècle, cité pour la première fois en 1223 dans les chartes de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. Au siècle suivant, ce territoire comprend une vingtaine de feux. Jusqu’au tournant du 15e siècle marquant son abandon puis sa disparition, le castrum sert de relais entre celui de Pourrières et les terres cultivées. Il comprend alors un château dominant un éperon rocheux autour duquel gravite un village fortifié en contrebas. Ce dernier sera remplacé à l’époque moderne par diverses bastides dispersées sur le territoire. Il ne reste à ce jour plus que quelques vestiges du site castral, presque entièrement détruit. Le site de l’église Saint-Barthélemy, également en contrebas, pourrait selon Gérin-Ricard et la découverte de sépultures datant de l’âge de bronze connaitre une occupation depuis l’Antiquité. Enfin, le lieu de Saint-Andéol apparait dès le 11e siècle dans les textes, cité en 1008 et 1014 dans des chartes de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille à l’occasion de donations faites à l’abbaye.

Eglise, puis chapelle Saint-Barthélemy

L’église Saint-Barthélémy est mentionnée au 11e siècle dans une charte de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de 1060-1080 aux côtés de l’église Saint-Pierre avant d’être confirmée à l’abbaye en 1098 en tant que « Sanctus Bartholomus de Rochafolio ». De 1113 à 1173, l’église paroissiale associée au territoire de Roquefeuille est plusieurs fois confirmée à l’abbaye victorine, mais sans vocable précisé, ne permettant donc pas d’associer avec certitude le titre de paroisse à l’église Saint-Barthélemy située à l’extérieur du castrum, face à l’église castrale Saint-Pierre, même si plusieurs travaux convergent sur le sujet. Si l’église n’est pas la paroisse primitive, elle l’est dans tous les cas rapidement devenue suite à l’abandon précoce du site d’habitat du castrum de Roquefeuille et de l’église Saint-Pierre rattachée. Vers 1339, le territoire de Roquefeuille est rattaché à celui de Pourrières. De son côté, l’église n’est pas incluse dans les visites pastorales de 1340 et 1345 même si le castrum de Roquefeuille est encore occupé pendant la guerre de l’Union d’Aix entre 1383 et 1388, avant d’être déclaré inhabité dès le tournant du 15e siècle.

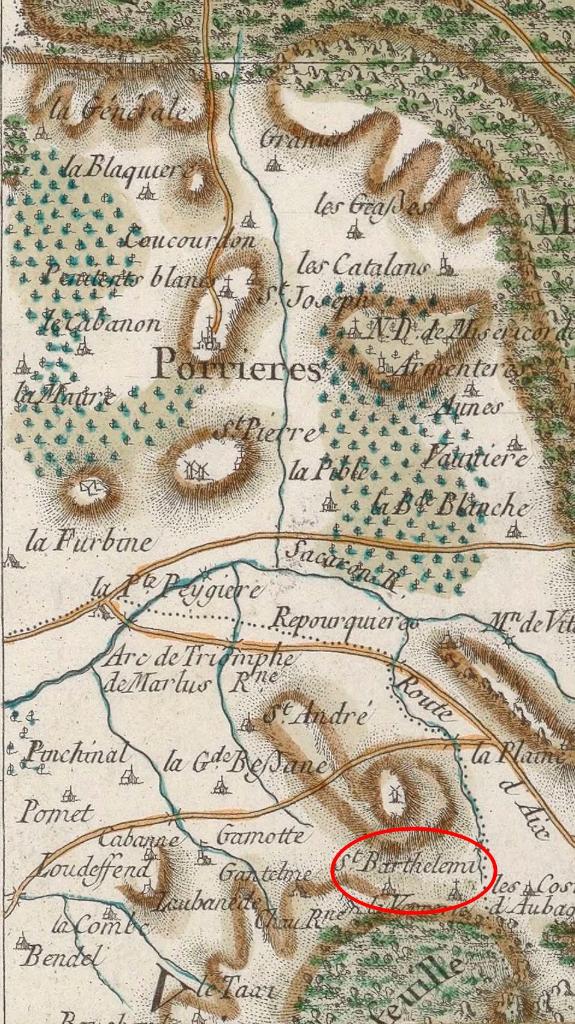

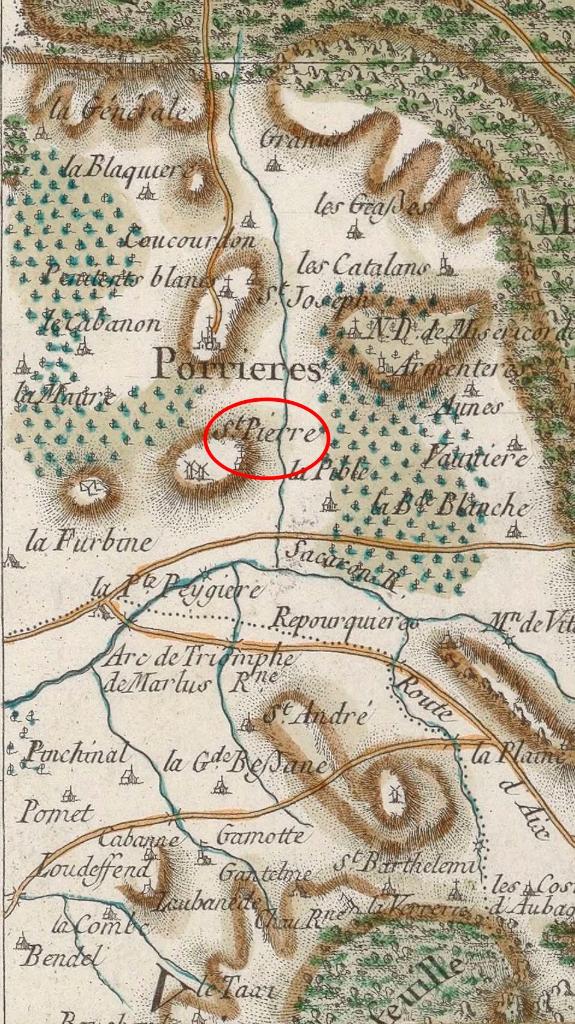

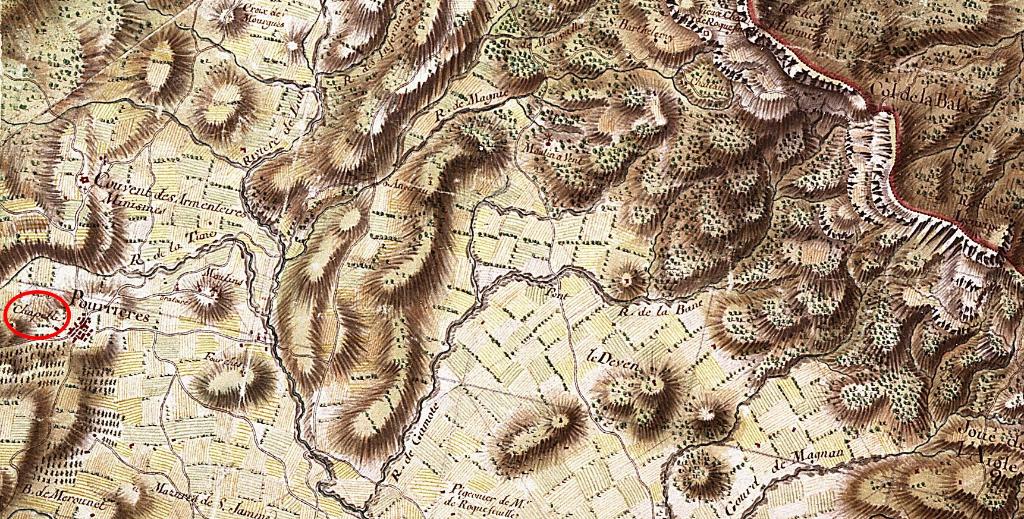

Au 16e siècle, la visite pastorale de 1547 témoigne bien de l’abandon du site, présentant une édifice dans lequel il pleut, aux fenêtres ouvertes, sans fonts baptismaux, pauvre en ornements et objets religieux et délaissée par son curé qui n’habite plus Roquefeuille. Les habitants trop éloignés de l’église paroissiale Saint-Trophime préfèrent alors se rendre à l’église de Trets ou de Pourcieux. En 1639, la visite pastorale ordonne de faire réparer l’édifice « qui sen va en ruine », en particulier son pavement, sa porte et son couvert. L’église est encore visitée en 1663, entrainant enfin sa réparation. Toujours au 17e siècle, l’installation progressive de verreries à Roquefeuille laisse supposer que l’église, définie comme chapelle, soit plus ou moins investie jusqu’au milieu du 19e siècle. Encore en 1787-1788, Achard relate que le vicaire de Pourcieux y célèbre des offices les dimanches et jours de fête. Parallèlement, le lieu de culte figure toujours sur la carte de Cassini et la carte des frontières est de la France et son inventaire est dressé en 1793 à la Révolution.

![Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [St Barthelemi, Pourrières].](/img/e0be0c1f-9f9c-4ef3-84ce-6c0c2128d67b)

![Carte des frontières est de la France, de Grenoble à Marseille, 4e quart 18e siècle. [Détail de la feuille 192-66, S. Barthelemy, Pourrières].](/img/6cf3376e-863b-46d6-b8dd-2abe5c9f3dd0)

La chapelle, située chemin des Marseillais à quelques centaines de mètres de l’ancien castrum de Roquefeuille, est un édifice orienté à nef unique de deux travées et abside semi-circulaire dont il ne reste que quelques pans de murs. Bien que de datation médiévale, l’appareillage, irrégulier, pourrait suggérer une reconstruction moderne de la chapelle.

Eglise Saint-Pierre de Roquefeuille

L’église Saint-Pierre est mentionnée dans une charte de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de 1060-1080 aux côtés de l’église Saint-Barthélemy. Elle est par la suite de par sa position vraisemblablement intégrée au castrum de Roquefeuille, mentionné pour la première fois en 1223 et abandonné au 15e siècle. Bien que compris sur le site de l’ancien castrum, l’édifice n’a pas laissé de traces identifiables parmi les vestiges dont il ne reste que quelques éléments d’habitations et de mur d’enceinte.

Eglise, puis chapelle Saint-Andéol

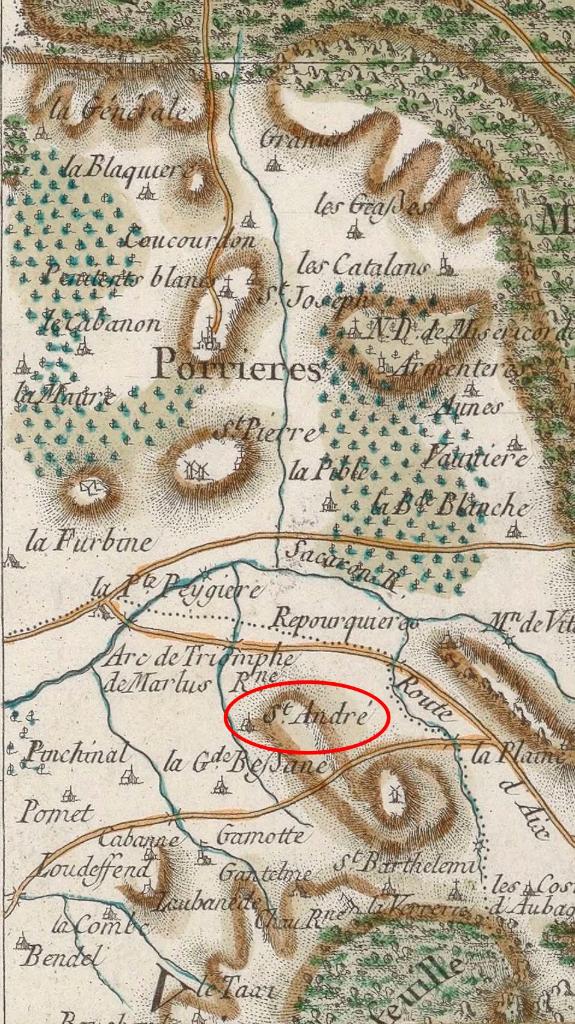

L’église Saint-Andéol est confirmée plusieurs fois au 12e siècle à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille après une donation au 11e siècle d’une partie d’un autel de Saint-Andéol suggérant déjà l’existence d’un édifice du culte. Sa construction est néanmoins peut-être antérieure, faisant même probablement partie des premières églises médiévales du territoire. En effet, l’édifice est implanté aux abords de la villa antique des Eissarettes, dont subsiste les bases d’un édifice apparenté à un mausolée du 1er ou 2e siècle à proximité du château contemporain de Saint-Andéol. Cet édifice, possiblement détruit ou reconverti comme beaucoup de lieux païens en lieu de culte des premiers siècles chrétiens, a peut-être orienté la construction plus tardive de l’église dans la fin du haut Moyen Age. La découverte d’un bloc de marbre blanc antique retaillé en sarcophage avec encoche céphalique et d’un fragment d’autel décoré d’un chrisme accosté de colombes, datable du 5e-7e siècles à l’occasion de la destruction de l’église à la fin des années 1920 conforte cette hypothèse de datation. De plus, le lieu de Saint-Andéol apparaissant dans les chartes de l’abbaye victorine en 1008 et 1014, ceci peut suggérer qu’un site d’habitat s’est déjà développé autour d’une église du même nom, avant l’apparition du castrum de Roquefeuille au 13e siècle. A l’époque moderne, l’édifice, toujours en élévation, subit plusieurs restaurations, notamment sa toiture et une partie de ses murs en 1657. En 1666, un petit tableau à l’effigie du saint titulaire est placé dans l’édifice. La chapelle est probablement abandonnée à partir du 18e siècle, une aquarelle la présentant déjà en ruine dans le 2e quart du 19e siècle, jusqu’à sa démolition vers 1929. Si la chapelle a disparu, le lieu-dit de Saint-Andéol perdure.

![Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [St André, Pourrières].](/img/8d3438e3-f244-4d8c-9020-962fd29c7266)

![St Andiou a Saccaron, dit le temple d'Hercule, [ruines de la chapelle Saint-Andéol à Pourrières.], [1828-1850.]](/img/82eb1eff-3ed1-4ea7-8302-6d8776f9a85b)

Les églises de Pourrières

Le territoire de Pourrières apparait dans les textes en 1046 sous le toponyme « Porrerias » avant d’être repris en 1065 et qualifié de castrum, « castro Porreiras », au 12e siècle. Une église, probablement issue du dernier quart du 11e siècle, lui est rapidement associée dans une charte non datée de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille faisant état de biens cédés par des milites à l’abbaye, accompagnée d’églises alentours présentées comme possiblement antérieures. En 1098, la même église est confirmée à l’abbaye sous le titre de Saint-Trophime auprès des mêmes églises alors mentionnées comme rurales. Au cours du siècle suivant, elle est confirmée à cinq reprises, cette fois-ci avec ses chapelles (1135, 1173), suggérant son nouveau titre de paroisse du castrum et ainsi le nouveau statut des lieux de culte qui lui sont associés.

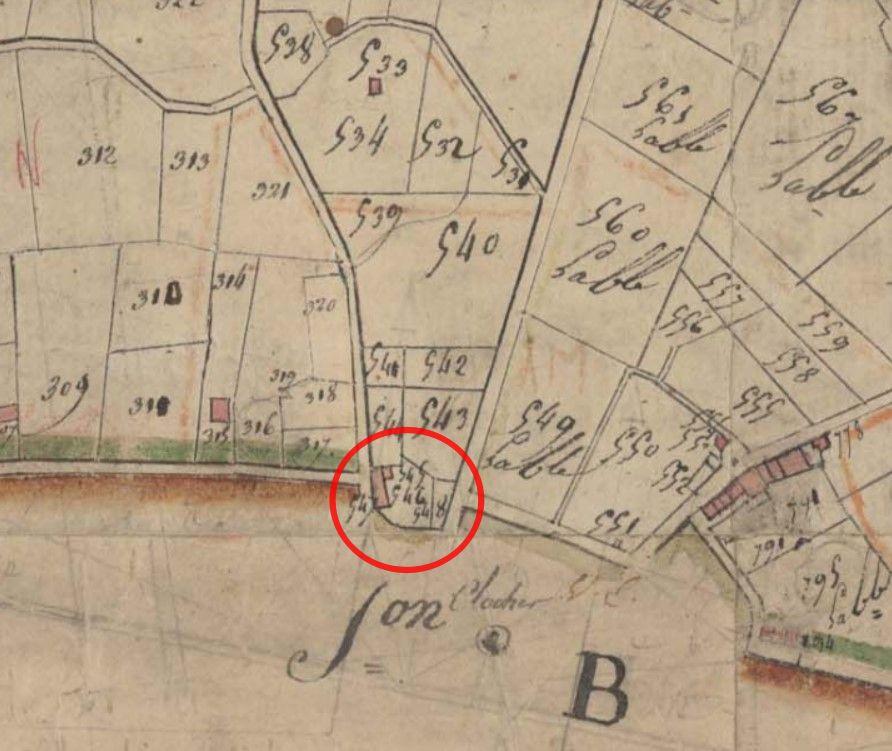

Chapelle, puis ermitage Saint-Pierre

La chapelle Saint-Pierre apparait aux côtés de l’église du castrum de Pourrières et d’autres églises rurales dans une charte non datée de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille faisant état de biens cédés par des milites. Cette dernière précise que les églises extérieures au site fortifié pourraient être antérieures à celle du castrum, suggérant une construction entre la fin du haut Moyen Age et le début du Moyen Age central. L’édifice continue d’être cité dans des chartes du 11e et 12e siècles auprès de l’église du castrum, devenue église paroissiale, et des autres églises redéfinies alors comme chapelles rurales (1098, 1113-1173). La chapelle est ensuite mentionnée au fil des siècles dans les délibérations du conseil de communauté. En 1550, celui-ci délibère de faire réparer l’édifice. Encore en 1588, il est question de réunir des fonds pour la réfection de sa toiture. Néanmoins, la communauté, alors en contexte de guerre religieuse, décide finalement en 1590 de prélever des tuiles du lieu de culte pour remplacer celles du moulin « rompu par les gendarmes », considéré plus utile. En 1614, un marché pour la réparation de la toiture de la chapelle est enfin passé, ce qui n’empêche pas la communauté d’organiser des quêtes à l’église paroissiale pour le financement de travaux à la chapelle en 1624 ou de prélever une somme destinée à la vacquette pour la réfection du couvert en 1626. Les comptes trésoraires permettent d’attester de la réparation effective de l’édifice les deux années suivantes. Remis en état, un ermite propose en 1658 de s’y installer à condition que la communauté fasse construire un ermitage attenant. La demande acceptée, les ermites se succéderont ensuite périodiquement à l’ermitage jusqu’en 1783, comme en témoigne notamment les registres de délibérations de la communauté en 1678, 1689, 1692, 1699, 1719, 1724, 1741, 1752. En 1691, le conseil délibère des réparations urgentes pour rendre l’ermitage habitable, sachant que « lesd reparations n’ayant pas este faites tant leglise que loge ». Encore en 1699, il décide la réparation du bâtiment, sans porte ni serrure, confirmée par les comptes trésoraires de l’année suivante. En 1713, la toiture de la chapelle doit à nouveau être réparée. En 1719, un devis de réparations à effectuer à l’ermitage est délibéré suite à l’installation d’un nouvel ermite. Quatre ans plus tard, en 1723, le conseil prévoit des réparations, le vent ayant enlevé le plancher de l’ermitage déclaré inhabitable, attestées dans les comptes trésoraires de 1723-1725. En 1746, la cloche de la chapelle est également renforcée. A la Révolution, en 1793, la cloche de la chapelle enlevée, l’édifice et son ermitage sont vendus comme biens nationaux. L’ensemble est racheté en 1812 avec la ferme mitoyenne par un particulier puis progressivement laissé à l’abandon jusqu’à sa disparition.

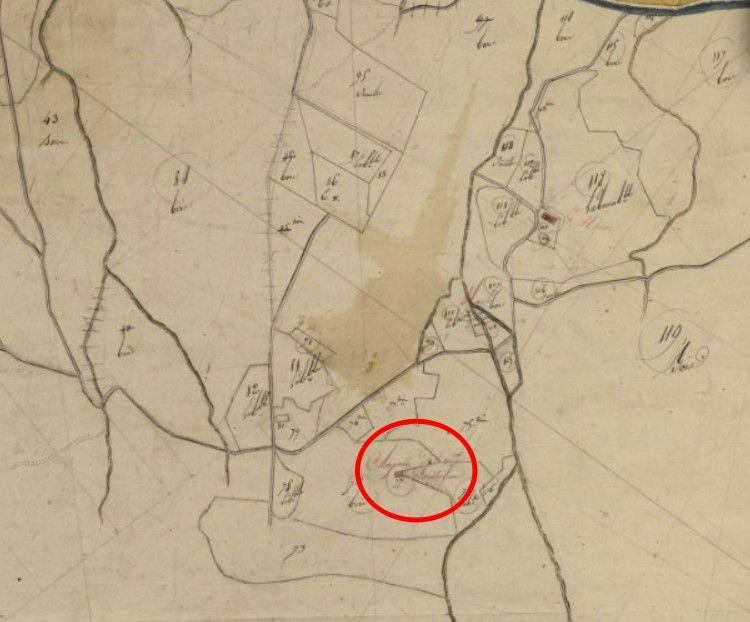

![Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [St Pierre, Pourrières].](/img/0a7bd645-4f6a-4247-908b-f85192c4c1a4)

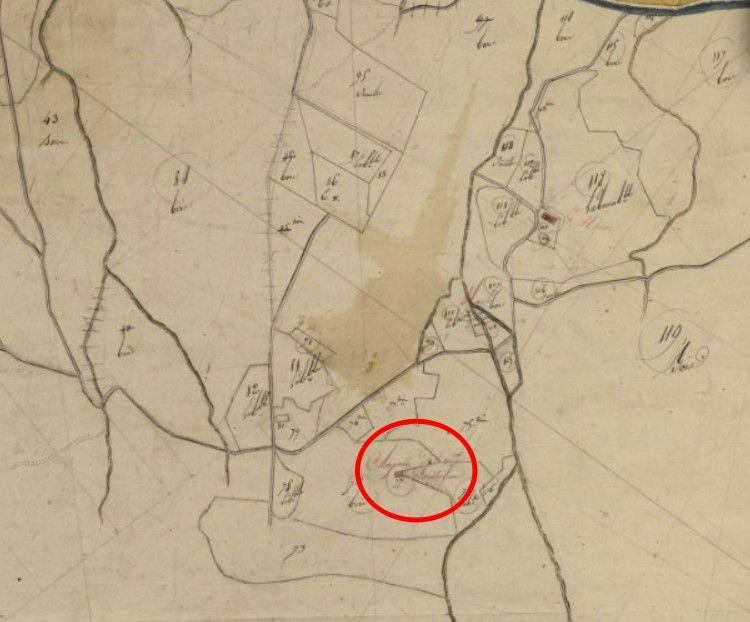

Située au sud-est du village sur un coteau dit colline des moulins à vent mais aujourd’hui disparue, la chapelle a néanmoins donné son nom au lieu-dit Saint-Pierre, connu dans les archives de la communauté depuis au moins le 16e siècle.

Chapelle Saint-Jaume

La chapelle Saint-Jaume, apparaissant parfois comme Saint-Jacques, est mentionnée pour la première fois dans la même charte non datée que la chapelle Saint-Pierre aux côtés d’autres églises et de l’église du castrum, avant d’être à son tour présentée comme chapelle rurale dans les mêmes confirmations des 11e et 12e siècles. Elle pourrait donc avoir été élevée à la même période que la chapelle Saint-Pierre, entre la fin du haut Moyen Age et le début du Moyen Age central. A l’époque moderne, les archives communales révèlent que l’édifice existe toujours, dans un état de dégradation avancé. En 1656, le conseil de communauté vote en effet une participation financière à la restauration de la chapelle presqu’à l’état de ruine. Près d’un siècle plus tard, le 12 avril 1746, le conseil relate que des habitants se fournissent en pierres à la chapelle pour la construction entre autres d’un grand pigeonnier à proximité. Le 4 septembre courant, le conseil interpelle deux habitants au sujet de ce même acte contribuant à la démolition progressive des murs de la chapelle déjà en grande ruine.

Les occurrences au lieu de culte dans les archives communales disparaissent ensuite progressivement, à l’instar de l’édifice dont il restait encore quelques bases au début des années 2000 au sud du village près de la villa antique du Puits de la Vieille et qui a laissé son nom au lieu-dit Saint-Jaume.

Chapelle Saint-Etienne

La chapelle Saint-Etienne est citée dans les mêmes chartes que les chapelles Saint-Pierre et Saint-Jaume, suggérant également son élévation entre la fin du haut Moyen Age et le début du Moyen Age central. Au 17e siècle, la chapelle est toujours en élévation, le conseil de communauté demandant d’y faire des réparations en 1699. Un devis de réparations non daté mais relevant probablement du 18e siècle révèle alors une voûte menaçant ruine, diverses lacunes dans les murs et toiture, un pavement dégradé et des contreforts en ruine, attestant une dégradation plutôt avancée de l’édifice. La chapelle existe encore en 1735, citée dans une délibération du conseil de communauté. Comme pour la chapelle Saint-Jaume, les mentions à la chapelle se raréfient par la suite, marquant vraisemblablement son abandon progressif. Suite à la Révolution, l’édifice est revendu et réhabilité en entrepôt agricole.

Des vignes, plantées vers les années 2000, occupent son emplacement sur les pentes boisées au nord-ouest du village le long de la route de Puyloubier, non loin du lieu-dit de la Blaquière. Elle a laissé son nom au lieu-dit de Saint-Etienne, déjà présent dans les archives communales depuis au moins le 17e siècle.

Les églises modernes

A l’époque moderne, l’habitat se resserre autour du village actuel de Pourrières, tandis que les dévotions se multiplient. Des communautés et figures notables du territoire, comme des seigneurs, la confrérie des pénitents blancs locales, ou des prêtres, font ériger leurs propres édifices aux abords de l’église paroissiale. Une chapelle est parallèlement rapidement associée à l’hospice local. Certains vocables des chapelles recensées (Notre-Dame-de-Bon-Voyage, Notre-Dame-de-Pitié) correspondent notamment aux dévotions qui se développent à cette période.

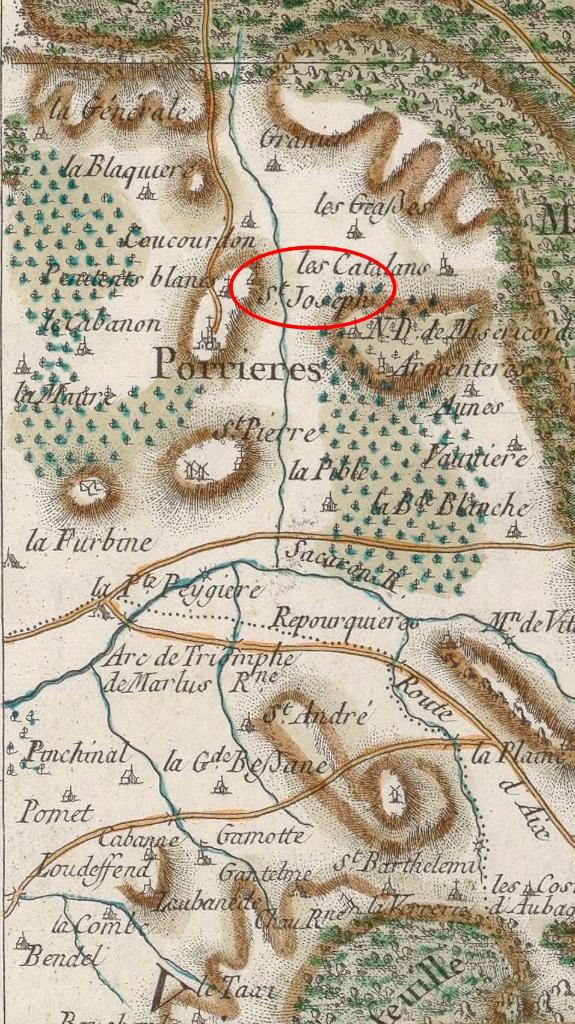

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage, puis Saint-Joseph

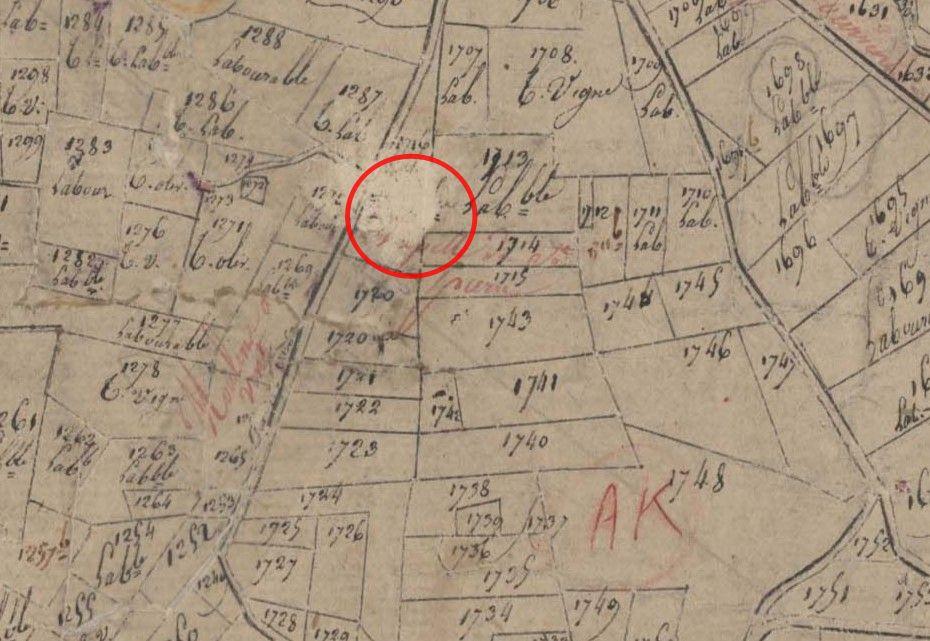

La chapelle Saint-Joseph, est, selon le chanoine Malausse, d’abord connue sous le titre de Notre-Dame-de-Bon-Voyage. Elle aurait été construite au début du 16e siècle à l’initiative d’un seigneur du lieu issu de la lignée des Glandevès. En 1509, des réparations à l’édifice figurent cependant dans les archives communales. Une délibération du conseil de communauté du 1er janvier 1755 témoigne que « la chapelle st Joseph ou Notre Dame de Bon voyage » nécessite une remise en état, légitimée d’autant plus que le lieu fait l’objet d’une importante dévotion et d’une procession tous les premiers dimanches du mois après les vêpres. Le 28 décembre de la même année, lesdites réparations sont passées aux enchères à François Lieutaud suite à un devis dressé par Jean, architecte de Peynier. Malgré cette initiative, l’édifice disparait progressivement après la Révolution faute d’entretien, présenté déjà comme une masure sur le plan cadastral de 1810.

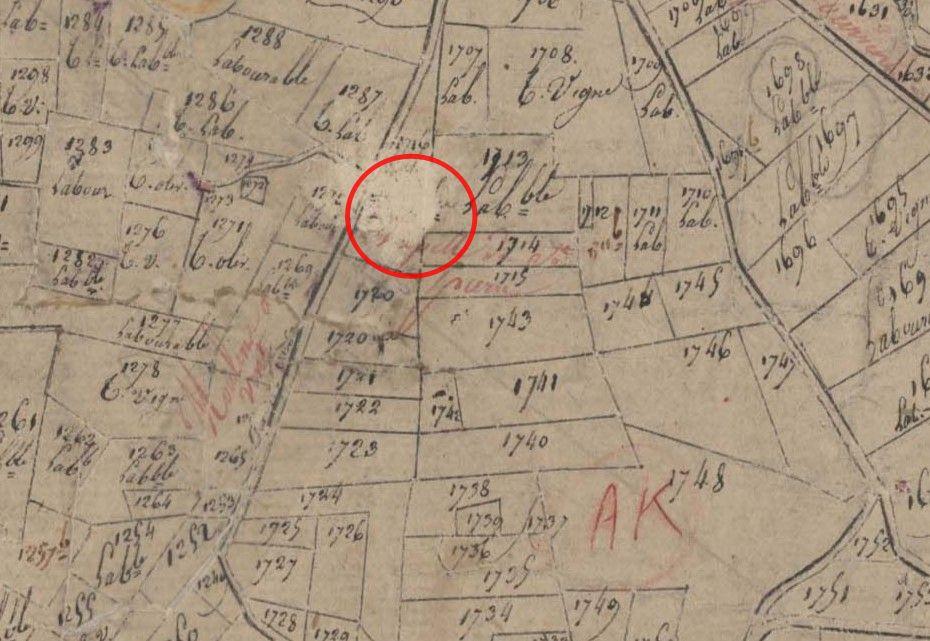

![Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [St Joseph, Pourrières].](/img/df6896e7-f4d3-43a0-b303-fe41610530c0)

Malausse situait la chapelle sur une colline à quelques centaines de mètres au nord du village, Pierre Pélissier la localisant ensuite plus précisément près de la chapelle des pénitents. Sa mémoire et sa trace se retrouvent en effet par le biais du lieu-dit de Saint-Joseph connu dans les archives communales depuis au moins 1682 auquel l’édifice a laissé son nom.

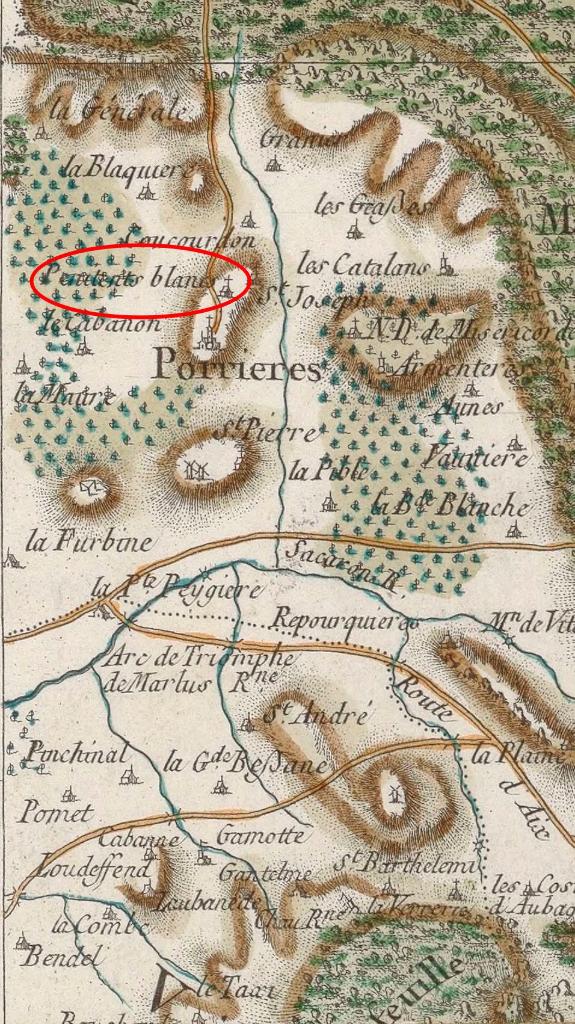

Chapelle Notre-Dame-De-Pitié dite des pénitents blancs

En 1568, le conseil de communauté autorise la confrérie des pénitents blancs du lieu à construire une chapelle au lieu-dit le cimetière, contre l’église paroissiale derrière la sacristie. Suite à cet accord, un premier édifice est donc élevé au 16e siècle sous le titre de Notre-Dame-de-Pitié. Or, en 1608 dès le début du 17e siècle, la confrérie accepte de céder une partie de son édifice joignant l’église dans le cadre de l’agrandissement de cette dernière. En 1663, un nouvel agrandissement de la paroisse ordonné depuis 1629 par sentence pastorale impacte de nouveau la chapelle, sa démolition projetée en faveur de l’extension. Cependant, les frères pénitents sont autorisés par visite pastorale du 7 septembre 1663 à faire construire en contrepartie une nouvelle chapelle à l’endroit le plus commode. En 1664, le conseil de communauté s’engage à en financer la construction à condition que la confrérie lui cède leurs droits sur le fond et les murs et octroie un prêt à cet usage. En ce sens, la chapelle existante est estimée le 1er avril et vendue par les frères à la communauté le 7 avril 1664. Le 16 mars 1665, cette dernière autorise la construction d’un four à chaux à la Palière pour la construction de la nouvelle chapelle. Près que de soixante ans plus tard, en 1733, l’édifice est orné d’une montre solaire peinte sur sa porte. En 1754, la chapelle prend un temps le titre de paroisse suite à l’interdiction de l’église paroissiale. Suite à cette décision, en 1758, le conseil de communauté fait estimer les dégradations de l’édifice depuis le transfert du culte. La montre solaire est réparée en 1776. A la Révolution, le 22 septembre 1792, le conseil autorise l’installation d’un club patriotique au sein de l’édifice avant son rachat par un particulier le 20 janvier 1794. Revendu en 1803, les pénitents blancs y sont à nouveau accueillis jusqu’à la suppression définitive de la confrérie dans les années 1840. L’édifice est ensuite entretenu et utilisé ponctuellement par la paroisse avant de lui servir d’entrepôt. Dans les années 1870, le curé décide de remettre l’édifice à la municipalité pour servir à l’accueil de l’école de garçons, dont le devis et plans sont dressés par l’architecte aixois Huot et les travaux supervisés par le maçon pourriérois Hippolyte Lieutaud puis réceptionnés le 14 février 1875. L’édifice sert alors d’école une quinzaine d’années avant d’être abandonné suite à la construction du groupe scolaire et laissé à la ruine.

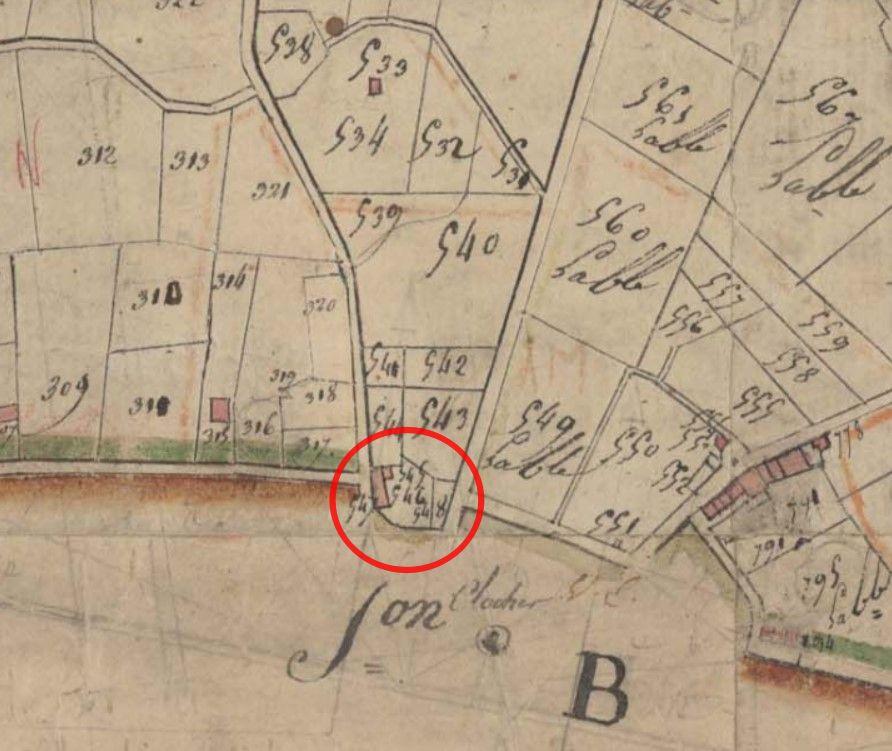

![Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle [Penitents blancs, Pourrières].](/img/ea6f1ade-5571-43ea-8424-976d8a0e9346)

Son emplacement, au croisement des rues du Château d’Eau et du Bassin est finalement réinvesti dans le premier quart du 20e siècle, laissant place à la construction d’un nouveau bâtiment, tour à tour salle des fêtes puis cinéma avant de servir d’entrepôt. Sa mémoire perdure néanmoins à travers le lieu-dit des Pénitents blancs auquel la chapelle a laissé son appellation.

Chapelle Sainte-Anne

La chapelle Sainte-Anne est édifiée au 17e siècle sous l’impulsion du prêtre Pierre Tripoli. A sa demande, le conseil de communauté autorise en effet en 1633 l’achat d’un emplacement et l’érection d’une chapelle sous le titre de « Madame Ste Anne » à ses frais. L’édifice est selon Malausse élevé en 1636 au lieu-dit du Portail de Moutte. Près de vingt plus tard, dans son testament du 7 janvier 1654, Tripoli demande la fondation d’une chapellenie Sainte-Anne en faveur de l’entretien de l’édifice, désignant Antoine Imbert comme recteur et unique héritier. La fondation est autorisée le 20 octobre courant. Près de vingt ans plus tard, en 1678, le conseil de communauté délibère la remise des meubles et ornements de la chapellenie au premier consul. En 1679, un prêtre de Puyloubier s’engage à célébrer une messe quotidienne dans l’édifice. Le conseil vote alors en 1682 la réparation de la cloche de la chapelle, confirmée par les comptes trésoraires annuels. Cependant, à partir de la fin du siècle, comme en témoigne diverses délibérations de la communauté, le service d’une messe journalière à la chapelle n’est pas constant. En 1705, face à l’importance des dépenses à effectuer pour l’entretien de la chapelle et des biens associés, le recteur en place passe requête pour réduire officiellement le service attendu à condition de consacrer annuellement une certaine somme du revenu de la fondation aux réparations de l’édifice. Consentie dans un premier temps, la requête donne ensuite lieu à un procès dès 1708 entre le recteur et la communauté. En 1729, la situation ne s’est pas améliorée, une délibération relatant la ruine prochaine de la chapelle faute de réparations suffisantes. En 1738, une lettre du curé du lieu signale une réédification récente de l’édifice et demande sa bénédiction, puisque jugée utile pour les habitants éloignés de l’église paroissiale. Néanmoins, le conseil de communauté somme à nouveau la mise en état de l’édifice en 1755. A la Révolution, en 1791, la chapelle est vendue à un particulier puis réhabilitée en four à pain en utilisation jusque dans les années 1970, avant d'être transformée en immeuble d'habitation, toujours visible à l'est de la rue Louis Pasteur.

Chapelle de l’hospice

Le dernier hôpital de Pourrières remonte au moins au 18e siècle. En 1765, Rose Simeonis, fondatrice de l’hospice local, acte dans son testament « qu’il soit fait une chapelle, dans laquelle les srs recteurs fairont dire la messe tous les dimanches et fetes de l’année pour raison de quoy je fonde une chapellanie ». Dans le tableau des chapelles du Var de 1903, la chapelle de l’hospice, dédiée selon les travaux historiques à Saint-Marc ou à Sainte-Catherine, toujours ouverte au public, est bien déclarée avoir été érigée en 1768. Selon Pierre Pélissier, en 1848, l’édifice est assaini et ses élévations extérieures restaurées en 1877. Il est cependant détruit dans les années 1970, menaçant ruine dans la seconde moitié du 20e siècle, son emplacement accueillant ensuite un garage reconverti depuis en atelier puis en logements, rue Centrale.

Autres édifices

Enfin, les époques moderne et contemporaine laissent également place à l’érection de quelques chapelles privées sur le territoire. Implantées à l’initiative de propriétaires de bastides et domaines, elles sont principalement élevées pour un usage privé, accueillant néanmoins la population locale à certaines occasions. A la Révolution, une délibération communale du 18 septembre 1791 témoigne notamment de l’interdiction de dire la messe publiquement à la chapelle de Saccaron. Si certaines de ces chapelles ont depuis disparu au gré de leurs propriétaires et destinations, certaines subsistent encore en élévation ou à l’état de vestiges.

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- étudiées 2

- repérées 12

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) IGN

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) IGN

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) IGN

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) IGN

- (c) Archives communales, Marseille

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Documents d'archives

-

Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1793. Pourrières. 1365-1793. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 MI 204 R1 - 2 MI 204 R3. Disponible en ligne : <https://archives.var.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2024.

BB 2 : f° 193, 1550. BB 5 : f° 252, 1590. BB 11 : f° 74, 1624 ; f° 268, 1626. BB 13 : f° 2, 1633. BB 15 : f° 189, 1656 ; f° 303, 1658. BB 16 : f° 41, 43 et 44, 1664 ; f° 111, 1665. BB 19 : f° 360, 1678 ; f° 371, 1678 ; f° 400, 1679. BB 20 : f° 59, 1682 ; f° 283, 1689 ; f° 398, 1691 ; f° 443, 1692. BB 21 : f° 282 et 326, 1699. BB 23 : f° 433, 1713. BB 24 : f° 539-540, 1719. BB 25 : f° 255, 1723. BB 26 : f° 69, 1724 ; f° 428 et 429, 1729. BB 27 : f° 28, 1733 ; f° 88, 1735 ; f° 282, 1741. BB 28 : f° 106 et 137, 1746 ; f° 520, 1752. BB 29 : f° 72, 1754 ; f° 86 et 137, 1755 ; f° 270, 1758. BB 32 : f° 93, 1776. BB 34 : f° 123, 1791 ; f° 124, 1792 ; f° 141, 1791. CC 206 : f° 12, 1626-1628. CC 264 : 1682-1683. CC 304 : f° 7, 1723. CC 306 : f° 6, 1725. -

Expedient pour messire fabre contre les consuls et commté dud lieu de Porrieres. 4 mai 1712. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 152.

Mention du testament de Pierre Tripoli daté du 7 janvier 1654. -

Concession de la baisse du service à la chapelle ste anne de porrieres. 22 mars 1708. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 152.

Mention de la requête du recteur passée en 1705 pour réduire le service à la chapelle. -

Expedient pour messire fabre contre les consuls et commté dud lieu de Porrieres. 4 mai 1712. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 152.

-

Extrait de translation passe entre ledit prieur de pourrieres et les freres penitents dudit lieu par laquelle freres penitans luy donnent partie de leur chapelle pour fere une chappelle pour leglise parrochialle a nostre dame desperance. 5 mai 1608. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 31.

-

Extrait d'acte fait aux consuls et comté de porrieres par le recteur des freres penitents blancs du lieu, 10 mars 1664. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 31.

-

Raport d'estime de la chapelle des freres penitents. 1er avril 1664. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 31.

-

Quittance de la somme de 1454 livres passée par la commté pour le prix de la chapelle des freres penitents. 7 avril 1664. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 31.

-

Devis de la reperation a faire a la chapelle de St Estienne. s.d. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 61.

-

Inventaire des effets des églises et chapelles champêtres supprimées dans le territoire de Porrieres. 26 mars 1793. Archives départementales du Var, Draguignan : 1 Q 1572.

-

Tableau des chapelles du Var. 1903. Archives départementales du Var, Draguignan : 4 V 1.

-

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d’Aix-en-Provence, 1547. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 202.

Paroisse de Roquefeuille, f° 167-169, 1547. -

Sentence d'autorisation de la fondation faite par messire Tripoli de la chapelle de Ste Anne. 20 octobre 1654. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

-

Memoires sur l'appel de la sentence de visitte de l'Eglise dudit Pourrières. 1663. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

Mention de l'ordonnance de visite pastorale de 1629. -

Lettre du curé de Pourrières au vicaire général au sujet de la bénédiction de la chapelle Sainte-Anne. 1738. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

-

Mémoire pour l'hospital ou œuvre de Misericorde du lieu de Porrieres. 1774. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

Mention du testament de Rose Simeonis daté de 1765. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence,1638-1641. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1335.

Paroisse de Roquefeuille, f° 150-151, 1639. -

Procès-verbaux et sentences de visites pastorales du diocèse d'Aix, 1656-1672. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1339.

Paroisse de Pourrières, f° 185-188, 1663. -

[Fiche sur la chapelle Sainte-Anne de Pourrières]. Années 1960-1970. Archives diocésaines de Fréjus-Toulon, Solliès-Ville : fonds Chanoine Louis Malausse 1 F. Disponible en ligne : <https://fraec83-num.fr/s/public/item/7397>. Date de consultation : 2024.

Mention de la construction de la chapelle en 1636. -

[Fiche sur la chapelle Saint-Andéol de Pourrières]. Années 1960-1970. Archives diocésaines de Fréjus-Toulon, Solliès-Ville : fonds Chanoine Louis Malausse 1 F. Disponible en ligne : <https://fraec83-num.fr/s/public/item/7395>. Date de consultation : 2024.

Mention de restaurations sur l'édifice en 1657. -

ARNAUD, Claude, BORREANI, Marc, JERPHANION, Guillaume de. [Evolution historique de l'habitat en Provence Verte Verdon.] Tapuscrit, [vers 2020]. Collection particulière : non coté.

Mention du rattachement du territoire de Roquefeuille à celui de Pourrières vers 1339.

Bibliographie

-

COULET, Noël. Population et société à Pourrières, 1368-1430. Premier bilan d'une enquête. Dans : Etudes rurales, 1973, n°51, p. 85-111. Disponible en ligne : <https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1973_num_51_1_1880>. Date de consultation : 2024.

Mention des visites pastorales faites à la paroisse de Pourrières en 1340 et 1345. -

GUERARD, Benjamin, DELISLE Léopold, De WAILLY Natalis. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Collection des cartulaires de France, t. VIII, éditeur B. Guérard, Paris : Typographie de Ch. Lahure, 1857, 2 volumes, CLVI-651-945 p.

CSV 18, 1008 ; CSV 110 et 111, 1014 ; CSV 122, 1060-1080 ; CSV 224, 1098 ; CSV 848, 1113 ; CSV 844, 1135 ; CSV 847, 1169 ; CSV 846, 1173 ; CSV 946, 1223. -

PÉLISSIER, Pierre. Pourrières en Provence, des origines à la Révolution. Manchecourt : Maury-Eurolivres, 1994.

p. 53, réparations à la chapelle Saint-Joseph en 1509 ; p. 108, recherche de financements pour la réparation de la chapelle Saint-Pierre en 1588, marché pour la réparation de la toiture de la même chapelle en 1614, placement d'un tableau de saint Andéol dans la chapelle éponyme en 1666 et démolition de la même chapelle en 1929 ; p. 148, vente de la chapelle des pénitents blancs en 1794. -

PÉLISSIER, Pierre. Pourrières en Provence, 1797-1999. Manchecourt : Maury-Eurolivres, 2001.

p. 80, aménagement de la chapelle des pénitents blancs en école de garçons dans les années 1870 ; p. 211, revente de la chapelle des pénitents blancs en 1803, dissolution de la confrérie des pénitents blancs en 1840 et travaux à la chapelle des pénitents blancs en 1875 ; p. 236, travaux d'assainissement de la chapelle de l'hospice en 1848 et restauration de sa façade en 1877.

Documents figurés

-

Cartes des frontières Est de la France, depuis Grenoble jusqu'à Marseille. / Dessin plume et lavis, par Jean Bourcet de La Saigne et Jean-Claude Eléonore Le Michaud d'Arçon, vers 1780. Echelle 1/28 800e. Cartothèque de l’Institut Géographique National, Saint-Mandé : CH 190 à 192.

Carte n° 192-66. -

Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

-

Plan cadastral de la commune de Pourrières. 1810. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre de 1ère classe Lahont, 1810. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 PP 097 01 à 3 PP 097 06.

Section Eu, n° de plan 06, parcelle 77 ; section Du, n° de plan 05, parcelle 357 ; section Cu, n° de plan 04, parcelle 1717 ; section A, n° de plan 02/2, parcelles 533 et 547.. -

St Andiou a Saccaron, dit le temple d'Hercule, [ruines de la chapelle Saint-Andéol à Pourrières.] / Aquarelle, [1828-1850.]. Archives communales, Marseille : 28 Fi 4.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.