Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

- enquête thématique régionale, patrimoine religieux de Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de la Provence Verte - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

-

Commune

Pourrières

-

Lieu-dit

le Couvent

-

Adresse

avenue des Bastides

-

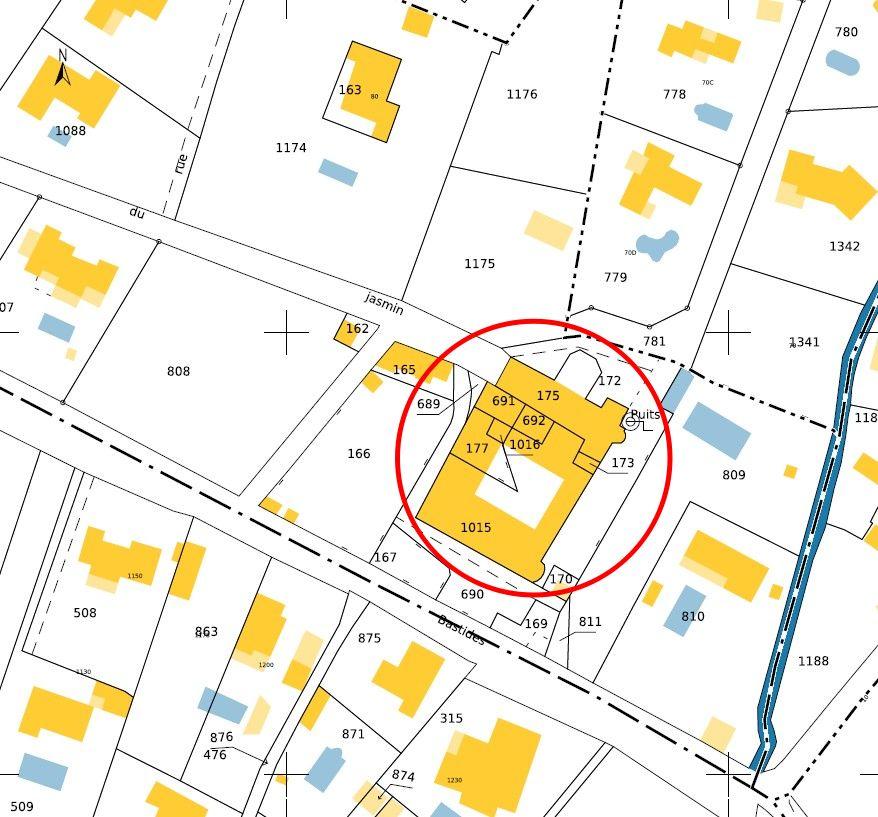

Cadastre

1810

A

936

;

2022

AC

171, 173, 175 à 177

-

Dénominationséglise, couvent

-

Genrede minimes

-

VocablesNotre-Dame-du-Bois

-

Destinationsentrepôt agricole, chapelle

Historique détaillé

L’église médiévale

L’église fait probablement partie des premières églises médiévales du territoire de Pourrières. Mentionnée dans les chartes de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille à l’occasion de sa donation à l’abbaye en 1065 sous la première dénomination « sancte Maria a salto », elle est définie comme « cella », prieuré rural, en 1079, avant d’être plusieurs fois confirmée aux 12e et 13e siècles notamment en 1218 par bulle papale. Situé en dehors du castrum de Pourrières mais appartenant au saltus périphérique, comme suggéré par son appellation « a salto », le prieuré rural est alors complémentaire au prieuré castral de Saint-Trophime.

Un site d’habitat se développant ensuite un temps autour du prieuré, mentionné alors comme « castrum quondam Sancte Marie de Bosco » vers 1232-1244, l’appellation de l’église glisse de même vers celle de « Beate Marie de Bosco », ou Sainte-Marie-des-Bois, mentionnée en 1337 avant d’être à nouveau confirmée par bulle papale en 1361. Au 16e siècle, l’église figurera encore sous les différentes appellations du Bosc, du Bosquet ou encore des Bois.

La fondation du couvent des Minimes

Au 16e siècle, une délibération du conseil de communauté de 1541 confirme l’existence d’un cimetière lié à l’édifice, probablement présent antérieurement. Si l’édifice est cependant déclaré en mauvais état à la fin du Moyen Age lors de la visite pastorale de 1469, l’église Notre-Dame-du-Bois prend une nouvelle dimension à l’époque moderne. Alors qu’un ermite s’installe à l’église en 1548 selon les registres de délibérations, le 7 février 1567, le prieur de Pourrières fait acte de cession de l’église et de ses terres joignantes au vicomte Antoine de Glandevès et sa femme Claire de Maynier, seigneurs du lieu. Ces derniers, sans héritiers, souhaitent en effet faire construire et fonder un couvent associé à l’église hors du village, qui leur semble l’endroit le plus convenable pour cet usage. L’établissement serait sous l’ordre de saint François de Paule et investi par des pères Minimes. Le chantier du couvent, adossé à l’église, est alors lancé puis achevé en 1578, campagne durant laquelle est également probablement ajouté le portail monumental de l'église. L’acte de fondation du couvent signé le 29 décembre 1578. Le couvent, qui comprend en outre enclos, jardins, prés, vergers, vignes et terres, peut accueillir douze frères religieux, quatre officiant, avec possibilité d’en accueillir davantage selon l’augmentation des moyens. Un acte du 14 janvier 1580 prévoit la tenue de trois messes hebdomadaires à perpétuité, en plus des prêches à l’église paroissiale (Référence du dossier : IA83003449) lors des fêtes solennelles. Le 20 août 1592, Antoine de Glandevès fait ajouter à son testament le legs des bâtiments conventuels aux pères Minimes ainsi qu’une somme pour assurer leurs réparations. Un an plus tard, en 1593, le seigneur de Pourrières est inhumé au sein de l’église conventuelle, au niveau de l’allée centrale, suivi d’autres seigneurs et figures locales. Son tombeau est présent contre l’élévation nord de la nef.

Quelques années après la fondation du couvent, toujours selon les délibérations du conseil de communauté, les pères Minimes sont en 1582 en procès contre la communauté au sujet d’un pré attenant à la chapelle. A la lumière des registres de délibérations, les interactions entre la communauté et les pères Minimes sont encore nombreuses les années suivantes (1602, 1605, 1619).

La chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde

Au 17e siècle, un hameau, les bastides « darmentary », des Hermentaires, se forme à proximité du couvent, au nord-est du village. De nouveaux aménagements sont également menés sur l’édifice. En 1631, les pères Minimes obtiennent des fonds pour construire une aile au côté droit de la chapelle et y former un chœur « pour chanter l’office divin », subventions confirmées par les comptes trésoraires de la communauté. Des réparations sont parallèlement effectuées à l’entrée de l’édifice la même année. En 1671, au vu de la dévotion croissante envers Notre-Dame-de-Miséricorde à travers la statue mariale présente dans le couvent, Madeleine de Cadry, épouse du notaire pourriérois François Ouvière, demande dans son testament qu’une niche soit faite au côté droit de la chapelle conventuelle. A sa mort, son mari amplifie son vœu et une chapelle est ajoutée contre l’édifice pour recevoir la statue mariale, alors dans le dortoir du couvent. Les travaux sont entrepris par les frères Lieutaud, maçons de Pourrières. En 1672, la communauté autorise les pères à faire construire un four à chaux, suggérant encore de possibles travaux dans la chapelle conventuelle.

Disparition du couvent et changements de destinations

Au 18e siècle, le couvent, prévu pour un nombre limité de religieux, n’accueille plus que quelques pères dès les années 1750. Le 16 mai 1769, une délibération nationale est prise concernant la suppression et l’évacuation d’une partie des couvents de l’ordre des Minimes jugés les moins utiles sur le territoire national, dont les effets immobiliers et mobiliers seront conservés dans un des couvents de l’ordre appartenant à la même province. Avec d’autres, le couvent de Pourrières, pour la province de Provence, est inscrit dans la liste des établissements concernés. La décision transmise localement par lettres patentes éditées en 1769 et enregistrées en 1771, le couvent et ses biens sont inventoriés la même année pour être transférés, conformément à la délibération, au couvent des Minimes d’Aix-en-Provence. Néanmoins, la décision est rapidement contestée par la communauté qui reproche au couvent aixois d’avoir voulu s’adjoindre les revenus du couvent pourriérois. De leur côté, les bâtiments conventuels, alors abandonnés, se dégradent progressivement. Le 12 mars 1775, la communauté sollicite le seigneur du lieu pour obtenir réparation de l’édit royal et ainsi la réintégration des religieux, sans succès. Un an plus tard, en 1776, les lieux accueillent un ermite. La même année, d’après les comptes trésoraires, la chapelle profite de quelques réparations, ce qui n’empêche pas la toiture de la chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde d’être progressivement endommagée par les eaux pluviales en 1778. Une délibération du 30 janvier 1780 révèle que les bâtiments conventuels sont utilisés comme métairie, écuries ou encore bergeries. En 1782, l’ermite de la chapelle Saint-Pierre propose l’installation d’une école dans les bâtiments du couvent mais se heurte au refus de la communauté. En parallèle, les terres attenantes sont vendues à des particuliers, suivies par les bâtiments conventuels en 1788 et enfin par la chapelle vendue à la Révolution en 1792 comme bien national. Le 13 décembre 1791, le conseil municipal somme l’effacement des lettres et armoiries gravées sur la chapelle et le couvent avant la descente de la cloche le 28 mars 1793, transférée à l’église paroissiale. Pillés, les bâtiments sont ensuite reconvertis en entrepôts agricoles au gré des propriétaires successifs. La chapelle, investie comme grenier à fourrage tout au long du 19e siècle, est finalement rachetée en 1894 par l’abbé d’origine pourriéroise Gonzague Florens, curé-doyen de l’abbaye de Conques (Aveyron). La chapelle Notre-Dame-du-Bois est ainsi rendue au culte le 9 septembre 1894 à l’occasion de la célébration du Voeu. En 1897, un projet d’installation d’un pensionnat de jeunes filles est envisagé, sans suite.

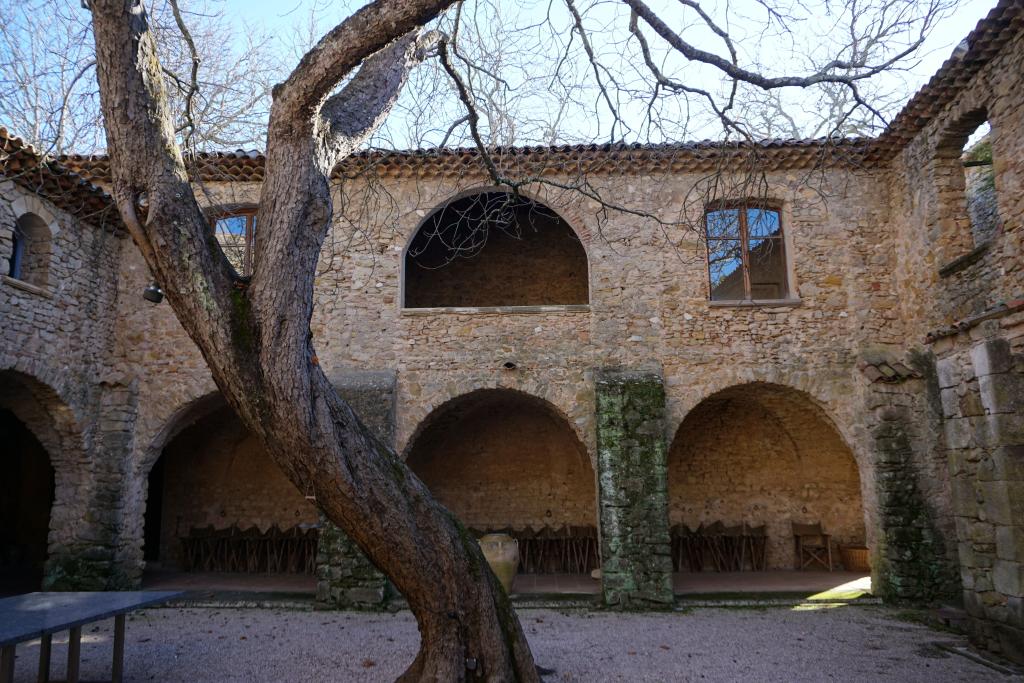

Rachat et restauration du couvent des Minimes

Plusieurs décennies plus tard, après une période d’abandon, l’ensemble du couvent est racheté en 1967 par un particulier qui entreprend la restauration des bâtiments conventuels et de la chapelle. L’ensemble des édifices, maintes fois remaniés au gré des usages agricoles, est alors fortement endommagé, plusieurs parties à l’état de ruine avancé. La restauration de la chapelle est finalisée en 1972 et celle du couvent se poursuit les décennies suivantes. Le lieu accueille depuis la procession de la Neuvaine du Vœu chaque mois de septembre, quelques pèlerins de passage occasionnellement ainsi que différents événements culturels et expositions chaque année. La chapelle et l’ensemble des façades et toitures, le cloître avec son aire et l’ensemble de ses galeries sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1991.

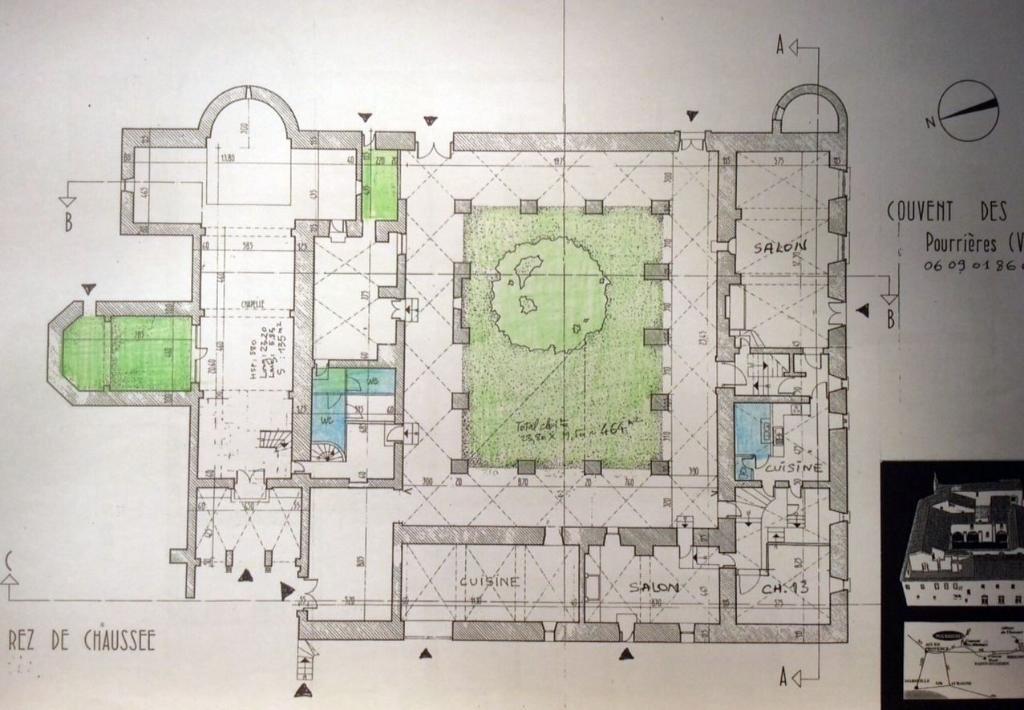

Description détaillée

Extérieurs

Le couvent des Minimes est localisé à environ un kilomètre à l’est du village, longeant l’avenue des Bastides et intégré au hameau des Hermentaires. La chapelle Notre-Dame-du-Bois se situe au nord de l’ensemble, flanquée au sud du cloître et des bâtiments conventuels. La chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde lui est accolée au nord. Orienté, l’édifice présente un plan allongé terminé par un transept et un chevet semi-circulaire.

![[Vue aérienne du couvent des Minimes, Pourrières.], années 2010.](/img/9f6d59c8-6c77-409a-ba82-dce28c5d4206)

Sa façade principale, à l’ouest, est composée d’un porche probablement ajouté lors du chantier de construction du couvent dans les années 1570, une partie de l’encadrement de la porte présente sur la façade primitive de l’édifice étant pris dans la maçonnerie. Monté en moellons et voûté d’arêtes, il est cerné par des bancs. Ouvert par trois arcades en plein cintre surmontées de trois baies de même arcature, son ouverture centrale forme un portail monumental composé de deux colonnes reposant sur des piédestaux et surmontées par un fronton triangulaire présentant une frise de métopes et de triglyphes et des armoiries au centre du tympan. L’ensemble est recouvert d’un enduit à lignes de refend. La façade est terminée par un clocheton en pierre de taille ouvert d’une baie libre et couronné d’une croix de fer. Un contrefort vient en appui de l’élévation à l’angle nord-ouest.

L’élévation nord, également supportée par un contrefort sur son angle nord-ouest, est montée en moellons et présente un chaînage d’angle en pierre de taille au nord-est.

Elle est annexée de la chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde également de moellons formant chapelle latérale et aujourd’hui dépourvue de couvrement.

L’élévation est se compose des élévations en moellons des bras du transept et du chevet semi-circulaire. Ce dernier présente une base inférieure en moellons, un niveau en pierre de taille et un niveau supérieur en moellons séparés par un cordon.

La nef est couverte d’un appentis de tuiles creuses avec avant-toit à une génoise et le chevet d’un toit semi-circulaire également à tuiles creuses avec avant-toit à quatre génoises.

L’édifice possède huit baies, soit un petit oculus à l’ouest, trois baies en plein cintre au nord comme au sud et une baie en plein cintre à l’est percée dans l’abside. La chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde possède de son côté deux baies à l’ouest et à l’est ainsi qu’une porte indépendante à l’est aujourd’hui fermée par une grille.

Intérieurs

La nef est montée de moellons non enduits hormis pour l’élévation ouest. Voûtée en berceau plein-cintre, elle est rythmée par quatre travées séparées par des arcs-doubleaux retombant sur des piédroits. L’abside, en pierre de taille, est voûtée en cul-de-four et délimitée par un arc en plein cintre.

Les bras du transept formant deux chapelles latérales, s’ouvrent sur la nef par des arcs en anse-de-panier en pierre de taille. Ils sont montés en moellons et voûtés en plein cintre. Le bras sud possède des portes menant aux bâtiments conventuels. L’élévation sud au-dessus de l’arc du bras sud est percée d’un oculus.

La travée entre le bras du transept et la chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde de l’élévation nord possède une niche accueillant le tombeau d’Antoine de Glandevès.

Au nord, l’intérieur de la chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde, qui possède encore un arc en pierre de taille, est visible à travers une structure vitrée contemporaine.

Un escalier à retours est présent à l’angle sud-ouest menant à une porte donnant accès aux bâtiments conventuels.

Le chœur, accessible par un emmarchement à un degré en pierre de taille, est pavé dans sa majeure partie de carreaux de ciment. La nef est pavée de carreaux de terre cuite et révèle des dalles témoins de caveaux funéraires à proximité du chœur.

L’église Notre-Dame-du-Bois, probablement l’une des premières églises médiévales du territoire de Pourrières, est mentionnée dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille à partir du 11e siècle. Au 16e siècle, sous l’impulsion des seigneurs du lieu, un couvent de Minimes est annexé à l’édifice et achevé en 1578, impliquant divers remaniements à l’église, dont probablement l'ajout du portail monumental. Après l’ajout d’une aile et diverses réparations menées en 1631, la dévotion croissante envers Notre-Dame-de-Miséricorde à travers la statue mariale présente au couvent entraîne l’ajout d’une chapelle latérale dédiée en 1671 sous la supervision des frères Lieutaud, maçons de Pourrières. Au 18e siècle, suite à une décision royale, le couvent est dissout en 1771. Malgré quelques réparations, l’église et les bâtiments conventuels sont progressivement abandonnés et utilisés à des fins agricoles avant d’être revendus au gré de la Révolution et reconvertis en entrepôts agricoles. La chapelle est rachetée et rendue au culte en 1894 avant un nouvel abandon. L’ensemble du couvent est finalement racheté en 1967 par un particulier qui entreprend l’importante restauration des bâtiments conventuels et de la chapelle, inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1991.

-

Période(s)

- Principale : 10e siècle, 11e siècle , daté par source , (incertitude)

- Secondaire : 2e moitié 16e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e quart 17e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 3e quart 17e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 3e quart 20e siècle , daté par tradition orale

-

Dates

- 1578, daté par source

- 1631, daté par travaux historiques

- 1671, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Lieutaudmaçon attribution par travaux historiquesLieutaudCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Frères maçons pourriérois actifs dans la seconde moitié du 17e siècle. Ils interviennent notamment dans la construction de la chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde annexée à l'église conventuelle Notre-Dame-du-Bois du couvent des Minimes de Pourrières (83) en 1671.

-

Auteur :

Le couvent des Minimes est situé à environ un kilomètre à l’est du village. La chapelle Notre-Dame-du-Bois, au nord, est flanquée au sud du cloître et des bâtiments conventuels. La chapelle latérale Notre-Dame-de-Miséricorde lui est accolée au nord. Orienté, l’édifice a un plan allongé terminé par un transept et un chevet semi-circulaire. Il est construit majoritairement en moellons, hormis son chevet possédant un niveau en pierre de taille. Sa nef est couverte d’un appentis de tuiles creuses et son chevet d’un toit semi-conique, la chapelle latérale n’ayant plus de couvrement. Deux contreforts soutiennent l’ensemble au nord-ouest. L’édifice possède huit baies (un à l’ouest, trois au nord et au sud et une à l’est), la chapelle latérale deux à l’ouest et à l’est. Il s’ouvre à l’ouest par l’intermédiaire d’un porche voûté d’arêtes. La façade, couverte d’un enduit à lignes de refend et couronnée par un clocheton en pierre de taille, possède un portail monumental à fronton triangulaire avec frise de métopes et de triglyphes et des armoiries au centre du tympan.

A l’intérieur, la nef, rythmée par quatre travées séparées par des arcs-doubleaux, est voûtée en berceau plein-cintre comme les bras du transept et l’abside en cul-de-four. Au nord, la chapelle latérale est visible via une structure vitrée contemporaine. Un escalier à retours à l’angle sud-ouest et une porte dans le bras sud du transept donnent accès aux bâtiments conventuels.

-

Murs

- pierre moellon enduit partiel

- pierre pierre de taille

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte en berceau plein-cintre

- voûte d'arêtes

- cul-de-four

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- appentis

- toit conique

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier tournant à retours en maçonnerie

-

État de conservationrestauré

-

Précision représentations

La frise du fronton triangulaire du portail monumental est composée de triglyphes en alternance avec des métopes décorées de bas-reliefs de figures, tête de mort et fleur. Le centre du tympan est orné d’armoiries en bas relief en majeure partie effacées.

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1991/03/28

-

Précisions sur la protection

Ensemble des façades et toitures ; chapelle ; cloître avec son aire et l'ensemble de ses galeries (cad. AC 171, 173, 175 à 177) : inscription par arrêté du 28 mars 1991

-

Référence MH

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Ministère de l’économie et des finances

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) IGN

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Documents d'archives

-

Acte de fondation du couvent des minimes de pourrieres faite par le seigneur comte dud lieu de Porrieres. 29 décembre 1578. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Copie d’acte portant obligation aux p minimes de precher dans l'eglise parroissiale les fetes solenneles. 14 janvier 1580. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Codicille fait par mr Antoine de Glandeves vicomte de pourrieres et fondateur du couvent des minimes. 20 août 1592. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Extrait du greffe de l'officialité diocezaine d’aix : deliberations nationales des p minimes du royaume assemblés a chaillot. 16 mai 1769. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Lettres patentes portant autorisation en partie de l'assemblée nationale et des p minimes, tenue a chaillot le 16 may 1769, sous les conditions y contenues, les lettres patentes données a versailles le 7 septembre 1769. septembre 1769. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Copie d'arret de la cour qui ordonne l'enregistrement des lettres patentes du 7 septembre 1769, en date deliberation du 16 may precedant en datte led arret du 15 fevrier 1771. 15 février 1771. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Extrait des registres du greffe de l'officialité diocezaine d'aix. [Enregistrement des lettres patentes du 7 septembre 1769]. 16 mars 1771. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Mémoire pour le seigneur et la communauté de porrieres contre l'econome du couvent des p minimes d'aix et le RP provincial dud ordre. s.d. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 174.

-

Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1793. Pourrières. 1365-1793. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 MI 204 R1 - 2 MI 204 R3. Disponible en ligne : <https://archives.var.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2024.

BB 2 : f° 3, 1541 ; f° 159, 1548. BB 4 : f° 223, 1582. BB 8 : f° 216, 1602. BB 9 : f° 134, 1605. BB 10 : f° 255, 1619. BB 19 : f° 239, 1672. BB 32 : f° 50, 1775. BB 33 : f° 27, 1780. CC 213 : f° 17, 1631. CC 360 : f° 15, 1776. -

Extrait d'acte de desamparation en faveur des minimes ; de l'eglise de notre dame du bois, et de quelques terres joignantes. 7 février 1567. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 415.

-

ARNAUD, Claude, BORREANI, Marc, JERPHANION, Guillaume de. [Evolution historique de l'habitat en Provence Verte Verdon.] Tapuscrit, [vers 2020]. Collection particulière : non coté.

Mention du « castrum quondam Sancte Marie de Bosco » vers 1232-1244 et de la visite pastorale faite à l'église Notre-Dame-du-Bois en 1469.

Bibliographie

-

GUERARD, Benjamin, DELISLE Léopold, De WAILLY Natalis. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Collection des cartulaires de France, t. VIII, éditeur B. Guérard, Paris : Typographie de Ch. Lahure, 1857, 2 volumes, CLVI-651-945 p.

CSV 121, 1065 ; CSV 843, 1079 ; CSV 1131, 1337. -

PÉLISSIER, Pierre. Pourrières en Provence, des origines à la Révolution. Manchecourt : Maury-Eurolivres, 1994.

p. 31, confirmation de l'église par bulle papale en 1218 ; p. 40, confirmation de l'église en 1361 ; p. 61, inhumation d'Antoine de Glandevès dans l'église en 1593 ; p. 66, obtention de fonds pour la construction d'une aile en 1631, problèmes à la toiture de la chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde en 1778, proposition d'installation d'une école dans les bâtiments conventuels en 1782, vente des bâtiments en 1788, descente de la cloche en 1793, rachat de la chapelle en 1894 et projet d'installation d’un pensionnat de jeunes filles en 1897. -

Vœu Pourrières, 1720-2020, Tricentenaire du Vœu à Notre Dame de Miséricorde, Pourrières. Paroisse de Pourrières, 2020.

Ajout de la chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde en 1671.

Documents figurés

-

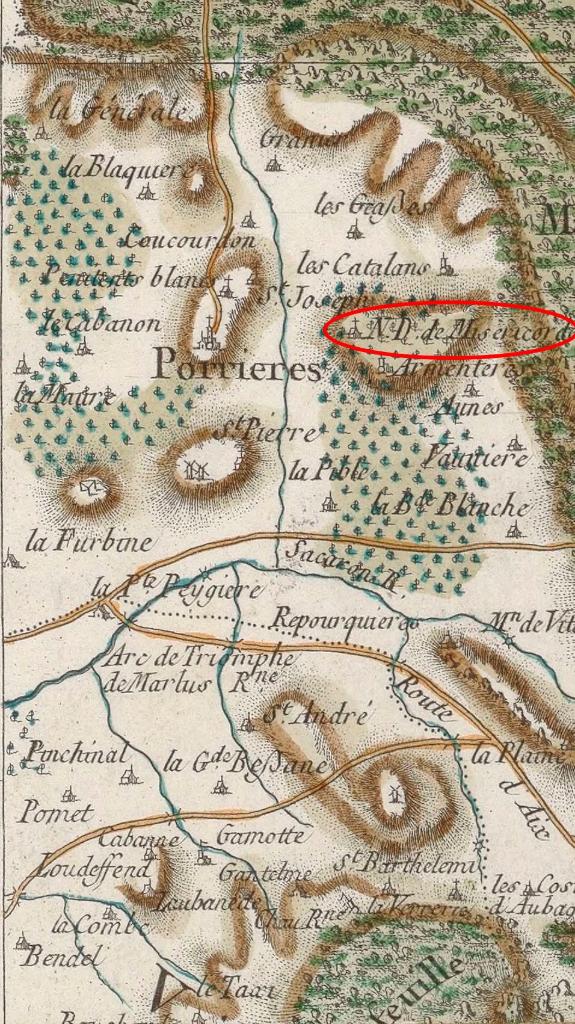

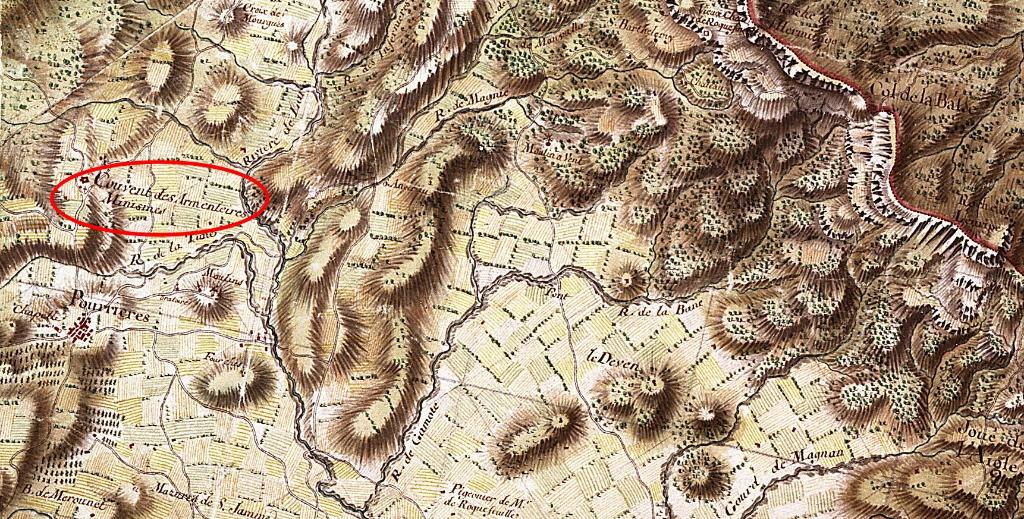

Cartes des frontières Est de la France, depuis Grenoble jusqu'à Marseille. / Dessin plume et lavis, par Jean Bourcet de La Saigne et Jean-Claude Eléonore Le Michaud d'Arçon, vers 1780. Echelle 1/28 800e. Cartothèque de l’Institut Géographique National, Saint-Mandé : CH 190 à 192.

Carte n° 192-66. -

Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

-

Un fermier provençal, [Porche de la chapelle Notre-Dame-du-Bois et façade du couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie noir et blanc, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Archives départementales du Var, Draguignan : 113 FI 333/37.

-

Plan cadastral de la commune de Pourrières. 1810. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre de 1ère classe Lahont, 1810. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 PP 097 01 à 3 PP 097 06.

Section A, n° de plan 02_2, parcelle 936. -

Le Couvent, [Chapelle Notre-du-Bois et couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie noir et blanc, 1898. Collection particulière.

-

[Façades de la chapelle Notre-Dame-du-Bois et du couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie noir et blanc, [fin du 19e siècle, début du 20e siècle.] Collection particulière.

-

[Intérieur de la chapelle Notre-Dame-du-Bois, couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie noir et blanc, [fin du 19e siècle, début du 20e siècle.] Collection particulière.

-

[Vue extérieure d'ensemble depuis le nord-est de la chapelle Notre-Dame-du-Bois et du couvent des Minimes.] / Photographie noir et blanc par Jean de Gaspary, [années 1960-1970.] Collection particulière.

-

[Plan du couvent des Minimes, Pourrières.] / Dessin par Jean de Gaspary, années 1980. Collection particulière.

-

[Vue aérienne du couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie noir et blanc par Jean de Gaspary, années 1980. Collection particulière.

-

[Vue aérienne du couvent des Minimes, Pourrières.] / Photographie par Jean de Gaspary, années 2010. Collection particulière.

-

[Vue extérieure du portail d'accès au cloître du couvent des Minimes de Pourrières depuis le nord.] / Photographie par Jean de Gaspary, années 2010. Collection particulière.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.