Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

- enquête thématique régionale, patrimoine religieux de Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de la Provence Verte - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

-

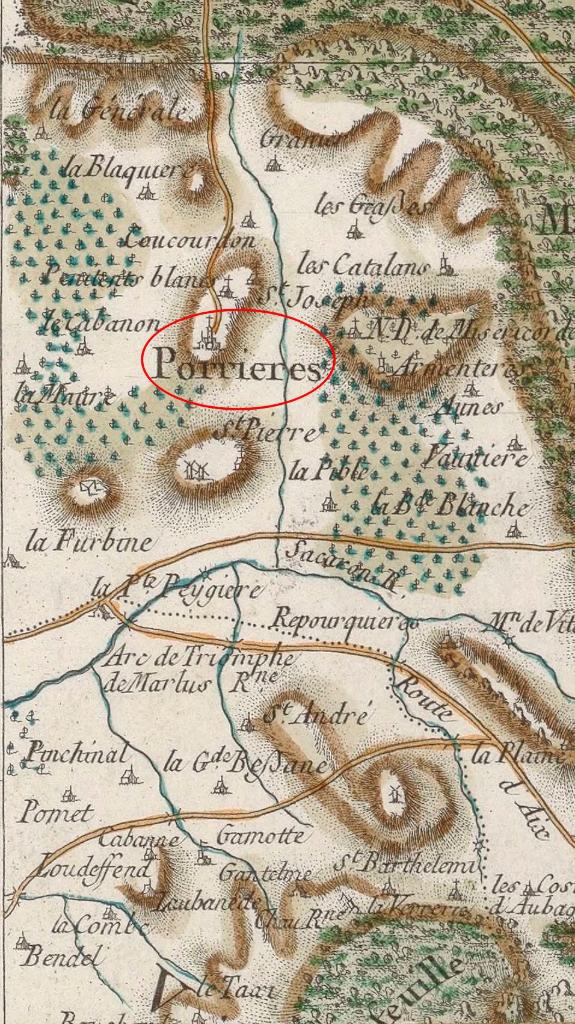

Commune

Pourrières

-

Adresse

Grand Rue

-

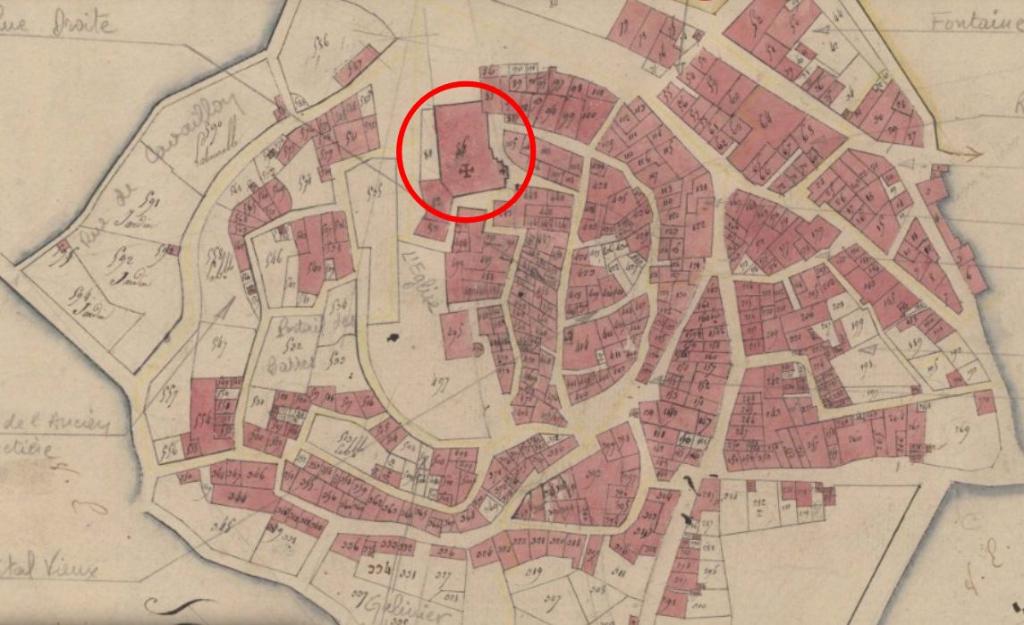

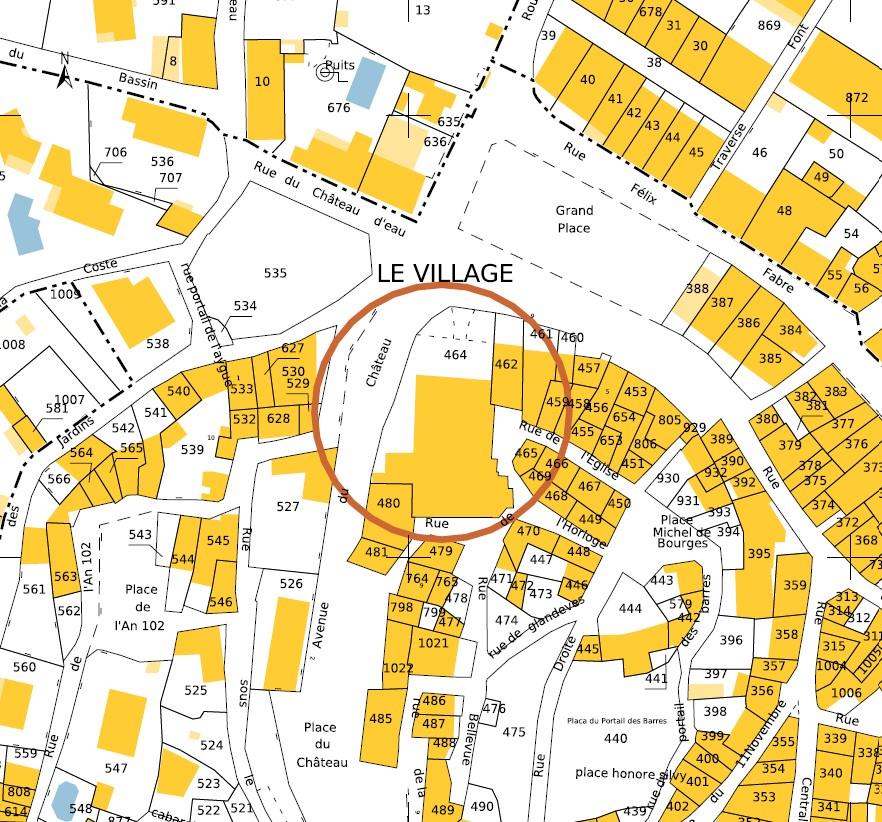

Cadastre

1810

Bu

56

;

[années 1970]

AM

464

;

2022

AM

464

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Trophime, Notre-Dame-de-l'Assomption

Historique détaillé

Moyen Age : édification de l’église paroissiale et premiers aménagements

Le territoire de Pourrières apparait dans les textes en 1046 sous le toponyme « Porrerias » avant d’être repris en 1065 et qualifié de castrum, « castro Porreiras », au 12e siècle. Une église lui est rapidement associée dans une charte non datée de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille faisant état de biens cédés par des milites à l’abbaye. En 1098, l’église est confirmée à l’abbaye sous le titre de Saint-Trophime avec quelques églises rurales. Au cours du siècle suivant, elle est confirmée à cinq reprises, cette fois-ci avec ses chapelles (1135, 1173). En ce sens, l’église paroissiale de Pourrières pourrait avoir été élevée dans le dernier quart du 11e siècle et accédée au titre de paroisse du castrum au début du 12e siècle, confirmée non plus dans les chartes aux côtés d’églises rurales mais de chapelles, suggérant son nouveau statut.

Deux siècles plus tard, alors que la visite pastorale de 1313 ne signale pas d’opération majeure à effectuer à la paroisse, celle de 1340 se montre plus alarmante. L’église est jugée insuffisante pour accueillir les paroissiens notamment lors des grandes fêtes, l’édifice doit être agrandi dans les deux ans aussi bien en largeur qu’en longueur. Malgré l’échéance, la visite de 1345 révèle que la précédente ordonnance dure encore. En 1418, la cloche est réparée, ce qui n’empêche pas l’édifice de figurer parmi les églises en mauvais état sur la carte ecclésiastique de 1421. Alors qu’en 1431, la communauté fait vraisemblablement installer une cloche pour l’église, le prieur demande la réparation du clocher en 1470.

16e siècle : première campagne d’agrandissement de l’église

Près de cent ans plus tard, au 16e siècle, la situation a peu évolué et l’état de l’édifice reste critique. En 1547, l’église est annoncée proche de la ruine à l’occasion de la visite pastorale. Le lieu est en outre à nouveau jugé trop petit et insuffisant pour le peuple, impliquant que « lad. glise parrochiale Sainct-Trophème sera ampliée et esgrandie en sorte que soit capable à recepvoyr le peuple dud. lieu ». En parallèle, la demande de six nappes pour l’ornementation des autels peut par ailleurs confirmer l’existence de six chapellenies au sein de l’église existante. À la suite de cette visite, de premiers achats et réparations sont sommés au prieur, notamment celle des cloches en 1550. Près de dix ans plus tard, en 1559, la communauté délibère une députation auprès du prieur pour effectuer les réparations ordonnées, soldée par un procès en 1564-1565. L’année suivante, la situation se résout progressivement, un devis d’agrandissement dressé par le maçon Jean Hardi, de Dieppe, le 11 février 1566, un devis d’aménagement d’une chapelle seigneuriale ayant en outre été établi en 1559. En 1567 et 1568, des délibérations encadrent le transport de pierres pour la réparation de l’église. En parallèle, la même année, la communauté autorise la confrérie des pénitents blancs à construire une chapelle au lieu-dit le cimetière, contre l’église et derrière la sacristie. L’église paroissiale est finalement consacrée le 19 avril 1571. Néanmoins, dès 1585, la population n’ayant cessé d’augmenter, l’église est encore jugée trop petite et la communauté délibère de « fayre relevé un cuer ». En complément vu l’exiguïté du vaisseau, elle décide également d’élever une tribune en 1586. Les nouveaux travaux, menés par le maçon Victor Cougourde, laissent finalement place à un chœur agrandi et une tribune ainsi qu’à un mur pour le cimetière.

17e siècle : deuxième campagne d’agrandissement de l’église

Dès le début du 17e siècle, de nouveaux remaniements sont envisagés pour agrandir une nouvelle fois l’église. En 1608, une translation est passée entre le prieur et les frères pénitents qui acceptent de céder une partie de leur chapelle joignant l’église pour permettre à l’édifice d’être agrandi d’une chapelle latérale sous le titre de Notre-Dame d’Espérance. Une décennie plus tard, la visite pastorale de 1619, faisant état de la remise de la chapelle des pénitents, ordonne l’agrandissement de l’église à son emplacement, ainsi que le rhabillement du couvert dégradé par les eaux pluviales et la réfection du pavé. Sont cités à cette occasion le maître-autel de Saint-Trophime accompagné des autels Sainte-Catherine, Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame-de-l’Assomption, présent dans la chapelle du vicomte. En 1623 et 1625, le prieur est sommé par la communauté de procéder aux réparations demandées. Les cloches sont de leur côté réparées à la lumière des délibérations.

En 1625, la communauté délibère de présenter requête à l’archevêque au sujet de l’agrandissement de l’église qui, avec l’essor toujours croissant de la population, ne peut plus accueillir que la moitié des paroissiens. Cette requête laissée sans réponse, la communauté demande en 1628 à l’archevêque de venir visiter l’édifice pour juger de son insuffisance et ordonner à nouveau son agrandissement, entrainant la venue d’une délégation en 1629. Quatre ans plus tard, la visite pastorale de 1633 réitère l’ordonnance initiale de 1619, listant encore aux côtés du maître-autel les autels de « Ste Catherine et l’autel Notre Dame dans la chapelle du seigneur », mais aussi les autels de « St Aloy, Notre Dame d’Esperance ». D’autres réparations mineures liées aux cloches, au pavé et à la petite porte proche du maître-autel sont demandées. La visite de 1639 reste identique. Outre la demande de faire réparer le couvert, le pavé et les vitres, est ordonné de faire rebâtir la sacristie au devant du presbytère pour faire construire une nef latérale à son emplacement et ceux de la chapelle des pénitents et du cimetière. Ce dernier, jugé aussi insuffisant que l’église, doit quant à lui être annexé d’une terre pour son extension. Les frais devront être partagés à un tiers pour le prieur et deux tiers pour la communauté. En 1642, le conseil de communauté fait part de la promesse du prieur de mener à bien les réparations. Néanmoins, en 1655, la communauté demande au prieur de contribuer aux frais d’agrandissement de l’église, conformément à la précédente sentence.

Le 7 septembre 1663, la visite pastorale s’avère encore plus sévère, la précédente sentence de 1639 n’ayant toujours pas été appliquée. L’archevêque ordonne ainsi d’élargir l’église d’une nef sur l’emprise de la sacristie, de la chapelle des pénitents et du cimetière : « commançant la dite nef du côté du midi à l'endroit où est la sacristie tirant vers le septentrion dans le cimetière et chapelle des Pénitents ». Pour ce faire, la sacristie sera déplacée, la chapelle des pénitents reconstruite plus loin et le cimetière transféré à la terre appartenant au seigneur joignant le presbytère et la chapelle des pénitents. A côté de cet agrandissement, la voûte, les pavé, les vitres et le clocher seront réparés. Très rapidement, la communauté décide de faire appel à ladite sentence, jugée trop dispendieuse, puisqu’impliquant outre l’agrandissement projeté la reconstruction de la chapelle des pénitents. En réponse, un extrait du 17 novembre 1663 des registres de l’archevêché d’Aix-en-Provence fait part de la menace d’interdiction des lieux si la sentence n’est pas exécutée dans les deux mois, ceci afin de faire prendre conscience à la communauté de l’enjeu des travaux, les paroissiens n’étant toujours pas en mesure d’être tous accueillis dans l’église.

La situation réglée et des solutions financières trouvées, le contrat de prix-fait de l’agrandissement de l’église est enfin passé après quarante quatre ans d’attente le 3 mars 1664 par le maître-maçon Joseph Magnan d’Aix-en-Provence. Celui-ci prévoit, une fois la sacristie et la chapelle des pénitents démolies, l’ouverture de l’église à l’ouest et la construction d’une nef latérale avec ses chapelles séparées par des arcs-doubleaux. Trois fenêtres seront percées à l’ouest et deux à l’est et une porte au nord. Tous les murs et voûtes, vieux comme nouveaux seront crépis et blanchis. A l’intérieur, le maître-autel à l’est sera déplacé et son emplacement clos de murs pour y installer la nouvelle sacristie. La petite porte proche du maître-autel sera de même fermée. De son côté, le clocher à l’ouest sera abattu et remplacé par un clocher carré à l’est sur l’emplacement du dernier presbytère et les vieilles cloches y seront installées. Des encoules1 seront construites pour renforcer les arcs-doubleaux. Les travaux commencent, la terre du nouveau cimetière achetée et le site funéraire clos de murs par le maçon pourriérois Pierre Lieutaud. Des finitions sont apportées en 1665 en vue d’investir l’église en mars. En août de la même année, la communauté confie la confection de la nouvelle porte au menuisier Nicolas Laviron, « conforme a celle de nostre dame du boys ». Le 24 septembre 1665, le rapport de réception définitive des travaux est enfin approuvé, poursuivi en 1666 par le marché passé avec les père et fils maçons Pierre, Jean et Jacques Lieutaud pour le pavement de l’église. En 1667, la communauté fait réaliser une horloge pour le sommet du clocher par le maître horloger Jean-Pierre Granon d’Aix-en-Provence.

Seulement quelques années après le dernier agrandissement, la visite pastorale du 9 octobre 1671 demande déjà diverses réparations à effectuer au couvert, notamment du clocher et du maître-autel joignant le sud. De même, les murailles du cimetière doivent être réparées et une porte posée. Cette dernière est finalement installée cinq ans plus tard selon les comptes trésoraires. Les réparations aux toitures font de leur côté toujours l’objet de discussions en 1685 en conseil de communauté. En 1689, cette dernière est contrainte de passer requête à l’archevêque contre le prieur, une partie du couvert étant tombée. Si les articles des réparations sont dressés le 11 février 1690 pour le clocher et le couvert, les comptes trésoraires ne confirment les travaux que cinq ans plus tard, en 1696. Une montre solaire est réalisée en outre pour la façade sud du clocher en 1690.

18e siècle : troisième campagne d’agrandissement

Dans les années 1710, selon les archives communales, quelques réparations sont encore faites au couvert et aux vitres de l’édifice. En 1716, le conseil de communauté décide d’installer la cloche de l’horloge qui menace ruine dans le clocher avant sa réparation en 1721. En 1723, il autorise de faire réparer les portes de l’édifice mal conçues selon le vicaire. Si aucuns travaux majeurs ne sont ordonnés lors des visites pastorales des années 1720, la réparation du mobilier et l’achat de nouveaux ornements constitue un sujet épineux entre la communauté et le prieur, le maître-autel notamment signalé en ruine depuis longtemps et attendant sa réfection, finalement actée en 1728 avec d’autres achats et réparations au sommet du clocher.

Le 27 décembre 1728, suite à la nouvelle insuffisance de l’église paroissiale signalée par le vicaire, demandant de la « relarger », le conseil de communauté passe requête à l’archevêque de visiter l’édifice. Entretemps, le 12 juillet 1744, la communauté fait état des dégâts causés à la toiture de l’église suite à un violent orage de grêles. Un acte de prix-fait est passé deux ans plus tard le 12 février 1746 par le maçon de Pourrières François Lieutaud pour la réparation entière du couvert. Le 12 avril 1746, selon le souhait de l’intendant, le conseil de communauté délibère la réalisation d’un devis pour un nouvel agrandissement de l’église paroissiale. Le 15 mai courant, le conseil soumet donc en hâte des plans et devis dressés par Azard, architecte de Saint-Zacharie, malgré sa défiance vis-à-vis du projet avancé. En conséquence, celui-ci décide de faire dresser de nouveaux plans par un autre expert le 24 juin 1746, tout en montrant l’inutilité du premier. Selon le conseil, ce premier devis supposerait en effet la démolition de la nef latérale ouest au profit d’une seule canne de largeur et de l’alignement du mu, soit d’importants travaux pour une extension limitée. Le projet demanderait en outre de trouver un autre lieu pour le cimetière, le tout à grands frais. Toutefois, le conseil du 29 décembre 1746 relate que le nouveau devis dressé par Faudon, maçon d’Aix-en-Provence, présentant les mêmes défauts que le premier malgré une diminution des coûts projetés, un troisième devis plus régulier a été proposé par le même maçon et approuvé. Le 11 mai 1747, la communauté prévoit de soumettre ce dernier devis à l’archevêque. Refusé, elle se voit contraint de faire dresser un quatrième devis par le géomètre Denans, devant corriger les irrégularités des trois autres devis. Cependant, un cinquième devis est de nouveau dressé par l’architecte Azard le 1er mai 1748. Celui-ci verrait l’extension de la grande nef au nord et sur les côtés, le tout formant une croix soutenue par quatre contreforts extérieurs. A l’intérieur, le sanctuaire serait déplacé au nord, la sacristie installée à côté et une grande porte percée au sud surmontée d’un oculus. Une seconde porte serait percée à l’est ainsi que trois fenêtres au nord, à l’est et à l’ouest. Parallèlement, un autre problème se pose vis-à-vis du terrain du cimetière. Le seigneur du lieu, propriétaire dudit terrain, s’oppose à en céder la partie nécessaire au projet d’agrandissement, souhaitant même en récupérer la totalité pour son usage, comme exposé en séance du 9 juin 1748. Un an plus tard, la communauté délibère le 27 avril 1749 de faire dresser un nouveau devis, seule solution face au refus seigneurial catégorique. Le projet alors laissé en suspens, la sentence de la visite pastorale de 1753 évoquée en conseil du 23 décembre 1753 ordonne l’agrandissement effectif de l’église dans les six mois sous peine d’interdiction. Sans disposition prise rapidement, l’église paroissiale est interdite en mai-juin 1754 et le culte transféré à la chapelle des pénitents blancs. Le 11 mai 1754, un sixième devis est dressé par Azard. Celui-ci projette, après l’abattement des murs d’une tour au nord-ouest, la construction de deux chapelles latérales est supplémentaires pour compléter les quatre chapelles latérales ouest. La façade principale au nord serait démolie au profit d’un nouveau mur percé d’une fenêtre ovale tandis qu’une grande porte serait placée au sud, accompagnée d’une seconde porte à l’est. En parallèle de ce devis, la communauté débat de terrains possibles pour le nouveau cimetière conformément à la décision seigneuriale (16 juin 1754, 1er janvier 1755). Le 16 février 1755, le conseil autorise au maçon Jean Lieutaud d’entreprendre les travaux du nouveau cimetière, finalement établi à quelques mètres au sud de l’église.

Le 5 août 1755, un septième devis est proposé par Jean, géomètre de Peynier, pour l’agrandissement de l’église. Est envisagé de démolir le mur ouest qui rétrécit de la chapelle Notre-Dame d’Espérance jusqu’au bout de la grande nef pour en construire un nouveau, droit et parallèle à cette dernière. De la même manière, est prévu de démolir le mur est depuis la chapelle du seigneur jusqu’au bout de la grande nef. Chaque chapelle latérale sera percée d’une fenêtre et la façade est d’une porte. La grande nef sera prolongée au nord pour aboutir à une nouvelle façade principale percée d’une grande porte surmontée d’une fenêtre. Les murs de la tour devant la porte existante seront quant à eux démolis pour permettre l’extension au nord. Une place sera créée devant la façade principale. Les murs du clocher seront réparés et son couvert refait à neuf. A l’intérieur, la sacristie sera agrandie sur l’emprise de la chapelle Saint-Joseph et la tribune abattue. Le pavement de la grande nef sera aussi refait à neuf, les murs et voûtes recrépis et blanchis, les piliers et arcs-doubleaux passés en jaune et les vitres refaites. Enfin, les portes et fenêtres existantes concernées seront bouchées. Le devis est finalement remis aux entrepreneurs Pierre Curet, Louis-Noël Davoust et Joseph Lambert, maîtres-maçons et tailleurs de pierre d’Aix-en-Provence le 20 octobre 1756 et les travaux d’agrandissement commencés après près d’une décennie. Le 2 octobre 1757, le conseil de communauté vote l’achat entre autres d’une partie de la maison de Joseph Sourd attenante à l’église et à la tour destinée à être démolie pour faciliter les travaux. Le 15 mars 1758, le maçon Jean-Baptiste Lieutaud dresse le devis des travaux qu’implique l’achat de la partie d’habitation, dont le mur sera abattu et reconstruit pour rendre la chapelle mitoyenne plus régulière. Un an plus tard, le 26 décembre 1759, le conseil signale que l’église est entièrement finie depuis le mois de septembre et délibère la réception des travaux passée le 14 janvier 1760, marquant la fin de près de trois ans de chantier.

Dix-sept ans plus tard, le 26 janvier 1777, la communauté présente requête pour diverses réparations en menuiserie suite à des problèmes d’eaux pluviales. Le rapport de recette est établi le 16 août 1777. Le 25 mars 1781, le conseil délibère l’exécution de la sentence de visite pastorale du 7 février 1781, soit l’agrandissement de la sacristie jugée trop petite, la réparation d’une porte et la construction d’une nouvelle du côté du Saint-Rosaire, la réfection du clocher et celle des murs du cimetière. Une partie de ces réparations est confirmée dans les comptes trésoraires des années suivantes. En 1787-1788, Achard note que l’église paroisse est sous le titre de l’Assomption de la Très-Sainte-Vierge, Saint-Trophime en étant le titulaire.

Epoque contemporaine : réparations et dernières restaurations

Au début du 19e siècle, un nouvel épisode d’orages demande en 1801 des réparations urgentes à la toiture de l’église. En 1836, sans action entreprise, une partie de la toiture est effondrée et en 1840, l’angle nord-ouest de l’édifice menace de s’écrouler sur les murs du dernier cimetière. Un devis est enfin dressé le 1er août courant et le procès-verbal de réception des travaux le 6 mars 1841, impliquant la construction d’une encoule au nord-ouest par l’entrepreneur Hippolyte Lieutaud.

Après l’angle nord-ouest, le conseil de fabrique fait état le 9 janvier 1848 d’autres réparations urgentes, une large crevasse longeant la nef latérale ouest, le fond du sanctuaire présentant un « aspect ruineux » et le pavé de la nef latérale en proie à l’humidité. Deux ans plus tard, le curé fait appel au conseil municipal le 11 août 1850 vis-à-vis des réparations maintes fois reportées, et ce dernier vote un crédit le 18 août courant. En octobre 1851, le conseil de fabrique alerte à nouveau la municipalité sur l’état d’urgence des réparations à mener pour consolider et assainir l’édifice. Le 1er février 1852, le conseil municipal accepte les plans et devis des travaux de réparations projetées mais en ajourne une partie considérée moins urgente. En ce sens, le devis du 10 novembre 1852 dressé par Roux, conducteur des ponts et chaussées de Brignoles, fait état de quatre lots pouvant mis en adjudication séparément. Le 1er lot prévoit la réfection entière du sanctuaire, redallé, doté d’un emmarchement, de lambris aux murs, d’un œil de bœuf et badigeonné dans son ensemble ; l’assainissement du sol par la mise en place d’un nouveau dallage, de rigoles et de puisards ; la condamnation de la porte et d’autres ouvertures orientales pour la consolidation de la façade est et l’assainissement des élévations extérieures est et nord. Le 2ème lot prévoit la réparation de la terrasse et escalier extérieur à l’église, en particulier le remplacement des marches en grès en marches en pierre calcaire. Le 3ème lot prévoit des améliorations aux élévations, notamment la reprise de la voûte de la nef latérale qui est fendue. Enfin, le 4ème lot envisage la construction d’une tribune au commencement de la nef et d’escaliers latéraux. Le devis est approuvé en conseil le 16 décembre 1852 avec une priorisation du 1er lot au regard des ressources disponibles. Cependant, le maire propose de faire réviser une fois de plus le projet par lettre du 23 décembre 1852, proposition refusée par le sous-préfet le 3 février 1853. L’adjudication est donc passée le 17 avril 1853 au maître-maçon de Pourrières Hippolyte Lieutaud. Près d’un an plus tard, le rapport de réception des travaux de réparation est approuvé en séance du conseil municipal le 10 février 1854.

Des travaux s’ajoutent néanmoins dès 1858, une poutre de la toiture s’étant brisée et la porte principale devenue vétuste, un devis dressé le 10 juillet 1859. Parallèlement, une statue de Vierge est installée au sommet de la façade principale en 1872. En 1877, la toiture de l’église pose à nouveau problème et un devis est dressé pour son entière réfection le 16 mai courant par Daumas, comprenant la condamnation des deux ouvertures du mur de l’abside. En 1880, la neige vient encore endommager la toiture et le curé, par lettre du 28 février, signale que le projet de réparation de la toiture n’a jamais abouti et que celui-ci se révèle de plus en plus urgent. Après des demandes financières, un procès-verbal de réception définitive des travaux est réalisé le 14 décembre 1881. Suite à des travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur Rey Léopold de Rousset, un second procès-verbal est dressé le 13 novembre 1883.

En 1906, à l’occasion de l’inventaire des biens des églises, sept chapelles sont reconnues dans l’église paroissiale de Pourrières : Saint-Antoine, Saint-Joseph, Saint-Trophime, Saint-Eloi, les chapelles du Purgatoire, du Rosaire et de la Croix et l’autel Notre-Dame de Miséricorde. L’édifice compte également une première et une nouvelle sacristie. Depuis, l’église paroissiale connait ponctuellement des campagnes de rénovation. En 2005 et 2006, des travaux de toiture et de peinture ont respectivement été opérés.

Description détaillée

Extérieurs

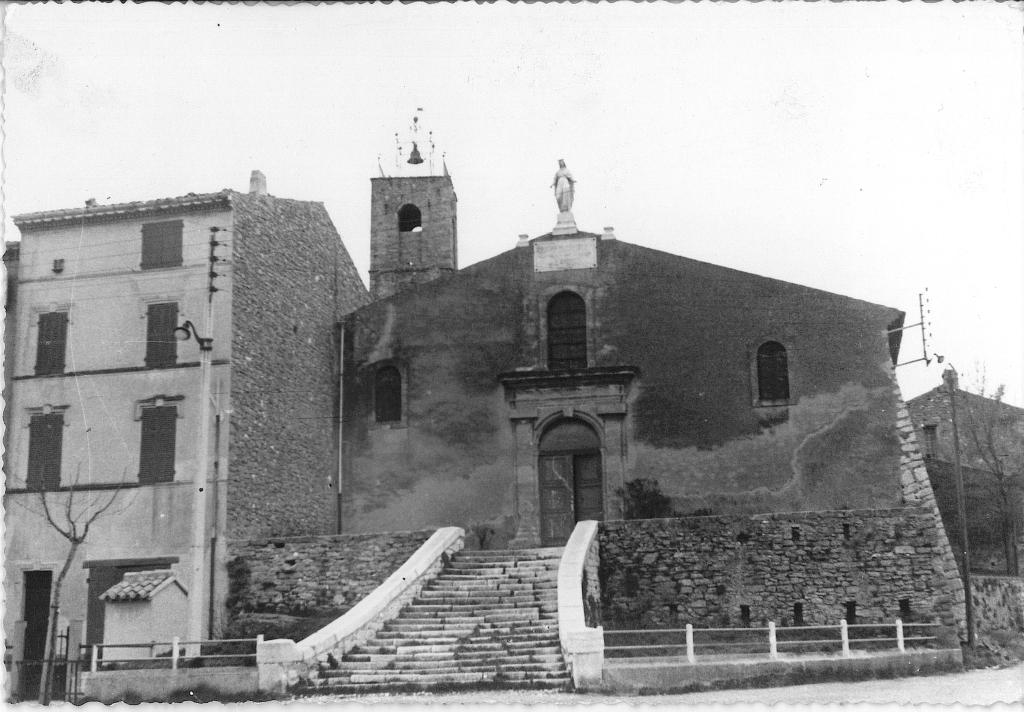

L’église paroissiale se situe au centre de l’ancien castrum, au sommet d’une butte de grès. Elle est mitoyenne sur son angle nord-est d’une habitation, tandis que son actuelle sacristie et son presbytère lui sont accolées à l’angle sud-ouest. Elle s’ouvre au nord sur un parvis desservi par un degré accessible depuis la place en contre-bas.

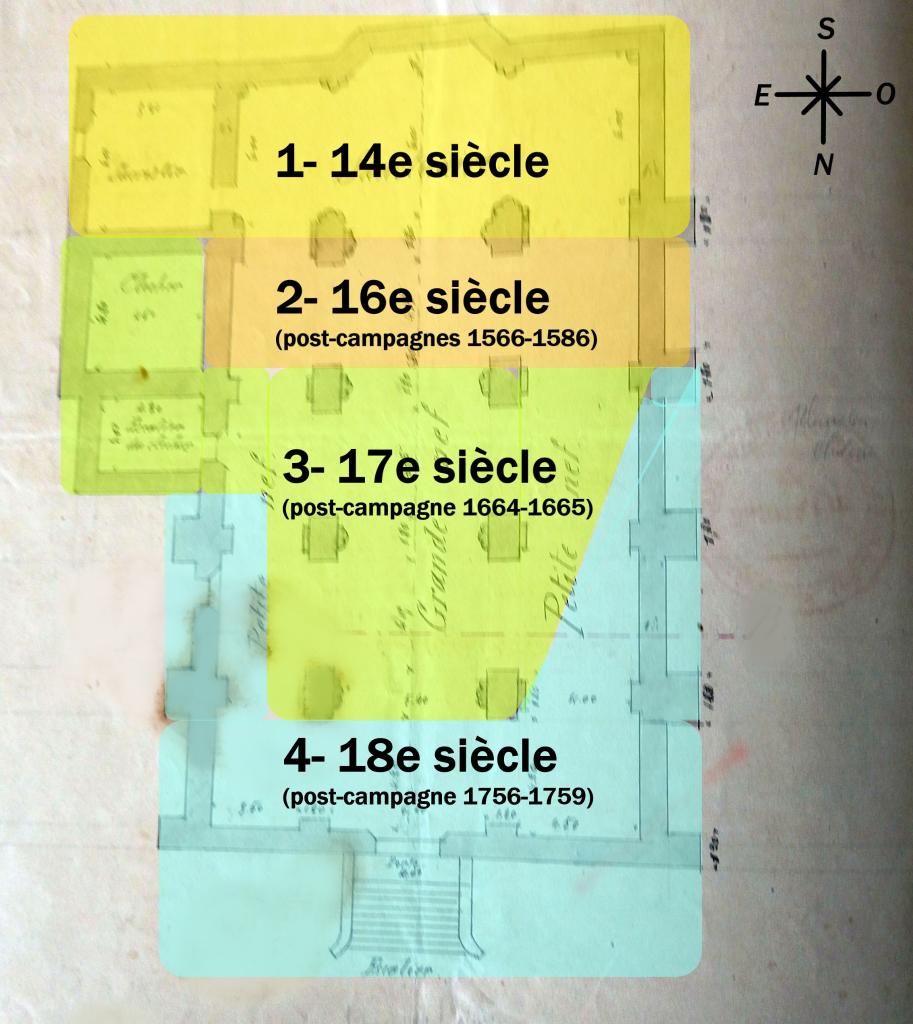

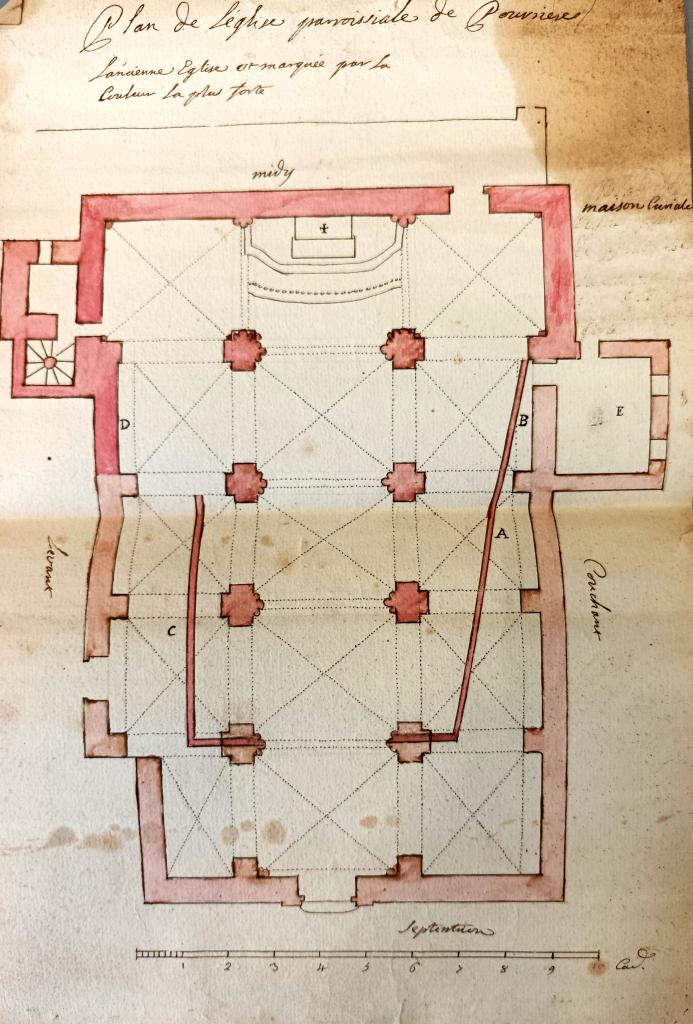

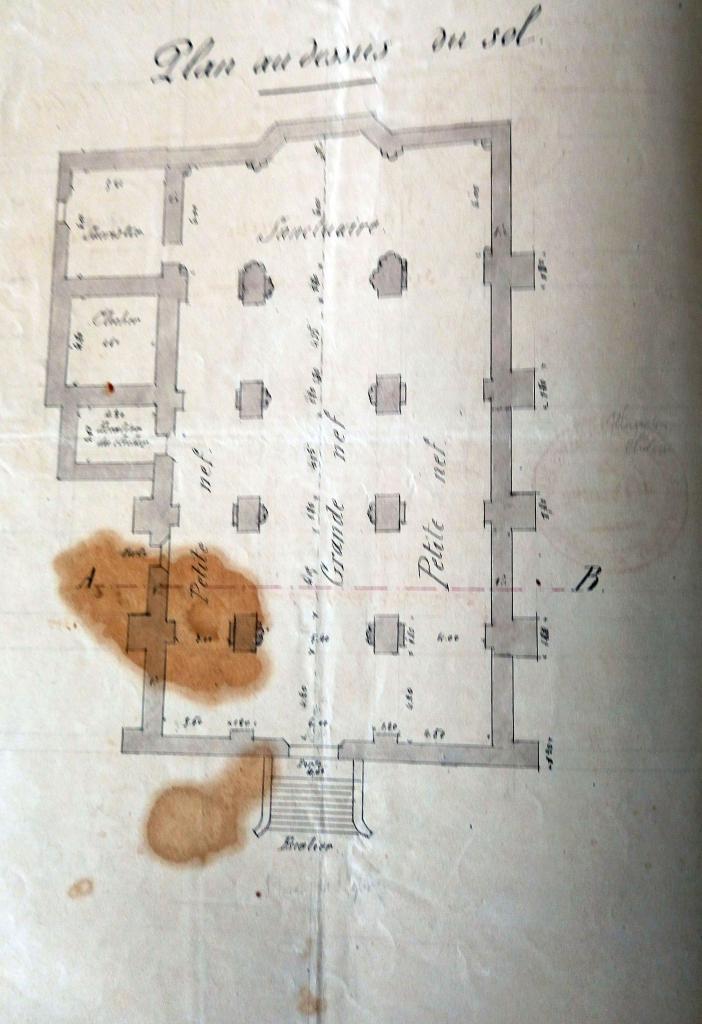

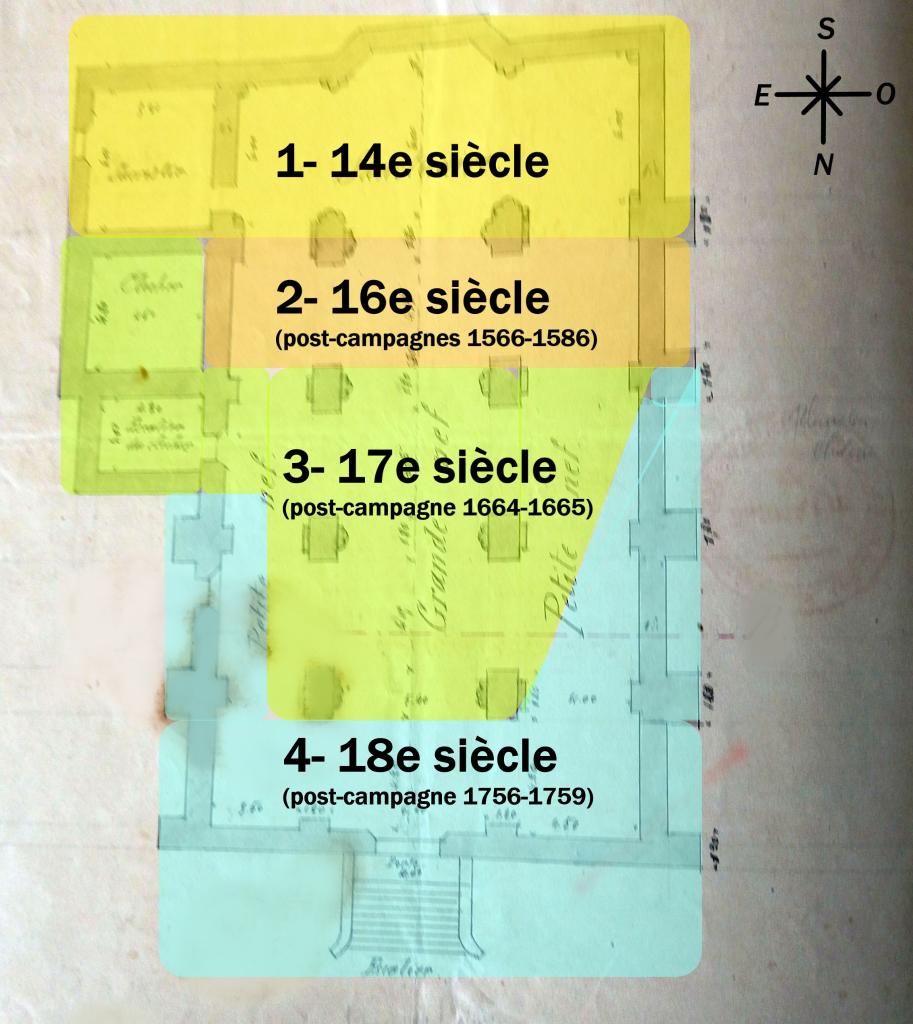

Orienté au sud, l’édifice présente un plan allongé composé d’une nef et de deux bas-côtés formant chacun cinq chapelles latérales. L'ensemble est terminé par un chevet plat. Si les deux premières travées sud correspondent à l'emprise de l'église au 16e siècle orientée à l'est et les deux travées suivantes à l'emprise de l'église réorientée au sud après la campagne d'agrandissement du troisième quart du 17e siècle, l'ensemble actuel avec ses deux bas-côtés résulte de la dernière grande campagne d'agrandissement du troisième quart du 18e siècle, le bas-côté ouest, construit durant la précédente campagne, ayant été agrandi en parallèle de la construction du bas-côté est.

Construites en moellons, les élévations extérieures témoignent des agrandissements et remaniements opérés. L’élévation nord montre un chaînage d’angle avec un contrefort en moellons équarris contre l’élévation ouest, ce dernier construit lors des travaux de consolidation du deuxième quart du 19e siècle. L'élévation ouest, avec sa sacristie datant de la campagne d'agrandissement du 17e siècle et agrandie au siècle suivant, présente de son côté des résidus d’enduit.

L’élévation sud révèle une base assisée à l’ouest et un enduit à pierres-vues sur sa partie inférieure à l’est terminée par un chaînage d’angle. Elle est en outre ponctuée d’ouvertures médiévales aujourd’hui murées, soit deux portes à claveaux et des baies en plein cintre à encadrements en pierre de taille à l’ouest et à l’est ainsi qu'une porte monumentale au centre, témoins de l'église médiévale orientée à l'est.

L’élévation est, une partie en avancée à chaînage d’angle, présente un enduit à lignes de refend sur sa partie inférieure et d’autres résidus d’enduit.

L’édifice est couvert d’un toit à longs pans à tuiles creuses avec avant-toit à trois génoises et l’actuelle sacristie d’un appentis à tuiles creuses à deux génoises.

Le clocher, issu de la campagne d'agrandissement du troisième quart du 17e siècle, à l’angle sud-est, présente un plan carré monté en moellons et pierre de taille pour les angles et encadrement des baies, avec des traces d’enduit à l’est. Percé de trous de boulin sur ses élévations ouest et sud, il est ouvert également de baies en plein cintre sur toutes ses élévations, soulignées par un cordon. Une cinquième baie en plein cintre est présente à l’est. Doté d’une horloge sur son élévation est, le clocher est également surmonté d’un campanile.

Son escalier, au nord, est compris dans une tour de plan rectangulaire percée d’une porte et de deux jours en archère au nord et couverte d’un appentis à tuiles creuses.

L’église possède quatorze baies. Trois baies en plein cintre à encadrement en pierre de taille sont percées au nord. Sept oculus également encadrés de pierre de taille éclairent les bas-côtés à l’ouest et à l’est. Une baie en plein cintre percée dans le clocher complète les baies à l’est. Trois oculus remplaçant de précédentes baies sont percés au sud, la plupart encadrés en plein cintre à l’exception d’un encadré de briques. La sacristie est également percée d’une baie semi-circulaire.

Deux ouvertures donnent accès à l’édifice. La principale, au nord, liée à la dernière campagne d'agrandissement du troisième quart du 18e siècle, est un portail accessible par un emmarchement à deux degrés, composé d’une porte en bois à arc en plein cintre encadrée par des pilastres et couronnée d’une clef de voûte surmontée par une corniche en entablement moulurée, le tout en pierre de taille. Une statue de Vierge couronne la façade. La seconde ouverture, à l’est, est une porte en bois à encadrement en pierre de taille surmontée d’un auvent contemporain.

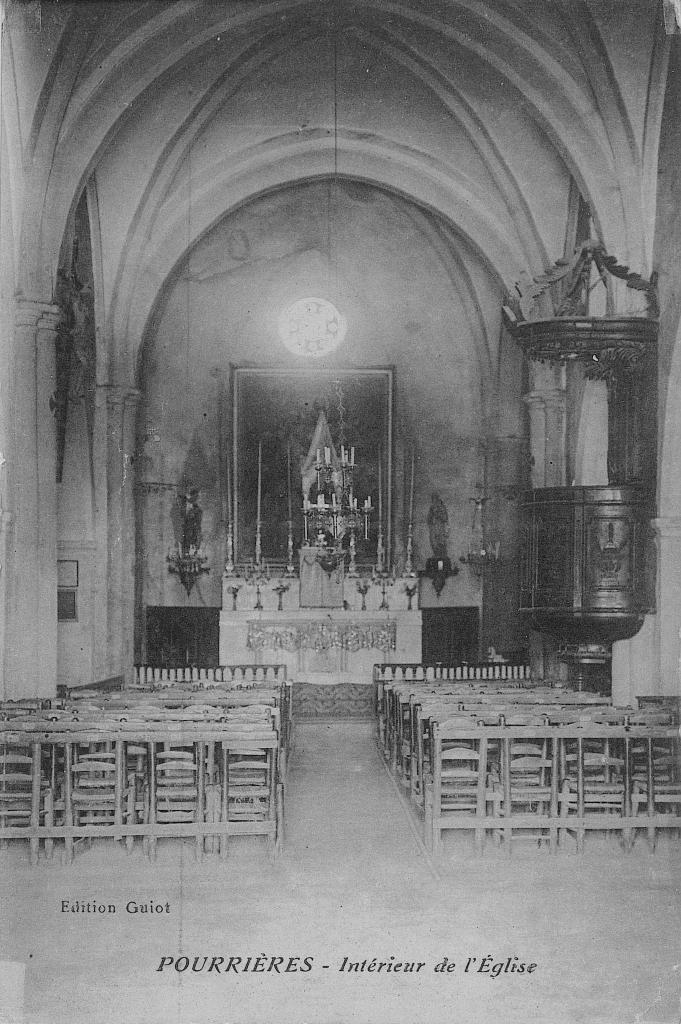

Intérieurs

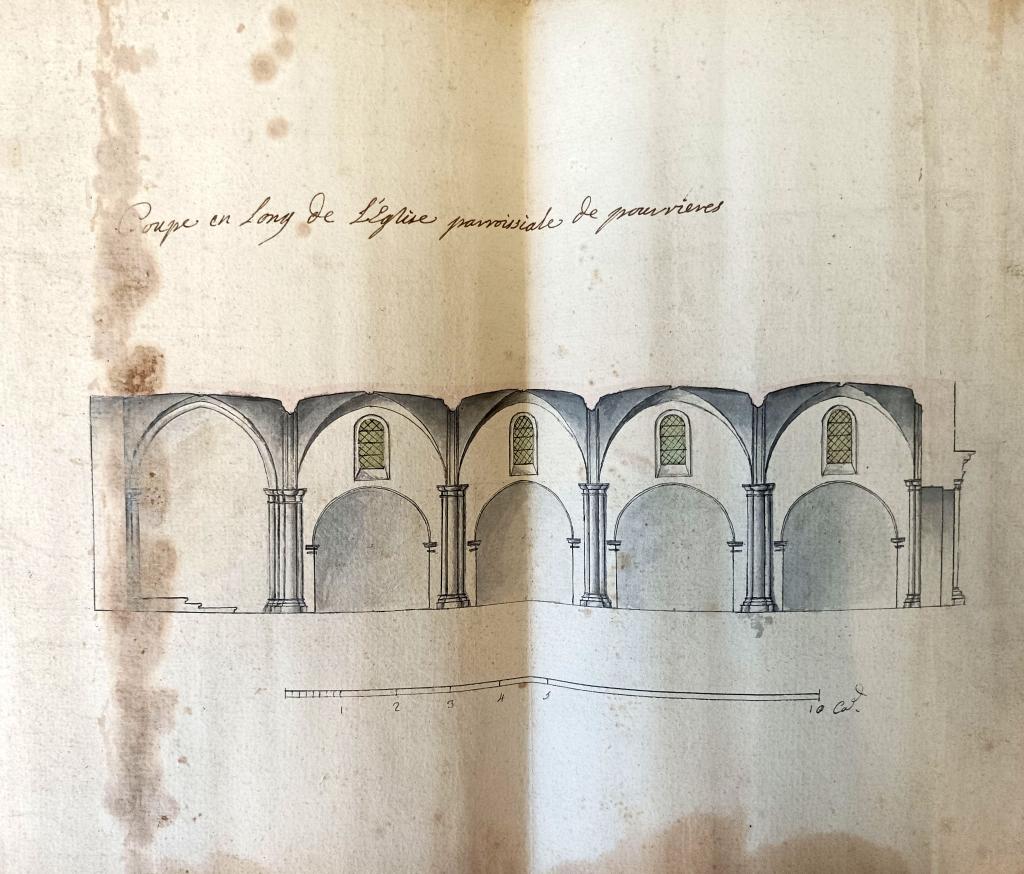

La nef, voûtée d’ogives, est rythmée par cinq travées séparées par des arcs-doubleaux à trois nervures retombant sur des colonnes engagées cantonnées chacune de deux colonnettes. L’abside, formée par la cinquième travée, est de même voûtée d’ogives. Le chœur, fortement remanié lors de sa réfection au milieu du 19e siècle, est accessible par un premier emmarchement à un degré et le maître-autel par un second emmarchement à deux degrés.

Les dix chapelles latérales des bas-côtés s’ouvrent sur la nef par des arcades en plein cintre dont la naissance des arcs est soulignée par des cordons et surmontées par des baies en plein cintre. Les chapelles, voûtées d’arêtes, sont séparées par des arcs-doubleaux retombant sur des pilastres.

Le sol de la nef, du chœur et des bas-côtés est pavé de carreaux de ciment, à l’exception de celui du maître-autel en pierre de taille, de quelques devants d’autels des chapelles latérales ouest et des angles nord et sud du bas-côté est en carreaux de terre cuite.

Les élévations intérieures et les arcs doubleaux des bas-côtés sont couverts d’un enduit peint en jaune, les voûtes d’un enduit peint en blanc et les colonnes, arcs doubleaux et ogives de la nef d’un enduit peint en gris clair.

Plusieurs portes intérieures donnent accès aux annexes de l’édifice. Une porte percée au sud de l’élévation est permet d’accéder au clocher et à la sacristie initiale. Deux portes percées au sud de l’élévation ouest ouvrent l’une sur l’actuelle sacristie, l’autre sur le presbytère.

Une église Saint-Trophime, élevée probablement au 11e siècle, est confirmée à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille en 1098. Paroisse du castrum de Pourrières au 12e siècle, elle connait peut-être un agrandissement dans le deuxième quart du 14e siècle avant d’être dans la seconde moitié du 16e siècle dotée d’une chapelle seigneuriale, agrandie en 1566 selon le devis du maçon dieppois Jean Hardi et complétée d’un chœur élargi et d’une tribune par le maçon Victor Cougourde. Dans le troisième quart du 17e siècle, en 1664-1665, l’église est encore agrandie sous la supervision du maître-maçon aixois Joseph Magnan, impliquant l’ajout d’une nef latérale à l’ouest, le déplacement du maître-autel, l’aménagement d’une nouvelle sacristie et la construction d’un nouveau clocher à l’est. Après quelques campagnes de réparations menées entre la fin du 17e siècle et le deuxième quart du 18e siècle (réparation entière du couvert en 1746 par le maçon de Pourrières François Lieutaud), l’église est de nouveau agrandie en 1756-1759 par Pierre Curet, Louis-Noël Davoust et Joseph Lambert, maîtres-maçons et tailleurs de pierre d’Aix-en-Provence, d’après le devis de Jean, géomètre de Peynier. La nef latérale ouest est agrandie, une autre construite à l’est et la nef prolongée au nord laissant place à une nouvelle façade principale desservie par une place.

Au 19e siècle, l’église subit plusieurs travaux de réparations. En 1841, l’angle nord-ouest est consolidé. En 1853-1854, la réfection entière du sanctuaire, l’assainissement et consolidation du sol et des élévations est et nord et la reprise d’une partie de la voûte sont confiées au maître-maçon de Pourrières Hippolyte Lieutaud selon le devis de Roux, conducteur des ponts et chaussées de Brignoles. Depuis la réfection entière de la toiture en 1881, l’édifice connait ponctuellement des opérations de rénovation.

-

Période(s)

- Principale : 11e siècle , daté par source , (incertitude)

- Secondaire : 2e quart 14e siècle , daté par source , (incertitude)

- Secondaire : 2e moitié 16e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 17e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e quart 18e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 18e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e quart 19e siècle , daté par source

- Secondaire : 3e quart 19e siècle , daté par source

- Secondaire : 4e quart 19e siècle , daté par source

-

Dates

- 1566, daté par source

- 1664, daté par source

- 1746, daté par source

- 1756, daté par source

- 1841, daté par source

- 1853, daté par source

- 1881, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Cougourde Victormaçon attribution par sourceCougourde VictorCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon actif dans la seconde moitié du 16e siècle. Il intervient notamment dans l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1566.

-

Auteur :

Hardi Jeanmaçon attribution par sourceHardi JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon dieppois actif dans la seconde moitié du 16e siècle. Il réalise notamment le devis d'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1566.

-

Auteur :

Magnan Josephmaître maçon attribution par sourceMagnan JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon aixois actif dans la seconde moitié du 17e siècle. Il intervient notamment dans l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1664-1665.

-

Auteur :

Lieutaud Françoismaçon attribution par sourceLieutaud FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon pourriérois actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il intervient notamment dans la réparation du couvert de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1746.

-

Auteur :

Curet Pierremaître maçon, tailleur de pierre attribution par sourceCuret PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon et tailleur de pierre aixois actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il intervient notamment dans l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1756-1759.

-

Auteur :

Davoust Louis-Noëlmaître maçon, tailleur de pierre attribution par sourceDavoust Louis-NoëlCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon et tailleur de pierre aixois actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il intervient notamment dans l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1756-1759.

-

Auteur :

Lambert Josephmaître maçon, tailleur de pierre attribution par sourceLambert JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon et tailleur de pierre aixois actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il intervient notamment dans l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1756-1759.

-

Auteur :

Jeangéomètre attribution par sourceJeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Géomètre de Peynier actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il réalise notamment le devis de l'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1755.

-

Auteur :

Lieutaud Hippolytemaître maçon attribution par sourceLieutaud HippolyteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon pourriérois actif dans la seconde moitié du 19e siècle. Il intervient notamment dans la restauration de l'église paroissiale de Pourrières (83) en 1853-1854.

-

Auteur :

Rouxingénieur des Ponts et Chaussées attribution par sourceRouxCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, actif dans le Var au milieu du 19e siècle.

-

Auteur :

L’église, au centre du village, domine une butte, est flanquée au nord-est d’une habitation et de sa sacristie et son presbytère au sud-ouest. Orienté au sud, l’édifice présente un plan allongé composé d’une nef et de deux bas-côtés et se termine par un chevet plat. Construit principalement en moellons encore recouverts d’enduits pour certaines parties d’élévations, il est couvert d’un toit à longs pans à tuiles creuses. Un contrefort est présent sur l’angle nord-ouest. Le clocher, à l’angle sud-est, carré, est monté en moellons et pierre de taille, percé de diverses baies et couronné d’un campanile. Son escalier, au nord, est compris dans une tour rectangulaire accessible par l’extérieur de l’édifice et couverte d’un appentis à tuiles creuses. L’église, percée de quatorze baies, s’ouvre au nord par un portail avec pilastres et corniche moulurée en pierre de taille, la façade est couronnée d’une statue mariale. L’ensemble donne sur un parvis desservi par un degré. Une seconde porte est présente à l’est.

A l’intérieur, la nef, rythmée par cinq travées séparées par des arcs-doubleaux, est voûtée d’ogives, ainsi que l’abside. Les bas-côtés, ouverts sur la nef par des arcades en plein cintre, sont tout deux formés de cinq chapelles latérales voutées d’arêtes communiquant par des arcs-doubleaux. Une porte au sud de l’élévation est permet l’accès intérieur au clocher et à la sacristie initiale. Deux portes au sud de l’élévation ouest ouvrent sur l’actuelle sacristie et sur le presbytère.

-

Murs

- pierre moellon

- pierre moellon enduit partiel

- pierre pierre de taille

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis en maçonnerie

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protections

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Ministère de l’économie et des finances

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Documents d'archives

-

Extrait des registres de l’archevêché d’Aix-en-Provence. [Sommation d'agrandissement de l'église paroissiale de Pourrières sous peine d'interdiction des lieux]. 17 novembre 1663. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 70.

-

Extrait de prix fait de lagrandissement de la paroisse de Porrieres. 3 mars 1664. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 70.

-

Extrait de prix fait passe a lioutard masson de faire les travaux de leglise parochiale. Février 1665. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 70.

-

Devis de l’agrandissement de l’eglise paroissiale de Pourriere. 1er mai 1748. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 71.

-

Devis estimatif de la reparation de leglise parossialle de pourrieres. 11 mai 1754. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 75.

-

Devis de lagrandissement de leglise parroissiale et de la sacristie de Porrieres. 5 août 1755. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 75.

Devis remis à la communauté de Pourrières le 20 octobre 1756. -

Requête du maire de Pourrières à l'intendant au sujet des réparations urgentes à faire en menuiserie à l'église paroissiale. 26 janvier 1777. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 75.

-

Devis estimatif des augmentations a leglise parroissialle fait par le nomê lieutaud masson a la requisition des sieurs consuls de Porrieres. 15 mars 1758. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 75.

-

Raport de recette des ouvrages en menuiserie faits a leglise par durand. 16 aout 1777. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 75.

-

Extrait d'acte de prix fait de reparation des couverts de leglise parroissialle et de la maison curialle passé par la commté en faveur de françois Lieutaud a feu antoine macon de ce lieu moyenant la some y contenue. 12 février 1746. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - DD 76.

-

Requête des consuls de la communauté de Pourrières à l'archevêque au sujet de l'état de l'église paroissiale. 14 décembre 1689. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 135.

-

Articles des réparations qui sont a faire au couvert de l'esglize parrochialle du lieu de Porrieres et au clocher. 11 février 1690. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - FF 135.

-

Extrait de translation passe entre ledit prieur de pourrieres et les freres penitents dudit lieu par laquelle freres penitans luy donnent partie de leur chapelle pour fere une chappelle pour leglise parrochialle a nostre dame desperance. 5 mai 1608. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - GG 31.

-

Procès-verbal de l'adjudication des travaux de réparations exécutés dans l'église paroissiale de Pourrières. 17 avril 1853. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - 2 M.

-

Devis de la porte d’entrée de l'église paroissiale de Pourrières. 10 juillet 1859. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - 2 M.

-

Lettre du curé de Pourrières au maire de Pourrières au sujet des réparations urgentes à faire à la toiture de l'église et du clocher. 28 février 1880. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 26 - 2 M.

-

Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1793. Pourrières. 1365-1793. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 MI 204 R1 - 2 MI 204 R3. Disponible en ligne : <https://archives.var.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2024.

BB 2 : f° 139, 1547 ; f° 218, 1550. BB 3 : f° 35, 1556 ; f° 75-76, 1559 ; f° 136, 1564 ; f° 160 et 163, 1565 ; f° 167, 1567 ; f°192, 1568 ; f° 255, 1571. BB 4 : f° 36, 1577 ; f° 330, 1585. BB 5 : f° 161, 1586. BB 9 : f° 11, 1604 ; f° 142, 1605. BB 10 : f° 110, 1616 ; f° 469, 1623. BB 11 : f° 124, 139 et 178, 1625 ; f° 399, 1628. BB 14 : f° 79, 1642. BB 15 : f° 145, 1655. BB 16 : f° 108 et 144, 1665 ; f°243, 1666 ; f° 310, 312 et 316, 1667. BB 19 : f° 99, 1671 ; f° 188, 1672. BB 20 : f° 50, 1682 ; f° 156, 1685 ; f° 350, 1690 ; f° 534, 1694. BB 21 : f° 366, 1701. BB 24 : f° 279, 1716. BB 25 : f° 50, 1720 ; f° 90, 1721 ; f° 200 et 203, 1722 ; f° 255, 1723 ; f° 414, 1728. BB 26 : f° 414, 1728 ; BB 27 : f° 363, 1744. BB 28 : f° 102, 126 et 166, 1746 ; f° 185, 1747 ; f° 252, 1748 ; f° 322, 1749. BB 29 : f° 34, 1753 ; f° 72, 1754 ; f° 84, 85 et 87, 1755 ; f° 216, 1757 ; f° 356, 1759. BB 32 : f° 157, 1777. BB 33 : f° 64, 1781 ; f° 129, 1783. BB 34 : f° 17, 1790. CC 193 : f° 11, 1613-1616. CC 239 : f° 14, 1657. CC 265 : f° 8, 1684. CC 278 : f° 16, 1696. CC 312 : f° 7, 1730. CC 349 : f° 6, 1767. -

Copie du procès-verbal de réception des ouvrages en maçonnerie exécutés pour avoir construit une encoule au coin nord ouest de l'église et aux murs de clôture du cimetière de cette commune de Pourrières. 6 mars 1841. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

Mention du devis dressé le 1er août 1840 correspondant aux travaux. -

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de l'église de Pourrières. Réparations d'urgence à faire dans l'église. 9 janvier 1848. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Appel au conseil municipal de la commune de Pourrières sur les réparations de l'église, à voter d'urgence, fait par le curé de la paroisse. 11 août 1850. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourrières. Vote d’un crédit de la somme de 5000 francs pour réparation à l'église. 18 août 1850. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de l'église de Pourrières. Appel de la municipalité à mener les réparations urgentes à l'église. 20 octobre 1851. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourrières. Approbation des plans et devis des travaux de réparation de l'église. 1er février 1852. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Devis et cahier des charges des ouvrages à faire pour diverses consolidations et embellissements dans l'église de Pourrières. 10 novembre 1852. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourrières. Approbation des plans et devis relatifs aux réparations à faire dans l'église paroissiale. 16 décembre 1852. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Lettre du sous-préfet au sujet de l’approbation du projet de réparation à l'église paroissiale de Pourrières. 3 février 1853. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Approbation du projet de réparation de l'église de Pourrières. 4 février 1853. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

Mention de la lettre du maire de Pourrières du 23 décembre 1852 au sujet de la révision du projet de réparation de l'église paroissiale. -

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourrières. Approbation du rapport de réception des travaux de réparation de l'église. 10 février 1854. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Procès-verbal de réception définitive des travaux de réparation de la toiture à l'église de Pourrières. 13 novembre 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 97/4.

-

Commune de Pourrières. Réparation de la toiture de l'église. Devis et cahier des charges. 16 mai 1877. Archives départementales du Var, Draguignan : 4 V 4/2.

-

Commune de Pourrières. Réparation de la toiture de l'église. Procès-verbal de réception définitive. 14 décembre 1881. Archives départementales du Var, Draguignan : 4 V 4/2.

-

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l'église succursale de Pourrières dressé en exécution de l’article 3 de la loi du 9 décembre 1905. 2 février 1906. Archives départementales du Var, Draguignan : 5 V 5.

-

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d’Aix-en-Provence, 1547. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 202.

Paroisse de Pourrières, f° 242-244, 1547. -

Memoires sur l'appel de la sentence de visitte de l'Eglise dudit Pourrières. 1663. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

Mention de l'ordonnance de visite pastorale de 1629. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1582-1623. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 1332.

Paroisse de Pourrières, f° 1-9, 1619. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1627-1638. 1632. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1334.

Paroisse de Pourrières, f° 158-161, 1633. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence,1638-1641. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1335.

Paroisse de Pourrières, f° 189-192, 1639. -

Procès-verbaux et sentences de visites pastorales du diocèse d'Aix, 1656-1672. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1339.

Paroisse de Pourrières, f° 185-188, 1663 ; f° 359-364, 1671. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1681-1682. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1342.

Paroisse de Pourrières, f° 28-29, 1681. -

[Fiche sur l'église paroissiale de Pourrières Notre-Dame de l’Assomption]. Années 1960-1970. Archives diocésaines de Fréjus-Toulon, Solliès-Ville : fonds Chanoine Louis Malausse 1 F. Disponible en ligne : <https://fraec83-num.fr/s/public/item/7389>. Date de consultation : 2024.

Mention de la consécration de l'église en 1571 et de l'installation d'une statue mariale au sommet de l'édifice en 1872. -

ARNAUD, Claude, BORREANI, Marc, JERPHANION, Guillaume de. [Evolution historique de l'habitat en Provence Verte Verdon.] Tapuscrit, [vers 2020]. Collection particulière : non coté.

Bibliographie

-

ACHARD, Claude-François. Description historique, géographique et topographique des villes, bourgs, villages et hameaux de la Provence ancienne et moderne, du Comté-Venaissin, de la principauté d'Orange, du comté de Nice etc. Aix-en-Provence : Pierre-Joseph Calmen, 1788, 2 vol.

p. 238-240. -

COULET, Noël. Une ordonnance après visite de l’archevêque d’Aix Jean Peysson en 1361. Dans : Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 2019, tome 131, n°305-306, p. 181-192. Disponible en ligne : <https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2019_num_131_305_8988>. Date de consultation : 2024.

Mention de la visite pastorale faite à la paroisse de Pourrières en 1313. -

COULET, Noël. Population et société à Pourrières, 1368-1430. Premier bilan d'une enquête. Dans : Etudes rurales, 1973, n°51, p. 85-111. Disponible en ligne : <https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1973_num_51_1_1880>. Date de consultation : 2024.

Mention des visites pastorales faites à la paroisse de Pourrières en 1340 et 1345. -

GUERARD, Benjamin, DELISLE Léopold, De WAILLY Natalis. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Collection des cartulaires de France, t. VIII, éditeur B. Guérard, Paris : Typographie de Ch. Lahure, 1857, 2 volumes, CLVI-651-945 p.

CSV 115, 1046 ; CSV 121, 1065 ; CSV 1114, 1065-1080 ; CSV 224, 1098 ; CSV 848, 1113 ; CSV 844, 1135 ; CSV 847, 1169 ; CSV 846, 1173. -

NOGUES, Jeanne. Le village de Pourrières de 1377 à 1407 d’après les registres de notaires. Aix-en-Provence : Université d’Aix-Marseille, reproduction de D.E.S., 1970.

p. 35, mention de la visite pastorale de 1421. -

PELISSIER, Pierre. Pourrières, Fêtes religieuses et profanes. Dans : Société d’Etudes du Patrimoine du Nord-Ouest Varois, 1990, n° 1 : Fêtes et réjouissances. Hier et Aujourd’hui, p. 3-7.

-

PÉLISSIER, Pierre. Pourrières en Provence, des origines à la Révolution. Manchecourt : Maury-Eurolivres, 1994.

p. 47, réparation de la cloche de l'église en 1418 ; p. 51, demande de réparation du clocher par le prieur en 1470 ; p. 59, processions à l'église Notre-Dame-du-Bois en 1549 et 1551 et devis d'agrandissement de l'église en 1566. -

PÉLISSIER, Pierre. Pourrières en Provence, 1797-1999. Manchecourt : Maury-Eurolivres, 2001.

p.160, demande de réparation de la toiture de l'église ; p. 180, effondrement d'une partie de la toiture en 1836, menace d'écroulement en 1840 et travaux à l'église en 1858, évolution de la Neuvaine du Vœu en 1920, 1928 années 1940, 1960 et 1970 ; p. 194, mention de la délibération du 2 juillet 1792. -

PLANCHIER, Claudine. Pourrières de 1407 à 1430 : étude politique, économique et sociale. Aix-en-Provence : Université d’Aix-Marseille, reproduction de maîtrise, 1973.

p. 32, mention de l'installation d'une cloche à l'église en 1431. -

THUNIN, François. La procession de la Neuvaine du Vœu à Pourrières (Var). Opinion politique et attitude religieuse. Dans : Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, 1975, n° 3-4, p. 39-54. Disponible en ligne : <https://www.persee.fr/doc/mar_0758-4431_1975_num_3_3_983>. Date de consultation : 2024.

-

Vœu Pourrières, 1720-2020, Tricentenaire du Vœu à Notre Dame de Miséricorde, Pourrières. Paroisse de Pourrières, 2020.

Récit du miracle lié à la figure du père Antoine Yvan en 1588, placement de la statue de Notre-Dame-de-Miséricorde dans la chapelle éponyme en 1671 et processions et neuvaines délibérées en 1734, 1742, 1746, 1772 et 1780.

Documents figurés

-

Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

-

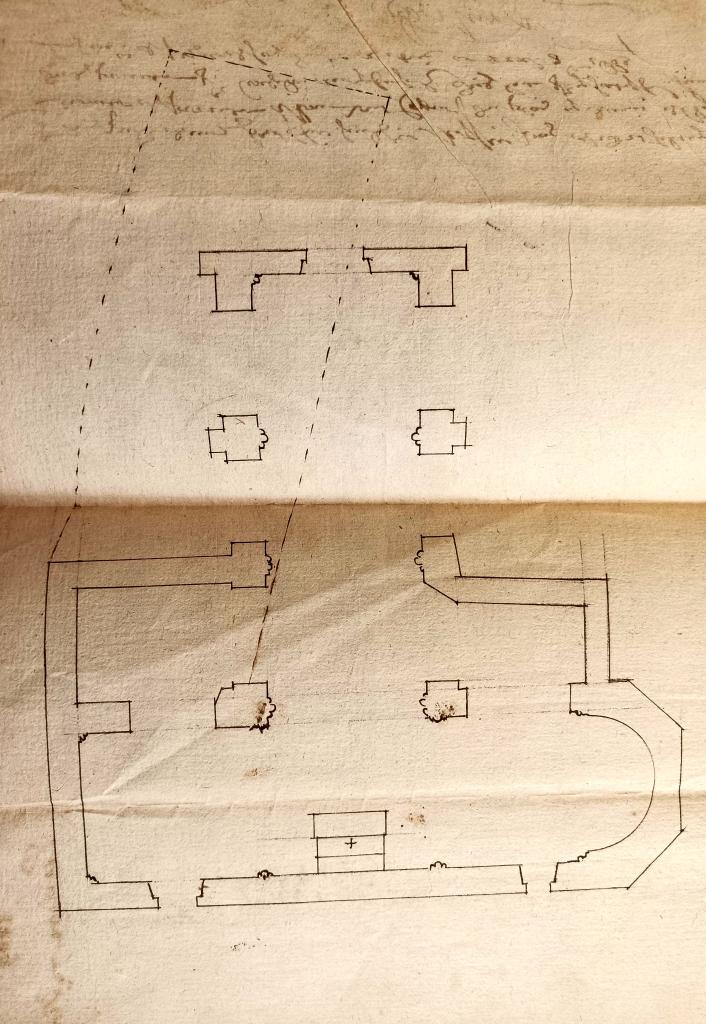

Plan de l'eglise parroissiale de Pourriere. / Dessin, [1755.] Archives départementales du Var, Draguignan : DD 74.

-

Elevation de la grande porte de l'église paroissiale de pourrieres. / Dessin, [1755.] Archives départementales du Var, Draguignan : DD 74.

-

Coupe en long de l'église paroissiale de pourrieres. / Dessin, [1755.] Archives départementales du Var, Draguignan : DD 74.

-

Plan cadastral de la commune de Pourrières. 1810. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre de 1ère classe Lahont, 1810. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 PP 097 01 à 3 PP 097 06.

Section Bu, n° de plan 03, parcelle 56. -

Eglise paroissiale de Pourrières : plan au-dessus du sol. / Dessin, 1880. Archives départementales du Var, Draguignan : 4 V 4/2.

-

Plan cadastral de la commune de Pourrières. Années 1970. / Dessin à l'encre sur papier, années 1970. Archives départementales du Var, Draguignan : 2144 W 1443 à 2144 W 1451.

Section AM, parcelle 464. -

Eglise, [Vue de la façade principale de l'église paroissiale de Pourrières]. / Carte postale, [année 1950.] Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI POURRIERES 4.

-

POURRIÈRES - Intérieur de l'Église, [premier quart du 20e siècle.] / Carte postale noir et blanc, Editions Guiot, premier quart du 20e siècle. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI POURRIERES 3.

-

L eglise de Pouriere du mois de septembre 1663. / Dessin, 1663. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 323.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.