Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

- enquête thématique régionale, patrimoine religieux de Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de la Provence Verte - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

-

Commune

Pourcieux

-

Adresse

rue de l'Eglise

-

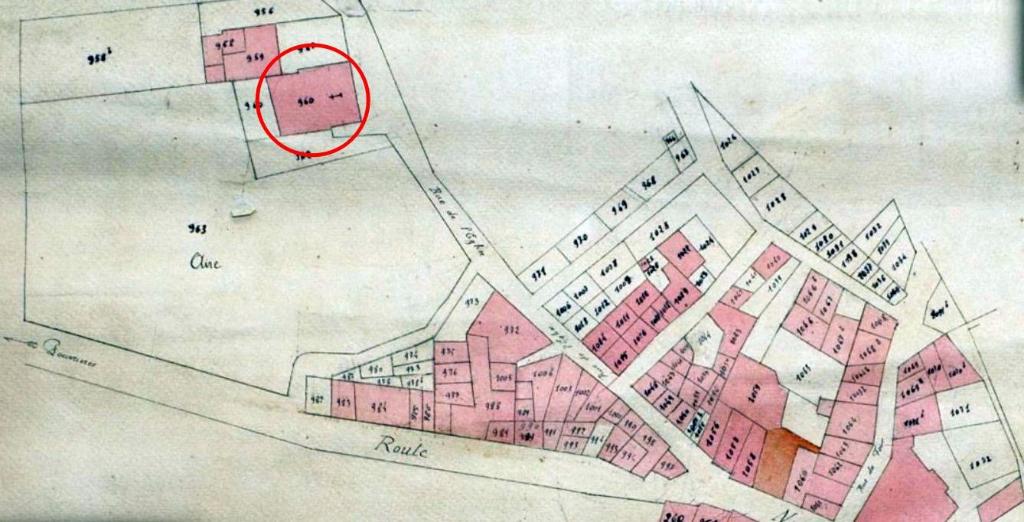

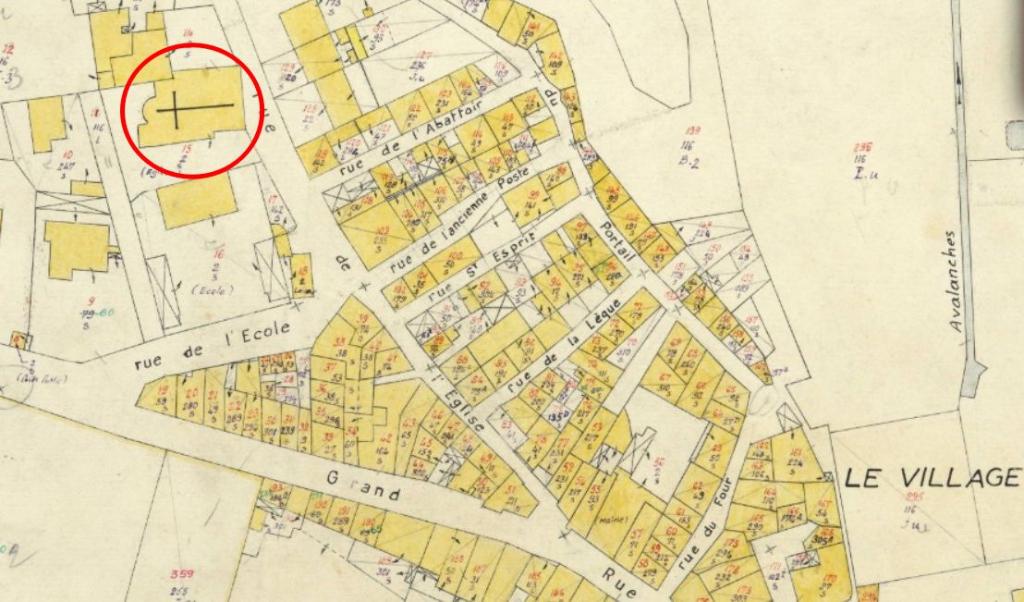

Cadastre

1809

A

960

;

2022

AH

15

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Victor, Notre-Dame-de-Nazareth, Notre-Dame-de-l'Assomption

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéescimetière

Historique détaillé

Edification de la paroisse de Pourcieux au Moyen Age : l’église Saint-Victor

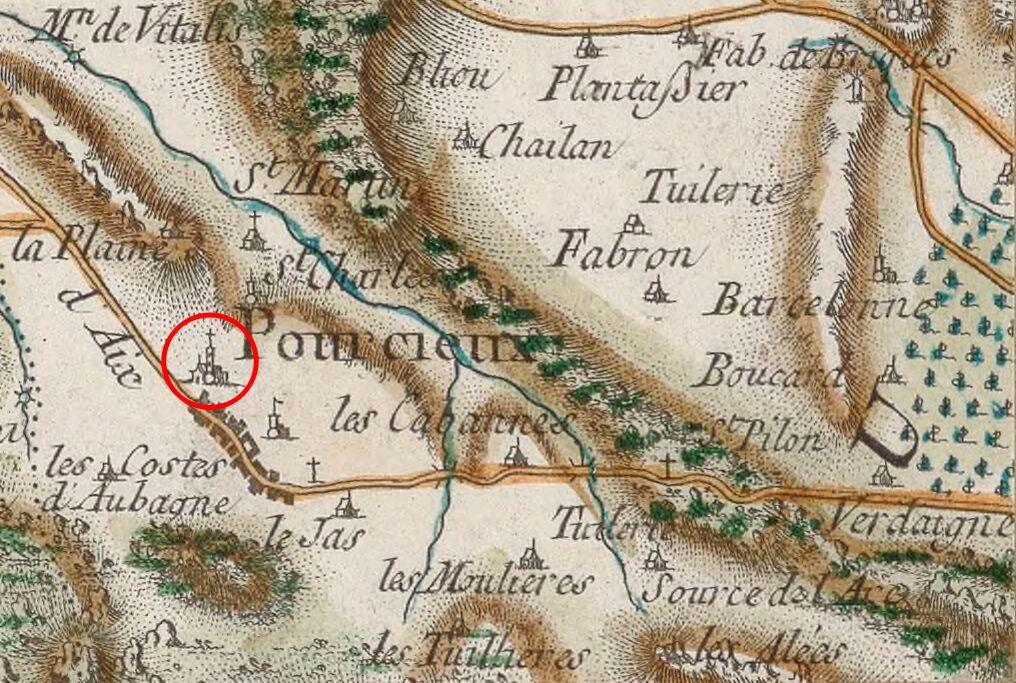

Pourcieux apparait pour la première fois dans les textes en tant que « villa que vocatur Porcilis » dans une donation que l’évêque de Marseille Pons fait en 1008 à l’abbaye Saint-Victor de Marseille parmi ses terres de la vallée de Trets. Deux ans plus tard, une nouvelle donation autour de 1010 mentionne cette-fois ci des biens situés « in castro de Porcils et in villa », suggérant ainsi la présence de deux sites d’habitation coexistant sur le territoire de Pourcieux, une villa et un castrum. Ces occurrences continuent de figurer dans les textes aux 11e et 12e siècles.

Une première mention d’église est faite à l’occasion de l’achat par l’abbaye de Saint-Victor de plusieurs biens à Pourcieux, probablement passé entre 1070 et 1080, dont certains situés « justa ecclesiam », soit proches de l’église. Cette précision suggère en outre la présence d’une petite agglomération formée autour de l’édifice de culte. Une église paroissiale sous le vocable de Saint-Victor et des chapelles, « ecclesia parrochialis sancti Victoris de Porcils cum capellis suis », sont enfin confirmées à l’abbaye en 1098 par l’archevêque d’Aix-en-Provence. L’église paroissiale est ensuite mentionnée dans plusieurs textes aux 12e et 14e siècles.

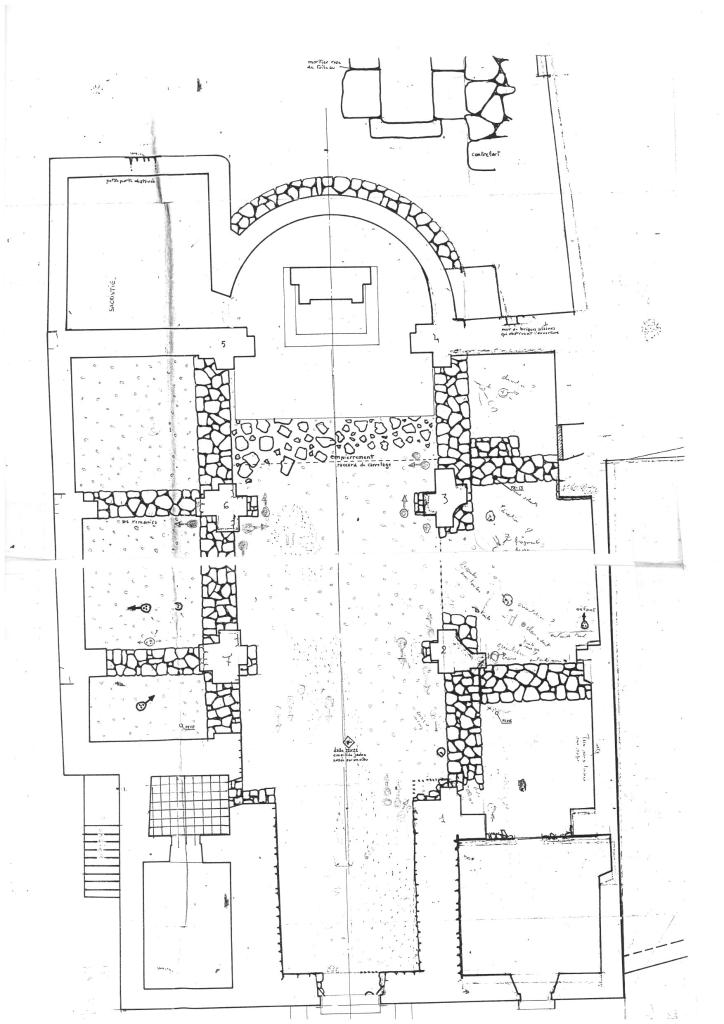

A ce jour, plusieurs éléments donnent à associer cette première église paroissiale à l’église actuelle. Cependant, selon cette conjecture, la position de l’édifice actuel à l’écart du village pose le cas inhabituel d’une première paroisse fondée hors du castrum mais aussi éloignée de la villa et par la suite du village moderne. Néanmoins, cet état de fait pourrait s’expliquer par l’existence au Moyen Age central de chapelles se succédant le long de la voie royale (ancienne voie romaine) qui traverse le territoire de Pourcieux et parmi lesquelles figure Saint-Victor. Cette dernière, la plus proche des sites d’habitation alors existant, aurait ainsi pu être nommée paroisse, le choix se portant sur un édifice en élévation plutôt qu’une construction nouvelle. L’absence de vestiges médiévaux pouvant s’apparenter à un cimetière ou à une église sur l’ancienne butte castrale Sainte-Croix conforte à ce jour cette hypothèse. Ensuite, la désertion probablement précoce (avant le 14e siècle) du castrum pour l’habitat regroupé correspondant à l’emplacement du village actuel, au détriment du site de l’église, peut s’expliquer par deux raisons : d’une part la présence proche de l’activité agricole associée au prieuré, d’autre part celle de l’unique source du village. Enfin, des observations archéologiques faites en 1974 à l’occasion de travaux dans l’église puis en 2000 dans le cadre de creusement de tranchées pour la pose de candélabres et d’un réseau de distribution d’électricité aux abords de l’édifice ont dernièrement abondé dans le sens d’une église paroissiale antérieure médiévale. En effet, la destruction des pavements et creusement des sols a révélé, notamment dans le quart nord-est du présent édifice, les soubassements d’une église antérieure au 16e siècle, disposant d’un chevet de plan carré situé à son extrémité est (chevet aujourd’hui à l’ouest). De plus, des inhumations médiévales alors vraisemblablement extérieures à cette construction ainsi que des sépultures internes ont été découvertes, ainsi que des fragments de poterie monochrome grise de type pégau apparentée à l’ère médiévale et un dépôt d’objets.

Ainsi, si l’église médiévale Saint-Victor fait office de première église paroissiale à l’emplacement de l’église actuelle depuis le 11e siècle, l’édifice est trois siècles plus tard jugé insuffisant à la lumière des visites pastorales. Au 14e siècle, la visite de 1340 fait part d’une église menaçant tellement ruine qu’il est impossible de s’y tenir en sécurité. Celle de 1345 révèle conséquemment une église neuve à présent édifiée. Au 15e siècle, la visite de 1486 mentionne une église de nouveau restaurée, possiblement agrandie, sa nef et son toit envahis par la végétation lors de la précédente visite de 1421. Au 16e siècle, la visite de 1547 ordonne que l’église soit encore réparée et recouverte là où il pleut, tout comme sa porte qui a besoin d’être refaite, ne valant plus rien.

Consolidation et agrandissements au 17e siècle : l’église Notre-Dame-de-Nazareth

Au début du 17e siècle, en 1614, le conseil de communauté députe un consul auprès de l’archevêque pour signaler l’état de délabrement de l’édifice et réclamer son intervention. Un an plus tard, une convention est passée le 15 septembre 1615 auprès du maître-maçon Berthelemy Lagon pour crépir et blanchir l’intérieur de l’église, poser une porte au sud et dresser un mur de pierre d’est en ouest au nord de l’édifice. Des réparations sont encore votées le 3 mai 1617. Deux ans plus tard, lors de la visite pastorale de 1619, l’église paroissiale est présentée sous le nouveau titre de Notre-Dame-de-Nazareth, « le grand autel de la dite eglise parroissiale porte le titre de notre dame de Nazareth ». Un cimetière lié à l’édifice est également signalé, mais ne disposant encore ni de porte ni de murailles. Quatorze ans plus tard, en 1633, la sentence pastorale confirme que « l’eglise paroissiale du dit lieu porte le titre notre dame de nazareth » et ordonne de fournir des vitres aux fenêtres, de faire boucher celle au-dessus du retable, et de faire réparer la porte et toutes les murailles du cimetière, qui ont donc été élevées à l’issue de la précédente visite. En 1638, outre de réparer le toit de l’église, la nouvelle sentence ordonne une fois de plus de mettre une porte au cimetière et de réparer les murailles aux endroits où elles sont abattues. De nouvelles réparations sont encore signalées dans les comptes trésoraires entre 1651 et 1659.

En 1663, la communauté anticipe la visite du cardinal de Grimaldi en délibérant de lui présenter requête au sujet des besoins de l’édifice et de la responsabilité du prieur vis-à-vis des réparations envisagées. Il est question d’achever de blanchir l’édifice, de réparer la sacristie, le pavé abîmé par les inhumations, de faire fermer le cimetière et rhabiller le clocher en ruine par manque d'entretien. La sentence de visite suit une partie de la requête, dictant que l’église soit entièrement blanchie, le pavé de la sacristie rabaissé et sa voûte rehaussée, le pavé de l’église remis en bon état, la muraille et la porte du cimetière réparées, le clocher remonté mais aussi les fenêtres rhabillées et les vitres réparées. Un an plus tard, en 1664, les travaux de réparations sont approuvés en conseil. En 1665, des prix-faits sont passés avec les frères maçons Honoré et Antoine Lioutard reprenant les points de la sentence précitée. Précisément, les murailles du cimetière seront abattues et remontées tandis qu’une porte en pierre de taille sera installée. Les murs du clocher seront abattus, remontés et rehaussés, l’emplacement agrandi pour accueillir deux cloches, une voûte faite sous les cloches, une montée construite ainsi qu’un couvert à quatre pentes surmonté d'une croix de fer. La quittance marquant l’achèvement des travaux est dressée la même année. De même, les comptes trésoraires de la communauté font état de nouvelles réparations dans les années 1660-1670. Moins d’une décennie plus tard, la sentence de visite de 1671 implique de nouveaux travaux. Outre la réparation du toit et l’agrandissement de la fenêtre de la sacristie qui devra être treillissée de fer et vitrée, est demandé « attendu que l’eglise est hors du village, une bonne porte en bois double et bien ferrée decente et convenable et [de faire] mettre la porte qui y est desja au cimetiere ». En 1674, une lettre du vicaire de Pourcieux confirme à nouveau Notre-Dame-de-Nazareth comme titulaire de l'église et rend compte de l’exécution quasiment complète de la précédente sentence. En 1676, des réparations à faire à la toiture de l’église sont approuvées puis confirmées par les comptes trésoraires de 1680. En 1681, la nouvelle visite pastorale exige des travaux de moins grande ampleur comprenant la réparation du pavé, le vitrage et grillage des fenêtres « reputé que leglise a esté volée plusieurs fois » et la pose d’une grille de fer ou de bois au cimetière « pour empecher les animaux d’y entrer ». En parallèle, un tableau avec son cadre est demandé pour le maître-autel « proportionné à la qualité de la paroisse ». Une décennie plus tard, en 1693, le conseil délibère d'exposer aux enchères la réparation de la toiture de l'église tout comme la construction d’une porte et les réparations d’un mur pour le cimetière. Les comptes trésoraires attestent une nouvelle fois des travaux entrepris.

En écho aux règles édictées par le Concile de Trente sur l’importance des chapelles latérales dans la liturgie tridentine, la vitalité du 17e siècle en termes de remaniements apportés à l’édifice peut laisser penser qu’une partie des chapelles est aussi construite à cette période, outre les premières extensions antérieures apportées à l’église. Par ailleurs, la progression démographique de Pourcieux au 16e siècle a pu contribuer à l’agrandissement conséquent de l’édifice devant alors accueillir un plus grand nombre de paroissiens, suggéré également par le changement de titulature dans la première moitié du 17e siècle adapté à la nouvelle « qualité de la paroisse ». Ainsi, certaines des chapelles latérales pourraient avoir été ajoutées entre la seconde moitié du 16e siècle et le début du 17e siècle, dans tous les cas existantes lors de la construction de la maison claustrale attenante à l’église dans le premier quart du 18e siècle.

Remaniements et nouvelles augmentations au 18e siècle : l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Au 18e siècle, suite à un vol commis à l’église, la communauté vote en 1713 la réparation d’un mur ouvert lors de l’effraction. Diverses réparations sont également menées à l’église et au cimetière à la lecture des comptes trésoraires de 1726 et 1727. La visite pastorale de 1732 induit des travaux plus importants. L’intérieur de l’église doit à nouveau être crépi et blanchi, le pavé réparé, une chaire à prêcher neuve placée du côté de l’évangile et le couvert réparé et entretenu. Le clocher, son couvert et son escalier doivent aussi être repris, les deux fenêtres sans cloches bouchées, une porte ajoutée à l’extérieur au détriment de la porte intérieure qui doit être fermée et l’escalier abattu. Une autre sacristie doit être construite sur un terrain libre hors de l'église du côté de l'épitre, avec une fenêtre grillée et vitrée ainsi qu’une porte percée dans le sanctuaire pour y accéder. Certains de ces travaux sont confirmés dans des délibérations de 1733 et 1734 mentionnant des réparations à la toiture de l’église, son pavé mais aussi son cimetière. Celle du 12 décembre 1734 fait mandat au maçon de Pourrières Joseph Liautaud d’une réparation du pavé et de l’escalier du clocher qui menaçait ruine, sans toutefois confirmer son abattement ou le changement de porte. Le 2 janvier 1738, la communauté délibère d'interpeller le prieur pour faire pleinement exécuter la dernière sentence. En 1751, le conseil autorise cette fois-ci la réparation des murs de l’église et du cimetière. Des réparations sont encore faites à la toiture de l’église et au clocher dans les années 1760 puis 1780 selon les comptes trésoraires de 1761, 1766, 1781, 1782 et 1784.

Le 18 novembre 1781, suite à la visite de l’administration du chapitre de Saint-Victor de Marseille, le conseil de communauté délibère différentes réparations et modifications à effectuer à l'église paroissiale. D’abord, le transfert de la porte d’entrée à l'est, car jusqu'à présent située à l’ouest et jugée « mal placée par les vents incommodant beaucoup les gens dans l’église ». Ensuite, le transfert en conséquence du maître-autel jusqu'alors à l'est à l'ouest. Enfin, la réparation du couvert et du pavé et le remplacement et transfert de la chaire à prêcher au milieu de l’église. Le devis est dressé le 28 novembre 1782 par Mousse, maître-maçon de Tourves. Celui-ci comprend des réparations et augmentations. Concernant les réparations, les deux arcs-doubleaux au milieu de la grande nef seront abattus et refaits avec les mêmes pierres et certaines issues du pavé si nécessaire. Une porte en pierre de taille sera ouverte à l'est où se trouve le maître-autel, un jour ovale en pierre de taille percé au-dessus, un perron en pierre de taille à trois marches construit au dehors. L’ensemble du pavement de l’édifice sera rabaissé et pavé de carreaux neufs avec un abaissement moindre pour le futur sanctuaire à l'ouest. Le couvert sera refait à neuf. Les murs dégradés seront rebouchés et l'intérieur de l'édifice entièrement blanchi hormis les arcs-doubleaux, portiques et soubassements qui seront peints en jaune. La porte d'entrée à l'ouest sera bouchée. La porte intérieure menant à la sacristie sera réparée. L’intérieur du clocher sera enduit, sa porte communiquant avec l'église bouchée et ses escaliers abattus pour ouvrir une porte extérieure sur sa façade sud montée de vieilles pierres issues du sanctuaire et ériger un escalier extérieur menant à ladite porte. Le devant de la sacristie, sous le clocher, sera blanchi et son sol pavé avec les meilleurs carreaux issus de la démolition du pavé de l’église. Concernant les augmentations, le bas-côté sud sera allongé à l’est jusqu'au clocher formant ainsi une nouvelle chapelle latérale. Celle-ci sera couverte d'une voûte d’arêtes et blanchie, communiquera avec la nef grâce à une ouverture faite à l’emplacement de la chaire à prêcher et avec la chapelle voisine à l'aide d’un arc-doubleau monté avec des carreaux aussi issus de la démolition du pavé de l’église. Une fenêtre y sera percée au sud. De même, deux contreforts seront montés sur les bas-côtés et l'extérieur de l’édifice entièrement enduit de chaux. Enfin, une table de communion et une chaire à prêcher seront placées. Le devis est accepté le 22 décembre 1782 et mis à jour le 16 mars 1783, la réalisation d'une nouvelle chaire à prêcher ayant été reportée. La convention du prix-fait est acceptée le 4 avril 1783 pour lancement des travaux. Sept mois plus tard, le chantier est achevé et le rapport des réparations établi le 4 novembre 1783 fait constater un respect entier du devis, mis à part un contrefort non construit et quelques lacunes de blanchiment. Un an suite à cette campagne, en 1784, la communauté exige du maçon de Pourrières Jean-Baptiste Liautaud d’achever de nouvelles augmentations à l’église. Celles-ci pourraient concerner la construction du baptistère au nord-est de l'édifice, ajouté probablement dans la seconde moitié du 18e siècle et avant le 1er quart du 19e siècle car visible sur le plan cadastral de 1809. Parallèlement, lors des travaux en 1873, le curé de Pourcieux signalait dans une lettre du 1er octobre 1783 la réalisation et pose du nouvel autel par le doreur aixois Valentin, la réparation prochaine du tableau d'autel en mauvais état et la nécessité de faire changer la porte de la sacristie. Dans une lettre du 25 mai 1785, le curé écrit qu'il a finalement fait réaliser un tableau pour le maître-autel, l’ancien étant troué en divers endroits et s’écaillant entièrement lors de sa pose sur le nouveau cadre, mais aussi que la porte de la sacristie a été remplacée, craignant que cette dernière ne soit volée durant la nouvelle augmentation entreprise à l’église pendant l'hiver et toujours en cours. Cette réalisation d’un nouveau tableau pour le maître-autel peut suggérer le glissement à cette période du vocable de Notre-Dame-de-Nazareth vers celui de Notre-Dame-de-l’Assomption, confirmé par une lettre du curé de Saint-Maximin de 1810 citée dans une réponse du curé de Pourcieux à une circulaire en 1882. Après avoir été ajourné deux ans plus tôt, un nouveau projet de chaire à prêcher est quant à lui soumis à délibération le 5 juin 1785. En 1789, la communauté vote une nouvelle réparation du couvert.

Réparations et améliorations au 19e siècle

Dès le début du 19e siècle, de nouvelles réparations sont jugées nécessaires. Le 25 août 1805, le conseil municipal pointe que « les réparations à faire à l'église et au cimetière sont urgentes », seulement vingt après l'importante campagne de 1783. Un devis estimatif est dressé en conséquence le 8 septembre 1805, comprenant la réparation de la sacristie, du couvert et du clocher et la réalisation d’une nouvelle porte pour le cimetière. L’adjudication des travaux est passée le 24 novembre 1805 au maçon François Galloty et au menuisier François Durand et les rapports de recette dressés le 30 mai 1806 pour la maçonnerie et le 5 avril 1807 pour la menuiserie. En 1808, le compte des ouvrages faits pour l'église de Pourcieux témoigne de réparations réalisées sur le couvert de la chapelle Saint-Eloi et une nouvelle fois à la sacristie. Une décennie plus tard, la visite pastorale du 12 juin 1822 entraine d'autres réparations à effectuer à la sacristie et aux murs de clôture du cimetière. Le 8 novembre 1822, une lettre du maire de Pourcieux au sujet des travaux à mener informe qu'il ne manque plus que les murailles du cimetière à réparer. Un nouveau devis estimatif des réparations très urgentes à exécuter à l’église, son clocher et son cimetière est établi le 7 juin 1842 par Joseph Pelautier maître-maçon de Puyloubier. Le document prévoit la repose de tous les enduits des façades extérieures, la réparation de quelques tuiles au couvert, la pose d'une gouttière au clocher, la construction de la voûte de la sacristie en anse de panier et enfin le redressement et la couverture du mur du cimetière. Mais le financement des travaux, problématique, repousse le début du chantier. Après une demande de secours faite par le conseil de fabrique à la municipalité le 12 juin 1842 et présentée en délibération le 8 octobre courant, une aide est accordée le 25 mai 1843 à la commune pour effectuer les réparations. Cependant, le conseil municipal se résout en séance du 6 octobre 1844 à ajourner une partie des réparations « jugée reportable au vu de la construction parallèle de la maison d’école », malgré une nouvelle aide accordée le 26 octobre 1844. Cette décision, questionnant la Préfecture sur la définition des degrés d’urgence des réparations et les priorités et capacités financières de la commune, repousse l’adjudication des travaux, finalement passée le 1er février 1846 au maçon Louis Castel. Les travaux lancés, des agrandissements sont jugés nécessaires lorsque de nouvelles dégradations sont constatées. Le 3 avril 1846, un supplément au devis initial du 7 juin 1842 est donc proposé, comprenant la réparation de l'escalier du clocher « entièrement ruiné », la construction du côté est du cimetière d’un « emplacement destiné à recevoir les décédés en attendant qu’on leur donne la sépulture » et quelques autres réparations aux murs du cimetière. Le devis supplémentaire est approuvé en conseil du 19 avril 1846 et le rapport de réception définitive des travaux établi un mois plus tard le 28 juin 1846, conforme aux points des deux devis. En 1857, une lettre du conseil municipal adressée au sous-préfet pointe « qu’il serait très utile d’approprier une nouvelle sacristie et d’abandonner l’ancienne qui est trop humide ». L'actuelle sacristie, au sud-ouest de l'église, est construite conséquemment dans la seconde moitié du 19e siècle. Il est probable que le chevet semi-circulaire (absent du plan cadastral de 1809) et jointant l'actuelle sacristie ait ainsi été élevé à la même période.

Une décennie plus tard, une délibération du conseil de fabrique du 4 avril 1869 fait part de la nécessité de procéder à de nouvelles réparations, notamment à la façade et à la porte d’entrée qui « tombe de vétusté », en plus de celles à opérer sur la toiture au vu des infiltrations répétées des eaux pluviales. Le 10 mai 1869, un devis des réparations à la façade de l'église est dressé en ce sens par l'architecte Gustave Mesure à la demande de la commune. Ce dernier projette, plan à l'appui, la reprise de l'enduit de la façade est, son exhaussement sur la largeur de la grande nef « destiné à enlever à l’église cette forme de grange qu’elle présente à l’extérieur », la réalisation et pose d'une corniche en pierre de taille, le creusement d'une niche pour y poser une statue de Vierge en terre cuite et la mise en place d'une nouvelle porte. A l’intérieur, il propose en outre l’ouverture de deux « arceaux » à l’entrée pour faciliter l'accès au baptistère et au dépôt des chaises, permettant en contrepartie de boucher la porte d'entrée du baptistère au nord de la façade est. Au vu d’une lettre de réclamation du 27 mai 1871 de Gustave Mesure à la commune pour le paiement de son devis et de l'édifice actuel, qui ne présente aucune des améliorations prévues, le projet n'a pas été réalisé. En 1877, l'état de la façade de l'église, sans travaux menés, reste donc toujours problématique, le préfet relatant dans une lettre son état « déplorable ». En 1878, le conseil de fabrique alerte de son côté sur la persistance des problèmes d’infiltration, la façade sud « dévorée par une grande humidité provenant de l’ancien cimetière attenant », endommageant la sacristie et ses objets.

Dernières restaurations aux 20e et 21e siècles

Au début du 20e siècle, l'état de l’édifice est toujours alarmant. En 1901, le conseil de fabrique fait de nouveau constater des dégradations causées par les eaux de pluie, cette fois-ci « dans la vieille sacristie et dans la nef latérale côté droit près des fonts baptismaux ainsi qu'à travers la grande nef vers le côté gauche ». Un an plus tard, en 1902, le même conseil dresse une demande de secours pour des réparations urgentes à la toiture, « considérant que depuis plus de vingt ans aucun réparation sérieuse n’a été faite ».

Après plusieurs décennies sans travaux majeurs, de nouvelles campagnes de restauration sont finalement entreprises dans les années 1970-1980. La réfection entière du pavement de l'édifice est effectuée en 1974 et les années suivantes, donnant lieu à diverses observations archéologiques en parallèle. Dans les années 1980, l’ensemble de l’édifice est décrépi à l’exception du clocher. En 1981-1982, au vu des problèmes persistants d'infiltration, la couverture est à son tour remise en état et des gouttières posées. De nouveaux vitraux sont également réalisés en 1985 par le maître verrier G. Schlienger. Ces dernières années, après un nouveau projet de réfection de la toiture lancé en 1999-2000, des travaux sont réalisés en 2008 par la société Toitures Méditerranéennes sur le couvert de l'église et du clocher. Des travaux d’assainissement des soubassements de l'église et de la sacristie et la pose de badigeon à l’intérieur de l’édifice sont réalisés en 2009 par l’entreprise générale de peinture Didier Gerolin. Enfin, de derniers travaux de remise en état et de sécurisation du clocher sont effectués en 2023.

Cimetière

Si un cimetière primitif a pu exister sur le site de l'église, comme suggéré par la découverte d'inhumations médiévales à l'occasion de différents travaux attenants à l'édifice, un cimetière est mentionné dès 1615 alors qu’une commission est passée pour lui construire une muraille de clôture. Son rattachement à l'église paroissiale est confirmé cinq ans plus tard lors de la visite pastorale de 1619. Le site, situé au sud de l’édifice, est par la suite cité à diverses reprises dans les registres paroissiaux comme « cimetière de l’église paroissiale ». Une fois élevés dans les années 1620-1630, ses murs de clôture et sa porte subissent de nombreuses modifications et restaurations au gré des visites pastorales entre le 17e et la première moitié du 19e siècle. Bien que la translation du site funéraire soit envisagée dès les années 1810 au profit d’un terrain situé au lieu-dit des Infirmières près de la forêt communale, le projet n'est approuvé qu'en 1855 puis réceptionné en 1856, alors que le cimetière est interdit depuis 1854. En 1862, le conseil municipal délibère d'enlever une partie de la terre de l'ancien cimetière de l'église pour exhausser le nouveau, confirmant qu'il s’agit de « la huitième année qu’aucune inhumation n’a été faite dans l’ancien cimetière ». Enfin, en 1878, le cimetière de l’église est décrit comme « couvert d’arbustes et de ronces », témoignant de son abandon total.

Description détaillée

Extérieurs

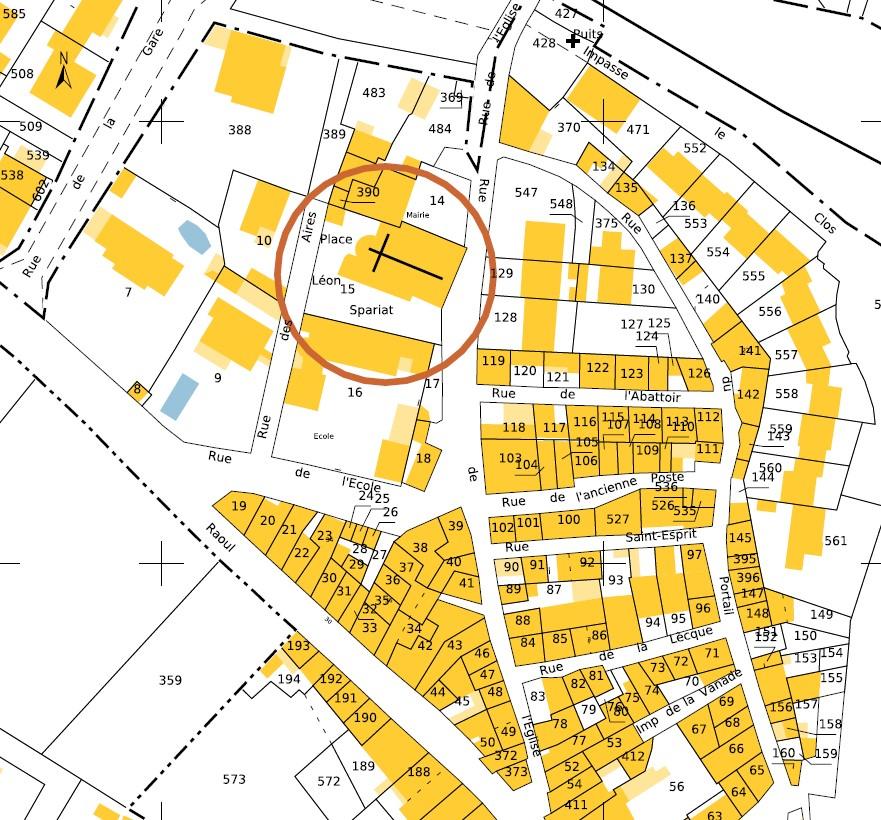

L'église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption est située rue de l’Eglise, à l’extrémité nord-ouest du village près de l'ancienne voie romaine. Elle est érigée sur une saillie de grès au bord du plateau qui surplombe la plaine de l'Arc.

Elle est flanquée au nord au niveau de sa chapelle latérale nord-ouest de l'ancien presbytère, actuellement mairie (Référence du dossier : IA83001775). Elle est entourée à l'est par la rue de l’Eglise connue comme l’ancien chemin de Pourcieux à Pourrières, au sud par une placette accueillant un parking correspondant à l'emprise de l'ancien cimetière paroissial et à l'ouest par un parking correspondant à l'emplacement de l'ancien jardin presbytéral.

![[Eglise paroissiale de Pourcieux et jardin presbytéral, fin du 19e siècle, début du 20e siècle].](/img/1ed4dd3c-d483-4dff-b169-4b254168a7f9)

Orientée vers l'ouest depuis le 18e siècle, l'église présente un plan allongé débuté à l'est par un vestibule de plan rectangulaire marqué à l'intérieur par un simple rétrécissement de la nef et terminé à l'ouest par un chevet semi-circulaire. La nef est complétée au nord et au sud par deux bas-côtés comprenant chacun trois chapelles. En plus de son clocher adossé à son angle sud-est et complété à l'est par ce que l’on peut apparenter à l'ancienne sacristie, l'édifice comprend à son angle nord-est l'ancien baptistère et à son angle sud-ouest l’actuelle sacristie.

![[Plan de l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption, Pourcieux].](/img/1a2612dd-ed61-47c9-bf80-4532a8a7f769)

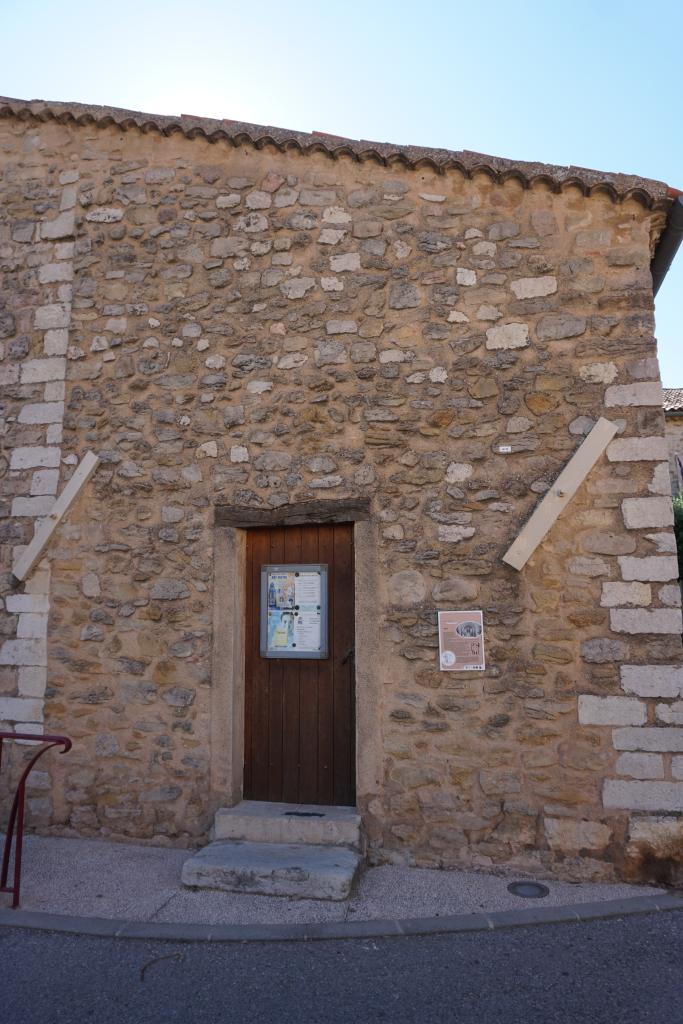

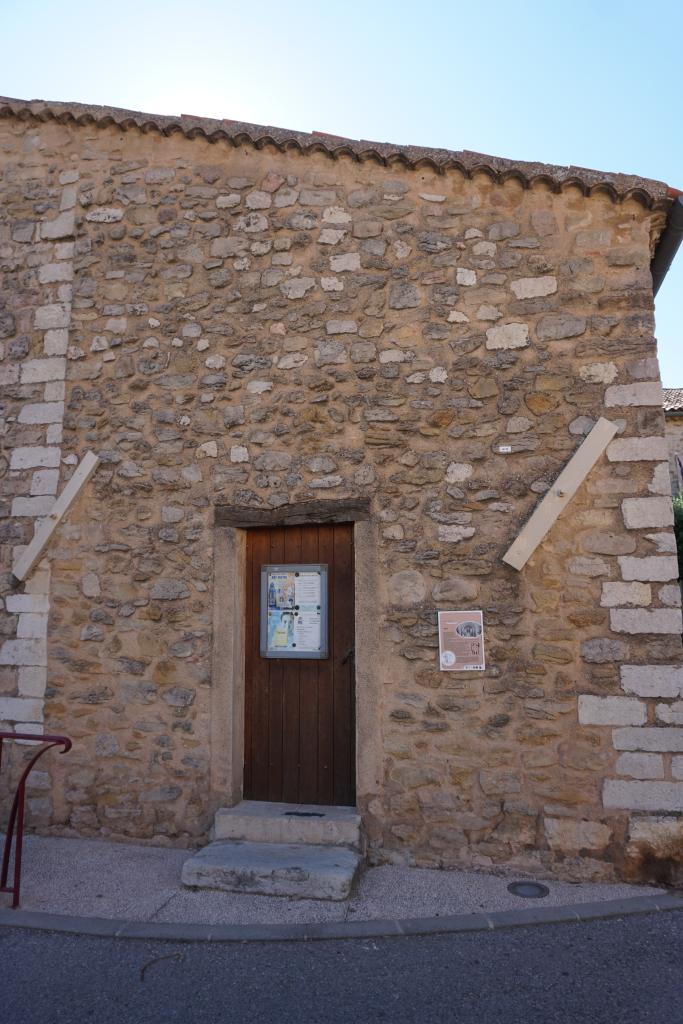

Construit en moellons, ses différentes élévations révèlent des signes de reprises et d’agrandissements successifs. L'élévation nord, enduite sur ses soubassements, montre au sud des chaînages d'angle témoins de l'ajout du baptistère et des briques issues d’un ancien encadrement de porte aujourd'hui murée, ainsi que des traces de démarcation correspondant à la séparation des chapelles latérales.

L'élévation est présente aussi des chaînages d’angle encadrant la nef et marquant ainsi l'ajout au sud de la première sacristie et au nord du baptistère.

Sur l'élévation sud, des chaînages d’angle opposés signalent encore une fois l'ajout successif des chapelles latérales sud-ouest puis sud-est depuis la chapelle médiane et enfin celui de l'actuelle sacristie à l’ouest.

L'élévation ouest révèle un chaînage témoin de l’ajout de l'actuelle sacristie au sud. Au nord, un chaînage d’angle en partie couvert par le chevet témoigne de l'ajout de la chapelle latérale nord-ouest avant celui du chevet semi-circulaire. Cet ensemble est soutenu par un contrefort à l'appui de ces trois élévations successives. Enfin, la façade ouest présente également les traces d'une porte aujourd'hui murée permettant antérieurement l'accès à l'actuelle sacristie depuis l'extérieur.

L'édifice est couvert d'un toit à longs pans à tuiles creuses avec avant-toit à une génoise. Le chevet est couvert d'une croupe ronde également à tuiles creuses avec avant-toit à une génoise.

Le clocher, au sud-est, est paré d'un enduit à lignes de refend sur ses élévations et couvert d'un toit en pavillon à tuiles creuses avec avant-toit à deux génoises surmonté d'une croix de fer. Il comprend quatre baies en plein cintre de dimensions différentes fermées de grilles. L'ensemble est flanqué au sud d'un escalier droit en maçonnerie menant à sa porte.

L'église possède treize baies pour la plupart en plein cintre. Quatre sont percées au nord (une à l'ancien baptistère, une à la chapelle latérale est et deux à la chapelle latérale médiane), une à l'est éclairant la nef depuis le vestibule, quatre au sud (une à l'ancienne sacristie, une rectangulaire à la chapelle latérale est, une à la chapelle latérale ouest et une en anse de panier à l'actuelle sacristie) et trois à l'ouest (deux au chevet et une à la chapelle latérale nord-ouest). Une dernière baie est percée dans le mur nord de la chapelle latérale sud-ouest, donnant à l’origine sur l'extérieur et aujourd’hui sur l'actuelle sacristie.

Deux ouvertures présentes sur la façade est permettent d’accéder à l’édifice. La principale, au centre, est un portail accessible par un emmarchement à trois degrés. Il possède un encadrement en pierre de taille, tout comme l'oculus qui le surmonte. L'ensemble est couronné d'une croix de fer érigée au sommet de la façade. La seconde ouverture, au nord de la première et accessible par un emmarchement à deux degrés, est une porte en bois de simple facture encadrée de piédroits maçonnés et surmontée d’un linteau en bois. Elle permet d’accéder à l'église depuis l'ancien baptistère.

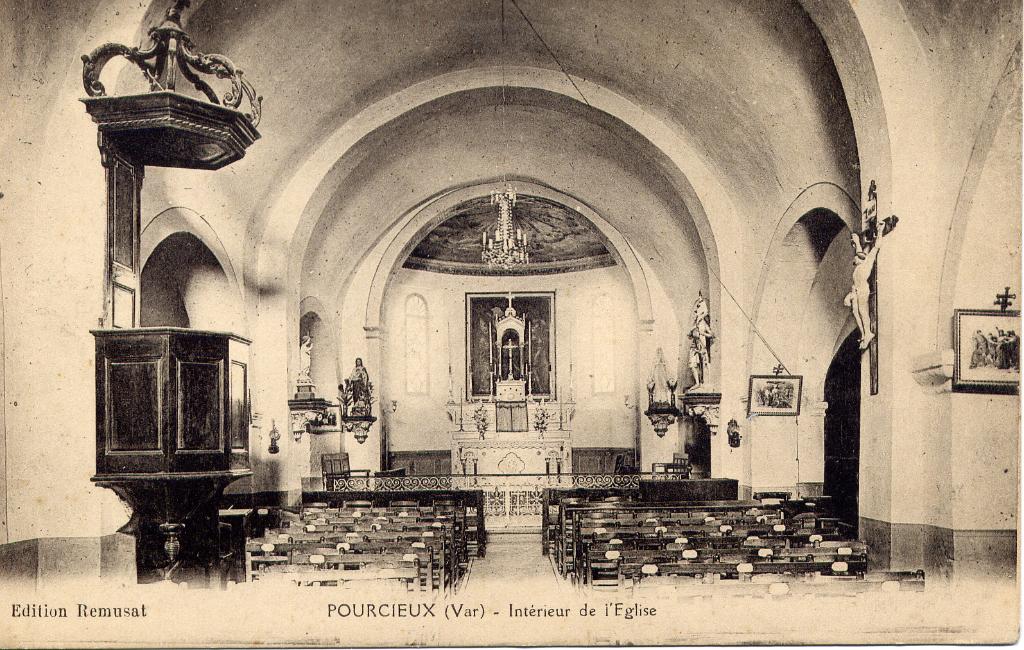

Intérieurs

L'église s'ouvre sur le vestibule où se situent les fonts baptismaux. Monté en pierre de taille dénuée d'enduit à assises régulières, il présente une démarcation d'appareillage dans son soubassement qui témoigne des changements apportés au niveau du sol de l'édifice. Sa voûte en berceau plein-cintre dont la naissance est soulignée par un cordon sur les élévations nord et sud recèle en son centre une clé probablement issue d'un réemploi figurant vraisemblablement un agneau pascal. Il possède également une niche murale rectangulaire au nord correspondant à un ancien placard et deux niches rectangulaires au sud dont une présentant à son sommet un arc trilobé en bas relief.

La nef, voûtée en berceau plein-cintre, est rythmée par trois travées séparées par deux arcs-doubleaux retombant sur des piédroits.

A l'ouest, le chœur présente un emmarchement à un degré tout comme le maître-autel. L’abside semi-circulaire, délimitée par un arc en plein cintre, possède une voûte peinte.

Les chapelles latérales s'ouvrent au nord et au sud par des arcs en plein cintre retombant sur des chapiteaux moulurés surmontant des piédroits formant piliers, à l'exception de la chapelle sud-est plus étroite ouverte par un arc en plein cintre. Ces arcs sont similaires hormis l’arc de la chapelle nord-est qui présente une clé de voûte et des chapiteaux distincts. Les chapelles communiquent entre elles par des arcs en plein cintre de même conception que ceux ouvrant sur la nef, hormis une nouvelle fois l'arc entre la chapelle nord-est et la chapelle médiane présentant les mêmes chapiteaux que ceux de l'arc entre la nef et la chapelle nord-est. Les chapelles, voûtées d'arêtes, sont de tailles comparables, à l'exception de la chapelle sud-est plus étroite et de la chapelle nord-ouest réduite au nord par l’emprise du presbytère mitoyen (actuelle mairie). Une porte, aujourd'hui murée, permettait la communication entre les deux édifices depuis l'élévation nord. Les chapelles médianes possèdent des niches murales symétriques et la chapelle sud-ouest deux niches dans son élévation ouest.

Le sol du vestibule, de la nef et des bas-côtés possède un carrelage contemporain remplaçant des carreaux de terre cuite encore présents dans l'ancienne sacristie. Le chœur est pavé de carreaux de ciment, son emmarchement et celui de l’autel sont en pierre de taille.

Les murs sont couverts d'un enduit blanc. Seuls le vestibule, les piédroits des arcs-doubleaux et les arcs des chapelles sont en pierre de taille apparente (sauf l'arc au sud entre les chapelles est et médiane et l'arc au nord entre les chapelles médiane et ouest dont les piédroits sont en partie recouverts).

Une porte en bois percée au centre de l'élévation est de la chapelle nord-est permet l'accès à l'ancien baptistère. Des portes ouvertes au sud-ouest du vestibule et au sud-ouest de l'abside donnent respectivement accès à l’ancienne et à l’actuelle sacristies.

L’actuelle église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption correspond probablement à la chapelle médiévale Saint-Victor située le long de la voie royale et édifiée en tant que paroisse à la fin du 11e siècle. Reconstruite vraisemblablement pour sa majeure partie au 14e siècle et encore restaurée et possiblement agrandie au 15e siècle, certaines de ses chapelles sont probablement construites entre la seconde moitié du 16e siècle et le début du 17e siècle. elle connait plusieurs campagnes de consolidation et d’agrandissements au 17e siècle et prend le vocable de Notre-Dame-de-Nazareth. L’édifice est alors flanqué d’un cimetière au sud. Son clocher est reconstruit en 1665 par les frères maçons Honoré et Antoine Lioutard.

Au 18e siècle, des remaniements ainsi que de nouveaux agrandissements sont opérés. Une sacristie est ajoutée en 1732. En 1783, sous la supervision de Mousse, maître-maçon de Tourves, la porte d’entrée est transférée à l’est et le maître-autel à l’ouest, le couvert est refait à neuf, le clocher remanié avec un nouvel escalier extérieur, la chapelle sud-est et un contrefort sont ajoutés. Le baptistère présent au nord-est de l’église est vraisemblablement construit entre la seconde moitié du 18e siècle et le 1er quart du 19e siècle. L’église prend alors son titre actuel de Notre-Dame-de-l’Assomption. Dans la première moitié du 19e siècle, des travaux de réparations sont menés notamment au couvert, au clocher et à la sacristie, et l’actuelle sacristie au sud-ouest de l’édifice est ajoutée dans la seconde moitié du siècle, probablement comme le chevet semi-circulaire. Au 20e siècle, après plusieurs décennies sans travaux majeurs, des campagnes de restauration sont successivement réalisées dans les années 1970-1980 sur le pavé, les élévations extérieures et le couvert. Ce dernier est de nouveau restauré en 2008, et des travaux d’assainissement et de peinture sont réalisés en 2009. En 2023, de derniers travaux de remise en état et de sécurisation sont effectués au clocher.

-

Période(s)

- Principale : Milieu du Moyen Age , daté par travaux historiques , (incertitude), , (détruit)

- Principale : 14e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 15e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 2e moitié 16e siècle, 1ère moitié 17e siècle , daté par source , (incertitude)

- Secondaire : 17e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e quart 18e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e moitié 18e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e moitié 19e siècle , daté par source

-

Dates

- 1665, daté par source

- 1732, daté par source

- 1783, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Lioutard Honorémaçon attribution par sourceLioutard HonoréCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon actif dans la seconde moitié du 17e siècle, frère d'Antoine Lioutard. Il intervient notamment dans la reconstruction du clocher de l'église paroissiale de Pourcieux (83) en 1665.

-

Auteur :

Lioutard Antoinemaçon attribution par sourceLioutard AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon actif dans la seconde moitié du 17e siècle, frère d'Honoré Lioutard. Il intervient notamment dans la reconstruction du clocher de l'église paroissiale de Pourcieux (83) en 1665.

-

Auteur :

Moussemaître maçon attribution par sourceMousseCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître-maçon de Tourves actif dans la seconde moitié du 18e siècle. Il intervient notamment dans l'importante campagne de remaniement de l'église paroissiale de Pourcieux (83) en 1783.

-

Auteur :

L’église est située à l’extrémité nord-ouest du village et flanquée au nord-ouest de l’ancien presbytère, actuellement mairie (Référence dossier : IA83001775). Elle est orientée vers l’ouest, présentant un plan allongé débuté à l’est par un vestibule de plan rectangulaire et terminé à l’ouest par un chevet semi-circulaire. Construite principalement en moellons de grès, sa nef est couverte d’un toit à longs pans à tuiles creuses et son chevet d’un toit semi-conique. Un contrefort est présent à l’ouest. Son clocher, dressé au sud-est et accessible de l’extérieur par un escalier droit, est paré d’un enduit à lignes de refend et couvert d’un toit en pavillon surmonté d’une croix de fer. L’édifice, percé de treize baies (quatre au nord, une à l’est, quatre au sud et trois à l’ouest), s’ouvre à l’est par un portail en pierre de taille surmonté d’un oculus et d’une croix de fer érigée au sommet de la façade, et par une seconde porte de simple facture.

A l’intérieur, le vestibule, monté en pierre de taille dénuée d’enduit à assises régulières, est voûté en berceau plein-cintre, suivi de la nef voûtée de même, rythmée par trois travées séparées par deux arcs-doubleaux. La nef est complétée de bas-côtés comprenant chacun trois chapelles. Celles-ci, voûtées d’arêtes, communiquent et s’ouvrent sur la nef par des arcs en plein cintre. Une porte percée dans l’élévation est de la chapelle nord-est permet l’accès au baptistère et des portes percées au sud-ouest du vestibule et au sud de l’abside donnent respectivement accès à l’ancienne et à l’actuelle sacristies.

-

Murs

- pierre moellon

- grès moellon

- pierre pierre de taille

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte en berceau plein-cintre

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

- toit en pavillon

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Archives départementales du Var, Draguignan

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Ministère de l’économie et des finances

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Archives communales, Marseille

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Provence Verte Verdon

Documents d'archives

-

Délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux, 1608-1634. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - BB 2.

f° 129, 1614 ; f° 178, 1617. -

Délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux, 1656-1672. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - BB 4.

f° 161, 1663 ; f° 200, 1664. -

Délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux, 1672-1700. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 -BB 5.

f° 68, 1676 ; f° 358, 1693. -

Délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux, 1729-1751. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - BB 8.

f° 46, 1733 ; f° 57-59, 1734 ; f° 85, 1738 ; f° 235, 1751. -

Délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux, 1766-1790. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - BB 10.

f° 204, 1781 ; f° 240, 1784 ; f° 250, 1785 ; f° 329, 1789. -

[Fourniture d’une pièce pour la construction de la muraille de clôture autour du cimetière de l’église paroissiale de Pourcieux]. 15 juin 1615. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Extrait du contrat de prix-fait pour l’église paroissiale de Pourcieux. 9 mars 1665. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Extrait de la quittance pour l’église paroissiale de Pourcieux. 19 août 1665. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Devis des réparations à faire à l’église du lieu de Pourcieux fait en suivi des ordres qu’il en a été donné par Messieurs les magistrats du dit lieu a Balthazard Maximin Mourre maitre masson du lieu de Tourves. 28 novembre 1782. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux. [Approbation du devis des réparations à faire à l'église du lieu de Pourcieux du 28 novembre 1782]. 22 décembre 1782. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de la communauté de Pourcieux. [Mise à jour du devis des réparations à faire à l’église du lieu de Pourcieux]. 16 mars 1783. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Lettre du conseil de communauté de Pourcieux à l'archevêque au sujet des travaux à réaliser à l'église paroissiale. 4 avril 1783. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

Autorisation de la convention de prix-fait de 1782-1783. -

Rapport des réparations de l’église paroissiale de Pourcieux. 4 novembre 1783. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

-

Extrait des registres de greffe de l’archevêché. Règlement pour le curé de Monseigneur J.B. de Brancas Archevêque d’Aix. 1793. Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 114 - DD 7.

Mention de la sentence de la visite pastorale du 7 novembre 1732 faite à la paroisse de Pourcieux. -

Convention entre mesire Anthoine André prestre et viquere en l’esglisse du lieu de Pourcils et mestre Berthelemy Lagon, masson. Dans minutes de Me Concorde, notaire à Pourrières, de 1615 à 1617. 15 septembre 1615. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 E 94/58.

f° 99. -

Prix-fait pour le sieur vicaire et les consuls et communauté dudict lieu de Pourcioux contre Honnoré et Anthoine Lioutards, freres. Dans minutes de Me Ouvière, notaire à Pourrières, de 1664 à 1668. 9 mars 1665. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 E 94/83.

f° 765. -

Prix-fait pour les consuls et communaulté de Pourcioux contre Honnoré et Anthoine Lioutards massons. Dans minutes de Me Ouvière, notaire à Pourrières, de 1664 à 1668. 9 mars 1665. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 E 94/83.

f° 770. -

Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Pourcieux. 1578-1790. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 MI 20. Disponible en ligne : <https://archives.var.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2024.

Mention des comptes trésoraires du Conseil de la communauté de Pourcieux : CC 45, 1660-1670 ; CC 50, 1680 et 1693 ; CC 58, 1726 et 1727 ; CC 62, 1761, 1766, 1781, 1782 et 1784. -

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Translation du cimetière de la commune de Pourcieux. 4 juillet [181?]. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Devis estimatif des réparations très urgentes à exécuter à l’église, au clocher, au cimetière et au presbytère de la commune de Pourcieux. 7 juin 1842. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de la paroisse de Pourcieux. [Demande de secours relative aux réparations à mener à l'église paroissiale de Pourcieux]. 12 juin 1842. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Demande de secours pour la réparation de l’église paroissiale et du presbytère. 8 octobre 1842. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Vote de 403 francs pour les réparations à faire l’église, au presbytère et au cimetière. 6 octobre 1844. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

Mention des aides accordées le 25 mai 1843 et le 26 octobre 1844 à la commune de Pourcieux relatives aux réparations de l'église paroissiale. -

Procès-verbal d'adjudication des travaux de réparation de l’église, du presbytère, du clocher et du cimetière de la commune de Pourcieux. 1er février 1846. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Supplément du devis estimatif des réparations très urgentes à exécuter à l’église, au clocher, au cimetière et au presbytère de la commune de Pourcieux. 3 avril 1846. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Rapport de réception définitive des travaux exécutés pour la réparation de l’église, du presbytère, du clocher, et du cimetière de Pourcieux. 28 juin 1846. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Devis des ouvrages à faire pour l’établissement d’un nouveau cimetière dans la commune de Pourcieux. 14 janvier 1855. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

Interdiction d'utiliser le cimetière attenant à l'église depuis 1854. -

Procès-verbal de réception définitive des travaux de translation du cimetière de Pourcieux. 14 mai 1856. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Exhaussement d’une couche de terre au nouveau cimetière au moyen de l’enlèvement de celle de l’ancien. 18 mai 1862. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 96/4.

-

Lettre du vicaire de Pourcieux au vicaire général au sujet de la paroisse de Pourcieux et des travaux menés à l’église paroissiale. 4 avril 1674. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 322.

-

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d’Aix-en-Provence, 1547. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 202.

Paroisse de Pourcieux, f° 180-184, 1547. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1582-1623. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 G 1332.

Paroisse de Pourcieux, f° 46-48, 1619. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1627-1638. 1632. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1334.

Paroisse de Pourcieux, f° 260, 1633. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence,1638-1641. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1335.

Paroisse de Pourcieux, f° 188, 1638. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1651-1655. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1337.

Paroisse de Pourcieux, f° 94, 1654. -

Procès-verbaux et sentences de visites pastorales du diocèse d'Aix, 1656-1672. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1339.

Paroisse de Pourcieux, f° 193, 1663 et f° 352, 1671. -

Procès-verbaux des visites pastorales, évêché d'Aix-en-Provence, 1681-1682. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : 1 G 1342.

Paroisse de Pourcieux, f° 24-26, 1681. -

Lettre du curé de Pourcieux au chapitre de Saint-Victor de Marseille au sujet des travaux et améliorations menés à l’église paroissiale et sur son mobilier. 1er octobre 1783. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 H 992.

-

Lettre du curé de Pourcieux au chapitre de Saint-Victor de Marseille au sujet de l’avancée des travaux et améliorations menés à l’église paroissiale et sur son mobilier. 25 mai 1785. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : 1 H 992.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Réparations à faire à l'église et à la maison presbytérale de Pourcieux. 25 août 1805. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Devis estimatif des réparations à effectuer tant à l’église qu’à la maison presbytérale de la commune de Pourcieux. 8 septembre 1805. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Procès-verbal d’adjudication des travaux de l’église et de la maison presbytérale de Pourcieux. 24 novembre 1805. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Rapport de recette des réparations en maçonnerie faites à l’église et à la maison presbytérale de la commune de Pourcieux. 30 mai 1806. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Rapport de recette des réparations en menuiserie faites à l’église et à la maison presbytérale de la commune de Pourcieux. 5 avril 1807. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Compte des ouvrages faits pour l’église de Pourcieux. 6 septembre 1808. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/3.

-

Copie de l’ordonnance de la visite pastorale faite à la paroisse de Pourcieux en 1822. 12 juin 1822. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/4.

-

Lettre du maire de Pourcieux au sous-préfet du département du Var au sujet des réparations de l’église, du presbytère et du cimetière de Pourcieux. 8 novembre 1822. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/4.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Augmentation sur les travaux de réparation de l’Eglise et du Presbytère. 19 avril 1846. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/6.

-

Devis et cahier des charges des réparations à la façade de l’église de Pourcieux. 10 mai 1869. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/7.

-

Lettre de réclamation de paiement de l'architecte Gustave Mesure au maire de Pourcieux au sujet des travaux à mener à l’église paroissiale. 27 mai 1871. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/7.

-

Lettre du conseil municipal de la commune de Pourcieux au sous-préfet du département du Var au sujet de l’église paroissiale et de sa sacristie. 20 mars 1857. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/8.

-

Lettre du préfet au sous-préfet du département du Var au sujet de l’état de l’église paroissiale de Pourcieux. 12 juin 1877. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/8.

-

Lettre du conseil de fabrique de la paroisse de Pourcieux au préfet du département du Var au sujet de l’état alarmant de l’église paroissiale. 21 mai 1878. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/8.

Abandon du cimetière attenant à l'église. -

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de la paroisse de Pourcieux. [Alerte concernant l'état de l'église paroissiale et du presbytère de Pourcieux dégradés par les eaux pluviales]. 14 avril 1901. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/8.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de la paroisse de Pourcieux. Demande de secours pour réparations urgentes à la toiture de l’Eglise de Pourcieux. 5 janvier 1902. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/8.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Approbation du projet d’agrandissement du cimetière. 13 mai 1855. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1/12.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Pourcieux. Réfection de la toiture de l'église. 12 octobre 1982. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1.

-

Projet de réfection de la toiture de l’église de Pourcieux. 1999-2000. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1.

-

Procès-verbal de la réception des travaux de réfection de la toiture de l’église de Pourcieux. 7 octobre 2008. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1.

-

Devis de travaux d’assainissement des soubassements de l’église de Pourcieux et de sa sacristie. 15 octobre 2008. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1.

-

Devis de remise en état de l’église de Pourcieux. 3 septembre 2009. Archives communales, Pourcieux : 2 M 1.

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de la paroisse de Pourcieux. [Urgence des réparations à mener à l'église paroissiale de Pourcieux]. 4 avril 1869. Archives communales, Pourcieux : 1 P 5.

-

ARNAUD, Claude, BORREANI, Marc, JERPHANION, Guillaume de. [Evolution historique de l'habitat en Provence Verte Verdon.] Tapuscrit, [vers 2020]. Collection particulière : non coté.

Mention des sentences des visites pastorales de 1340 et 1345 faites à la paroisse de Pourcieux.

Bibliographie

-

CARRAZÉ, François, RIEU, Robert. L’église paroissiale de Pourcieux (Var). Dans : Polypus, 1976, p. 1-14.

-

CARRAZÉ, François, RIEU, Robert. Pourcieux, Le Village. Dans : Bilan scientifique du département du Var, région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2000, p. 161.

-

COULET, Noël. Pastorale et démographie : le diocèse d'Aix en 1486. Dans : Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 1964, tome 76, n°68-69, p. 415-440. Disponible en ligne : <www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1964_num_76_68_4511>. Date de consultation : 2024.

Mention de la visite pastorale de 1421. -

GUERARD, Benjamin, DELISLE Léopold, De WAILLY Natalis. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Collection des cartulaires de France, t. VIII, éditeur B. Guérard, Paris : Typographie de Ch. Lahure, 1857, 2 volumes, CLVI-651-945 p.

CSV 18, 1008 ; CSV 135, 1010 ; CSV 1114, 1070-1080 ; CSV 224, 1098.

Documents figurés

-

Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

-

Plan cadastral de la commune de Pourcieux. 1809. / Dessin à l'encre sur papier par le géomètre de 1ère classe Souriguere, 1809. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP 096 01/1 à 3PP 096 02/2.

Section A, n° de plan 01/1, parcelle 960. -

Plan cadastral de la commune de Pourcieux. 1970. / Dessin à l'encre sur papier, 1970. Archives départementales du Var, Draguignan : 2144 W 1416 à 2144 W 1425.

Section AH, parcelle 15. -

Pourcieux (Var) : la foule rassemblée devant la chapelle lors des fêtes félibréennes de saint Éloi. / Tirage noir et blanc, Victor Avignon, 3 septembre 1899. Archives communales, Marseille : 35 Fi 127.

-

[Eglise paroissiale de Pourcieux et jardin presbytéral, fin du 19e siècle, début du 20e siècle]. / Tirage noir et blanc, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Collection particulière : non côté.

-

Pourcieux - L'Eglise. / Carte postale noir et blanc, Edition Remuzat, [premier quart du 20e siècle]. Collection particulière : non côté.

-

POURCIEUX (Var) - Intérieur de l'Eglise. / Carte postale noir et blanc, Edition Remuzat, [premier quart du 20e siècle]. Collection particulière : non côté.

-

[Plan de l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption, Pourcieux]. / Dessin par Robert Rieu, [années 1970]. Collection particulière : non côté.

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.

Parties constituantes

Chargée de mission Inventaire et médiation du patrimoine pour la Provence Verte Verdon.