Aux origines de la maison commune d'Annot

L'ancien hôtel de ville d'Annot jouxte l'église paroissiale. Il est bâti contre un affleurement rocheux qui figure parmi les plus anciens espaces bâtis du bourg.

L'ancienneté de cette implantation ne fait pas de doute, et elle peut sans doute être précisée par un acte déposé aux archives départementales et issu des archives communales. Il concerne l'achat par les syndics d'Annot d'une maison dans les années 1430 et pourrait bien être l'acte par lequel la communauté acquiert sa maison commune :

1436, [...] janvier : "André Senhucherii vend aux syndics d’Annot Jean Béroard et Jacques Verdolin agissant au nom de la communauté de ce lieu une maison tout entière [...] sise à l’intérieur des murs de la ville, confrontant la maison du Saint-Esprit, celle de Bertrand Dozol, la muraille et une rue pour le prix de 16 florins, chaque florin valant 32 sous". La vente est approuvée par le baile de la cour royale sous réserve des droits royaux et du paiement des lods et trezain (voir annexe).

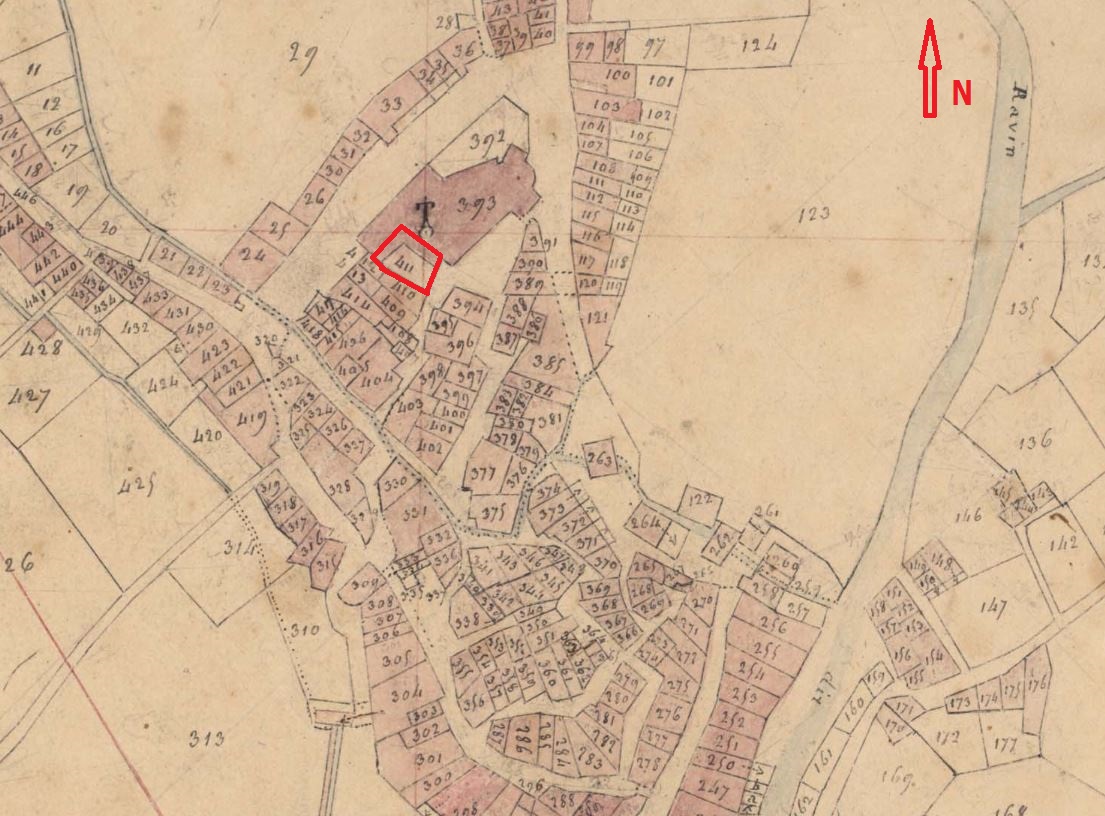

Cette hypothèse s'explique par le fait que la description des confronts est compatible avec l'emplacement de l'hôtel de ville d'Annot tel qu'on le connaît à l’Époque moderne. La mention de la confrérie du Saint-Esprit va dans le même sens puisqu'on peut imaginer que des liens étroits unissait l'administration communale et la confrérie. Enfin, le fait que la commune ait précieusement conservé cet acte ancien renforce l'hypothèse selon laquelle il concerne un bien important de son patrimoine.

La confrérie du Saint-Esprit se serait ainsi établie dans un local jouxtant l'élévation sud de l'église et une des tours de l'enceinte et dans les années 1430, la commune se serait portée acquéreuse de la maison qui se trouvait immédiatement au sud de la confrérie.

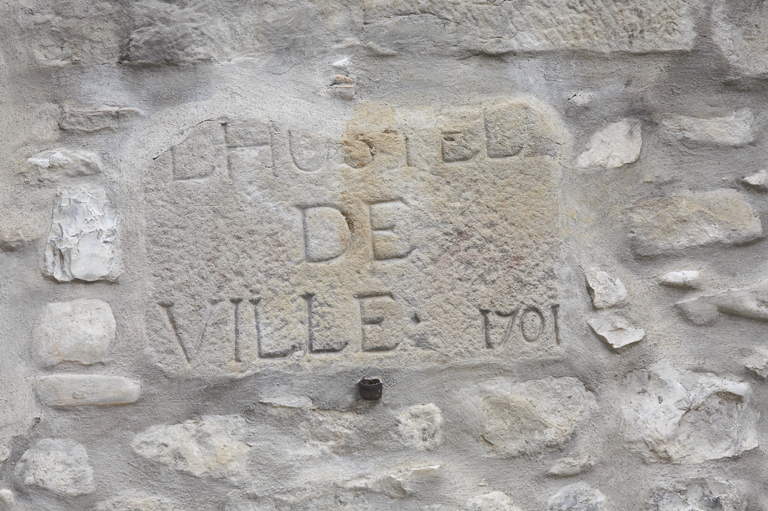

Si on a peu de certitudes pour la période médiévale, une simple observation de la façade permet de comprendre qu'elle est le résultat de transformations successives. Son état actuel porte la marque d'une reprise importante, à la fin du 18e siècle ou plus probablement dans la première moitié du 19e, d'une construction antérieure dont la trace a été soigneusement gardée à travers deux pierres taillées et gravées.

- La première pierre est lacunaire. On distingue peut-être, dans ce qui dut être un cartouche, une fleur de lys entourée de deux brins de châtaignier, ce qui est conforme aux armoiries de la ville.

- Sur la seconde, qui est elle aussi partielle, on lit l'inscription : L'HOSTEL DE VILLE 1701.

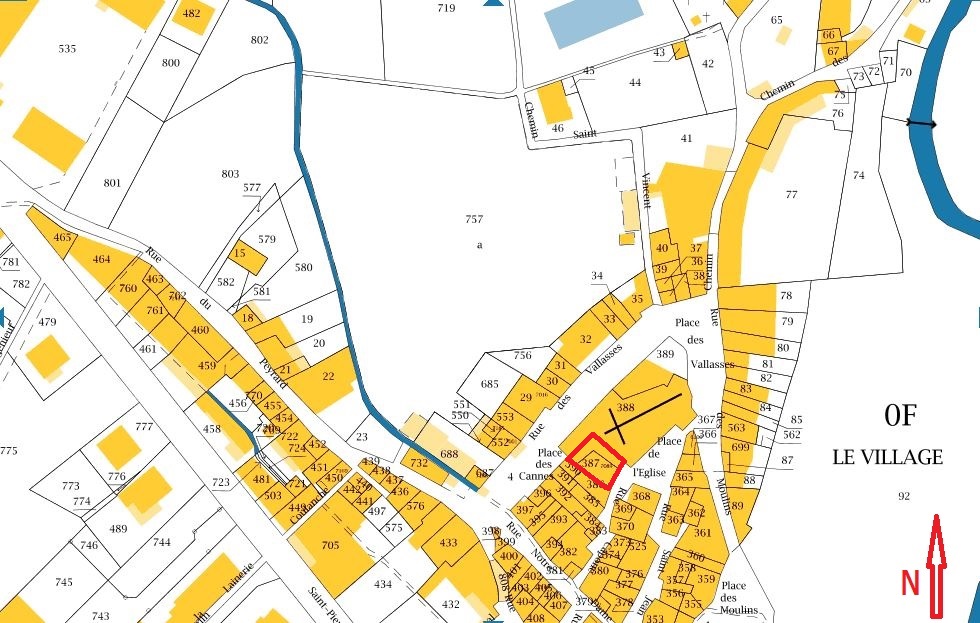

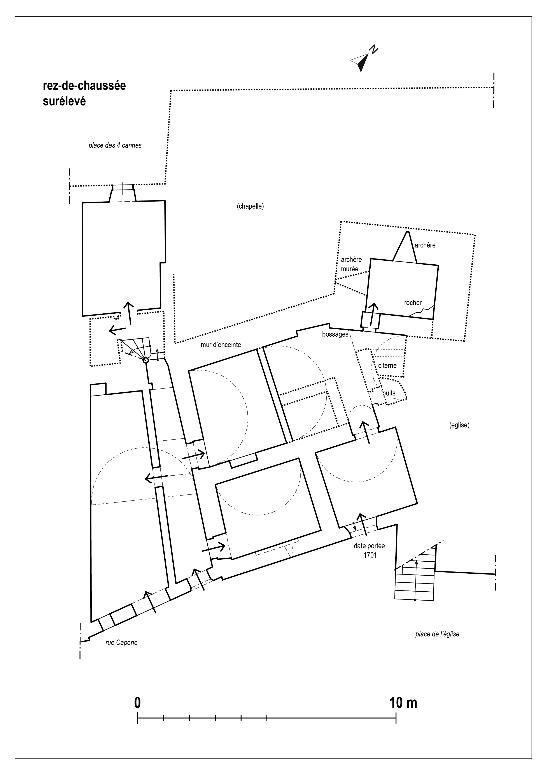

L’absence de travée régulière pourrait laisser penser que la composition de la façade reflète encore son état le plus ancien, mais le remploi de la pierre portant la date 1701 oblige à conclure à des travaux importants après cette date. On constate en outre de grandes différences entre la partie antérieure de la maison, celle qui donne sur la rue, et la partie postérieure accolée à la muraille. Au rez-de-chaussé, les axes des voûtes de ces deux parties sont perpendiculaires. Cela incite à penser que la construction d'origine était beaucoup moins profonde et que la reconstruction de la façade a en fait consisté à annexer une partie de la rue1.

Au moment du cadastre napoléonien, en 1830, le bâtiment occupe la même surface au sol qu'aujourd'hui. Il n'appartient plus tout entier à la commune : les caves ont été aliénées et elles appartiennent à deux propriétaires différents (Charles Blanc et François Rocas). De nos jours, l'accès à la moitié sud des caves se fait uniquement par la maison voisine.

En 1880, ce bâtiment abrite toujours l'administration communale au premier étage. Une salle de classe se trouve au deuxième étage (les combles sont aussi mentionnés dans les parties dévolues à cette "école"). La commune décide alors de vendre la salle de classe pour financer la construction de la nouvelle école de garçons. Par la suite, la mairie est également déplacée dans ce nouveau bâtiment scolaire.

Composition

Ce bâtiment est construit contre la tour des fortifications (IA04001639) et comporte un rez-de-chaussée où se trouvent les caves, deux étages carrés et un étage de comble. Le toit à deux pans est couvert de tuiles creuses et son débord est formé par deux rangs de génoises.

La distribution des différentes parties est assez complexe. On accède aux étages par un escalier extérieur qui dessert le clocher et la tribune de l'église, tandis que les caves en rez-de-chaussée donnent presque de plain-pied sur la place. Elles sont le seul accès à la base de la tour. L'escalier extérieur se poursuit ensuite en escalier en vis pour desservir les étages.

La maçonnerie est un blocage de moellons de grès. Seuls les encadrements des baies en arc segmentaire sont en pierre de taille.

L’ensemble porte des traces de reprises évidentes. Les deux travées ne sont pas régulières et les claveaux en arc segmentaire semblent être des remplois. Leur agencement est très surprenant. Seule une des deux fenêtres du premier étage possède une clé, légèrement saillante. Les autres ont un couvrement dont la stabilité doit être toute relative. Ils sont composés de deux claveaux arqués disposés quasiment à l'horizontale. On remarque, au premier étage, un arc de décharge au-dessus de la baie qui n'a pas de clé. La présence d'une feuillure distingue aussi les encadrements du premier étage de ceux du second.

Les ouvertures du niveau de comble peuvent correspondre à une fonction de séchoir, à moins qu'elles ne soient le vestige d'ouvertures plus hautes réduites à la suite de la suppression d'un étage.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.