La période Schimmel

La création d’une usine-laboratoire

La distillerie a été fondée par l'entreprise allemande Schimmel & Cie, parfumeur à Miltitz près de Leipzig.

Pour assurer son approvisionnement en essences florales, Schimmel passait depuis la fin du 19e siècle par un courtier français dont les compétences en chimie garantissaient le niveau de qualité attendu1. Mais pour s’affranchir des importants risques de falsification de l’essence de lavande, Schimmel décida de produire sa propre essence, et envisagea rapidement de construire une usine dans l’ancien département des Basses-Alpes où l’explosion de la demande de lavande bouleversait l’économie locale et où il était obligatoire de s’approvisionner.

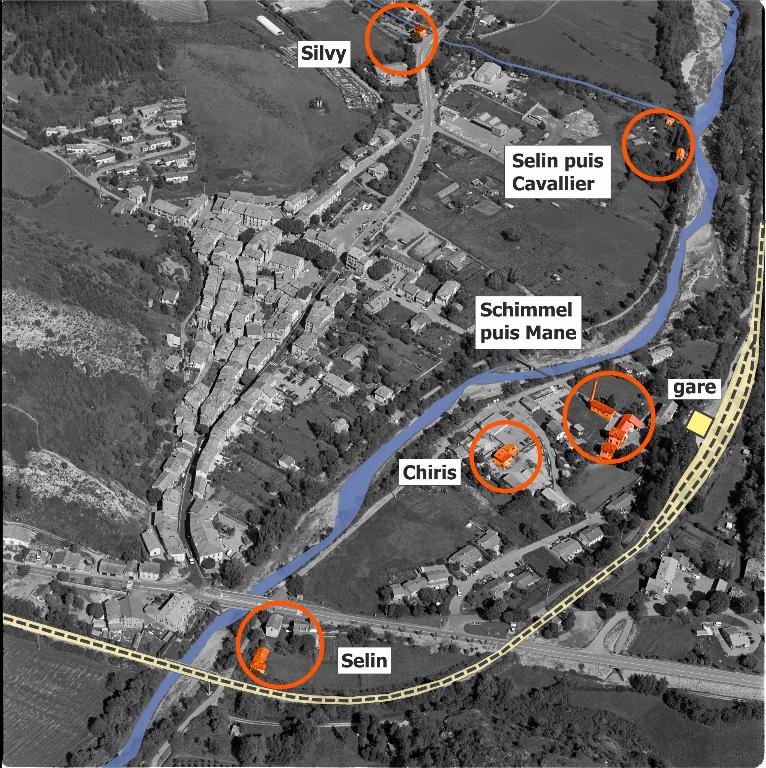

En 1904, Schimmel choisit de s’implanter dans la commune de Barrême. Ce choix s’explique par la qualité et l'abondance de la lavande produite dans cette partie des Basses-Alpes, et par la présence, à Barrême-même, de la nouvelle gare de la ligne des Chemins de fer du sud de la France, à proximité immédiate de laquelle fut établie l'usine. Le terrain, situé au bord de l’Asse qui fournit l’eau nécessaire au fonctionnement de la distillerie, fut acheté le 24 août2.

Schimmel est arrivé dans les Basses-Alpes, aujourd’hui les Alpes-de-Haute-Provence, avec la ferme intention de bouleverser la production d’essence de lavande dont la culture était en pleine expansion sous l’effet de l’explosion de la demande des parfumeurs grassois. En s’installant à Barrême, Schimmel cherchait à obtenir les essences les plus concentrées possibles. La concentration en esters était fonction de plusieurs facteurs, deux principalement :

- la qualité de la fleur. Celle récoltée aux alentours de Barrême offrait les meilleurs résultats ;

- le mode de distillation. Schimmel entendait en effet adapter à la lavande le procédé de distillation utilisant une unité de production de vapeur séparée des alambics proprement dits. Jusqu’alors, cette pratique, largement répandue pour d’autres essences de plantes depuis le milieu du 19e siècle, n’avait pas été appliquée à la lavande qui donnait déjà des essences à forte teneur avec les méthodes de distillation traditionnelle à feu nu. Or les chimistes de Schimmel étaient arrivés à la conviction que la rapidité de la distillation garantissait le plus fort taux possible en esters, ce qui impliquait de ne pas laisser la fleur au contact de l’eau bouillante ou de la vapeur trop longtemps ; cette rapidité n’était rendue possible que par un passage vif de la vapeur d’eau à travers la plante, obtenue en quelque sorte en « gaspillant » la vapeur3. L’usine à construire devait confirmer le bienfondé de cette stratégie commerciale.

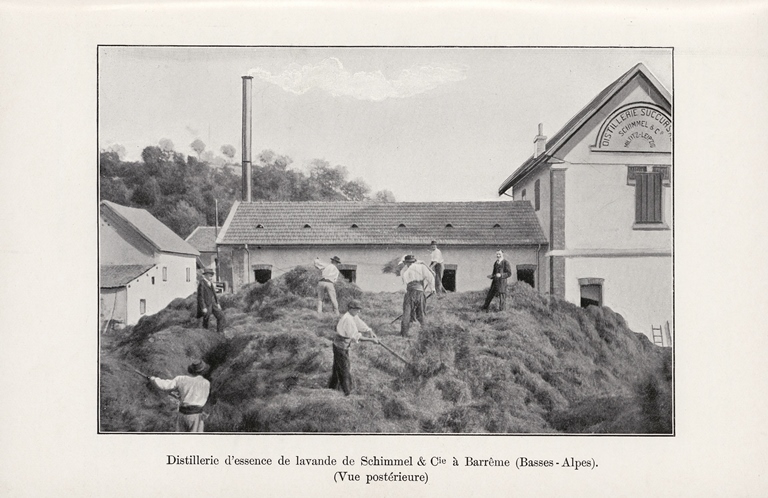

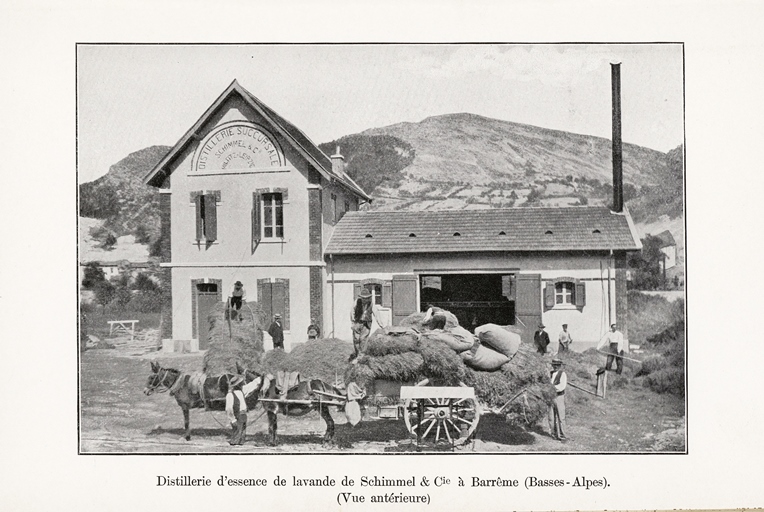

L’usine construite au printemps 1905 à Barrême tenait donc tout autant du laboratoire que du site de production. Elle comprenait, du nord vers le sud :

- un bâtiment en rez-de-chaussée abritant la salle des alambics où fut installée une chaudière Joya (IM04001405), dont les fumées de combustion était évacuées par une cheminée métallique ;

- accolé au précédent, un second bâtiment abritant le laboratoire et vraisemblablement des bureaux. Son mur pignon, qui faisait office de façade, comportait en son fronton l’inscription DISTILLERIE SUCCURSALE / SCHIMMEL & Co / MILTITZ – LEIPZIG ;

- séparé des deux précédents, mais dans leur prolongement, un troisième bâtiment abritant la maison du directeur, qui comptait au rez-de-chaussée une remise et une écurie et, à l’étage, un appartement de trois pièces.

Dès 1905, Schimmel publiait des résultats très encourageants4.

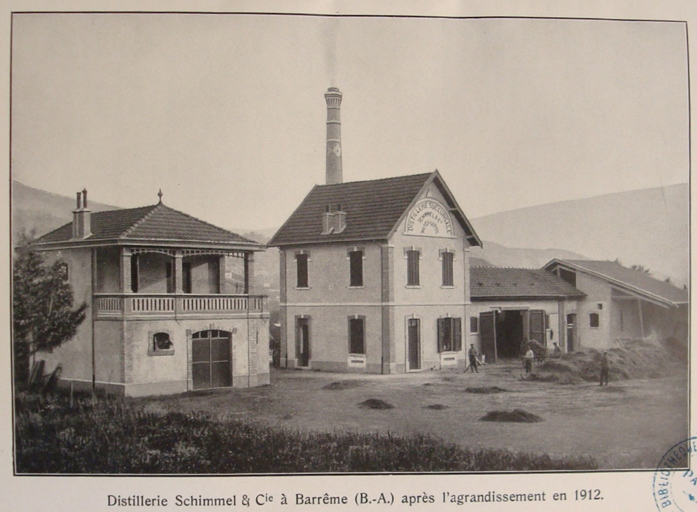

L’agrandissement de 1912

Devant le succès rencontré, Schimmel décida de renforcer les capacités de production de son site en doublant le nombre d’alambics. Pour alimenter en vapeur ces nouvelles installations, il fallut augmenter significativement les capacités de la chaudière. Une chaufferie fut construite pour abriter une nouvelle chaudière de maque Oschatz (IM04001404) d’une capacité de 10000 L et d’une surface de chauffe de 53 m². La silhouette de sa cheminée en briques finit d’assoir l’importance de la nouvelle usine dans le paysage et l’économie locale.

Le bâtiment des alambics fut également transformé pour abriter les nouveaux alambics. Il fut agrandi au nord et cette extension fut dotée de grands avant-toits. En 1914, l’usine comptait 12 alambics en cuivre, dont 6 de 450 L, 4 de 500 L et 2 alambics rectificateur en cuivre de 650 L5.

L’usine abritait aussi une bascule et une dynamo à courant continu de 116 V et 26 A pour l’éclairage6.

Les travaux d’agrandissement semblent avoir été réalisés par l’entrepreneur Garren auquel le directeur de l'usine devait encore 3500 F en 19137.

Après ces travaux, la distillerie pouvait traiter de 25000 à 28000 kg de lavande par jour8.

Le fonctionnement de l’usine

Pour fonctionner, l’usine devait trouver de la main d’œuvre, du combustible et, surtout, de la lavande.

Les archives n’ont pas gardé de trace de la main d’œuvre proprement dite. Mais on connait un peu mieux les cadres de la distillerie. Dans le contexte d’avant-guerre, la présence d’une usine allemande en Provence n’alla pas sans provoquer de nombreuses tensions. C’est sans doute pour cette raison que Schimmel n’envoya sur place qu’un chimiste, chargé de diriger le laboratoire. En 1912, ce chimiste était un dénommé Karl. Si on en croit certaines publications, par ailleurs sujettes à caution9, la présence de Karl à Barrême dès 1905 parait probable.

La direction de l’usine fut, elle, confiée à un français, Jean Gras, pharmacien à Cannes, né en 1851 ou 1852. D’après ses déclarations, le fonctionnement de l’usine de Barrême, essentiellement estival, réclamait sa présence sur place de 30 à 40 jours par an. Il est tout à fait possible que Gras ait été l’agent chargé des achats d’essence de lavande pour Schimmel depuis les dernières années du 19e siècle.

On sait également qu’à la veille de la guerre, Léopold Martin était comptable et contremaitre de l’usine10.

Approvisionnement en lavande

Pour fonctionner, l’usine de Barrême devait elle-même être au cœur d’un important réseau d’approvisionnement en lavande. Schimmel a donc entrepris d’acquérir des terrains cultivables. Mais avant la Première Guerre mondiale, la cueillette sur les baïassières était encore largement dominante, ce qui impliquait de passer des adjudications pour exploiter ces terrains ou de les louer à leurs propriétaires quand ceux-ci étaient privés.

Au nom de Schimmel, Jean Gras obtenait l’adjudication de terrains communaux, soit directement, soit en passant par des intermédiaires. La position de ces intermédiaires pouvait être tout à fait officielle, et Gras était alors leur caution, mais nombre d’entre eux étaient en fait de simples prête-noms. Ces adjudications, duraient généralement cinq années.

Les archives ont gardé la trace de Goujon, adjudicataire des communaux d’Annot, de Martin puis de Simon pour ceux de La Garde, Castellane et Saint-Julien, de Joseph Collomp11 à Talloire et Soleilhas12, de Barros à Clamensane et Saint-Geniez et de Barret pour les communes de La Palud et Rougon13. Les archives ont également gardé la trace d’un nommé Isnard, acheteur de lavande à Saint-Lyons et à Norante.

Le rôle de ces hommes ne se limitait du reste pas à l’approvisionnement en lavande, puisqu’ils pouvaient également être responsables des petites unités de distillation qui se trouvaient dans leurs communes respectives, comme Gibert à Vergons.

Par ailleurs, Schimmel faisait acheter par l’intermédiaire de Gras d’autres types d’essences. En 1914, ce dernier acquiert ainsi d’un nommé Ferrand 25 kg de concrète de Jasmin.

Production

En plus de devoir assurer la bonne marche de l’usine, et donc de superviser les approvisionnements en lavande, Gras devint en quelques sortes le représentant pour la France des activités de Schimmel dans le domaine de la lavande14. À ce titre, il multiplia les sites de distillation de petite taille faisant de la distillerie de Barrême une sorte de tête de réseau. Il loua ainsi à Sault, dès 190515, un bâtiment pour y aménager une usine de distillation et confia son exploitation à un dénommé Emile Gaultier, qu’il utilisa également comme intermédiaire pour l’achat d’essence de lavande16. Il loua aussi un local pour le même usage à Apt le 1er novembre 190817. Il gérait également des distilleries à Clamensane et à Saint-Geniez, deux localités situées quelques kilomètres au nord-est de Sisteron.

Plus près de Barrême, il avait utilisait aussi des distilleries à Castellane, à la Palud, à Soleilhas et à Vergons, soit par l’entremise de représentants officiels, soit par celle de prête-noms. Ces unités pouvaient être soit des alambics fixes qui étaient loués, soit des alambics itinérants18.

Mais ces sites étaient de toute façon beaucoup moins importants que ceux de Sault et de Barrême. Ainsi, en 1914, Schimmel faisait exploiter un seul alambic à Saint-Geniez et à Rougon, et deux à Clamensane19.

En 1910, les quantités de lavande distillées par les différents sites de Schimmel en Provence étaient de20 :

Barrême | Sault | Castellane | Vergons | Thorame-Haute | Lambruisse | Soleilhas | Total |

270000 kg | 85000 kg | 55000 kg | 6000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 9000 kg | 459000 kg |

En 1911, Schimmel a distillé 294500 kg de lavande à Barrême et 86258 kg à Sault21

En 1912, les quantités de lavande distillées par les différents sites de Schimmel en Provence étaient de22:

Barrême | Sault | Castellane La Palud | autres localités | total |

510000 kg | 180000 kg | 190000 kg | 45000 kg | 925000 kg |

En 1913, les quantités d’essence de lavande ordinaire produites par les divers sites de la maison Schimmel dans le département étaient de23 :

Barrême | Sault | Castellane La Palud | Saint-Geniez Clamensane | Vergons Soleilhas | total |

1304,1 kg | 372,8 kg | 240 kg | 174,1 kg | 29,2 kg | 2120,9 kg |

L’usine de Barrême, qui fonctionnait nuit et jour pendant la campagne annuelle de distillation, captait une part importante de la lavande distillée dans le département et assurait donc une bonne partie de l’essence de lavande produite. Cette part peut être estimée, bon an mal an, à environ 15-20%24 .

L’usine de Sault était l’autre établissement important de la maison Schimmel. Elle était, comme celle de Barrême, composée d’un bâtiment principal (abritant quatre alambics fabriqués par Marius Dijon, fabricant à Sault25) et d’une annexe où se trouvaient une chaudière et une pompe à vapeur26.

Distillation d’autres essences

Schimmel distillait également du cyprès27.

Difficultés de la position de Schimmel en Provence

L’arrivée d’une société allemande dans le secteur de la lavande dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, ainsi sans doute que sa politique industrielle agressive, n’a évidemment pas manqué de conduire à de nombreuses tensions. C’est sans doute pour cette raison que plusieurs des hommes travaillant pour Gras, et donc pour Schimmel, se montraient d’une grande discrétion sur leur employeurs officieux et sur l’origine de leurs capitaux. La concurrence avec les parfumeurs de Grasse était vive, et les polémiques qui les opposaient l’étaient tour autant28. Elles se situaient sur le terrain de la qualité des essences de lavande produites, mais aussi sur celui l’impérialisme industriel de la société allemande qui était accusée de faire monter les prix des adjudications pour faire main basse sur les ressources et le travail des acteurs français dans le domaine.

L’ambiguïté de la situation des français travaillant pour Schimmel en France fut entretenue par Gras qui semble s’être mis de plus en plus en avant, non seulement pour conduire les affaires de Schimmel plus facilement dans ce contexte de fort anti-germanisme, mais également pour engager des affaires pour son propre compte. Gras a savamment joué de cette situation pour son plus grand profit.

La Première Guerre mondiale contraignit Schimmel à abandonner le site.

La mise sous séquestre : 1914-1921.

Les biens de Schimmel furent mis sous séquestre le 17 octobre 191429.

Pendant cette période, quatre administrateurs du séquestre se succédèrent : Chamas en 1914-1915, Justin Boyer30 en 1915-1916 et A. Vernet de 1916 à 1922.

L’usine resta fermée pendant la guerre. De toute façon, faute de main d’œuvre, la cueillette de la lavande n’a pas été assurée dans les premières années de la guerre, les mains disponibles étant réservées prioritairement aux autres travaux agricoles31. Pendant la guerre, l’administration s’est attachée à récupérer les biens qu’elle pensait avoir été détournés par les anciens hommes de Schimmel. La situation fut particulièrement longue à éclaircir avec Jean Gras, qui possédait lui-même du matériel de distillation et traitait avant la guerre de nombreuses affaires d’achat et de vente en son nom propre sans que les comptabilités séparées de ses activités et de celles qu’il gérait pour Schimmel permettent de bien en établir des listes distinctes.

Ce contentieux avec l’administration ne fut tranché que par l’ordonnance du 18 mars 192132. Il fallut aussi épurer les nombreux comptes bancaires que Schimmel avaient dans différentes établissement de crédit en France, dont notamment la somme de 122360,56 F. La saisie a en outre évidemment concerné les sites de distillation de Sault, Clamensane (le 27 novembre) et Saint-Giniez (le 21 novembre)33.

A plusieurs reprises, la question de la réouverture de l’usine de Barrême se posa, mais il fallut attendre le 1er juillet 1918 pour que soit tentée une location du site par adjudication. Cette première tentative échoua, essentiellement car la production d’essence de lavande avait repris ses droits dans le canton de Barrême, et il paraissait difficile à un nouveau venu de recréer les réseaux d’approvisionnement en lavande et en charbon. Comme le note l’administration, « l'attitude prise par les gens du pays à cette adjudication a démontré [...] que la réouverture de cette usine constituerait uniquement une concurrence que l'on s'efforce d'éviter ».

Des distillateurs locaux se sont présentés lors de la mise en adjudication pour faire monter les enchères dans le but d'évincer des potentiels concurrents. Le fait que la situation de certains objets placés sous séquestre n’était pas encore clarifiée compliquait également la reprise. Des plaignants en revendiquaient encore la propriété (outre Gras, Barras, cafetier à Moriez, réclamait un alambic).

Il fallut attendre mai 1919 pour que la distillerie fût finalement adjugée pour une location de trois ans contre un loyer de 9200 F34 à Georges Faure, qui créa la Distillerie de la lavande alpine. Faure repris la distillerie malgré l’opposition des distillateurs locaux, en abandonnant la distillation du cyprès qu’il était trop cher de faire venir de loin. Il rencontra notamment des problèmes d’approvisionnement en charbon.

La période Gras et Cie

Le 18 avril 1921 fut prise une ordonnance de liquidation qui permit la vente par adjudication de la distillerie le 31 mai 1921. L’adjudication fut remportée par une société nouvellement crée (le 27 mai 1921) dont la raison sociale, Gras, Lambert et Compagnie, soulignait l’importance de l’ancien directeur du site dans cet accord le liant à trois associés, Lambert, Paul et Mohler (ou Muller). Gras redevint directeur de l’usine.

L’adjudication à l’ancien homme de Schimmel n’alla pas sans poser problème. Un concurrent direct, le parfumeur Selin, qui avait été associé de Jean Gras en 1919-1920, la contesta et la presse s’en fit l’écho, accusant Gras d’être à nouveau un homme de paille de Schimmel. Le produit de la vente, y compris le matériel et les marchandises, s’éleva à 133102,25 F.

La séquestration Schimmel fut clôturée par jugement de quitus le 3 janvier 192235.

Dans les années 1920, la distillerie fut donc exploitée par la société Jean Gras et Cie.

Jean Gras meurt le 3 août 1922. François Chauvet, pharmacien à Oraison, devient le gérant de l’affaire en reprenant les parts de l’ancien associé de Gras, Mohler. Emile Gaultier du Cannet, devient nouvel associé. En 1923, Paul Prève, négociant à Digne et Louis Bœuf, industriel à Barles, deviennent nouveaux associés. Chauvet reprend alors les parts des héritiers de Jean Gras. Le 11 mai 1930, la société en commandite simple Jean Gras et Cie, F. Chauvet et Cie et successeurs est dissoute. Gaultier est nommé liquidateur, Chauvet ayant abandonné ses fonctions de Gérant. En 1930, Gras et compagnie et F. Chauset et Compagnie successeur prit, le 11 mai, la décision de vendre la distillerie. Le 23 novembre 1930, Gaultier est autorisé à vendre36.

En 1929, la distillerie employa 7 hommes pendant la saison de distillation. Elle produisit entre 1500 et 2000 kg d’essence37. Les années 1920 virent se multiplier les distilleries de lavande exploitées par les parfumeurs grassois à Barrême. L’ancienne distillerie Schimmel resta pourtant la plus importante.

La période Mane

Le 22 juillet 1931, la société Jean Gras et compagnie et F. Chauset et Compagnie successeur, vendit la distillerie à Eugène Maurice Mane et Gabriel Pierre Mane, pour moitié chacun et indivisément, pour 105000F38.

A partir de 1933, Cavallier et Reynaud, parfumeurs qui exploitaient une distillerie de concrètes de lavande Barrême, louèrent l’ancienne usine Schimmel devenue Mane. Cette location, qui durait toute la campagne de distillation, avait pour objet le droit à plusieurs « passées » quotidiennes dans les alambics, alors même que Mane y assurait lui aussi sa propre distillation.

En 1936, cette location se faisait moyennant un droit fixe de 25 francs par kg d’essence produite, ce qui, vu les volumes en jeu, correspondait à d’importantes sommes. Pour les cinq années pour lesquelles le fonds Cavallier39 conserve des données, les chiffres varient entre 150000 et 200000 kg de lavande, soit environ un millier de kg d’essence. La production de Cavallier à Barrême se faisait donc surtout dans l’usine Mane. Ils y traitaient cinq à six fois plus de lavande que dans leur propre usine, et cette dernière était essentiellement consacrée à la distillation du lavandin.

Les années trente marque le véritable envol de la production d’essence de lavandin, qui supplanta progressivement la lavande et finit par mettre un terme à l’activité à Barrême puisque les usines y distillaient surtout la lavande fine qui y poussait.

La plupart des usines de Barrême fermèrent après la Seconde Guerre mondiale. L’usine Mane, qui distillait aussi la menthe, fut la dernière en activité. Elle ferma en 1972.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.