Inventaire des usines à parfums de Grasse : présentation du corpus

Sur les 52 sites étudiés, 13 ont été démolis en totalité avant le début de l’inventaire. Deux sites ne conservaient qu’un bâtiment peu représentatif de l’état ancien de l’usine. Sur les 37 sites restant et pouvant être visités, 3 sites avaient fait l’objet d’une conservation partielle et 1 site a été démoli après inventaire.

Sans parler de l’usine Cargill construite au début des années 1970, 10 usines étaient et sont toujours en activité :

- 1 avait été construite dans les années 1950, donc à une époque moins intéressante pour l’étude (cf. IA06001647) et n’a pas pu être visitée.

- 1 a été transformée dans les années 1980 en usine de produits chimiques et pharmaceutique et a perdu ses liens avec la parfumerie.

- 2 usines sont des parfumeries de démonstration qui se visitent et où l’outillage présenté a fait l’objet d’une « mise en scène » pour le public.

- 2 usines dont l’activité était totalement ou en partie arrêtée mais où le processus industriel était encore perceptible.

Sur ces 10 usines, il reste donc 3 usines « historiques » toujours en activité dont deux ont été visitées : usines P. Robertet & Cie (IA06001629) et Payan et Bertrand (IA06001627). Ces deux sites ont une importance particulière puisqu’ils ont servi de modèle pour comprendre le fonctionnement des sites disparus ou dans lesquels ne reste plus aucune trace de l’activité industrielle, à part le bâtiment.

L’ensemble du corpus représente environ 390 bâtiments, dont 261 bâtiments existent encore et ont pu être visités.

Sur ces 261 bâtiments, 55 constructions sont postérieures à 1945 et intéressent moins cet inventaire.

Il reste donc environ 200 bâtiments entrant directement dans le cadre de recherche défini en début d’étude.

Ces chiffres sont proposés à titre indicatif. Ils servent à donner une idée de la taille du corpus. Il ne s’agit pas d’un recensement précis puisque certains décomptes n’ont été faits qu’à partir de photos anciennes.

Bibliographie

Cinq ouvrages ont été exploités pour la réalisation de ce dossier.

- Eugénie Briot, La chimie des élégances, la parfumerie parisienne au 19e siècle, naissance d’une industrie, Thèse de doctorat, C.N.A.M., 2008

Cette thèse a été soutenue au CNAM en 2008. Elle constitue la principale synthèse sur le développement de l’industrie des parfums en France au 19e siècle. Dans la seconde partie, l’auteur propose une présentation des différents modes d’extraction et leur perfectionnement.

- Paul Gonnet (sous la direction de), Histoire de Grasse et sa région, Roanne/le Coteau, Horvath, Histoire des villes de France, 1984

Cet ouvrage propose une synthèse sur l’histoire de la ville de Grasse avec un chapitre consacré à l’histoire de la parfumerie.

- Paul Rasse, La cité aromatique, Nice, Ed. Serre, 1987

- Antoine Rolet, Les Essences et les parfums, Extraction et Fabrication, Paris, Librairie Hachette & Cie, 1907

- Alain Sabatier et Lucien Aune, Grasse Portrait d’une ville provençale, Nice, Serre, 1981

Présentation des techniques de parfumerie

Au 19e siècle, l’industrialisation transforme la parfumerie. Grasse s’affirme comme un centre important de production de matières premières, fournissant les sociétés parisiennes spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d’articles de parfumerie variés (poudres, eaux parfumées, savonnettes, pommades odorantes …).

« En 1810, le commerce de la parfumerie représente en France un peu moins de 2 millions de francs. En 1900, il passe à 80 millions ». (E. Briot, ouvrage cité, p. 12)

En 1845 les fabriques grassoises produisent pour une valeur totale de 1 600 000 francs.

« En 1898 le chiffre d’affaire généré par 36 fabriques grassoises [les principales] est de 5 000 000 franc-or. » (Hervé de Fontmichel, « Histoire de la Parfumerie grassoise » dans Histoire de Grasse et sa région, Paul Gonnet (sous la direction de), Roanne/le Coteau, Horvath, Histoire des villes de France, 1984)

Importance du 19e siècle

Dans sa thèse, Eugénie Briot souligne l’importance du 19e siècle dans l’histoire de la parfumerie française qui « est avant tout celle du développement spectaculaire d’un marché et celle d’un formidable essor d’une industrie » (E. Briot, ouvr. cité, p. 99). Elle évoque en outre deux tendances qui marquent la période.

D’une part, l’auteur constate que même si les modes de production et de commercialisation du parfum se transforment en profondeur au 19e siècle, ces innovations restent difficilement perceptibles par les consommateurs. D’autre part, elle cite le chimiste français Justin Dupont qui en 1900 remarquait l’absence persistante de liens entre les industriels des parfums naturels (surtout les industriels français) et les chercheurs (chimistes).

Ces deux éléments confortent l’idée que l’industrialisation des modes de production de la parfumerie se fonde jusqu’à la fin du 19e siècle sur le perfectionnement des techniques traditionnelles de traitement de matières d’origines naturelles, et aboutissent avant tout à l’accroissement des capacités de production.

Cadre de l’amélioration des techniques

L’amélioration des procédés d’extraction des essences naturelles est l’une des principales voies par lesquelles la parfumerie s’industrialise au 19e siècle. Suivre les diverses étapes de ces perfectionnements peut aider à mieux déterminer dans quelles limites ces évolutions techniques ont pu influencer l’aménagement des sites grassois. Cette démarche permet aussi de comprendre comment ces innovations ont abouti à une spécialisation des industriels de la ville dans la production de matières premières destinées aux parfumeurs.

Comme dans les pratiques culinaires, les matériaux naturels employés en parfumerie peuvent être traités d’une multitude de façons : expression, macération à chaud, enfleurage à froid, distillation dans le vinaigre, dans l’eau ou la vapeur d’eau, infusion dans l’alcool ou esprit de vin, dans des solvants divers chauffés ou non. De plus, chacune de ces méthodes donne, pour une même matière traitée, des résultats olfactifs très différents. Ces résultats changent aussi en fonction de la variété des matières premières ou – quand il s’agit de plantes – du temps de traitement, de la partie du végétal que l’on traite (écorce, racine, feuille, tige, fleur etc.) et de la façon que l’on a de l’apprêter (broyage, décorticage, en l’état). En l’absence de réels liens avec les milieux scientifiques, c’est dans un cadre rigoureux d’expérimentation, mis en œuvre dans les ateliers de production des industriels du 19e siècle, que l’on parvient collectivement et progressivement à rationaliser les procédures, à améliorer les rendements et à augmenter la productivité.

L’ensemble de ces modes d’extraction des parfums a été décrit, technique par technique, par de nombreux auteurs, professionnels de la parfumerie, chimistes ou historiens. Ces présentations intègrent presque systématiquement une perspective historique montrant les principales évolutions de chacun des modes d’extraction. A l’occasion de cette étude du patrimoine industriel, une idée souvent sous-jacente à ces présentations semble pouvoir être précisée. Il s’agit de proposer de façon plus systématique une hiérarchisation de l’emploi de ces techniques à partir du début du 19e siècle et une évaluation de leur importance dans le processus d’industrialisation de la parfumerie.

Présentation des techniques

Les végétaux sont les principaux matériaux naturels employés en parfumerie. Pour la profession, le terme Matière Première caractérise d’une part le végétal utilisé et d’autre part le produit obtenu par traitement de ce végétal. Dans sa forme la plus aboutie, ce produit est nommé Essence. Un parfum est le mélange de plusieurs essences (ou d’extraits odorants moins raffinés) entre elles. Grasse a longtemps fourni les parfumeurs parisiens en matériaux naturels nécessaires à leurs compositions parfumées. Au 19e siècle, les principales fabrications de la ville sont :

Les huiles et pommades parfumées obtenues par enfleurage, et leurs absolues (essence concentrée de pommade ou d’huile parfumée)

Les eaux parfumées et les huiles essentielles obtenues par distillation

Il existe aussi des essences synthétiques ou chimiques. Ces produits développés au 20e siècle ont progressivement réduit la part des produits naturels dans la composition d’un parfum. Le bassin grassois, spécialisé historiquement dans les fabrications d’origines naturelles, s’est adapté à cette mutation tout en maintenant un commerce de matières premières (ou essences) naturelles.

Un parfum à l’état brut (aussi appelé jus) trouve des applications dans divers supports :

- En parfumerie fine : il est dilué dans de l’alcool

- En cosmétique : il est appliqué dans les savons, les déodorants, les shampooings, le maquillage …

- En détergence : il parfume la lessive, le liquide-vaisselle, le nettoyant pour sols …

- Dans les désodorisants d’ambiance : il est incorporé dans des bougies parfumées, pots-pourris …

Tous les modes d’extraction du parfum d’un végétal ont le même objectif : séparer, isoler les molécules odorantes des autres éléments qui composent une plante.

On ne traite qu’une variété de plante à la fois. Chaque plante étant différente, une bonne connaissance de la physiologie végétale et un ajustement technique spécifique sont nécessaires pour obtenir le meilleur rendement ou résultat olfactif. Certaines plantes nécessitent un matériel particulier (l’iris, l’amande). Trois procédés d’extraction se distinguent particulièrement : l’enfleurage et la distillation déjà citées et l’extraction. Ces trois techniques forment la première étape de fabrication d’un parfum : le traitement d’un végétal à l’état brut pour en extraire les éléments odorants. Tous les végétaux peuvent en principe être traités indifféremment par l’une ou l’autre de ces techniques. Dans la pratique, l’enfleurage, par exemple, est adapté au traitement des fleurs fragiles (jasmin, violette, tubéreuse) et fraîches tandis que la distillation convient aux matières plus robustes (lavande, fleur d’oranger).

Il existe enfin une seconde étape formée d’un ensemble de techniques qui consistent à affiner les essences et à les purifier en les séparant de cires végétales, d’odeurs parasites, de corps étrangers qui altèrent l’odeur des essences de fleurs. Toutes ces pratiques supplémentaires disposent d’un matériel spécifique.

En moyenne, on estime qu’une tonne d’un végétal traité donne 1 à 10 kilos d’essences. Les quantités de produits concernées par ces retraitements sont donc beaucoup moins importantes. Ce changement d’échelle se répercute sur l’aspect du matériel employé et sur les locaux qui leur sont réservés (un local ou une partie de salle). On peut ainsi fractionner ou déterpéner une huile essentielle pour n’isoler qu’une seule des molécules odorantes qu’elle contient. Il y a également les différents traitements à basse pression et le glaçage.

L’enfleurage

Le terme enfleurage regroupe ici l’ensemble des techniques d’extraction des parfums par corps gras. Elles sont toutes connues depuis des temps ancestraux. Le principe réside dans la capacité des corps gras à s’imprégner d’odeurs et à les conserver.

Principes généraux de l’enfleurage

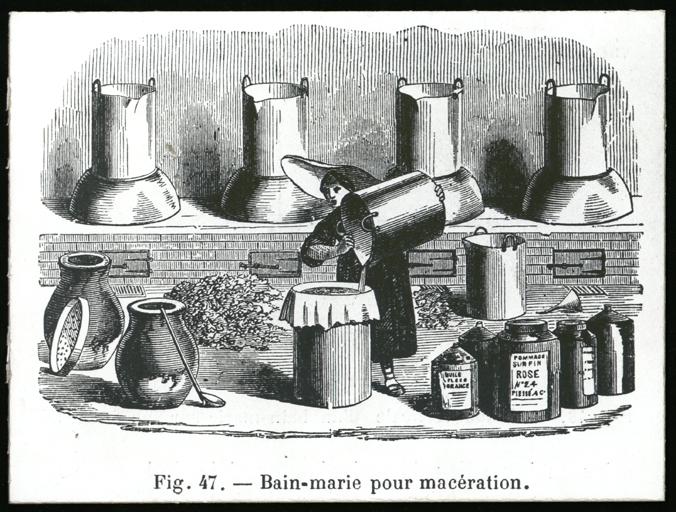

L’enfleurage à chaud consiste à mélanger, dans une cuve chauffée, des végétaux à de l’huile qui se charge de l’odeur des plantes.

Une fois cette opération terminée, les débris végétaux sont retirés. L’huile est filtrée. En refroidissant on obtient une huile parfumée qui jusqu’au 19e siècle est vendue principalement en l’état. La même opération peut avoir lieu en employant de la graisse animale. Dans ce cas, la graisse chargée de parfums (liquéfiée sous l’effet de la chaleur) redevient solide en refroidissant. On obtient alors une pommade odorante.

L’extraction par enfleurage à froid consiste à poser à température ambiante des matières odorantes sur de l’huile végétale ou de la graisse animale. Par contact, la graisse capte progressivement les odeurs. Il reste alors à retirer les débris végétaux et à récupérer l’huile ou la graisse odorante. Une fois encore on obtient soit une huile parfumée soit une pommade.

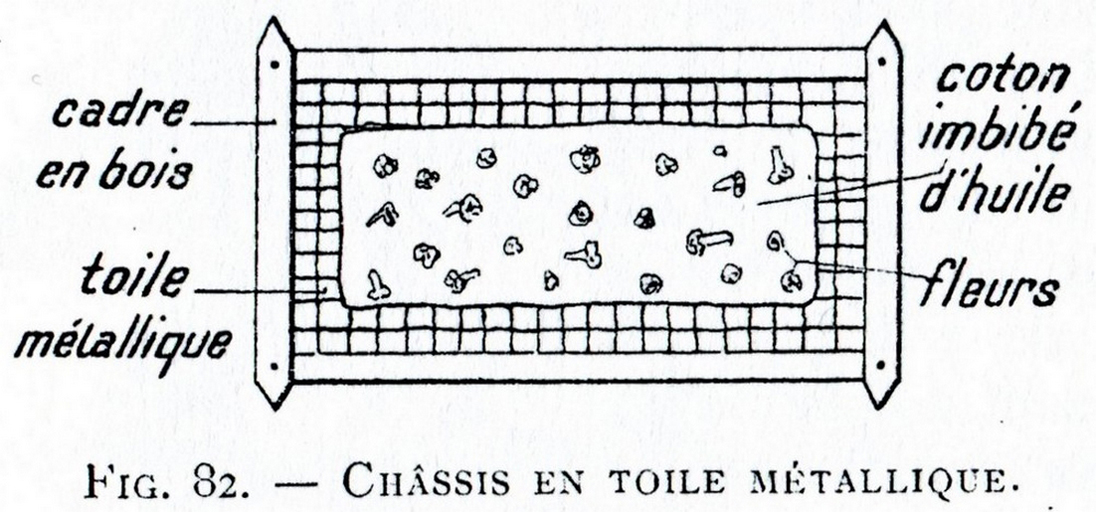

• Dans l’enfleurage à froid sur huile on recouvre de fleurs fraîches des toiles en coton imbibées d’huile. Les bouts de tissus sont ensuite empilés les uns sur les autres et pressés. L’huile odorante qui s’écoule est récupérée.

• Le principe de l’enfleurage à froid employant de la graisse est approximativement identique au précédent. On pose les fleurs sur la graisse qui se sature en odeur. Puis on retire les végétaux et on récupère la pommade odorante.

Les parfumeurs qui achètent ces matières premières (huiles et pommades odorantes) peuvent dès lors reconditionner et commercialiser ces extraits de fleurs pour une vente au détail.

Mais l’essor de l’enfleurage durant le 19e siècle, repose avant tout sur la possibilité de généraliser le lavage des pommades et des huiles dans l’alcool. Ces lavages n’étaient jusque-là pratiqués qu’en faible quantité et très imparfaitement avec de l’esprit de vin (ou alcool à 80°).

Progrès de l’enfleurage

Le lavage consiste à mélanger les productions issues de l’enfleurage à de l’alcool. Par entraînement, ce dernier capte les molécules odorantes qui imprégnaient les corps gras. Une fois la séparation achevée, la graisse ou l’huile épuisée est retirée. L’alcool est ensuite évaporé et récupéré. On obtient alors une essence concentrée de texture variable que l’on nomme aussi absolue de pommade ou d’huile. Cette essence absolue « pure » est alors vendue comme matière première brute s’insérant dans une composition parfumée.

Le développement des lavages repose essentiellement sur les progrès effectués dans le domaine de la production de l’alcool éthylique. L’application de la formule de Lavoisier sur la transformation du sucre en alcool favorise au début du 19e siècle l’implantation de distilleries industrielles d’alcool dans diverses régions françaises dont une, semble-t-il, dans le midi de la France. Une telle implantation, assez proche de Grasse, facilite l’approvisionnement et réduit le coût de l’alcool.

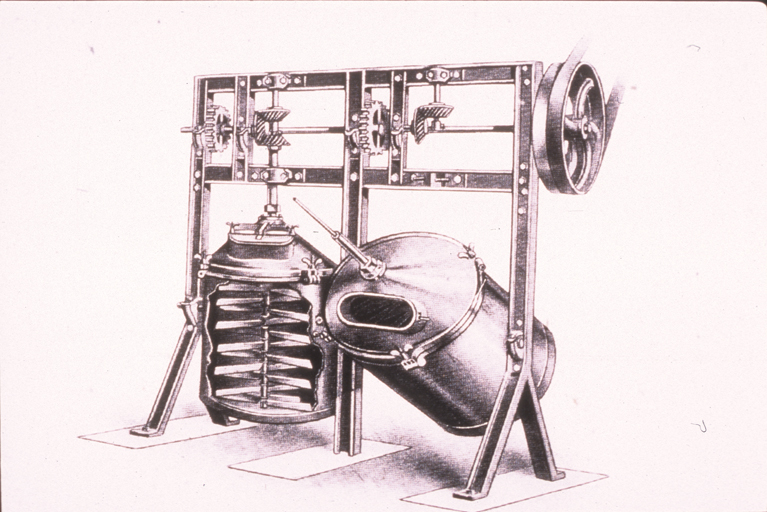

Un approvisionnement facilité en alcool semble donc avoir été l’un des préalables nécessaires à la diffusion du lavage des pommades. La mise au point et la généralisation à Grasse de batteuses mécanisées achèvent la mutation de cette méthode artisanale en processus industriel. Ces batteuses - cuves en cuivre - présentent un double avantage : un couvercle étanche permet d’éviter l’évaporation rapide de l’alcool et un bras rotatif automatisé (et sans mobiliser trop de personnel) assure l’étape assez longue du mélange des pommades dans l’alcool.

L’une des conséquences du lavage des pommades est de privilégier davantage la qualité olfactive finale du produit issu de l’enfleurage. La forme, la texture - liquide (huile) ou solide (pommade) – de la fabrication, qui pouvait constituer un argument de vente, passe au deuxième plan puisque le traitement à l’alcool change progressivement la façon de se parfumer. Toutes les améliorations apportées aux techniques d’enfleurage tendent dès lors à accompagner cette recherche de qualités olfactives.

On favorise au fur et à mesure l’utilisation des graisses animales (dans des proportions d’un 1/3, 2/3) plus neutres sur le plan olfactif que les huiles végétales, telles que l’huile d’olive.

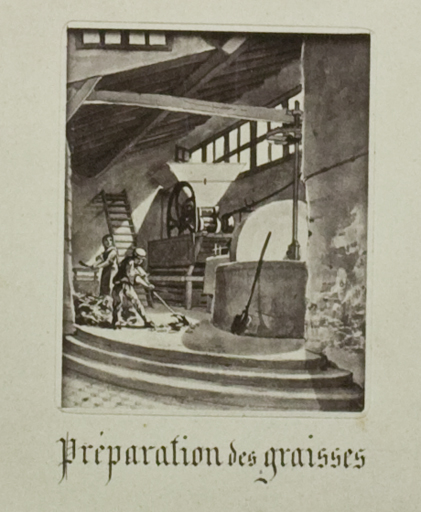

Une description plus approfondie de cette procédure est proposée en 1981, par L. Aune et A. Sabatier (ouvr. cité, p. 50) : « Matériau de base d’une des plus anciennes techniques de la parfumerie grassoise, le corps préparé d’enfleurage est constitué par un mélange de graisse de bœuf et de porc.

La première est reçue déjà fondue en pains préparés industriellement pour l’industrie alimentaire ; en revanche, la graisse de porc est directement fournie sous forme de pannes par les abattoirs. Ces pannes sont découpées, broyées manuellement au pilon de bois, puis fondues dans l’eau bouillante, tout autre mode de fusion donnant à la graisse une odeur de cuisine, incompatible avec sa destination d’extracteur, par absorption, du parfum des fleurs. Malgré sa bonne qualité industrielle, la graisse de bœuf est refondue, également dans l’eau bouillante, pour l’affiner. Alors que cette préparation de base doit être faite en période froide, février et mars, le mélange de ces deux éléments, dits corps dur pour le bœuf et corps mou pour le porc, se fait au mois de mai, car une légère infusion de fleurs d’oranger est faite dans les graisses fondues pour achever de leur donner « bon goût » (selon le terme en usage).

L’ensemble des autres étapes qui composent l’enfleurage font également l’objet d’améliorations, grâce à la standardisation du matériel et des procédures. Durant le 1er quart du 19e siècle, on élabore par exemple des cadres ou châssis types pour l’enfleurage à froid. Le châssis d’enfleurage à l’huile est un cadre rectangulaire en bois qui enserre un fin grillage en fil de fer. On dispose le linge imbibé d’huile sur le grillage. Ces châssis standards dont les dimensions avoisinent 1 mètre sur 70 cm de côté s’empilent les uns sur les autres jusqu’à former une colonne de châssis qu’on entrepose.

Le châssis d’enfleurage à la graisse est plus petit que le châssis à huile. Il mesure environ 50x60 cm. La grille métallique est remplacée par une fine plaque de verre translucide. La graisse y est étalée et les fleurs piquées une à une dans la graisse. Les châssis sont empilés les uns sur les autres et entreposés le temps nécessaire pour que les fleurs libèrent leur odeur. Les fleurs utilisées sont ensuite retirées et remplacées par des fleurs fraîches. Cette opération est répétée plusieurs fois afin de bien saturer la graisse de l’odeur de la variété de fleur traitée. La graisse totalement imprégnée d’odeur est ensuite raclée puis vendue en l’état sous forme de pommade, ou lavée à l’alcool.

Une fois encore L. Aune et A. Sabatier donnent (p. 51) une description très détaillée de la procédure d’enfleurage à froid sur graisse qui témoigne bien de cette standardisation de la méthode de l’enfleurage : « On utilise des châssis, plaques de verre insérées dans des cadres en bois. Sur chaque vitre est étalée une couche de graisse de quelques centaines de grammes : c’est l’opération d’empattage. Pour augmenter la surface absorbante, on quadrille la graisse avec un peigne : c’est la striage. On constitue ensuite la pile, par superposition de 37 châssis. Une rangée comporte 10 piles, et 3 rangées, nécessitant la présence de 3 ouvrières, constituent une table, unité de base de l’atelier d’enfleurage, qui peut varier en nombre selon l’abondance de la récolte de fleurs.

L’enfleurage proprement dit consiste à étaler délicatement une poignée de fleurs sur chaque châssis, puis à reconstituer les piles. Les fleurs sont bien enfermées dans les alvéoles constituées par les espaces entre les vitres ; elles resteront 2 jours pour le jasmin, 4 jours pour la tubéreuse.

Le défleurage consiste à reprendre un par un les châssis pour en enlever les fleurs fanées, puis à retourner le châssis pour enfleurer l’autre face.

Le taux d’enfleurage est le rapport entre le poids total de graisse empâtée et le poids total des fleurs qui auront été utilisées à la fin de la récolte.

Pour une tonne de corps préparé mis en œuvre, et pour une pommade de jasmin au taux de 2,5, il faudra enfleurer 2 500 kgs de fleurs, ce qui prendra 70 jours. Pour une meilleure utilisation de la main-d’œuvre, une moitié seulement des châssis est enfleurée chaque jour.

Le dépâtage est l’opération qui consiste à enlever la pommade parfumée des châssis lorsqu’elle atteint le taux prévu ».

L’enfleurage : facteur d’industrialisation de la parfumerie

Ces améliorations (sélection des graisses, enfleurages sur châssis standards, lavage à l’alcool, invention des batteuses) s’effectuent progressivement durant la première moitié du 19e siècle. Il est cependant difficile d’en déterminer réellement la chronologie. En revanche, l’ensemble des procédures semble bien établi au début des années 1860. A cette époque, c’est l’enfleurage à froid sur graisse qui tend à s’imposer clairement sur les autres modes d’enfleurage. C’est cette technique qui donne les produits de meilleures qualités et trouve sans doute le plus de débouchés. La standardisation de la procédure d’enfleurage à froid sur graisse et son succès s’accompagnent de besoins accrus en main-d’œuvre (féminine).

Tout indique qu’à la même époque, la construction des premières véritables usines, signe tangible d’enrichissement, soit une des conséquences de l’essor de cette dernière technique qui nécessite, par ailleurs, de grands espaces pour entreposer les châssis, pour accueillir la main-d’œuvre et pour installer les batteuses montées en série.

La demande de parfums floraux et l’amélioration du mode d’enfleurage à froid qui requiert des plantes très fraîches, encouragent le développement de cultures florales à plus grande échelle sur le territoire de la commune.

Les parfumeurs de la ville avaient toujours eu recours à un approvisionnement local. On pouvait cueillir les plantes à l’état sauvage dans les campagnes environnantes ou bien en cultiver dans des jardins. Mais ce mode d’approvisionnement ne suffit plus et d’anciennes terres agricoles sont mises en culture (par l’arrachage des oliviers ?).

L’enfleurage semble constituer la part essentielle de la production grassoise au 19e siècle. Elle est complétée par la distillation dont l’importance s’accroît durant le dernier quart du 19e siècle. Mais la prédominance de l’enfleurage sur la distillation semble clairement avérée durant la première partie du 19e siècle. Cette prédominance se fonde sur la capacité de l’enfleurage à mieux capter les essences fragiles des fleurs. La régression de l’enfleurage se précise ensuite, à partir des années 1880, concurrencé par les premiers produits de synthèse et de nouveaux modes d’extraction des plantes tels que la distillation par injection de vapeur ou dans le vide, le fractionnement et l’extraction par hydrocarbures. La marginalisation de l’enfleurage devient effective à partir des années 1920. Ce recul de l’enfleurage s’effectue alors que les principales spécificités de l’industrie grassoise, ses fondements, son organisation existent. Le rôle central joué par l’enfleurage dans la structuration de cette industrie des parfums se mesure moins par son impact économique, ou même par son ancrage dans le paysage urbain que par les mécanismes qui ont été induits par le processus de perfectionnement de cette méthode : la rationalisation des procédures, la spécialisation (par le lavage à l’alcool) des industriels grassois dans la production de matières premières, la collaboration avec les chaudronniers pour l’invention de matériel industriel adapté (les batteuses) … C’est en définitive, autours de l’enfleurage que semble se préciser une culture d’entreprise collective grassoise et c’est sur ce socle que s’appuie le véritable essor de cette industrie locale, durant la seconde partie du 19e siècle.

Si l’on admet l’idée que le développement de l’enfleurage durant la 1ère moitié du 19e siècle a été l’un des vecteurs essentiels de l’industrialisation de la parfumerie et de son essor, il semble alors nécessaire de préciser le contexte économique local dans lequel ces mutations s’opèrent.

Pour l’historien Paul Gonnet, l’économie de Grasse sort affaiblie des secousses successives de la Révolution et de l’Empire. Ces années de troubles politiques ont précipité la chute (déjà amorcée dès la seconde moitié du 18e siècle) du commerce de la tannerie qui assurait la prospérité et le rayonnement de la ville au moins depuis le 17e siècle. Dans ce contexte, cet auteur note que les Grassois recentrent leurs activités sur les éléments d’une économie traditionnelle. Contrairement à la tannerie (importation de peaux), une part importante des matériaux nécessaires à la production d’essences parfumées peut encore, en ce début de siècle, provenir directement du pays grassois, notamment les plantes aromatiques.

L’activité (enfleurage et distillation) ne nécessite pas d’emblée de très grands locaux. Les anciennes tanneries vacantes, les anciens édifices religieux vendus comme biens nationaux ou même les caves de bâtiments peuvent être convertis en fabriques. La ville dispose en outre de l’eau et d’un réseau de canaux suffisant pour alimenter les ateliers de distillation ou pour le nettoyage du matériel.

L’autre élément fondamental de l’économie traditionnelle est la fabrication de l’huile d’olive.

La parfumerie et la production oléicole ont traditionnellement été présentées comme des activités parallèles ou vaguement complémentaires.

Cependant, plusieurs éléments tendent à lier ces deux domaines, au moins durant les premières décennies du 19e siècle. Certaines techniques d’extraction utilisent un matériel proche de celui employé pour la fabrication de l’huile d’olive : emploi de presses à bras (enfleurage à froid sur huile) ou de meules (pour la préparation des graisses). La documentation confirme que beaucoup de fabriques de parfumerie se composaient aussi d’un moulin situé à proximité et produisaient de l’huile d’olive (Coll. permanente M.I.P., meuble à étiquettes, Gilles Burois). Dans la pratique enfin, Antoine Rolet et Eugène Charabot attestent qu’autrefois l’huile d’olive servait à l’enfleurage même si les quantités d’huile nécessaires à cette technique restent méconnues.

La question de l’emploi d’huile d’olive « de bouche » (huile de bonne qualité, moins odorante, réservée à l’alimentation) en parfumerie réinterroge la notion de paysage industriel de la parfumerie : ce besoin supplémentaire d’huile peut-il expliquer cette présence importante de l’oléiculture à Grasse ? Le choix des variétés d’olives cultivées dans la commune a-t-il été conditionné par les besoins spécifiques de la parfumerie ?

Ce questionnement invite à une réinterprétation du paysage rural de la commune formé des anciens moulins et des oliveraies. D’un point de vue historique et même patrimonial, l’association de la production d’huile d’olive et de l’enfleurage suppose donc de façon sous-jacente qu’un premier environnement proto-industriel regroupant, d’une part, fabriques de parfumerie, moulins et même jarreries, et d’autre part, oliveraies et jardins floraux a pu précéder le paysage industriel tel qu’on peut l’observer aujourd’hui.

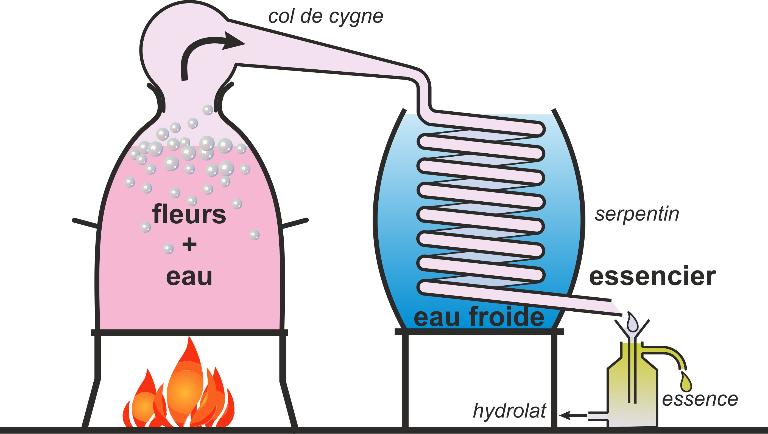

La distillation

La distillation bénéficie d’un statut singulier : techniquement valorisant, ce procédé est mis en avant par les professionnels pour symboliser leur activité.

Cette fonction représentative, constante, tend à surestimer l’importance de la distillation, ce qui complique un peu la détermination de son rôle dans le processus d’industrialisation et sa part effective dans le commerce grassois.

Principes généraux de la distillation

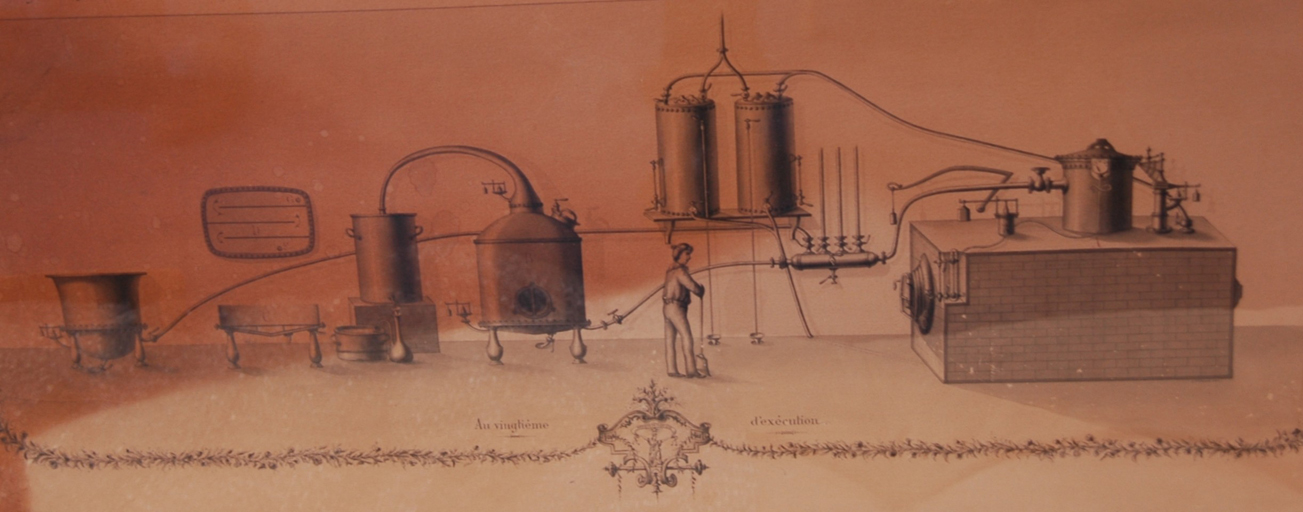

Le principe de la distillation se fonde sur la capacité de la vapeur d’eau à entraîner les molécules odorantes. L’opération consiste à chauffer - principalement - de l’eau à laquelle ont été ajoutées des matières à traiter (racines, résines, fleurs …). La vapeur émise se charge de molécules odorantes, appelées aussi huiles essentielles. L’appareil permettant de canaliser cette vapeur est l’alambic. Conçu de divers éléments montés en circuit, il se compose d’une chaudière dans laquelle les matières à distiller sont mêlées à l’eau. En chauffant, l’eau se transforme en vapeur qui s’élève en entraînant avec elle les huiles essentielles libérées de la plante sous l’effet de la chaleur. La vapeur passe alors dans un tuyau nommé col de cygne qui la dirige ensuite dans un autre tuyau en serpentin plongé dans une cuve remplie d’eau froide renouvelée en permanence. Cette étape permet de refroidir rapidement la vapeur d’eau qui se condense et redevient donc liquide. Cette eau chargée de l’essence odorante s’égoutte dans un vase, dit aussi essencier ou vase florentin. Les huiles essentielles et l’eau n’étant pas miscibles, les deux éléments se séparent naturellement après un temps de repos. Il suffit alors de récupérer l’huile essentielle. L’eau, qui reste quand même parfumée peut être retraitée ou vendue en l’état. On parle alors d’eau parfumée.

Améliorations techniques de la distillation

Les origines de la distillation sont anciennes mais l’utilisation des huiles essentielles remonte seulement au 18e siècle à Grasse.

Dans les premières décennies du 19e siècle, la distillation ambulante est certainement la plus répandue dans le midi de la France. Le distillateur installe son matériel de distillation sur une charrette qu’il transporte directement dans les champs ou dans la campagne où il distille. La distillation peut aussi s’effectuer en usine. Dans ce cas l’alambic est scellé dans un socle au-dessus d’un brasier.

Le feu nu reste jusqu’à la seconde moitié du 19e siècle le seul mode connu pour chauffer l’alambic.

Comme le confirme E. Briot (ouvr. cité, p. 195), aucun élément notable de transformation ne semble avoir été apporté au procédé durant la première moitié du 19e. Jusque-là, on peut imaginer qu’avec les progrès de la chaudronnerie on parvient à agrandir ces appareils et donc à augmenter la capacité de traitement de matières odorantes d’autant que les chaudronniers ont participé activement au perfectionnement des divers modes d’extraction en parfumerie. On perfectionne réellement le système, une première fois, en posant les matières à distiller sur une grille. On isole ainsi un peu plus les végétaux du brasier.

C’est dans cet esprit que vers 1865, on pense à introduire la vapeur produite par une chaudière externe directement dans l’alambic. On supprime ainsi le feu nu, au moins dans les distillations qui s’effectuent en atelier.

Avec ce procédé, les résultats sont plus réguliers et les rendements meilleurs. On peut également traiter une plus grande diversité de matières odorantes puisque l’injection de vapeur directe abime moins les extraits traités que le feu nu.

La généralisation de cette nouvelle technique se manifeste architecturalement par la construction des premières cheminées d’usine « monumentales » en brique et l’aménagement ou la construction de chaufferies où l’on installe les chaudières, le plus souvent à proximité du local dédié à la distillation, appelé distilloir. La construction des premières véritables usines de la ville coïncide aussi avec le développement de la distillation par injection de vapeur. Il semble cependant impossible d’attribuer cette évolution majeure du paysage industriel de la ville à ce seul progrès technique.

La distillation apparaît comme une activité de complément qui étoffe l’offre marchande, fondée d’abord sur les produits de l’enfleurage et plus tard sur celle de l’extraction par solvants.

L’extraction par solvants volatils

L’emploi de deux nouveaux types de matières premières pour la parfumerie - les essences synthétiques ou artificielles et les essences naturelles issues de l’extraction par solvants - se généralise durant les années 1890. Ces modes de production s’ajoutent à la distillation et marginalisent l’enfleurage.

Produits de synthèse / Extraction par solvants

Les essences synthétiques, mises au jour par des chimistes, enrichissent la palette olfactive des parfumeurs. Si certaines d’entre elles forment des senteurs originales, E. Briot note ( p. 146) « que ce sont davantage des corps odorants artificiels, dont il existe un équivalent naturel que des corps odorants purement synthétiques qui ont été découverts au 19e siècle. ». Cette tendance semble s’inverser dès les années 1920. Mais c’est avant tout la baisse du coût de fabrication de ces produits qui favorise leur utilisation en parfumerie. En 1879, le kilo d’héliotropine, synthèse de l’essence de l’héliotrope, coûte 3790 francs. En 1899, il ne coûte plus que 37,50 francs. De même pour la coumarine, synthèse de l’odeur d’amande ou fève tonka, qui passe de 2550 francs en 1877 à 55 francs en 1900, tandis que la vanilline, première molécule synthétisant l’odeur de la vanille, passe durant la même période de 8750 francs le kilo à 100 francs le kilo.

Le milieu industriel grassois, traditionnellement centré sur les matières naturelles, reste étranger au développement des matières premières de synthèse. Ce n’est que dans les années 1915/1920 que des entreprises de la ville, telles que Lautier Fils, démarrent une production de ce type, qui reste malgré tout secondaire à Grasse.

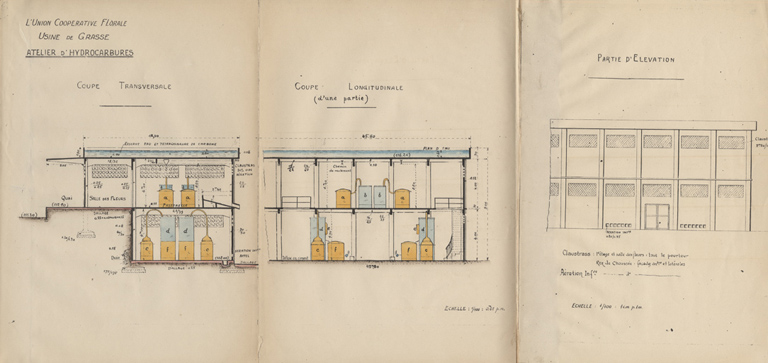

En revanche, si les Grassois n’ont pas accompagné l’essor des produits de synthèse, ils s’intéressent durant les années 1890 à une nouvelle méthode de traitement des matières premières naturelles dite d’extraction par solvants volatils ou d’extraction par hydrocarbures : vers 1898 le premier atelier d’extraction est inauguré à Grasse par la société Chiris.

Les produits obtenus grâce à cette méthode présentent des caractéristiques assez proches des matières premières synthétiques et l’abaissement du coût de revient rend ces essences compétitives.

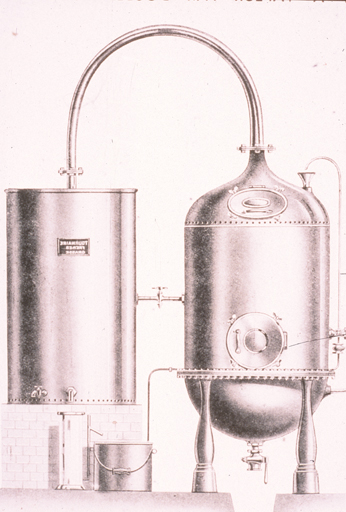

Dans sa forme, le procédé d’extraction se distingue assez peu des techniques traditionnelles. Pour extraire les principes odorants des matières traitées, on les laisse macérer dans des solvants tels que le benzène, l’éther, l’acétone ou le toluène : « Une fois chargé en principe odorant, le solvant est acheminé vers un décanteur [ou condenseur], de façon à éliminer de l’eau qui a été extraite des plantes avec la concrête. Il est ensuite plongé dans un concentreur [ou évaporateur] ou il est distillé partiellement et renvoyé dans les circuits, alors que la concrête demeure au fonds de l’alambic. », (P. Rasse, ouvr. cité, p. 22)

La concrête obtenue après macération peut être retraitée comme une pommade parfumées et « lavée » à l’alcool. Cette étape d’affinage supplémentaire permet alors d’obtenir une absolue : « Les concrêtes florales ainsi obtenues ont une consistance plutôt épaisse, elles sont colorées et doivent être épurées des cires résiduaires qu’elles contiennent. Pour cela, elles sont mélangées à de l’alcool dans des malaxeurs appelés batteuses et donnent des lavages alcooliques. Ceux-ci sont filtrés puis glacés à moins de 10 ou 12° et à nouveau filtrés avant d’être concentrés sous pression réduite. On obtient ainsi des essences absolues », (P. Rasse, ouvr. cité, p. 22).

L’extraction : une réponse commerciale adaptée à la concurrence nouvelle des produits de synthèse

L’extraction autorise le traitement d’un plus grand nombre de végétaux. Elle ouvre au marché les plantes exotiques plus difficiles à travailler (noix, racines, résines) et auxquels s’intéresse l’industrie des synthèses (coumarine, vanilline). On installe dès lors à faibles coûts des unités de production directement dans les pays producteurs. Localement, on commence à traiter par extraction les fleurs fragiles comme le jasmin, dont le parfum n’était jusque-là capté convenablement que par enfleurage à froid. Dans ce cas : « L’argument économique prévaut dès lors, bien avant celui de la qualité, qui est également bien sûr invoqué, pour emporter l’adhésion du parfumeur dans le choix de ces nouvelles matières premières », (E. Briot, ouvr. cité, p. 202). En effet, le prix des solvants semble relativement faible, et l’extraction nécessite beaucoup moins de main d’œuvre que l’enfleurage à froid. D’autre part, les essences très concentrées produites par extraction ont une forte puissance odorante : « 1kg d’essence concrête remplace 100kg de pommade obtenue par l’enfleurage à froid », (E. Briot, ouvr. cité, p. 203). Tous ces éléments contribuent à rendre le prix de ces extraits attractif.

En permettant de produire en plus grande quantité des essences moins chères que celles obtenues par enfleurage, l’extraction a très certainement contribué à ralentir la marginalisation des produits naturels dans la composition des parfums. En témoigne la stabilisation entre 1900 et 1930 de la production de rose de mai à Grasse, avec en moyenne 1 500 000 kg de fleurs récoltées chaque année.

Le recours aux matières naturelles est donc maintenu. Mais l’évolution de la norme olfactive générale (la parfumerie n’a plus comme unique objectif d’imiter les odeurs de la nature) est plus favorable aux productions synthétiques.

Avec les progrès de la chimie, les produits de synthèse s’affinent régulièrement et s’imposent après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été adoucis sur le plan olfactif notamment grâce à la composition de bases parfumantes originales, constituées de plusieurs matières premières. Dans les premiers temps, celles-ci intègrent souvent une part d’essences naturelles. Ces bases forment une note olfactive unique qui sert à la création des parfums.

Les traitements ancestraux par enfleurage, développés au 19e siècle, avaient contribué à diffuser une image très prestigieuse de senteurs de fleurs telles que la rose, la violette ou le jasmin. Les produits de synthèse et l’extraction autorisent au début du 20e siècle la commercialisation et la diffusion de ces odeurs, même imparfaites, à une très grande échelle, avant de s’en affranchir et d’inventer des odeurs nouvelles.

Manifestation d’un nouvel essor de l’industrie des parfums : les cultures florales à Grasse entre 1900 et 1930

Malgré la diminution des produits naturels dans la composition d’un parfum, l’industrie grassoise peut maintenir une forte activité grâce à l’augmentation considérable des débouchés suscitée par les fabrications synthétiques et la composition des bases.

L’une des manifestations à Grasse de cette croissance du secteur et du développement de l’extraction par solvants est l’évolution de la production de jasmin : en 1900 la récolte s’élevait à 200 000 kg, en 1906 elle était de 600 000 kg et jusqu’à 1 800 000 kg en 1930.

La demande constante en plantes aromatiques et le contexte politique encouragent les producteurs de fleurs des Alpes-Maritimes à se regrouper en coopératives à partir 1903. Les cultivateurs peuvent ainsi espérer peser davantage sur les prix de leurs récoltes, fixés jusque-là essentiellement par les industriels. Ils font également bâtir des usines de traitement en cas de mévente : trois sites sont bâtis à Grasse par des syndicats de cultivateurs.

Après la Première Guerre mondiale, le commerce des plantes à parfum reprend. Il constitue toujours une source importante de revenus et les grands patrons de Grasse développent leurs propres champs de fleurs. Ils se démarquent des producteurs locaux, propriétaires de petites exploitations morcelées, en constituant de grands domaines agricoles et entendent y appliquer des méthodes modernes de cultures intensives, fondées sur la connaissance scientifique.

Les produits de synthèse d’abord et l’extraction par solvants, qui vient en complément, transforment en profondeur le secteur de la parfumerie.

Le succès de l’enfleurage à froid, puis de la distillation à la vapeur avait abouti, à partir de 1860, à la construction des principales et plus imposantes usines grassoises. En revanche, l’impact de l’extraction ne se répercute pas de façon aussi spectaculaire sur le bâti industriel de la ville (à l’exception de l’atelier d’extraction de la société Chiris). En effet, la diffusion de cette technique à Grasse entre 1898 et 1910 s’effectue dans les sites existants auxquels s’y ajoute simplement un nouvel atelier, communément appelé « l’atelier hydro. ». Jusqu’aux années 1920, aucun projet de construction d’une nouvelle usine n’avait programmé et intégré le local de traitement par hydrocarbures au plan architectural.

Organisation de la profession

Les sociétés de parfumerie

Au 19e siècle, les métiers liés à la parfumerie s’organisent à Grasse. La profession se divise alors en trois grandes branches : les cultivateurs, les commissionnaires en fleurs ou commettants (courtiers intermédiaires entre les cultivateurs et les industriels) et les industriels. Ces derniers fondent des sociétés commerciales, le plus souvent familiales, dont on ignore le nombre précis. En effet, Grasse concentre aussi bien des entreprises importantes, comprenant parfois plusieurs centaines d’employés, que de toutes petites entités dont il ne reste presque pas de traces. Les chiffres officiels le plus souvent avancés sont de 45 sociétés dans les années 1840 et 65 dans les années 1860. Il semble plutôt que durant toute la période (1800-1945) la ville compte de façon moyenne une cinquantaine d’entreprises avec éventuellement un pic autours des années 1870.

Certaines sociétés ont des durées de vie longues et traversent le siècle voire la totalité de la période : Hugues Aîné, Chiris, Lautier, Roure, Cavalier Frères, Niel, Pilar Frères. A part ces quelques exceptions, il semble au contraire que les sociétés du début 19e siècle, qui datent parfois du 18e siècle, connaissent une durée de vie assez courte.

Peu de sociétés de la première moitié du 19e siècle subsistent encore dans les années 1860. Les mécanismes de transmission des affaires ne sont peut-être pas encore aussi développés que ceux de la seconde moitié du siècle. De même l’assise financière constituée par l’appareil bancaire local privé (banque Isnard et banque Luce) et la Banque de France sur lesquels se sont appuyés les parfumeurs sont également absents. Le contexte industriel grassois s’établit plus clairement durant la seconde moitié du 19e siècle et notamment à partir des années 1870. Une petite élite d’une quinzaine d’entreprises, menée par la société Chiris, s’affirme. D’autres entreprises sont créées. Ces dernières rachètent d’anciennes marques disparues et connaissent un développement pérenne. La parfumerie mobilise à cette époque, et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, toute la cité. Il y a le travail en usine, aux plantations, les voyages commerciaux, le courtage mais aussi le développement des industries connexes à la parfumerie déjà évoquées : ferblantiers, layetiers, transporteurs, mouliniers, chaudronniers, menuisiers, imprimeurs…

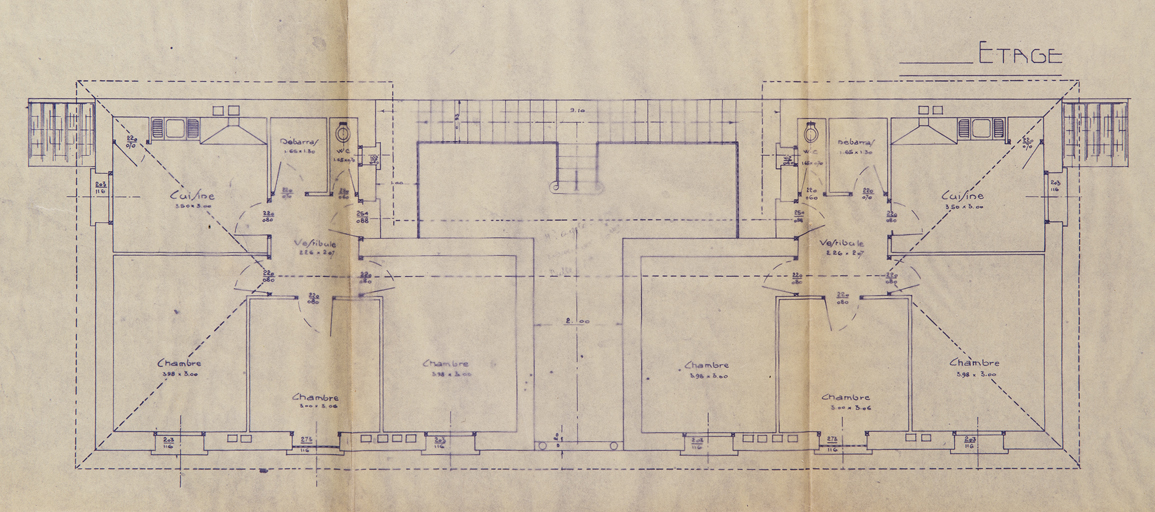

Une main d’œuvre étrangère principalement italienne complète les effectifs locaux. D’abord saisonnière, affectée au travail des champs, cette main d’œuvre finit par s’installer et s’intégrer à une classe ouvrière industrieuse qui loge principalement dans les immeubles du centre historique de Grasse. Le modèle patronal paternaliste largement adopté s’avère un mode efficace de gestion des entreprises. Les industriels investissent également la vie publique locale (on trouve parmi eux des maires, des députés et des sénateurs). Les pactes matrimoniaux et les stratégies d’alliances entre familles d’industriels contribuent à fixer (voire à figer ?) pour quelques décennies le paysage entrepreneurial de la ville.

Quelques chiffres

De nombreux chiffres sont proposés pour appréhender l’importance de la parfumerie grassoise et pour en saisir les évolutions. Difficilement vérifiables, ils sont fournis ici à titre indicatif et mériteraient une étude plus poussée. Le plus significatif est celui proposé par J. Farnarier, qui indique qu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale l’industrie grassoise contrôlait plus de 90 % de la production mondiale de matières premières naturelles pour la parfumerie. Ce chiffre traduit à lui seul l’importance de la ville dans son domaine d’activité. En 1845, sont traités à Grasse 6000 quintaux de fleurs d’orangers, 2000 de rose, 200 de lavande, 200 de menthe, 150 de jasmin, 50 de cassis, 5 de jonquille, 5 de tubéreuse. Les fabriques emploient 350 ouvriers : qui produisent 10 000 hl d’eau de fleurs d’oranger, 4000 kg de pommade et 180 000 savonnettes pour une valeur totale de 1 600 000 francs-ors.

Situation après la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale fragilise la parfumerie grassoise. Elle est durement concurrencée par des groupes étrangers et notamment américains et suisses qui ont développé des technologies nouvelles. Ces difficultés se concrétisent près de 30 ans après et la vague de désindustrialisation qui touche l’Europe à la fin des années 1970. La fermeture d’usines s’accélère dans les années 1980.

Cependant, la restructuration de la profession à l’échelle mondiale ne supprime pas, comme pour d’autres domaines (métallurgie, textile), toute l’activité grassoise. Des sociétés survivent et d’autres connaissent au même moment un développement spectaculaire. Aujourd’hui Grasse n’est plus leader de son segment mais compte toujours deux des dix grosses sociétés de production de matières premières dans le monde. Cette industrie emploie directement près de 3000 personnes, mais ne constitue plus la seule activité de la commune.

Analyse des sites industriels

Critères généraux d’observation des sites :

L’analyse des sites comprend une description générale de l’établissement : aspect (site en un bloc ou en bâtiments juxtaposés), nombre de bâtiments ; types architecturaux différents ; remaniement et transformation ; composition des sites et relations entre les bâtiments ; accès au site ; position de l’ensemble ; localisation.

Elle comporte aussi une étude individuelle des bâtiments attachée à des observations sur la mise en œuvre et les matériaux employés, la forme du toit et la nature de la couverture, de la charpente, le nombre de niveaux, les décors extérieurs et le type architectural, les inscriptions éventuelles, les aménagement utilitaires à l’extérieur (parkings, cheminées, bassins et réservoirs), les baies et systèmes d’aération en façade.

Les quelques sites en activités présentaient également un ensemble extérieur de conduits techniques, de chemins de câbles et de tuyaux conduisant de la vapeur en longeant les façades des bâtiments ou en les reliant entre eux.

Ces dispositifs complexes sont en général les premiers éléments supprimés après la fermeture d’un site. Les bâtiments portent alors les traces de ces installations (trous, crochets, supports métalliques de tuyaux).

Il a été difficile de définir des critères de description de ces installations qui marquent pourtant l’activité du site et s’inscrivent dans le processus industriel.

Certains critères comme ceux liés à la mise en œuvre ou la morphologie générale des bâtiments se sont avérés assez peu opérants lorsqu’ils étaient appliqués de façon systématique à la totalité du corpus.

Pour affiner la typologie il a donc fallu définir une première typologie discriminante, puis appliquer aux groupes de cette première typologie, la grille d’observations.

Les critères de la première typologie générale sont liés à la localisation et l’implantation des sites sur le territoire de la commune et à l’aspect du site (réoccupation de bâtiments anciens et constructions neuves, nombre de bâtiments).

Critères retenus pour la typologie principale :

Environnement du site lors de son aménagement :

• Urbain

• Rural

Nature de l’implantation :

• Construction neuve

• Occupation de bâtiments existants

Nombre de bâtiments sur le site

Type de voie bordant le site

• Route principal

• Rue secondaire

• Ruelle / chemin

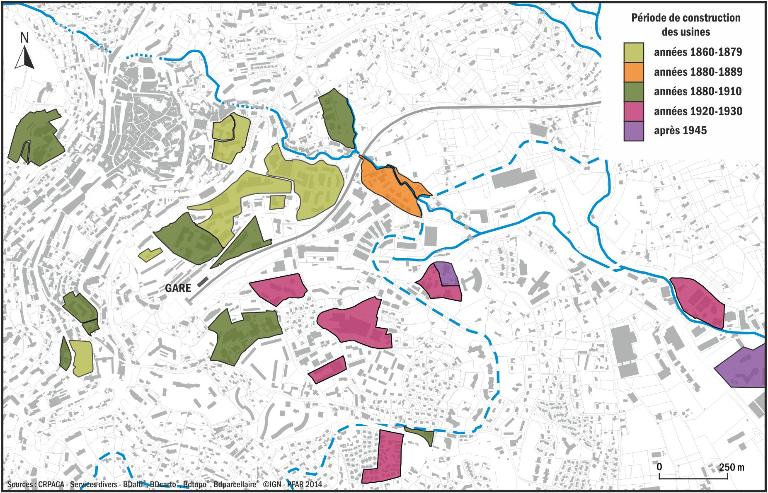

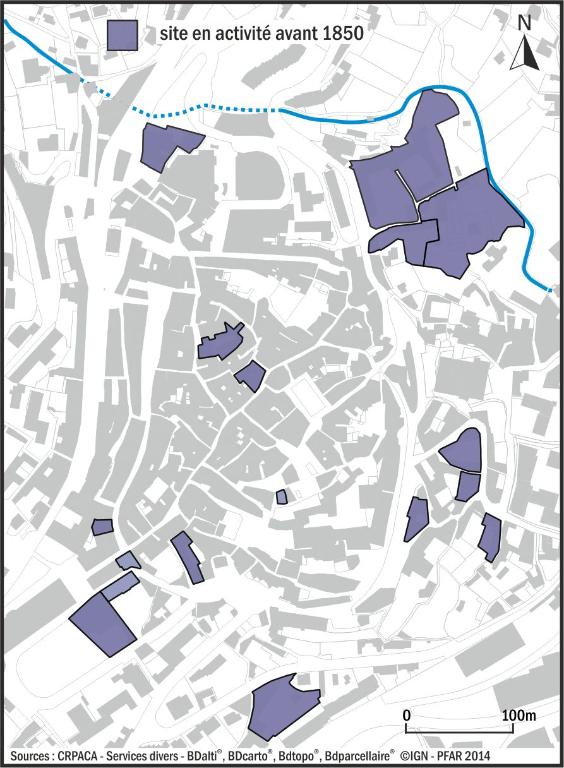

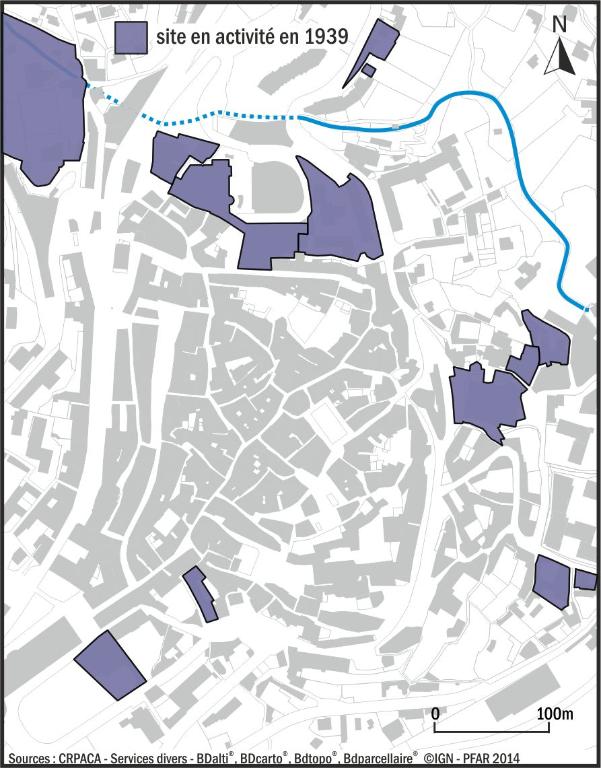

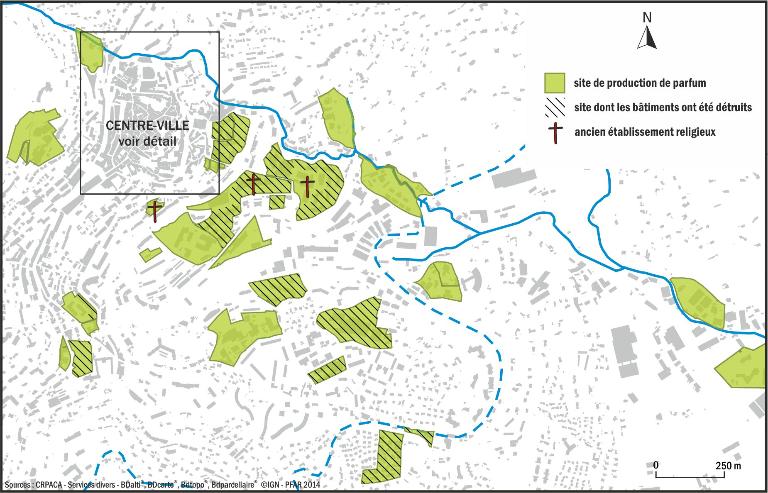

Répartition chrono-morphologique

Le territoire de la commune de Grasse est marqué par une forte déclivité qui tend à s’adoucir au sud-est. Cette donnée topographique a fortement influencé le bâti de la ville, construite à flancs de colline.

En amont du centre ancien, se trouve la source de la Foux, qui dispose d’un débit à l’étiage de 60 l/s. C’est elle qui accompagne l’essor de la parfumerie industrielle au 19e siècle. Son eau est distribuée par un ensemble de canaux souterrains qui traversent la ville de part en part et qui alimentent lavoirs, réservoirs et fontaines.

Les sites industriels se trouvent majoritairement en aval du centre urbain.

Au 19e siècle, cette disposition a permis de réserver l’eau propre en priorité aux usages domestiques, puis d’alimenter l’industrie et enfin les cultures florales situées plus bas dans la plaine.

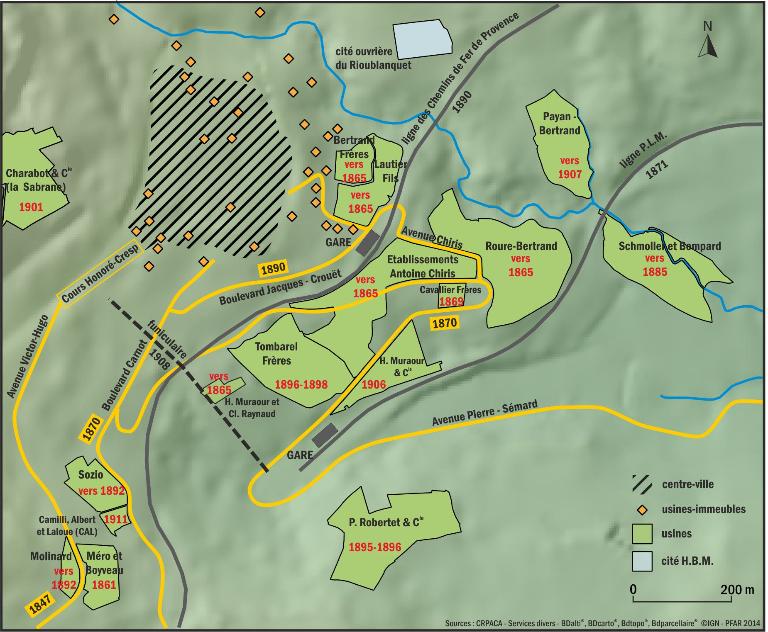

Les grands espaces industriels de la ville

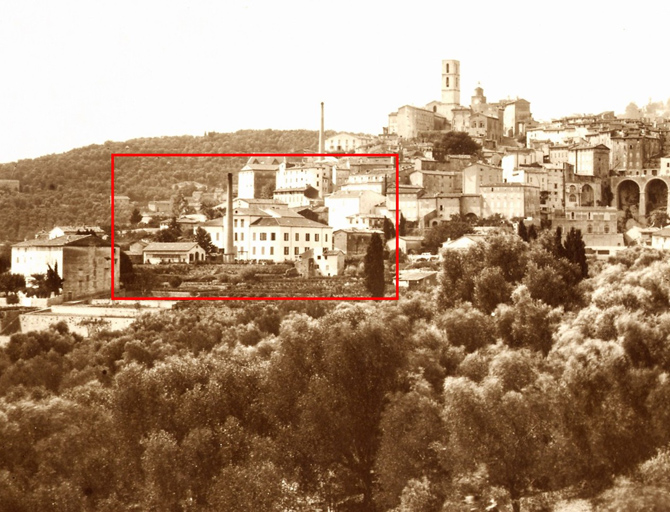

85% du patrimoine industriel de Grasse s’étage en contrebas du centre historique dans trois espaces industriels, qui se discernent moins aujourd’hui du fait de la croissance urbaine.

• La première zone : La Ville-Basse jouxte le centre ville. Elle se caractérise depuis les débuts du 19e siècle par une forte densité d’activités artisanales et industrielles. Cet espace ceinture la ville par le bas, du nord au sud et réunit divers quartiers : Rioublanquet, La Roque, Font-Laugière, Le Saut, Le Barri. Le vallon du Rossignol influe topographiquement sur cet espace qu’il structure, au moins sur une moitié nord.

• La deuxième zone : Le Vallon de Rastiny est un ancien espace agricole périphérique qui se transforme à la fin du 19e siècle : d’anciens chemins sont élargis et modernisés et la gare du P.L.M. y est implantée. Les usines y sont réparties tout autour sur les rives.

• La troisième zone : la plaine (quartier Saint-Joseph, route du Plan de Grasse), d’abord réservée aux cultures florales, devient un espace industriel à partir des années 1920. Les principaux sites industriels contemporains y sont implantés (Charabot, Robertet, Cargill, E.P.).

Les autres sites se trouvent soit au cœur du centre ancien soit dans d’autres espaces périphériques moins marqués par l’industrie.

La topographie qui avait influencé le bâti de la ville a également conditionné la construction des sites industriels de Grasse.

Tous les sites ont été construits sur un terrain en pente. Les solutions architecturales s’adaptant à la pente sont variables : terrassements et aplanissements avec l’aménagement de terre-pleins, constructions en terrasses, bâtiments avec soubassements rachetant la dénivellation.

D’autre part, un plan d’adduction de la source de la Foux datant des années 1830 conservé aux archives communales de Grasse montre que les sites du centre ville, de la Ville-Basse et du vallon de Rastiny se trouvent systématiquement à proximité d’un regard (fontaine, réservoir) ou sur le tracé d’un cours d’eau ancien.

Regroupement selon la morphologie

Les sites industriels de la parfumerie grassoise peuvent être regroupés en deux ensembles distincts morphologiquement :

- 25 usines-immeuble ou fabriques : il s’agit de sites de parfumerie aménagés dans des bâtiments qui préexistaient : les parties basses (caves, soubassements, rez-de-chaussée, cours intérieures) d’immeubles à logements ou de maisons rurales

- 27 usines : ce terme regroupe les sites construits spécifiquement pour l’activité industrielle

Ces deux groupes paraissent équilibrés mais une grande part des sites qui n’ont pas été intégrés à cet inventaire (cf. IA06001647) semble se rattacher davantage à celui des usines-immeuble.

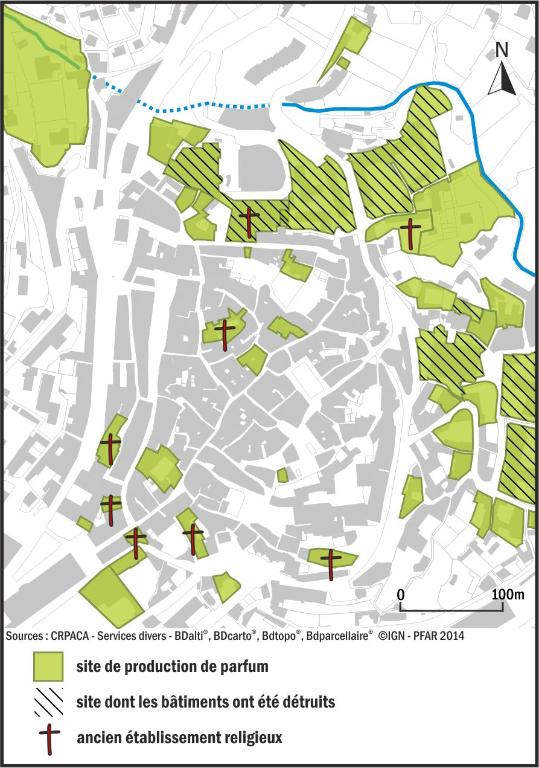

Pris dans son ensemble, le patrimoine observé forme une chaîne ininterrompue de sites industriels. Cette chaine débute dans le centre ancien et se prolonge en descendant jusque dans la plaine, sans discontinuer. En effet, ce qui marque en premier lieu la répartition des usines grassoises sur le territoire communal est la grande proximité entre les sites.

Cependant, en affinant un peu l’observation on remarque tout de même une séparation territoriale entre les deux grandes familles d’usines. Les zones des usines débutent là où s’achèvent celles des fabriques.

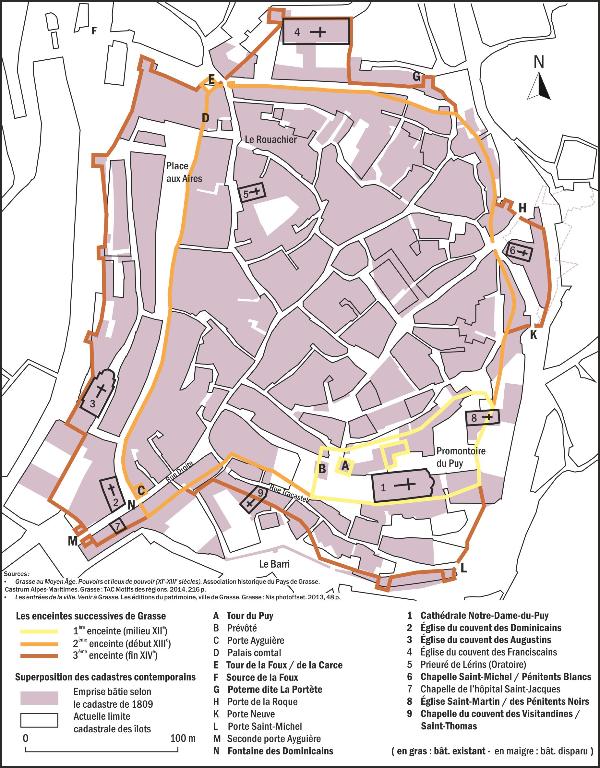

Les immeubles réoccupés par des parfumeries se trouvent dans les anciens espaces urbanisés de la ville, c'est-à-dire :

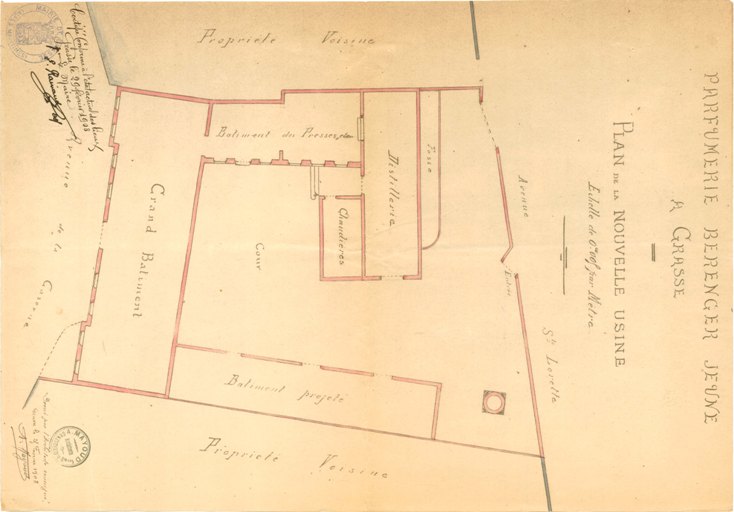

• Dans le centre historique (7) : l’Oratoire, Bérenger Jeune, Jean Niel, Warrick Frères, Hugues Aîné, Tombarelly Escoffier et Claude Raynaud.

• Dans la Ville-Basse et abords (20) :

Terrasses Tressemanes, Quartier de la buanderie, Rioublanquet et du Patti : Fontaines Parfumées, Isnard-Maubert, Bérenger Fils, Bruno-Court, Muraour Frères, H. Payan

Quartier de la Roque : Jourdan, Etienne Robert, Toussan (+ Confiserie Nègre et Chaudronnerie Tournaire 1)

Quartier Font-Laugière : Bernard Escoffier, Pilar Frères, H. Euzière & Cie (+ Tournaire 2)

Chemin des Capucins (actuelle avenue Chiris) : Doussan, Hugues Fils, L. T. Piver (+ Chiris 1, Lautier Fils 1, Pilar Frères 1)

Quartiers du Saut, du Barri et sous le cours : Jean Court Ossola, Fragonard

On compte, parmi eux, 7 sites vendus comme bien nationaux sous la Révolution, dont 6 anciens établissements religieux.

Dates de transformation des biens nationaux en parfumerie :

Nom du Bien National | Date de transformation en parfumerie | Nom des sociétés de parfumerie ayant occupé le site |

Couvent des visitandines | vers 1800 | J. Bérard, puis J. Niel |

partie de l’hôpital Saint-Jacques | années 1810 | J.J. Hugues Fils, puis Hugues Aîné |

partie du couvent de l’oratoire | 1836 | J. D. Méro, puis Isnard-Maubert |

partie du couvent des dominicains | vers 1842 | Hugues Aîné |

immeuble d’un noble à la rue Droite | vers 1870 | Bérenger Jeune |

Eglise (et couvent ?) des cordeliers | 1876 | Bruno Court |

Petit Séminaire | 1877 | Warrick Frères |

Couvent des Augustin | Bérenger Jeune |

L’installation très progressive des parfumeurs dans ces locaux tempère la vision souvent admise selon laquelle ces derniers auraient été les principaux bénéficiaires de la vente des biens nationaux à Grasse. Deux sites sont transformés en parfumerie peu après la Révolution. Les autres sont mis en fonctionnement plus tardivement.

L’idée selon laquelle les industriels, en quête de lieux adaptés à leurs activités, se soient empressés d’occuper ces sites a été renforcée par une perception tronquée de la nature de ces établissements. Il s’agissait en effet le plus souvent de modestes couvents d’ordres mendiants et non de monastères et de cloîtres à l’architecture opulente. Peu de choses distinguent ces biens nationaux grassois des immeubles à logements de la ville.

De plus, les parfumeurs ne se sont installés que dans les parties secondaires de ces bâtiments. En 1799, Jean-Joseph Hugues ne rachète qu’un petit lot issu du partage de l’Hôpital Saint-Jacques. Lorsque, dans les années 1840, sa fabrique s’étend à une partie du couvent des Dominicains, elle n’en occupe que quelques caves.

Le couvent de l’Oratoire n’a été que partiellement vendu à la Révolution : la chapelle et la sacristie sont restées des biens de l’Eglise. Les parties de ce couvent transformées en parfumerie en 1836 par Joseph Donat Méro, consistent en une petite cour, des caves et le rez-de-chaussée d’un immeuble ordinaire de centre-ville.

En revanche ces établissements présentaient quand même certains avantages. Dans un centre ancien densément occupé, les industriels ont pu trouver des espaces vides et aménageables. De plus ces anciens locaux religieux se trouvaient plutôt en bordure du centre-ville ou en périphérie immédiate. Ces emplacements permettaient de limiter les nuisances liées à l’activité.

Les usines se trouvent en périphérie du centre-ville, dans d’anciens quartiers ruraux, formés d’anciens jardins (floraux ?) s’étageant sur des terrasses ou restanques. Deux usines construites spécifiquement pour la parfumerie occupaient un plateau nommé le Paradis, situé au pied de la Ville-Basse : usines Lautier Fils et Bertrand Frères.

16 usines ont été construites sur les rives du Vallon de Rastiny :

• Rive nord, à proximité de la Ville-Basse : Payan et Bertrand, Schmoller-Bompard, Roure- Bertrand, Chiris, Cavallier Frères, Tombarel Frères et H. Muraour & Cie

• Rive ouest (dans le virage) : Sozio, C.A.L. Méro et Boyveau et Molinard

• Rive Sud : P. Robertet & Cie, Annexe Lautier, H. Moutet, Annexe Cavallier Frères, Union Coopérative Florale et La Marigarde

Les sites restants - Annexe C.A.L., Cooparfum - ne dépendent pas directement du contexte topographique du vallon de Rastiny mais se trouvent à proximité.

Les terrains les plus plats de la commune de Grasse se trouvent en toute logique dans la plaine (quartier du Plan). Cet espace était principalement réservé à aux cultures maraîchères et à la culture des plantes à parfums surtout à partir des années 1920. Une première usine y est implantée (Annexe Bertrand Frères) vers 1925.

Seules les usines Charabot et Selin 1 sont isolées sur les hauteurs de la ville, à l’ouest.

Chronologie d’aménagement des sites

En ce qui concerne les périodes de construction des usines qui existent encore, le 19e siècle s’impose comme une période prédominante. Sur les 52 principaux sites industriels grassois (toutes époques confondues), 36 usines ont été édifiées au 19e siècle, auxquelles s’ajoutent 6 autres sites édifiés dans les premières années du 20e siècle ; ces dernières constructions semblent souvent être l’aboutissement de projets plus anciens.

Ainsi, les grands établissements de l’industrie des parfums à Grasse sont construits dès les années 1860 et demeurent, à l’image des usines Méro et Boyveau, Chiris, Lautier Fils ou Roure Bertrand, les lieux majeurs de la parfumerie grassoise du 20e siècle.

En opposition, seulement 7 nouveaux établissements voient le jour entre 1910 et la fin des années 1970 (dont 4 petites unités annexes). Ces sites ne sont presque pas agrandis au cours du temps et leur durée de vie est plus courte que les sites datant du 19e siècle. En dépit de quelques évolutions architecturales, on n’y remarque pas, non plus, de réels bouleversements d’organisation ou d’agencement.

En revanche, l’extension des usines anciennes se poursuit durant ces années, leur obsolescence ne se précisant qu’à partir des années 1980. Cette décennie voit en effet un renouveau des constructions industrielles sur les dernières terres agricoles de la commune.

Ces quelques remarques relatives au bâti industriel peuvent traduire plus généralement la stabilisation, dès les premières décennies du 19e siècle, du paysage industriel grassois qui comprend aussi le paysage commercial ou entrepreneurial.

Très peu de fabriques de parfumerie exploitées au 18e siècle (à l’époque de la parfumerie artisanale grassoise et des gantiers parfumeurs) continuent de fonctionner au 19e siècle, même sur une courte période. Ainsi, 70% à 80% des usines de parfumerie grassoises étudiées ont été aménagées ou construites au 19e siècle et seulement 3 fabriques remontent avec certitude au 18e siècle.

Ce renouvellement des lieux de la parfumerie grassoise, qui intervient dès les débuts du 19e siècle, apparaît comme une césure et révèle la mutation de la parfumerie induite par l’industrialisation.

Cette même césure ne s’observe ni entre le 19e et le 20e siècle, ni, on peut déjà l’observer entre le 20e siècle et le 21e siècle.

De nouvelles recherches permettraient sans doute de nuancer cette démarcation mais ne changeraient vraisemblablement pas ce constat. En effet, cette observation est confortée par les diverses données historiques recueillies sur les entreprises de parfumerie et sur leurs dirigeants et fondateurs.

Un grand nombre d’entreprises de parfumerie grassoises célèbres ont été fondées au 19e siècle (sociétés H. Muraour & Cie, H. Euzière & Cie, Bérenger Fils et Bérenger Jeune, Camilli, Albert et Laloue, Méro et Boyveau, Hugues Aîné, Charabot & Cie, R. Sornin, Tombarel Frères, Schmoller et Bompard, Honoré Payan, Payan Bertrand, Roure-Bertrand, Cl. Raynaud & Cie, Fragonard, Alziary, Pélissier-Aragon, Fontaines Parfumées, Jean Niel, Henri Doussan …). De plus, les fondateurs de ces sociétés sont rarement issus de lignées de parfumeurs. Il s’agit indifféremment de membres de familles de notables de la ville ou d’entrepreneurs de classes moins élevées et notamment celle des « jardiniers » ou cultivateurs qui s’illustrent dans ce domaine.

L’usine-immeuble demeure le cadre industriel unique de la parfumerie grassoise jusqu’aux années1860.

Il s’agit d’une forme de bâti hérité de l’Époque moderne, développée au préalable pour d’autres industries que la parfumerie : la fabrique Raynaud, aménagée dans une ancienne tannerie du 18e siècle, en est un exemple.

A leur fondation, l’essentiel des sociétés grassoises occupent des fabriques, puis avec la croissance de l’activité et la réussite commerciale beaucoup se font bâtir des usines. La construction de nouvelles usines ne signifie pas pour autant l’abandon de l’ancienne forme de bâti industriel. Au contraire, parallèlement à la construction d’usines, on transforme encore, durant la seconde moitié du 19e siècle, d’anciens immeubles en fabriques. Sur les 25 usines-immeuble étudiées, 15 ont été aménagées dans la seconde partie du 19e siècle. Sur les dix sites restant, mis en activité plus tôt, 7 continuent d’être exploités successivement par des sociétés différentes jusqu’au début du 20e siècle, comme par exemple les sites Doussan ou Jourdan : ce sont des usines de parfumeries aménagées au début du 19e siècle. Elles sont reprises en location dans les années 1870, par de jeunes sociétés (respectivement société Robertet et société Tombarel Frères), parfois après quelques années de fermeture et d’inactivité.

La fabrique Niel, installées vers 1800, est restée active jusque dans les années 2000.

A partir des années 1860, la construction des premières véritables usines marque, pour les sociétés qui en ont les moyens financiers, un important changement de statut. Elles abandonnent d’ailleurs presque toutes leurs fabriques dès l’aménagement du nouveau site et n’entretiennent que rarement le souvenir de cette première implantation.

A partir des années 1920, certaines entreprises font construire, dans un premier temps, de petits sites annexes puis plus récemment (années 1980) des sites annexes plus importants qui à terme remplaceront sans doute les usines d’origine.

Il existait également à Grasse d’autres lieux de production dédiés à la parfumerie, implantés dans un contexte réellement rural, au milieu des champs de fleurs. Il ne reste presque plus rien de cette parfumerie des campagnes, aux installations le plus souvent rudimentaires. On trouvait sur les propriétés agricoles des dépendances ou bâtiments ruraux où avaient été installés de petits postes de production et qui comprenaient du matériel de distillation et d’enfleurage.

Deux sites étudiés évoquent cet aspect de l’histoire de la parfumerie grassoise, bien qu’en fait ils s’en distinguent assez sensiblement.

Le premier site est l’établissement que nous avons nommé Ferme École de la Paoute. Cette construction date du milieu des années 1850. Il s’agit du premier établissement d’envergure construit spécifiquement pour la parfumerie sur le territoire grassois (il s’agit d’une structure en U de trois étages de plus de 40 mètres de long et de 26 de largeur avec une cour centrale). On y pratiquait avec certitude l’enfleurage et la distillation. Situé dans une exploitation florale, il était très éloigné du centre-ville et n’est demeuré que peu de temps en activité (transformation du site en ferme école dans les années 1860 et fermeture dans les années 1870). Ces éléments le différencient des autres usines construites à partir des années 1860.

Le second site étudié, nommé ferme Payan, est une maison rurale également éloignée du centre-ville, et dont une partie est transformée vers 1907 (avec ajout de construction) en poste de production. Cette production était ensuite vendue dans une fabrique de démonstration située en ville. Le bâtiment rural (comme pour la ferme école) comprenait également des dortoirs pour les ouvriers agricoles chargés des récoltes de plantes aromatiques et sans doute aussi du traitement des récoltes.

Composition d’ensemble

Cet inventaire porte sur des sites de nature industrielle. C'est-à-dire que, quelles que soient leurs formes, ce sont des lieux de production et de transformation où l’on ne trouve en principe ni boutique, ni locaux commerciaux de vente directe. Dans les deux types de sites, on retrouve approximativement, mais à des échelles différentes, exactement la même sorte d’activité.

Types d’activité et croissance des sites

Ainsi, dans l’usine de parfumerie grassoise type, on retrouve un espace administratif comprenant le bureau du patron, les services commerciaux et financiers. Cet espace peut également disposer d’un petit laboratoire d’essais et de démonstration ; des espaces de stockage avec aussi, de façon plus ou moins bien définie, un quai de chargement et de déchargement ; des espaces de manutention et d’emballage des marchandises à expédier, munis parfois d’un petit atelier de menuiserie pour la confection de caisses en bois ; un atelier de maintenance ; et les locaux de production généralement séparés en fonction des techniques : un distilloir pour la distillation, une salle pour les batteries d’extraction et des espaces pour l’enfleurage à chaud et à froid ; les salles de lavage des pommades et des concrêtes à l’alcool.

Il s’agit d’une présentation schématique du site de parfumerie du début du 20e siècle, dans lesquels on réunit sous une même appellation un ensemble d’étapes de production distinctes mais dépendantes d’un même mode d’extraction : par exemple, on évoque rarement l’emplacement des batteuses rotatives qui sont intégrées à l’espace nommé salle d’enfleurage. De même, la place des glaceuses à concrètes n’est pas clairement séparée de l’atelier d’extraction.

On remarque aussi que l’attribution des salles change très peu avec les années, surtout s’agissant des salles de production (distillation, extraction, enfleurage) : une salle d’extraction peut connaître des transformations et des adaptations à un nouveau matériel (Grande Salle usine Charabot). En revanche, elle ne perd que très rarement son attribution d’origine (seul cas observé : déplacement du distilloir de l’usine Robertet & Cie dans les années 1950).

L’usine-immeuble type dépasse rarement, dans sa forme la plus étendue, 2 à 3 bâtiments différents (sauf la fabrique Bruno Court, plus étendue) dont la partie principale se trouve dans un ancien immeuble transformé en parfumerie. Les locaux industriels y occupent pour commencer systématiquement les parties basses : caves, soubassements, rez-de-chaussée, arrière-cours où se trouve soit une fontaine, soit un réservoir.

Ces fabriques donnent directement sur la chaussée. Situées dans un environnement urbain ancien et dense, elles bordent de petites rues de centre ville, des passages difficilement carrossables.

Avec la croissance de l’activité, ces petites fabriques sont agrandies. Elles s’étendent aux étages supérieurs de l’immeuble ou aux bâtiments voisins.

Des constructions nouvelles y sont ajoutées. Il s’agit de petits ateliers d’un à deux niveaux construits contre l’immeuble. Pris dans leur ensemble, ces petits ateliers, ajoutés postérieurement aux fabriques, constituent une spécificité qui marque le bâti du centre urbain historique grassois et de la Ville-Basse. Elle peut encore s’observer malgré un certain nombre de démolitions.

Les usines correspondent mieux aux représentations que l’on se fait traditionnellement d’un établissement industriel. Ce qui distingue ces sites des fabriques, c’est avant tout la taille souvent imposante des bâtiments. D’autre part, contrairement aux fabriques ouvertes sur la rue, sur la voie publique, les usines sont bâties sur d’anciennes et vastes propriétés agricoles, soigneusement clôturées, auxquelles on accède par un portail d’entrée, parfois monumentalisé (Bertrand Frères, Chiris, Charabot).

Comme pour les fabriques, la croissance de l’activité amène la construction de nouveaux bâtiments. Moins soumises au manque de place que les fabriques, au moins dans les premiers temps, les usines ont connu une croissance importante au cours des années, avec la multiplication d’ateliers juxtaposés. Ces ajouts sont le plus souvent bâtis sur les parties encore vierges de la propriété ou sur des terrains voisins acquis par l’entreprise. Ce groupe comprend aussi les usines annexes.

Celles-ci, construites à partir des années 1920, n’ont pas pour vocation de remplacer les usines-mère mais plutôt d’accueillir de nouvelles unités de production.

Distributions des activités

Si on procède, dans les diverses usines de parfumerie, aux mêmes activités, l’agencement global des sites est beaucoup plus variable. La conception d’une usine ne s’envisage, avant tout, qu’à partir des données topographiques spécifiques du terrain ou bien à partir du bâtiment existant dans lequel on aménage les locaux industriels. Il est important de préciser qu’on ne possède aucune information sur les dispositions intérieures de 20 parfumeries sur 56 (dont 15 usines-immeuble).

Ces conditions d’aménagement sont très variables. Ainsi, par exemple, l’analyse des dispositions des bâtiments par rapport à la pente est apparue assez peu opérante, ni discriminante. On trouve indifféremment, dans un même site, des bâtiments construits parallèlement et perpendiculairement à la pente. Sur une sélection de 72 bâtiments industriels de Grasse particulièrement importants, 40 sont parallèles à la pente et 32 sont perpendiculaires. En revanche, si on ne constate par d’agencements types, on remarque cependant certaines permanences.

Pour les usines construites à partir des années 1860, on a pu observer pour 13 d’entre elles (mais cela doit concerner un plus grand nombre de sites de ce type) une mise en œuvre assez semblable.

La première structure construite, qu’elle soit constituée d’un bloc (7) ou d’une juxtaposition de bâtiments (6), est conçue et perçue comme une usine complète, c’est-à dire qu’elle est pensée et bâtie avec le souci d’y abriter toutes les activités de la société de parfumerie.

Certaines n’évoluent plus ou très peu après cette première étape de construction (Selin, C.A.L.). Mais la plus grande partie connaissent des extensions successives qui brouillent l’unité architecturale de départ et transforment le schéma de fonctionnement de la conception d’origine.

Ces extensions peuvent être très progressives avec l’ajout au cas par cas de bâtiments, soit plus rarement, une extension plus programmée avec la construction d’unités homogènes. Dans l’usine Robertet l’édification d’une nouvelle unité d’extraction à partir des années 1920, sur une partie non bâtie de la propriété, a pour conséquence (un peu plus tard) l’installation du distilloir dans ce nouvel espace, et la transformation de l’ancien distilloir en laboratoire. On constitue ainsi dans l’usine un « pôle » de production presque indépendant.

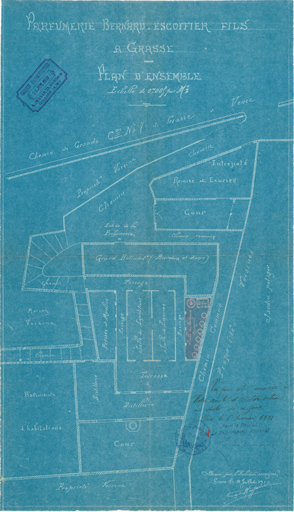

La construction de 22 usines ou bâtiments d’usines est associée au nom d’un architecte. Il s’agit en grande majorité de maîtres d’œuvre locaux. Pour les édifices bâtis entre les années 1890 et 1914, on retrouve essentiellement le cabinet d’architecture Michel et Arluc (de Cannes) qui construit les premiers bâtiments des usines Tombarel Frères et Payan et Bertrand ; A. Mayoud qui participe à l’extension des usines C.A.L., B. Escoffier, Méro et Boyveau, Cooparfum et Sornin & Cie ; L. Bompard qui procède à des travaux dans les usines Fragonard, Hugues Fils, Pilar Frères, P. Robertet & Cie ; et enfin C. Disdier lié aux agrandissements opérés dans les usines Cooparfum, Sozio et Sornin & Cie durant les années 1900. D’autres personnes interviennent de façon plus sporadique : les géomètres Laugier pour le bâtiment d’extraction de l’usine Lautier et Sortet pour celui de l’usine Tombarel Frères.

Mais c’est sans doute l’architecte grassois Léon Le Bel qui s’illustre le plus dans le domaine des constructions industrielles de la commune. Son nom est associé à la majorité des constructions ou projets de construction des années 1920 : Robertet & Cie, H. Euzière (projet), C.A.L. Saint Claude, usine et annexe Lautier Fils, usine et annexe Bertrand Frères, Jean Niel (projet), Molianrd Jeune et Charabot. Léon Le Bel reste avant tout le principal promoteur et le principal auteur de constructions en béton (ou type béton) à Grasse. Ses réalisations, aux formes et modes de construction standardisés, avec le plus souvent un réservoir d’eau formant couverture, ont marqué le paysage urbain et industriel de la ville. Les dernières salles, témoins de ce type de constructions, sont aujourd’hui la chaufferie et deux bâtiments de l’usine Charabot & Cie, l’unité d’extraction de l’usine Robertet & Cie, et surtout le premier bâtiment de l’annexe Bertrand Frères (Biolandes), et sa cheminée en béton, actuellement désaffectés et menacés de démolition à moyen terme.

Pour la réalisation de ses ateliers, Léon Le Bel faisait appel semble-t-il à deux entreprises : la société J. Simon Fils (Cannes) et la société Thorrand & Cie (Nice) qui édifie notamment la cheminée en béton de l’usine Charabot en 1919.

L’inscription récente aux Monuments Historiques d’une œuvre (jardin et une partie de la demeure patronale de la parfumerie Charabot) de Léon Le Bel - à laquelle participe Albert Caquot qui deviendra l’un des plus grands noms de l’ingénierie française - témoigne de l’intérêt renouvelé que l’on porte à son travail. A ce jour, aucun de ses ateliers d’usine n’a fait l’objet d’une protection particulière.

Un seul bâtiment est attribué avec certitude à un constructeur de renommée plus importante. Il s’agit de la centrale vapeur (menacée) construite avec la participation Jean Prouvé, dans les années 1960 ( ?).

Rien ne vient confirmer le rôle souvent attribué à Gustave Eiffel pour la construction de l’usine Robertet & Cie.

Enfin, nous ignorons le nom des architectes des bâtiments d’usines importantes : Chiris (et surtout du bâtiment dit La Mosquée), Lautier Fils (détruits) et Roure-Bertrand (inscrit).

Si l’aménagement d’un site dépend des données topographiques spécifiques, on remarque certaines permanences liées au processus industriel.

• Distilloir/chaudières : Avec le développement de la distillation à la vapeur, on a rapproché le plus possible la chaudière du distilloir, aussi bien dans les fabriques que dans les usines. Pour tous les sites dont on connaissait l’emplacement de la chaudière (ou de la chaufferie avec cheminée) et du distilloir (18 sites), on constate systématiquement cette proximité : pour deux usines le distilloir est l’atelier le plus proche de la chaufferie ; pour 12 sites, la chaufferie est accolée au bâtiment du distilloir ; dans 3 usines, la chaudière est installée directement dans le distilloir.

Les cheminées des usines Roure et Pilar Frères se trouvaient encastrées dans le distilloir. Plus généralement, on peut déduire l’emplacement approximatif du distilloir, lorsqu’on l’ignore, en observant la place de la cheminée.

• Les caves d’enfleurage : par ailleurs, comme il a dit précédemment, tous les sites comprennent des niveaux soit de soubassements, soit de sous-sol. Aménagés pour des raisons pratiques liées à la déclivité du sol, ces espaces enterrés, au moins partiellement, ont trouvé une application adaptée à l’enfleurage à froid et au stockage.

Dans ces espaces, naturellement plus frais que les niveaux supérieurs, on peut conserver les pommades odorantes dans des conditions convenables et éviter qu’elles ne fondent et se liquéfient.

De même, l’enfleurage à froid, pour lequel on emploie de la graisse « solidifiée », était pratiqué dans les caves. A une température trop élevée, les graisses mollissent, ce qui rend le travail plus long et fastidieux.

L’attribution des sous-sols pour l’enfleurage à froid a pu être constatée avec certitude dans les sites Chiris, Roure, Tombarel Frères, Charabot, et Robertet & Cie, c'est-à-dire dans des usines construites à partir des années 1860.

Cependant les caves et les soubassements des usines-immeuble visitées (Hugues Fils, Jean Court Ossola, Hugues Aîné, Bérenger Jeune) paraissent également bien appropriés à cette activité, et se distinguent assez peu des caves des usines plus modernes.

A titre d’exemple, la société Chiris entreposait dans ses caves 80 000 châssis d’enfleurage et la société Roure 70 000.

• L’extraction par solvants volatils : une autre permanence significative est l’aménagement du processus dit d’extraction par solvants sur deux niveaux superposés.

Les batteries d’extraction forment un circuit. La partie supérieure constitue la première étape du procédé et le niveau inférieur, la seconde.

La première étape consiste à mélanger dans une cuve fermée les végétaux à traiter avec un solvant. Après un temps donné de macération, la cuve est vidée du solvant imprégné d’odeur. Les débris végétaux sont alors jetés. Le liquide s’écoule vers le niveau inférieur ou les molécules odorantes sont séparées du solvant par évaporation. Puis le solvant est récupéré et remonté par pompage à la première cuve et réinjecté dans le circuit pour une nouvelle extraction du même végétal.

La superposition de ces deux étapes permet de ne se servir d’une pompe qu’une seule fois et surtout d’économiser de la place.

Les ateliers d’extraction d’une douzaine de sites ont pu être étudiés, ce qui représente 14 salles. Il s’agit uniquement d’ateliers situés dans des usines construites à partir des années 1860. Deux options architecturales ont été retenues pour la construction de ces salles d’extraction.

La première est la construction d’un bâtiment d’un seul volume (une halle par exemple) où l’on aménage une mezzanine (7 ateliers), avec plancher en voûtains et une échelle ou un escalier qui donne accès au niveau supérieur.

La seconde solution a consisté à bâtir des ateliers avec un niveau de soubassement et un rez-de-chaussée surélevé, et donc de mettre à profit la pente. Cette option, retenue dans les sites visités Robertet, Payan Bertrand, Biolandes, Tombarel Frères, Chiris et Charabot, facilite le chargement des fleurs dans les extracteurs. En effet, le niveau supérieur de la batterie est accessible de plain-pied. Le chargement et le déchargement des matières végétales s’en trouvent simplifiés.

Concernant encore les sites construits à partir des années 1860, la forme de bâti retenue pour les ateliers de production (distillation et extraction) est la halle indépendante. Treize distilloirs ont pu être étudiés. Tous se trouvaient dans une halle. Deux présentent deux niveaux (Roure et Schmoller et Bompard) et un seul un plan carré (Roure), les autres sont rectangulaires et ont tous été bâtis de plain-pied sans niveau de sous-sol.

Cette dernière spécificité s’observe également dans les quelques rares distilloirs repérés dans les usines-immeuble (Doussan, Oratoire). En effet, ils sont en général en rez-de-chaussée (sans niveau de soubassement ni de cave).

Cette disposition était peut être indispensable en raison du poids important des alambics ?

L’installation des ateliers d’extraction dans des bâtiments indépendants était imposée par l’administration en raison des risques d’explosion des solvants volatils employés.

Les autres ateliers ne présentent pas de réelles spécificités, exceptés les bureaux de l’administration et notamment le bureau du patron qui ne se situe jamais dans un bâtiment indépendant mais qui au contraire se trouve toujours au contact d’ateliers divers (laboratoires, ateliers de rectification, lavage des pommades).