HISTORIQUE ET TYPOLOGIE GENERALE

Le contexte stratégique fin XIXe siècle

Au mois de mai 1867, le comité des fortifications avait défini un projet général de vaste camp retranché autour de la place forte de Toulon contribuant à mettre ses établissements maritimes à l'abri d'un bombardement. Ce programme de défense terrestre prévoyait d'occuper les hauteurs du nord-est, du Cap Brun au Faron, et celle de l'ouest : Bau de Quatre Aures, Chartreuse, Six-Fours. Sa réalisation avait été lancée avec la redoute de La Croix-Faron, conçue en 1870 et réalisée à l’échelle d’un fort à partir de 18721. Cette même année, une instruction du 30 mai 1872 instituait une commission mixte de révision de l'armement du littoral de l’arrondissement maritime de Toulon, pour la mise aux normes des batteries de côte.

La défense terrestre éloignée de la place de Toulon fit l’objet d’un rapport rédigé en mars 1873 par le colonel Le Masson, directeur des fortifications, renouvelant complètement le précédent projet général de camp retranché de mai 1867, en intégrant les enseignements tirés, entre temps, de la guerre de 1870 qui avait révélé les faiblesses de l'artillerie française. Le rapport Le Masson préconisait d’occuper solidement les points principaux d’où (l’ennemi) pourrait opérer un bombardement, faisant en sorte d’élargir le rayon d’investissement, d’isoler et de rendre bien plus difficiles les attaques par l’est et par l’ouest… Dès le mois suivant, le comité des fortifications proposait de renforcer les défenses du Mont Faron, et d’occuper les hauteurs autours de Toulon, avec un espacement d’un ouvrage à l’autre pouvant aller jusqu’à 6 km (portée normale des canons de gros calibre de cette génération), soit, du nord à l'ouest, Mont Caume, Croupatier, Gros Cerveau et Six-Fours et, dans le secteur nord-Est, à partir de la redoute en construction à La Croix-Faron : Mont Coudon, Thouars et La Colle-Noire. La ceinture des ouvrages de défense terrestre ainsi définie couvrait d’est en ouest une amplitude de plus de 30 km.

Toujours en 1873, à l’échelle nationale, le Comité de Défense créé l’année précédente pour programmer la réorganisation défensive des frontières terrestres et maritimes de la France était placé sous la direction du général Raymond-Adolphe Séré de Rivières, commandant et grand ingénieur du génie. On lui doit une instruction datée du 9 mai 1874, fondatrice d’une nouvelle typologie de forts et batteries détachés à distance des places fortes, armés de canons permettant des tirs à longue portée (6-9km).

Un nouveau plan de défense de la rade de Toulon approuvé le 4 avril 18772 et révisé le 27 aout, était mis en œuvre à partir de l’année 1878, en appliquant les normes du « système Séré de Rivières », pour les batteries de côte et pour une partie des ouvrages de la défense terrestre, complétant les forts déjà réalisés ou en cours d'achèvement de la Croix-Faron et de Six-Fours. Ces réalisations terrestres concernent le secteur est, avec les forts du Coudon et de la Colle Noire, l'occupation de la hauteur intermédiaire de Thouars par un troisième fort étant finalement abandonnée. On notera que dans les deux cas, le programme comportait un fort et un ouvrage d'appui voisin fermé et resserré qualifié de "fortin", construit dans un second temps mais avant achèvement du fort : s'agissant du Coudon (1879-1882), le fortin du Bau Pointu (1882-1884), et s'agissant de la Colle-Noire, le fortin de la Gavaresse, à vocation annexe de batterie de côte.

S’agissant du secteur ouest, la décision d’implantation et la réalisation du programme avaient connu une première étape plus précoce par la construction du fort de Six-Fours, programmée en 1874 et réalisée de 1875 à 1880. Dans le cas de Six-Fours, le projet du fort fut complété de celui d’un ouvrage annexe d’appoint qui n’est pas un fortin mais une batterie de côte ouverte dite du Claffard.

La position du Gros Cerveau avait été choisie, comme celle de Six-Fours, dès le programme Le Masson de 1873, et confirmée en 1877 : le 13 février de cette dernière année, les parcelles nécessaires à l’implantation de l’ouvrage du Gros Cerveau étaient expropriés et acquises, l’une de 25 000 m² des particuliers Elzeard et Soleillet de Saint Nazaire (Sanary), l’autre de 17 500 m² cédée par la commune d’Ollioules. Pour autant, la mise en œuvre des travaux de construction fut différée jusqu’en 1889. Il s’agissait dès lors d’équiper le site de deux ouvrages d’artillerie distincts, en principe d’importance égale, échelonnés d’est en ouest à 3km de distance sur le même rebord nord en falaise du massif du Cerveau jusqu’à son extrémité, l’un désigné sous le toponyme du Gros Cerveau, l’autre sous celui de la Pointe Ouest. A la différence des dispositions réalisées au Coudon, à La Colle-Noire et à Six-Fours, aucun des deux ouvrages du Cerveau n’a le statut d’un fort, et aucun n’est une simple annexe de l’autre, fortin ou batterie d'appui. L’un et l’autre sont conçus comme des batteries fermées accueillant un nombre important de plates-formes ou sections d’artillerie, adaptées à des canons de 155 mm (modèle 1877), de 120mm (modèle 1878) et de 95mm.

Outre ces deux batteries fermées, le projet d'ensemble comportait la mise en place d'une série de huit petites batteries intermédiaire ouvertes jalonnant la route militaire et ses abords entre les deux ouvrages et au-delà de l'ouvrage de la pointe Ouest. Très sommaires, ces petites batteries semblent toutes avoir été réalisées, mais il est difficile de dire si tout ou partie a été occasionnellement armé.

Armement et architecture, projet et réalisation

Au Gros Cerveau, premier des deux ouvrages desservis par la route militaire, étaient prévues dix plates-formes d’artillerie, susceptibles de recevoir quatre canons de 155 mm et quatre canons de 120 mm, batterie d’action nord, nord-est et est, dans un champ d'action compris entre Le Castellet et le Mont Caume. Deux pièces devaient être montées sur affût à double pivot pour battre également les directions de Bandol et Saint Nazaire. Deux mortiers de 15 cm devaient compléter l’armement permanent.

La batterie est incluse dans une enceinte de plan polygonal irrégulier et asymétrique offrant un long front de gorge rectiligne terminé à gauche (ouest) par un pseudo bastion détaché habillant un rocher, et à droite (sud) par un demi-bastionnet. Ce front de gorge et le front latéral droit (sud) sont les seuls retranchés d'un fossé continu taillé dans le roc, les deux autres étant plus ou moins défendus par l'escarpement naturel, avec, du côté est, un terrassement soutenu de d'un revêtement encadré de deux pseudo bastionnets.![Gros Cerveau Est - (en ruines). [Plan général de l'ouvrage du Gros Cerveau]. vers 1900.](/img/b7693602-5812-458e-85f5-a0d5b89715ba)

Deux bâtiments de casernements (a et b) non à l'épreuve des bombes, sont disposés en enfilade dans leur grand axe, parallèlement au front de gorge de l'ouvrage , en bordure de son chemin de ronde, séparés l'un de l'autre par la courette d'entrée, selon une disposition symétrique. Ils sont adossés, en réservant une galerie de dégagement, au front de taille du socle rocheux de la batterie qui les surplombe et les défile. Cet équipement est complété sous la batterie par un souterrains en caverne à l'épreuve de l'obus-torpille, selon les normes en vigueur depuis 1885, souterrain dont l'entrée s'ouvre entre les deux corps de casernes, dans l'axe de la porte d'entrée à pont-levis de l'enceinte. Selon un document postérieur à 1903, les deux bâtiments du casernement chacun bâti sur une citerne souterraine de 160 m3, offrait une capacité d'hébergement maximum de 108 hommes de troupe, répartis sur les deux bâtiments, et de 76 hommes en temps de paix, ce qui parait très en dessous le la capacité qui avait dû être prévue initialement en 1889 au service de la batterie, compte-tenu des dimensions des bâtiments, plutôt conçus à l'échelle de 250 hommes en temps de guerre3 . Par comparaison, les deux bâtiments de casernement de l'ouvrage de la Pointe Ouest, bâtis simultanément dans des dimensions semblables, citernes comprises, pouvaient accueillir 308 hommes, 154 par bâtiment, d'après la légende d'un plan de détail de 1890; il faut toutefois tenir compte du fait que l'ouvrage de la pointe ouest comportait dans son état réalisé en 1890 seize plates-formes, vingt en comptant celles de la batterie latérale extérieure ouverte contiguë, soit deux fois plus que la batterie de l'ouvrage du Gros Cerveau.![[Plans des casernements de l'ouvrage du Gros Cerveau]. vers 1900.](/img/ea13f707-d34b-4827-b94b-1cb883ea3732)

Quoiqu'il en soit, en 1897, la garnison à mobiliser en cas de guerre sur l'ensemble des deux ouvrages du massif du Cerveau s'élevait à 510 hommes, dont 260 artilleurs de la 7e batterie du 13e bataillon à pied territorial d’artillerie, et 250 fantassins du 22e bataillon du 115e régiment territorial d'infanterie4 .

D'après le plan d'état des lieux datant d'après 1903, le bâtiment ouest (a) du Gros Cerveau intégrait le logement du garde de batterie sur un quart de sa surface, le bâtiment de l'est (b) réservant un huitième de la sienne au corps de garde et au local télégraphique. La cuisine de chaque bâtiment était logée en dehors, dans une casemate creusée dans le front de taille à l'arrière, desservie par une galerie extérieure longitudinale, le lavoir commun étant ménagé dans le même front de taille, à l'entrée du souterrain-caverne.

![Souterrains [Plan des souterrains et magasins-caverne de l'ouvrage du Gros Cerveau]. 1890.](/img/d16e513e-0987-449d-82fd-90d637adb349)

Le souterrain-caverne desservi par une galerie principale dans l'axe de l'entrée de l'ouvrage abritait classiquement, du côté gauche, trois casemates avec murs d'isolement formant sas, dévolues aux magasins à poudres, à projectiles et à l'atelier de chargement, tandis que du côté droit de la galerie principale, une galerie casematée secondaire de dégagement, de plan en U, était destinée à accueillir les abris pour les hommes de troupe et pour les approvisionnements. L'issue de la galerie principale, à l'opposé de l'entrée, débouchait sur la terrasse accueillant la partie postérieure chemin de ronde de l'ouvrage, d'où l'on pouvait remonter commodément aux deux extrémités de la batterie par deux rampes de roulage. Des plans et coupe de projet de 1890 montrent que les galeries et magasins n'étaient pas destinés à rester bruts de déroctage, les premières étaient à revêtir de maçonneries formant une voûte en berceau (galerie de sortie, galerie en U) ou portant un couvrement horizontal de petits voûtains juxtaposés sur IPN (galerie principale, plus haute). Le magasin à poudres, précédé d'un sas en chicane entre quatre murs, était prévu revêtu d'un voile de briques, parois et voûte, décollés du roc naturel, le magasin aux projectiles et l'atelier de chargement (ce dernier terminé en abside) étant plus sommairement couverts d'un toit de tôle. Ces finitions ont été entièrement réalisées.

![Cerveau Est. Coupe longitudinale. [Coupe de la galerie principale du souterrain-caverne du Gros Cerveau], 1890.](/img/492468fe-cc33-4c45-abe3-6e7235834e92)

![[Souterrain et magasins caverne du Gros Cerveau, plan de situation et détail magasin à poudres et atelier de chargement]. vers 1900.](/img/696526d8-4530-411a-b957-5ded9b7ab0c1)

La batterie proprement dite était accessible à ses deux extrémités par des rampes partant du chemin de ronde, l'une au revers du demi-bastionnet sud, l'autre sur le front nord. La conception des plates-formes d'artillerie est identique, quel que soit le calibre des pièces : elles sont taillées en réserve dans le roc en réservant des traverses, et reliées entre elles par d'étroites galeries voûtées casematées forées dans ces traverses et maçonnées, desservant des niches à munitions.![Communication-type entre deux plates formes. Plan suivant AB. [Batterie de l'ouvrage du Gros Cerveau, plan d'une galerie de communication entre plates-formes], 1890.](/img/da9eb689-f1b5-4793-8f62-33ca3d9ea241)

L’ouvrage de la Pointe Ouest fut conçu selon les mêmes principe mais sur une plus grande échelle, en nombre de sections d'artillerie et en capacité de casernement.

Les travaux de construction des deux ouvrages principaux furent lancés simultanément l’été 1889, par le déroctage de la cour d'entrée puis des emplacements des plates-formes d'artillerie. Le creusement du souterrain de l'ouvrage du Gros Cerveau fut réalisé l'hiver 1889-1890, suivi du creusement des citernes, la fin du chantier étant consacrée aux bâtiments, aux murs d'enceinte et au fossé. Ce chantier fut réalisé sur les deux ouvrages par une entreprise adjudicataire5, sous la direction du capitaine du génie Honoré Pierrugues, ancien officier d'artillerie, affecté à la chefferie du génie de Toulon depuis 1887 après un poste en Tunisie.

Le XXe siècle

Le bornage de la zone de servitude militaire autour de l'ouvrage du Gros Cerveau est fixé le 18 mai 1892. Un plan d'ensemble non daté du début du XXe siècle indique la présence de deux baraquements à l'extrémité droite (Est) de la batterie, et une feuille d'atlas contemporaine indique que les bâtiments militaires pérennes étaient complétés de trois petits édicules desservis par le chemin de ronde de part et d'autre des casernements, à usage de lampisterie, de magasin à pétrole, apparemment bâtis seulement en 1903, et de latrines.

La construction -non documentée- d'une casemate circulaire active en béton ou blockhaus sur le versant de la plate-forme d'accès à l'ouvrage du Gros Cerveau, devant la porte d'entrée, doit probablement être datée la période de décembre 1942 à septembre 1943, durant laquelle par l'état-major allemand avait confié la prise en charge des batteries de côte du camp retranché de Toulon au Commandement militaire maritime italien en France, ce qui pouvait s'étendre à certains ouvrages de défense terrestre. La construction de cette casemate montre que les bâtiments de casernement de l'ouvrage de 1890, déclassé de longue date, étaient encore couverts et utilisables à cette époque.

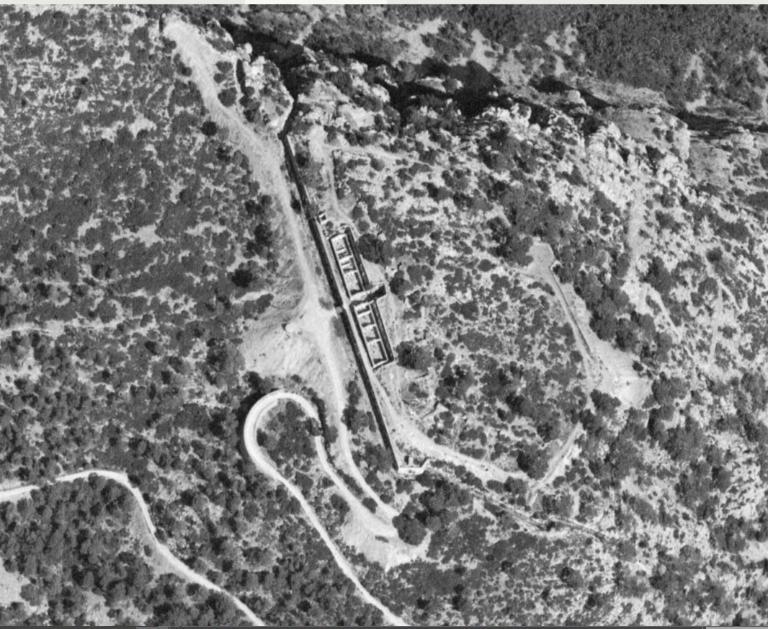

La couverture photographique verticale IGN donne quelques informations à partir de 1944 : dès cette date, les plates-formes de tir de la batterie y apparaissent illisibles, parce que ruinées et couvertes d'une végétation parasite de garrigue ; en revanche, les casernements ont encore leur toit en 1950 et 1955, mais ce toit a disparu en 1958 ; à une date de peu postérieure, la Compagnie Générale de Géophysique implanta sur l'ancienne batterie une antenne, toujours en place depuis.

DESCRIPTION

Site et implantation générale

L'ouvrage du Gros Cerveau est situé à la cote moyenne de 436m d'altitude, au point culminant du massif du Cerveau, long de 5 km d'est en ouest, qui domine au sud la plaine de Sanary et se termine abruptement au nord par une arête sommitale en falaise longue de 3km au tracé presque rectiligne. L'éminence rocheuse du Gros Cerveau est à l'extrémité Est de cet escarpement en falaise, dont l'extrémité ouest est occupée par l'ouvrage de La Pointe Ouest. On accède aux deux ouvrages par une longue route militaire en lacets montant du sud-est depuis le bourg d'Ollioules, puis longeant de près l'arête sommitale du massif, chemin stratégique n° 10 devenu chemin départemental n° 2020 et 2220. Le chemin d'accès à l'ouvrage du Gros Cerveau s'amorce en épingle à cheveu dans une courbe de la route, à l'ouest de l'ouvrage, à la cote d'altitude 360m.

L'emprise de l'ouvrage, de plan pentagonal irrégulier, occupe au mieux les contours du socle rocheux retranché naturellement en falaise sur le front nord, et en pente raide sur le front est. L'implantation du front de gorge rectiligne, face au sud-ouest, et de l'esplanade en terrasse qui le borde, à la cote 427m face à la porte d'entrée, ont nécessité des travaux de nivellement dont témoignent des déblais formant une sorte de glacis en cailloux coulant. Le front de gorge intra-muros accuse un léger pendage de l'angle ouest à l'angle sud et les dix plates-formes de tir de la batterie, taillées dans le roc du plateau supérieur sur ses côtés ouest et sud, sont assises à une cote d'altitude variant, de gauche (ouest) à droite (est) de 436,70m à 430m , tandis que le chemin de ronde et le souterrain caverne (sous la moitié nord-ouest du plateau et de la batterie) règne à une cote moyenne de 428m à 230m.

Plan, distribution spatiale, circulations et issues, structure et mise en œuvre

L'enceinte de l'ouvrage du Gros Cerveau, discontinue, n'est matérialisée que sur le front de gorge, long de 180 m, et le front latéral sud/sud-est, en retour d'angle obtus, par un simple mur parapet maigre parementé en moellons sommairement équarris, couvert d'une tablette, bordé d'un fossé étroit très grossièrement taillé dans le roc, sans revêtement. Par endroits, la maçonnerie forme des bourrelets à sa base pour revêtir des saillies du rocher, en d'autres points, elle porte sur de petits arcs de décharge enjambant des failles. Ce mur parapet forme un demi-bastionnet à l'angle sud, flanquant exclusivement le front sud/sud-est. Sur les autres fronts, l'escarpement naturel procure un retranchement suffisant qui a dispensé de créer un revêtement, excepté sur le front nord-est, opposé au front de gorge, ou le chemin de ronde forme une terrasse avec mur de soutènement encadrée de deux saillants en forme de demi-bastions. Dans l'état de ruine actuel de l'ouvrage, les murs d'enceinte et revêtements ont perdu de leur élévation, en dehors du front de gorge, assez bien conservé dans son ensemble. A l'angle aigu ouest du périmètre grossièrement pentagonal de l'ouvrage, l'extrémité du mur et du fossé du front de gorge sont interrompus par une sorte d'organe de flanquement détaché inabouti constitué d'un rocher sommairement isolé et retranché par simple déroctage ; ce rocher qui apparait sur les plans anciens sous la forme d'un bastion détaché, mais n'a jamais été revêtu sur ses faces, abrite une sorte de casemate tirant parti d'un anfractuosité naturelle dont l'entrée, à la gorge, n'est aménagée que par la construction d'un pan de mur avec arcade maçonnée en arc surbaissé; l'anfractuosité-casemate, laissée brute, est ouverte d'une brèche étroite à sa gauche, qui pouvait permettre des tirs d'enfilade sur le fossé du front de gorge, selon un principe de coffre de contrescarpe.

La porte de l'ouvrage, implantée au centre du front d'entrée, se limitait à un simple portail charretier entre deux piliers de pierre de taille de moyen appareil, jadis équipés d'une grille métallique à deux vantaux et précédé d'un pont dormant de planches en double épaisseur portant sur des poutrelles d'acier (IPN). L'escarpe du fossé taillée dans le roc n'est revêtue de maçonnerie (bocage de moellons) que sous cette porte. Dans l'état actuel, les piliers ont perdu la partie supérieure de leur élévation et son chapeau monolithe6, l'ouverture charretière a été murée en ménageant une porte piétonne décentrée précédée d'une passerelle en aluminium7, mais les corbeaux de pierre sur lesquels reposait la tête des poutrelles de l'ancien pont restent visible, d'une part dans le revêtement d'escarpe, sous la porte, d'autre part dans la culée maçonnée faisant saillie sur la contrescarpe. De part et d'autre de cette culée, un escalier en "pas de souris", conservé seulement du côté droit en entrant, permettait de descendre dans le fossé. De chaque côté des pilastres de la porte, le mur-parapet est rehaussé d'environ 1m sur une largeur de 2m, et couvert d'une tablette plus soignée : dans chacune de ces deux "ailes" latérales de la porte sont ménagés symétriquement deux créneaux jumeaux d'action frontale, à ébrasement intérieur, qui assuraient la défense rapprochée de la porte par le tir d'infanterie. On observera que le mur parapet du front d'entrée n'est par ailleurs nullement crénelé.

La porte dessert dans l'axe la cour d'entrée et, latéralement, le chemin de ronde qui fait le tour de l'ouvrage et dessert la batterie. Sur ce front de gorge, le chemin de ronde, qui devait être praticable pour le canon sur roues, circule dans un espace parfaitement rectiligne relativement étroit (4m), entre le mur-parapet et les murs gouttereaux des deux bâtiments de casernement disposés symétriquement de part et de la cour d'entrée. Ces bâtiments sont construit en enclave dans une réservation du socle rocheux naturel, déroctée en front de taille sur une profondeur de 11 m et une largeur de 70m pour dégager l'espace nécessaire à leur emprise, à celle de la cour et à celle d'un corridor d'isolement les détachant des fronts de taille. Cette position en renfoncement des deux bâtiments permettait de les placer sous la protection passive de la gorge de la batterie qui surplombait leur toit en bâtière à faible pente et assurait leur défilement au nord à l'est et au sud. Les contours du front de taille renfoncés, moins réguliers en partie supérieure et sur les côtés, du fait du pendage du rocher vers l'ouest, sont surmontés d'un muret de soutènement rectiligne arrondi aux angles rentrants qui formait garde-corps pour les circulations en léger contrebas de la gorge de la batterie.

Les deux bâtiments du casernement, identiques et alignés, sont de plan rectangulaire de 31m X 8,20m hors œuvre, en simple rez-de-chaussée, divisés intérieurement en huit travées régulières percées chacune d'une fenêtre axée dans les deux murs gouttereaux. Le volume intérieur de chaque bâtiment est recoupé de deux murs diaphragmes (séparant les 2 travées médianes des 6 autres travées) largement ajourés de trois arcades, deux latérales larges et couvertes en anse de panier, correspondant aux chambrées, et une centrale deux fois plus étroite, couverte en plein cintre, correspondant au corridor de distribution longitudinal médian. Au dessus de cette arcade centrale, le pignon du mur diaphragme est percé d'une baie également en plein-cintre, qui correspondait à un comble sous plafond non aménagé. Les rampants des deux versants du toit sont conservés dans ces murs diaphragme et dans les murs-pignons, eux-mêmes percés de trois baies équidistantes, porte centrale et fenêtres, et d'une fenêtre centrée dans le pignon pour ceux donnant sur la cour d'entrée, correspondant à la même tripartition interne.

Toutes les structures charpentées ont complètement disparu dans l'état actuel, ainsi que la couverture en tuiles-canal mais les plans des années 1890-1900 indiquent que les fermes de charpente entre les travées (hors murs-diaphragme) s'articulaient à deux poteaux verticaux correspondant à la largeur du corridor central. Ces plans n'indiquent pas de cloison longitudinale isolant le corridor, sauf dans les travées attenantes au mur-pignon de chaque bâtiment donnant sur la cour d'entrée, soit sur deux travées dans le bâtiment nord (à gauche) et une dans celui au sud (à droite): ces cloisons n'y délimitaient pas des chambrées de troupes : dans le premier cas, il s'agissait des cloisonnements pérennes des quatre pièces du logement du gardien de batterie, dans le second du corps de garde et du bureau télégraphique : dans ce dernier cas, le cloisonnement avec les chambrées prend la forme d'un véritable mur de refend, toujours en place, les cloisonnement du logement du gardien ayant par contre disparu. La différence de statut de ces travées, sans doute d'origine, s'exprime encore dans la dimension des fenêtres des murs gouttereaux : si toutes les baies des gouttereaux des murs-pignons, fenêtre et portes, ont la même largeur et le même encadrement en pierre de taille dure formant chambranle couvert d'un arc surbaissé extradossé, celles des chambrées sont de petites fenêtres à appui surélevé, moins hautes que larges, tandis que celles des travées dévolues au gardien de batterie et au corps de garde / télégraphe, tant dans les murs-pignon que dans le gouttereau ouest, ont des proportions normales, deux fois plus hautes entre appui et arc.

Dans la mise en œuvre des parements extérieurs, la pierre de taille est employée aux encadrement des baies, mais aussi pour les assises de plinthe et les chaines d'angle en besace. En haut des murs gouttereaux ouest, une génoise, toujours en place à la différence du toit, tient lieu de corniche. Le parement ordinaire des murs est en blocage revêtu d'un enduit couvrant. A l'intérieur, la pierre de taille n'est employée et apparente que pour l'encadrement des baies des murs-diaphragmes. L'aménagement des chambrées était très sommaire : on le voit à l'absence de cloisons pérenne isolant le corridor, mais aussi au fait que les soldats y dormaient dans des hamacs, comme le montrent les nombreux crochets du suspension en fer encore scellés dans les murs gouttereaux.

Le couloir d'isolement étroit réservé entre le mur est des bâtiments et le front de taille était couvert d'un toit en appentis, avec chéneau encaissé sur la tête du mur, comme le montre le prolongement des façades ou murs-pignon sur la cour d'entrée, avec demi-pignon, refermant ce couloir, au raccord avec le fond de la cour dans lequel s'ouvrait l'entrée du souterrain-caverne. L'extrémité opposée du couloir d'isolement, dans l'angle rentrant du front de taille, desservait pour chaque bâtiment une petite cuisine creusée en casemate dans le roc, conservée mais sans ses aménagements. La partie couverte longitudinale des couloirs d'isolement abritait aussi les lavoirs, nichés dans le front de taille, à l'usage de la garnison et du gardien de batterie, encore conservés avec leur paillasse de pierre, sous un arc de décharge formant niche dans la maçonnerie régularisant la paroi grossièrement déroctée.

L'entrée du souterrain-caverne, dans le renfoncement du front de taille en fond de cour (Fig. 24), a été condamnée par murage mais elle est encore apparente dans un pan de mur de pierre blanche appareillée, formant une grande arcade en briques en plein-cintre extradossée, assez épaisse, dont l'ouverture correspondant au gabarit de la galerie principale. La même arcade en briques, toujours dans un mur de pierre (blocage) en recharge du rocher, se retrouve à l'est de l'ouvrage, à la sortie de la galerie principale, dans un renfoncement profond à ciel ouvert creusé par déroctage du socle rocheux portant la batterie. Ces deux arcs correspondent à la façade extérieure de la voûte en voile de brique qui habille les deux extrémités de la galerie principale, habillage laissant un vide sanitaire entre l'extrados de la voute de brique en simple épaisseur et la galerie brute de déroctage. Les orifices circulaires percés dans les deux arcs en brique à l'entrée et à la sortie sont des évents de ce vide sanitaire, prolongés au-dessus de la voûte par des buses de terre cuite. A l'entrée comme à la sortie, le segment de couloir voûté en brique, large de 3m, cède place à une maçonnerie à voûte en pierre (blocage de moellons avec joints ciment) de même gabarit, ce type d'habillage régnant jusqu'au niveau des premiers magasins latéraux.

Dans sa partie centrale desservant à gauche (nord) les trois magasins en caverne et à droite (sud) la galerie secondaire de plan en U, la galerie principale est plus haute, un peu plus large (4m), et n'est plus couverte d'une voûte, mais d'un plafond constitué d'une succession serrée de voûtains transversaux en briques sur solives métalliques de type IPN. Ce plafond porte sur deux parois murales verticales maçonnées en blocage, l'une (au sud) en revêtement direct de la roche brute de taille, l'autre (au nord) formant un mur indépendant décollé de la paroi de 1,50m pour former un corridor parallèle (Fig. 28) tenant lieu de couloir d'isolement pour les trois magasins en casemate. Par précaution à l'égard des risques d'explosion des poudres et munitions, les trois portes, couvertes d'un arc surbaissé, communiquant de la galerie principale au couloir d'isolement, ne sont pas placée en vis à vis des portes des trois magasins en caverne, mais en alternance. De plus, l'entrée du magasin à poudres (en position centrale) et celle de l'atelier de chargement, sont filtrées par un sas en chicane entre deux murs épais. Le magasin des projectiles, moins sensible n'est isolé du corridor et de la galerie que par un mur épais. Ces murs d'isolement, formant sas ou non, sont percés pour chaque magasin en caverne d'un créneau à lampe ébrasé, de type normatif, permettant l'éclairage indirect du volume intérieur. Celui du magasin à poudres est ménagé dans le mur extérieur du sas, sur le corridor, en vis à vis de la porte de la salle des poudres. L'atelier de chargement a deux créneaux à lampes, dans son mur entre sas et salle, de chaque côté de la porte. Quand au magasin à projectiles, son créneau à lampe donne sur la galerie principale, à côté de la porte donnant sur le corridor. Les toits de tôle qui couvraient ces magasins caverne, les protégeant de filtrations d'eaux pluviales dans le roc, ont disparu, mais l'armature de tirants métalliques à laquelle ils étaient suspendus est encore en partie en place.

La galerie secondaire de plan en U qui devait abriter les hommes de troupe en période de bombardement, n'est recoupée d'aucun cloisonnement, comme sur les plans, ce qui peut laisser croire qu'elle n'a jamais servi. Son revêtement voûté en berceau est mixte, comme celui des extrémités, entrée et sortie, de la galerie principale, soit un segment voûté en pierre au raccord avec le parement de pierre de la galerie principale, et le reste voûté en briques.

Deux petites annexes détachées des bâtiments militaires sont conservées, en ruines, desservies par le chemin de ronde et les rampes d'accès à la batterie; il s'agit de petits édifices bâtis en blocage enduit. Le plus important, au nord du casernement et en bordure supérieure du chemin de ronde, de plan rectangulaire, couvert en appentis, percé d'une porte en façade et d'une fenêtre dans un mur-pignon, avec encadrement en briques, était la lampisterie. Le plus petit, simple édicule carré percé d'une porte, placé dans le demi-bastionnet sud de l'enceinte, était le magasin à pétrole.

Les plates-formes d'artillerie de la batterie, pour l'essentiel taillées en réserve dans le roc et en partie maçonnées sont en ruines, très érodées et en partie obstruées de décombres et de végétation. Cependant la structure caractéristique des galeries casematées maçonnées qui les reliaient entre elles latéralement en passant dans les traverses reste assez bien conservée pour plusieurs d'entre elles. Ces galeries et les murs latéraux des plates-formes dans lesquelles elles s'ouvrent sont parementés en moellons équarris, avec emploi ponctuel de pierre de taille à finition rustique pour les arcs et les tablettes de couvrement. Les galeries sont voûtées en berceau surbaissé et desservent latéralement au passage des niches à munitions peu profondes voûtées de même. Le nombre de niche par côté est variable d'un secteur à l'autre, ce qui peut être lié au calibre des pièces en batterie dans les plates-formes de tir attenantes. Certaines galeries ont trois niches de chaque côté, d'autres trois du côté des tirs, une du côté de la gorge.

Le petit blockhaus ou casemate active en béton, probablement italien, bâti au-devant de la porte de l'ouvrage sur le flanc du glacis en pierre coulante, est bien conservé mais inaccessible intérieurement, son escalier étant condamné. De plan circulaire, il est percé d'une embrasure d'action frontale et de deux créneaux de visée latéraux.

historien de l'architecture et de la fortification