Construction

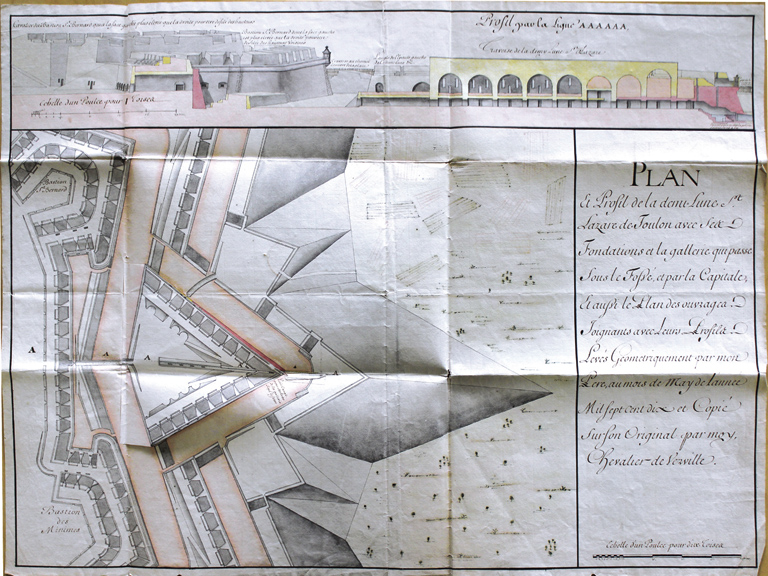

Dans son projet additif de 1693, Vauban avait proposé de remplacer l’ancienne porte Saint Lazare de la fin du XVIe s, décentrée dans le courtine 6-7, par une porte neuve implantée au milieu. La demi-lune projetée devant la porte dès le projet initial de 1679 n'avait pas alors été commencée, son emplacement pouvait être reconsidéré.

Représentée en 1708 dans le projet général de Niquet, la reconstruction de la porte n'est pas retenue, et, en 1710, la demi-lune seule est commencée, devant la porte ancienne. Laissée longtemps inachevée, cette demi-lune est complétée d'une porte à pont-levis peu avant 1757.

En 1764, Milet de Monville, directeur des fortifications de Provence, relance le projet de reconstruction de la porte Saint-Lazare en milieu de courtine, et propose d'y associer un pavillon d'officiers. Faute d'exécution, c'est son successeur Charles-François-Marie d’Aumale qui reformule ce projet en 1774, en précisant qu'il convient de rectifier le tracé de la demi-lune existante en fonction de la position centrale à venir de la porte.

En novembre 1776, il donne les dessins de la nouvelle porte, qu'il importe de construire en phase avec l'avancement du chemisage de la courtine et des bastions attenants par un nouveau revêtement, chantier lancé par Milet de Monville en 1759, mais non encore réalisé pour la courtine 6-7.

Le chantier avance très lentement : en 1787, le revêtement de la courtine n’est monté que de trois mètres au-dessus du fossé, avec l’embase de la façade de la porte au centre, la vieille porte demeurant en fonction. L’officier ingénieur Vialis donne, à la fin de 1787, les dessins définitifs du projet de la nouvelle porte, plus monumentale que celle dessinée par d’Aumale onze années plus tôt, avec, côté ville, un bâtiment important à étage incluant corps de garde et pavillon d'officiers. Ce projet de 1787 comporte aussi la rectification du tracé de la demi-lune existante afin de l’élargir du côté gauche et de la rendre plus symétrique. En 1791, ces travaux sont en cours, et très avancés pour la porte, qui change d'appellation (porte Mirabeau, puis porte Pelletier), mais ne reçoit son nom définitif qu'en 1800, sous le consulat, à la suite de la campagne d’Italie.

Entre 1819 et 1824 une série de casemates est construite sous le rempart de la courtine 6-7, de chaque côté du pavillon de la porte d’Italie, terminée de chaque côté, au revers des flancs des bastions 6 et 7, par un pavillon carré en saillie à étages logeables, ce qui augmente fortement la capacité des bâtiments militaires de la porte. En 1889, une issue en tunnel est percée à gauche (nord) de la porte d’Italie, aux dépens d’une des casemates de la courtine, pour établir un double sens de circulation ouvert au voitures, selon le principe caractérisant les portes de ville de la génération 1850-1860.

La porte d'Italie est épargnée par les démantèlement d'après 1921, mais, les fosses sont comblés et la demi-lune en partie détruite dans le troisième quart du 20e siècle. En 1975, un nouveau passage est percé dans la courtine à côté de celui de 1889, afin de limiter aux piétons l'usage la porte ancienne. A la même date, un parking souterrain est créé dans le fossé décomblé, en dégageant l’ancien pont dormant. La porte d’Italie est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 21 octobre 1986.

Analyse architecturale

Porte

Recoupé par deux murs de refends et des cloisons tardives, entièrement dénaturé par les aménagements contemporains des bureaux qui l’occupent, le premier étage n’a plus de son état d’origine que ses fenêtres, réparties sur ses quatre côtés, et sa porte donnant de plain-pied sur le rempart. Encore ces baies à chambranle ont-elles été remaniées, notamment par abaissement de l’appui. Les fenêtres de la grande façade côté ville, superposées en travées régulières aux sept baies du rez-de-chaussée, ont été augmentées en nombre (à une date inconnue, après 1921 ?) par la percée de deux fenêtres supplémentaires dans les trumeaux séparant les trois fenêtres d’origine de la partite centrale en avant-corps.

Le premier étage, unique à l’origine, est couronné d’un entablement à corniche à réglet, vigoureusement profilée, qui terminait l’élévation primitive. Cet entablement est surmonté par l’étage attique de 1820, doté de sa propre corniche en doucine, étage attique dont les petites fenêtres carrées reprennent le rythme des travées des façades. Au dessus de la partie centrale du bâtiment, qui forme un léger avant-corps en façade, le toit sur charpente à deux versants et croupes s’interrompt et fait place à un surcroît d’élévation murale de plan carré un peu plus haut que la faîtière, portant une plate-forme ou toit terrasse, égoutté côté façade par une série de goulottes en zinc. La maçonnerie de ce surcroît, terminée par une tablette, semble correspondre à un second remaniement du XIXe siècle, postérieur à l’étage attique de 1820. La communication interne entre l’étage attique, cloisonné en petites chambres et appartements aujourd’hui à l’abandon, et le toit terrasse, est assurée par un petit escalier tournant en pierre avec rampe en fer forgé.La façade d’entrée de la porte à pont-levis, entièrement bâtie en pierre de taille blanche, offre une ordonnance assez lourde, dépourvue de fronton. Selon une disposition très classique, son soubassement, en parement lisse de pierre de taille ébauchée, forme une légère saillie sur le mu du parement à bossages de la courtine, dont il reprend le fruit, et se termine par un cordon. Au dessus, la façade de la porte passe au plan vertical, se décollant progressivement du plan incliné de la courtine, et dépasse le cordon supérieur de celle-ci d’environ 2,50m. L’arcade d’entrée, en plein-cintre, avec claveaux à crossettes, est inscrite dans un encadrement rectangulaire en retrait destiné à l’encastrement du tablier du pont-levis en position fermée. De part et d’autre, une paire de pilastres d’ordre toscan, dont les chapiteaux règnent au niveau du cordon de la courtine, portent un entablement lui-même surmonté d’un attique, dont la première assise faisant transition avec le haut de la corniche, est profilée en talus.

Les engravures verticales des flèches du pont-levis recoupent l’entablement et la moitié inférieure de l’attique, sur trois assises. Selon le projet Vialis de 1787, de part et d’autre des pilastres jumelés, le parement des angles de la façade et du grand cadre bordant le côté intérieur des pilastre et le dessous de l’entablement, devait être traité en bossages continus tabulaires. Cette finition n’a pas été réalisée, pas plus que le décor emblématique qui devait être sculpté sur la table rectangulaire laissée nue au-dessus de l’arcade d’entrée. Il s’agissait classiquement des armes de France surmontées de la couronne royale : cette emblématique, logique en 1787, n’était plus pertinente en 1791, date de finition de cette façade, la Révolution étant passée entre temps. De même, le motif de trophées prévu en trois points de l’attique n’a pas été réalisé. L’ornementation signifiante se limite strictement à l’inscription « Porte d’Italie » en lettres de bronze scellées sur la première assise de l’attique qui ne soit pas recoupée par les engravures des flèches, inscription sans doute non antérieure à 1820, voire plus tardive.

Le pont dormant reliant la coupure du pont-levis de la porte d’Italie à la gorge de la demi-lune est parfaitement conservé, et a été dégagé, d’une part, de l’encombrement des toits terrasses enherbés du parking souterrain aménagé dans le fossé en 1975, d’autre part du remblai de comblement portant la chaussée routière actuelle à deux voies qui entre en ville du côté gauche (nord) de l’ancienne porte, par les deux casemates défoncées pour servir de passage. Ce pont comporte sept arches voûtées en plein-cintre, qui n’étaient pas prévues dans le projet de 1787, parti sur le principe de piles portant un tablier de charpente. Les arches actuelles pourraient avoir remplacé les piles à l’occasion de travaux exécutés vers 1840, à la suite de la réfection du pont-levis.

Demi-lune

La demi-lune définitive de la porte d’Italie est le résultat d’une évolution complexe. Commencée dès 1710 et alors médiocrement adaptée à la position décentrée de la porte Saint-Lazare, elle comportait un souterrain axé conçu pour traverser le fossé en capitale, et surmonté d’une grande traverse. Longtemps laissée inachevée, elle fut rectifiée dans son tracé en 1787-1790, selon une variante des projets successifs d’Aumale (1776) et de Vialis (1787) afin de l’élargir du côté gauche et de la rendre plus symétrique, pour accueillir dans l’axe de sa gorge la culée du pont dormant de la nouvelle porte. Cette reconstruction partielle déplaça l’avant-porte à pont-levis, vers le milieu la face gauche et non plus près de l’angle d’épaule. La réalisation de ces travaux laissa subsister une certaine asymétrie, la face droite restant moins longue que la droite.

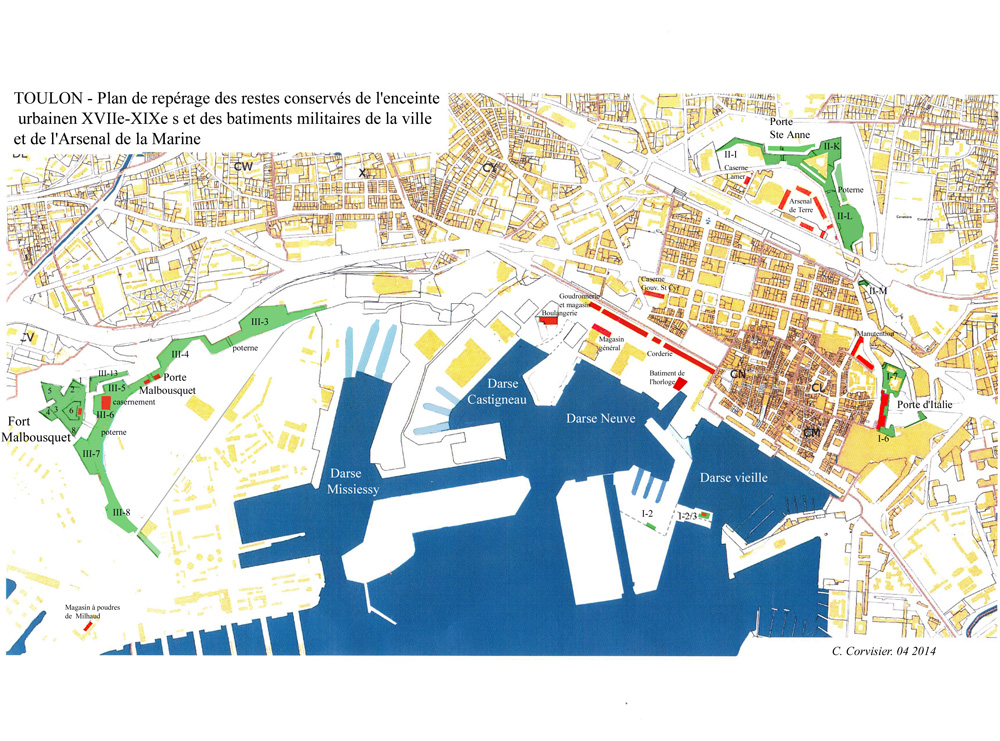

![Plan, profils et élévations de la courtine entre le bastion St-Bernard [...] et celui des Minimes... 1776.](/img/d77d871e-c699-4d9f-91da-eea40fe025c3)

![Plan et Profils de la courtine à aggrandir entre le Bastion des Minimes et celui de St-Bernard [...] avec le Plan de détail [...] de la nouvelle Porte... Vialis. 1787.](/img/7ee7c616-97b5-4c4f-9e1e-17528f8aff77)

historien de l'architecture et de la fortification