Construction et armement

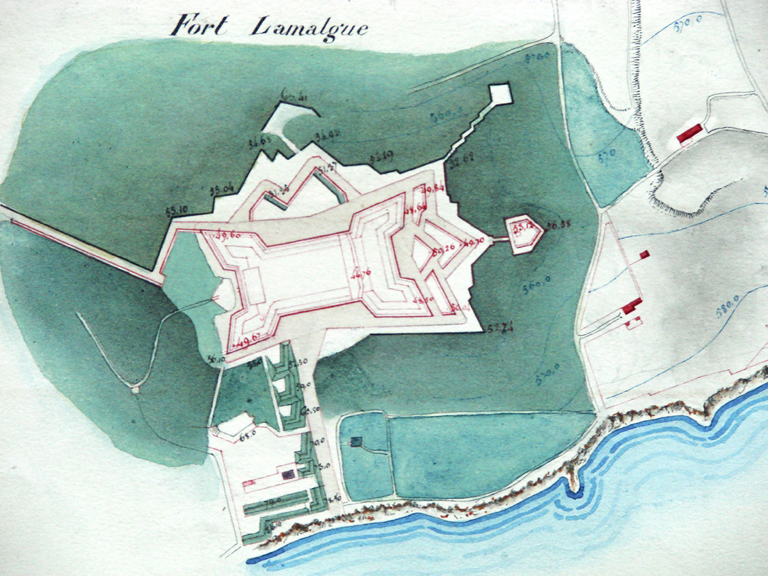

La position stratégique du fort Lamalgue, propice à un ouvrage de défense à la fois terrestre et côtière verrouillant à peu de distance l’approche est de Toulon, ne fut pas reconnue par Vauban. Préoccupé avant tout par la défense côtière de la rade, l’illustre commissaire général des fortifications pensait suffisamment garantir ce secteur est en fortifiant le Mourillon, petite croupe située immédiatement à l’ouest / sud-ouest de la hauteur de La Malgue, entre le port et la grande rade. Son projet de 1679 propose d’y établir une pièce en forme d’ouvrage à cornes avec un corps de garde fait en redoute à mâchicoulis : « le Mourillon fortifié il n’y a pas d’autre accez par terre tout ce qui paroit prairie estant marais ou vazes inaccessibles ou l’on ne peut passer »1. En 1701, Vauban avait d’ailleurs renoncé à ce projet, proposant le même ouvrage à cornes un peu plus au sud, à la gorge de la Grosse Tour ; ce projet resta lui aussi dans les cartons. La nécessité de pourvoir à la défense terrestre de la place par des ouvrages détachés fut mise en évidence pendant la guerre de succession d’Espagne, la prise de Toulon ayant été un des objectifs de la coalition formée par l’Empire, l’Angleterre, la Hollande et la Savoie, en 1707. Après le dénouement de cette opération militaire d’une ampleur sans précédent, l’alerte fut jugée décisive, et l’occupation défensive des hauteurs des abords est et nord-est de la place où l’ennemi avait établi des batteries de siège, indispensable. Une carte rétrospective des opérations du siège de 1707, dressée immédiatement après par le sieur La Blottière, indique sur les hauteurs de La Malgue plusieurs batteries de siège à bombes et à canon qui y avaient été établies par les armées du prince Eugène de Savoie 2.

Le fort avorté de 1708

C’est à Antoine Niquet, directeur des fortifications de Provence et du Languedoc depuis 1691, et à lui seul –Vauban étant mort cette même année 1707- qu’il appartint de déterminer le parti à adopter pour fortifier ces hauteurs. Dès 1708, il lança la construction d’une redoute pérenne sur la hauteur d’Artigues, au pied du Mont Faron ; rondement menée et en voie d’achèvement dès 1709, elle allait bientôt être appelé le fort d’Artigues, malgré ses dimensions assez modestes3. La hauteur de Sainte Catherine, un peu plus au sud, occupée par une chapelle, ne faisait apparemment pas partie du programme, à la différence de la hauteur Lamalgue, où fut commencée la construction non plus d’une redoute, mais d’un véritable fort, nécessitant des travaux d’adaptation du terrain et des coûts plus importants que ceux d’une simple redoute. Ceci explique en partie l’essoufflement précoce du chantier.

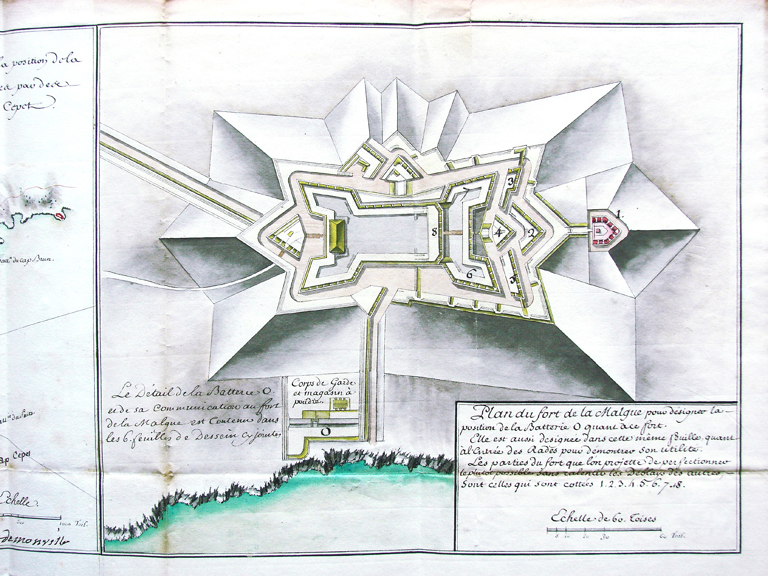

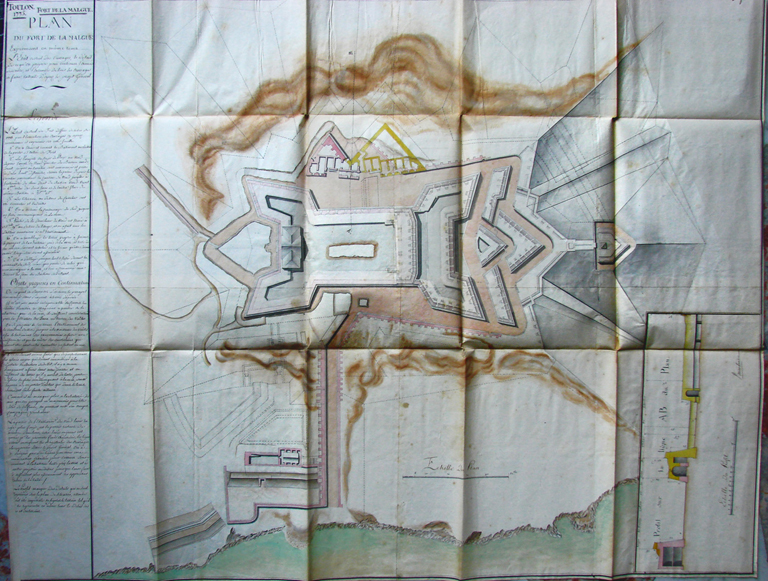

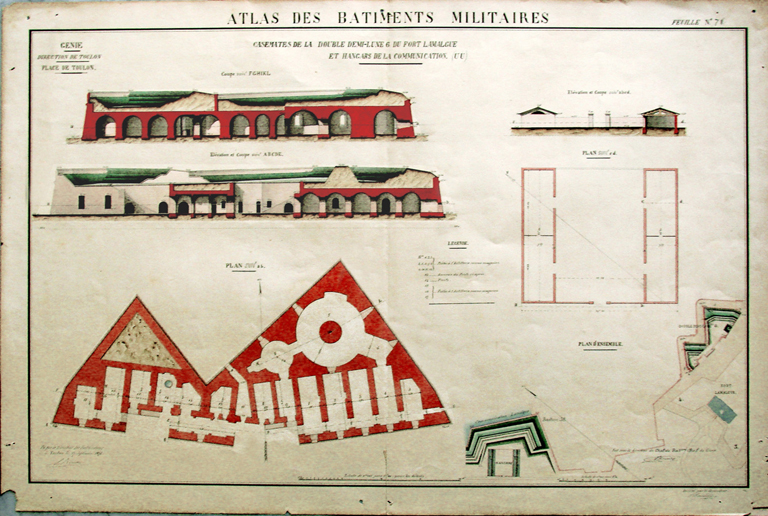

Compte tenu de sa position à la fois proche du corps de place de Toulon et plus encore de la mer, ce fort ne fut pas conçu comme un ouvrage entièrement isolé, mais fut relié au premier par une communication formant retranchement au nord, et à la seconde par une autre communication retranchée coupant toute circulation terrestre côtière. Cette composante du projet est peu soulignée dans les mémoires postérieurs, y compris dans une lettre rédigée en 1750 par un des successeurs de Niquet, qui pourtant donne un bon aperçu des circonstances : « c’est le poste le plus à portée de Toulon, d’où l’on découvre la ville, les deux darces, l’arcenal, une plaine d’une demi-lieue d’estendue et plus particulièrement le front des ouvrages de la place depuis l’angle flanqué du bastion 48 (…) jusques à la mer ou les ennemis avaient dirigé leurs attaques en 1707 (…) l’importance de ce poste reconnu, il fut dressé un projet vers la fin de ladite année envoié à la cour qui ordonna des fonds à compter pour y travailler, l’on fit le tracé du chemin couvert, l’on abattit quelques rochers, l’on travailla à la communication de la ville à la Malgue (…) les premiers travaux à peine commencés qu’ils cessèrent peu d’années après, le peu d’ouvrage faits abandonné au temps et en désordre, à peine peut-on en reconnaître une partie du tracé, il n’y a que la partie de la communication faite en maçonnerie… » 4. Du projet Niquet pour La Malgue, aucun plan original n’est conservé, mais il est figuré sur des relevés postérieurs, comme le Plan de la ville et forts de Toulon établi pour l’atlas royal des places fortes de 17385. Le fort projeté et commencé en 1708, contraint par l’étroitesse de l’assiette naturelle, adoptait un plan trapézoïdal entièrement fossoyé, allongé dans l’axe est-ouest, presque rectangulaire, cantonné de bastions d’angle symétriques de part et d’autre des petits côtés (front d’attaque est et front de gorge ouest). Une demi-lune de faible ampleur était disposée devant chaque courtine, celles des longues courtines nord et sud étant asymétriques car devant accueillir des batteries surtout sur leur face est. Au milieu du front de gorge (ouest), le plus étroit, un corps de garde ou pavillon était prévu sur la courtine. A peine plus large, le front d’attaque devait être retranché du reste du fort et de sa place d’armes par un cavalier établi en retrait et joignant les courtines latérales, sorte de mur-bouclier intérieur de plan en arc de cercle, revêtant un rempart. Ce cavalier devait à la fois porter une batterie haute et défiler la partie principale du fort des tirs ennemis susceptibles de partir du point haut du Cap Brun. Un chemin couvert était prévu seulement devant le front d’attaque, le glacis sur les quatre côtés. Le raccordement de la communication retranchée à la ville était prévu dans la direction de la face droite de la demi-lune d’entrée du fort (ouest) ; celui vers la mer dans l’axe de l’angle de capitale de la demi-lune sud. Les seuls ouvrages maçonnés réalisés au moins en partie en 1708-1709 étaient ces deux communications et les deux demi-lunes sud et nord. Niquet étant mort presque nonagénaire en 1726, le nouveau directeur des fortifications de Provence était Louis Biancolelli, protégé du roi Louis XIV comme fils et frère de comédiens du roi de la Comédie-Italienne, capitaine au régiment des vaisseaux du roi et chevalier de Saint-Louis. Sans aucun doute de bien moindre compétence que son prédécesseur, Biancolelli ne se priva pas pour autant de critiquer son projet pour la Malgue et d’en proposer un autre 6, peu avant de mourir à Toulon en 1729 : « M. Niquet en voulant s’asujettir seulement à l’espace de la crête de la hauteur de la Malgue n’en a fait que tirer les terres nécessaires pour former son glacis (…) Son fort (…) très défectueux (…) ne sent guère l’ingénieur car premièrement le front qu’il expose à la hauteur n’a que 60 toises de poligone et ne lui oppose que deux demi bastions et formant un quarré long, les grandes courtines qui sont de costé et d’autre adhérentes au dit front, inutiles entièrement pour sa défense, ont encore le désavantage d’être enfilées de la montagne et par conséquent inhabitable pendant un siège (…) impossibilité de former un rempart le long des longues courtines sans rétrécir de telle sorte la place d’armes qu’elle ne sera plus qu’une gaîne, incapable du moindre mouvement de troupes ». Le contre-projet de Biancolelli, un fort de plan carré régulier avec quatre demi-lunes semblables liées par une caponnière et chemin couvert à traverses et places d’armes, était purement théorique, ne tenant aucun compte de la topographie. Il est connu par le plan qu’en donna en décembre 1738 l’ingénieur nîmois Pierre Guiraud, lui aussi chevalier de l’ordre de Saint-Louis et auteur d’un contre-projet pour la Malgue 7.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’Etat à la guerre d’Angervilliers, Guiraud ironise à mots couverts sur « feu M. Biancolelly (qui) trouvait si mauvais le fort commencé à La Malgue, et le service du Roy si intéressé à le supprimer qu’il avait résolu, Mgr, après vous en avoir fait remarquer tous les deffauts, de vous en présenter un de sa façon qui n’en eût aucun… » . Il ne s’en se livre pas moins à son tour à l’exercice de dénigrement du fort avorté d’Antoine Niquet, « trop petit en son tout et en ses parties », dont le front d’attaque est « si étroit que les faces de sa demi-lune et celles des bastions qui la flanquent, longues seulement de 16 à 17 toises ne sauraient défendre comme il faut (…) ni la campagne, ni la contrescarpe ». Le chemin couvert sans places d’armes rentrantes est trop étroit, le glacis trop roide ; le cavalier sur le derrière est d’un faible secours. Le côté dominé est extraordinairement mauvais car ni défilé des hauteurs voisines (deux butes qui favorisent l’attaque), ni suffisamment couvert (demi-lune appelée espèce de fausse braye) Les bastions sont trop étroits pour recevoir des parapets en terre, en résumé : « Ce fort ne pourrait soutenir 8 jours de siège ». L’examen du nouveau fort, qui fait suite, donne à Pierre Guiraud l’occasion d’un long développement sur la conception défensive de son projet, son adaptation au terrain, sa capacité, et sur les possibles moyens ennemis de l’assiéger. Il comporte même des réponses anticipées aux objections suscitées par son dessein. Le plan joint, plus explicite que le mémoire, montre un fort très étendu et compliqué, à l’échelle d’une citadelle, de tracé irrégulier avec front de mer adossé au littoral et front de terre bastionné prévu sur l’emplacement du fort de Niquet, qui est porté en pointillé et semble très petit. Un grand bastion qui en occupe l’emplacement est retranché à la gorge par un fossé intérieur et le projet fait figure de catalogue d’architecture militaire, avec flancs bas, tenaille, demi-lune avec contregarde, chemin couvert à traverses et places d’armes.

Irréaliste par son échelle et son coût potentiel, peu susceptible d’emporter l’adhésion du roi, le projet Guiraud avait été présenté quelques jours seulement après un autre projet, beaucoup plus modeste, dû à François Milet de Monville, alors jeune officier du génie, né à Toulon, qui allait devenir vingt ans plus tard directeur des fortifications de Provence et à ce titre, principal auteur du fort Lamalgue définitif. Son Mémoire relatif au projet du fort de La Malgue, daté du 1er décembre 1738 8, propose un parti fidèle à celui de Niquet, capable d’abriter des logements avec souterrains, four et citernes, pour un maximum de 600 hommes, la proximité de la ville et de ses casernements ne rendant pas nécessaire un effectif plus important. Le plan de la rade dressé simultanément par Milet de Monville et celui signé par Nègre le 20 octobre 1739 pour le projet de 1740, donnent les dispositions du fort proposé, en réalité identique au projet Niquet, avec sur le front d’attaque (est) une tenaille et une communication en caponnière vers la demi-lune.Un plan du retranchement fait en 1707 et de celui proposé en 1746 9, montre la projection des tirs des batteries défensives proposées pour le secteur est de Toulon, à partir des forts détachés (la Malgue, Artigues), mais aussi depuis le corps de place, et les différents épaulements et redans du retranchement projeté.

Simultanément, le programme de fortification préventive organisé par le maréchal Charles-Louis Fouquet de Belle-Isle en 1746-1747 dans l’hypothèse d’une nouvelle offensive de l’armée austro-savoyarde contre Toulon, comportant surtout des batteries précaires en pierres sèches, investit l’emplacement du fort Lamalgue, où finalement rien n’a changé depuis l’abandon du chantier initial vers 1709. C’est ce que montre un plan d’état des lieux après ces travaux sommaires d’urgence. Si l’on excepte les deux demi-lunes asymétriques nord et sud réalisées, les contours du fort selon le dessin de Niquet sont concrétisés seulement par les déblais du fossé et les déblais internes. Les bastions de front d’attaque (est) ne sont que des demi-bastions, définissant un front à cornes, et une ébauche de fossé les retranche à la gorge du reste du fort. Des parapets d’artillerie provisoires ont été établis sur la courtine entre ces demi-bastions (laissés en dehors et inemployés) et derrière leur gorge, le tout délimitant l’aire d’une batterie fermée, reliée aux demi-lunes latérales par deux caponnières. Une demi-lune est prévue en avant du front d’attaque. Un segment de chemin couvert relie la demi-lune nord à la communication vers la ville.

Le fort définitif, projet et adaptation en début de chantier 1750-1764

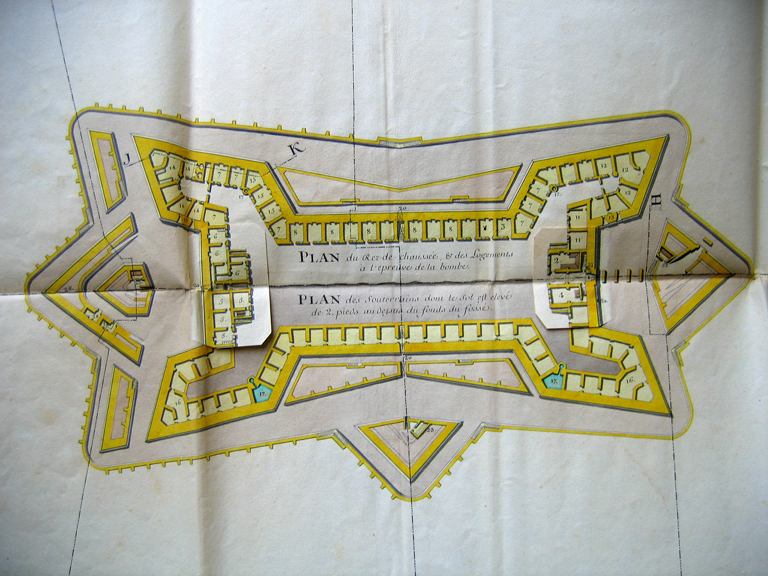

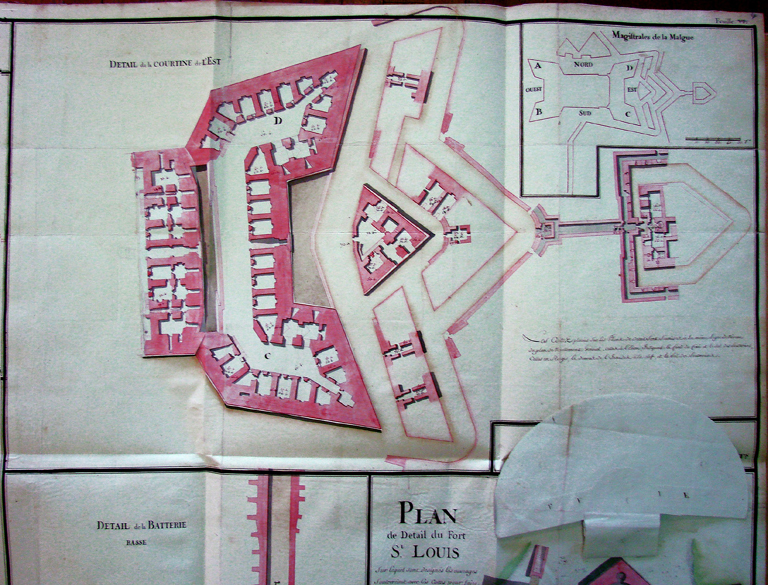

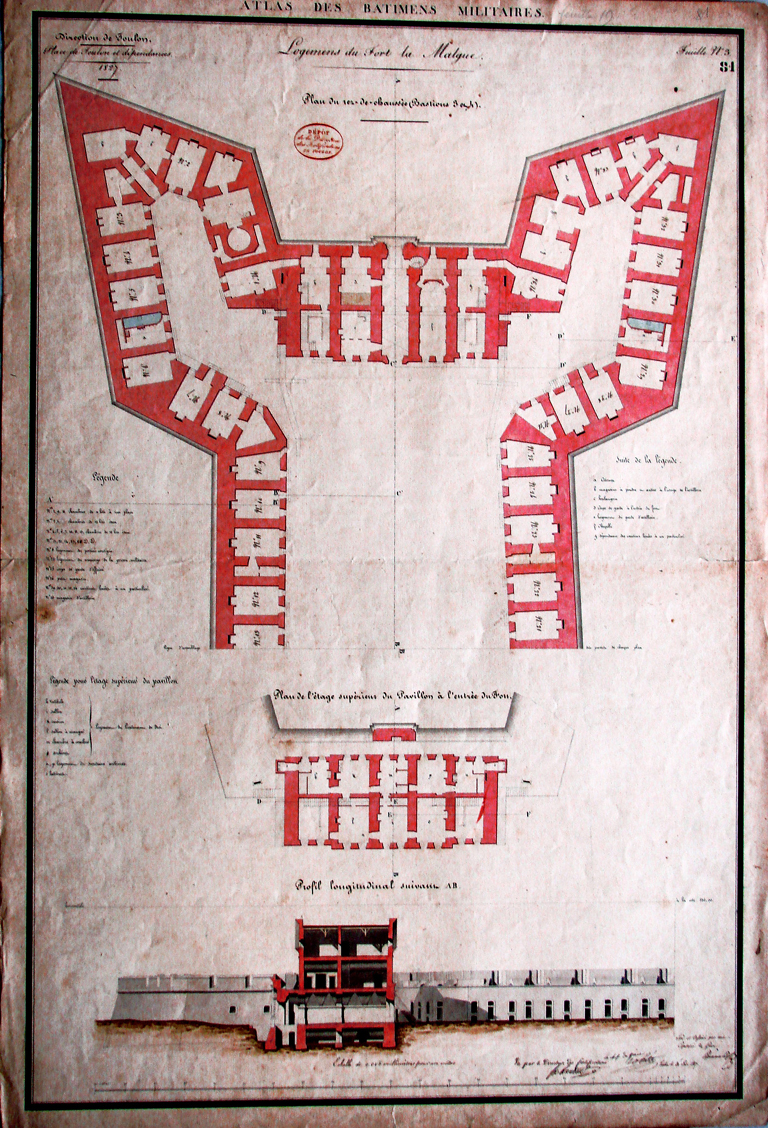

Le 22 décembre 1750, le sieur Louis de Bertaud, directeur des fortifications de Toulon, adressait au Marquis de Paulmy, secrétaire d’Etat à la guerre, un nouveau projet de fortification à occuper la hauteur de la Malgue 10, qui sera approuvé, malgré son coût élevé (1.066.275 £) mais ajourné. Il s’agissait d’une adaptation améliorée du projet de Niquet intégrant « les souterrains, les logements au-dessus, la plate-forme dans tout le pourtour du fort » qui faisaient défaut au projet de 1708. Les plans du projet de Bertaud, tels que redessinés en 1764 par Milet de Monville (directeur des fortifications de Provence depuis 1758) pour le projet général alors d’actualité 11, reprenaient en effet pour l’essentiel le parti de Niquet, en plus régulier : le plan est un rectangle parfait, front d’attaque et front de gorge y sont identiques en symétrie presque absolue, si ce n’est dans le détail des pavillons des petits côtés, l’un sur la porte vers la demi-lune d’entrée, l’autre sur la poterne vers les dehors du front d’attaque –un ravelin avec contregarde ou demi-lune à réduit. Ce front d’attaque comporte en outre des pièces couvre-face devant les bastions. Les longs côtés du fort sont pourvus de tenailles. Seul celui du nord comporte encore une demi-lune. Elle ne reprend pas l’emplacement de celle de 1708, qui est condamné, de même que son pendant sud, l’ensemble du fort devant être davantage encaissé dans le terrain que celui de Niquet. Modification d’importance : il n’y a plus de cavalier à l’arrière du front d’attaque. Le principe adopté pour les locaux de casernements et magasins est un casematage systématiquement adossé aux courtines et aux flancs et faces des bastions, avec façade sur la place d’armes et sur les petites cours secondaires dans les bastions. Ces casemates portent les plates-formes d’artillerie formant chemin de ronde, bordées d’un parapet maçonné.

Le 31 mars 1764, le roi fait expédier au sieur Pierre-Joseph (de) Bourcet, commandant de l’ordre de St Louis, lieutenant général des armées et directeur des fortifications de la province de Dauphiné, un ordre de mission pour une tournée d’inspection à faire incessamment en Provence. A Toulon, il s’agit principalement « de déterminer définitivement, de concert avec M. Millet de Monville, le projet du fort de Lamalgue, de l’exécution duquel il est important de s’occuper dès la fin du mois prochain, de préférence à tous autres ouvrages, s’il est question d’augmenter la défense du front d’attaque, de réduire celle des trois autres fronts… »12. Dans une lettre du 28 avril 1764, Bourcet donne des précisions sur la mise en route du chantier : « Le front d’attaque du fort projetté à la Malgue est augmenté de tous les ouvrages dont il étoit susceptible, pour s’assurer de la plus vigoureuse deffense et tous les angles qui en doivent déterminer le tracé ainsi que ceux des autres fronts sont indiqués par des jalons que M. Milet de Monville a fait planter et que j’ay suivis avec ce directeur, ainsi rien ne peut plus suspendre le commencement des travaux que le manque d’argent (…) on est occupé actuellement à faire construire des fours à chaux, à creuser des bassins pour en faire éteindre une grande quantité, à faire arriver du sable et à établir des ateliers de roqueteurs pour se procurer des moellons et de la pierre de taille, ce qui, joint à un premier approvisionnement d’outils de toutes espèces, et à celui de tuiles et briques dont nous pourrons avoir besoin dans les premières constructions, exige un secours en argent le plus prompt qu’il sera possible.. 13».

Le chantier lancé, Milet de Monville rédige au mois d’aout un mémoire très technique sur les difficultés de mise en œuvre rencontrées « résultat des observations des faites sur la hauteur de Lamalgue pour fixer le prix à donner aux travailleurs pour les déblays à faire à l’occasion du fort qui doit y être construit ». Le 5 novembre 1764, alors que les déblais du front d’attaque du fort étaient assez avancés pour se mettre en état de commencer la maçonnerie des pièces, eut lieu la pose de la première pierre de la lunette ajoutée à ce front par Milet de Monville, à 10 heures du matin, en présence de Mgr l’Evêque, Msr les officiers généraux commandant la terre et la marine et autres qui se trouvent ici, ainsi que tous les chefs de corps militaires, le commissaire ordonnateur du port et Mrs les Consuls, Lieutenants du Roy de la place 14. Scellée sous l’angle saillant du chemin couvert de la lunette, cette première pierre contenait trois coffrets de plomb munis d’inscriptions latines commémorant l’événement.

Outre la lunette fossoyée implantée sur l’axe du glacis en capitale du front d’attaque, Milet de Monville avait apporté, en accord avec Bourcet, plusieurs autres modifications importantes au projet Bertaud, certaines revenant aux idées de Niquet qu’il avait défendues en 1738. Plusieurs tendaient à renforcer plus ostensiblement la résistance de la moitié orientale du fort, notamment le front d’attaque proprement dit, par la construction duquel Milet avait décidé de commencer le chantier. Ces modifications et perfectionnements sont :

-Le rétablissement d’un cavalier à l’arrière du front d’attaque, combiné à un retranchement intérieur dans le fort, avec fossé. Ce cavalier est un bâtiment de casernement de trois niveaux dont un étage de soubassement, portant plate-forme d’artillerie faisant face à la hauteur du Cap Brun, le tout défilant la place d’armes du fort d’éventuels tirs d’ennemis ayant pu prendre position sur cette hauteur.

-Le maintien du nivellement de l’assiette prévu dans le projet Niquet, et le réemploi des deux demi-lunes réalisées en 1708, incluses dans le chemin couvert, qui est en deux parties discontinues au droit de ces demi-lunes. La demi-lune du nord doit être jumelée avec une demi-lune neuve implantée conformément au projet de 1750.

-L’augmentation des traverses du chemin couvert dans sa partie enveloppant le front d’attaque, et la suppression des traverses dans sa partie enveloppant le front de gorge.

-L’élargissement des fossés.-La création d’une galerie de contrescarpe crénelée sur le front d’attaque, avec branches de contremine et communication à la lunette et à son fossé, lui aussi enveloppé d’une galerie.

-L’amélioration de la configuration des dehors du front d’attaque, soit la contregarde et les deux couvre-faces, qui gagnent en efficacité ce qu’elles perdent en symétrie.

-Un projet de flèches desservies par le chemin couvert, au droit de la capitale des bastions du front d’attaque.

-La suppression de la tenaille de la face latérale sud.-La suppression du pavillon prévu sur la courtine et la poterne d’axe du front d’attaque, avantageusement remplacé par le cavalier.-La modification du pavillon prévu sur la courtine du front de gorge et sur la porte du fort, à un étage au lieu de deux, plus épais (équivalent au cavalier) et profondément engagé dans le rempart.

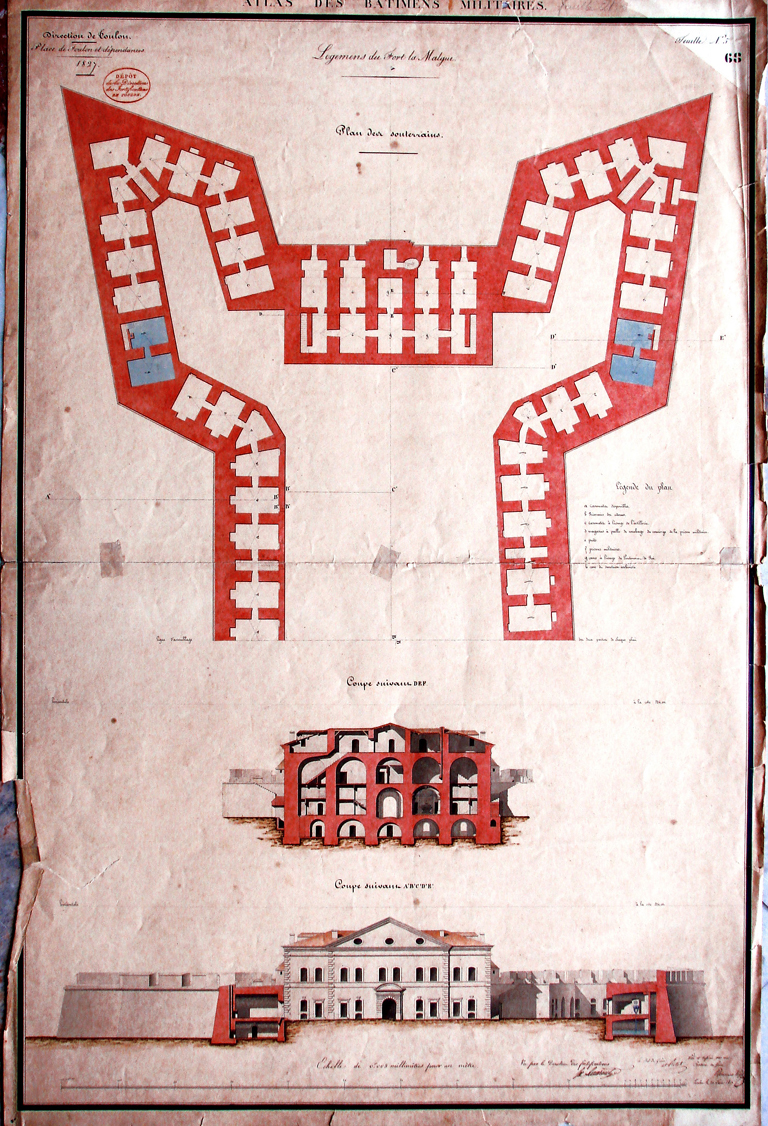

-La systématisation des étages de soubassement ou casemates souterraines, et celle du voûtement à l’épreuve (voûtes en berceau plein-cintre) pour toutes les casemates et bâtiments du fort.

-Le casematage à la gorge des demi-lunes nord, et d’une partie des dehors du front d’attaque (ravelin, contregarde)

Milet de Monville expose en détail l’objet qu’il s’est très largement approprié, dans un mémoire du 28 février 1765 intitulé Observations sur le projet du fort de la Malgue, approuvé en 1750 et faisant partie du projet général des fortifications extérieures à la ville de Toulon 15. Il paraît opportun d’en citer ici de larges extraits pour les nombreuses précisions qu’il apporte sur les ouvrages qui furent effectivement réalisés selon ce programme, à de rares changements ultérieurs près.« Le projet du fort fait en 1708 par M. Niquet pour occuper la hauteur de la Malgue ayant paru trop resséré par le peu d’espace que pouvoit fournir le déblay alors proposé, M. de Bertaud, directeur des fortifications, jugea à propos en 1750 d’enfoncer davantage l’emplacement pour avoir un plateau un peu plus spacieux qui fourniroit un front plus long de quelques toises à opposer à l’attaque, plus de logement dans le fort et qui rendroit en même temps les glacis moins plongeants, quoique ne pouvant être soumis par l’un et l’autre projet, au feu des parapets. M. Niquet avait sans doute le projet, en enlevant moins de terre, de placer le fort de façon à être moins dominé par une hauteur qui est à 600 toises du front de l’attaque et à ne pas le soumettre à une autre qui en est à 450, mais cette raison n’ayant pas prévallu (à cause de l’éloignement du point dominant) sur le motif d’occuper un plus vaste emplacement, M. de Bertaud a pris ce dernier party et il a étably le sol de la fortification ainsi que M. Niquet sur un plan de niveau en donnant successivement quelque supériorité aux parapets (…) Il est un principe reçu dans la construction des places entourées de hauteurs de donner peu de largeur aux fossés pour mieux couvrir les revêtemens et d’y suplléer par plus de profondeur ; c’est ce qui a déterminé M. de Bertaud à ne donner que 3 toises de largeur aux fossés de ses couvrefaces et 5 toises à celuy qui les sépare du revêtement du fort. Les fossés ont 12 pieds de profondeur, je pense qu’ils sont trop étroits, car qu’es-ce que 3 toises pour le fossé d’une pièce ? et sur lequel anticipe l’emplacement des talus, je dis d’une pièce revêtue en maçonnerie exposée au feu du canon dont l’effet peut encombrer une grande partie du fossé et en faciliter le passage ». ¨En conséquence de ce dernier inconvénient, Milet propose un fossé de 5 toises de large et un peu plus profond (2 pieds) pour les pièces détachées et 6 toises de largeur pour le fossé du fort à l’angle flanqué.

Le front d’attaque n’a certes que 62 toises de longueur entre les angles flanqués des bastions, mais la raideur des pentes ne permet pas d’augmenter cette longueur sans obliger à des déblais immenses et soumettre encore plus la fortification aux hauteurs dominantes. L’enfoncement dans le terrain était de 13 pieds dans le projet Bertaud.

S’agissant de son cavalier-caserne offrant une batterie haute, Milet se recommande encore de feu son notoire aîné : « selon le projet de M. Niquet on doit, ce me semble, s’attacher à multiplier les feux du canon du fort, ce qui me fait projeter un cavalier AB parallèle au front et sur toute la largeur que laisse l’espace des courtines latérales et c’est sur la plate-forme à l’épreuve de ce cavalier qui couvrira des logements et des magasins qu’on pourra place 6 pièces de canon de gros calibre contre la hauteur qui domine, qui sera aussi battue par les pièces que j’établis sur le chemin couvert. Ce cavalier diminue à la vérité la longueur de la place d’armes intérieure du fort (…) mais il n’y a pas grand inconvénient ; il semble au contraire que ce cavalier sert de traverse et défile avantageusement les parties intérieures du fort (…) ce cavalier (…) laisse en avant une corne qui en est séparée par un fossé de 5 toises de largeur (…) Le fossé sera traversé par un pont dormant avec pont-levis et sera flanqué de droite et de gauche par une galerie crénelée C qui aura son entrée dans un souterrein du cavalier et la couverture de ces galeries sera terminée en pente fort roide vers ce fossé pour que personne ne puisse le traverser par-là. Les souterreins du même cavalier seront percés d’abat-jours du costé de l’ennemy et l’étage supérieur sera divisé en logements, ainsi que celuy sous la plate-forme, ou l’on aura plusieurs magazins. On pratiquera aussi dans ces souterrains qui seront éclairés d’autres abat-jours sur la place d’armes, des ventouses inclinées vers le fond du fossé pour pouvoir en faire sauter les décombres. Les fenêtres qui pourraient être exposées à quelques boulets perdus seront garnies de sacs terre dans l’occasion sur la grande épaisseur des murs où elles sont ouvertes ».

Milet expose ensuite les précautions qu’il prend pour empêcher l’ennemi de retourner les dehors du front d’attaque contre le fort en cas de prise : « Toutes les pièces en avant seront (…)construites en sorte qu’on puisse en faire sauter le terre-plein pour ne laisser dans les unes et dans les autres que des monceaux de débris dans lesquels l’assiégeant ne pourra faire aucun établissement (…) Je propose encore (…)d’établir une galerie crénelée le long de la contrescarpe du chemin couvert, d’où partiront plusieurs rameaux de fougasses sous le glacis dans les parties à droite et à gauche de la lunette L que je projette sur l’arête de ce même glacis dans l’alignement de la capitale (…) La gorge de la lunette L que je propose ne sera éloignée de l’angle saillant du chemin couvert que de 10 toises ; elle sera revêtue ainsi que son fossé et l’on élèvera son angle saillant autant qu’il sera possible pour se défiler ; son parapet en maçonnerie aura 12 pieds d’épaisseur, elle sera contreminée et l’on y communiquera par le chemin couvert. La contrescarpe de cette lunette sera entourée d’une galerie d’où l’on débouchera pour faire usage de divers rameaux de fougasses établis tout autour, et l’on communiquera à cette galerie par celle qui est appuyée à la contrescarpe en avant des couvre-faces (…) J’en reviens aux couvre-faces proposées dans le projet approuvé en 1750 et je trouve que l’un d’eux (M) laisse à découvert la face droite du bastion de la gauche de la corne, ce qui me détermine à prolonger le couvre-face de O en P jusques à l’alignement de la face gauche du ravelin dont je retranche les petits flancs Q (…)»

Revenant sur la question du nivellement du fort, Milet justifie son parti de ne pas l’encaisser davantage : « J’ai dit que par les projets présentés en 1708 et en 1750 on proposait d’établir la fortification du fort sur un plan de niveau. Je crois qu’eût égard aux hauteurs qui dominent le front d’attaque, il faut ne s’enfoncer dans le plateau que suivant le projet de 1708 en y ajoutant 2 pieds pour en avoir 14 de hauteur de contrescarpe, et qu’il convient de donner à la fortification huit pieds de pente jusques au cavalier projeté en déterminant les profils, en sorte que les pièces antérieures couvrent celles qui sont en arrière pour que l’assiégeant les trouve successivement presque intactes (…) »

Milet fournit ensuite d’autres détails sur les autres fronts moins exposés : « Le front du fort du côté de la ville ne sera formé que par un mur de trois pieds d’épaisseur suffisamment élevé pour être à l’abri d’insultes, avec un parapet à l’usage de la mousquetterie et des créneaux inférieurs sous voûte au même usage, pour flanquer la ligne de communication à la ville.J’ay remarqué en traçant la magistrale du fort qu’on pourroit, au lieu de démolir les deux demi-lunes 5,6 commenciées relativement au projet de 1708 et condamnées par celui de 1750, tirer de ces pièces, dont la construction est avancée, un parti avantageux. L’ancienne demi-lune 5 conservée présentera par concours avec la demi-lune 7 à établir suivant le projet de 1750 quatre pièces de canon de plus contre la hauteur de la Chartreuse. Elle couvrira davantage le front latéral du fort - et sa gorge sera très propre à y établir un grand corps de garde- pour éclairer le fossé et le chemin couvert de cette partie. Et quand à l’ancienne demi-lune 4 de la droite, disposée aussi en batterie, elle découvrira du côté de la mer, sur l’entrée de la grande rade et elle flanquera l’avenüe par la droite du fort, à la communication à la mer 9.8, communication qui est faite en partie et qui doit couvrir une batterie considérable (=batterie de la basse Malgue) de pièces de gros calibre qui sera placée à son extrémité sur la côte, pour battre sur l’entrée de la grande rade.A l’égard de la disposition des autres pièces projettées en 1750 (…) je supprime la tenaille en avant (du front sud) de la grande rade, ne voyant pas de quelle utilité elle peut être dans cette partie qui se trouve dans un rentrant fort élevé au-dessus du niveau de la mer, bien flanqué et qui ne peut être battu que par des vaisseaux.(…)»

Suivent des préconisations relatives à la mise en œuvre, que Milet souhaite réalisée avec soin : « Les parements de la maçonnerie des ouvrages seront en moellons vifs posés en liaison et à joints incertains à pierre apparente en forme de moilon d’appareil bien rejointoyées sur 18 pouces d’épaisseur, et le remplissage sera fait avec de la lauvisse ou roc ardoisin qu’on trouve sur les lieux et dont on parlera cy-après, le tout noyé dans un mortier bien dosé. Les angles saillants et rentrants seront en pierre de taille posée en carreaux et boutisses et retournées en cimétrie sur 4 pieds de chaque côté à l’endroit du cordon et conduites perpendiculairement au fond du fossé. Le cordon en pierres de taille et la chemise des parapets en maçonnerie de briques (…)»

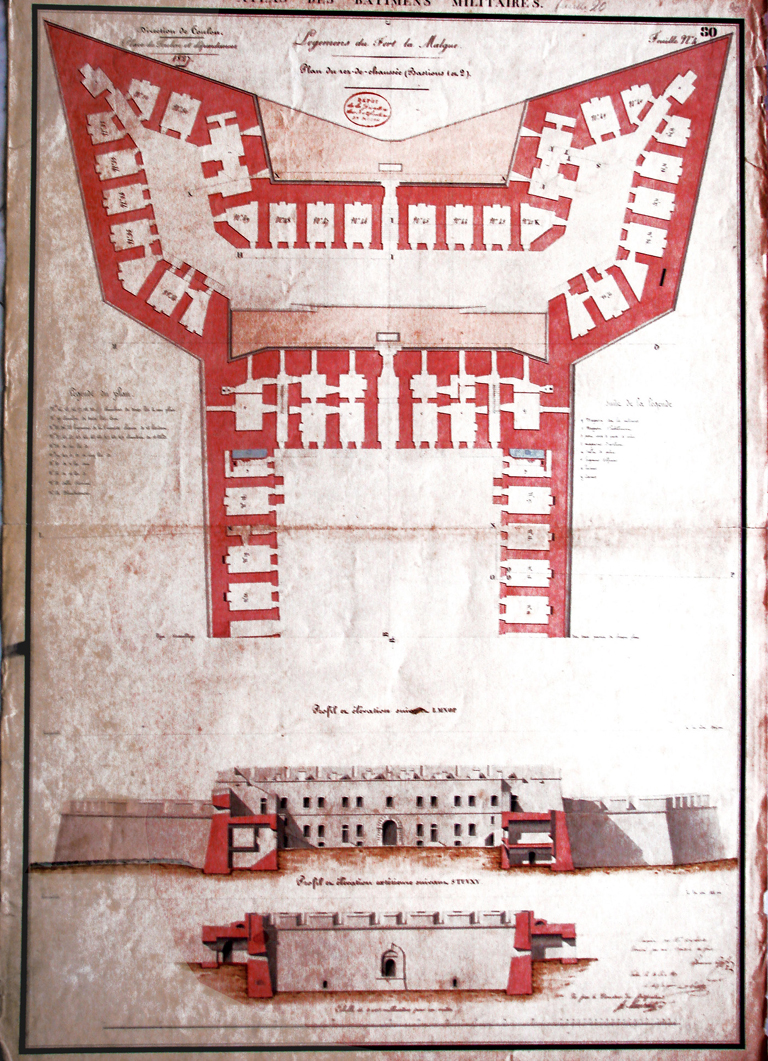

Le mémoire s’achève sur des Observations particulières sur les cazernes et autres bâtiments sous voûtes à l’épreuve de la bombe. « Les logements de l’Etat major dans le projet de M. de Bertaud approuvé en 1750 n’ont que le rez de chaussée à l’épreuve de la bombe, et j’ay cru qu’il était indispensable de les disposer de façon que la voûte supérieure mît à couvert tous les étages. (…) pour résister à l’effet des bombes et à l’ébranlement de notre grosse artillerie, on ne doit employer que des voûtes à plein-cintre (…) j’ay cru devoir prendre le parti, après avoir combiné plusieurs calculs, d’établir les piédroits des voûtes à six pieds d’épaisseur depuis le sol des souterrains jusques au rez de chaussée des cazernes, où ils sont couverts par une voûte surbaissée, et de les réduire ensuit, par deux retraites de 6 pouces, à 5 pieds d’épaisseur, depuis le rez-de-chaussée jusques à la naissance de la voûte à plein cintre.Toutes les modifications et adjonctions proposées présentent des objets de dépense en sus de l’estimation faite en conséquence du projet approuvé en 1750 qui montait à la somme de1280313 £ et qui, par les augmentations détaillées dans ce mémoire approuvées par M. de Bourcet et relativement auxquels le fort a été tracé (…) montera, non compris la communication à la ville, à la somme de 1460313 £».

Le fort définitif, un chantier rapide mais stagnant sur la fin 1764-1792.

Le plan d’état des lieux en janvier 1766 montre l’avancement du chantier : seuls les dehors du front de gorge sont bien avancés, en terme de déroquetage des fossés et d’amorce de construction maçonnée (lunette et sa communication achevées, contregarde, contrescarpes avec leur galerie et début d’un couvre-face).

A la fin de l’année, d’après le plan bilan pour 1767, la contre-garde et les couvre-face sont achevés, le ravelin et les deux bastions sont en cours de construction, au niveau des casemates 16. Les relevés sont signés de Louis d’Aguillon. Ce dernier rédige un mémoire sur la ville de Toulon en date du 1er mars 1768 17, contenant une description assez détaillée du fort de la Malgue, définissant avec un peu de recul les fonctions des différents éléments. Aguillon admet que le projet entamé en 1708, si vivement critiqué en 1738 pour son exiguïté, "différait peu de celuy qu’on exécute aujourd’hui".

La lunette est considérée comme « très bien défilée et défendue de fort près par les branches du chemin couvert, il aurait été à désirer que l’on eût pu établir des pareils ouvrages sur les saillants de la droite et de la gauche (les flèches du projet Milet), mais l’immensité de remblais que l’on a été obligé de transporter sur ses arêtes pour donner le relief et la pente nécessaire au glacis, en a ôté tout moyen, attendu qu’il aurait fallu creuser les fondations de ces ouvrages 35 à 40 pieds de profondeur pour trouver le terrein solide »« La porte d’entrée du fort est au front du couchant, elle est couverte par une demi-lune dont la face droite flanque partie de la communication retranchée qui va se joindre à la ville. On a laissé subsister sur les grands fronts au nord et au midy partie des anciennes demi-lunes qui avoient été faites en 1708, quoiqu’elles ne soient pas placées exactement selon les règles ordinaires de la fortification, on les a liées de façon qu’elles ne seront pas contraires aux nouveaux ouvrages et on en a profité pour établir sur leurs faces des batteries qui sont très bien dirigées, l’une, du front au nord, sur une hauteur voisine, l’autre, du front au midy, sur l’entrée de la rade. »

« Les revêtements du corps de place ont 28 pieds de hauteur jusques au cordon, et les cazernes voûtées à l’épreuve y sont adossées, il règne au-dessus une plate-forme à l’usage des batteries et sur laquelle on ramassera les eaux pluviales pour les conduire dans les citernes, et au-dessous des cazernes on a pratiqué des souterrains destinés à servir pour les approvisionnements de bouche et de guerre. Le pavillon au-dessus de la porte d’entrée du fort et le cavalier sont destinés pour le logement des officiers de l’Etat-major. Ce fort pourra contenir une garnison de 600 hommes (l’effectif prévu par Milet dès son projet de 1738). « Le terrain entre le fort et la mer, qui a 80 toises d’étendue est fermé par un retranchement dont la gauche est appuyée à l’angle flanqué de l’ancienne demy-lune et la droite à l’escarpement de la côte. (…)Toutes les défenses du grand front au midy sont dirigées sur l’entrée de la grande rade, mais son élévation au-dessus du niveau de la mer étant considérable ne produira qu’un feu plongeant, c’est ce qui a déterminé à établir la double batterie basse sur la côte, appuyée au retranchement, dont les feux seront plus rasants. (…) »

Le plan de situation des ouvrages à la fin de la campagne 1770 montre que les revêtements du fort, courtines et bastions, sont faits, ainsi que les casemates adossées portant le chemin de ronde ou plate-forme d’artillerie, le cavalier et son fossé. Le pavillon d’entrée est en construction, monté jusqu’au niveau 2. Le déroquetage du centre de la cour ou place d’armes reste à faire. La majeure partie du fossé et du chemin couvert, les demi-lunes ouest et nord restent à déroqueter, à revêtir et à former. La courtine du front d’attaque entre les flancs des bastions, sur une emprise équivalente à celle d’une tenaille, comporte un fossé inondable 18. On note la présence d’un bâtiment en L sur l’ancienne demi-lune nord.

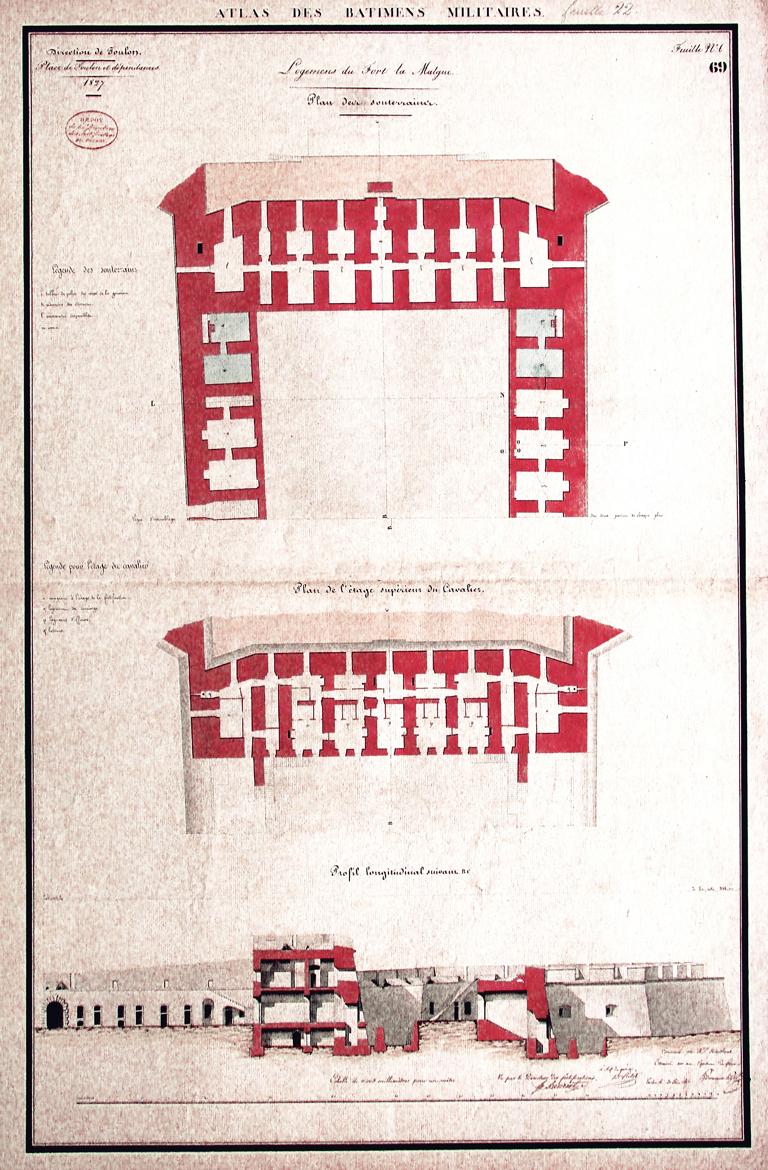

Signé par Milet de Monville, le 2 décembre 1771, le plan de situation des ouvrages à la fin de la campagne est accompagné de relevés de détail montrant en coupe et en élévation les casemates adossées du fort telles que réalisées. Les élévations sont montées presque partout jusqu’au parapet à embrasures inclus 19.

A la fin de la campagne 1773, on constate peu d’évolution dans la finition des ouvrages, et un progrès limité de la contrescarpe. La double demi-lune nord est en projet pour 1774. « Le pavillon du front de l’ouest est élevé jusques aux naissances des voûtes supérieures », précise la légende du plan d’état de situation signé Hecher de Vialis 20. Ce plan est contresigné par Charles-François-Marie d’Aumale, qui venait de prendre les fonctions de directeur des fortifications de Toulon et de Basse Provence, succédant à Milet de Monville, décédé le 16 septembre.

Ce changement de directeur apporte quelques variations, visibles sur le plan du fort de la Malgue exprimant en même temps l’état actuel des ouvrages (…) en 1775 21. Le glacis du front d’attaque est achevé. Le pavillon du front de gorge est achevé, avec son toit. L’ancienne demi-lune nord est adaptée avec ses casemates de gorge, mais la demi-lune neuve contiguë et jointive, prioritaire pour les réalisations de 1776, sera finalement deux fois plus grande que prévu, selon une proposition du directeur d’Aumale, et sa construction entraînera la démolition d’une portion importante de contrescarpe récemment construite (en 1771). Cette nouvelle demi-lune abritera une série de neuf casemates souterraines assez profondes prenant jour à la gorge de l’ouvrage sur le fossé. Elle est déjà fondée, d’Aumale n’ayant pas perdu de temps : « Partie de la demi-lune du nord est élevé à 5 pieds 9 pouces au-dessus du libage. On a fait tous les déblais nécessaires à cet établissement (…) On se propose de continuer l’établissement de la demi-lune du nord jusques à la naissance des voûtes afin que le tassement des maçonneries se fasse avec uniformité et que les voûtes des souterrains qui doivent être construits ensemble ne fassent aucun mouvement » Le projet de tenaille nord de 1750 est abandonné. Les autres dehors n’ont pas évolué.

Charles-François-Marie d’Aumale donne des informations détaillées sur le fort et sur la conception qu’il en a, dans les commentaires de son atlas de la place forte de Toulon, rédigé en 1775, qu’il convient de citer largement ici 22: « Ce fort est un composé de quantité de petits ouvrages bien exécutés. La hauteur sur laquelle il est situé est si précieuse pour la défense de la partie droite de la ville qu’occupée par une enceinte plus vaste et plus simple de fortifications, elle aurait dû faire à toujours une telle impression à l’ennemy qu’il eut même craint d’y tenter des attaques. On peut y apporter quelques remèdes ainsi qu’on les a proposés et ils sont commencés dès cette année par une grande demi-lune brisée qui couvrira entièrement la longue courtine du nord. On y pratiquera des souterreins aussi spatieux que le terrein le permet avec galerie en avant et issue du côté du fossé de la place. Lorsqu’ensuite on aura élevé une sorte de contregarde qui couvre le chemin couvert et autres ouvrages en arrière vers le bastion du nord lorsqu’enfin la demi-lune devant le front de l’ouest, fossé, contrescarpe dans lesquelles il devra être pratiqué des galeries, chemin couvert avec places d’armes et glacis (parties du front de gorge dont l’exécution sera ajournée) ainsi que tout ce qui reste à perfectionner seront entièrement achevés, le fort de la Malgue deviendra d’une beaucoup plus grande importance et sa défense sur laquelle on devra plutôt compter de ses dehors que de son intérieur, pourra être vigoureux et capable d’une défense opiniâtre. »

Les dehors supplémentaires -deux épaulement en forme de contregarde- que propose d’Aumale à l’extérieur du chemin couvert du nord, pour mieux couvrir l’angle nord-ouest du fort et la demi-lune améliorée qu’il a arrêtée et dont il a lancé le chantier, sont indiqués en plan dans l’atlas, mais ne seront pas réalisés.

Sa description du fort donne d’intéressantes précisions à propos de la galerie de contrescarpe et les souterrains du front d’attaque : « elle est assez large pour que dans le besoin on puisse en faire usage de magazins et logements (même argument qu’au fort Sainte Catherine, construit simultanément) ; elle communique a une lunette où il y a des préparatifs de mine (pour la faire sauter dans le besoin). Il y a de même une galerie de contre-mine sous le glacis et des préparatifs de mine sous les deux couvre-faces. Il y a des ouvertures de distance en distance dans lesdites galeries pour pousser des rameaux en avant et des espèces de puits qui recevroient les eaux du sol s’il en venoit ». Les abris et logements de troupes voûtés, y compris souterrains, sont ensuite qualifiés et quantifiés :

« les casernes sont établies sous le rempart du corps de la place et ont des souterreins de même grandeur bien éclairés dont quatre servent de citerne et les autres de magazins…

Il y a encore logements et souterreins voûtés au-dessus du passage de la porte d’entrée, où seront chapelle, corps de garde et logement du commandant… »

Les souterrains sont petits et disposés d’une manière peu commode ; on y descend par de petits escaliers et tous les souterreins ont à peu près 10 pieds de profondeur du sol du terre-plein, communiquent entre eux et ont chacun un abat-jour qui sert de fenêtre.

Il y a ensuite les souterreins de la demi-lune, de la contregarde et de la lunette en avant du front de l’est.

Les casernes sont des chambres dont les portes de chacune s’ouvrent du côté et autour de la place d’armes et du vuide du bastion ; elles sont également voûtées à l’épreuve puisque le dessus est la plate-forme qui sert de rempart.

-Souterrains

10 en deux rangées divisées le long de la courtine à l’ouest

26 autour des bastions nord-ouest et sud-ouest dont 4 pris pour les citernes25 le long des deux courtines sud et nord dont 4 pris pour les citernes

14 sous le cavalier qui sert de bâtiment et de traverse

10 sous la demi-lune, la contregarde et la lunette au front de l’est

Total des souterreins dont en général les longueurs peuvent être de 3 toises 3 pieds et les largeurs de 2 toises 1 à 2 pieds : 85

Les 8 souterreins dont on a fait la remarque sont à usage des 4 citernes et deux aux angles capitaux des deux bastions sud-ouest et nord-ouest pour magasins à poudres : 10

-Pavillon de la courtine ouest

Une chapelle avec sacristie derrière. Quatre chambres au rez-de-chaussée, huit chambres au premier étage voûté à l’épreuve, petites chambres distribuéées dans le grenier couvert en tuiles pour domestiques.

-Bâtiment dans le cavalier qui sert de traverse d’une courtine à l’autre sud et nord

Dix chambres au rez-de-chaussée, douze chambres au premier étage voûté comme celuy cy-dessus mais dont le dessus sert de platte-forme.

En tout trente quatre chambres dans ces deux pavillons et destinées pour commandants, officiers major et autres.

-Chambres des cazernes

49 chambres le long des deux grandes courtines sud et nord et des deux bastions nord-ouest et sud-ouest. Les dimensions des chambres sont à peu près les mêmes que celles des souterreins, à l’exception d’un pied de plus de largeur.

32 autres chambres tant régulières qu’irrégulières sur le pourtour du fort à l’est en avant du cavalierTotal des chambres des cazernes très bien voûtées et dont le dessus est une plate-forme qui sert de rempart : 81.

2 chambres destinées pour magasins à poudres aux angles capitaux des deux bastions sud-est et nord-est et 4 autres, soit pour prisons, soit pour y placer canon de flanc puisqu’il y a embrazures.

Total des chambres des cazernes voûtées à l’épreuve de la bombe : 75

Nombre de lits dans les cazernes 53 chambres dans lesquelles on peut placer quatre lits sur 3 pieds et demi de largeur : 212

22 autres chambres irrégulières dans lesquelles on ne peut placer que trois lits sur 3 pieds et demi : 66

Total des lits : 278 »

En 1778, l’état de guerre avec l’Angleterre entraîna la capture de nombreux prisonniers sur les vaisseaux ennemis arraisonnés par la Marine, qui sont tous amenés à Toulon, où se pose la question des lieux d’incarcération. Un mémoire du 9 août par l’intendant de Marine Prévost de la Croix proposait les casemates du fort Lamalgue, contenant déjà 27 prisonniers et susceptible d’en accueillir 400 ou 500 23.

Le Projet des ouvrages à faire aux fortifications extérieures de Toulon, signé le 12 septembre 1779 par Pontleroy consacre son Art. 38, extrait du projet général, aux finitions du fort Lamalgue, pour un budget de 80.000 £24 : « Pour couvrir la communication du fort de la Malgue à la batterie basse et remblayer le dessus en terre, pour achever les plates-formes du corps de place, garantir par-là les voûtes des filtrations, rendre les logements inférieurs habitables et mettre les logements intérieurs du corps de place en état de recevoir des troupes ; couvrir en tuiles le revêtement et les murs de gorge de la demi-lune du nord pour conserver les dits murs et souterreins adhérents ; les réparations indispensables à faire dans les souterreins du fort occasionnés par le séjour des prisonniers anglois (…) »

Signé le 27 Aout 1780 par le sieur de Rozières, maréchal des camps et directeur général des fortifications du Dauphiné et de Provence 25, le projet pour 1781 prévoit dans son article 38 " de mettre le pavillon et le cavalier en état d’être occupés, faire les portes d’entrée et de sortie du corps de place, achever les citernes, citerneaux et les puits, former les banquettes du corps de place, rejointoyer (…) mettre des marches à toutes les portes donnant sur la place d’armes. Mais aussi de continuer de remblayer le dessus de la communication à la batterie basse pour masser le glacis (…) détruire l’engravat des plate-formes et parapets des ouvrages avancés du front d’attaque et les construire en briques, faire les crépissages, rejointoyements, pavés, languettes de cheminées, portes et fenêtres. Il est nécessaire d’élever le mur de gorge et le revêtement de la demi-lune du nord à la hauteur du cordon, former le parapet, remblayer le terre-plein, déblayer les souterreins et partie du fossé autour, faire les crépissages, rescirages de voûtes, languettes de cheminées, portes et fenêtres".

L’article 38 du projet pour 1782 26, reprend les mêmes postes que dans l’exercice précédent, excepté en ce qui concerne les finitions des dehors du front d’attaque, achevées. Une apostille mentionne que le commandant en chef de la province parait avoir fort à cœur de mettre le pavillon du fort en état de recevoir les troupes qui doivent y loger. Une autre exprime la crainte de dépérissement des ouvrages de la demi-lune si l’achèvement n’est pas réalisé promptement. Un mémoire abrégé du 38 octobre 1781 signé Doria et contresigné de Rozières27 indique que l’ensemble du front de l’est ou front d’attaque, avec ses dehors peut être considéré comme achevé. L’officier précise que lorsque tous les autres fronts de ce fort seront dans le même état de défense, "il sera prudent de ne pas attendre le moment d’un siège pour déblayer les terres des amorces des rameaux qui partent des galeries souterreines adossées aux contrescarpes de ce front, attendu que le terrein dans lequel ils sont tracés est une lauvisse très tenace qui demandera beaucoup de temps, étant encaissée, et vue la situation gênée du mineur".

Le projet de la demi-lune du front de gorge, pour lequel le terrain a été préparé jusque vers 1774 en définissant ses contours par déblais et déroquetage, est manifestement abandonné, sans doute après que d’Aumale –qui la prévoit toujours en 177528- ait apporté quelques modifications au projet général du fort comme la nouvelle demi-lune nord casematée, ouvrage plus coûteux que ce qui était prévu auparavant. L’utilité réelle d’une demi-lune maçonnée et casematée pour un front regardant vers la ville, très proche, et couvert par une communication vers elle, avait dû être jugée hors de proportion avec la dépense que sa construction aurait occasionnée. Quoiqu’il en soit, le mémoire explique que « le front de l’ouest (…) n’est composé que d’une simple enceinte formée par deux demi-bastions et une courtine, qui sont en bon état et dont nous avons achevé cette année les banquettes ; les dehors ne doivent être composés que d’un fossé et d’un chemin couvert formant une très grande place d’armes (qui remplace donc la demi-lune), pour recevoir et servir à former les troupes qui arriveront de la place par la communication qui vient y aboutir ; tous les dehors sont encore très imparfaits… »

S’agissant du front du nord, il est précisé que si le corps de place « vient d’être achevé cette année » les dehors sont encore très imparfaits. « La perfection de la double demi-lune de ce front fait partie du 38e article du projet pour l’année prochaine, mais celle de la contrescarpe du chemin couvert et glacis de ce front n’est point comprise dans les fonds demandés … »

Le front sud est en très bon état et ses banquettes viennent d’être achevées. Ses dehors sont décrits comme composés, du côté droit, c'est-à-dire à l’ouest du parapet à ressaut bordé d’un fossé et descendant vers la mer, d’une contrescarpe avec son chemin couvert et glacis, d’une communication sous ce glacis qui conduit à une batterie à mortier, à deux batteries basses en amphithéâtre au bord de la mer et à la partie basse du parapet à ressaut. Tous ces dehors sont encore très imparfaits, à l’exception des deux batteries au bord de la mer qui sont armées et en état de défense. Les autres parties ont fait l’objet des travaux de cette année mais la modicité des fonds accordés n’ont pas permis de les perfectionner. Sur le côté gauche (est), le chemin couvert et le glacis demeurent imparfaits. S’agissant des « bâtiments royaux » du fort, Doria précise que le Gouvernement et le cavalier seront en état l’année prochaine d’être habités ; on y a porté cette année la plus grande partie des fonds.

Les observations sur les travaux exécutés, en date du 15 septembre 1782, constatent l’exécution complète de ceux mettant le pavillon et le cavalier en état d’être occupés, de même que les citernes et puits sont fonctionnels, et équipés de pompes en fonte à deux corps. Les travaux de la contrescarpe du sud ont avancé, les finitions des revêtements de la demi-lune nord sont achevées.

En avril 1783, une partie des locaux du fort fut aménagée en hôpital temporaire pour des soldats atteints de fièvre maligne débarqués à Toulon sur des vaisseaux venant de Cadix 29.

Les mémoires abrégés d’état des fortifications du fort Lamalgue pour la fin de la décennie 1780 et le début de la suivante montrent la stagnation de certains postes. Celui concernant le déblai nécessaire des rameaux de contremine dans la galerie de contrescarpe du front d’attaque est rédigé en 1788 par le capitaine de Carpilhet 30 à l’identique des termes employés par Doria en 1781. Au front sud, il ne restait qu’un « bout de contrescarpe » à finir. Le chemin couvert du front de gorge (ouest) n’était toujours pas fait, ses déblais sont proposés à employer au glacis des fronts attenants. Au front nord, la contrescarpe restait en partie à faire devant le bastion nord-ouest. Ce segment de contrescarpe est le dernier qui restait à finir en 1789, sur l’exercice 1790.

En 1792, le seul article proposé dans le projet rédigé le 31 décembre par le capitaine ingénieur Boullement, comporte l’achèvement du glacis nord et la création d’une cunette dans les fossés. La question des dehors du front de gorge, non réalisés, n’était plus d’actualité.

Du fort à la prison, le XIXe siècle

Le sieur Lavarenne, directeur des fortifications des départements nouvellement créés du Var et des Bouches-du-Rhône, dans un mémoire daté du 15 mars 1793 (an 2 de la République) 31, donne, avec un recul critique qui faisait défaut dans les vingt années précédentes, des avis objectifs sur le fort Lamalgue, dont il loue la position et l’état de défense, qui imposent à l’ennemi venu de l’est un premier siège à faire avant celui de la ville. Il nuance aussitôt son propos pour le fort proprement dit, dont on avait un peu oublié qu’il n’était pas plus grand que celui de Niquet, sévèrement critiqué en 1738 pour son manque d’ampleur : « Ce n’est pas que nous soyons grand admirateur de la prodigalité de petits ouvrages qu’on y voit. On a beau le vanter, il est dans le cas de l’axiome : petite place, mauvaise place. 7 à 8 mortiers placés comme il est très aisé de le faire sur une hauteur à moins de 600 toises bouleverseraient bientôt tout l’intérieur au point d’embarrasser fort la garnison (…) : les 130 pièces de canon qu’on y a placés n’y font rien, et nuiraient plus à sa défense qu’elles n’y seraient utiles. Sa grande force est l’avantage de pouvoir renouveler sa garnison ; pour le conserver, il faut une communication assurée avec la ville. Par le projet qu’on en a fait depuis longtemps, on a cherché à lui faire remplir deux objets, celuy de la communication et celuy de couvrir un agrandissement pour la ville, dont elle a besoin. Cette dernière propriété exigeait une enceinte de fortification revêtue (…) Nous y trouvons quelques inconvénients (…) il est évident que plus cette communication sera sérrée et rapprochée de la mer, plus elle sera assurée. Un bout d’ancienne communication encore existante qu’on attribue au maréchal de Vauban (en réalité, Niquet), est tracé suivant ce principe. Elle permet encore un agrandissement asses considérable, elle procure une économie qui en vaut la peine (…) " Lavarennes consacre le reste de l’article sur le fort Lamalgue à défendre l’idée de faire cette communication, difficile à réaliser quoiqu’il en soit en trois mois, sur le tracé ancien existant et non sur un autre tracé plus ample, qui a déjà été proposé antérieurement. Il propose deux manières de s’en servir, l’une prompte et expéditive, mais dont la dépense sera perdue pour l’avenir "(…) consiste à élever sur tout ce vieux revêtement un mur crénelé de 2 pieds d’épaisseur et 9 à 10 de hauteur et perfectionner le fossé déjà existant de manière qu’il ait 9 toises de largeur et 6 pieds de profondeur (…) la 2eme manière d’assurer, en trois mois de temps, cette communication , consiste, avec les mêmes dimensions pour les fossés, à élever de 4 pieds réduits seulement tous les revêtements existants sur toute leur épaisseur, former en terre derrière ces revêtements, le rempart dans les endroits ou il manque, élever au-dessus un parapet en terre aussi de 8 pieds avec ses banquettes, talud, & au pied du talud extérieur de ce parapet, on, placera une palissade en berme et 4 pieds au-dessus une seconde en fraise. Au pied du glacis, formé (…) avec les terres du fossé ( …) on plantera une autre palissade inclinée … »

Aucune des deux options proposées, qui ni l’une ni l’autre n’avaient l’assentiment du chef du génie, ne fut exécutée. Il faudra attendre 1832 pour que la vieille communication retranchée vers la ville soit réhabilitée et achevée.

On ne trouve pas d’indication sur la date de réalisation ni sur la fonction des deux rotondes voûtées, l’une en coupole, l’autre annulaire, incluses dans la masse de la plus grande des deux demi-lunes jointives nord, édifiée entre 1775 et 1783. Ces rotondes n’étaient ni prévues dans ce programme, ni dessinées sur les projets, et on n’en trouve pas mention dans les mémoires de la fin du XVIIIe siècle. Elles sont en place au moins avant 1832 32.

Le procès-verbal de la Commission d’inspection des batteries de côte de 1810 donne l’inventaire de l’armement du fort La Malgue 33, en définissant deux grands secteurs, la première enceinte (front d’attaque, jusqu’au cavalier, avec les bastions 1 et 2) et la seconde enceinte (reste du fort atour de la place d’armes, jusqu’au cavalier, avec les bastions 3 et 4) : le bastion de droite de la seconde enceinte (bastion 2, sud-est) est armé de quatre pièces en fer dont trois de 18 et une de 12, toutes montées sur affûts marins. Les trois pièces de 18 défendent la grande rade et celle de 12 le fossé. La batterie avancée des ouvrages extérieurs de la seconde enceinte (contregarde et couvre face droite) est armée de 2 mortiers en bronze de 12 pouces, pour défendre l'entrée de la grande rade. Le cavalier est armé de huit pièces de 24 en bronze dont sept sur affût de siège en bon état et la huitième sur affût marin. La première à droite défend le travers de la rade sur la ligne du Cap Cépet, au Sud, et la deuxième de la même ligne du côté de l'Est défendant la côte ; les autres pièces défendent la terre. La courtine de droite (2-3, sud) de la première enceinte est armée de six pièces en bronze dont quatre de 24 et deux de 18, toutes montées sur affûts de siège, en bon état; ces six pièces défendent l'entrée de la Grande Rade. Le bastion de droite (3) de la première enceinte est armé du côté de la rade, au sud, de cinq pièces en bronze dont une de 24 et quatre de 18, toutes montées sur affûts marins dont trois sont hors de service.

Les deux magasins à poudre voûtés à l'épreuve sont en très bon état et servent à l'approvisionnement du fort et des batteries. Ils sont situés sous les bastions 3 et 4 à l'entrée du fort, on y descend par un escalier de 20 marches. Il est précisé que la garnison peut être de 1000 hommes.

En 1831-1832, alors que s’amorce une grande campagne de reconstruction au fort Sainte-Catherine, le génie reprend au fort Lamalgue les travaux de finition du chemin couvert nord et de son raccord avec la communication retranchée vers la ville. S’ouvre aussi un chantier destiné à réaliser la partie de cette communication la plus proche de la ville, qui n’avait jamais été exécutée.

Dans ce cadre, le Mémoire sur la place de Toulon, rédigé en 1833 34, dresse un nouveau bilan des défenses et des ressources du fort Lamalgue, qualités et défauts, signalant quelques anomalies dans l’achèvement des ouvrages, qu’on aurait pu croire fait acquis depuis la fin du XVIIIe siècle : «… Fort remarquable par le luxe de ses constructions toutes en maçonneries, la prodigalité de souterrains à l’épreuve et la faiblesse de ses véritables moyens de défense. Sa forme est celle d’un rectangle bastionné dont les deux grands côtés n’ont que 200m et les petits seulement 114m (…) les revêtements d’escarpe sont dans le meilleur état possible, leur hauteur est de 10 mètres, les contrescarpes ont seulement 6m mais les parapets sont tous en maçonnerie. Les flancs des petits côtés voient fort mal, les remparts sont trop étroits et les (escaliers en) pas de souris pour y communiquer peu commodes. La (double) demi-lune du nord seule a les deux parapets qui regardent l’attaque terrassés. Les embrasures sont trop nombreuses, surtout sur le front d’attaque.

Front de l’Est : « …une demi-lune avec réduit, deux demi contregardes et une petite lunette casematée à feux de revers à laquelle on communique par une double caponnière débouchant du chemin couvert et par une galerie souterraine faisant suite à celles des contrescarpes des contregardes et de la demi-lune, ces dernières aussi bien que celles de la lunette ont des amorces de galeries de mines. Les flancs du front d’attaque ont des souterrains avec embrasures, mais les fossés des contregardes et de la demi-lune ne sont défendus que par des feux de contrescarpe.

Front du nord : « …double demi-lune ou espèce de bonnet de prêtre (…) on communique de l’intérieur du fort au fossé en arrière de cette demi-lune par une large poterne, il n’y a ni tenaille, ni caponnière. »

Front du sud : « …il n’y a pas de demi-lune (l’ancienne demi-lune de 1708, unie à la contrescarpe et ensevelie sous le départ du parapet à ressauts descendant vers la mer, n’est plus apparente) , une coupure partant du fossé de la courtine ferme l’intervalle entre le fort et la mer ; son parapet bat le glacis du front qui ne peut être aperçu du fort ; en arrière de cette coupure et parallèlement à la courtine a été établie une bonne batterie de côte pour huit pièces, avec magasin à poudres et autres souterrains, les parapets sont en terre et leur feu, plus rasant que ceux du fort, peut se joindre aux derniers pour défendre avantageusement la grande rade. On y communique par le fossé du fort au moyen d’une poterne et à l’extérieur par une porte située du côté de la gorge, où la batterie est fermée par un mur crénelé".

Front de gorge : « Le front de l’ouest ou de gorge est encore inachevé et sans contrescarpe, les escarpes seules sont en état, il y a aussi des souterrains de flanc, mais leurs feux seraient arrêtés par un massif de rocher qui reste dans le fossé de la courtine, lequel se trouve réduit à la largeur d’un pont-levis vers la porte. »

Les plans généraux figurant le fort à cette période et encore dix ans plus tard 35 montrent en effet l’inachèvement du fossé du front de gorge, sans revêtement de contrescarpe, sans pont véritable et insuffisamment déroqueté pour atteindre sa régularité et sa largeur définitives. Abrité par les deux communications retranchées à la ville et à la mer, ce secteur des dehors du front de gorge ne fut jamais jugé prioritaire, au point que son achèvement, par la réalisation de son chemin couvert et de sa place d’armes d’entrée, demeura lettre morte. Encore la communication vers la ville n’est-elle en 1833 qu’une faible protection, n’ayant pas reçu les finitions proposées quarante ans plus tôt par le directeur Lavarenne : « Une communication avec la place (…) est restée simplement ébauchée et n’est même pas encore reliée avec le fort ; elle n’offre qu’un mur d’escarpe de 2 à 4m de hauteur et 1,20m d’épaisseur en haut, presque sans fossé, sans contrescarpe et sans parapet, ce mur d’escarpe d’un assez mauvais tracé s’arrête à environ 250m de la place (la ville). Ce n’est qu’en 1832 qu’on a commencé les ouvrages nécessaires pour achever cette communication et la relier avec les chemins couverts du front 5 et 6 (de l’enceinte urbaine), exécutés en 1831 et 1832. Cette partie (de la communication) est en terre avec un parapet assez élevé pour défiler des vues de la campagne en avant. Le fossé sera très large avec une profondeur d’eau de 4 à 5 pieds, un fond de vase molle et une large cunette de 6 pieds de profondeur. »

Dix ans plus tard, cette communication était finie et reliée au fort, par un débouché devant le front d’entrée d’une part, et dans le fossé nord d’autre part, comme on le voit sur le détail du fort d’un plan général des abords est de la place de Toulon36. Ce plan de 1842 montre aussi la présence de deux dehors sommaires détachés sur le glacis, dont la date de création est ignorée, mais probablement contemporaine de la décennie 1810 37, l’un à l’angle nord-est, fermé, de type « flèche », desservi par une branche divergente du chemin couvert établie sur l’arête du glacis, l’autre, sorte de plate-forme à deux faces ouverte à la gorge, au nord desservie par un passage ouvert dans le chemin couvert face à l’angle de capitale de la grande demi-lune nord. Ces deux éléments sont signalés, et non comme des ouvrages neufs, dans la partie du mémoire de 1833 concernant les dehors au-delà de la contrescarpe: « Un chemin couvert qui n’a pas été entièrement achevé, avec des (escaliers en) pas de souris pour descendre dans les fossés, contourne le fort, excepté sur le front de gorge. Enfin un glacis très raide et encore informe sur les deux grands fronts, est entièrement dérobé aux vues du fort ; sur le front d’attaque ce glacis est meilleur et aperçu par le chemin couvert, mais pas mieux vu par les ouvrages en arrière ; deux flèches à moitié hauteur du glacis ont été jetées en avant (nord-est et nord) pour en éclairer les approches ; elles sont à peu près sans communications avec le chemin couvert, et fort en prise à une attaque brusque. »

La finition du fossé du front de gorge et de sa contrescarpe attendit 1847 pour être réalisée, en même temps que celle des glacis du front de mer 38. Au fort Lamalgue, les temps n’étaient plus aux projets d’amélioration coûteux comme ceux entrepris au fort Sainte-Catherine, il est vrai mal conçu à l’origine. Les interventions sont limitées au strict nécessaire exigé par la sûreté et l’efficacité de l’existant. En 1834, dans la dynamique des travaux de la communication à la ville, furent proposés l’établissement d’un parapet d’artillerie en terre sur le cavalier, et la réunion de la contregarde de la demi-lune du front d’attaque et des couvre-faces voisins pour former un ouvrage d’un seul tenant. Ni l’un ni l’autre de ces projets n’eut de suite.

Parallèlement, l’affectation des casernements du fort évoluait pour accorder de façon pérenne une part à la fonction carcérale. En 1833, une prison militaire fut installée dans une partie des casemates des bastions du front d’attaque, et en 1838, ce sont les casemates et les souterrains de la double demi-lune nord, jusque-là utilisés par l’artillerie, dont on disposa pour une extension de la prison militaire 39.

Les locaux du « pavillon d’officiers » sur la porte du fort, jadis réservés en partie aux appartements du gouverneur, avaient perdu leur prestige d’Ancien Régime au bénéfice d’une affectation plus ordinaire. Dans le cadre d’une réorganisation des locaux en cinq logements d’officiers, dont le commandant du fort, la chapelle qui y était incluse fut supprimée en 1840 pour convertir son volume, recoupé, en logement du concierge des bâtiments militaires, logement auparavant situé à l’étage du cavalier 40. Ce dernier fut réorganisé pour neuf logements d’officiers, quatre au rez-de-chaussée et cinq à l’étage.En 1842, les casemates souterraines du cavalier devinrent à leur tour des cellules de la prison militaire, réservés aux hommes de la garnison, et l’on demanda de réserver des chambres en étage pour les officiers prisonniers.

Le dernier projet d’amélioration défensive du fort Lamalgue, proposé en 1846 par le chef du génie Corrèze secondé du capitaine Velay, eut raison des petits dehors en flèche du glacis, sacrifiés pour améliorer le chemin couvert. Réalisée entre 1846 et 1848 41, cette ultime campagne établit de nouvelles traverses et un nouveau parapet en terre sur ce chemin couvert. La principale amélioration, prescrite par le directeur des fortifications Picot, concernait les plates-formes d’artillerie des dehors du fort les plus exposés aux tirs d’artillerie ennemis, qui furent dotées en partie de parapets en terre épais remplaçant (sans le détruire) le parapet maçonné. Ces nouveaux parapets concernaient les faces droites de la double demi-lune nord, la lunette, dont il est constaté que « le glacis n’est point vu par les embrasures actuelles », la contregarde de la demi-lune du front d’attaque, et la partie découverte des deux couvre-faces qui l’encadrent. L’épaisseur des nouveaux parapets imposa l’élargissement à la gorge de ces deux couvre-faces, seul ouvrage de maçonnerie du projet. Autres améliorations : le défilement de la communication de la poterne de la courtine nord à la double demi-lune par un couvre-face en terre abritant une caponnière, et, dans le fossé du front de gorge, régularisé à partir de 1845, la finition en glacis des flancs du chemin d’accès au pont-levis de la porte du fort, faute de construire un pont dormant.

Le fort ne reçut plus d’améliorations défensives par la suite, ses fortifications devenant plus ou moins obsolètes dans le dernier tiers du siècle, à la différence de la batterie basse, dite batterie de la Basse Malgue, désormais batterie de côte, puis batterie de rupture autonome.

Nouvelles affectations du fort au XXe siècle

Si la fonction de casernement du fort, usuellement appelé « caserne Dugommier » au début du XXe siècle, restait prépondérante, la fonction carcérale fut remise en cause à partir de 1907, alors que le fort abritait le 17eme bataillon d’artillerie à pied, qui s’y trouvait à l’étroit. Une note ministérielle évoque l’hypothèse d’une réaffectation de la prison à l’administration pénitentiaire civile après évacuation, ce qui est rejeté net par le génie, du fait de l’imbrication de la prison dans les casernements, et parce que l’évacuation, si elle avait lieu, devait plutôt profiter au confort des artilleurs résidents. En 1909, il fut question du transfert de la prison au fort Malbousquet, mais dans les faits, rien ne fut décidé et le ministre de la guerre demanda l’année suivante la réorganisation des locaux carcéraux de Lamalgue pour y introduire le régime de l’emprisonnement individuel, ce qui se heurtait aux limites de capacité du fort, dont les locaux de casernement de troupes.

Le 25 février 1921, le ministre de la guerre décrétait la suppression définitive de la prison militaire du fort Lamalgue, dont le personnel fut affecté à la nouvelle prison militaire de Strasbourg, les détenus étant transférés en revanche à la prison militaire de Marseille (fort Saint-Jean) 42]. A la suite de l’évacuation, la « caserne Dugommier » déclarait une capacité ordinaire de 200 hommes. En 1924, le fort était affecté au 4e régiment d’infanterie coloniale, à une compagnie de mitrailleuses et à son État-major, avec 50 chevaux, ce qui imposa la construction d’une écurie et d’un garage-hangar dans le fossé sud.

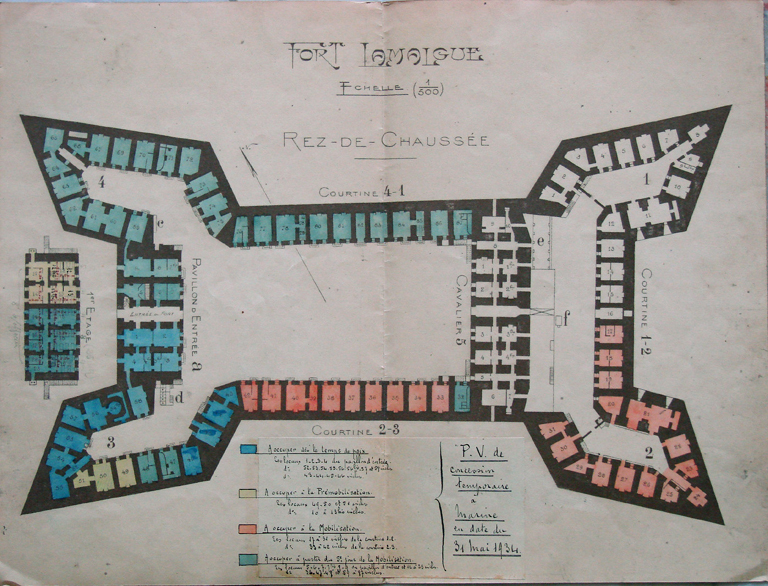

Le génie avait concédé à la Marine dès 1923-1925 une partie de la terrasse du cavalier et un local à l’étage. Cette cession fut complétée par celle des plates-formes du bastion 3 par procès verbal du 31 mai 1934. Ce PV prévoyait aussi la concession temporaire à la Marine de la majeure partie des casernements du fort, excepté ceux du cavalier et ceux du bastion 1, locaux à occuper de façon échelonnée, partie en temps de paix, partie à la mobilisation 43.

En 1931, un central radio destiné à l’amiral commandant le secteur avait été aménagé 44 dans les souterrains de la face et du flanc droits du bastion 3. Un blindage de protection en béton non armé étant prévu sur la plate-forme au-dessus. Les dénivelés présentés aujourd’hui par les terrasses correspondent à la présence de cette dalle. Les portes blindées étanches sont commandées en 1939, la guerre étant déclarée, pour sécuriser ce PC radio 45.

Un procès-verbal du 20 janvier 1940 concédait enfin à la Marine la majeure partie du fort Lamalgue et de ses dehors, à l’exception de la double demi-lune nord et de l’ensemble des dehors du front d’attaque (demi-lune, contregarde, couvre-faces, chemin couvert et galeries, lunette), conservés par le département de la guerre comme dépôt de munition et d’artillerie. La guerre se réservait aussi la totalité de la batterie de la Basse-Malgue, déclassée depuis 1934. Par ailleurs, le polygone était réduit, une partie des glacis concédés au domaine civil, dont le glacis sud attribué à la société d’agriculture de Toulon 46.

Par note du 25 décembre 1940, l’amiral Darlan (alors amiral de la flotte et secrétaire d’état à la Marine) informait le préfet maritime de Toulon de son intention d’installer provisoirement les locaux de l’école navale dans le fort Lamalgue. Le projet allait être étudié par la direction des travaux maritimes avec le commandant de l‘école, qui ralliera Toulon le 20 janvier 194147. En principe, les secteurs du fort devaient être affectés comme suit : le bâtiment commandement (commandant et professeurs) dans le pavillon d’entrée, les élèves logés dans le cavalier, les officiers-mariniers et l’équipage logés dans les bastions 1 et 2 (front Est du fort), les salles de TP et magasins dans les souterrains. L’installation devait être effective à la rentrée1941. Un contingent de 100 élèves fut recruté en octobre 41 à l’issue du concours organisé en zone libre. Les aménagements des locaux existant du fort furent complétés par d’importantes constructions neuves, d’abord sans grand souci esthétique. Les premières furent les locaux abritant un amphithéâtre, bâtis l’été 1941 sur la plate-forme de la courtine nord, dans la partie est, proche du cavalier. En octobre de la même année un logement pour le commandant forma un appendice au nord de l’étage du pavillon d’entrée. Enfin des logements pour officiers-mariniers furent construits sur le bastion 1 (nord-est) et la demi-courtine 1-2 attenante (front Est).

En 1942, une nouvelle campagne plus ambitieuse fut dirigée par l’ingénieur en chef des Travaux Maritimes Marmottans, avec un certain souci de bonne intégration architecturale, en vue d’accueillir une seconde promotion d’élèves. C’est alors que la double demi-lune fut couronnée par un ensemble de bâtiments destinés aux postes des élèves (14 postes de 10 élèves chaque) et à des chambres pour officiers, officiers-mariniers et maîtres de l’école. Le bâtiment de la courtine nord fut agrandi vers l’ouest pour abriter une bibliothèque et une salle de jeux, achevés en janvier 43. La portion sud du front Est (demi-courtine et bastion sud-est) reçurent des locaux pour loger des officiers-mariniers. A l’étage du pavillon d’entrée, un appendice pour une chambre d’officier fut construit au sud, en symétrie du pavillon du commandant. Ces dernières adjonctions durèrent peu : le pavillon d’entrée, touché et ruiné par un bombardement, fut démoli entre novembre 1947 et février 1948 48. Seuls furent conservés les façades des portes et les infrastructures en rez-de-chaussée. Les cages d’escaliers menant aux souterrains furent condamnées.

La seule autre partie du fort qui ait été démolie, cette fois intégralement, à une date relativement récente, est la petite demi-lune du front est, aujourd’hui remplacée par un bâtiment d’architecture contemporaine qui en reproduit le plan, mais sur une emprise au sol plus vaste, joignant la courtine. La quasi-totalité des fossés a été légèrement rehaussé, nivelé et asphalté pour une utilisation comme allées carrossables, aires de stationnement automobile, etc.

Le fort est aujourd’hui été affecté à de nouveaux usages par la Marine, cette évolution ayant commencé dès l’immédiat après-guerre. Le centre de gestion et soutien du parc automobile de la région maritime s’y installa à partir de 1946, entraînant la construction d’un hangar (aujourd’hui heureusement supprimé) au milieu de la cour, ancienne place d’armes. A la même époque, les organismes de gestion administrative des personnels militaires de la marine commencèrent à s’installer dans le fort. Le bureau des matricules investit le bâtiment de la courtine nord. En 1957-58, des études et travaux importants sont réalisés pour installer le nouveau BMM-CGR (bureau maritime des matricules et centre de gestion des réserves) compétent pour l’ensemble de la marine nationale. L’agrandissement de la porte du fort fut envisagé pour faciliter le passage des camions, mais le projet ne fut qu’incomplètement réalisé. C’est dans ce contexte que fut édifié le bâtiment occupant la plate-forme de la courtine sud, en symétrie de celui du nord.

Analyse architecturale

Site et implantation générale

Le fort Lamalgue occupe une petite éminence culminant à 42m d’altitude, située à l’est de la ville de Toulon, à une distance d’environ 1km du tracé de l’enceinte urbaine bastionnée ou corps de place. La distance du fort proprement dit à la mer est d’environ 200m (à partir du fossé sud). L’étroitesse de l’éminence naturelle, allongée dans l’axe est-ouest, et la rapidité des pentes, surtout au sud vers la mer, ont déterminé, comme on l’a vu, le plan du fort, souvent jugé trop étroit et en général trop petit, tout en imposant aux glacis une pente qui ne pouvait être correctement balayée depuis les parapets du fort.

Le lien matériel et historique du fort Lamalgue avec les fortifications urbaines de Toulon a été entièrement effacé du site actuel par les plans d’urbanisme du XXe siècle : l’ancienne communication retranchée a disparu, et son emplacement est occupé par une avenue qui en suit à peu près l’axe. Le chemin d’accès au fort, qui abordait le front de gorge en décrivant un double virage pour gravir la pente naturelle, a été adapté en conservant une partie de ce tracé. Quand à la communication à la batterie de la Basse-Malgue, elle a été entièrement masquée par les aménagements du lotissement qui occupe les pentes et glacis sud, comportant des barres d’immeubles de logements collectifs. Le même type d’aménagement locatif se développe densément sur l’emplacement du glacis ouest, devant l’ancien front d’attaque, avec voie bitumée sur l’ancien chemin couvert, mais ce lotissement a conservé en assez bon état l’ancienne lunette, dont les fossés ont été toutefois comblés, ses vestiges constituant un « motif » paysager insolite au milieu d’un jardin public entouré de barres d’immeuble qui déconnectent visuellement cet ancien ouvrage avancé du front est du fort. La croissance urbaine a également oblitéré l’ancienne co-visibilité entre le fort Lamalgue et le fort Sainte-Catherine, situé à 1500m de distance au nord/nord-ouest.

Plan, distribution spatiale, circulations et issues

L’état actuel du fort Lamalgue a conservé assez complètement, à une demi-lune près, ses élévations telles que construites pour l’essentiel entre 1764 et 1777, dehors compris. Les dispositions générales réalisées sous la direction de Milet de Monville se présentent comme un compromis entre celles du projet Niquet de 1708 et celles du projet Guiraud de 1750. Les éléments architecturaux relevant respectivement de l’un et de l’autre ont été exposées dans la partie historique de cette monographie, et il n’est pas dans le propos de l’analyse descriptive de revenir en détail sur cet aspect particulier. Notons toutefois que le plan du fort réalisé, un rectangle approximatif allongé dans l’axe est-ouest, cantonné de bastions eux-mêmes un peu étirés dans le même axe, avec porte au milieu du front ouest, se superpose sans doute d’assez près à celui amorcé en 1708, sans vraiment le dépasser en surface. On peut encore repréciser que le fort réalisé doit au projet de 1750 le caractère identique de ses quatre bastions, le parti des casemates adossées systématiques et la configuration complexe des dehors du fossé du front d’attaque. En revanche, le principe du cavalier coupant transversalement le fort en deux parties inégales : à l’ouest la grande place d’armes avec deux bastions (3-4), à l’est une sorte de « corne » (selon le terme de Milet de Monville 49) avec les deux autres bastions (1-2), est repris du projet de 1708.

Long de 155m de la courtine du front de gorge à celle du front d’attaque, le plan général n’est pas le rectangle parfait proposé en 1750, mais plutôt un trapèze tendant au rectangle, comme dans le projet de 1708. En effet, si les courtines des fronts est, sud et ouest sont à angle droit l’une de l’autre, la courtine nord (4-1) n’est pas parallèle à celle du sud (2-3), évasant sensiblement le fort d’ouest en est. De ce fait, la courtine ouest (3-4) ou courtine d’entrée n’est longue que de 35m de flanc de bastion à flanc de bastion, tandis que celle de l’est (1-2) atteint 40m.Aux courtines des quatre côtés de l’enceinte sont adossées des ailes de casernement casematées, la plupart de deux étages (soubassement dit souterrain et rez-de-chaussée) portant plates-formes d’artillerie bordées d’un parapet maçonné à embrasures, nombreuses et rapprochées, pour le tir à barbette. Les façades de la majeure partie de ces casemates en série, chacune percée d’une porte (à gauche) et d’une fenêtre, ouvrent sur la cour centrale ou place d’armes qui règne sur les trois quarts ouest de l’aire intérieure du fort. Les autres règnent sur l’aire intérieure de la « corne ». Ce système est étendu aux bastions,