Stagiaire au service de l'inventaire de la ville de Nice entre janvier et mars 2019.

Responsable de la cellule "inventaire du patrimoine architectural et paysager" à la ville de Nice, depuis septembre 2018.

- recensement du patrimoine balnéaire, patrimoine de la villégiature de Nice

-

Hérault MarieHérault MarieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômée d’État. Historienne des jardins et du paysage. Doctorante en histoire de l'art.

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Nice - Nice

-

Commune

Nice

-

Lieu-dit

Vieux-Nice

-

Adresse

rue Catherine Ségurane

,

montée Eberlé

,

rue de Foresta

,

montée Monfort

,

rue des Ponchettes

,

montée du Château

-

Cadastre

2017

KN

0042

-

Dénominationsparc

-

Appellationsparc de la colline du Château

XVIIIème siècle

Au XVIIIème siècle, il ne reste de la tour Saint-Elme, future tour Bellanda, que les ruines de sa base. Le cimetière du Château est créé en 1783 au nord de la colline du Château (Le Petit Niçois - LPN, 17 novembre 1897).

XIXème siècle

Reboisement

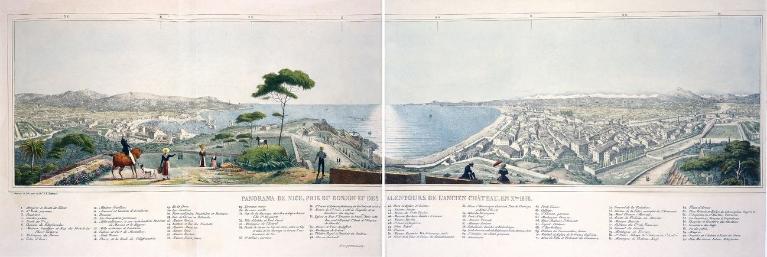

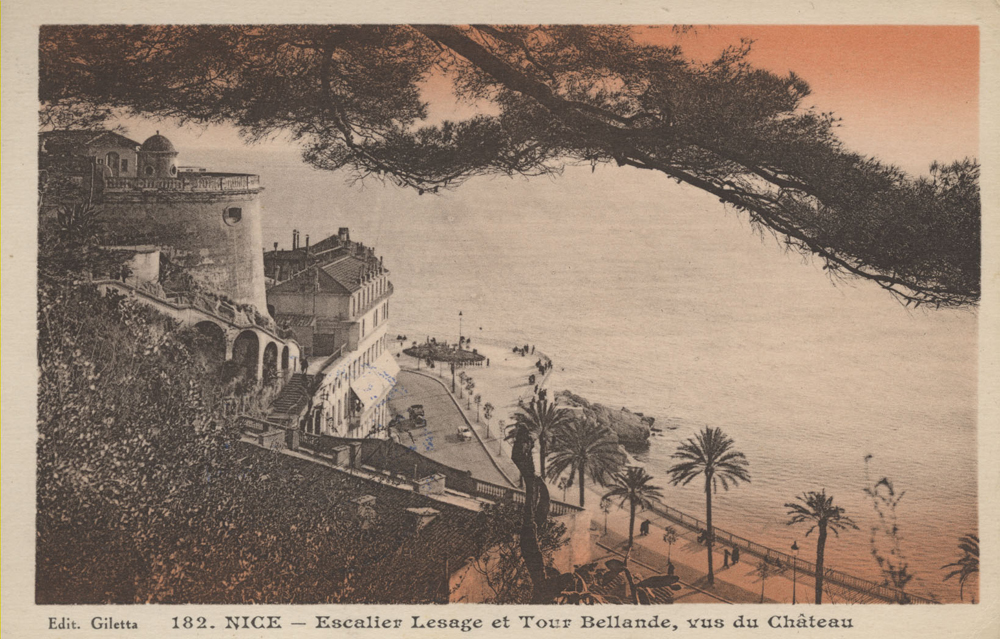

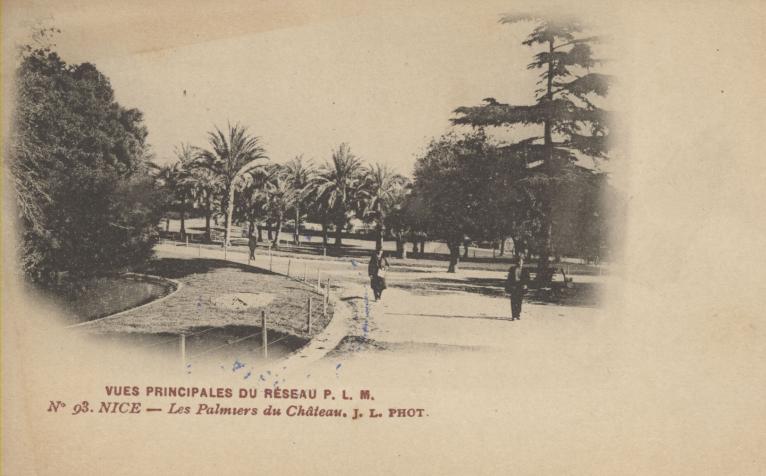

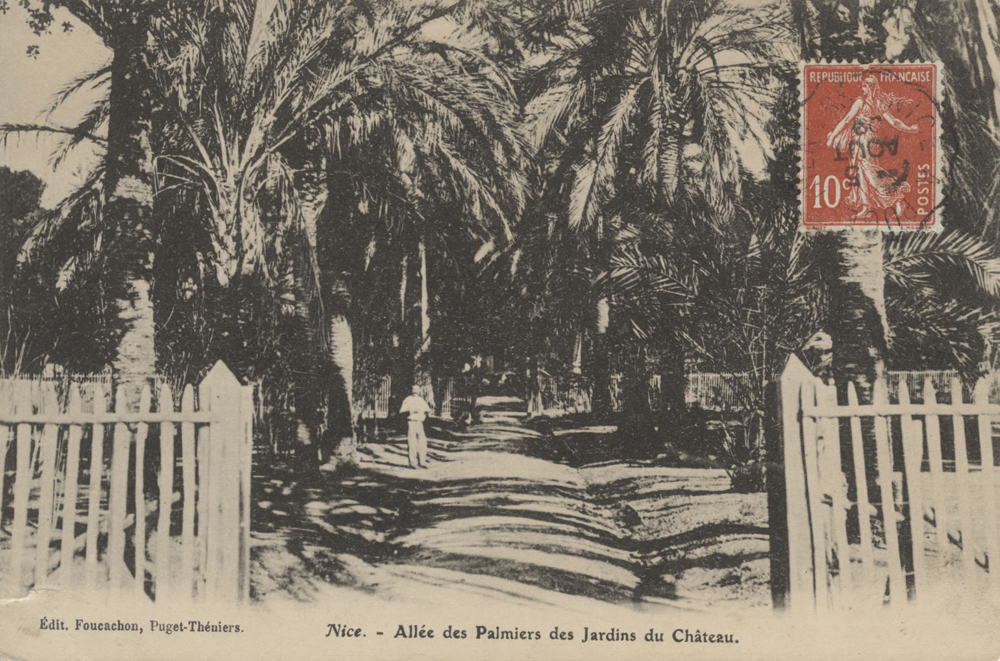

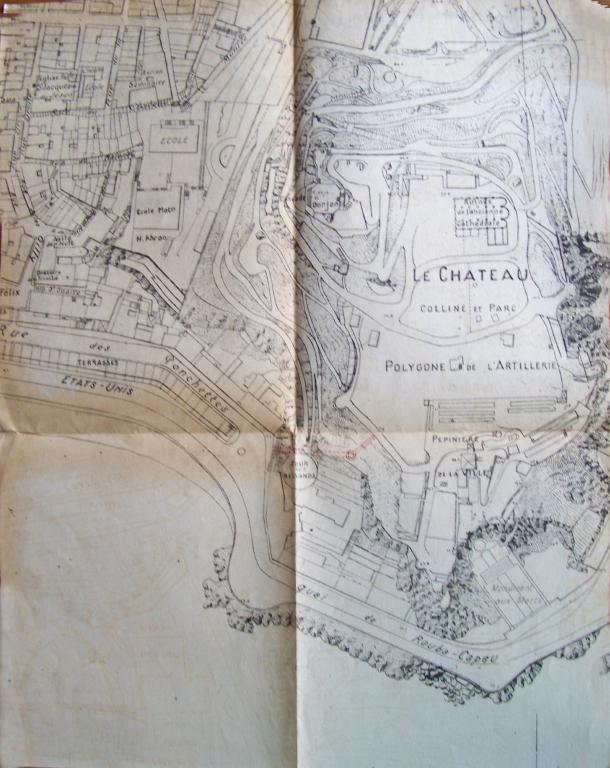

Les terrains dépendant de l’ancien château sont concédés à la ville de Nice à titre d’usufruit par lettres patentes du roi Charles-Félix en date du 3 mai 1822 dans le but « d’embellir les alentours de la ville avec des promenades publiques et des plantations » destinée à l’agrément des hivernants et de la population locale. En retour, la ville s’engage à conserver le donjon, le corps de garde et la batterie, à maintenir la remise pour les artilleurs et une poudrière, à ceindre le puits au-dessus des Ponchettes pour éviter les incidents, à réserver l’exploitation de la carrière de pierres à l’Etat (site actuel du Monument aux morts) et à verser un viager au commandant du Château (Archives départementales des Alpes-Maritimes - ADAM 1 FS 60, lettres patentes du 3 mai 1822 ; FS 248). Des travaux sont engagés en 1823 pour construire une route menant au Château et des plantations d’arbres sont réalisées (Archives municipales de Nice - AMN, 03/18) par le baron Milonis. En décembre 1823, 320 arbres des Alpes, 5000 arbres du pays et arbustes sont plantés sur la colline. Le 21 juin 1824, Honoré Clérissi, concessionnaire d’une partie des terrains du Château demande l’autorisation de « régulariser les restes de la tour Saint-Elme en y formant une terrasse à son usage ». La demande est autorisée par le premier consul. Des travaux conséquents sont réalisés, pour aboutir à l’actuelle tour Bellanda, servant d’annexe à la pension Clérissi puis d’annexe à l’hôtel suisse, qui lui fait suite. En 1831, la Chambre Royale d’Agriculture et de Commerce demande la concession du site du Château. Il est convenu que la Chambre prenne le relais et continue les plantations afin d’atteindre l’objectif fixé par les lettres patentes de 1822 en assumant la totalité des frais. Le Conseil de la ville accepte en considérant que la Chambre d’Agriculture est davantage qualifiée, par sa vocation, pour la tâche à accomplir et que l’accord permet une économie substantielle des finances communales. Le transfert d’attributions est ratifié le 12 janvier 1832 par le roi Charles-Albert et le ministre Tonduti de l’Escarène. Le naturaliste Antoine Risso figure parmi les membres de la Chambre. Il s’adresse à des établissements hors du comté : la maison Vilmorin-Andrieux à Paris, Burdin Ainé à Turin, une pépinière de Centallo dans la province de Cuneo (ADAM 33 J 42). L’avocat, théologien et vice-syndic, François Bottieri le remplace au même poste. La colline commence à changer d’aspect : flore luxuriante, belvédères et balustrades permettent aux promeneurs comme l’impératrice douairière de Russie et le roi Victor-Emmanuel II d’apprécier les points de vue sur la Méditerranée. Le vice-syndic Adolphe Perez lui succède à la charge de codirecteur des œuvres d’embellissement du Château » en février 1855. Sous sa direction, les travaux de terrassement mettent à jour des tombes et les fondations de la cathédrale. Ces découvertes le détournent de sa première mission (TOMBACCINI VILLEFRANQUE, Simonetta, « Jardins privés et publics à Nice, 1814-1860 », in Nice-Historique, janvier-mars 2009, p. 48-52). Les droits de propriété du Château sont cédés à la Ville le 28 juin 1858. Une cérémonie est organisée lors du rattachement de Nice à la France en 1860 en présence de l’empereur Napoléon III. Une plateforme est installée sur la colline du Château ainsi qu’une tour en haut de laquelle le souverain peut admirer la ville dans son ensemble (THUIN-CHAUDRON, Véronique, De la colline du Château aux château des collines, Architecture, construction, urbanisation de 1860 à 1914, Nice : Serre, 2009, p. 26). L’attique de la porte de Turin (érigé en 1782 par l'architecte Bonvicini), détruite en 1873 est intégré à la plateforme supérieure du Château, au pied de l’escalier monumental du donjon. Une allée de palmiers est créée sur le versant oriental du château en 1881 (LPN, 21 février 1881). En 1882, on constate que la promenade du Château est laissée à l’abandon car l’accès est difficile et à l’écart des quartiers touristiques.

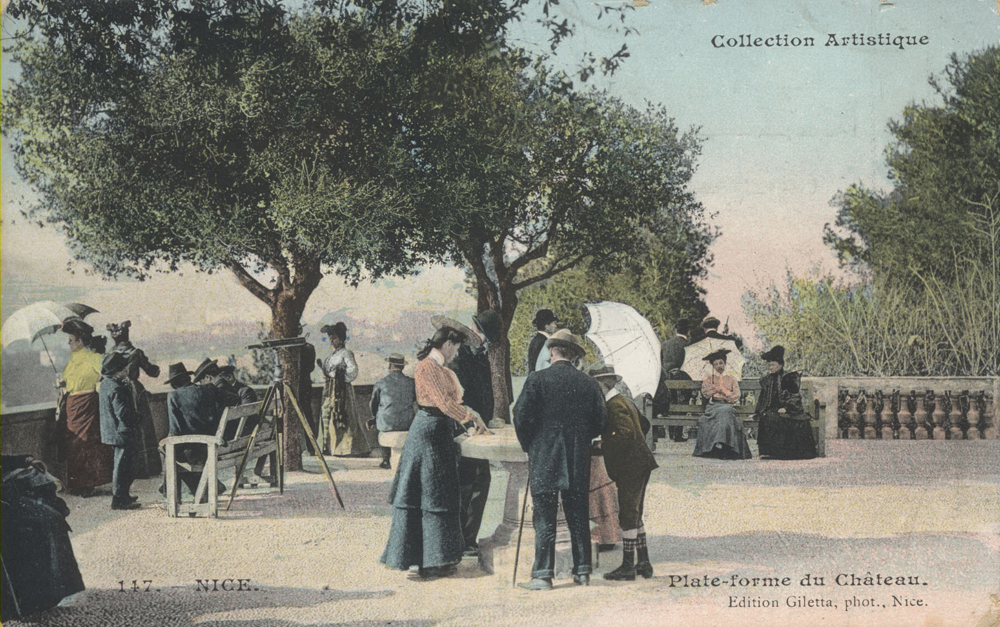

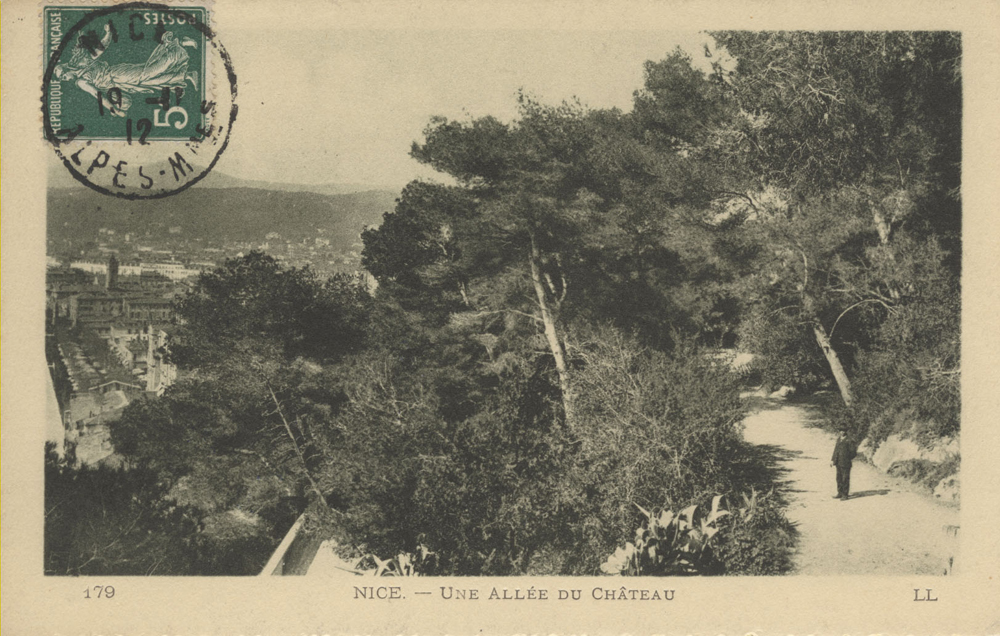

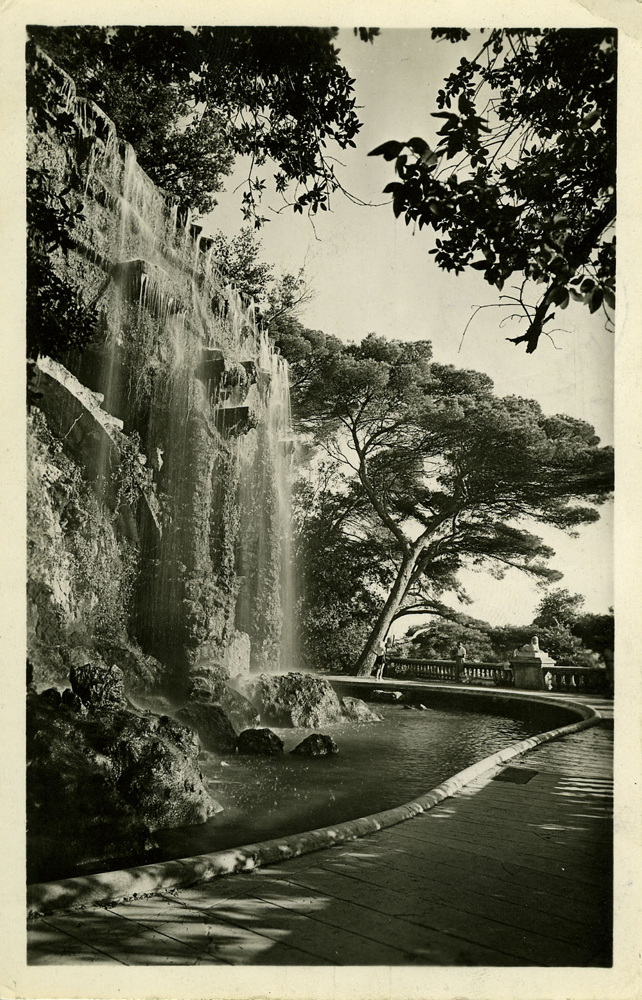

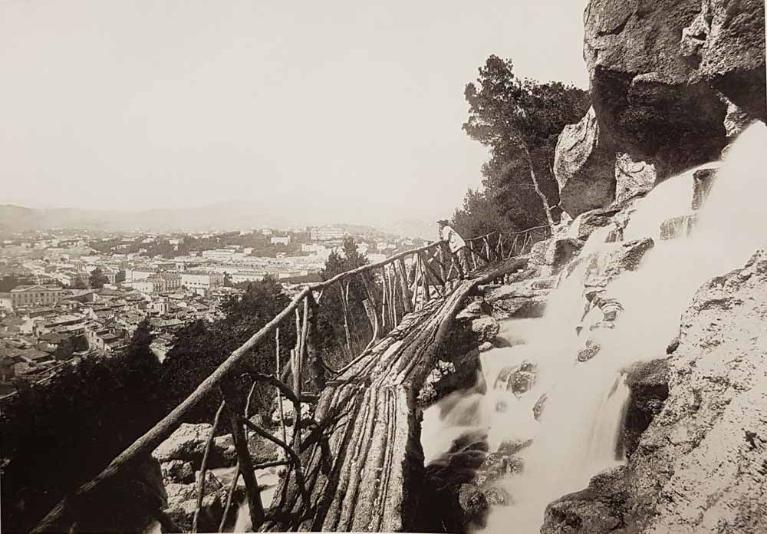

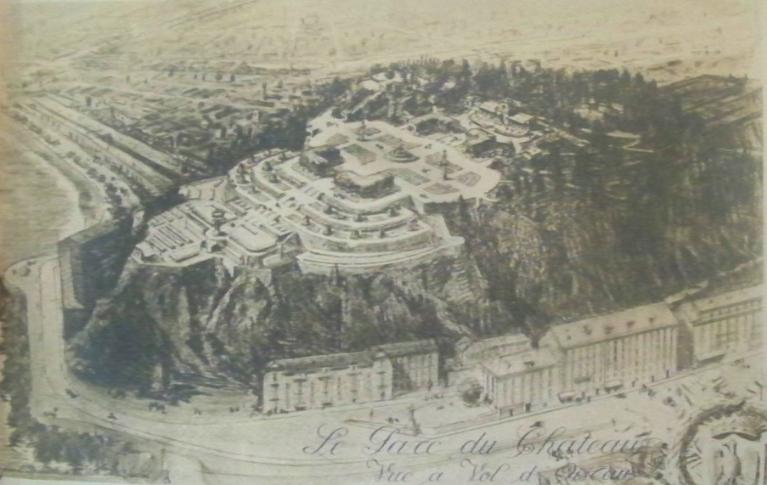

Création de divers points d'intérêt sur la colline

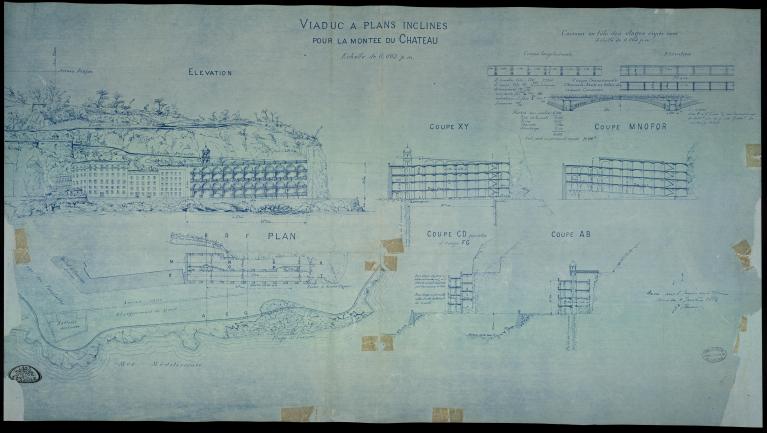

Un projet est imaginé par un ingénieur de la Ville, Bérard, pour résoudre ce problème : destruction de la batterie, installation d’un square aux Ponchettes, prolongement du quai des Etats-Unis, création d’une route d’accès de 80 mètres en lacets sous la forme d’un grand viaduc métallique (LPN, 11 mai 1882). La municipalité décide de la construction d’un grand bassin alimenté par une cascade de vingt mètres sur onze, œuvre de M. Bérard, ingénieur de la ville de Nice. Elle est alimentée par l’eau de la Vésubie. On y adjoint des rochers factices. L’absence d’eau avait empêché jusqu’alors la création de jardins sur la colline (LPN, 21 mars 1885). La cascade est mise en marche le 11 juillet 1885 (LPN 10 juillet 1885). La plateforme supérieure est nivelée et parée de larges massifs de plantes et de gazon. Une pépinière de 5 000 à 6000 plantes y est également créée (LPN, 10 juillet 1885). Les bosquets mêlent ruines avec inscriptions et végétation luxuriante. La promenade du Château offre plusieurs points de vue admirables (LPN, 28 octobre 1885). Les promeneurs peuvent contempler le panorama de la ville à leurs pieds. Les plantations et l’aménagement du Château participent à la mise en scène du front de mer. En 1888, un escalier d’accès au Château est construit au pied de la tour Bellanda. Sa création est rendue possible grâce à un legs de M. Lesage, ancien maire d’une commune de l’Orne retiré à Nice. Il est formé de trois plans inclinés rejoignant la route carrossable qui longe la tour Bellanda (LPN, 4 février 1888). Une table d’orientation construite à l’initiative du Touring-Club de France est inaugurée en avril 1903 (AMN, Presse Carton 70). C'est la première installée en France par cet organisme avec celle d'Hyères.

XXème siècle

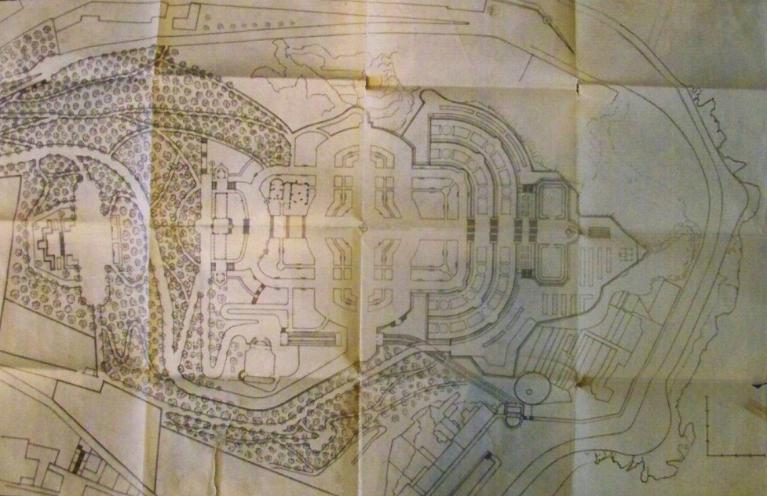

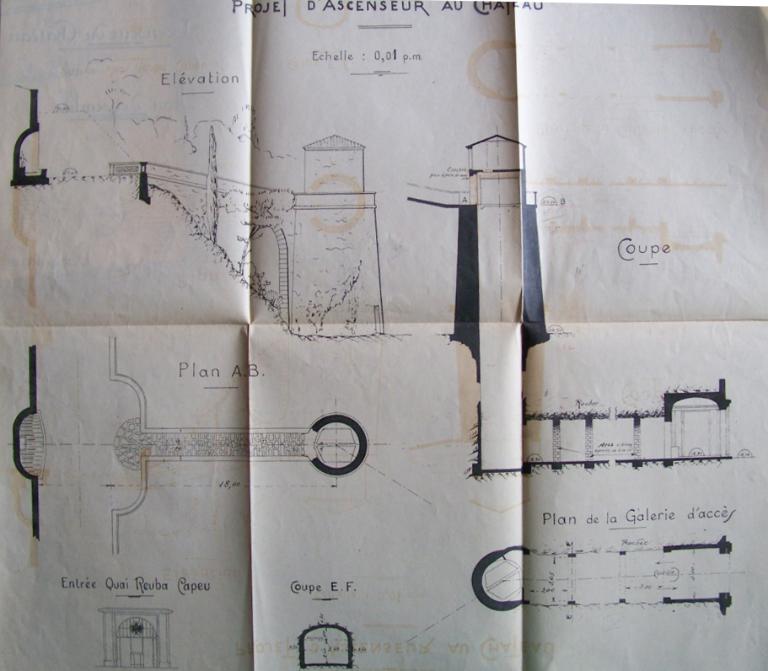

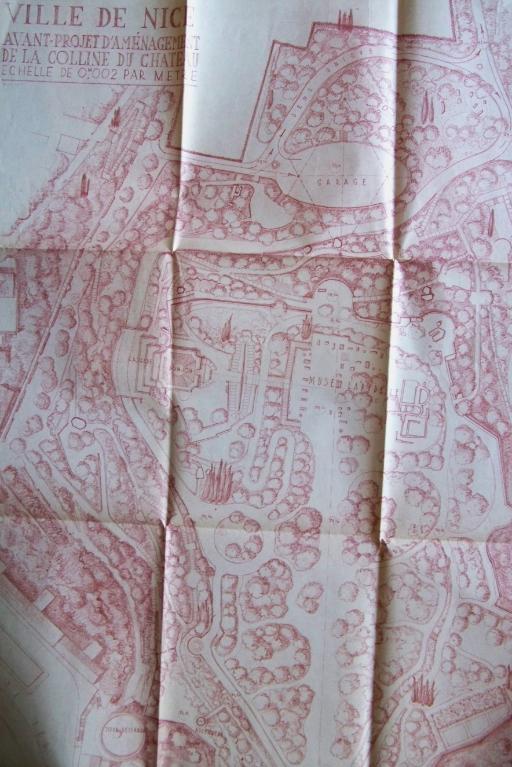

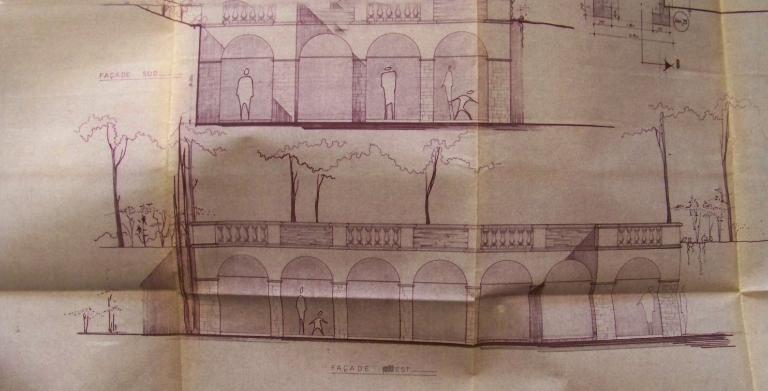

Le plateau supérieur du cimetière du Château est modifié en 1909 (AMN 1 W 338). En janvier 1910, un projet d’ascenseur funiculaire mis au point par M. Canevari, représentant de la Société Française Stigler, est présenté au conseil municipal (LPN 18 janvier 1910). Le projet n’aboutira pas mais l’idée d’un ascenseur est lancée. Le projet d’érection d’un monument du souvenir en hommage aux niçois morts lors de la Première Guerre Mondiale est approuvé lors du dernier conseil municipal de l’année 1918. Dès l’origine, le choix du lieu se porte sur le pied de la colline du Château, sur le rocher de l’ancienne carrière : « la majesté du lieu, près du rocher sacré, face à la mer, immensément bleue, au pied du donjon qui fut le témoin de notre histoire locale, près de l’Acropole Niçoise, était propre à honorer [la] glorieuse mémoire (AMN 1 W 366) ». Le concours d’architectes est lancé le 22 février 1919.Le jury retient le projet de l’architecte niçois Roger Séassal, grand prix de Rome en 1913. La pose symbolique de la première pierre a lieu 11 novembre 1924. L’inauguration a lieu le 29 janvier 1928. La réception définitive par l’architecte en chef est faite en décembre 1928. En 1933, une voie d’accès au cimetière (correspondant à l’actuelle allée François Aragon) est mise au point par l’ingénieur en chef de la ville de Nice. Elle permet la création d’une route à sens unique contournant le cimetière suivant le parcours montée Eberlé – actuelle Allée François Aragon – actuelle Allée de la Fontaine aux oiseaux aboutissant sur la montée Eberlé. Cette voie nouvelle passe par la propriété des Cessolines (AMN 1 W 344). La partie acquise par la Ville permettra un agrandissement de la partie nord du cimetière dès l’année suivante (idem). La même année est achevée la construction de la chapelle du cimetière à l’emplacement de la morgue qui est transférée dans les sous-sols (LPN 27 septembre 1933). La colline du Château est classée site naturel par arrêté ministériel le 24 décembre 1935 (AMN 195 W 09). Le classement du site est lié à la publicité abusive et notamment à la présence d’une enseigne lumineuse permanente « Grand Marnier » sur la plateforme de la tour Bellanda. Le périmètre de protection s’étend aux limites naturelles du parc. Toute intervention est dorénavant soumise à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), sous l’autorité du Préfet et en association avec des représentants scientifiques et associatifs. Au cours des années 1937-1938, le projet d’ascenseur conçu par l’ingénieur Milan est accepté (LPN 10 août 1937 et AMN 1 W 359). Il sera logé dans un puits désaffecté creusé au XVIème siècle par l’ingénieur génois Charles Brégante. La construction est stoppée par la guerre. Un plan d’aménagement de la partie sud-ouest de la colline est mis au point durant l’été 1939. Un appel d’offres est lancé afin de construire (murs de soutènement et murs bahuts en maçonnerie de pierres sèches et maçonnerie hourdée au mortier de chaux) et d’aménager une esplanade (pas d’âne, escaliers, WC, bancs de repos) (AMN 1 W 359). Cette esplanade correspond à l’actuelle allée Professeur Benoît. Des travaux de restauration et d’aménagement des versants sud-ouest et nord-ouest sont en cours en novembre 1940. Il font partie d’un projet global ambitieux comprenant la restauration et la reconstruction des murs de soutènement, l’amélioration des escaliers et des pas d’âne, l’établissement de bancs et de balustrades, l’ajout d’ouvrages d’art sur la partie nord-ouest, la création d’une grande terrasse promenade sur le versant ouest de laquelle partira une promenade circulaire, la création d’une terrasse de verdure d’une largeur de trente-cinq mètres avec allées centrales et latérales comportant un musée lapidaire où seront mis en relief les vestiges de l’ancienne cathédrale, la construction d’un ascenseur, d’une nouvelle route d’accès et de terrains d’entraînement et de jeux sur le terrain de l’ancienne carrière. Le chantier favorise la réutilisation de vieux pavés, de dalles de la Spezzia et de matériaux des fouilles de la Compagnie des Eaux stockés dans les entrepôts de la Ville (AMN 1 W 359).

Seconde Guerre mondiale

Ce projet d’envergure est stoppé pendant la guerre. Les éléments principaux seront repris dans les travaux du début des années 1950. Pendant la Seconde guerre Mondiale, la colline est interdite au public et occupée par les troupes d’Occupation. Les allemands creusent des galeries souterraines. Un des escaliers du casino de la Jetée-Promenade, détruite pendant la guerre, est utilisé dans l’une d’entre elle et s’y trouve toujours de nos jours. Des travaux de restauration sont entrepris après la Libération (juin 1948) afin de réparer les dégâts causés par la présence des troupes d’Occupation sur la colline du Château (AMN 1 W 359).

Importants aménagements de la seconde moitié du xxème siècle

Le tournant de 1950 (plus précisément 1951-1953) marque une étape importante dans l’aménagement de la plateforme supérieure et de la pointe sud. Les travaux visent à la création d’un jardin dans la zone comprise entre l’allée promenade circulaire et les limites sud-est et sud-ouest (zone où déboucheront les passagers du futur ascenseur), la suppression des voies carrossables du plateau supérieur qui devient exclusivement piéton, à la création d’un musée lapidaire depuis les ruines de l’ancienne cathédrale jusqu’au donjon, à l’adjonction d’une nouvelle terrasse au donjon, à l’ajout de motifs de sculpture exposés auparavant dans les jardins du musée Massena, à la mise en valeur de la cascade, à la création d’un parc de stationnement, à l’aménagement d’une allée promenade de laquelle partiront en éventail divers sentiers, escaliers rustiques, pas d’âne aboutissant au bord extrême du plateau, à l’aménagement de plusieurs points de vue situés au bord du plateau, à la plantation de plusieurs essences (pins, chênes verts, caroubiers, cyprès, pins parasols, oliviers, micocouliers, lentisques, myrtes, romarins, cistes, bruyères, luzernes arborescentes et arbustes) et enfin à la création d’un escalier d’accès monumental partant de la rue Rossetti et rejoignant l’esplanade ouest du château afin de relier la vieille ville et la colline. Le projet prévoit par ailleurs l’ajout de mosaïques de galets dessinées par M. Catherin, architecte en chef de la ville de Nice sur le thème de l’Odyssée (AMN 1 W 359). L’ascenseur est mis en marche en 1953 (Nice-Matin 30 juin 1953). La tour Bellanda, dont la façade était très dégradée, est restaurée en 1958. Après un projet avorté de musée Berlioz, un musée de la Marine est inauguré en mai 1963 en son sein. Un projet d’abri public entre les ruines de l’ancienne cathédrale et le donjon est proposé en 1966. Il est concrétisé l’année suivante et suit les plans de l’ingénieur Simon-Suisse, domicilié au 18 avenue Georges Clémenceau à Nice (AMN 606 W 18). Au cours de l’été 1972, l’escalier d’eau de la cascade est redessiné et une réfection des faux rochers est menée (AMN 3 W 306). L’été suivant, les balustrades de la terrasse et de l’escalier à double révolution du donjon sont reconstruites par la société Degioanni, domiciliée 14 rue Pierre Barelli à Nice selon les plans de la municipalité (AMN 3 W 340 et AMN 1 W 359). L’année suivante, l’allée du professeur Benoît est aménagée et l’escalier monumental du donjon est reconstruit. Au cours de la décennie 1970, des mosaïques de galets (« pavimenti ») représentant diverses espèces d’oiseaux en application murale dans les arcades de part et d’autre de la Fontaine aux oiseaux située sur l’actuelle allée de la Fontaine aux Oiseaux sont créés. Ces travaux sont l’œuvre d’artistes des ateliers municipaux autour de Honoré Gilly (Nice-Matin, 17 mars 1977). Un restaurant est ouvert en 1977 à proximité du donjon (Nice-Matin, 15 juillet 1984). La machinerie de la cascade est restaurée et améliorée en 1984 par la société E.N.P., domiciliée au 6 de la rue Anatole de Monzie à Nice (AMN 606 W 18). Un plan de reboisement ainsi que des restaurations d’éléments décoratifs ont débuté en 2018.

La colline du château est probablement le premier site d'implantation du comptoir grec Nikaïa vers 350 av. J.-C. Elle devient un site fortifié abritant un château-fort seigneurial et la cathédrale Sainte-Marie à la période médiévale. Une citadelle est créée à partir de 1570, entraînant la colline dans une vocation presque exclusivement militaire. La ville subit plusieurs assauts au cours des XVIe et XVIIe siècles et le démantèlement des constructions défensives ainsi que des fortifications de la ville sont finalement ordonnées par le roi de France Louis XIV. En 1783, un cimetière vient occuper le nord de la colline. Le conseil communautaire de la ville demande l'octroi de la colline à l'administration sarde le 6 décembre 1821. A partir de 1822, ce même conseil entreprend un grand projet de transformation du site en jardin public, rendu possible par la cession des terrains militaires à la ville après 1847. L'ingénieur Paul Gardon semble y avoir travaillé. Le projet est celui d'un parc paysager, dans lequel la Chambre royale d'agriculture travaille à acclimater un grand nombre de végétaux exotiques. Il est conçu pour l'agrément des villégiateurs hivernants. Divers aménagements sont réalisés dès la fin du 19ème siècle dont le plus important est la construction de la cascade (Bérard ingénieur). Dans les années 1950, le parc est réaménagé. Au début des années 1970, des mosaïques ainsi que des calades sur la thématique de la Grèce antique et sur la thématique animale sont créées par l'architecte Charles Catherin et réalisées notamment par Honoré Gilly (signature au début des degrés longeant le jardin pour enfants). Des fouilles archéologiques, entreprises sous la direction de Fernand Benoit, dégagent les vestiges de la cathédrale médiévale.

La colline du château est aujourd'hui un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930. Elle est également en « zone de présomption de prescription archéologique » depuis 2008 et constitue une « zone naturelle à protéger » au sens du Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 23 décembre 2010. Elle est enfin inscrite en secteur « Nj » (jardins, cimetières et terrains de sports) dans la cartographie générale du PLU.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

- 1822, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Catherin Charlesarchitecte attribution par source, signatureCatherin CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à la ville de Nice, dessinateur des oeuvres en calades et mosaïques du Parc du château à Nice.

-

Auteur :

Gilly Honorémosaïste attribution par source, signatureGilly HonoréCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

A réalisé vers 1950 les oeuvres en calades et mosaïques du Parc du château à Nice.

-

Auteur :

Bérardingénieur civil attribution par sourceBérardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, ayant réalisé la cascade du Parc du Château à Nice.

-

Auteur :

Gardon Paulingénieur attribution par sourceGardon PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, 1ère moitié du 19e siècle, formé à l'Ecole Centrale. A produit en 1822 une étude pour la création d'un canal au Var. A Nice, il édifie le Pont-Neuf (1820-1824) et le Pont-Magnan (Source : DUVIGNEAU Marion, La compagnie du gaz et de l'électricité de Nice, note 10).

-

Auteur :

Parc d'agrément en pente, terrasses et de niveau de 144 476 m2 au tracé irrégulier investissant la colline rocheuse et boisée de l'ancien château, « pivot du paysage urbain niçois » (Boursier-Mougenot, 1994, p.111). Cascade rocheuse monumentale. Nombreuses voies d'accès au parc. Montée Montfort à l'est bordée d'un cours d'eau permanent provenant de la cascade. Présence de belvédères, promenades ombragées, aires de jeux, vestiges archéologiques. Arcades et décors datant du 20ème siècle (mosaïques de galets et panneaux de céramique évoquant la mythologie grecque réalisés dans les années 1960-70). Plantations d'espèces indigènes et exotiques. Nombreux panoramas ouverts sur la paysage proche (la ville) et lointain (mer et sommets de l'arrière-pays). Table d'orientation sommitale mentionnant les grandes capitales et villes du monde.

-

Élévations extérieuresjardin en pente, jardin en terrasses, jardin de niveau

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur

-

Jardinsarbre isolé, groupe d'arbres, pelouse, rocaille de jardin

-

Techniques

- mosaïque

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Sites de protectionsite classé

-

Précisions sur la protection

Site classé par arrêté du 24 décembre 1935.

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Ville de Nice

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Métropole Nice Côte d'Azur

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

- (c) Ville de Nice

Bibliographie

-

Inventaire des éléments historiques structurels du 19ème et 20ème siècles, Parc de la colline du château, Nice / Patrimonia Crea . Nice : [s.n.], 2010. 3 vol.

-

BOURSIER-MOUGENOT, Ernest. Inventaire des parcs et jardins remarquables des Alpes-Maritimes. Nice : Conseil général des Alpes-Maritimes, 1994. 161 p.

p. 111 -

BODINIER Stephen. Le parc du château ou la restauration d'une friche urbaine. In Promenade(s) des Anglais. Paris : Liénart, Nice : ville de Nice, 2015. p. 139-145.

-

COLUCCINI, Olivier. Les fouilles archéologiques de la cathédrale du château à Nice. Dans : Archéam, n°11, 2002, p.17-21.

-

Lacroix, Jean-Bernard, Bracq, Jérôme. Du mélèze au Palmier, nature, culture et paysages des Alpes-Maritimes. Catalogue d’Exposition des Archives Départementales des Alpes-Maritimes, 2006.

Architecte diplômée d’État. Historienne des jardins et du paysage. Doctorante en histoire de l'art.

Stagiaire au service de l'inventaire de la ville de Nice entre janvier et mars 2019.

Responsable de la cellule "inventaire du patrimoine architectural et paysager" à la ville de Nice, depuis septembre 2018.

Architecte diplômée d’État. Historienne des jardins et du paysage. Doctorante en histoire de l'art.