On trouve trace de l'église de Méouilles, sous le terme de Medulla ou Medulha, dans les pouillées dès 1 300 ; l'édifice pourrait en fait dater de la période romane. A cette période, et jusqu'à la fin du 18e siècle, cette église est une église paroissiale dont dépend l'église de Saint-André (cf. annexe). Il s'agit d'un prieuré prébendé du chapitre cathédral de Senez, ainsi que le rapelle l'évêque dans sa visite de 1708.

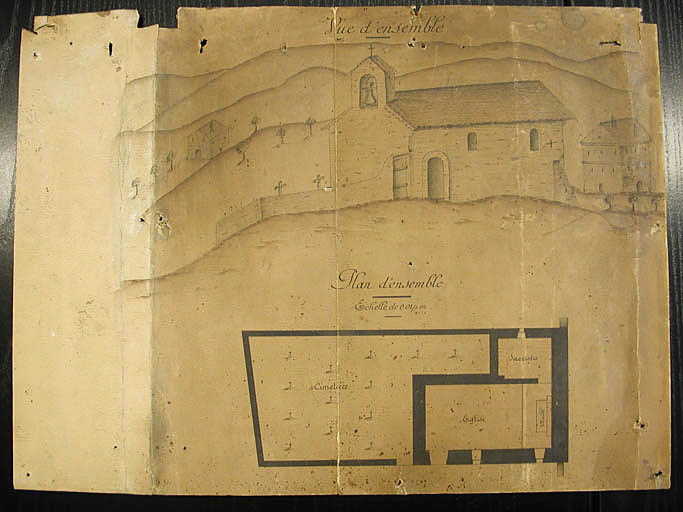

Sur la carte de Cassini, Méouilles comporte une église mais elle est mentionnée comme une succursale. Dans les visites pastorales du 18e siècle, l'église est sommairement décrite, pas toujours en bon état mais jamais ruinée, l'intérieur s'y répartit entre deux chapelles et un maître-autel : ce dernier semble dédié à Notre-Dame, ou à l'Assomption (1697 et 1745), la première chapelle, à côté et au nord du maître-autel, est dédiée au Saint-Esprit (mention dès 1697) et appartient au seigneur du lieu, la seconde, dédiée à saint Jean (puis en 1786 à la sainte Croix) se trouve contre le mur nord. Dans une visite de 1779, la sacristie est située "derrière le grand autel". La chapelle ne semble par ailleurs pas en très bon état puisque l'évêque écrit "les murs en dehors doivent être reparés vers les fondemens [sic] pour prévenir à peu de frais une ruine prochaine".

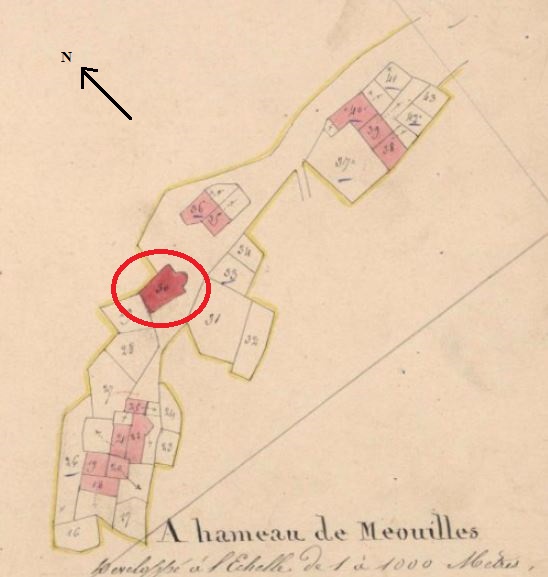

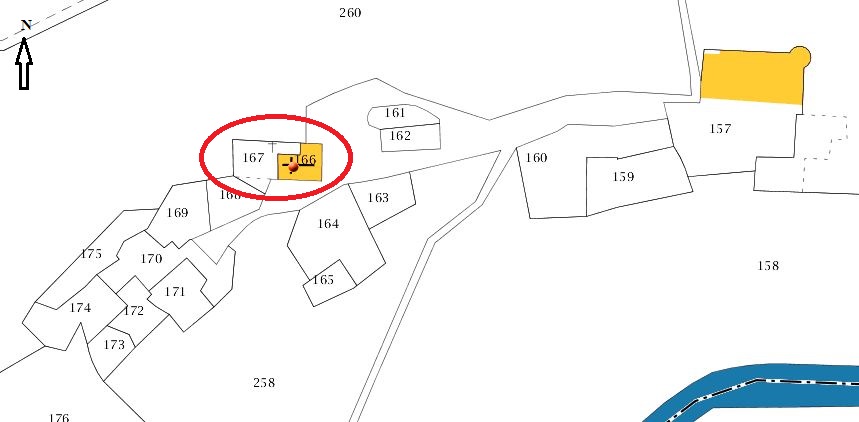

Le cadastre napoléonien de 1838 figure un édifice de plan trapézoïdal dont l'abside orientée est légèrement décentrée, la structure de l'église semble alors être identique à celle de ces visites pastorales. Sur un plan dessiné en 1892, le plan de l'église est nettement rectangulaire (plus d'abside donc) et une sacristie lui est accolée au nord ; l'entrée se fait toujours par le sud (porte en plein cintre aujourd'hui murée). Ainsi avant 1892, l'abside est a été arasée et un chevet plat réalisé, l'église a de plus désormais une nef rectangulaire avec un seul autel, toujours à l'est cependant.

Entre ces deux dates, 1838 et 1892, des travaux d'importance ont donc été entrepris. Dans la visite pastorale de 1858, l'évêque de Senez enjoint les marguilliers de faire des réparations importantes à l'église dont le mur sud notamment menace ruine, tout comme le clocher. Le conseil municipal de Saint-André vote les travaux de réparations à l'église et au cimetière en 1882, et, en 1884, le maire atteste de leur réalisation auprès du préfet. L'inventaire de 1906 mentionne une "église très misérable, presque en ruine [et qui n'est] plus desservie", il précise également que l'église appartient à la commune ainsi "la fabrique n'existe plus depuis l'année 1894, date à laquelle remonte le dernier acte constaté sur [son] registre". Dans le courant du 20e siècle, la porte sud a été murée et une nouvelle porte percée à l'est, à l'emplacement de l'ancien maître-autel, alors déplacé contre le mur ouest. La chapelle a été restaurée en 2006 : ses murs sont notamment désormais enduits.

Le cimetière, clos de murs, est mentionné dans une visite pastorale dès 1779, en 1786, les murs doivent être exhaussés ; en 1858 la clôture n'est plus qu'une haie de buissons, elle n'existe plus en 1876. Les murs du cimetière ont donc sans doute dû être reconstruits en même temps que les travaux de transformation étaient effectués à la chapelle. Dans le cimetière actuel, les tombes sont très modestes, en général de simples croix de métal signalent un emplacement. La dernière inhumation date de 1999.

Conservateur en chef du patrimoine en poste au Service régional de l'Inventaire à la DRAC de Poitiers de 2002 à 2005, puis au Service de l'Inventaire de la DRAC d'Aix-en-Provence. En poste au Service de l'Inventaire et du patrimoine, région Provence-Alpes-Côte d'azur depuis 2008.