Historique

Implantation de la gare

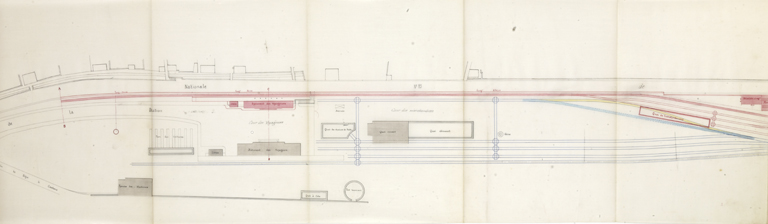

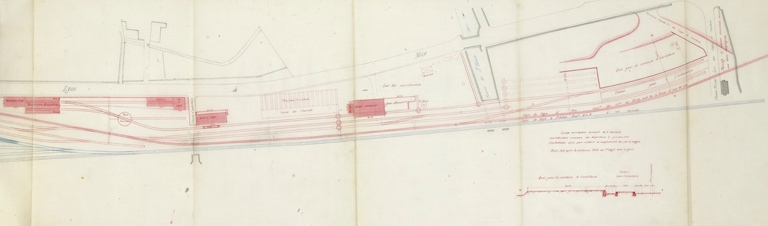

Les premiers projets de construction de la gare de la ligne Digne – Draguignan envisageaient une gare implantée en rive gauche de la Bléone, ce qui présentait l’intérêt de ne pas avoir à franchir cette rivière. Lors de la construction de la ligne Saint-Auban – Digne, qui devait relier la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence à la ligne Marseille – Grenoble, le PLM établit sa gare terminus à Digne sans tenir compte de ces projets et s’implanta en rive droite. L’inauguration eut lieu en 1876.

En 1881, des aménagements furent prévus pour permettre à cette gare de devenir également le futur terminus de la ligne Digne – Draguignan.

Cette organisation fut bouleversée par l’adoption de la voie métrique et la constitution de la Compagnie des chemins de fer du sud de la France en décembre 1885. Comme les travaux déjà commencés de la ligne Digne – Draguignan la conduisaient d’ores et déjà à l’emplacement de la gare du PLM, la construction des infrastructures propres à la nouvelle compagnie devait nécessairement se faire sur le même site. Cette disposition garantissait aussi les correspondances entre les deux lignes malgré l’inévitable rupture de charge.

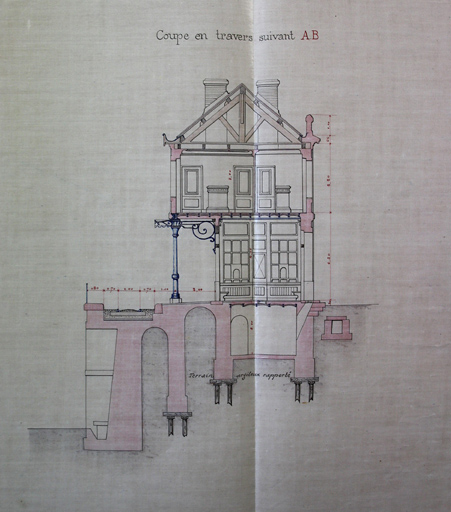

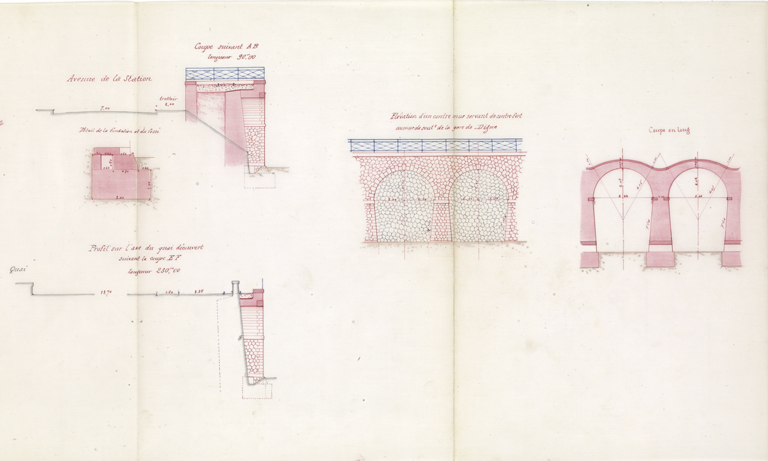

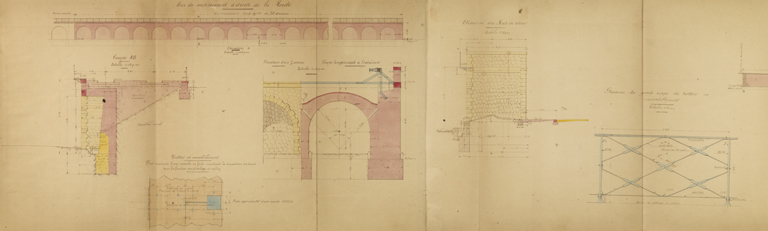

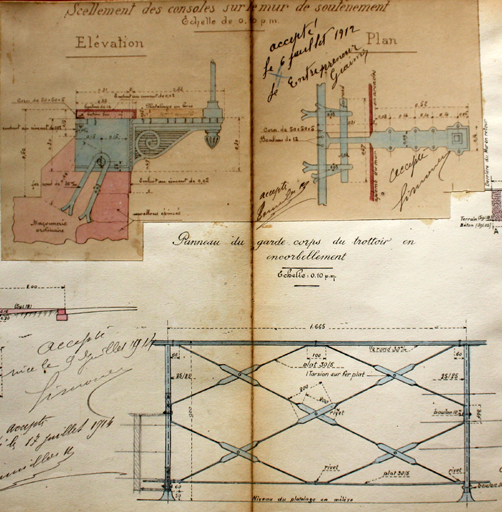

Mais un problème de taille se posait : la place manquait cruellement. Cette difficulté était réelle pour tous les équipements nécessaires (dépôt, remises, ateliers et gare de marchandises). Mais elle s’avéra encore plus criante pour le bâtiment des voyageurs qui était prévu entre celui du PLM et la route, actuelle avenue de Verdun, qu’il devait surplomber de plusieurs mètres. Cette disposition permettait en effet de faire partager la même cour d’accès aux deux bâtiments de voyageurs. Pour résoudre la difficulté, il fut prévu que la voie unique établie le long du futur bâtiment serait construite en porte-à-faux sur le mur de soutènement qui longeait la route et la séparait de la gare. Ce mur fut donc renforcé d’arcades aveugles.

Cette partie en arcades a été prolongée avant la Première Guerre mondiale.

Difficulté de conception des plans du bâtiment voyageurs

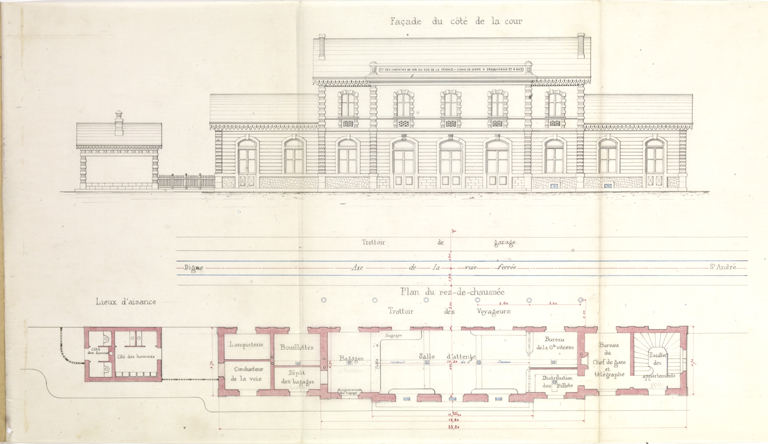

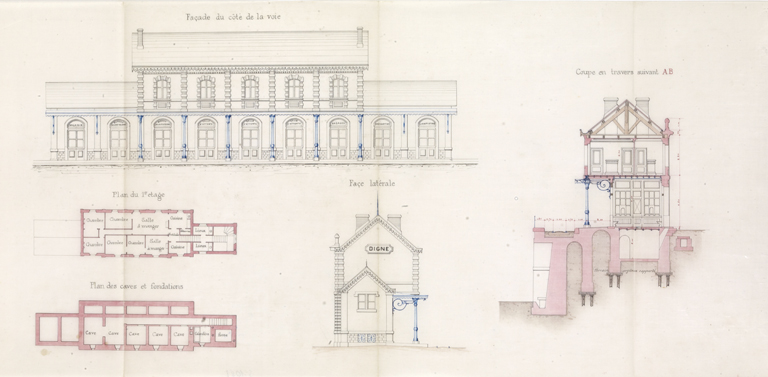

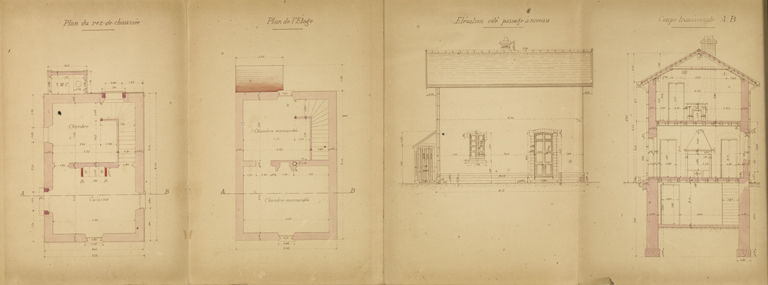

Situé à son extrémité est, le bâtiment des voyageurs avait, selon ce premier projet, une forme originale. L'étage devait être beaucoup plus large que le rez-de-chaussée, étant à moitié construit au-dessus du quai des voyageurs grâce à un élégant alignement de piliers métalliques. Il pouvait ainsi accueillir deux appartements. Ce projet de bâtiment n’a jamais vu le jour. L’exigence des militaires de pouvoir malgré tout faire rouler des trains à écartement normal sur la voie rendait impossible l’aménagement de ce pilotis qui était déjà très à l’étroit avec la seule voie à écartement métrique.

Un nouveau projet fut dressé en 1887. Plus traditionnel, puisqu’il supprimait le pilotis du 1er étage, il conservait cependant l'étroitesse et la longueur exceptionnelle de l’ensemble du bâtiment qui donnait cinq travées au corps central alors que les autres gares de 1ère classe du réseau, à Grasse ou à Draguignan, n’en avaient que trois. Ce faisant, la gare de Digne retrouvait les caractéristiques des gares de 1ère catégorie du réseau PLM. C’est ce projet modifié (remplacement des croupes par des pignons et surélévation des toits des deux ailes) qui fut finalement réalisé. L’inauguration a eu lieu le 31 août 1891.

L’ensemble des projets de la gare de Digne conçus dans les années 1880-1890 ont été signés par Daime, ingénieur de la compagnie du Chemin de fer du sud de la France.

Évolution depuis la mise en service

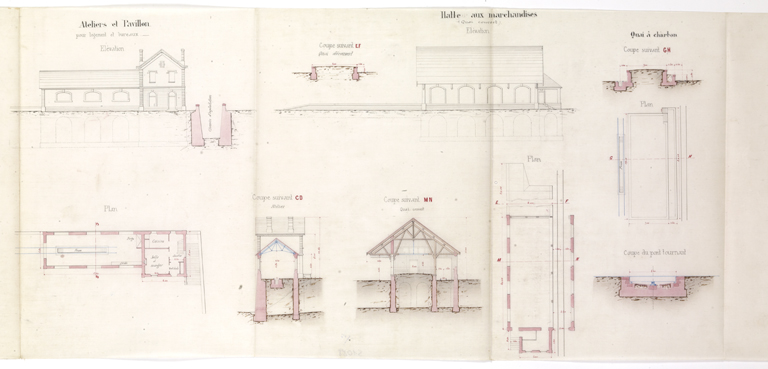

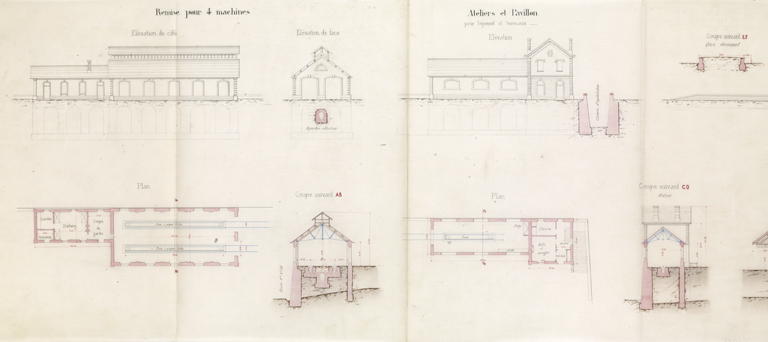

Au moment de son inauguration, la gare du Sud-France comportait également une remise pour deux locomotives et ses ateliers annexes, une halle aux marchandises et un quai de transbordement pour le transit des marchandises partiellement couvert, un quai militaire, un quai à combustible, un pont tournant, un bâtiment de la pompe à incendie, un quai couvert et découvert pour le déchargement local des marchandises, des bureaux de la voie et de l’exploitation, une lampisterie, un système d’alimentation en eau et avec réservoir, une cour des marchandises et un dépôt de la voie.

En 1904, une convention a été passée, pour une période de dix ans, entre la compagnie et Marcel Mistre, maître d'hôtel à Digne, entérinant la construction à ses frais d'un buffet le long de la cour des voyageurs.

Très vite, il a paru nécessaire d’agrandir la gare. Dès 1905, l’ingénieur Ferrié envisagea l’installation d’une seconde voie construite sur pilier au-dessus de la route. À partir de 1910, toujours sous l’impulsion de Ferrié, un important projet d’agrandissement vit le jour, qui s’étala jusqu’en 1932. Parmi les principales transformations, il faut retenir l’agrandissement du quai couvert de transbordement qui passe de deux à six travées, le prolongement, progressif, du mur en arcades, le déplacement d’une quinzaine de mètres vers l’est de la plaque-tournante et surtout le déplacement vers le sud-ouest de la remise des machines sur l’emplacement de l’ancien quai à combustible. Certaines transformations envisagées en 1910, comme l’extension du bâtiment des voyageurs en direction du buffet, sont restées lettre morte.

En 1944, au moment où le trafic marchandises atteignait son maximum historique, les voies du transit ont été prolongées.

En 1949, le service des voyageurs a été transféré dans le bâtiment de la gare SNCF pour faciliter les correspondances entre Nice et Grenoble. Ce dernier, inauguré en 1876, a conservé ses dispositions de bâtiment voyageurs de 1ère classe du réseau PLM. En dehors de ce bâtiment, la plupart des installations de la gare SNCF a été détruite en 1990, un après la fermeture totale de la ligne Saint-Auban-Digne. Cette ligne, qui avait connu un certain renouveau avec la mise en place des trains « Alpes-Azur », n’assurait qu’un trafic résiduel depuis les années 1970.

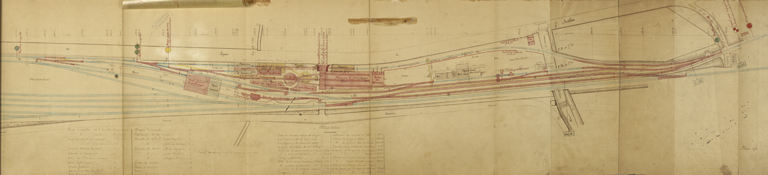

Description

La gare des Chemins de fer de Provence de Digne-les-Bains a un agencement particulier du fait de la topographie des lieux et de son étroit entremêlement avec l'ancienne gare SNCF. Les installations ferroviaires occupent une longue bande de terrain d'environ 60 m de largeur longeant l'avenue de Verdun sur près de 700 m de longueur. Immédiatement à l’est de la remise, ses voies passent au-dessus d’un chemin aujourd’hui piétonnier grâce à un alignement de ponts métalliques de 4 à 6 m d’ouverture. Le mur en arcades atteint aujourd’hui 400 m de long. Il se continue à nu, tel qu’il était avant l’implantation de la voie des CP, sur 300 m supplémentaires. La gare compte encore sept voies. Trois à écartement métrique qui sont encore utilisées par les Chemins de fer de Provence, trois à écartement normal qui sont à l’état d’abandon et une dernière à trois rails pour accueillir des trains des deux écartements, elle aussi à l’abandon.

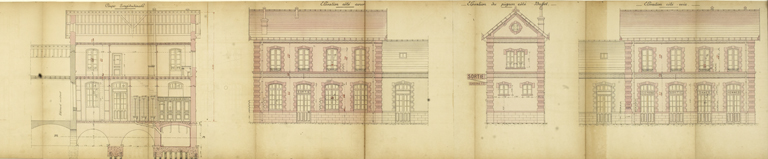

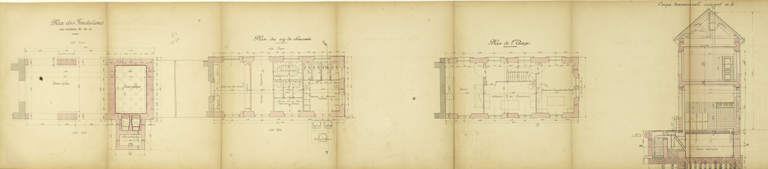

Le bâtiment voyageur

À l'est se trouvent les deux bâtiments voyageurs, qui se font face de part et d'autre de leur cour commune. Celui des Chemins de fer de Provence, au sud, n'est desservi que par une seule voie ferrée construite à moitié en encorbellement sur la route, l’avenue de Verdun. Bien qu'il soit rangé dans la catégorie des bâtiments de première classe, il déroge largement aux plans types de cette catégorie. À cause de l'étroitesse du terrain, il n'a que 4,5 m de largeur, mais sa longueur atteint 33 m.

Il se compose d'un corps de bâtiment central à cinq travées, comportant un rez-de-chaussée et un étage carré et flanqué de deux petites ailes en rez-de-chaussée le prolongeant dans le même axe sur deux travées chacune. Les trois toits à deux pans sont couverts de tuiles plates mécaniques. Les deux élévations principales sont fortement rythmées par les jeux de dichromie des harpes de pierres et de briques qui soulignent les encadrements en arc segmentaire de chaque baie et qui se retrouvent dans les chaînes d'angle ainsi que dans les deux jambes séparant les deux travées latérales du bâtiment principal.

En aboutissant à cette composition générale, les ingénieurs de la compagnie ont établi un jeu de symétrie marqué entre les élévations des deux bâtiments voyageurs. Leur deux seules différences (les harpes de brique et de pierre et le traitement des toits) donnent au bâtiment des Chemins de fer de Provence une ligne beaucoup plus élancée, soulignée par les épis de faîtage. Cette impression est encore renforcée par l’étroitesse du bâtiment, qui lui confère presque une certaine raideur. À l'intérieur, les plans de distribution ont eux aussi dû s'adapter à l'étroitesse du bâtiment. Plusieurs équipements (lampisterie, chaufferetterie, bureaux) normalement prévus dans le bâtiment voyageurs ont été installés ailleurs dans l'emprise de la gare et de petits édicules spécifiques ont été construits à cet effet. À l’étage, il n’a finalement pas été possible du construire plus d’un appartement.

Le buffet

À l’est du bâtiment voyageurs se trouve le buffet. C’est un bâtiment de plan rectangulaire à un rez-de-chaussée et un étage de comble. Il compte six travées en rez-de-chaussée. Son toit en croupe est couvert de tuiles mécaniques et donne naissance au droit des deuxième et cinquième travées à deux pignons dans les deux élévations principales. Il a été détruit en 2014.

Les équipements techniques

La gare de Digne conserve, outre les deux bâtiments voyageurs, l’ensemble des installations techniques nécessaires à la bonne marche du trafic.

Ces installations sont situées au sud des voies principales, le long de la route. En entrant en gare, les trains rencontrent successivement :

- Le château d’eau.

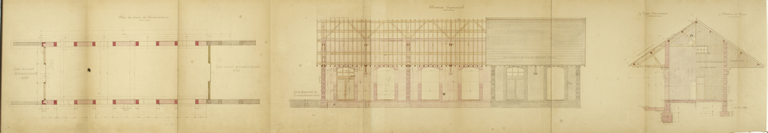

- La gare locale de marchandises. Elle se compose de trois parties alignées. Un quai découvert ; un quai couvert à deux travées dont les toits à longs pans surplombent les voies et dont le mur sud est constitué d’un essentage ; un bâtiment à quatre travée abritant les services techniques de la voie. Les bâtiments de la gare marchandises sont couverts de tuiles mécaniques. Les chaînes d’angles alternent la pierre calcaire et la brique rouge, alors que les encadrements des baies du quai couvert sont en pierre calcaire hachurées et ceux du bâtiment des services techniques sont enduits.

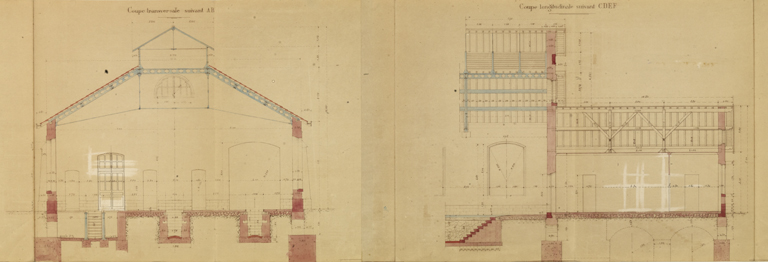

- La remise pour les machines, avec son toit en lanterneau. Les encadrements des baies de ses huit travées sont en pierre de taille, tout comme ses chaînes d’angle.

- Une plaque-tournante.

- Le quai de transbordement pour le transit des marchandises, désaffecté. On voit bien dans ses élévations les jambes harpées de briques et de pierre qui délimitent à l’ouest la partie d’origine et à l’est le prolongement du projet de 1910. Ses toits ne débordent plus sur les voies.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.