Données historiques

La chapelle Saint-Thyrse est l'ancienne église paroissiale de la commune disparue de Robion, fusionnée avec la commune de Castellane en 1973.

L'édifice est isolée, loin du village, l’enclos du cimetière est encore blotti contre son chevet. Un cimetière antique se trouvait déjà à proximité. Non loin de là passait la vieille route, d’origine romaine, comme l’atteste la découverte de monnaies au « col de Robion », qui menait de Castellane à Comps.

L’église appartenait au diocèse de Senez. La Sainte-Thyrse est fêtée, comme à Sisteron, le 28 janvier. Il s’agirait donc de Saint-Thyrse de Bithynie.

Les sources

Une charte de l’abbaye de Cluny mentionne une église Saint-Thyrse donnée en 909 dans une villa, avec diverses dépendances, aux confins du pagus de Riez, par le père de saint Mayeul, au grand monastère bourguignon. C’est probablement l’origine de l’église actuelle. Mais celle-ci apparaît tardivement. Elle est mentionnée pour la première fois dans un compte de décimes du début du XIVe siècle : ecclesia Sancti Tysii. Elle se trouve à nouveau citée en 1376 : ecclesia de Sancto Turcio. Nous ne possédons aucun renseignement sur elle avant le XVIIe siècle. Les procès-verbaux de visite de l’évêque de Senez Clausse, à la fin de ce siècle, affirment que Saint-Thyrse était l’ancienne paroissiale.

En 1697, Mgr Soanen trouve l’église en fort mauvais état : « dans le presbitère » (chœur) une fenêtre est « toute ouverte et le toit de l’église (voûte) rompu et en quelques endroits dépavé ». Il ordonne de faire une porte à l’entrée du clocher et de réparer son escalier, de remettre la couverture en état et de réparer les murs « pour éviter que ne viennent en ruines… parce que les murailles maistresses manquent ».

En juillet 1703, les travaux étaient en cours ; Soanen trouve l’église « toute embarrassée par les massons qui la réparaient de tous cotez ». Il ordonne « aux habitants… de réparer leur clocher qui en a fort grand besoin et qui a été oublié mal à propos dans leur prix-fait ». En 1722, celui-ci était enfin réparé et muni de deux cloches.

Au milieu du XVIIIe siècle, le service paroissial est transféré par Mgr de Vocance dans une nouvelle église dédiée à Notre-Dame. En 1788, l’évêque précise que la nef de Saint-Thyrse « est bien blanchie et la voûte… en bois ».

Au cours du XIXe siècle, le village a été complètement abandonné. L’église Saint-Thyrse, sommairement consolidée en 1942 par l’abbé Garnier avec le concours des compagnons de France, a été classée Monument historique le 12 avril 1944. Elle a été restaurée en 1979 sous la direction de Dominique Ronsseray, architecte en chef.

Datation stylistique

L'analyse stylistique de Jacques Thirion1 se conclue par une date de construction dans le deuxième quart du 12e siècle. Cette hypothèse s'appuie sur :

- la restitution du voûtement d'origine en berceau brisé, dont le profil peut se déduire de l'amorce de la courbure de la voûte qui subsiste du côté nord ;

- la comparaison entre les arcatures décorant les murs nord et ouest de la nef et de l'abside avec les décors similaires des églises de Saint-Saturnin-d'Apt (Vaucluse, 11e siècle), Saint-Trinit (Vaucluse, 12e siècle), Saint-Raphaël (Var, 12e siècle).

Quant à la présence d'une chapelle à la base du clocher, c'est une disposition caractéristique des église bénédictines dès le 11e siècle.

Analyse architecturale

Description générale :

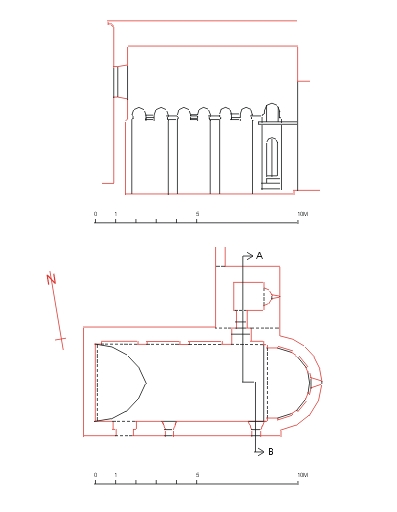

L’église Saint-Thyrse, bien orientée, offre un plan extrêmement simple : une nef unique, terminée par une abside en hémicycle.

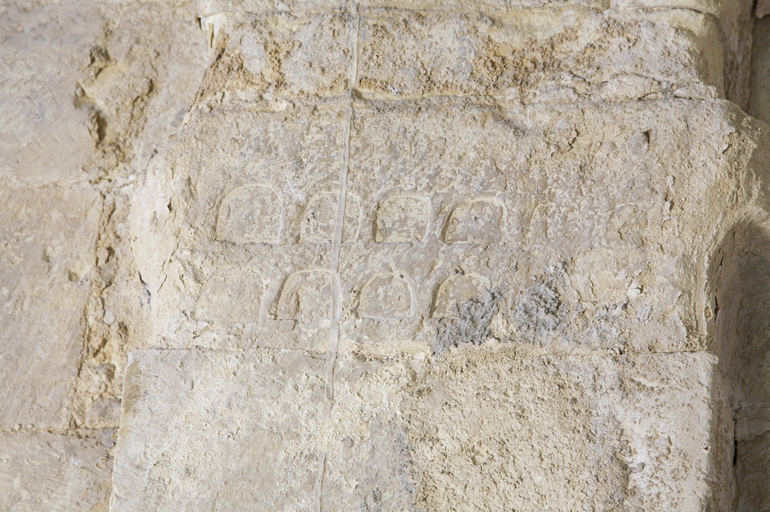

L’édifice est construit en moyen appareil à joints fins, très soigné, décoré de tailles en arêtes de poisson et parsemé de marques de tâcherons d’un beau dessin. On relève à l’intérieur, particulièrement sur les éléments anciens du mur Sud, le mur Ouest et l’angle Nord -Ouest : deux A, deux D, sept I, deux P, un RO, un R, un S, un V, un petit motif de palmettes en relief, etc.

Dans les années 1960, on voyait encore une pierre ornée de tailles décoratives figurant un oiseau.

Ordonnance et décoration intérieure :

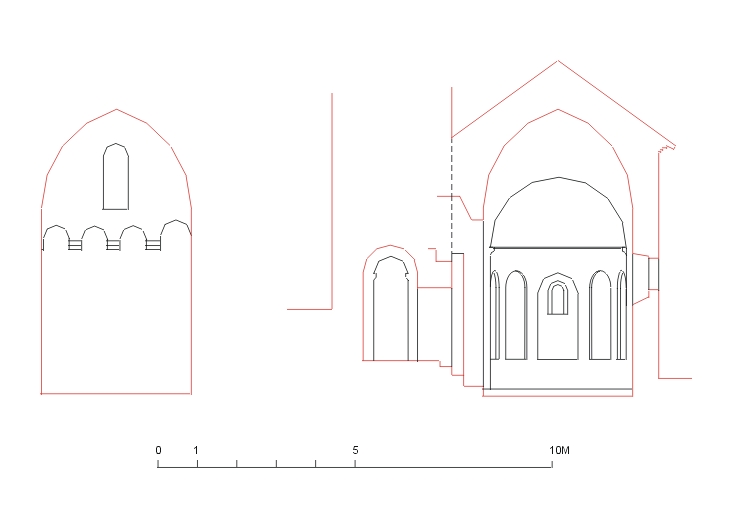

La nef était autrefois couverte d’une voûte en berceau brisé, comme le prouvent les traces retrouvées sur le pignon et la courbure de la naissance, dont subsiste l’amorce du côté Nord. Dès le XVIIe siècle, le berceau effondré avait été remplacé par une simple charpente.

L’abside est couverte d’un cul-de-four d’appareil qui est resté longtemps sillonné par une grande lézarde.

Ce qui fait l’originalité de la chapelle Saint-Thyrse, c’est l’arcature appliquée qui décore non seulement l’abside mais les murs de la nef au Nord et à l’Ouest. Dans l’abside, cette arcature repose sur des petits pilastres assez plats. En revanche, il n’y a pas de chapiteau sculpté entre le pilastre et la retombée de l’arceau.

Dans la nef, les petits arcs en plein cintre retombent alternativement sur un pilastre, et sur une console. Il s’agit d’une transposition, assez rare à l’intérieur, du système de lésènes et d’arceaux qui servait aux maçons de premier art roman méridional à raidir à l’extérieur leurs murs de moellons. Les consoles et les pilastres, dont l’imposte ne règne que sur la face recevant l’arc, sont ornés de bandeaux de dents d’engrenage superposés et de motifs géométriques exécutés en méplat : petits arcs en plein cintre sur deux registres, festons en relief, frettes crénelées, denticules, etc. Certaines consoles étaient jadis ornées aux angles de têtes d’oiseau modelées en relief : elles ont été dessinées en mai 1914 par l’architecte Eugène Senès. Ces sculptures ont été emportées par des vandales : on voit encore bien les arrachements.

A droite de l’entrée de l’abside, on remarque une rosace encerclant des pétales et des pointes de diamant.

Une étroite baie en plein cintre, dont tout l’embrasement est réservé à l’intérieur, éclaire l’abside. Deux grandes fenêtres et une porte sont percées au Sud, dans le mur du XVIIIe siècle. Deux niches sans feuillure, creusées dans les murs de l’abside, étaient sans doute destinées aux burettes ou aux livres liturgiques.

Le rez-de-chaussée du clocher, accolé au Nord contre l’extrémité de la nef, est occupé par une minuscule chapelle composée d’une travée droite, voûtée en berceau, et d’une abside couverte d’un cul-de-four dont la naissance est accusée par un cordon mouluré d’un bandeau et d’un cavet. Une étroite baie ébrasée uniquement à l’intérieur est percée dans l’axe de l’abside.

Extérieur :

L’édifice est dépourvu de contreforts.

Le mur Nord avait été surélevé en blocage de manière à établir une toiture à pente unique au-dessus de la nef, sans doute au début du XVIIIe siècle. Sur la façade occidentale le dessin de l’ancien pignon restait très lisible.

On remarque à l’extérieur un grand nombre de marques de tâcherons. Sur le mur Ouest : un A, un D, six I, quatre M, un P retourné, un R, un V ; sur le mur Nord, deux A ; sur le mur Sud deux A, cinq I, un R, etc.

L’abside, montée en appareil à joints fins, sauf certaines reprises à la partie supérieure, est aujourd’hui assez dégradée. Son étroite fenêtre d’axe n’offre aucun ébrasement vers l’extérieur, par archaïsme sans doute, mais aussi par mesure de sécurité en pareil lieu. Le beau linteau échancré qui le surmontait et qui était gravée d’une croix pattée inscrite dans un disque a été arraché. Cette « croix de Malte » a fait abusivement attribuer la construction aux templiers par Laurensi, puis par Féraud et par nombre de suiveurs. Cette appartenance n’est pas du tout sûre. J.-A. Durbec a souligné qu’il n’y avait aucune trace écrite d’une maison du Temple ou de l’Hôpital en cet endroit.

Clocher :

Le clocher, construit sur un plan barlong, s’élève en hors d’œuvre, contre le flanc Nord de la nef. Ses murs sont sans aucune liaison avec ceux de l’église. Il est construit en moellons de petit échantillon assez soigneusement équarris, avec des chaînes de moyen appareil aux angles. Chacun des étages est décoré d’un panneau formé de deux petits arcs en plein cintre retombant au centre sur une console ornée de motifs géométriques, de feuillages stylisés, d’un masque caricatural (face Ouest, 2e étage).

Le premier étage s’éclaire uniquement à l’Est par deux étroites baies jumelles, amorties par des linteaux échancrés, dont la retombée médiane se fait sur une courte colonnette galbée. Celle-ci est surmontée d’un chapiteau trapézoïdal, barlong à sa partie supérieure, car il est planté dans le sens de l’épaisseur du mur et aussi large que lui. Cette disposition relève des habitudes lombardes. La base de la colonnette, très large, est formée de deux tores superposés très aplatis. Les baies sont amorties chacune par cinq linteaux échancrés juxtaposés, correspondant à l’épaisseur du mur.

Le second étage avait été défiguré par des baies modernes sur chaque face, ouvertes probablement vers 1722, date à laquelle Soanen trouve le clocher « bien réparé » et pourvu de deux cloches. Celles-ci existaient encore en 1861 et Féraud précise que l’une d’elles portait les armes des barons de Castellane et la date de 14362. Les baies d’origine étaient semblables à celles du premier étage. Les vestiges de l’ancienne disposition se retrouvaient en effet au deuxième étage, à la baie méridionale. La colonnette avait disparu, mais on remarquait les mêmes linteaux échancrés, juxtaposés à l’emplacement de l’ancienne base. Cela et divers éléments retrouvés à l’intérieur ont permis de restituer l’ordonnance ancienne sur chaque face.

Un toit en bâtière couvre le clocher. L’ancien cordon mouluré du sommet existe encore à l’Est et à l’Ouest.

A l’intérieur du clocher, sur le pignon Ouest, on distingue une marque de tâcheron : A. La naissance du premier étage est soulignée à l’Est et au Midi par un bandeau orné de sculptures géométriques en méplat, au Nord et à l’Ouest par une corniche soutenue par de petits modillons.

Dessinatrice et technicienne graphique au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1968 à 2012.