Photographe au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1970 à 2006.

- enquête thématique régionale, architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Alpes-de-Haute-Provence

-

Commune

Saint-Vincent-les-Forts

-

Lieu-dit

le Rocher de Guerre

-

Cadastre

1983 B 102, 107, 552, 553

-

Dénominationsfort

-

Appellationsfort Saint-Vincent, puis fort Joubert, de l'organisation défensive de l'Ubaye

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesenceinte, édifice logistique, casemate, citerne

Composition d'ensemble

Petit ouvrage à plan dessinant un polygone irrégulier de 80 m de long x 40 m de large, dont le grand axe est orienté nord-nord-ouest - sud-sud-est, et qui couronne la butte rocheuse dominant le village. Historique : voir le dossier ensemble fortifié de Saint-Vincent-les-Forts.

Il est constitué par une enceinte à escarpe en maçonnerie, dite "enveloppe", d'une dizaine de mètres de haut, prolongeant l'escarpement du rocher retaillé à cet effet.

Seul le front sud-est (1-2) à deux petits demi-bastions à flancs très courts (3,5 m) et casematés, est précédé d'un fossé taillé dans le roc en travers de l'arête rocheuse. Le front sud-ouest comporte un petit bastion (n° 3) dans le flanc gauche duquel s'ouvre l'entrée de l'ouvrage ; le front nord-est est une simple courtine, et l'un et l'autre convergent sur le front nord-ouest, extrémité du fort, qui s'inscrit dans un plan hexagonal.

Cette escarpe est couronnée, sans cordon de magistrale, d'un parapet en pierre, d'épaisseur variant d'l m, au nord, est et ouest à 2 m - face à la direction d'attaque probable - au sud-est. Ce parapet est échancré d'embrasures à canon, et cantonné de trois échauguettes (détruites) aux saillants sud (2), nord (5) et nord-ouest, ces deux dernières encadrant la courtine d'extrémité du fort.

La muraille est construite en maçonnerie de moellons assez grossière, en très mauvais état. Seuls la plongée surmontant le parapet - et légèrement débordante -, les encadrements d'embrasures, les chaînes d'angle sont réalisés en pierre de taille soigneusement dressée. Les culs-de-lampes des échauguettes, à plan pentagonal, sont sculptés à trois étages de moulure en doucine et talon portant un boudin sur lequel reposait le corps de l'édicule, dont les débris gisent parfois au pied de l'escarpe.

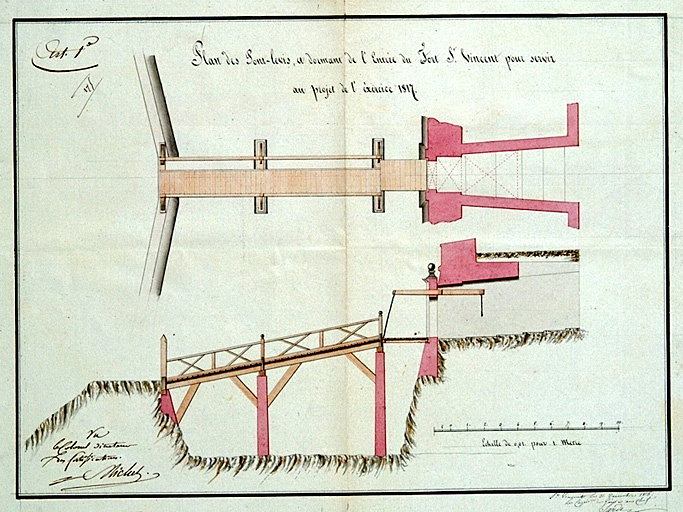

A l'origine, l'entrée était constituée par une porte, à pont-levis, percée au milieu de la courtine 1-2 : un court tronçon de passage traversait le rempart et débouchait sur le terre-plein intérieur de l'ouvrage, alors plus bas que le niveau actuel.

Cette entrée, vue de très loin au sud-est, a été supprimée en 1882-83 et reportée au sud-ouest, à la base du flanc gauche du bastion 3 en un point mieux défilé, et la route d'accès montant du village prolongée en conséquence.

L'entrée actuelle, sans fossé ni pont mobile est constituée par un portail en plein-cintre, en pierres de taille, surmonté d'une corniche en talon renversé. Au-dessus de la baie une plaque de marbre blanc (identique à celle des forts de Colmars-les-Alpes) porte gravée l'inscription "Fort Joubert" et au-dessous "St Vincent".

La baie, fermée par une porte à deux vantaux pivotants en tôle d'acier, donne accès à un tronçon de galerie ascendante voûtée de 15 m de long abritant un escalier débouchant à air libre dans le fort, près de la face ouest du bâtiment A.

Il existe une seconde issue, dite, par tradition, "porte de secours" dans le front nord-est, en fait une simple poterne protégée par une sorte de barbacane rectangulaire accolée au pied de l'escarpe du fort.

Bâtiments intérieurs

(locaux non visités en raison de l'absence du propriétaire)

Au centre, le bâtiment A : c'est l'ancienne "redoute à mâchicoulis" voulue par Vauban en 1692 et réalisée par Richerand.

C'est un bâtiment carré, de 15, 6 m de côté, dont seules les faces nord et ouest sont dégagées, les deux autres ayant été terrassées en 1882-83, après interposition d'une galerie-enveloppe sur laquelle se raccorde la descente au coffre du bastion 1.

Le bâtiment a conservé son rez-de-chaussée, et la moitié du premier étage, avec sortie au-dessus sous petit abri voûté, constituant le point haut du fort, à 1341,80 m portant le paratonnerre.

Devant la façade nord, et simplement séparé par un étroit passage en tranchée, se trouve le groupement des bâtiments C (citerne voûtée de 60 m3, et B (ancien logement du commandant du fort, avec un four à pain supprimé depuis) les deux également terrassés et portant, à la superstructure, deux épaulements pour pièces de petit calibre. De là, un passage conduit à la poterne de secours.

Derrière le parapet de la courtine 2-3 et touchant au bâtiment A, le bâtiment D, adjonction de 1882 et regroupant deux petites casemates accolées, les latrines de siège, et le départ de la descente au coffre du bastion 2.

Cet ensemble de locaux est assez mal commode et le manque de cohérence résulte de l'obligation de remployer des dispositions anciennes et de se loger dans une emprise trop exiguë. De plus, pour essayer de rénover l'étanchéité des voûtes des casemates, on entreprit en 1939-40 de dégager, avec la main-d’œuvre d'une unité de discipline, la couverture protectrice de terre, dont on voit la coulée le long de la courtine 1-2. Il semble que, lors de cette opération, restée d'ailleurs inachevée, on ait sectionné les câbles de mise à la terre du paratonnerre : de ce fait, la foudre, toujours attirée par le paratonnerre, et dont les effets néfastes sont déjà signalés dans les rapports du début du XIXe siècle, a frappé l'ouvrage à de multiples reprises et causé de nombreux dégâts tels dislocation des lits de pierre de la plongée et des embrasures, destruction des échauguettes et de l'abri de sortie sur les dessus. L'eau s'infiltrant dans les impacts, le gel a amplifié les effets de dislocation des maçonneries.

D'où un processus, en continuelle accélération, de dégradation d'un édifice déjà en mauvais état depuis longtemps : dislocation du couronnement du parapet et des embrasures, parement effondré de la face ouest du bâtiment A, nombreuses brèches dans l'escarpe de l'enceinte, destruction des trois échauguettes etc.

- Montant des travaux exécutés en 1882-83 : 55.000, 01 F.

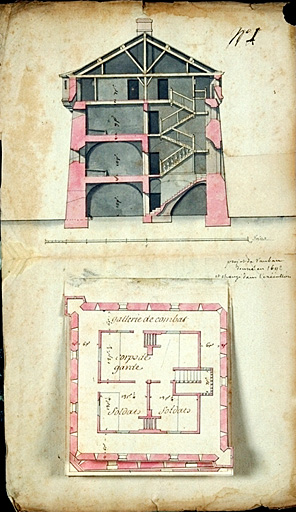

Vauban, dans un projet de 1692, prévoit une redoute à mâchicoulis de plan carré à quatre niveaux, cantonnée en diagonale par deux échauguettes. L'ingénieur Creuzet de Richerand est responsable des travaux dès 1693. Les mâchicoulis, tout comme l'un des niveaux projetés, ne sont pas réalisés. Du second projet de Vauban, qui consiste à modifier la redoute et à entourer le village d'une enceinte, rien n'est fait si ce n'est la construction de trois échauguettes. Les projets d'un second fort et d'une poudrière conçus au 19e siècle n'aboutissent pas. En 1882-83, le fort est soumis à des modifications. La redoute à mâchicoulis est abaissée d'un étage et de la moitié d'un second, des locaux casematés et protégés par un massif de terre sont rajoutés, on déménage l'entrée.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1692, daté par source

- 1882, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaire attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Nommé maréchal de France par Louis XIV. Expert en poliorcétique (c'est-à-dire en l'art d'organiser l'attaque ou la défense lors du siège d'une ville, d'un lieu ou d'une place forte), il a conçu ou amélioré une centaine de places fortes.

-

Auteur :

Creuzet de Richerand Guyingénieur militaire attribution par sourceCreuzet de Richerand GuyCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur militaire, ingénieur en chef de la place de Sarrelouis de 1683 à 1692. Directeur des fortifications du Dauphiné en 1690, il dirige le renforcement des fortifications décidé à la suite de l'invasion savoyarde de 1692, à Saint-Vincent-les-Forts, Seyne et Colmars. Construit le fort Saint-Vincent, le fort Joubert et la tour dite Vauban à Saint-Vincent-les-Forts, la citadelle à Seyne, les forts de France et de Savoie à Colmars, réalise d'importants travaux au château de Guillaumes.

-

Auteur :

Le plan du fort dessine un polygone irrégulier. Il est constitué d'une enceinte à escarpe en maçonnerie. Le parapet est cantonné par des culs-de-lampe, vestiges de trois échauguettes. Le front sud, composé de deux demi-bastions casematés, est précédé d'un fossé. L'intérieur est occupé par des édifices logistiques, citerne et logement d'officiers, et d'un bâtiment carré élevé sur deux niveaux. Un quatrième édifice regroupe deux casemates voûtées accolées.

-

Murs

- pierre maçonnerie

-

Planssystème bastionné

-

Étages1 étage carré

-

État de conservationmauvais état

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Protectionsclassé MH, 1994/07/18

-

Référence MH

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents figurés

-

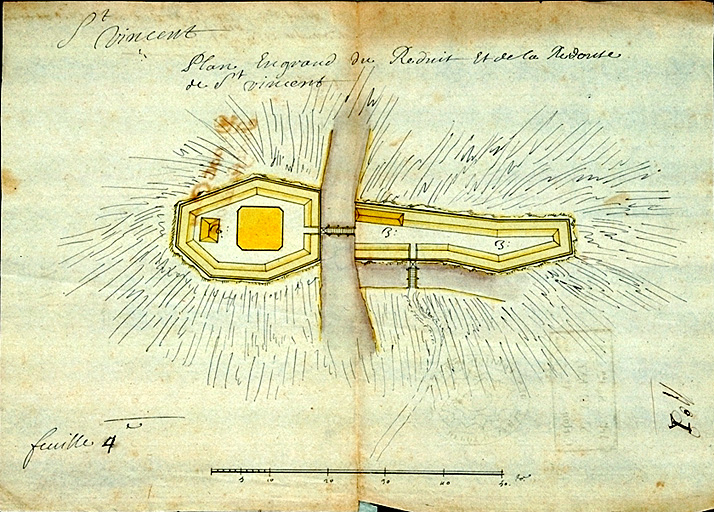

Plan en grand du réduit et de la redoute de Saint-Vincent. / Dessin, par Vauban, 1692. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 1, feuille 4.

-

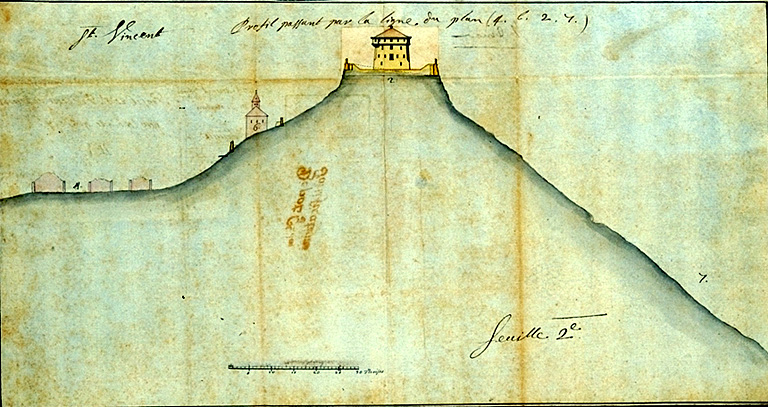

Profil passant par la ligne du plan (4. 6. 2. 7). [Profil du site du fort avec élévation de la redoute à mâchicoulis] / Dessin, par Vauban, 1692. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 1, feuille 2.

-

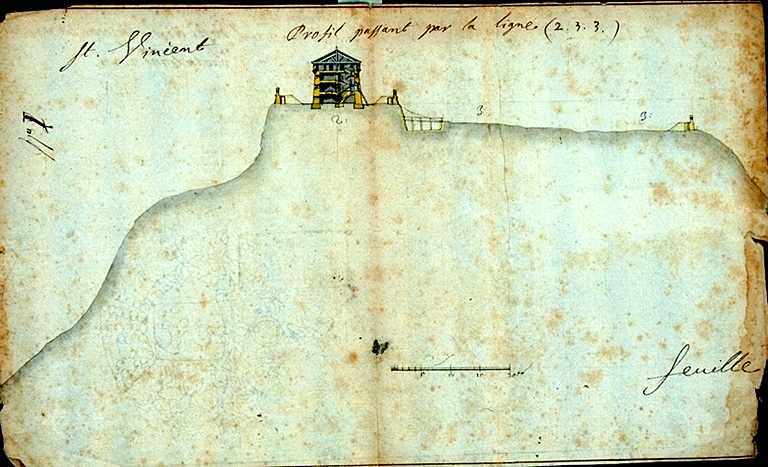

Profil passant par la ligne (2. 3. 3.) [Profil du site du fort avec coupe de la redoute à mâchicoulis]. / Dessin, par Vauban, 1692., Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 1, feuille 3.

-

Projet de Vauban terminé en 1692 et changé dans l'exécution. [Plan et coupe de la redoute à mâchicoulis]. / Dessin, par Vauban, 1692., Service historique de la Défense, Vincennes, Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 1, feuille 5.

-

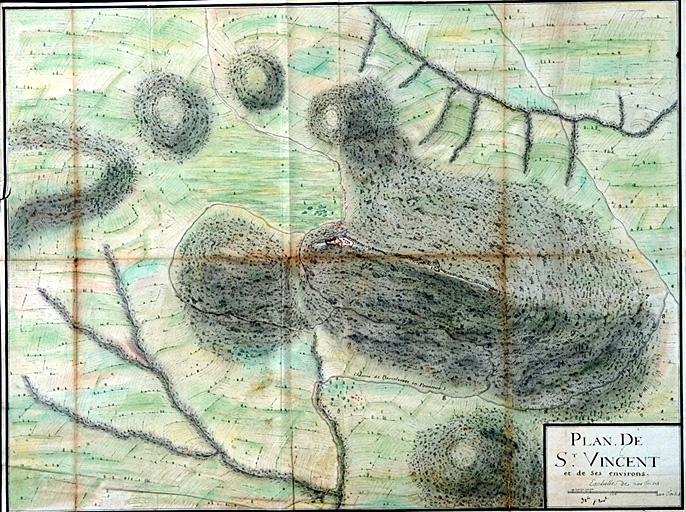

Plan de St-Vincent et de ses environs. / Dessin, par Creuzet de Richerand, 1693., Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 3.

-

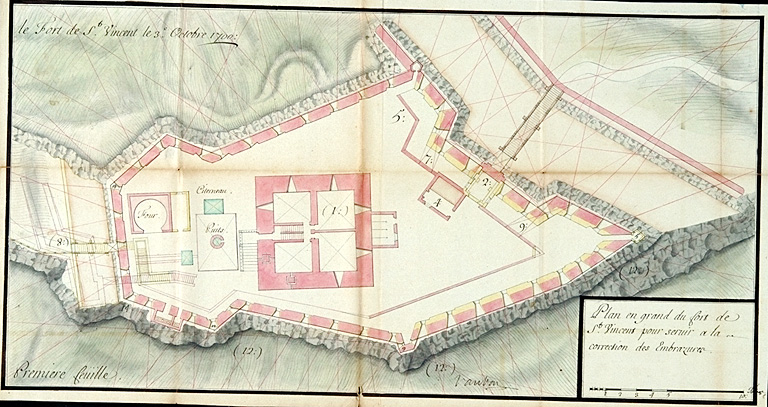

Plan en grand du fort de St-Vincent pour servir à la correction des embrasures. / Dessin, signé Vauban le 3 octobre 1700. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 4, feuille 1.

-

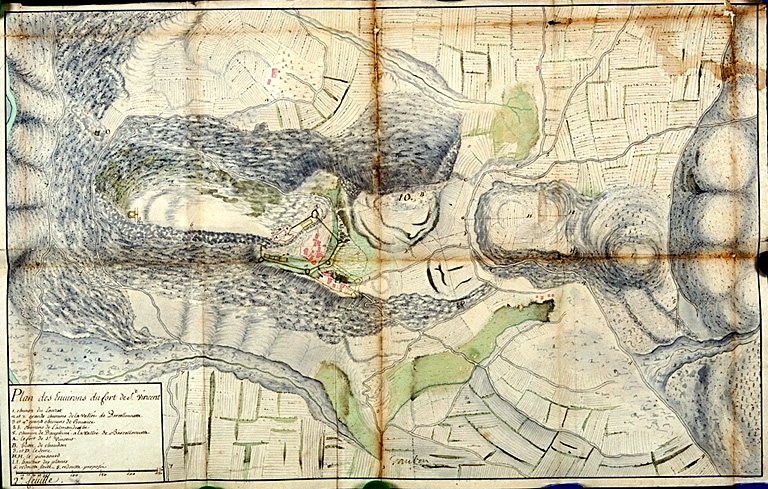

Plan des environs du fort de St-Vincent. / Dessin, signé Vauban, 1700. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 4, feuille 2.

-

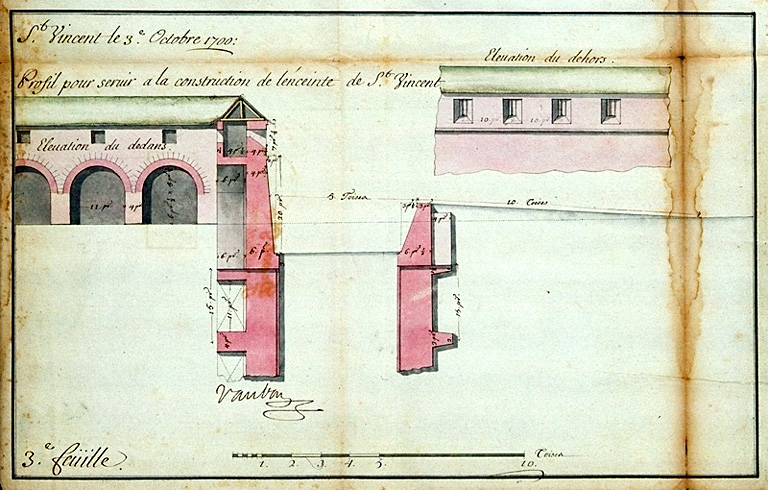

Profil pour servir à la construction de l'enceinte de St-Vincent. / Dessin, signé Vauban, le 3 octobre 1700. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 4, feuille 3.

-

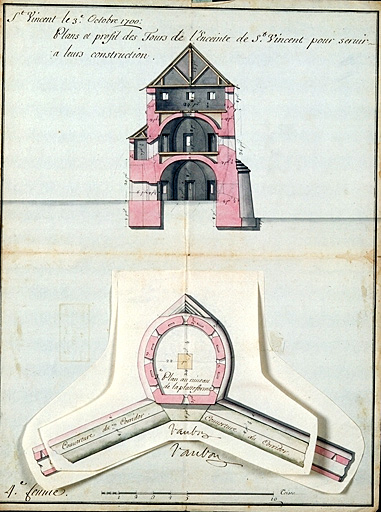

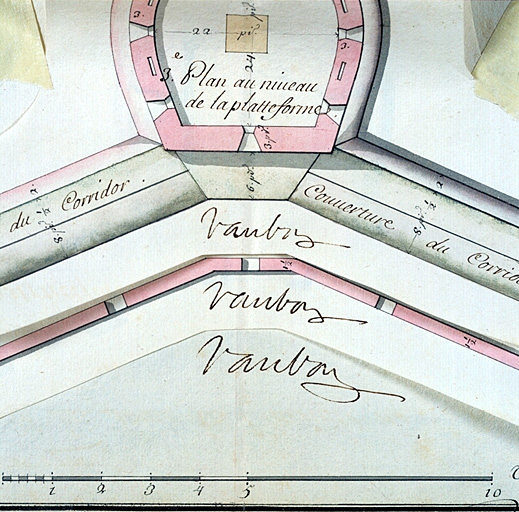

Plans et profil des tours de l'enceinte de St-Vincent pour servir à leur construction. / Dessin avec rabat, signé Vauabn, le 3 octobre 1700. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 4, feuille 4.

-

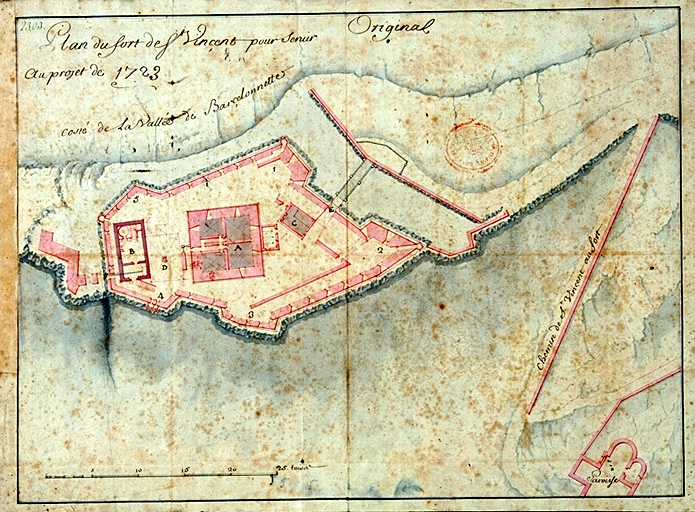

Plan du fort de Saint-Vincent pour servir au projet de 1723. / Dessin, 1722. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 4, feuille 4.

-

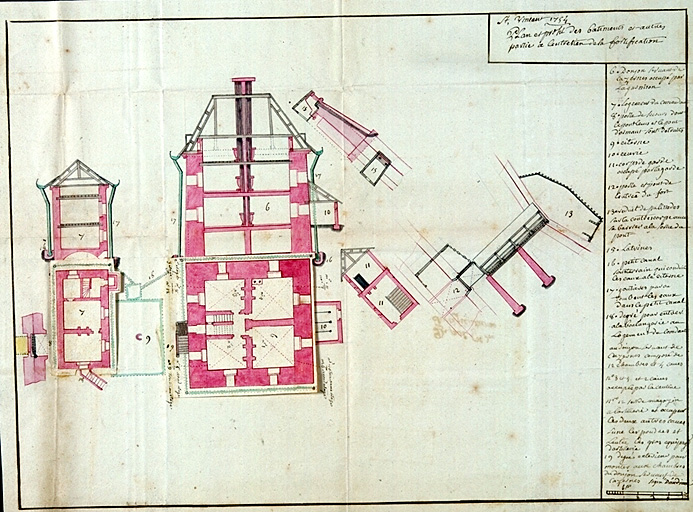

St-Vincent. Plan et profil des bâtiments et autres parties à l'entretien de la fortification. / Dessin, par d'Andrieu, 1754., Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 13.

-

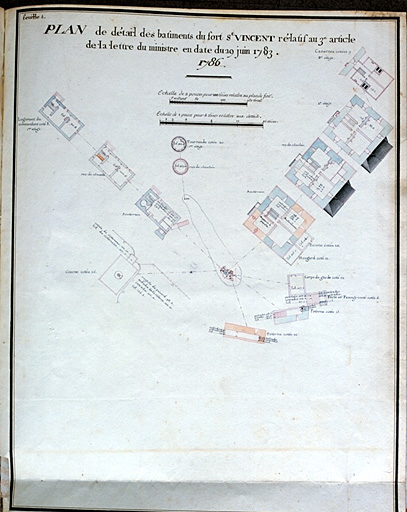

Plan de détail des bâtiments du fort St-Vincent (...). / Dessin, 1786. Service historique de la Défense, Vincennes.

-

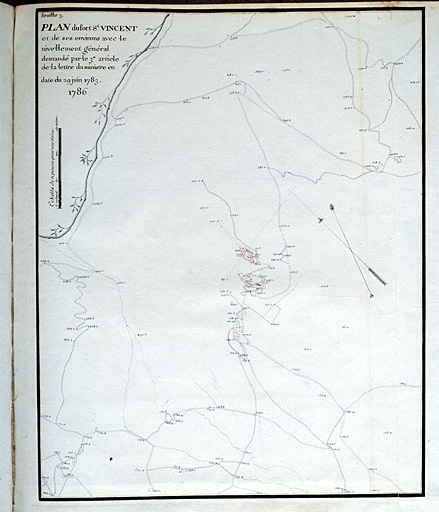

Plan du fort St-Vincent et de ses environs avec le nivellement général (...). / Dessin, 1786. Service historique de la Défense, Vincennes.

-

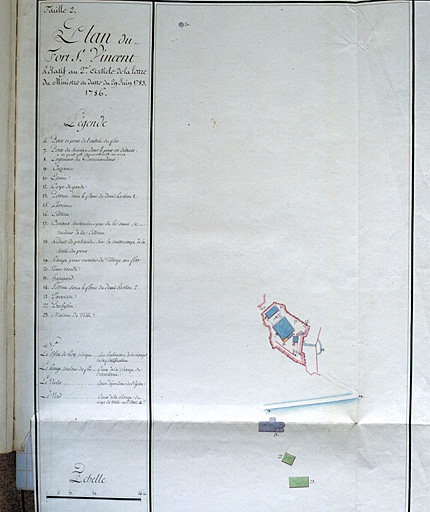

Plan du fort Saint-Vincent (...). / Dessin, 1786. Service historique de la Défense, Vincennes.

-

Plan des pont-levis et dormant de l'entrée du fort St-Vincent pour servir au projet de l'année 1817. / Dessin, visé par Michel, colonel directeur des fortifications, 1817. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 41.

-

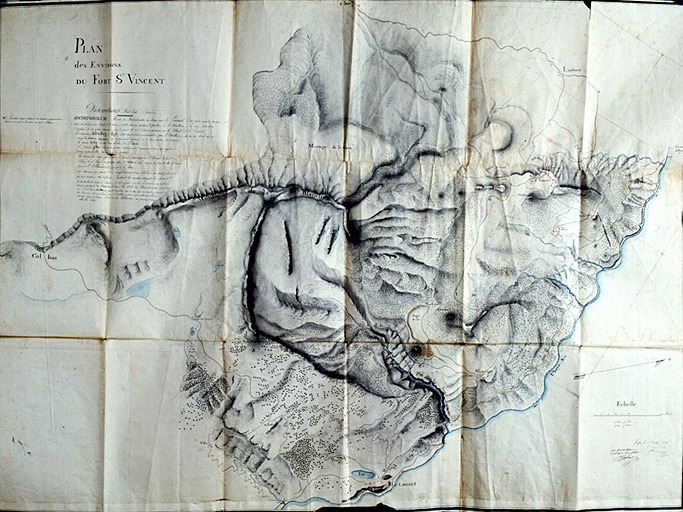

Plan des environs du fort Saint-Vincent. / Dessin, 1819. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 44.

-

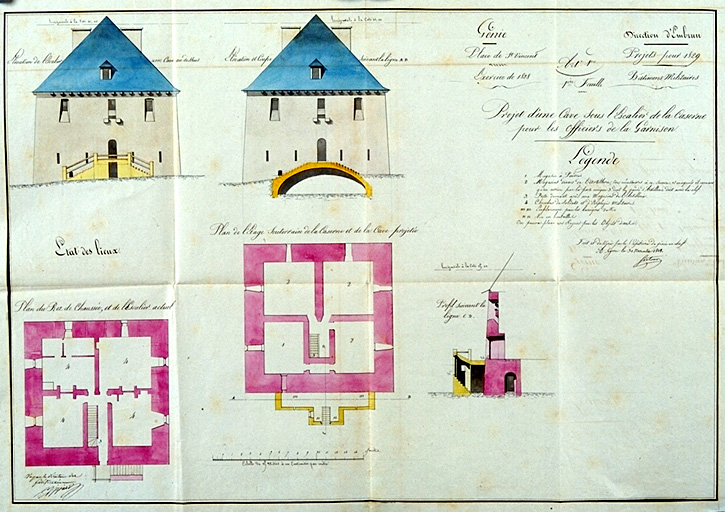

Génie. Place de St-Vincent. Projet d'une cave sous l'escalier de la caserne pour les officiers de la garnison. / Dessin, 1828. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 2.

-

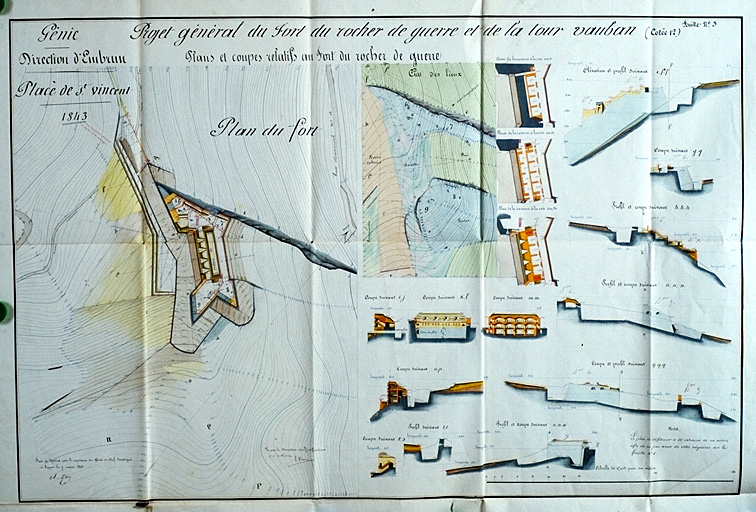

Génie. Place de St-Vincent. Projet général du fort du rocher de guerre et de la tour Vauban. Plans et coupes relatifs au fort du rocher de guerre. / Dessin, 1843. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 3, feuille 3.

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)