Aménagements hydraulique de la commune de La Verdière :

Jusqu'au milieu du 20e siècle, le village de La Verdière est alimenté en eau par la conduite des Fontaines. Cet ouvrage est depuis supplanté par un réseau de distribution moderne.

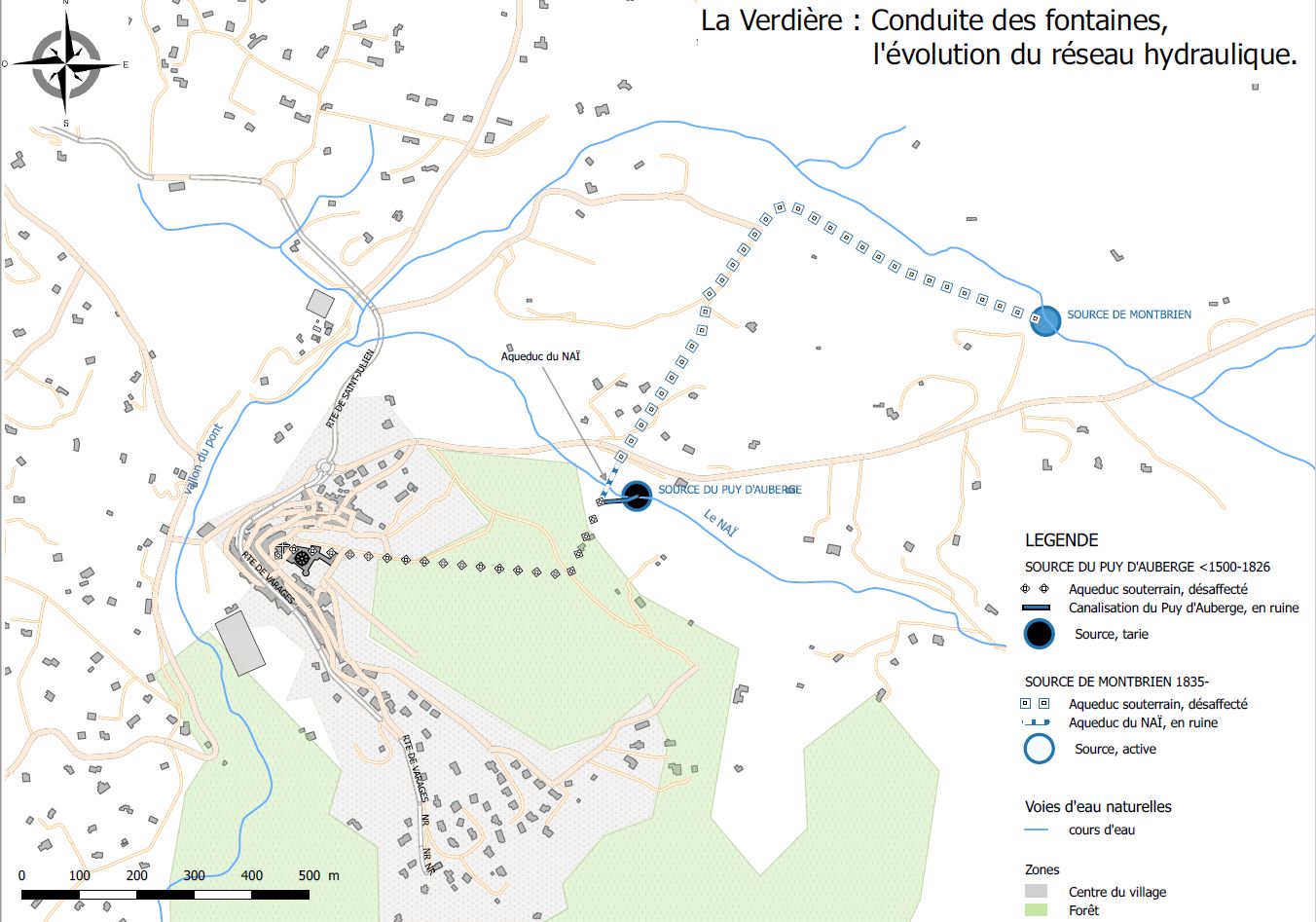

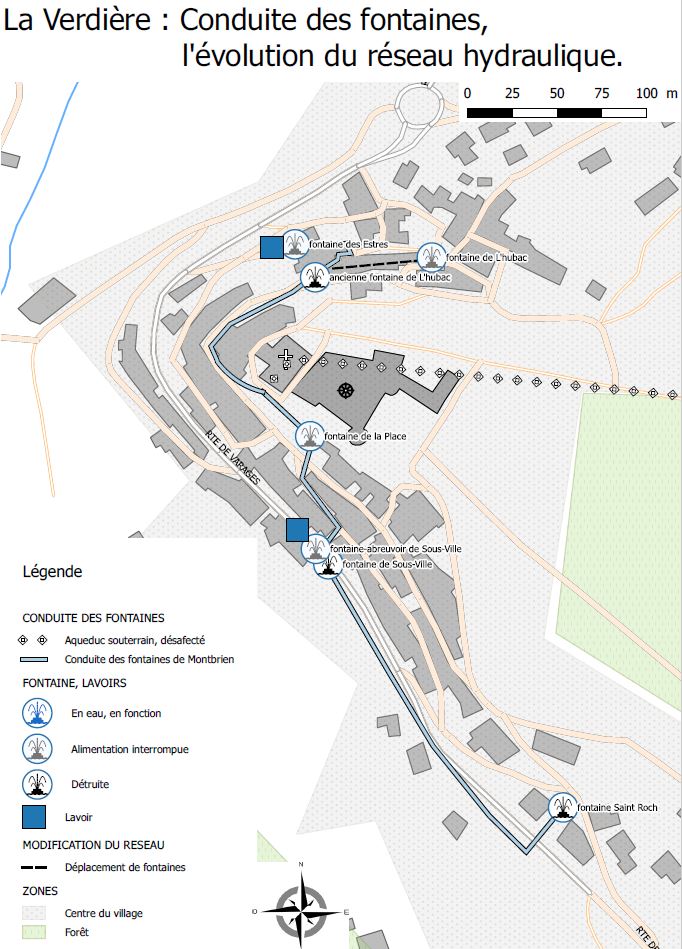

Avant 1826, les points d’eau du village sont alimentés par la source du Puy d’Auberge, captage associé au château construit à partir de l'an mil. Après avoir parcouru le vallon, l’eau alimente par gravitation le centre du village en suivant une galerie souterraine aménagée d’une rigole latérale dite cunette. Après tarissement de la source du Puy d’Auberge, la source de Montbrien est captée et dirigée vers une galerie souterraine construite entre 1835 et 1839, elle se raccorde à la galerie du Puy d'Auberge par l’aqueduc des piliers (aujourd'hui aqueduc du Naï). La commune a dépensé 40 000 Frs pour l’adduction d’eau de la source de Montbrien jusqu’au village. A cette occasion de nouveaux points d'accès à l'eau sont aménagés dans le village, de nouveaux aménagements sont proposés pour les fontaines de la place principale et de Sous-ville.

En 1867, une lettre du Conseil d’État adressée au Préfet fait allusion à un excès de pouvoir de la commune contre une décision du Ministère de l'Intérieur et de la Préfecture qui s'oppose à la transaction consentie entre la commune et le marquis de Forbin d'Oppède pour lui permettre l'utilisation des surverses des eaux de toutes les fontaines créées ou à créer à la Verdière avec le produit de la source de Montbrien, cette source lui appartenant. Un recours est entrepris par la commune pour obtenir l'annulation de plusieurs délibérations. Lors de la séance du 19 mars 1869 du Conseil d'Etat au contentieux, la commune est condamnée aux dépens et sa requête est rejetée.

En 1951, la station de captage de la source de Montbrien est réaménagée. On substitue à la conduite des Fontaines un réseau en fonte qui suit en partie le tracé de l’ancienne galerie, jusqu’à l’entrée du village où elle se raccorde à la cunette de distribution des fontaines. A partir de 1953, la source de Montbrien est relevée vers un bassin de mise en charge, qui permet d’alimenter les points d’eau publics du village et d’offrir l’eau courante aux maisons. Quelques années plus tard, une seconde station de captage est construite à l’ouest du village. En 1968, la source de Saint-Pierre d'Hermès vient renforcer le captage de Montbrien avec la réalisation d'une station de pompage qui fournit 60 m3 par jour (0.7 l/s). Cette eau est alors conduite jusqu'à Notre-Dame de la Salette où elle est stockée dans une citerne avant d'être renvoyé par un système de chasse d'eau vers l'auberge du Pont.

L'installation du tout à l’égout et la fréquentation estivale suscitent des besoins croissants dès 1965. Confrontés à la pénurie, les maires de la Verdière et de Saint-Julien, Mr Martin JULIEN et Maurice JANETTI, ont le projet d'alimenter leurs communes grâce au canal du Verdon. Avec les communes voisines ils s'organisent en syndicat intercommunale dont l'objet est de se doter d'un système d'adduction et de distribution d'eau potable fiable. Le SIAVOM (Syndicat Intercommunal d'Alimentation du Nord-Ouest Varois) est créé en 1968 sous la présidence de Maurice JANETTI. Le projet concerne le canton, comprenant les communes d'Artigues, Esparron, Ginasservis, Rians, Saint-Julien le Montagnié, Saint-Martin de Pallières, Varages et la Verdière, rejoint en 1973 par Barjols. Ce programme d'adduction qui relie neuf communes bénéficie de subventions publiques. A partir de 1969, le réseau se développe : stations de pompage à Malaurie et Rians, huit châteaux d’eau, 120 km de canalisations primaire et 280 Km de desserte interne. En 1979, le syndicat passe un contrat d’affermage de son réseau d'alimentation avec la SAUR (société d’Aménagement Urbain et Rural) qui assure la production d’eau potable, entretient le réseau. Ce réseau garantit l'arrivée de l'eau potable au robinet et de l'eau brute pour les récoltes, aussi bien dans les centres villageois, les hameaux les plus reculés que dans les fermes situées en écart (Notes préalables du Parc naturel du Verdon).

La grande rénovation de l'aqueduc des Piliers de 1876 :

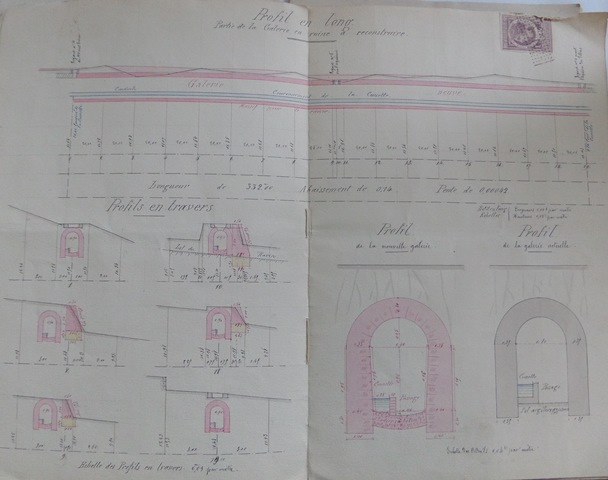

Le 31 juillet 1876, le Conseil municipal dresse un projet de réparation complet de l'aqueduc des piliers sur lequel passe la conduite des fontaines. Le devis comprend les réparations à faire aux maçonneries et aux enduits de l'aqueduc ainsi que le découvrement des maçonneries. En effet, les crépissages des murs en prolongement sont en ruines, ils seront déblayés au pied des murs jusqu'à une profondeur d'environ 0,50 cm pour descendre les enduits extérieurs jusqu'aux parties qui n'ont pas souffert du temps. Les galeries adjacentes à l'aqueduc, la galerie extérieure qui le précède et celle qui le suit, sont en complète vétusté et seront réparées en reconstruisant les parties des pieds-droits et du dallage qui sont écroulées ou dégradées. Les murs seront relevés sur leur aplomb, les dalles cassées seront remplacées et le chaperon qui surmonte les dalles et forme la toiture de la galerie sera reconstruit totalement. Les moellons cassés sur les angles du couronnement des piliers ou des culées seront remplacés, tout comme les pierres de taille de la corniche et les dalles de recouvrement de la conduite en plomb qui sont abîmées. Tous les joints dégarnis de la pierre de taille et des moellons seront regarnis au mortier de ciment hydraulique et tous les parements de maçonnerie formant l'intérieur des piliers, des arches et des tympans de l'aqueduc devront être réformés et recouverts d'un enduit composé de chaux ordinaire et hydraulique (Projet de réparations diverses au grand Aqueduc des Piliers et à la Tour de l'Horloge - Devis et Cahier des charges du 31 juillet 1876).

Enquêteur du parc du Verdon.