HISTORIQUE ET TYPOLOGIE GENERALE

Le fort de Brégançon n'est pas une création ex-nihilo de l'administration du Génie militaire des temps classiques, mais un site occupé sans discontinuité depuis l'antiquité. A ce titre, le choix initial du site n'est pas justifié par des impératifs stratégiques d'intérêt national, et Brégançon n'est devenu un élément du chapelet des défenses côtières qu'à l'occasion d'une des étapes de son histoire.

L'histoire médiévale du site est celle d'une résidence fortifiée particulièrement bien défendue par sa position sur un îlot rocheux, chef-lieu d'une seigneurie d'abord inféodée à un lignage seigneurial de quelque envergure, sous la suzeraineté des comtes de Provence, la fortification ne répondant qu'au principe d'auto-défense propre au système féodal.

L'importance du domaine foncier lié à la seigneurie justifie l'intérêt que lui porta la commune de Marseille. La valeur de défense passive des châteaux d'Hyères et de Brégançon, l'un associé à une ville florissante sur un itinéraire majeur, l'autre ouvrant sur la mer et commandant un site portuaire d'intérêt secondaire, leur valut d'être assez tôt réunis au domaine propre des comtes de Provence. Le château de Brégançon devint alors l'un des lieux de séjour occasionnel des comtes de Provence, rois de Sicile, gardé par un châtelain, restauré et entretenu par l'administration comtale. Ce statut de château dura jusqu'au XVIIe siècle.

L'intérêt stratégique finalement secondaire du site poussa l'administration royale à plusieurs tentatives d'intéressement des châtelains puis des capitaines aux titres et droits du domaine seigneurial de Brégançon, afin qu'ils investissent leurs fonds propres dans l'entretien du château, le trésor royal se consacrant à des sites plus importants. Du fait de cette politique et des avantages purement locaux de sa position, Brégançon resta jusqu'à l'âge classique un château plutôt utilisé abusivement comme outil d’intérêts privés, au moyens d'actes de piraterie, par des seigneurs opportunistes ou des capitaines privés de subsides, qu'une forteresse réellement au service de la puissance publique.

La principale mutation historique est, à l'avènement de Louis XIV et de la monarchie absolue, la dissociation du domaine seigneurial et de la forteresse, qui passe définitivement au statut de "fort" purement militaire, entièrement géré par l'administration, et perdant toute vocation de résidence noble. De ce fait, les grands officiers de l'Etat, administrateurs et ingénieurs du génie militaire eurent l'occasion, du XVIIe au XIXe siècle de reconsidérer dans le contexte plus large de la défense des côtes de Provence, les capacités et la valeur stratégique du fort, qui selon les périodes et les hommes, fut considéré comme un poste très secondaire pour lequel les dépenses se réduisent au strict entretien, où comme un fort d’intérêt plus marqué, justifiant des campagnes de réorganisation, notamment au début et à la fin du XIXe siècle.

Le château médiéval, possession seigneuriale, puis de la ville de Marseille, puis château des comtes de Provence.

Brégançon est cité dès le XIIe siècle comme étant l'un des Castra du comté de Provence, dans le diocèse de Toulon: Le "Castrum Bragansone" ou "Bragansoni". Il n'était pas alors le siège d'une seigneurie indépendante, mais le second château de la châtellenie comtale d'Hyères. Dès la fin du Xe siècle, le comte Guillaume avait pu reconquérir la Provence orientale occupée par les Sarrazins grâce à l'appui logistique de Pons de Fos, premier membre connu d'un important lignage féodal du diocèse d'Arles, auquel il avait accordé en gratification, à titre héréditaire, la vicomté de Marseille et la charge de châtelain des châteaux d'Hyères (soit Hyères et Brégançon), de même que la garde de la « Ville des tours d'Aix ». Le titre de châtelain-garde équivalait dans ce cas à une inféodation : les sires de Fos, vicomtes de Marseille, tenaient en fief les châteaux concernés, à charge de foi et hommage au comte. À partir des années 1020-1030 la puissance acquise par plusieurs seigneurs de Provence dont les Fos provoqua une crise concrétisée par des refus d'hommage répétés à l'autorité comtale. Cette crise trouva son dénouement au cours du long épisode des « Guerres baussenques » (1145-1162), opposant le comte Raymond Bérenger aux alliés du seigneur des Baux. Défaite, l'aristocratie provençale sort affaiblie et discréditée de cette fronde.

En 1196, le comte de Provence Alphonse d'Aragon recevait l'hommage d'Amiel de Fos, qui s'engageait à lui restituer à toute réquisition la totalité des castra détenus par sa famille, dont la troisième partie du castro de Heris 1. En avril 1218, Raimond Geoffroy, fils de Pons de Fos, vendit la douzième partie du château et de la ville d'Hyères et la totalité du château de Brégançon aux recteurs de la communauté de Marseille. Ceux-ci durent doubler leur prix d'achat pour désintéresser Amiel de Fos, seigneur d'Hyères, et l'évêque de Toulon, qui revendiquaient des droits sur cet héritage.

Inquiétée par des actes de piraterie commis par son châtelain de Brégançon et par les représailles des seigneurs d'Hyères, la ville de Marseille fit approuver ses droits sur Brégançon par le comte de Provence Raimond-Béranger V, en mai 1223. Le comte fit placer le château sous la protection de l'évêque de Toulon et les seigneurs de Solliès, mais confirma à nouveau la ville de Marseille dans ses droits en 12432.

Durant ces périodes seigneuriales et municipales, aucun texte ne renseigne sur la consistance du château de Brégançon, ni sur les travaux de construction ou renforcement dont il a pu faire l'objet. Marseille voyait surtout en Brégançon un domaine foncier de rapport, cependant que les châtelains qu'elle y avait placé tiraient un parti litigieux de la position stratégique du château en l'utilisant comme base d'expéditions de pillage sur terre et sur mer.

Un "donjon" existait sur le site en 1218, en haut duquel la ville de Marseille aurait fait hisser sa bannière le jour même de la prise de possession3 , mais les reconstructions postérieures n'en ont rien laissé subsister. Le seul vestige rescapé de cette époque est celui de l'ancienne chapelle, au revers de l'actuelle porterie d'entrée.

Charles d'Anjou, frère du roi de France Louis IX, prit possession du comté de Provence par son mariage avec Béatrix, l'héritière, le 31 Janvier 1246. Adoptant une politique d'affirmation souveraine comparable à celle menée par Louis IX en Languedoc, le nouveau comte de Provence capétien prétendit soumettre à sa suzeraineté les villes et seigneuries réputées indépendantes. Après dix ans de résistance et un premier accord provisoire en 1252, la ville de Marseille finit par accepter le 2 Juin 1257 un traité de composition avec le comte capétien. Une clause du traité précise que « la commune abandonne au comte, à la comtesse, à leurs héritiers à perpétuité, ses domaines, seigneuries, juridictions et droits de tout genre qu'elle possédait sur Marseille et son territoire, sur terre et sur mer, et dans ses châteaux d'Hyères et de Brégançon... »4 . La première enquête sur le domaine comtal, en 1252, citait déjà ces deux châteaux « jurables et rendables » au nombre des forteresses appartenant au comte.

Il y a tout lieu de croire que l'administration comtale, qui avait installé une viguerie dans la châtellenie d'Hyères, fut rapidement chargée de renforcer les défenses des châteaux d'Hyères et de Brégançon. Un rationnaire, ou abrégé de compte du « clavaire » de la viguerie, conservé pour l'année 12645 donne la preuve, sans détails, que des travaux de construction étaient alors à l'œuvre dans ces deux châteaux. La montée en puissance de Charles d'Anjou, devenu roi de Naples et de Sicile en 1266, a pu favoriser la qualité et l'ambition des chantiers de châteaux du comté de Provence.

Le châtelet d'entrée à deux tours circulaires toujours en place dans l'état actuel du fort est une parfaite illustration des normes appliquées pour la défense des portes dans l'ère d'influence capétienne. Ses caractères sont toutefois moins évolués que ceux des ouvrages d'entrée des grandes fortification royales du dernier tiers du XIIIe siècle en Languedoc, comme la Porte Narbonnaise de la cité de Carcassonne et les portes de la ville d'Aigues-Mortes, mais on note la présence d'archères dans la courtine du front d'entrée attenante au châtelet, ce qui se retrouve au château de Carcassonne et dans les murs d'enceinte des deux villes datant du règne de Philippe III le Hardi (1270-1285), neveu de Charles d'Anjou. Dans ce cadre, le cas de Brégançon témoigne d'une influence directe de l'architecture militaire capétienne en Provence dont on ne trouve que très peu d'autres exemples, et qui permettent d'attribuer la construction du châtelet et du front d'entrée du château aux maitres d'œuvre de Charles d'Anjou, à la seconde moitié de son règne de trente neuf ans sur le comté de Provence, soit entre 1260 et 1280. Le château de Brégançon était d'importance secondaire dans l'empire de Charles d'Anjou, comparé au rôle d'Aigues-Mortes et Carcassonne pour les rois de France Louis IX et Philippe III, ce qui suffit a expliquer une réalisation moins luxueuse.

Robert d'Anjou, comte de Provence et roi de Naples-Sicile (1309-1343) chargea en 1323 le trésorier royal de Provence, Robert de Millet, d'une mission de visite et d'expertise des châteaux et fortifications des côtes de Provence. Le compte rendu de cette enquête a été conservé et donne d'intéressantes indications topographiques. L'expertise de Brégançon, mentionne la turris et une muraille crénelée du côté est, qui nécessitent des réparations, pour 50 livres6.

Les plans et vues cavalières des XVIIe et XVIIIe siècle7 révèlent des dispositions anciennes du château disparues depuis, qui pouvaient remonter au XIIIe siècle, au même titre que le front d'entrée de l'enceinte principale avec son châtelet d'entrée à deux tours : le point le plus haut du rocher était occupé par une tour circulaire environnée d'une petite enceinte retranchée ou chemise flanquée de tourelles semi-circulaires ou polygonales, incluant au moins un bâtiment en balcon sur la mer, l'ensemble constituant le "donjon". Une partie de ces constructions du secteur "noble" médiéval était mise en œuvre en beau parement, à en juger par les termes d'un mémoire de 1775.

On peut identifier la turris citée en 1323 à la tour maitresse cylindrique figurée au point haut du rocher, en position isolée, sur les sources graphiques d'époque moderne. Cette tour semble avoir eu un diamètre insuffisant pour être logeable, celui d'une "tour-beffroi" symbolique visible de loin, accessoirement utilisable comme phare, des signaux lumineux pouvant être allumés à son sommet. L'existence d'un tel fanal au château de Brégançon est en effet attestée par un document daté du 30 Juin 1303 signalant les points du littoral provençal de Aigues-Mortes à La Turbie ou, depuis les temps les plus anciens (semper et antiquitus ), des gardes étaient chargés d'indiquer par des feux ou "farots" la présence d'ennemis 8.

Un état des forteresses comtales, dressé par les officiers de la chambre des comptes de Provence l'hiver 1344-1345, fait apparaître que les deux châteaux de la viguerie d'Hyères, gardé chacun par un châtelain, doté d'un chapelain, et qualifié de fortalicium, n'employaient pas le même personnel militaire permanent : pour treize sergents affectés à Brégançon, le château d'Hyères n'en avait que six9 .

Le château de Brégançon, avantagé par sa position insulaire, contrôlait un petit port privé par lequel les rois-comtes pouvaient débarquer en Provence en venant du royaume de Naples. C'est ce que fit Jeanne d'Anjou, reine de Naples-Sicile (1343-1382), sur les galères de son homme de confiance l'armateur Jacques de Galbert, lorsqu'elle dut fuir provisoirement ses États en 1348. La veille du retour de la reine à Naples, l'armateur, déjà promu Vice-Amiral de Provence, reçut en donation le château de Brégançon, qui avait servi de résidence royale pendant quelques mois. Daté "dans la chambre" de la reine en "son château de Brégançon", le 31 Juillet 134810 , l'acte comporte un revenu de 240 livres à prendre sur la gabelle d'Hyères pour maintenir la forteresse en bon état de défense. Par représailles contre cet excès de libéralité à leurs dépens, les gens d'Hyères mirent à sac le château, mais rien ne prouve que les dégâts furent d'une importance telle que Jacques de Galbert dût le reconstruire ne serait-ce que partiellement, comme il est parfois supposé abusivement . Sous la pression de ses sujets provençaux, dont les Hyérois la reine Jeanne révoqua toutes ses donations par un édit de mai 136611 .

Brégançon fit alors sans doute retour à la couronne, mais fut donné en fief dès avant 1385 au sénéchal de Provence Raymond d'Algout par Marie de Blois, régente du royaume de Sicile pour Louis II. Six ans plus tard, la régente, menacée par les prétentions de Charles de Duras au trône de Sicile, rétrocédait par la force le château de Brégançon à un aventurier italien, Balthasar ou Baude de Spinola, chef de compagnie vendant son appui militaire au plus offrant des partis en lice. Entre 1393 et 1406, Spinola utilisa le château et le port de Brégançon comme base d'expéditions de piraterie dans une extraordinaire politique de harcèlement qui lui fit obtenir de très importantes rançons des villes de Marseille, Toulon12 , et des privilèges du roi de Sicile Louis II d'Anjou. Après une accalmie entre 1399 et 1405, de nouvelles exactions de Spinola sur des navires de commerce reliant les ports de Provence à l'Italie décidèrent Louis II, par lettres-patentes du 22 Juin 1406, à lever un impôt spécial dans la viguerie de Toulon, pour racheter Brégançon à Spinola.

A nouveau réuni à la couronne, Brégançon redevient une forteresse entretenue par les officiers de l'administration du comté.

Deux inventaire dressés l'un en 1423 par le châtelain de Brégançon François de Villeneuve , l'autre en 1431 par son fils et successeur Arnaud de Villeneuve font apparaître le très médiocre état de l'armement et du mobilier de la place, qui comporte quelques bombardes. Ces inventaires ne permettent pas de reconstituer la dispositions des bâtiments anciens visités, dont un abrite "la chambre du roi", et la cuisine. Un autre est la maison du viguier, flanqué d'une prison, et le reste compte quatre entrepôts et une étable. L'inventaire de 1431 mentionne le pont-levis de la porte du château, devant lequel il fut signé : "Actum et publicatum ante portem primam, castri predicti ante pontem levadis" 13

Brégançon au XVIe siècle, forteresse royale d'intérêt public et capitainerie, premières fortifications "à la moderne".

Les actes de la chambre des comptes du comté de Provence font état, sans aucune précision réparations au château, aux frais du roi, vers 1471 (sous René d'Anjou), et après la réunion du comté à la couronne de France (1480-1486), vers 151114 . En 1483, Louis XI commit par précaution l'un de ses grands officiers, le gouverneur de Bourgogne Jean de Baudricourt, au désarmement de certaines forteresses publiques de Provence jugées peu sûres. Les canons de Brégançon furent transportés à Toulon, mais deux ans plus tard, après la mort du roi, Baudricourt affecta à ce château une petite garnison de sergents15.

En 1524, François Ier ayant perdu Milan, le connétable de Bourbon, rallié aux intérêts de l'Empereur Charles Quint organisa une invasion militaire de la Provence où il ne trouvera de résistance qu'à Marseille et Brégançon. Une première politique de fortification d'Etat, avec la "Grosse Tour" de Toulon, commencée en 1514, s'était pourtant mise en place, complétée en 1517 par une ordonnance royale instituant un service permanent de milices garde-côtes dites "le guet de la Mer". L'année même de l'expédition du connétable de Bourbon, François Ier fit renforcer la défense des côtes par la construction du château d'If sur un îlot au large de Marseille, et programme la construction dans cette même ville, du fort de Notre-Dame de La Garde, qui sera la première véritable fortification bastionnée royale mise en œuvre au sud-est de la France16 .

Rien de notable ne fut alors entrepris à Brégançon, dont le capitaine, Gabriel de Béranger était secondé par Christophe Forelli, propriétaire d'un bien sur le domaine et chargé de la garde et de l'entretien du château .

L'érudit aixois Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), évoquant les invasions des impériaux en Provence en 1524 et 1531, énumère les places côtières importantes que prit la flotte d'Andréa Doria: "..André Doria ayant mis à terre une partie de l'armée, fist voile en espagne pour aller quérir des munitions et des vuivres, et en passant prist la tour de Lérins, Saint-Torpès, Briganson, les isles d'Hières, Tholon, Hières, les lieux voisins et se rendit maître de la côte jousqu'a Marseille.."17

Les Iles d'Hyères ayant été mises à mal tant par ces épisodes que par les expéditions de pillage de Barberousse en 1531, François Ier décida d'une nouvelle campagne de fortification qui se traduit par la construction de la tour Sainte-Agathe à Porquerolles. Dans le même temps, il déléguait la défense des Iles d'Hyères et de Brégançon à Bertrand d'Ornezan, baron de Saint-Blancard, nommé capitaine de ces places et intéressé dans cette affaire par l'érection à son profit de ce domaine en éphémère "Marquisat des Iles d'Or" . La forteresse de Brégançon n'en restait pas moins une fortification d'Etat, dont Bertrand, puis à partir de 1540 Bernard d'Ornezan étaient capitaines et non propriétaires.

En 1564, Brégançon reçut la visite du roi Charles IX, rapportée par l'historien provençal d'ancien régime Honoré Bouche: "Le 30 Octobre, étant venu à Hyères, le roi alla dîner à Brégançon, forteresse sur un haut rocher dans la mer et qui est une des gardes des côtes de Provence"18

La seigneurie de Brégançon fut à nouveau érigée en marquisat par lettres patentes du roi Henri III données à Avignon en Décembre 1574, en faveur d'Antoine Escalin des Aymars, baron de La Garde, capitaine général des galères, ci-devant lieutenant du roi en Provence . Le titulaire du fief, qui jouissait du titre et des revenus de la "terre et seigneurie" n'avait pas nécessairement la charge de capitaine de la forteresse, qui n'était plus la résidence seigneuriale du fief, même si des locaux pouvaient y être mis a disposition du seigneur en titre.

Les guerres de Religion remirent en avant l'intérêt stratégique de la "forteresse" de Brégançon. Le comte de Carcès forma en Provence une ligue catholique dure, dirigée militairement par son neveu Hubert de Vins. Ce dernier, soucieux d'occuper divers points forts, s'empara par la force du château de Brégançon en Octobre 1578, et en retira deux pièces de canon pour armer son château de Forcalqueiret. D'après Peiresc, en Mai 1579: "Vins estoit logé à Cuers d'ou il estoit allé à Briganson voir le capitaine Guasqui " 19 .

Quelques années plus tard, Hubert de Vins étant déclaré "rebelle et factieux" par le Parlement de Provence, des troupes défendant les intérêts des communes occupèrent la forteresse, et la mirent en état de défense. Jean-Louis de Nogaret, duc d'Epernon, nommé gouverneur de Provence et promu amiral du Levant par Henri IV à son avènement en 1589, avait en outre envoyé ponctuellement en 1593 à Brégançon une garnison royale commandée par le capitaine de La Roderie20 .

Cependant Melchior Guasqui, d'abord occupant d'occasion du château, devint titulaire officiel du château et de la capitainerie de Brégançon à une date mal définie de la fin du XVIe siècle: 1582 ou 1597 selon les sources21 . Une tradition et des sources postérieures prêtent à ce Melchior Guasqui une importante campagne de restauration du lieu "qui était auparavant comme une île déserte et son château ruiné..." 22 . Lorsque le fief de Brégançon: marquisat, terres, juridiction et droits, fut attribué en son nom en 1619 au titre de seigneur engagiste à son fils Honoré Gasqui , d'abord sans la capitainerie du château, la clause de faculté perpétuelle de rachat par le domaine royal aurait estimé à 24.000 livres la valeur du rachat pour qu'elle soit équivalente à l'investissement financier antérieurement fait par Melchior Guasqui pour la restauration du château 23.

il semble que les travaux entrepris par Melchior Guasqui sur un château fort préexistant et important relevaient au moins en partie de l'architecture militaire "à la moderne" c'est à dire bastionnée, à en juger par le bastion qui en reste, flanquant l'entrée d'une enceinte extérieure basse ajoutée au devant de celle du château, bien que les autres sources documentaires contemporaines ne donnent aucune précision à ce sujet.

Honoré Guasqui, mort en 1640, fut le dernier capitaine de Brégançon détenant en même temps la seigneurie de ce nom, anciennement attachée au château. Le domaine seigneurial foncier connut après les Guasqui une destinée indépendante de celle du fort qui fut confié sur avis du roi par le parlement de Provence à des gouverneurs particuliers de métier assurant en principe plus efficacement l'entretien que des capitaines intéressés avant tout aux droits et revenus de la seigneurie.

Le château devenu un fort participant à la défense des îles d'Hyères, XVIIe siècle

Le château de Brégançon, sous le règne de Henri IV était devenu effectivement un "fort", selon la dénomination qui allait bientôt prévaloir. On note qu'elle est employée pour d'autres ouvrages militaires de l'époque au statut ambigu, objet de travaux de fortification ordonnées par les représentants de la puissance publique, mais avec délégation de maîtrise d'ouvrage à un officier intéressé par une charge rémunérée et des droits sur un domaine associé. C'est le cas par exemple à Bandol pour un "fort" construit entre 1584 et 1603 au nom du roi sur ordre initial du duc d'Epernon par son lieutenant Antoine Boyer, ce dernier étant devenu capitaine titulaire de ce fort aussi qualifié de "maison" (bâti comme un château traditionnel à tourelles), avant d'être anobli et d'obtenir l'érection en fief de ce domaine à titre héréditaire.

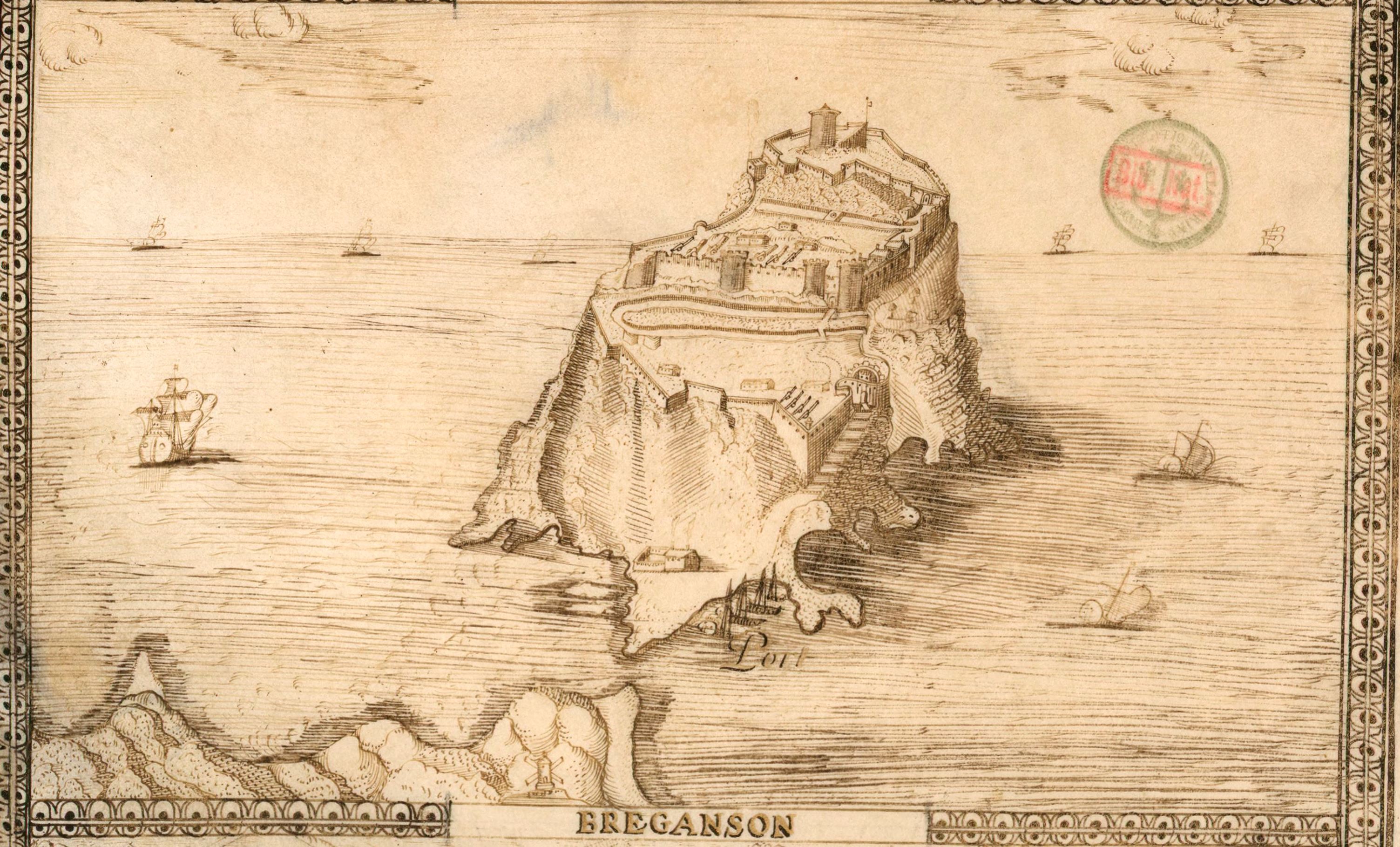

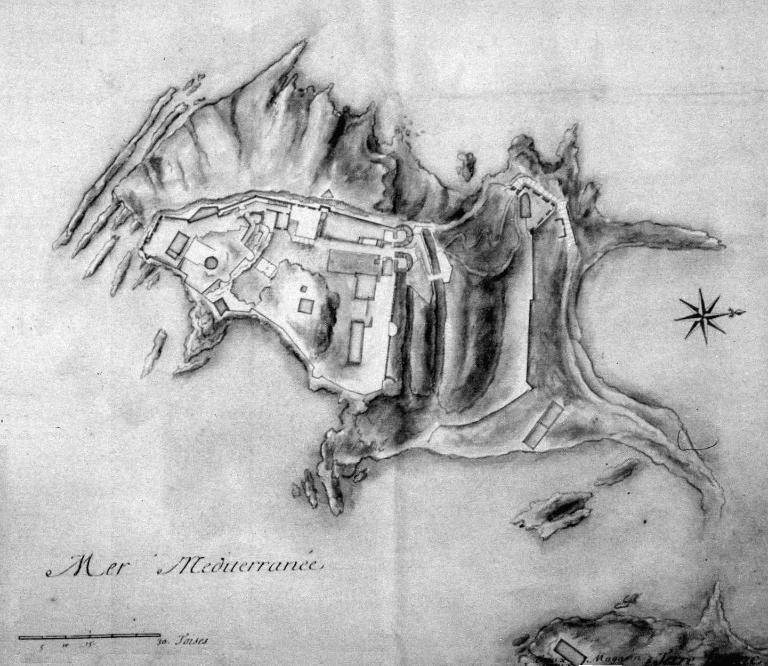

La plus ancienne représentation du fort de Brégançon datée et fiable topographiquement, remonte à 1633, elle est liée à la tournée d'inspection du littoral provençal faite à cette date par Henri de Séguiran, premier président de la cour de Provence, à la demande de Richelieu, alors Grand-maître de la Navigation, qui l’avait nommé son lieutenant général. Dans le cadre de l’inspection des côtes, une grande carte fut dessinée par Jacques de Maretz, professeur de mathématiques de la ville d’Aix, accompagnée de planches réunissant des vues perspectives des ouvrages et localités côtières sur des relevés faits à partir de 1631.24

Séguiran rendit un rapport plutôt favorable sur le fort de Brégançon qu'il; avait visité sous la conduite d'Honoré Guasqui, le jugeant "en état de défense en cas d'attaque, soit par la qualité du lieu et la bonté de l'assiète naturelle, soit par le nombre des soldats, quantité d'armes, munition de guerre et autres choses requises à une place de telle considération" 25 .

Si ce rapport très succinct ne dit rien des fortifications, la vue de Brégançon figurée sur la carte de Jacques de Maretz est plus explicite. Elle montre le château médiéval occupant les deux tiers de la partie postérieure de l'îlot rocheux, avec une enceinte dont le front d'entrée rectiligne se caractérise par ses tours du XIIIe siècle, dont deux encadrant le châtelet d'entrée, une à l'angle opposé tombant en ruines, et par ses deux courtines couronnées de créneaux médiévaux. Ce front d'entrée est précédé d'un double fossé taillé dans le roc, franchi par deux ponts successifs dans l'axe de la porte du châtelet. A l'intérieur, un important rempart de terre rapportée s'adosse à la muraille médiévale pour accueillir une batterie d'artillerie faisant face à la terre, exprimée sur le dessin par six canons en batterie derrière les créneaux. Ce rempart qui enterra la face intérieure d'un muraille médiévale antérieurement dégagée et percée d'archères, comme on l'observe encore, était à l'évidence un des aménagements défensifs réalisés au XVIe siècle.

Au point haut du rocher, vers le large, la vue de Maretz figure la tour maitresse ou tour beffroi circulaire, couverte d'un toit conique écrasé, incluse dans un réduit fortifié, le "donjon", qui a sa propre enceinte représentée comme une muraille crénelée flanquée de redans et de petits saillants angulaires d'aspect proto-bastionnaire. Leur aspect porte à les considérer comme des ouvrages réalisés ou retouchés au XVIe siècle. Entre le réduit du donjon et le front d'entrée du château le dessin de Maretz figure un fossé et une basse-cour abritant des bâtiments peu organisés, sans doute maisons, magasins et casernements sommaires, à l'arrière des canons en batterie sur le rempart du front d'entrée.

D'autres petits bâtiments analogues y sont indiqués dans l'enceinte extérieure bâtie en avant et en contrebas du front d'entrée médiéval, en bordure du tiers restant de l'assiette rocheuse. Les ouvrages fortifiés les plus explicitement modernes figurés sur cette vue sont ceux de cette enceinte extérieure. Ils se composent d'une muraille crénelée d'aspect tenaillé, avec des flancs et un redan assez sommaire, et surtout, à l'angle dominant à la fois le petit port abrité au pied de l'îlot face au littoral, et le début de la rampe montant au fort, d'un véritable bastion, sans flanc droit mais dont le flanc gauche défend directement la porte de cette enceinte extérieure, avant-porte du fort, ce flanc étant retranché derrière un orillon. Une batterie de quatre canons est figurée derrière le parapet de la face droite de ce bastion, qui existe encore aujourd'hui, parfaitement reconnaissable de même que la porte. Sur le dessin de Maretz, la porte n'est pas défendue vers l'extérieur par un ouvrage avancé de type tambour ou barbacane, mais apparemment vers l'intérieur par un sas à ciel ouvert enveloppé d'une muraille semi-circulaire imposant une entrée en chicane.

Les caractéristiques du bastion ou demi-bastion d'entrée du fort de Brégançon permet de le juger postérieur à l'enceinte bastionnée royale précoce de Saint Paul de Vence, qui est de peu antérieure à la mort de François Ier, et probablement contemporain des bastions du fort Carré d'Antibes, également œuvre royale, achevée en 1585. Ce bastion de Brégançon peut donc effectivement être attribué sans difficulté à l'action de Melchior Guasqui.

Le dessin de Jaques de Maretz daté 1633 n'est pas la seule source graphique et iconographique de cette époque pour Brégançon, mais la vue gravée donnée par Christophe Tassin vers 1634 dans le recueil des Plans et profils des principales villes de la province de Provence, prise sous le même angle, est beaucoup plus schématique et sans apport documentaire. Il existe aussi une vue, également prise du littoral, plus ancienne et antérieure à la construction du bastion, assez naïve, dans la série des plans et vues aujourd'hui conservées aux Archives de l'Etat Italien à Turin, faites par les ingénieurs militaires au service des ducs de Savoie dans les années 1580.

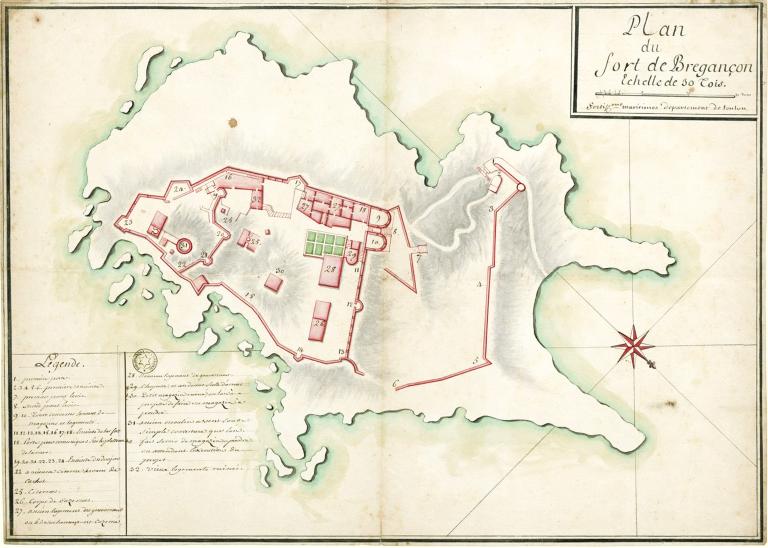

Un plan manuscrit français non daté, dessiné à main levée à la plume, indique pour l'enceinte extérieure et pour celle du réduit des dispositions différentes de celles documentée par le dessin de Jacques de Maretz, notamment pour les emplacements des portes d'entrée, absolument pas conformes à la réalité topographique ; l'emplacement du bastion y est occupé par une sorte de tour en fer-à-cheval découverte. S'agissant du réduit, les différences de dispositions sont si importantes autour de la tour-beffroi circulaire, qu'on ne sait s'il faut interpréter ce plan, soit comme une variante de projet non réalisée datable vers 1580, soit comme un croquis exécuté de mémoire sans relevé suffisant par un topographe peu méthodique.

![Brégançon. [Plan du fort de Brégançon, variante de projet non réalisée ?]. [vers 1580 ?]](/img/4f34d902-1292-4d3a-aa3e-5433de254a1a)

Quatre ans après la mission de Séguiran, Henri d’Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux et lieutenant général de la Marine royale de Louis XIII, inspecta à son tour les défenses du littoral provençal et en fit rapport en Juin 1637. S’agissant de Brégançon son compte-rendu range la forteresse parmi les cinq plus importantes des côtes provençales, et en souligne les faiblesses, dues en partie au manque d'unité de l'ensemble architectural, en partie à une incurie pourtant nullement mentionnée en 1633 : "La place est irrégulière, n'étant qu'un rocher revêtu ou escarpé tout autour par diverses fausses-braies (terme ici employé au sens de murs d'enceinte remparés avec revêtement de faible hauteur) les unes sur les autres, sans flancs hormis à la tête ou il y en a quelque peu. Elle peut être battue de la grande terre (la côte) mais comme il y a de la terre dedans (remparement) et des revers de rocher qui ne sont pas vus, je n'estime pas que celà put obliger des gens de guerre à se rendre. On ne saurait empêcher le secours, il y a bonne eau dedans (puits ou citerne) et un petit môle ou quelques galères et infinie barques peuvent tenir. Etant maître de cette place, on le sera facilement de toutes les isles d'Hyères. En l'état qu'est la place, elle ne vaut rien, y ayant un pan de muraille du côté de la terre tombé, tous les canons démontés et un gouverneur qui n'a reçu aucun appointement pour lui et ses gens depuis dix ans, si bien qu'il ne vit que de quelques pilleries qu'il fait sur la mer et sur son port (Il ne s'agit certainement pas d'Honoré Guasqui, lequel percevait encore les revenus domaniaux, et avait dû abandonner les fonctions effectives de capitaine-gouverneur à un soldat de métier nommé par l'administration royale et apparemment pas rémunéré) Depuis quelques temps, sur les avis que j'ai fait donner à M. de Vitry, il y a fait mettre quinze ou vingt hommes de la tour (de Toulon) ou des galères.Il faut pour cette place deux mille écus pour l'ôter du péril imminent ou elle est et quatre mille pour la mettre en perfection; la garde ordinaire est de cinquante hommes effectifs et de cent hommes en présence de l'ennemi. C'est la clef des îles...j'en crains et en prévoit la perte, la subsistance dépendant de M. de Vitry et le fond que vous avez envoyé l'année passée pour les fortifications ayant été employé à payer les gages des officiers que vous aviez préposé à ces travaux, sans qu'ils aient en tout fait remuer une pierre.." 26

Les travaux entrepris à Brégançon à la suite de ce rapport, parallèlement à la construction de nouveaux forts sur les îles d'Hyères, ne sont pas clairement identifiés mais ils semblent avoir surtout concerné les bâtiments militaires. Ils n'allèrent pas beaucoup plus loin par la suite, l'opinion de M. de Sourdis sur l'importance de Brégançon n'étant pas partagée par tous.

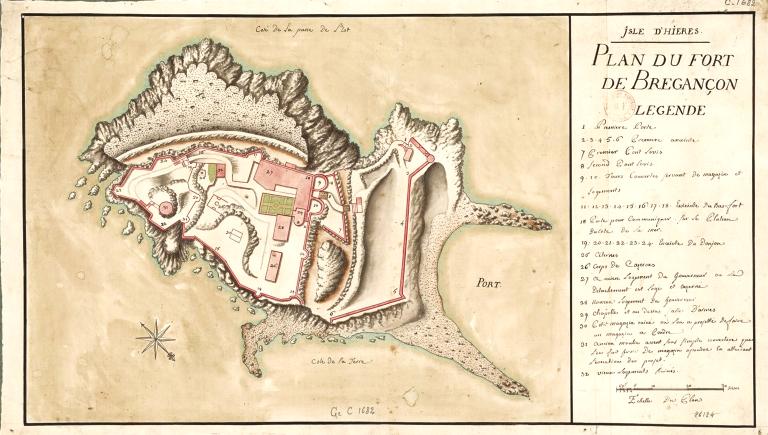

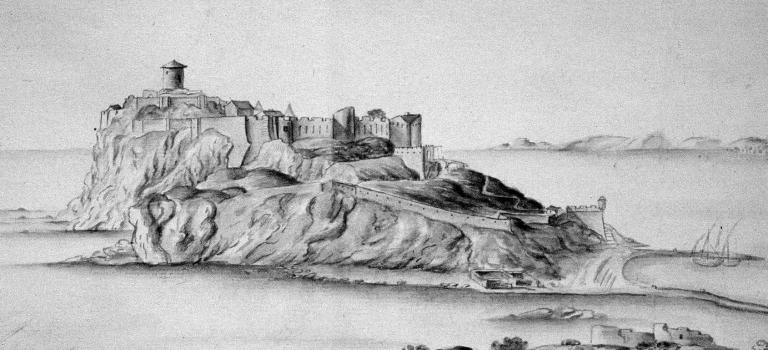

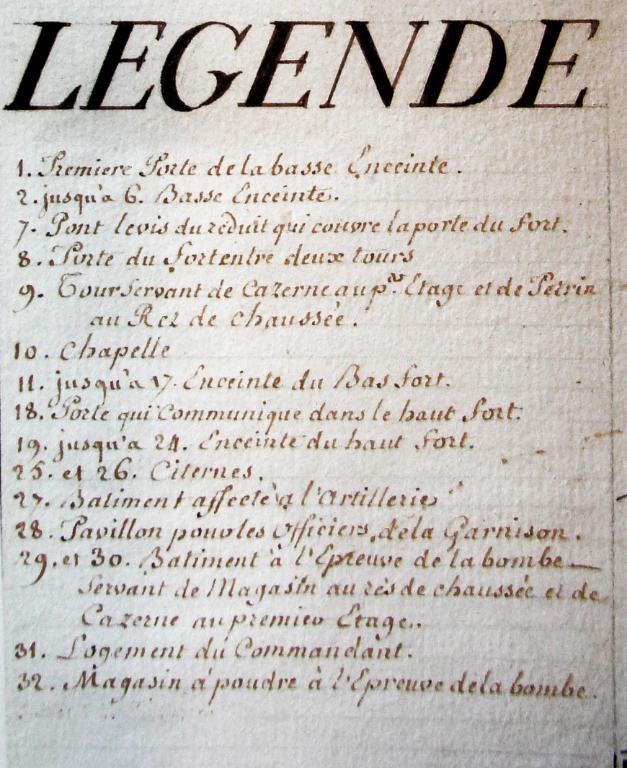

En 1647, le fort fit l'objet d'un relevé plus détaillé sinon plus fiable que celui de Maretz, dû à Nicolas-François Blondel (1618-1686) futur directeur de l’Académie royale d’architecture sous Louis XIV, diplomate, mathématicien, ingénieur de la Marine, architecte et théoricien de l’architecture. Alors encore jeune sous-lieutenant de galères et ingénieur militaire, Blondel s’était vu confier une mission de relevé des places-fortes de Provence entre 1647 et 1651, dont font partie un plan et une vue cavalière de Brégançon, cette dernière sous le même angle que la vue de Jacques de Maretz. 27

![Le fort de Bergançon [vue cavalière]. 1647.](/img/6d449f5a-fc5c-48f3-952b-5bc551d1617f)

![[Plan du fort de Brégançon], 1647.](/img/a649cc1e-80f6-4f70-8046-2699af6ffab4)

Ces deux dessins de François Blondel, de très bonne facture, avec chiffres de repérage mais sans légende, confirment pour l'essentiel les indication du dessin de 1633 et permettent d'y apporter quelques précisions ou de noter une évolution : le bastion d'angle du front d'entrée défendant la porte y est semblable, mais doté d'une échauguette ou guérite sur l'angle de capitale. Le reste du mur d'enceinte extérieur est en ruines, ce qui confirme les dires du rapport de Sourdis et l'absence de réparations en ce point depuis dix ans. La mission de relevé de François Blondel comportant dans certains cas une latitude de projet théorique, l'architecte-ingénieur propose en pointillé sur son plan de Brégançon un nouveau tracé plus régulier (E-F-G) pour l'enceinte extérieure, en retrait de l'ancien, terminé par une corne à l'opposé du bastion. Sur le front d'entrée médiéval, les deux tours du châtelet d'entrée (A) sont seules indiquées couvertes d'un toit, figuré de forme conique, alors que le dessin de Maretz leur donnait un couronnement crénelé et machicolé sans toit, indication peut-être plus conventionnelle que réaliste. Les deux autres tours sont découvertes, celle de l'angle ruinée, et les courtines intermédiaires percées de créneaux de fusillade dans le parapet, ce qui est à peu près d'accord entre le dessin de Maretz et celui de Blondel. En revanche, Blondel indique au-devant du châtelet d'entrée, entre les deux fossés parallèles retranchant ce front, une sorte de barbacane ou tambour sommaire formée d'un simple mur-parapet crénelé, avec issue latérale (H) et avant-porte dans le même axe que la porte du châtelet, l'une et l'autre pourvues d'un pont en charpente, probablement pont-levis, franchissant les deux fossés.

Derrière le front d'entrée du château médiéval, les deux dessins de Blondel indiquent les bâtiments résidentiels pérennes (logement du gouverneur) organisés au revers du châtelet d'entrée (A) et en retour d'équerre le long de la courtine attenante (ouest, ce dernier déjà indiqué par Maretz), avec une poterne de ce côté (K) sortant de l'enceinte sous la protection d'un épi triangulaire. Un casernement plus léger parfaitement rectiligne de 6 travées est figuré dans la basse-cour, immédiatement au-revers du rempart de la courtine du front d'entrée. Ce casernement semble être une construction neuve. Au milieu de la basse-cour, sur une partie haute du socle rocheux attenante au front est de l'enceinte figure un bâtiment isolé (I), type magasin à poudres, et dans ce que le dessin de Maretz exprimait comme un fossé de retranchement devant le front d'entrée du réduit, Blondel figure un large puits circulaire couvert d'un toit à deux versants , qui correspondait à une citerne creusée dans le roc. Un autre petit bâtiment ou magasin est bâti en appui dans un redan saillant en épi du mur d'enceinte, côté ouest. Enfin, l'enceinte du réduit ou donjon (C) est flanquée de deux tourelles polygonales dans sa partie chemisant la tour maîtresse, et la porte du réduit défendue par un boulevard d'artillerie de plan semi-circulaire (D), probable ouvrage du XVIe siècle bien que non représenté en 1533 sur le plan de Maretz. On notera des différences géométriques de plan inexpliquées pour cette partie de l'enceinte du réduit entre les deux dessins de Blondel, vue cavalière et plan. A l'intérieur du réduit, au revers de ce boulevard et côté haute mer (sud), et aussi à l'arrière de la tour maîtresse, Blondel représente d'autres bâtiments militaires qui ne figuraient pas non plus sur le dessin de Maretz, et qui donc étaient peut-être de construction récente en 1647. La tour maîtresse circulaire est figurée surmontée non d'un toit conique mais d'une sorte de guérite avec toit à deux pentes.

En 1658, les Etats de Provence, assemblés à Tarascon reçurent du roi la demande d'assurer " la continuation de l'entretien des garnisons des places, îles, tours et forteresses le long de la mer ". Brégançon et Porquerolles sont les seules places que les Etats ne s'engagèrent pas à entretenir: il fut signifié à Bertrand, capitaine de Brégançon, que "le viguierat de Draguignan qui suffit jusqu'à ce jour pour l'entretien, devrait le continuer..." Non seulement aucune campagne d'amélioration ne fut entreprise jusqu'au XVIIIe siècle, mais les moyens accordés au strict entretien finirent par ne plus suffire pour maintenir le fort en état, comme en témoignent les termes, sans doute exagérés, d'un mémoire adressé en 1709 au ministre des Finances Lepelletier des Forts par le titulaire de la seigneurie voisine de Bénat, prétendant à l'emphytéose de la terre de Brégançon: "...ce chasteau s'éscroule de toutes parts. Celà est si vray qu'il y a environ seize ans c'est à dire en 1693, M. de Julianis qui en est gouverneur, demanda qu'on y fit des réparations. M. de Niquet se porta sur les lieux et ayant vu qu'il fallait de grosses sommes pour réparer ce fort qui s'escroule de partout, du jugement de M. de Julianis, son sentiment étoit de démolir ce fort qu'il connaissoit tout a fait inutile pour le service du roi, et que ce serait un argent jeté à la mer celui qu'on employerait à des réparations..." 28

Le fort au XVIIIe siècle, état des lieux et remaniements mineurs

En faisant la part de l'exagération dans le jugement expéditif de l'ingénieur Antoine Niquet, directeur des fortifications de Provence et du Languedoc depuis 1791, sur un ouvrage remployant largement un château médiéval, d'aspect irrégulier et peu modernisé, l'état du fort vers 1700 est donc au moins en partie délabré. L'ingénieur territorial, subordonné de Vauban professait une opinion aussi négative sur l'utilité d'autres forts du littoral pourtant plus modernes, comme celui l'île Sainte Marguerite au large de Cannes. On ne trouve en archives aucune autre précision directement formulée sur Brégançon par Niquet ou par Vauban, commissaire général des fortifications et l'état des travaux entrepris au cours du XVIIIe siècle n'est pratiquement plus documenté. A partir de l'administration de Vauban, les archives des projets et réalisations des ingénieurs du génie dans les places fortes de l'Etat, conservées au dépôt central du SHD à Vincennes réunissent des séries ininterrompues de mémoires et de plans jusqu'au déclassement des places, mais par une circonstance malheureuse, dans la série spécifique des archives des travaux de fortifications , les cartons des Places des Iles d'Hyères, auxquelles Brégançon était regroupé, ont été détruits par incendie pour les années allant du dernier tiers du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. On ne peut donc tenter de reconnaitre les travaux - en réalité assez limités- réalisés durant cette période au fort de Brégançon qu'à partir de la comparaison des plans conservés dans d'autres fonds, notamment au SHD dans un atlas des places fortes de 1775, et, à la Bibliothèque Nationale, aux départements des cartes et plans et des Estampes, la plupart ni datés ni attribués.

Un atlas des places et forts de la Provence daté de 1719 29 ne donne pas de plan du fort de Brégançon, mais y consacre quelques lignes du mémoire général sur les îles d'Hyères, plus favorables que l'avis antérieur de Niquet : " Ce fort est de fort bonne défense, étant situé sur un rocher très escarpé qui avance dans la mer en forme de péninsule; il y a un petit port qui n'est couvert que du vent d'Est. Le château est d'une figure irrégulière. Il y a une double enceinte avec un bon fossé taillé dans le roc, deux bonnes tours en défendent la porte. Il y a des logements pour y loger 30 soldats quoy que le Roy n'en paye que dix. Il y a deux bonnes citernes d'environ 20 boutes d'eau chacune. C'est M. de Juliany capitaine de galère qui en est gouverneur. Il y a un ayde d'artillerie qui y commande en l'absence du gouverneur. Il y a 7 pièces de canon de 8 livres de balles. Il n'y a qu'un souterrain, qui est sous la voûte de la grande porte. "

Brégançon est aussi mentionné et sommairement décrit dans deux "Mémoires sur partie de la côte de Provence", l'un de 1743, l'autre de 1747, rédigés par Nicolas François Milet de Monville, alors directeur des fortifications de Toulon et des Iles d'Hyères 30.

Les plus anciens plans et dessins au sein de cette période sont vue générale extérieure et un plan associé supposés dater de la décennie 1730 / 174031, et un plan du fort faisant partie d'une série de plans d'atlas des fortifications de Toulon et des Iles d'Hyères datés de 1752 et signés "de Bertaud, directeur" 32. On note qu'à cette époque, précisément le 5 avril 1755, Louis de Bertaud, gouverneur du fort de Brégançon maria sa fille Marguerite par contrat passé "en la presente forteresse de Bregançon" à Elisée d'Arcussia seigneur d'Esparron, descendant des Gasquy, anciens capitaines et seigneurs de Brégançon. Il existe une parenté et une confusion non résolue entre Honoré d'Antibes de Bertaud, mort en 1755, signataire des plans, et ce Louis de Bertaud, appartenant à la génération suivante le premier (père du second?) ou les deux ayant occupé la charge de directeur des fortifications de Toulon autour de 1750. Un autre plan de même facture datable d'environ 1760 donne, avec la même nomenclature chiffrée, des informations semblables, à quelques détails près indiquant l'exécution de travaux dans l'intervalle.

Quoiqu'il en soit, la comparaison de ces plans et vue avec celles de François Blondel, antérieures d'à peu près un siècle, ne révèle que des changements assez limités : S'agissant du mur de l'enceinte extérieure, bastion et avant-porte exceptés, la reconstruction sur un plan différent proposées par Blondel a effectivement été réalisée, sous la forme d'un mur-parapet crénelé de faible hauteur, mais sur un autre tracé que celui dessiné en 1647, proche de celui de l'ancien mur mais plus rectiligne et régulier, avec un épi à l'angle nord. Ce mur-parapet ne va pas jusqu'à l'angle du front d'entrée du fort proprement dit pour s'y raccorder, en sorte que cette enceinte basse n'est pas parfaitement close ; elle ne renferme plus de bâtiments militaire, excepté deux corps de garde construits l'un à côté, l'autre au-dessus de sa porte, première avant-porte du fort, dans le bastion resté inchangé. Ces corps de garde n'était pas récents en 1747, d'après Milet de Monville, qui précise : " il y a au dessus et à côté (de la porte) deux corps de garde sans voûte, abandonnés parce que cette enceinte est très vaste et insoutenable par ses commandements voisins".

Le tambour crénelé placé immédiatement au-devant du châtelet d'entrée du fort a été reconstruit selon un plan bastionnaire avec flanc gauche attenant à la tour gauche du châtelet, face gauche percée en son centre de l'avant-porte munie d'un pont-levis à flèches, et face droite plus courte, après un angle aigu orienté nord-est. Le second pont-levis entre les tours du châtelet est hors d'usage en 1747, d'après Milet de Monville : " pont qu'on pourroit lever en y mettant des flèches, ou dans un cas de necessité avec une corde en mettant la moitié des madriers volants sur les poutrelles pour rendre le tablier plus léger. Un commandant intelligent sçait mettre en oeuvre cet expédient....". Les toits des deux tours du châtelet d'entrée ont été refaits à l'économie : sur la vue extérieure de 1730/1740 il ne sont plus coniques mais à deux versants ; la tour de milieu de courtine a été couverte en appentis, et la tour d'angle ruinée supprimée, en laissant un angle creux incurvé. Les courtines de ce front apparaissent sur cette même vue couronnées d'embrasures pour le canon (huit en tout, dont trois entre le châtelet et la tour médiane) et percées de longues archères toujours visibles aujourd'hui bien que condamnées lors de l'adossement du rempart au XVIe siècle (non figurées sur le dessin de Blondel); peut-être le haut de la fente avait-il pu être réutilisé pour des créneaux de fusillade (?)

A l'intérieur de l'enceinte, les bâtiments en équerre au revers du châtelet d'entrée et du front latéral attenant, qui étaient dévolus au logis du gouverneur, conservent à peu près la même emprise que sur le plan de Blondel, mais avant 1752 l'aile principale adossée au front latéral ouest, 33 et desservant une poterne en soubassement, a été élargie côté cour pour en augmenter la capacité, afin d'y loger des troupes. Milet de Monville précise en 1747 qu'au rez-de-chaussée ce bâtiment abrite "un four de 8 pieds 6 pouces de diamètre et un magazin aux farines et une prison". En 1752, l'aile secondaire directement adossée aux tours du châtelet est en partie détruite, en attente de reconstruction; cette reconstruction est effective sur le plan un peu postérieur (c.1760). Dans son prolongement, la chapelle du fort (29), dont on a mentionné le caractère médiéval, oubliée sur le plan Blondel et sur celui de 1730/1740, probablement parce qu'elle était devenue souterraine depuis l'adossement du rempart au XVIe siècle, est figurée sur les plans du milieu du XVIIIe siècle, avec une salle d'armes au-dessus, vraisemblablement récente. Milet de Monville précise en 1747 : "...la salle d'arme au dessus de la chapelle qui étant au niveau du sol descendant..(est si) humide qu'il faut la mettre ailleurs parce que tout y pourrit...". A l'arrière des courtines du front d'entrée, le casernement allongé indiqué par Blondel en 1647 a été en partie détruit dès avant 1730/1740 pour le réduire à un tiers de son développement (26), le plus éloigné du châtelet et de la chapelle. La partie démolie a cédé place au "nouveau logement du gouverneur" (28) contigu à la chapelle et à un petit jardin ordonnancé le séparant de la rampe d'entrée, jardin à l'usage du gouverneur. Millet de Monville mentionne dans l'enceinte en 1747 "...une plateforme au niveau du premier étage des chambres qui servent de caserne où on y a placé des pièces de gros calibre pour battre sur la passe de l'est du coté de l'isle de Portecros..."; Il s'agit du rempart d'artillerie adossé au front d'entrée médiéval, alors étendu au front Est et utilisé pour mettre en batterie des canons tirant vers l'est.

Dans la partie haute de l'aire de cette enceinte, toujours côté Est, le magasin isolé indiqué par Blondel reste en place au XVIIIe siècle (30), la légende des plans, en 1752 et vers 1760 le qualifiant de "petit magasin ruiné ou l'on a projeté de faire un magasin à poudres"; Milet de Monville précisait en 1747 : "..sur un plateau de roc vis à vis (des casernements) est un ancien magasin à poudres ruiné lancé (creusé) en partie dans le roc. Il y a un projet pour le rétablir à l'épreuve de la bombe." Une autre légende précise qu'il était envisagé d'établir la salle d'armes au-dessus . On lit en outre qu'en l'attente de l'exécution de ce projet, le magasin à poudres du fort a été aménagé dans la tour maîtresse circulaire du donjon, considérée alors comme un "ancien moulin à vent sous simple couverture" (31); d'après Milet de Monville, ce magasin dans la tour " en peut contenir six milliers" . La tour maîtresse parait d'un diamètre un peu inférieur à celui des tours du châtelet d'entrée sur les plans du XVIIIe siècle, soit plus grêle que sur celui de Blondel en 1647, ce que confirme la vue extérieure vers 1730-1740 montrant cette tour, au point le plus haut du site, sous un aspect moins monumental, peu élevée et couverte d'un toit conique aplati qui évoque en effet l'aspect d'un ancien moulin à vent.

Si le plan général de l'enceinte du donjon n'a pas vraiment changé entre 1647 et 1752, avec, flanquant le mur de retranchement intérieur au pied de la tour maitresse, les deux tourelles polygonales et, derrière cette tour, à l'angle de l'enceinte extérieure face à la mer, un bastionnet, certaines dispositions sont exprimées différemment entre le plan Blondel et celui de Bertaud. En 1752/1760, l'enceinte du donjon face à la mer comporte un autre bastionnet à un flanc, à un emplacement ou existaient des bâtiments en 1647, qui ont disparu; le plan de 1730/1740 monte encore un bâtiment dans ce bastion. Deux autres bâtiments contigus de cette même enceinte du donjon, adossé au mur de retranchement intérieur, ont également disparu. Au pied de la tour maîtresse et près de sa porte d'entrée, côté est, Blondel indiquait en 1647 un petit bâtiment rectangulaire, articulé à un mur de terrassement retranchant la partie haute du rocher portant cette tour. Les plans de 1730/1740 et de 1752, indiquent un bâtiment (non coté) comportant un four, dans le même secteur à un emplacement différent, au nord, au pied du mur de terrassement, bâtiment qui a disparu sur le plan vers 1760. Millet de Monville mentionne en 1743 et 1747 l'état d'abandon de cette enceinte du donjon "...vieille enceinte...en partie démolie avec un escarpement affreux du costé de la mer" et de ses terrasses d'artillerie: "plate forme supérieure...qui est dans une très ancienne enceinte abandonnée; au dessus de cette plate-forme est un petit plateau de roc qui domine le tout ou il y avoit une basse-fosse et une petite tour ronde qui sert de magazin à poudre..."

On note aussi la disparition du boulevard d'artillerie ou barbacane semi-circulaire indiqué par Blondel près la porte du donjon. A l'emplacement de ce boulevard, encore en place sur le plan de 1730/1740 est indiquée en 1752-1760 une citerne, distincte de celle, également indiquée que Blondel exprimait couverte d'un large puits couvert, et qui est désormais couverte d'un bâtiment carré avec escaliers. La rampe d'accès à la porte du donjon à son départ borde à gauche un bâtiment rectangulaire avec jardinet et cour close confinant à la seconde citerne, indiqué sur la légende des plans "vieux logements ruinés", ce qui peu surprendre, ce bâtiment n'étant pas indiqué en 1647. Enfin, autre différence: la disparition, entre 1752 et 1760, de l'angle saillant en épi de l'enceinte Est du fort, hors donjon, contenant un petit bâtiment en appentis (non coté) indiqué par Blondel, détruit à la suite d'un écroulement d'une partie du rocher.

Il est difficile d'interpréter plus précisément certaines différences d'un plan à un autre, peut-être en partie imputables à des imprécisions de relevés, ou a des changements dans certains projets. On notera à cet égard le cas de la poterne ouest passant sous l'ex logis du gouverneur devenu caserne pour débouché hors enceinte à l'abri d'un épi, petit ouvrage bas détaché; vers 1730, le mur d'enceinte forme un petit saillant carré à la gorge de cet épi. Sur les plans à partir de 1752, saillant et épi ont cédé place à un bastionnet adhérent à l'enceinte et à son revêtement, tandis que l'issue de la poterne est indiquée à l'autre extrémité de la courtine, près du flanc gauche de la tour gauche du châtelet d'entrée.

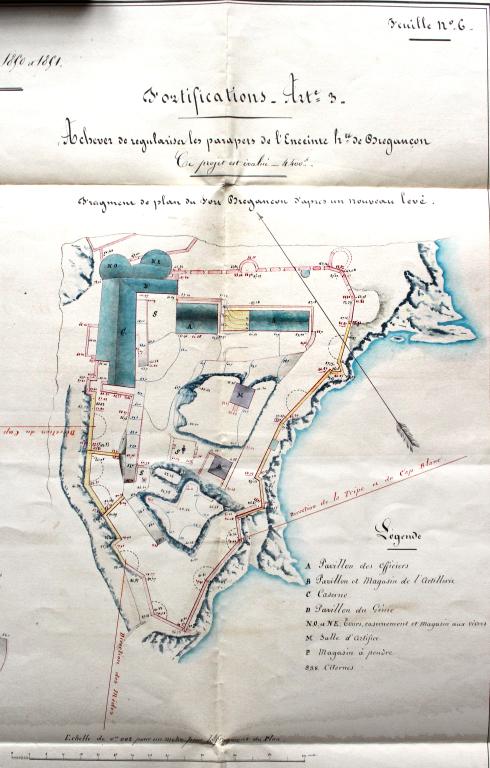

En 1775, l'atlas des Places du département de Toulon, incluant les îles d'Hyères, signé Charles-François-Marie d'Aumale, directeur des fortifications de Toulon et de Basse Provence, consacre au fort de Brégançon une planche de plans et une notice34 .

Le plan n'indique que très peu de changements depuis celui de 1760 : dans l'enceinte extérieure, les corps de garde du bastion n'existent plus; le bastion lui-même semble avoir subi un remaniement : son parapet d'artillerie à deux embrasures, sur la face gauche, en comporte désormais quatre; le remplacement du parapet d'artillerie de la face droite par un parapet d'infanterie crénelé pourrait être plus ancien, entre 1730/1740 et 1760. A l'intérieur de l'enceinte principale, l'ancien magasin à poudres qui était à réhabiliter a été détruit et remplacé par un autre (32) "à l'épreuve de la bombe" bâti dans le fossé de l'enceinte du donjon. La tour circulaire du donjon, frappée par la foudre et découverte, n'est plus utilisée ni cotée. Le bâtiment des "vieux logements ruinés" près de la rampe montant au donjon a aussi été détruit, de même qu'un avant-corps qui existant en façade l'aile principale de caserne (29-30). Le logement du commandant est installé dans l'aile adossée au châtelet d'entrée (31) au bout de laquelle la chapelle n'est plus indiquée, celle-ci ayant été condamnée et transférée dans la tour de droite (10) du châtelet d'entrée. Le bâtiment détaché (28) qui en 1752/1760 était qualifié de nouveau logement du gouverneur est devenu "pavillon pour les officiers de la garnison". Le reste de corps de caserne voisin (ex. 26, devenu 27) est un "bâtiment affecté à l'artillerie", soit une caserne réservée aux artilleurs. La planche de plan de 1775 donne un plan de détail de la poterne (17) "en descente droite (escalier voûté derrière le revêtement) qui communique au fond du fossé à l'ouest". La légende du plan indique une répartition des bâtiments du fort entre les départements des fortifications, de l'artillerie et de l'extraordinaire des guerres. Un enclos rectangulaire indiqué sur le plan au revers du front principal de l'enceinte extérieure, au point coté (4), non envoyé en légende, correspond à un cimetière qui existait alors dans le fort.

La notice incluse dans l'atlas donne des informations complémentaires : "Le fort est situé sur un rocher fort escarpé à 30 toises de la terre ferme. Cette petite passe est agréable en été y ayant tout au plus 18 pouces d'eau et en hiver jusqu'à 4 pieds par les vents du sud. Un mouillage excellent au nord du fort réfugie sous son canon les bâtiments chassés par l'ennemi. Brégançon ne peut défendre la passe de l'Est parce qu'elle est trop entièrement ouverte et il est a présumer que l'ennemi qui a une pleine liberté de passer ne tentera pas de l'attaquer parce que ses entreprises devront le mener plus loin et l'approcher des salins. Ce qui l'attirerait du côté du fort ne pourrait qu'être des prises considérables dans le mouillage voisin et il n'est propre que pour des bâtiments inférieurs. Il est encore contre toute vraisemblance que l'ennemi perde son temps à le canonner parce que sa défense est bornée pour ainsi dire au point qu'il occupe, qu'il est éloigné de toutes les Isles et qu'il ne peut empêcher les tentatives de l'ennemi sur le cap Esterel ou sont les mouillages pour les gros vaisseaux. Ses effets ne peuvent guère être plus importants du côté de terre ferme dont il est séparé; autrement il serait très exposé à des batteries qu'un ennemi peut placer sur des hauteurs, l'une du côté de Bormes, l'autre du côté de Léoubes (...) Néanmoins Brégançon est un fort essentiel à garder et à conserver à cause de sa relation avec les Isles et quoi qu'on vienne de dire, par rapport à cette magnifique rade d'Hyères, à cause encore qu'un ennemi n'aime point un pareil ouvrage dans son chemin qui lui donne toujours une forte inquiétude tourmentante. On ne peut donc mieux faire qu'entretenir un pareil fort qui est bien en lui-même et qui occupe favorablement le point sur lequel il est situé.

L'enceinte de Brégançon est irrégulière pliée exactement pour ainsi dire à la figure de son rocher et naturellement bonne par l'avantage de sa position. Elle est fort élevée du côté de la mer et baisse au nord du côté de la terre ou il existe une enceinte basse. La haute est bonne et garnie de plusieurs pièces de 24 dirigées sur le mouillage dont il vient d'être parlé ; il y a des traces d'une enveloppe de belle maçonnerie sur la partie la plus haute du côté de la mer et il s'y trouve une belle plate-forme (dans l'enceinte du donjon) dont tout l'effet possible est de croiser sur des vaisseaux qui s'approcheraient trop. C'était autrefois un asile pour les pirates qui venoient ravager nos côtes. Le fort contient tous les établissements nécessaires à sa défense. Il y a du côté de l'Est (erreur: Ouest) contre l'enceinte une grande descente en espèce de poterne par laquelle on communique tout à fait en bas dans ce qu'on appelle la garenne et contre encore la même enceinte un logement ou la garnison loge (29-30). Le rez-de-chaussée de ce logement est divisé en pièces voûtées à l'épreuve pour servir de magasins et à tout ce qui concerne les subsistances. Il existe au nord sous la grande plate-forme trois bâtiments séparés et une chapelle. Deux de ces bâtiments servent de logement pour aumônier, commandant (31), officiers (28), le troisième de caserne (27). On peut loger 15 hommes dans ce dernier et en cas de besoin on en ferait camper 150 soit dans l'enceinte basse, soit dans la haute. Il y a un magasin à poudres (32) et deux citernes (25-26) excellentes. La supérieure contient 100 muids, et l'inférieure 275. "

Le fort de Brégançon reste entretenu durant la Révolution et au-delà, comme en attestent les notes sur la tournée des batteries et postes dépendant de l'arrondissement des Iles d'Hyères, commencée le 22 Vendémiaire An 7 (19 Octobre 1798 ): "ce fort, qui n'a essuyé aucune altération est généralement en bon état, il est necessaire d'y réparer le parapet de la batterie du nord (rempart du front d'entrée de l'enceinte principale), le pont-levis et la porte d'entrée, et d'y reconstruire un four; les bâtiments ont besoin de quelques petites réparations."

Le 10 Ventôse an 11, le général Bonaparte fit augmenter de pièces de 36 livres l'armement de Brégançon, Gapeau et Giens.

Le fort de l'Empire à 1870, refonte de la batterie haute et retouches aux bâtiments

Sous l'Empire, l'augmentation de l'armement de Brégançon restait une préoccupation, objet d'un décret du 14 aout 1810 associant ce projet à celui de la construction d'une batterie de côte en co-visibilité sur la pointe de Léoubes pour protéger le mouillage de Brégançon, ce qui sera réalisé en 1812. A cette époque, l'ancienne tour maitresse circulaire du "donjon" avait disparu, et le périmètre de cet ex donjon, dévolu à la batterie haute du fort, n'était plus matérialisé que par des murs semi-ruinés.

Les efforts d'amélioration dans les années 1820 se concentrèrent sur la construction de la digue permettant la communication à pied sec de la côte à l'îlot du fort, programmé pour en coût de 1200 francs en 1821. Cette première digue, prolongeant une langue de terre sur un enrochement existant depuis le XVIIe siècle, se dégrada progressivement, nécessitant en 1838 la construction d'une "conte-jetée", puis, dès 1843-1844 une reconstruction complète pour un coût total de 4600 francs.

Outre les travaux d'entretien courant et réfections aux couvertures, menuiseries et enduits des bâtiments militaires (dont on remplace les portes et fenêtres en 1823-1824), aux maçonneries des murailles, aux chaussées et aux citernes, on note des travaux plus spécifiques, bien documentés par les archives du génie35.

Un mur de "garde-fou" projeté en 1824 pour remplacer les vieilles murailles démolies au bord de la plate-forme de l'ancien donjon devenu batterie haute, ne sera pas réalisé. En revanche, une guérite circulaire adossée a l'intérieur du parapet d'artillerie du rempart du front d'entrée (nord) du fort, apparaît sur les plans à partir du XIXe siècle. Ce parapet et ses huit embrasures à canon restent dans le même état qu'au XVIIIe siècle, une autre embrasure étant indiquée sur les plans à l'angle nord-est, à l'emplacement de l'ancienne tour d'angle supprimée.

Les tours du châtelet d'entrée médiéval du fort menaçaient ruine, on projetait en 1824 de refaire les voûtes de celle de gauche (nord-ouest) et de remplacer son toit par une plate-forme, le directeur des fortifications étant d'avis de "laisser tomber cette tour et de la reconstruire, en ne la remontant que d'un étage tout au plus". Le parti de restauration prévalut, mais ne fut achevé qu'après plusieurs années, par le restitution du toit, préconisée par le chef du Génie et réalisée en 1829 après de grosses réparations intérieures dont la pose d'un "tirant avec clef" au droit de la voûte supérieure.

En 1832, une dépense de 1550 francs était consacrée à " exhausser le mur de la première enceinte entre le bastion et l'angle saillant près le cimetière". Deux ans plus tard, le front Est de cette enceinte extérieure, qui s'arrêtait au double fossé du front d'entrée du château, fut refermée dans l'emprise de ce fossé. La grande porte du châtelet et le tablier du pont levis du tambour situé en avant furent réparés, avec réfection à neuf de la bascule en 1839. A cette même date, et l'année suivante, 1200 francs furent accordés pour recrépir entièrement au mortier de pouzzolane, "les murs des deux enceintes crénelées et du tambour".

Les dégradations du socle rocheux du côté est et sud-est principalement continueront à entraîner des chutes partielles de murailles, qui devinrent critiques dans les années 1830-1840.

Dès 1826, un angle de la "haute enceinte" (donjon) était en ruines; on prévoyait en 1829 de reconstruire les murs selon un tracé modifié "de manière que leur flanquement soit meilleur." En 1836, les réparations étaient estimées à la somme considérable de 11000 francs "pour s'opposer aux dégradations du rocher sur le parapet de la batterie haute... le rocher sur lequel est bâti le fort, s'exfoliant rapidement vers la partie du sud, et le mur qui forme le parapet de la plate forme se trouvant déjà en surplomb, le chef du génie propose...de revétir en maçonnerie l'escarpe du rocher....mais le directeur pense...qu'une réparation aussi dispendieuse n'est pas motivée et qu'on doit se borner à faire sauter la partie supérieure du rocher et à reculer le parapet..." La question restant pendante en 1838, comité des fortifications, jugeant la dépense trop lourde, proposa, pour 500 francs, de "se borner à dresser le roc et régler son parement suivant un talus convenable en ayant fait tomber les parties ébranlées. Le chef du génie examinera pour 1839 s'il ne serait pas possible d'établir la batterie haute sur quelque autre emplacement..."

Finalement maintenue en place, mais complètement décloisonnée de l'enceinte principale et étendue à ses fronts par la suppression de l'ancien mur de retranchement du haut fort, ex "donjon" , cette batterie haute fit l'objet de travaux de restructuration en 1848-1850, exprimés sur un plan de projet. 36 L'espace dévolu aux pièces d'artillerie fut étendu sur l'ensemble des fronts de mer de l'enceinte d'ouest en est, en partant du grand bâtiment de casernement (C) et en allant à l'est jusqu'aux abords du bâtiment de l'artillerie (B) en améliorant les terrassements, en régularisant les parapets maçonnés en suivant plus ou moins les contours des anciens murs d'enceinte, et en créant des traverses, moyennant 3100 puis 4400 francs. Les anciens bastionnets furent supprimés à cette occasion, celui proche de l'aile du casernement, à l'ouest, remplacé par un petit saillant carré, semblable à celui qui figurait au même emplacement sur le plan du fort en 1730/1740 : il est possible que le bastionnet n'avait été qu'un agrandissement de ce saillant réalisé avant 1752, plaqué à son flanc en le conservant, ce qui induirait que la démolition sélective de 1850 ne concernait que la partie ajoutée du bastionnet. Les plates-formes d'artillerie furent élargies à 1m 60 et adaptés à neuf bouches à feux, réparties sur ce périmètre, "tant pour la défense du mouillage dans le renfoncement de la rade que pour donner des feux sur la rade de l'est". Le fort était alors considéré comme "de premier degré d'importance".

Parallèlement, l'amélioration des rampes d'accès du fort fut entreprise de 1843 à 1845. Cette dernière année, 2100 francs furent dépensés pour la rectification de la rampe en lacets entre le bastion d'entrée de l'enceinte basse et la porte du tambour devant le châtelet, sans le déplacement du pont-levis de cette porte, pourtant prévu en 1844 pour faciliter l'accès des voitures. Ce pont-levis détruit accidentellement en 1875, sera entièrement refait moyennant 500 francs.

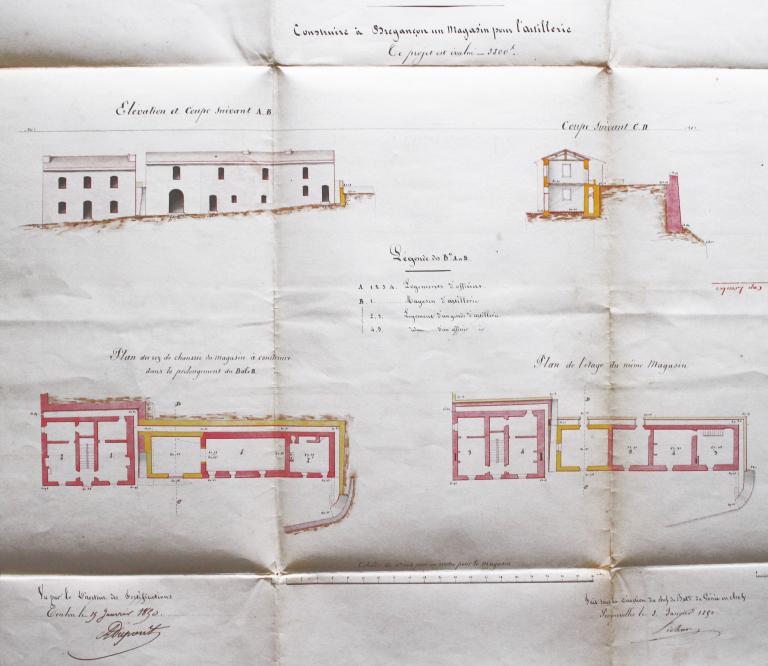

Les bâtiments militaires furent assez peu renouvelés. Le plan d'état des lieux en 1849 montre la présence d'un petit corps de garde (5) au-dessus de la première avant-porte du fort, à côté du bastion de l'enceinte extérieure. L'aile adossée au châtelet d'entrée (D) est alors affectée au "pavillon du génie et accessoires", tandis que les deux tours du même châtelet, restaurées depuis 20 ans, complètent les magasins à vivres et le casernement de l'aile Ouest (C). Le pavillon de l'artillerie (B), contenant les logements du garde et de l'officier de l'artillerie, était alors d'une capacité insuffisante, et n'intégrait pas de magasin, en sorte qu'il avait fallu mettre provisoirement à disposition de l'artillerie deux des chambres contenues dans les tours du châtelet. Pour résoudre ce déficit, le projet de 1849 comportait la construction à neuf d'un magasin pour l'artillerie à deux niveaux dans le prolongement ouest du pavillon existant (B), augmentant sa surface d'environ un tiers, dans l'espace vide qui régnait entre ce pavillon et celui des officiers (A), et en réservant un étroit passage intermédiaire. Ces bâtiments étant au nord immédiatement dominés par la terrasse d'artillerie ou rempart du front nord de l'enceinte, avec plain-pied de l'étage sur cette terrasse, une tranchée maçonnée existait pour assurer l'isolement sanitaire du rez-de-chaussée et le projet comportait son prolongement, voûté, le long de la nouvelle travée à construire. Les travaux furent mis en œuvre en 1850 et 1851 pour 3800 francs un solde de 3000 francs étant dépensé pour l'achèvement en 1853.

![Plan général du fort de Brégançon [Etat des lieux], 1849.](/img/31c08798-e8d1-4e6d-b4e6-1a96cacb0c8d)

A cette époque, la partie inférieure creusée en caverne dans le roc de l'ancien magasin à poudres édifié sur la plate-forme rocheuse centrale et supprimé avant 1775, était utilisé comme "salle d'artifices" (M) directement accessible de la cour des casernes par un dégagement creusé dans le socle rocheux.

En 1871, la guerre ayant réactualisé l'intérêt stratégique du fort, le magasin à poudre du XVIIIe siècle (P) situé dans le fossé entre la plate-forme centrale et la "batterie haute" fut amélioré aux normes en vigueur, pour 1200 francs en isolant son toit et créant autour un couloir d'isolement. L'année suivante, il était classé en 4e catégorie, du fait de sa contenance de 1400 kg37.

Ultimes restructurations défensives, de 1878 à 1892.

La commission de défense des côtes du 27 Avril 1877 jugea que les batteries du fort de Brégançon devaient être entièrement réorganisées selon les normes en vigueur, pour recevoir quatre canons de 24 cm, deux mortiers de 22 et deux pièces de campagne de 7. Cette réforme de l'artillerie entraîna une grande campagne de travaux d'adaptation aux nouvelles normes des batteries de côte qui modifia profondément la topographie intérieure du fort, en faisant disparaitre les anciens fossés internes de séparation sous des apports de remblais. Le magasin à poudre (P) récemment réformé, fut enseveli par le comblement du fossé et remplacé par un nouveau magasin quatre fois plus vaste, avec vestibule et couloir d'isolement voûté, creusé dans le roc à l'emplacement de la salle d'artifices (M) qui avait succédé au premier magasin à poudres du XVIIe siècle.

La rampe d'accès à la batterie haute fut à nouveau modifiée, déplacée vers le centre du fort, passant au dessus de l'ancienne citerne centrale, maintenue en fonction, tandis qu'une nouvelle plate-forme quadrangulaire bordé de murs de soutènement et accessible par des escaliers droits à ciel ouvert était aménagée à l'ancien emplacement de la rampe, à l'arrière des plates-formes d'artillerie de 1850. Au raccord de cette terrasse à l'aile de casernement du fort (C), à la gorge du bastionnet devenu petit saillant carré, une trémie à ciel ouvert formant la cage d'un escalier neuf à 3 volées au carré fut creusée pour desservir directement l'ancien escalier de la poterne sans entrer dans le bâtiment. Trois petits magasins ou traverses-abris aux portes millésimées 1879 furent aménagés sur la nouvelle terrasse d'artillerie ouest. Les contours de l'enceinte furent modifiés au sud ouest une partie de l'ancienne muraille conservée étant remplacée par un terrassement empierré.

Un souterrain en caverne fut creusé sous batterie haute, moyennant une dépense de 14000 francs en 1891-1892. Un petit saillant triangulaire du front est de l'enceinte, à proximité des casernes, fut utilisé pour abriter deux réduits cloisonnés et voûtés qui paraissent correspondre à des latrines.

L'enceinte basse ne semble avoir connu aucune autre modification que la désaffectation de l'ancien cimetière et le percement d'une porte supplémentaire au milieu du front principal, avant 1881.

Après le déclassement

A la suite d'une ultime occupation militaire par des troupes françaises durant la guerre de 1914-1918, le fort fut définitivement déclassé en 1919 par l'administration de la guerre, qui en demeura gardienne légale. Les bâtiments furent d'abord affermés par adjudication au sieur Tagnard, d'Hyères, puis, en 1925, à Robert Bellanger, industriel automobile, futur sénateur et secrétaire d'Etat à la Marine, qui restaura les bâtiments délabrés pour y aménager sa résidence secondaire.

Les aménagements paysagers de la période Bellanger, qui dura jusqu'en 1963, comportèrent la création de jardins sur les anciennes plates-formes d'artillerie nord/nord-est, et quelques modifications de bâti, notamment à la façade d'entrée du magasin à poudres de 1879, évidée d'arcades cintrées. En revanche aucune modification n'a été apportée alors à l'ordonnance des façades des anciennes casernes qui étaient à peu près le même état en 1963 qu'en 1850, excepté des placages superficiels. Une photographie aérienne verticale de 1958 montre l'état des lieux vers la fin de cette période : on y voit les parterres de jardins d'agrément ordonnancés de la terrasse nord, et le nouveau tracé du chemin d'accès carrossable en rampe dans l'enceinte extérieur, plus étendu dans cette aire et moins tortueux que la rampe en lacets ancienne, conservée à l'usage piéton.

Récupéré par l'Etat en 1963, le fort de Brégançon fut promu résidence présidentielle par un décret du Journal Officiel du 13 Janvier 1968. Le président de la république Charles De Gaulle avait confié dès 1965 à Pierre-Jean Guth, architecte de la Marine Nationale, le projet de réaménagement général du fort. Une très importante campagne de travaux mise en œuvre d'après ce projet, fut achevée pour l'essentiel au début de durant l'année 1968. La couverture de tous les bâtiments fut refaite, l'ensemble des façades piquées de leur enduit ancien pour recevoir un nouveau crépi rustique. L'aile adossée au châtelet fut entièrement restructurée. Dans l'enceinte extérieure une maison pour le gardien du fort fut bâtie dans le bastion d'entrée préalablement déblayé de son rempart de terre, en adossement du mur de revêtement. Un autre bâtiment de faible hauteur fut discrètement adossé au mur nord de cette enceinte extérieure, à l'emplacement de l'ancien cimetière.

En février 1974, une dizaine de mètres de muraille d'enceinte du front est, près des anciens corps de casernes de l'artillerie, s'est effondrée dans la mer, le rocher s'étant brutalement dérobé en sous-œuvre.

DESCRIPTION

Plan, distribution spatiale, circulations et issues, structure et mise en œuvre

L'enceinte principale du fort, correspondant à l'emprise de l'ancien château médiéval, adopte un plan polygonal irrégulier grossièrement inscrit dans un triangle dont le sommet, en angle aigu, fait face à la haute mer, au sud, sur le point haut du rocher.

Dans l'état actuel, plus rien ne reste de l'ancien "donjon", sous-ensemble jadis retranché dans ce secteur haut du fort, aucun vestige n'étant apparent tant de sa tour maîtresse que de son enceinte particulière. Les contours des fronts Est et ouest de l'enceinte principale subsistent à peu près semblables à ce qu'ils étaient dans la seconde moitié du XIXe siècle, après les reconstructions partielles des murs de revêtement de la "batterie haute" dans les années 1848-1850, qui avaient partiellement régularisé les alignements. Les anciens bastionnets avaient été alors presque tous supprimés, et seul celui du sud-ouest a été conservé dans les murs d'enceinte actuels, peu élevés au-dessus de leur ancrage au rocher et généralement dépourvus de tout reste caractéristiques d'anciens parapets d'artillerie ou d'infanterie. Les anciennes plates-formes d'artillerie du XIXe siècle ont elles-mêmes perdu leurs aménagements et leurs traverses de maçonneries lors des travaux d'appropriation des lieux à une résidence d'agrément, dans les années 1930-1940.

Les parties de cette enceinte principale demeurées significatives sont celles du front d'entrée nord et de ses segments de muraille en retour d'équerre à l'est et surtout à l'ouest, comportant des élévations importantes du fait qu'elles sont fondées plus bas sur le rocher et en partie adossées de bâtiments à étages. L'ancienne terrasse d'artillerie adossé à l'intérieur de la courtine d'entrée nord dès le XVIe siècle (rempart nord) et étendue par la suite au premier tiers du front Est, en retour d'équerre, est devenue terrasse d'agrément jardinée, avec pelouses, et n'a rien conservé de ses aménagements militaires.

En revanche, les élévations imposantes des tours et courtine du front nord concentrent les plus anciens éléments architecturaux du fort et portent trace des nombreux remaniements dont ces édifices médiévaux ont fait l'objet à l'époque classique et au XIXe siècle.

Le châtelet d'entrée à deux tours circulaires ne garde plus trace du pont-levis qui le précédait mais conserve dans le passage d'entrée les restes de ses aménagements de barrage et de défense passive d'origine, soit un assommoir, une herse et une paire de vantaux, peut-être précédés dès l'origine d'un mâchicoulis sur arc bandé entre les deux tour. Les deux encorbellements successifs actuellement superposés au dessus de la porte pourraient évoquer un tel mâchicoulis, surtout le premier en faible saillie au premier étage sur arc segmentaire clavé très restauré, mais ce type de mâchicoulis d'ouvrage d'entrée médiéval est généralement situé au dernier niveau. Le second encorbellement, au second étage, en plus forte saillie sur une voûte en berceau très surbaissée, abrite une courte galerie de communication entre deux tours et présente un caractère moderne; il peut dater du XVIe siècle: il existe sur les plus anciennes vues fiables du XVIIe siècle.

L'absence de vestiges du pont-levis à flèches s'explique par le fait qu'il avait été ajouté après coup en avant de l'arcade d'entrée et non incorporé directement dans le mur au dessus où la percée des logements des flèches eut perturbé le fonctionnement de la herse. Un avant-mur bâti en appui entre les deux tours recevait ce pont-levis, et son lien superficiel avec les maçonneries antérieures a permit de le démolir (au XIXe s) sans laissé de traces. Il peut toutefois exister des vestiges du soubassement de ce dispositif sous le pavement actuel.

Le volume des tours, d'un diamètre hors œuvre de 9m, les archères à ébrasement simple et fente de hauteur moyenne encore présentes au rez-de-chaussée (ou elles avaient été conservées à l'époque moderne pour servir de créneaux de fusillade), dont deux convergentes en vis à vis dans le passage même, correspondent, comme les défenses du passage d'entrée, aux normes des modèles capétiens du XIIIe siècle. Ces caractères sont comparables notamment à ceux de la porte du château de Carcassonne, probablement édifiée par les officiers royaux sous la régence de Blanche de Castille, ou dans la première partie du règne de Louis IX, qui en offre une combinaison un peu plus complexe avec deux herses. Ce traitement est a fortiori plus sommaire et moins savant que celui réalisé dans les ouvrages d'entrée capétiens du dernier tiers du XIIIe siècle, comme la Porte Narbonnaise de la cité de Carcassonne et les portes d'Aigues-Mortes, qui comportent deux herses séparées par un long sas, et des parements en pierre de taille appareillée à bossages. Les étages du châtelet ont été remaniés à plusieurs reprises de son histoire, entre le XVIe et le XIXe siècle, notamment pour en améliorer la logeabilité : les archères des tours y ont été remplacées par de petites fenêtres rectangulaires non défensives, indatables.

Lors de sa construction, ce châtelet est venu se plaquer du côté ouest à la façade de l'ancienne chapelle romane préexistante dont subsistent encore les murs et l'abside en hémicycle, aveugles et enterrés depuis le XVIe siècle dans le remblai du rempart du front d'entrée du château.

A l'extérieur du châtelet, le fossé attenant à la porte est comblé, mais le second fossé et le tambour crénelé intermédiaire sont conservés. Le mur d'enveloppe du tambour, dont le plan asymétrique est inchangé depuis le XVIIIe siècle, avec angle aigu vers l'Est et flanc droit à l'ouest raccordé à la tour nord-ouest du châtelet, conserve toute son élévation ancienne formant mur de terrassement dans sa partie inférieure, mur-parapet crénelé en partie supérieure. Les créneaux de fusillade, nombreux et rapprochés, en fente très courte ébrasée vers l'extérieur, ne concernent que la face de l'ouvrage, qui est surmontée d'une série de faux créneaux et merlons apparemment anciens puisqu'ils apparaissent sur la vue extérieure du fort vers 1730 / 1740. La porte, à mi-longueur de cette face nord, conserve une partie de ses dispositions anciennes, bien que l'arcade d'entrée ait été remplacée par deux piliers et le pont-levis par un pont dormant. La culée de ce pont fait partie d'un segment de rampe maçonnée revêtue coudée bordée d'un parapet et formant contrescarpe, ce segment bâti terminant la rampe aménagée en lacets sur la pente naturelle du terrain, depuis l'avant-porte de l'enceinte extérieure . L'accès carrossable actuel ne passe plus par cette rampe en lacets, mais par une autre plus ample et moins raide formant un virage unique dans l'enceinte extérieure et entrant dans le tambour par sa face droite (est/nord-est) .

Une partie de l'état actuel des courtines et murailles du fort se raccordant au châtelet d'entrée remonte aussi au XIIIe siècle, mais l'importance des remaniements en a davantage altéré le caractère primitif. Cette partie d'enceinte, soit le front d'entrée et la partie attenante, en retour d'angle des fronts attenants est et ouest , était sans doute déjà retranchée au XIIIe siècle d'un fossé taillé dans le roc. Ce fossé, complété et modifié au cours des siècles, est encore en partie reconnaissable.

La grande courtine rectiligne du front d'entrée du fort conserve une série d'archères à fentes longues, murées à l'extérieur et impossibles à observer vers l'intérieur du fait de l'adossement du rempart de terre du XVIe siècle qui portait batterie d'artillerie (actuellement terrasse jardinée) au revers de cette courtine. La présence d'archères dans des courtines, à fortiori assez nombreuses, est rare et caractérise principalement la fortification capétienne de la dernier tiers du XIIIe siècle, à l'exception du front d'entrée du château de Carcassonne, plus précoce (avant 1240). Le parapet d'artillerie créé vers la fin du XVIIe siècle a conservé six des huit embrasures dans lesquelles les canons étaient disposés en batterie pour le tir à barbette vers le littoral, au nord. La guérite circulaire figurée sur les plans à partir du XIXe siècle est toujours en place, attenante à la face intérieure du parapet.