Analyse architecturale

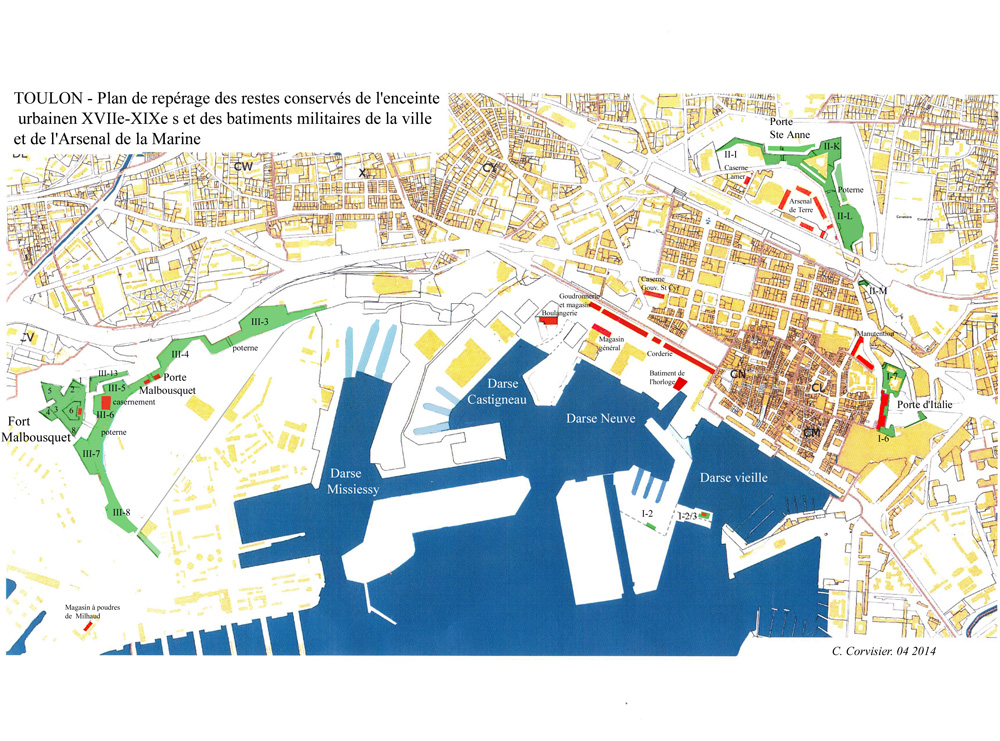

Aménagée dans la courtine 4-5 du front nord de l'enceinte III, en position non centrée, la porte Malbousquet intercepte la galerie d'escarpe continue à casemates juxtaposées, qui règne au revers du revêtement de la majeure partie des fronts nord et ouest de cette enceinte construite entre 1860 et 1870 sous la direction du colonel chef du génie Antoine Long.

Le passage d’entrée à voie unique de la porte Malbousquet, d’une largeur équivalente à celle d’une casemate, est sobrement voûté en berceau, et l’encadrement architecturé de ses arcades d’entrée et de sortie est d’un style néo-classique minimaliste, sans recherche d’ornementation ou de monumentalité.

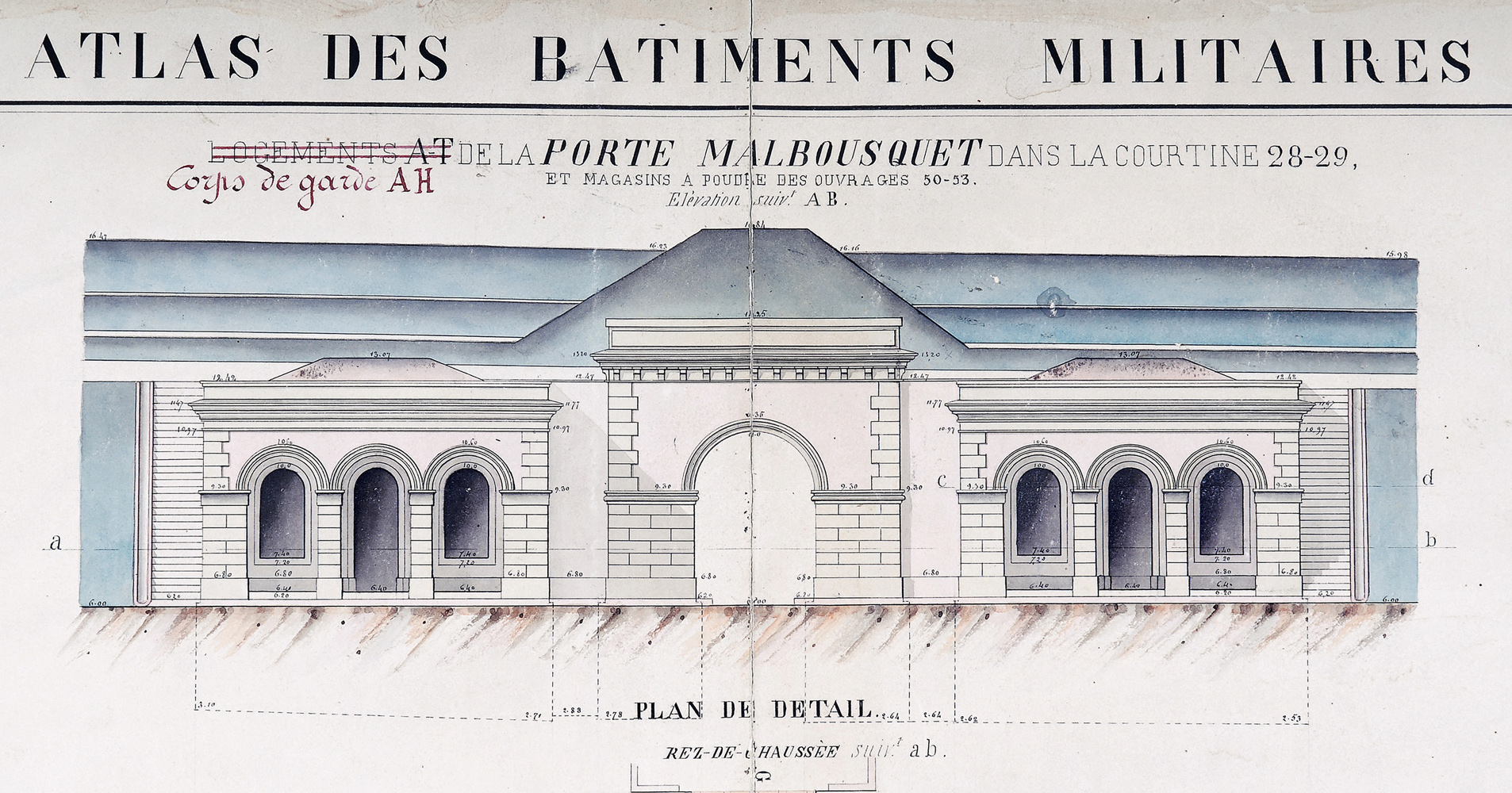

Façade extérieure

La façade côté fossé, intégrant l’arcade d’entrée adaptée à un pont-levis « à la Poncelet1 », est encadré de deux piliers en faible saillie (cette saillie permettait l’encastrement du tablier du pont-levis en position fermée) avec chaînages d’angle harpés en pierre de taille blanche lisse et trumeau en assises réglées deux fois moins hautes, de pierres appareillées grises, de même nature que les parements courants du revêtement, mais mieux dressées, à l’instar de celles réservées à l’encadrement des créneaux des casemates. Ces piliers reposent sur un soubassement de même saillie par l’intermédiaire d’un corps de moulure torique ou cordon.

L’arcade proprement dite avait un encadrement en pierre de taille blanche lisse avec arc plein cintre aux claveaux extradossés en escalier, comme pour les poternes, mais cette arcade d’origine a été agrandie au XXe siècle aux dépens de ses piédroits en retaillant un arc plein cintre plus ample dans la maçonnerie au-dessus de l’ancien, démonté. Les fentes de passage de la chaîne du pont-levis vers les poulies du mécanisme de levage étaient percées en haut des jambage et au niveau des sommiers de l’arc d’origine ; elles ont été supprimés et des simulacres, laissant passer des chaînes non fonctionnelles, ont été repercés plus haut, de chaque côté de l’arc actuel.

L’entablement de cette façade est formé d’une corniche simple soutenue à la frise par des modillons profilés en doucine et surmontée d’un couronnement en retrait ou en attique, équivalent en hauteur à un garde-corps ; sur la partie centrale se détache, en lettre découpées métalliques, l’inscription « Porte Malbousquet ».

Façade intérieure

La façade du côté intérieur de la place est plate, sans piliers, et offre le même entablement et couronnement. Les jambages sont entièrement en pierre de taille blanche, un corps de moulure formant imposte au niveau des sommiers de l’arcade fait transition avec la partie médiane de la façade, encadrée de chaînes d’angle harpées, et parementée en blocage enduit (crépi actuel jaune clair).

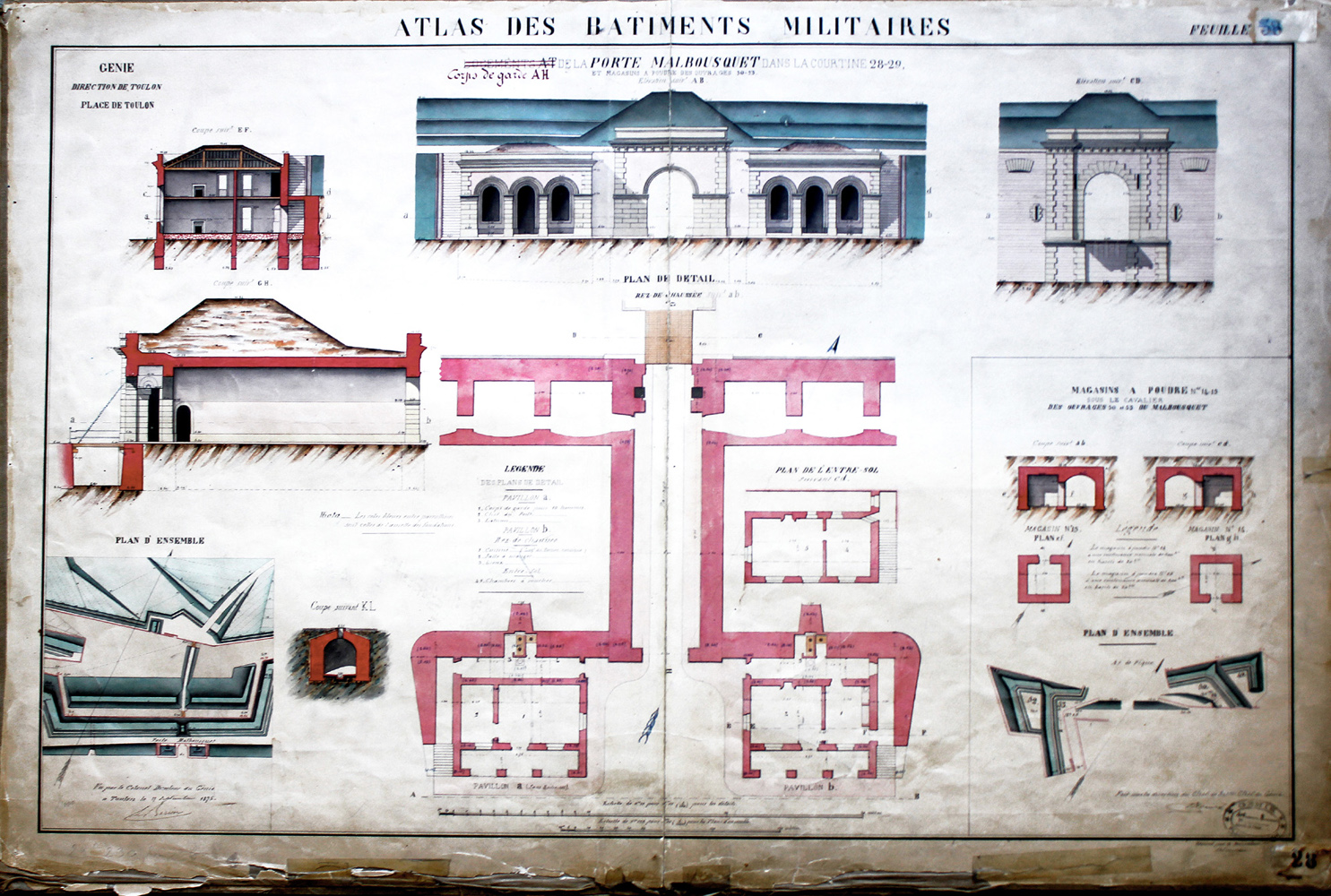

L’arcade a aussi été élargie de ce côté, elle offre un arc plein-cintre percée à l’emporte-pièce, remplaçant l’arc primitif moins ample, qui était souligné de fasces. Cette façade s’ouvre dans un mur revêtant de la face postérieure du rempart, sur toute la hauteur de celui-ci, en fort retrait de la rue du rempart ; ce mur renfoncé, terminé de chaque côté par un mur de profil en retour d’angle droit, bordé d’une volée d’escalier montant sur le rempart, est assez large pour accueillir deux pavillons carrés adossés encadrant symétriquement l’arcade d’entrée, et décollés du mur de profil par les escaliers précités.

Pavillons du corps de garde

Ces pavillons en simple rez-de-chaussée abritent chacun un corps de garde divisé en deux travées inégale par un mur de refend, et prenant jour chacune par trois baies cintrées -une porte encadrée de deux fenêtres- ouvrant sous un petit portique de trois arcades plein-cintre en façade. L’ordonnance de cette façade, à piliers en pierre de taille, impostes, chaînes d’angle, arcs à fasces, entablement et couronnement, adopte le même style que l’arcade de la porte, avec une différence pour la frise de l’entablement, lisse et dépourvue de modillons.

On notera que ce style, nullement novateur en 1862, s’inspire très directement et précisément de celui du projet non réalisé de 1840 pour la porte de France de l’ancienne enceinte de ville ; c’était aussi le style employé pour la façade côté ville de la porte Notre-Dame et de la porte de France, édifiées entre 1855 et 1860. Le muret de couronnement masque le toit de chaque pavillon, sur charpente à quatre versants à faible pente. Les hautes banquettes et parapets de terre qui couvraient le rempart et mettaient le passage voûté de la porte à l’épreuve des bombes, ont été dérasées.

historien de l'architecture et de la fortification