Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.

- inventaire topographique

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmoulin à farine

-

Aires d'étudesPays Asses, Verdon, Vaïre, Var

Cet inventaire des moulins à farine du Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var s’est heurté à plusieurs difficultés pour la définition d'un corpus :

- un grand nombre de moulin a connu différentes vocations successives voire simultanées. Moulin à farine puis à foulon, moulin à plâtre et à farine etc… On a pris en compte pour cet inventaire l’ensemble des 94 moulins dont on sait qu’ils ont été au moins momentanément des moulins à farine ;

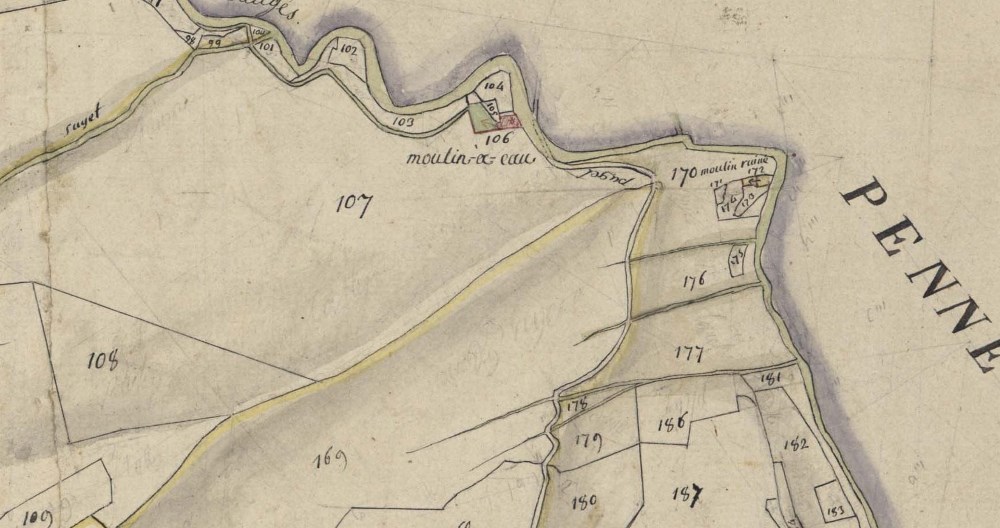

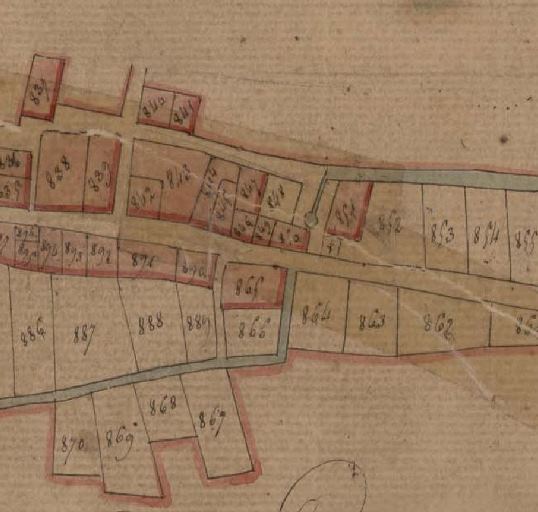

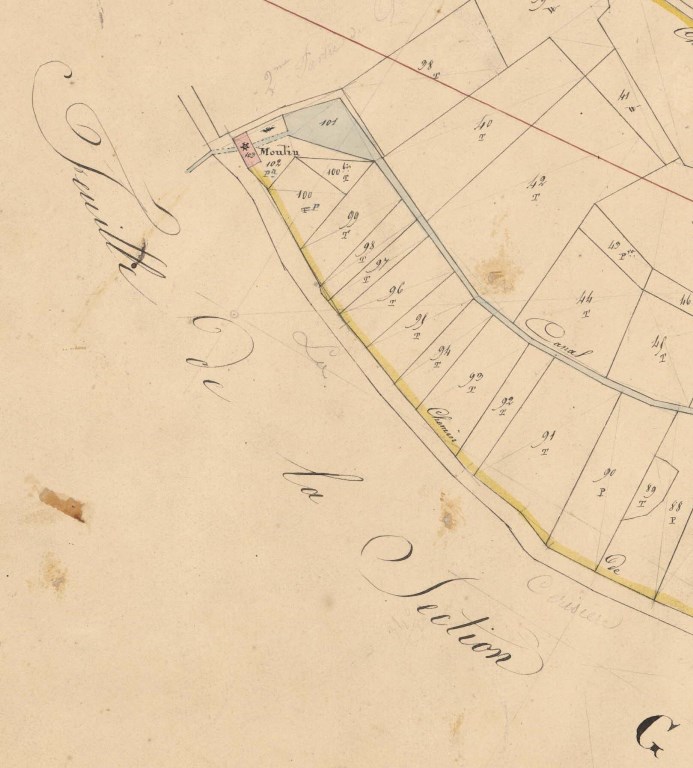

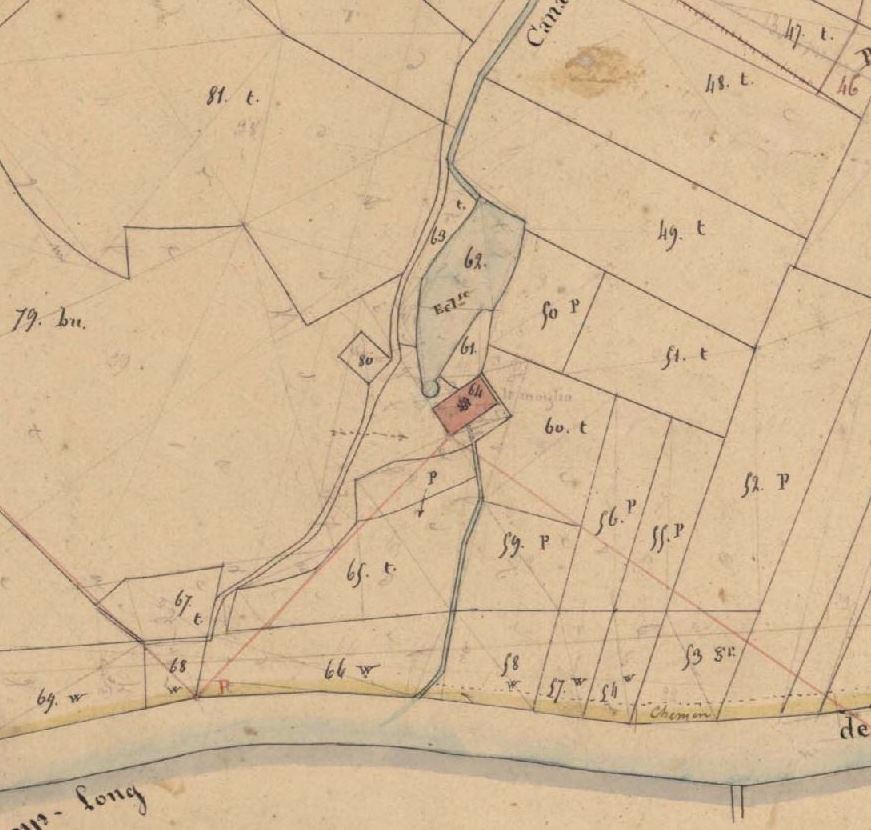

- beaucoup d’éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement des moulins n’étaient observables que pour un petit nombre de moulins. Ceux qui ne sont pas ruinés ayant souvent été transformés en habitation, bien peu de moulins étaient « en l’état ». Pour avoir une vision plus globale des installations techniques dédiées à la mouture du grain sur ce territoire, il a donc été tentant d’observer leurs caractéristiques à partir d’une donnée ancienne et complète. Le cadastre napoléonien correspondant assez bien à cet objectif, il a été systématiquement exploité.

Tous les moulins à farine repérés sont des moulins hydrauliques. Aucun moulin à vent n'a été observé.

1. Les moulins à farine : leur nombre de l’Ancien Régime au 19e siècle

1.1. Les moulins représentés par la production cartographique de l’Ancien Régime

Si les cartes de Cassini ou celles des Frontières Est de la France figurent abondamment les moulins, elles ne sont ni exhaustives, ni toujours très précises quant au type de moulin qu’elles représentent, même si le plus souvent les cartes militaires distinguent le « moulin » du « foulon ». Ces cartes recouvrent presque l’intégralité du territoire correspondant au Pays Asse, Verdon, Var, Vaïre. Il ne manque que ses marges sud-ouest, les communes de La Palud, Chaudon-Norante, Blieux, Senez, Rougon et Saint-Jacques n'ayant été que très partiellement relevées dans les années 1760-1770.

Cet ensemble de cartes constitue une source de premier plan, malgré des limites vite identifiables : les moulins situés au cœur des bourgs ne sont pas forcément représentés (celui de Saint-André l’est, ceux d’Annot ne le sont pas). Il arrive également que des moulins en écart ne soient pas non plus figurés. C'est le cas de ceux de Villars ou de Colmars, alors que leur existence fut bien antérieure à la seconde moitié du 18e siècle. En tout, on compte 53 moulins représentés, mais ce chiffre ne saurait être exhaustif puisque les cartes signalent des "moulins", sans les représenter, à Beauvezer et La Rochette. Les cartes de Cassini, elles, en comptent 58 avec de très fortes concentrations dans le Haut-Verdon (7 à Allos, 7 à Colmars, 7 ou 8 à Villars-Colmars). Il faut dire qu'à la différence des cartes militaires, elles ne distinguent pas les moulins à farine des moulins à foulons.

1.2. Les moulins selon les autres sources d’Ancien Régime

De nombreuses sources d’Ancien Régime permettent de dénombrer les moulins à farine de ce territoire, mais là encore, aucune n’est à coup sûr exhaustive. L’enquête de Leopardo da Foligno (1333) signale ainsi des moulins à Castellane (vingt dans toute la baillie, dont huit ainsi que trois paroirs à Castellane, à Taloire (2), à Ubraye, à Castillon, à Éoulx, à Rougon et à Saint-Julien1. Mais il ne s’agit que des moulins pour lesquels la cour royale reçoit une redevance, et la baillie est loin de recouvrir le territoire de l’actuel Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var.

Les enquêtes de l’Époque moderne sont très précieuses pour un tel dénombrement. Mais elles ne permettent pas davantage de localiser précisément les moulins mentionnés, dont on ne peut qu’imaginer qu’ils correspondent bien à ceux qu’on identifie avec certitude au 19e siècle. Si un très grand nombre des moulins à farine du territoire a selon toute vraisemblance une origine médiévale, les mentions les plus anciennes attestant de la présence d’un moulin précisément localisé et correspondant à l’emplacement d’un moulin actuel ne remontent pas au-delà du 16e siècle (moulins de La Palud, de la Salaou).

A partir du 16e siècle, les délibérations des conseils de communauté fournissent de nombreux renseignements pour les moulins leur appartenant, et au 19e siècle, les délibérations communales deviennent, avec les archives des Ponts et Chaussées (série S), la principale source concernant les moulins. Pour établir ce dossier, ces archives n'ont été utilisées qu'au cas par cas. De la même manière, les inventaires des biens des communautés au 18e siècle (série C) ou ceux des biens des émigrés ou des ordres religieux pendant la Révolution (série Q) ont été exploités selon les besoins. Ils fournissent de très utiles descriptions des moulins à un moment donné. Les références exactes de ces archives n'ont pas été reprises systématiquement ici. Il suffit de se reporter au dossier du moulin concerné pour les voir détaillées.

1.3. Les données du cadastre napoléonien

La réalisation du cadastre dit napoléonien dont la levée pour le Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var s’échelonne de 1811 (Senez, Blieux) à 1838 (Angles, Allons, Barrême, Moriez, La Mure, Saint-Jacques, La Colle, Peyresq etc.) aboutit à une documentation encore plus fiable et sans doute exhaustive2.

En tout, 82 moulins à farine sont mentionnés pour le territoire. Ce chiffre monte à 84 en prenant en compte les moulins qui ont été à un moment donné un moulin à farine mais qui ont, soit antérieurement, soit postérieurement, été transformés en un autre type de moulin, en foulon, ou en scierie. Le cadastre napoléonien est une source fiable qui permet d’avoir une vision nette à un moment clé, c’est-à-dire après la Révolution française, au moment où le recul de la banalité aurait pu permettre la multiplication des moulins. Or on ne constate pas une augmentation significative du nombre de moulins à farine entre les cartes militaires et les plans cadastraux, soit entre une date légèrement antérieure à la Révolution française et une autre légèrement postérieure, même si, encore une fois, les chiffres des cartes militaires sont moins sûrs. La seule commune qui voit un important accroissement du nombre de moulins à farine est Châteauneuf-les-Moustiers (de 1 à 3 moulins).

Plusieurs facteurs expliquent probablement cette évolution. Tout d'abord les effets de la banalité ne disparaissent pas uniformément en 1789. Les propriétaires (seigneurs, communautés3 ou particuliers) qui avaient pu fournir des preuves écrites de leurs droits les ont conservés parfois jusqu'au 20e siècle4. Ensuite il faut garder à l'esprit que le territoire offre des conditions naturelles paradoxales pour les moulins. En montagne, le relief et les innombrables cours d'eau sont une grande chance et ils expliquent que ce territoire ait pu être une terre de prédilection pour les moulins, tout particulièrement les moulins à foulon. Mais cela vaut surtout pour le nord du Pays ; la partie sud souffre, elle, du manque d'eau. Le gel représente une autre contrainte. Il entraîne lui aussi des périodes de chômage parfois assez longues. L'ensemble du pays est concerné, mais le nord est naturellement plus exposé. Enfin, certaines vallées souffrent régulièrement de crues (voir annexe).

En tout, les 82 moulins à farine pour 58 communes (aujourd'hui 41) représentent une moyenne de 1,4 moulin à farine par commune. Naturellement, cette moyenne cache d’importantes disparités. 61 % des communes n’en ont qu’un, alors qu’on trouve de plus fortes concentrations dans la partie nord du Pays (6 à Allos ou à Colmars, 3 à Villars-Colmars, Thorame-Haute ou Thorame-Basse. Dans la partie sud du Pays, seul Châteauneuf-lès-Moustiers se détache, avec 3 moulins à farine). Les communes de Saint-Jacques, Sausses, Bedejun, Le Poil, Courchons, Argens, Aurent et Villars-Brandis en sont dépourvues. La présence ou l'absence de cours d'eau au débit suffisant et régulier explique en grande partie cette situation.

1.4. Les données apportées par le repérage

Le repérage des moulins à farine in situ a permis de compléter les données issues des archives. L’immense majorité des moulins mentionnés par le cadastre napoléonien est encore observable sous une forme ou sous une autre, ayant laissé au moins quelques vestiges dans le sol. Très peu d’entre eux ont complétement disparu. Sont dans ce cas huit moulins, ceux de Beauvezer (Aco de Mondon), de Montblanc, de Saint-Lions, de Lambruisse, de Tartonne (Niragué), de Norante, d'Ubraye (Rouainette) ainsi que celui du Fontanil à Peyroules. Il n’existe plus de trace d’un des moulins d’Allos (celui du Bouchier), mais il était déjà en ruine en 1825. Enfin, les moulins situés dans le lac de Chaudanne (communes d’Angles, de Demandolx et de Saint-Julien) n'ont peut-être pas complétement disparu mais ils n’ont pas pu être observés.

Ces quelques cas mis à part, on peut donc voir sur le terrain les moulins à farine qui existaient dans la première moitié du 19e siècle. On peut naturellement y voir aussi ceux qui ont été construits par la suite, mais contrairement à ce qui se passe dans le reste de la France, la seconde moitié du 19e siècle n’est pas pour ce territoire frappé par l’exode rural dès les années 1830-1840 un moment de développement pour ce type d’équipement.

13 moulins à farine ont été construits après 1850, auxquels il faut ajouter la minoterie de La Mure aménagée en 1902.

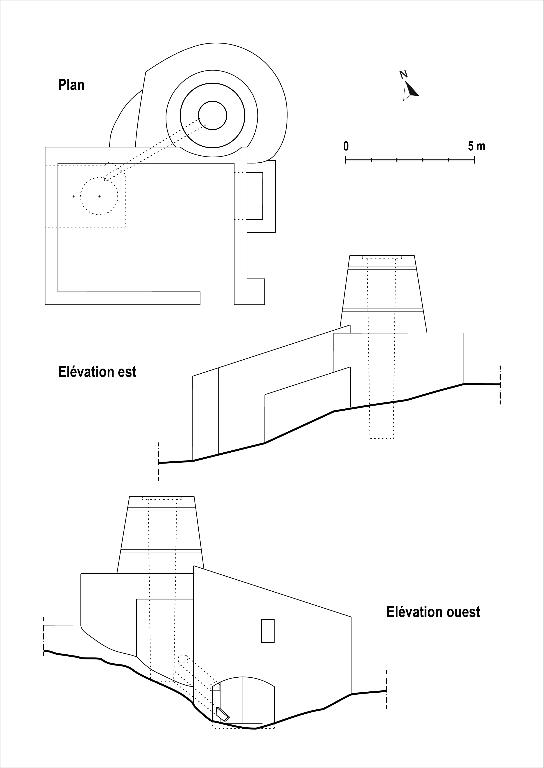

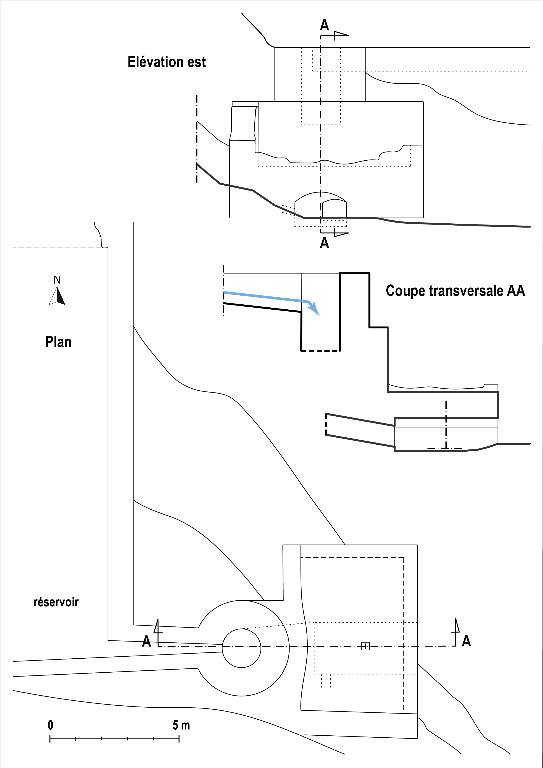

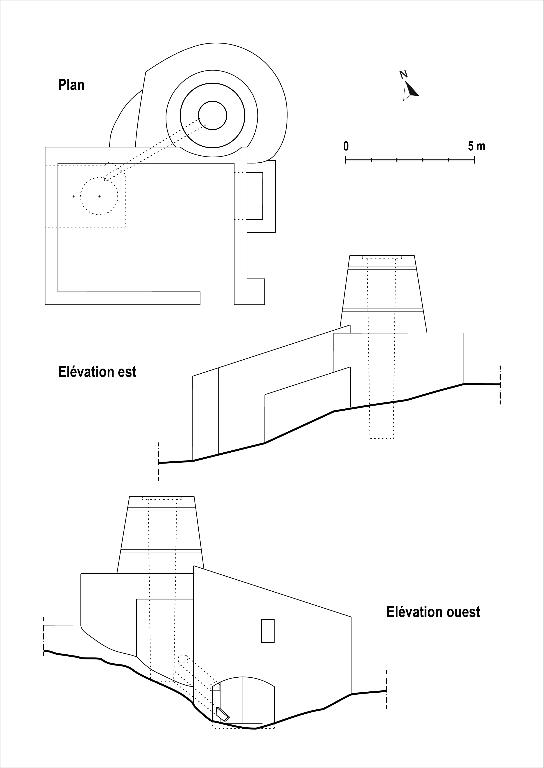

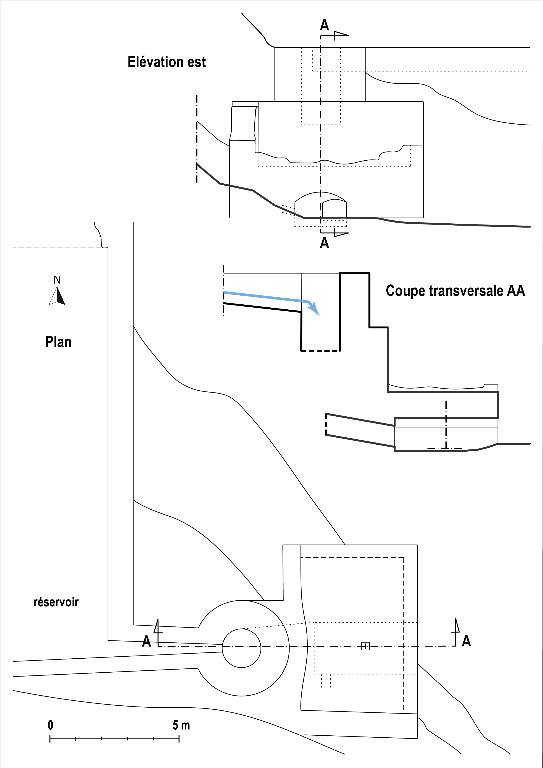

2. Caractéristiques des moulins à farine

Jusqu’à la Révolution, il s'agissait de moulins de petite taille, faisant tourner une seule paire de meules grâce à une roue horizontale. Les bâtiments, tels que les vestiges ou les documents anciens nous les montrent, adoptent très largement la même forme : un plan rectangulaire parallèle aux courbes de niveau, un étage de soubassement partiel où se trouve la chambre voûtée de la roue hydraulique, un étage carré ou un rez-de-chaussée surélevé abritant les mécanismes, les meules étant disposées au droit de l’axe vertical de la roue, éventuellement un second étage pour le logement du meunier. Le toit est à un pan. Les maçonneries sont généralement en blocage de moellons calcaire (moellons de grès à Annot). Certains moulins comportent des galets dans leur maçonnerie et d’autres, du tuf pour les pierres les plus hautes des chaînes d’angles.

2.1. Les canaux

Les canaux sont de simples sillons creusés dans le sol selon une pente régulière mais très variable d'un moulin à l'autre. Plus le canal est long, plus la pente est faible et plus le tracé suit de près les courbes de niveaux. On comprend bien que lorsqu'il fallait parcourir de longues distances pour trouver une rivière au débit convenable, il était indispensable de prendre le moins possible d'altitude pour ne pas avoir à reculer d'autant en amont l'emplacement de la prise d'eau.

Cette dernière est encore aujourd'hui dans la plupart des cas assez sommaires. Un simple entassement de pierres et de terre, aujourd'hui parfois renforcé de bâche, sert à établir un seuil qui permet de dériver une partie du cours d'eau.

Le canal du moulin de La Palud termine sa course par une portion de 200 m où il est surélevé grâce à un important remblai, ce qui a permis d'augmenter la hauteur de chute du moulin.

moulins | longueur | dénivelée | pente en pourcentage |

Saint-Benoît | 4300 m | 35 m | 0,8 |

Annot | 2000 m | 35 m | 1,75 |

La Palud | 1800 m | 35 m | 2 |

Saint-André | 670 m | 30 m | 4,5 |

Peyresc | 500 m | 15 m | 3 |

Saint-Pierre | 200 m | 20 m | 10 |

Castellane | 70 m | 20 m | 30 |

(Le canal de la Salaou à Castellane est assez peu représentatif puisqu'il s'agit d'une source captée et canalisée sur une très faible distance).

L'état actuel des canaux montrent, pour ceux qui ont été entretenus et sont toujours en usage pour l'irrigation, qu'ils ont été modernisés. Certaines portions creusées dans la terre ont pu être renforcées par de la maçonnerie. On observe des sections enterrées, en pierre couvertes de dalles ou en béton, sans que ces travaux puissent être datés. Le franchissement des rus se faisait en général grâce à de petites canalisations en bois. Bien souvent, ces petits aqueducs de bois ont été remplacés par des conduites modernes en plastique, polyéthylène, PVC, métal etc...

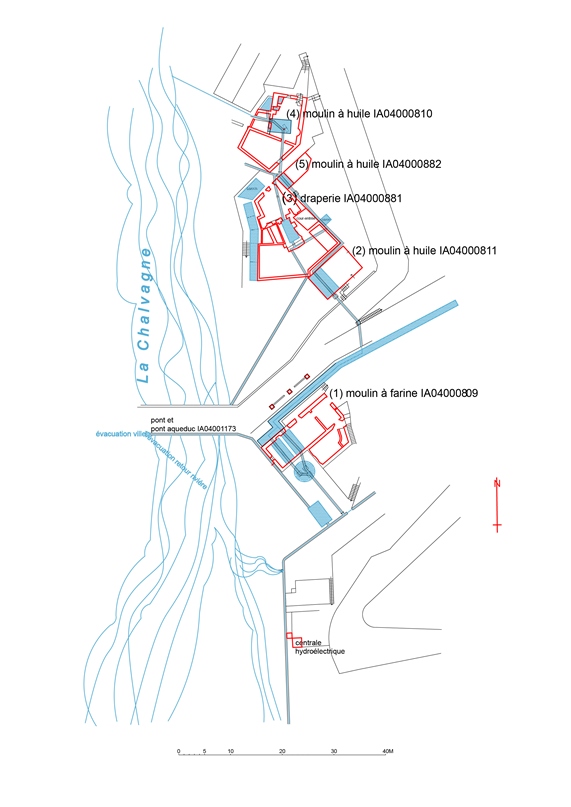

Dans une nette majorité de cas (68 %), le moulin est alimenté par un canal qui n'actionne qu'une seule roue sur l'ensemble de son parcours. On constate malgré tout que de nombreux moulins sont construits « en série » sur un même canal puisque plus de 31 % des moulins farine partagent leur canal avec un autre moulin, à foulon ou à huile. Cette succession de roues sur un canal s’observe particulièrement à Allos, Colmars, Villars-Colmars ou Beauvezer, mais les cas d’Entrevaux ou de La Palud-sur-Verdon et de Rougon (voir dossier : moulins à farine de la vallée du Bau, référence IA04002928) montrent bien que ce phénomène n’est pas réservé au nord du territoire. 56 moulins à farine sont seuls sur leur canal, 9 sont la première roue, 13 la deuxième, 3 la troisième, et 1 la quatrième. Le moulin à farine est généralement le plus ancien des équipements hydrauliques d'un canal, celui pour lequel ce dernier est creusé.

La totalité (14 occurrences) des moulins utilisant un canal de plus d’1 km de long se trouve hors de la partie nord du pays, où l’abondance et la régularité des rivières ne rendent probablement pas nécessaires ces longs cours d'eau artificiels. Le record de longueur revient très nettement au moulin de Saint-Benoît, dont le canal d’amenée de 4300 m a sa prise d’eau dans la commune de Braux. Mais les canaux s'étirent plutôt sur une distance comprise entre 200 et 600 m (c’est le cas de plus de 50 % des moulins). Ces canaux sont exclusivement mentionnés comme des canaux alimentant le moulin, et en aucun cas comme des canaux d’irrigation. Autrefois seul le canal de fuite pouvait être utilisé pour irriguer des terres cultivables. De nos jours les canaux entretenus le sont surtout pour l'irrigation du fait de l’abandon des moulins.

Un seul moulin est alimenté par deux canaux prenant leur source dans deux rivières différentes, celui d’Éoulx. Mais trois autres moulins ont malgré tout un double système d’adduction. Le moulin de la Bâtie à Thorame-Basse possède bien deux canaux, mais le second dérive un ru très secondaire et ne devait servir que de source d’appoint. Il a peut-être correspondu à de nouveaux besoins lorsque fut installée une turbine pour la production d'électricité. Le moulin d’Allos, comme celui de Rougon, récupèrent les eaux de fuite du moulin dont il partage la dérivation, mais dans les deux cas, une seconde prise d’eau dans la rivière permet de « regonfler » les volumes d’eau.

2.2. Les réservoirs

2.2.1. Les réservoirs délimités par des digues

Ces réservoirs servent à garantir la régularité du débit de l’eau dans le moulin et à assurer son fonctionnement pendant un laps de temps donné, dans le cas où la rivière sur laquelle se fait la prise d’eau est insuffisamment régulière ou abondante. Ils sont le plus souvent constitués d'une digue qui élargit progressivement le cours du canal avant de former un retour au droit du moulin pour fermer la retenue d'eau. Faute d’entretien, nombre de ces réservoirs sont très difficilement perceptibles sur le terrain. Encore une fois, c’est le cadastre napoléonien qui permet d’avoir une vision plus complète de ces dispositifs. On observe ainsi que 25 des 82 moulins du cadastre napoléonien sont équipés de ces réservoirs. Leur surface varie d’environ 50 à environ 500 mètres carrés. Leur profondeur est difficile à estimer dans la mesure où leur fond étaient en pente et où ceux qu’on peut encore observer sur place sont probablement en partie comblés. On peut malgré tout avancer qu’ils faisaient au moins deux mètres de profondeurs près de la digue, et ainsi estimer leur contenance minimum à 100 mètres cubes. La contenance des plus grands d’entre eux se comptait en milliers de mètres cubes. Celui de La Foux à Peyroules était encore en eau en 2005. Il avait sans doute été modernisé au 20e siècle pour alimenter un canal d'irrigation. Il est aujourd'hui ruiné.

Les digues sont en général en terre, talutées, la vanne étant parfois insérée dans une portion de digue maçonnée encore apparente. Au moulin du Suyet à Saint-Pierre, la retenue est formée par un mur maçonné d'une quinzaine de mètres de longueur pour environ deux mètres de hauteur.

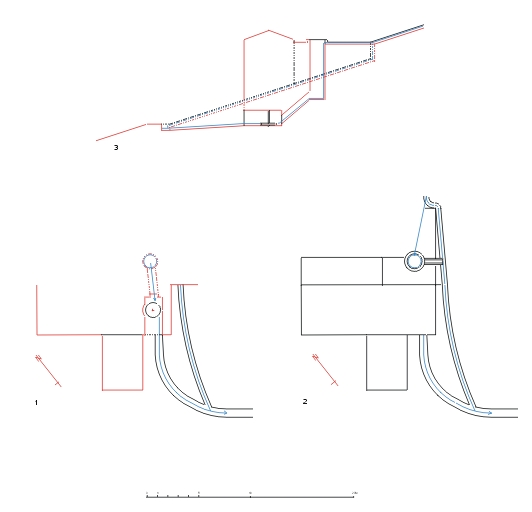

2.2.2. Les cuves de charge (cuves de mise en pression)

Ces réservoirs cylindriques n’ont pas été pensés pour servir de réserve d’eau : contrairement aux réservoirs aménagés grâce à une digue en amont des moulins, ces cuves ont pour principale raison d’être d’augmenter la pression du jet qui est projeté sur les pales de la roue horizontale. C’est ce qui explique que leur contenance puisse être assez faible, de 5 à 10 mètres cubes environ. Ils forment en fait une colonne d’eau verticale, allant se rétrécissant vers le bas, ce qui augmente la vitesse de l’eau avant qu’elle ne s’introduise dans le canon. Ce dernier, finissant de réduire la section du conduit, accroît la force du jet projeté qui peut ainsi mettre la roue en mouvement.

On observe d’ailleurs plusieurs moulins qui possèdent à la fois un grand réservoir pour garantir que les mécanismes tourneront pendant suffisamment longtemps et une cuve de charge cylindrique. Ces deux équipements peuvent donc être complémentaires.

Les cuves de mise en pression observées in situ lors de l’enquête :

Référence Mérimée | commune | Cuve figurée par le cadastre napoléonien | Réservoir figuré par le cadastre napoléonien | Dimensions de la cuve cylindrique |

IA04001097 | Allons | non | oui | non pertinent, cuve reconstruite fin 20e siècle |

IA04001489 | Annot Rouaine | oui | non | Hauteur de chute environ 5 m |

IA04001095 | Barrême | oui | non | Dimensions non prises |

IA04001147 | Blieux | oui | non | Hauteur de chute 7 m Hauteur de la cuve 5,6 m Diamètre supérieur de la cuve 1,4 m Diamètre inférieur de la cuve non mesuré |

IA04000661 | Clumanc | non | non | Dimensions non prises |

IA04000809 | Entrevaux | non | non | Hauteur de chute 6,5 m |

RA04000042 | La Garde | oui | non | Hauteur de chute 7,35 m archives Hauteur cuve environ 5 m Diamètre supérieur cuve 1,25 m Diamètre inférieur cuve environ 1 m |

IA04001488 | La Rochette | moulin postérieur au cadastre | moulin postérieur au cadastre | Hauteur de chute 8,5 m Hauteur de la cuve 7 m Diamètre supérieur de la cuve 1,1 m Diamètre inférieur de la cuve 0,9 m |

IA04000946 | Moriez Hyège | non | oui | Dimensions non prises |

RA04000048 | Moriez | oui | oui | Dimensions non prises |

RA04000068 | Rougon Carajuan | moulin postérieur au cadastre | moulin postérieur au cadastre | cuve ruinée |

IA04000158 | Soleilhas | non | non | Hauteur de chute 8,5 m Hauteur de la cuve 7 m Diamètre supérieur de la cuve 1 m Diamètre inférieur de la cuve environ 0,8 m |

RA04000056 | Tartonne | oui | oui | Dimensions non prises |

IA04002100 | Thorame-Haute | moulin postérieur au cadastre | moulin postérieur au cadastre | Dimensions non prises |

IA04001536 | Saint-Pierre | incertitude | oui | Hauteur de chute 7 m Diamètre cuve 1,5 m |

IA04001535 | Saint-Pierre | non | non | Hauteur de chute approximative moulin ruiné 6,5 m Diamètre de la cuve 1,6 m |

RA04000064 | Val-de-Chalvagne | non | oui | Hauteur de chute environ 6 m |

Les plans du cadastre napoléonien apportent peu d’information sur ces réservoirs de mise en pression. Sur les 17 moulins à farine repérés dont l’état actuel permet de conclure à la présence d‘une cuve de charge

- trois n’existaient pas au moment de la levée cadastrale

- deux ont une cuve cylindrique figurée par le relevé

- quatre ont une cuve cylindrique figurée par le relevé en plus d’un réservoir formé par une digue

- cinq sont figurés uniquement avec un réservoir formé par une digue

- six sont figurés sans réservoir ni cuve

Mais cela ne signifie pas que les géomètres chargés de dresser les relevés du cadastre ont bien systématiquement adopté les mêmes manières de faire. Certains moulins équipés de cuves ont peut-être été représentés sans.

Malgré cette incertitude, on constate que ce type d’installation a connu un modeste développement depuis l’époque du cadastre napoléonien. Sur les treize moulins à farine construits après le cadastre napoléonien dans le Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var, trois seulement ont fait appel à ce type de réservoir. Pour les dix autres, à peu près la moitié est équipée d’une roue verticale, et l’autre moitié est aménagée sans aucun réservoir (sauf si ces derniers n’ont laissé absolument aucune trace, ce qui paraît très peu probable).

La hauteur des cuves observées est approximativement de 6 à 7 m. Le diamètre en partie haute est le plus souvent légèrement supérieur à 1 m, tandis qu’il descend à un peu moins de 1 m en partie basse. Elles sont en maçonnerie de moellons enduite. Il n’a que rarement été possible de mesurer précisément le diamètre de la colonne en partie basse. Celui-ci a donc dû être estimé de visu. Seuls les deux moulins de Saint-Pierre ne montrent aucune inclinaison des parois de la cuve qui sont donc parfaitement cylindriques5.

Lorsque le moulin est construit dans une zone de forte pente, la cuve qui le domine peut être relativement discrète, étant à moitié creusée dans la terre. Certaines ont en revanche adopté une forme beaucoup plus spectaculaire, étant entièrement construites en « élévation ». Le moulin est alors dominé par une étrange construction, dont l’apparence de tour plus ou moins circulaire ne va pas sans poser d’importants problèmes de structure. Ainsi, la cuve du Grand Cheinet, renforcée de cerclages métalliques en partie haute et enserrée dans d’importantes reprises de maçonnerie en partie basse, montre bien que la pression appliquée par la colonne d’eau n’était pas toujours facile à supporter pour ces hauts cylindres maçonnés. Ces cuves étaient donc « fragiles » malgré leur caractère très massif (leur maçonnerie atteint en général 1 à 1, 5 m d’épaisseur en partie haute). On peut être étonné de voir que la plupart de ces cuves n’étaient pas en pierre de taille6 alors que c’est souvent ce qu’on observe dans les zones plus riches de la Basse-Provence7.

Les archives du 18e siècle mentionnent des "tines" (terme dérivé du latin tina, cuve) en bois et signalent qu’elles devaient être remplacées régulièrement étant sujettes au pourrissement. Il faut donc être très prudent devant le faible nombre de moulins encore équipés de ces cuves puisque seules celles qui étaient maçonnées nous sont parvenues8.

Ces cuves n’ont été observées que pour 17 moulins, soit à peine 15 % des moulins à farine repérés. Les plus spectaculaires se trouvent surtout dans la partie sud et est du Pays. Cet équipement, typiquement méditerranéen, est la marque d’une adaptation à un environnement sec. À l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’observe plus fréquemment dans les Alpes-Maritimes et dans l’est varois. Pour autant, la répartition de ceux qu’on a pu observer à l’échelle du Pays montre surtout une vraie différence entre le nord et le sud. Si deux cuves, les plus septentrionales, ont été observées à Ondres (Thorame-Haute) et à Tartonne, toutes les autres sont situées dans les communes méridionales du Pays, ce qui confirme qu’il faut les associer à des zones de moyenne montagne au réseau hydrographique insuffisant.

Dater ces cuves est difficile. Une mention de l’enquête de Leopardo signale la présence à Castellane en 1333 d’un moulin à cuve9. Cette mention est probablement le signe de la rareté ou de la nouveauté de cet équipement, en tout cas de sa valeur pécuniaire qui conduit à distinguer ce moulin dans le rapport de l’enquête. Si cette hypothèse se vérifie, la période de diffusion des cuves de charge dans cette partie de la Provence s’étalerait au moins de la fin du Moyen Âge au 20e siècle.

2.3. Les roues10

2.3.1. Un modèle ultra dominant : le moulin à roue horizontale

Les moulins à farine du Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var sont des moulins à roues horizontales. Les cinq roues verticales qui ont été observées (moulin du Quai à Barrême, moulin du Pali à Saint-Pierre, moulin Bagnis à Saint-André, moulin des Fabres à La Palud et moulin de la Bâtie à Thorame-Basse) sont des installations de la fin du 19e siècle ou du début du 20e11. Les moulins à roue horizontale présentent des caractéristiques qui les distinguent nettement des moulins à roue verticale. Le mouvement de rotation de la roue est transmis directement aux meules, sans engrenage. La chambre hydraulique adopte ainsi une forme typique. Il s’agit d’une pièce voûtée qui traverse le bâtiment du moulin. Elle est presque toujours perpendiculaire au pan du toit et s’ouvre à une de ses extrémités pour laisser s’écouler l’eau vers le canal de fuite. Cette ouverture est à l’opposé de l’élévation où arrive l’eau (une seule exception, le second moulin du Grand Cheinet). À l’autre extrémité, une ouverture de petite taille, faisant moins d’un mètre de côté, est pratiquée au pied de la chute d’eau. C’est là qu’est fixé le « canon » qui oriente l’eau sur les cuillères de la roue. La chambre mesure en général moins de 5 m de profondeur (le moulin de Rougon, avec sa longue chambre, est une exception notable) et moins de 2 m de hauteur. À quelques exceptions près (Touyet à Ubraye, Saint-Joseph à Saint-Pierre), elles sont voûtées en plein-cintre. Ces voûtes sont percées de deux trous : un pour laisser passer l’arbre moteur qui transmet le mouvement de rotation aux meules et l’autre pour le système de débrayage de la roue.

En général, la chambre hydraulique est la partie la mieux conservée des moulins, et elle en est même souvent le dernier des vestiges. Cela s’explique par la solidité de telles constructions, conçues pour supporter des conditions difficiles (vibrations dues à la roue, dégradations dues à l’eau). Pourtant très peu de chambres hydrauliques ont été construites en pierre de taille. C’est le cas des moulins de Soleilhas, Saint-Benoît et Blieux.

Seuls 19 moulins ont conservé, au moins partiellement, leur roue.

Matériaux de la roue : sur les 19 moulins qui ont conservé leur roue, 6 d’entre eux ont une roue en bois, et 10 en métal.

Les roues horizontales métalliques sont présentes dans les moulins qui ont fonctionné le plus récemment. Elles sont toutes du même type et, à l’exception de celles du Serre à Val-de-Chalvagne et de Thorame-Basse, elles mesurent 1,44 m de diamètre.

Les roues en bois sont beaucoup moins bien conservées, et bien souvent, seul l’axe vertical est resté en place. Celle du col de Saint-Barnabé à Soleilhas est quasiment intacte.

Les quelques roues verticales sont des roues de dessus. Elles mêlent le métal et le bois, seuls les augets étant en bois.

2.3.2. Nombre de roues par moulin

Le relevé du cadastre napoléonien n’est pas d’une très grande utilité pour apprécier le nombre de roues des moulins. Une trentaine de roues seulement sont dessinées et un seul moulin semble être dessiné avec deux roues (celui de la Baumelle à Allos). Le repérage des moulins a cependant montré trois moulins avec deux roues : Entrevaux, Allos et Thorame-Basse. Le moulin d'Entrevaux possède une seule cuve de charge pour ses deux roues.

2.4. Équipements de meunerie

Le moulin traditionnel est une installation assez sommaire qui ne possède pas nécessairement de machine pour trier le son de la farine. On a observé des systèmes de bluterie que pour les moulins construits dans la seconde moitié du 19e siècle (moulin du Pali à Saint-Pierre, du Quai à Barrême) ou ceux qui ont été entièrement reconstruits à cette époque (Entrevaux, Soleilhas).

De toute façon, l’état de conservation de la plupart des moulins à farine du Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var est tel qu’aucun mécanisme n’a été observé. Seule une poignée de moulins possède encore des mécanismes ou des équipements de meunerie autres que la meule (moulin du Pali à Saint-Pierre, de la Salaou à Castellane, du Quai à Barrême, moulin de Blieux, de Soleilhas, d’Entrevaux, de Rouaine, moulin Bagnis à Saint-André)12. Pour l'ensemble de ces moulins, les installations sont datables de la fin du 19e. Les meules elles-mêmes ont été mieux conservées, mais elles ont malgré tout disparu dans un grand nombre de moulins. Sur les 94 moulins identifiés, seuls 27 avaient encore une meule (ou une paire de meules). Un peu plus de la moitié de ces meules sont composites, les autres étant monolithes.

2.5. Les fours

Quatre moulins sont équipés de four : Allos, Barrême (Gévaudan), Blieux, Méailles.

3. Localisation et facilité de l’accès

Un moulin hydraulique doit être situé sur un cours d’eau naturel ou artificiel. Dans l’immense majorité des cas, un canal de dérivation permet d’amener l’eau à la roue puis de la restituer à la rivière. Dans le contexte de moyenne montagne du Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var, les vallées sont souvent très encaissées, ce qui a conduit à imaginer des canaux assez longs pour délocaliser les équipements de meunerie et les laisser le moins possible en fond de vallées étroites où ils sont susceptibles d’être régulièrement emportés par les crues torrentielles. L’implantation du moulin doit aussi tenir compte de la distance à parcourir pour faire moudre son grain. Si tous les cas de figure ont été observés dans le pays Pays Asse, Verdon, Vaïre, Var, on peut néanmoins faire ressortir un certain nombre de caractéristiques.

Tout d'abord, les petits petits cours d'eau sont préférés aux principales rivières, trop dangereuses pour les prises d'eau. Aucune roue hydraulique n'est ainsi installée sur le Verdon en aval de Thorame-Haute à l'exception du moulin de Carajuan à Rougon. De nombreux moulins sont pourtant établis à proximité d'une rivière importante (Verdon, Var) mais leur système d’adduction dérivent un petit affluent.

Les moulins à farine sont situés le plus près possible des habitants. On trouve même de nombreux cas où le moulin est au cœur du village (Saint-André, Annot, Barrême...) ou à proximité immédiate (Entrevaux, Allos, Beauvezer, Thorame-Basse…). Dans la première moitié du 19e siècle (c’est-à-dire toujours en exploitant les données du cadastre napoléonien), on observe ainsi que 2/3 des moulins sont situés à moins de 600 m à vol d’oiseau du bourg dont ils dépendent. La distance moyenne à parcourir pour aller au moulin est donc assez faible, même si, mesurée d’un point A à un point B, elle ne tient pas compte des éventuelles lacets formés par les chemins, ce qui peut allonger sensiblement la distance réelle à parcourir. Il faut aussi noter que plus la commune est importante, plus le moulin est proche du bourg. Les chefs-lieux de canton sont ainsi beaucoup mieux lotis que les communes les plus modestes comme La Colle Saint-Michel ou Éoulx. Seule la sous-préfecture fait figure d’exception puisque la Salaou est à près de 1,5 km de Castellane.

Un autre facteur est à prendre en compte. À la distance à parcourir s’ajoute en effet la facilité de l’accès au moulin. Dans leur immense majorité, les moulins à farine étaient d’un accès relativement aisé. Il faut pourtant signaler quelques contre-exemples assez surprenants, comme le moulin Saint-Joseph à Saint-Pierre, celui du Champ à Villevieille, ou même celui des Fabres à Châteauneuf, implantés dans des vallons excessivement pentus, au bord de véritables à-pic. Ils ont dû être fort difficiles à construire dans un tel environnement, et leurs canaux d’amenée étaient beaucoup plus difficiles à défendre contre les crues torrentielles. En outre, les chemins qui devaient y mener étaient probablement très raides, même s’ils formaient de nombreux lacets. On devine que c’est probablement une des raisons qui ont conduit à déplacer le moulin Saint-Joseph de quelques dizaines de mètres au tournant des 18e et 19e siècles. Le nouveau moulin, au Suyet, était en outre doté d’une retenue d’eau d’un peu plus de 200 mètres carrés. Enfin, certains moulins, construits dans un contexte moyennement accidenté, sont malgré tout desservis par des chemins marqués par une forte dénivelée. C’est ainsi le cas de celui de Peyresc, de Châteauneuf, de La Colle Saint-Michel etc… avec des pentes moyennes allant jusqu’à 20 % pour le moulin du Ray à Peyresc!

4. Arrêt des moulins

Les moulins du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var ont souvent cessé de fonctionner dans l'entre-deux-guerres. Pourtant nombreux sont les moulins qui ont repris du service pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dernier moulin à farine à avoir cessé son activité sur le territoire est celui du Pali dans la commune de Saint-Pierre à la fin des années 197013. Le moulin des Scaffarels, spécialisé dans la production de farine de pois chiches, est toujours en fonctionnement.

5. Compilation des données complémentaires

Les données de l'attribut comportant la mention CN sont extraites des relevés du cadastre napoléonien.

nombre de roues | sens de la roue | matériaux de la roue | diamètre de la roue | type de meules | présence d'un four | présence d'une cuve de charge | présence d'un réservoir CN | présence d'une cuve de charge CN | position sur le canal d'amenée CN | longueur du canal d'amenée en dizaine de mètres CN | distance séparant le moulin et le bourg dont il dépend en dizaine de mètres CN | orientation du bâtiment CN | plan du bâtiment CN | date de réalisation du cadastre napoléonien | |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | unique | 100 | 70 | parallèle | carré | 1837 |

moulin à farine | 1 | verticale | mixte | sans objet | sans objet | non | non | oui | non | 1ère place | 35 | 28 | parallèle | rectangulaire | 1818 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | donnée non collectée | non | non | non | non | 1ère place | 15 | 10 | parallèle | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | oui | unique | 55 | 48 | autre | complexe | 1830 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | monolithe | non | non | non | non | unique | 216 | 77 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | unique | 40 | 38 | parallèle | rectangulaire | 1831 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | 2eme place | 60 | 5 | parallèle | sans objet | 1827 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | oui | oui | unique | 30 | 100 | parallèle | rectangulaire | 1837 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | unique | 95 | 30 | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | sans objet | 170 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | unique | 70 | 340 | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | non | 1ère place | 22 | 116 | autre | carré | 1818 |

moulin à farine | 1 | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | non | non | unique | 15 | 70 | parallèle | rectangulaire | 1831 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | sans objet | non | non | 4e place | 30 | 30 | parallèle | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | unique | 22 | 90 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | 1ère place | 80 | 300 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | unique | 25 | 40 | parallèle | carré | 1827 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | oui | non | unique | 130 | 10 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | 1 | horizontale | métallique | donnée non collectée | sans objet | non | non | non | non | unique | 435 | 44 | autre | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | composite | non | oui | oui | oui | unique | 85 | 20 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | monolithe | non | non | oui | non | unique | 9 | 85 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | oui | non | 2eme place | 37 | 28 | autre | rectangulaire | 1818 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | composite | non | non | non | non | unique | sans objet | 0 | parallèle | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | unique | 25 | 25 | autre | complexe | 1830 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | oui | non | unique | 6 | 58 | parallèle | carré | 1838 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | 2eme place | 75 | 140 | parallèle | carré | 1827 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | 1ère place | 20 | 150 | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | non | unique | 50 | 100 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | non | unique | 40 | 300 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | unique | 50 | 19 | autre | complexe | 1831 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | composite | non | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | non | unique | 35 | 50 | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | 35 | 32 | parallèle | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | oui | non | unique | 25 | 200 | parallèle | rectangulaire | 1817 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | 27 | 20 | autre | carré | 1817 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | oui | non | unique | 31 | 126 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | détruit | détruit | détruit | détruit | détruit | non | non | non | non | 2eme place | 210 | NUL | parallèle | sans objet | 1830 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | non | non | 2eme place | 210 | NUL | parallèle | sans objet | 1830 |

moulin à farine | 1 | horizontale | métallique | donnée non collectée | composite | non | non | oui | oui | unique | 30 | 40 | parallèle | rectangulaire | 1837 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | 8 | 10 | autre | carré | 1827 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | monolithe | non | non | non | non | unique | 30 | 50 | autre | carré | 1827 |

moulin à farine | 1 | horizontale | meule composite | Non renseigné | donnée non collectée | non | non | oui | non | unique | 65 | 210 | parallèle | complexe | 1834 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | unique | sans objet | 100 | parallèle | rectangulaire | 1811 |

moulin à farine, actuellement maison | 1 | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | monolithe | non | non | incertitude | non | unique | 20 | 50 | parallèle | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine, puis centrale hydroélectrique actuellement ferme | 1 | verticale | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | non | non | non | unique | 35 | 5 | autre | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine, actuellement maison | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | monolithe | donnée non collectée | non | non | non | 3e place | 10 | 30 | autre | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine | 2 | horizontale | métallique | 1,53 et 1,60 | donnée non collectée | non | non | non | non | unique | 130 | NUL | parallèle | rectangulaire | 1827 |

moulin à foulon, puis moulin à farine actuellement établissement médical | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | monolithe | non | non | non | non | 2eme place | 50 | NUL | autre | rectangulaire | 1825 |

moulin à farine puis ferme actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | non | incertitude | incertitude | unique | 35 | 50 | parallèle | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine, actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | 2eme place | 170 | NUL | autre | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine | 1 | horizontale | bois | sans objet | composite avec présence de meules monolithes | non | non | sans objet | non | unique | 25 | 20 | parallèle | rectangulaire | 1818 |

moulin à farine, puis usine textile dite draperie | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine | 1 | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | type de meules | non | oui | oui | non | unique | 55 | 50 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | 1 | horizontale | bois | sans objet | composite | non | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine dit moulin du Ray | 1 | horizontale | bois | sans objet | composite | non | non | non | non | unique | 50 | 120 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine et à foulon puis usine textile draperie Peyron dite La foulonnerie, actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine puis moulin à huile de noix actuellement maison | 2 incertitude | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | non | oui | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine puis ferme | détruit | détruit | détruit | détruit | détruit | détruit | non | oui | non | unique | 65 | 400 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine et à huile de noix | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | 50 | NUL | autre | complexe | 1838 |

moulin à farine | 1 | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | sans objet | non | oui | non | non | unique | 215 | NUL | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine | 1 | horizontale puis verticale | mixte | 1 | sans objet | non | non | non | non | unique | 5 | 30 | autre | carré | 1835 |

moulin à farine de Gévaudan | 1 | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | oui | non | incertitude | non | unique | non renseigné | 22 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à farine et moulin à huile, puis moulin à farine et forge, actuellement maison | 2 | horizontale | métallique | sans objet | NSP coffrage | non | non | non | non | 1ère place | 35 | 10 | parallèle | complexe | 1825 |

moulin à farine puis scierie, laiterie industrielle et centrale hydroélectrique, actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | 2eme place | 40 | 28 | autre | complexe | 1827 |

moulin à farine puis, centrale hydroélectrique | turbine | sans objet | sans objet | sans objet | composite | oui | non | non | non | 3e place | 60 | 5 | parallèle | rectangulaire | 1825 |

moulin à farine | 1 | horizontale | métallique | 1,6 | composite | non | non | non | non | unique | 40 | 100 | sans objet | rectangulaire | 1817 |

moulin à farine des Subis | 1 | horizontale | bois | sans objet | composite | non | non | oui | oui | unique | 16 | 170 | autre | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | donnée non collectée | oui | oui | non | unique | 30 | 77 | parallèle | rectangulaire | 1838 |

moulin à foulon puis usine de taillanderie et moulin à farine dit moulin Bagnis, actuellement maison | 1 | verticale | mixte | donnée non collectée | composite | non | non | non | non | 2e place | 200 | 40 | parallèle | rectangulaire | 1830 |

moulin à foulon et à farine puis scierie | 2 | horizontale | métallique | sans objet | sans objet | non | non | non | sans objet | unique | 80 | 11 | parallèle | rectangulaire | 1827 |

moulin à farine | 1 | horizontale | métallique | 1,44 | donnée non collectée | oui | oui | oui | oui | unique | 70 | 50 | parallèle | rectangulaire | 1811 |

moulin à farine | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | monolithe | sans objet | non | oui | non | unique | 16 | 84 | sans objet | complexe | 1835 |

moulin à farine | 1 | horizontale | bois | sans objet | NSP coffrage | non | oui | non | oui | unique | 40 | 10 | parallèle | rectangulaire | 1830 |

moulin à farine et plâtrière, puis scierie | 1 | verticale | métallique | 3 | composite | non | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine | donnée non collectée | horizontale | donnée non collectée | donnée non collectée | composite | non | oui | non | non | 2eme place | 60 | 200 | parallèle | rectangulaire | 1837 |

moulin à farine | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | non | oui | non | oui | unique | 30 | NUL | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine puis usine textile usine de draps Arnaud, actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine, puis fonderie, actuellement maison | 1 | horizontale | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | unique | 110 | 100 | autre | complexe | 1818 |

moulin à farine du Pali | 1 | verticale | mixte | 5,2 | donnée non collectée | non | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

moulin à farine | 1 | horizontale | bois | donnée non collectée | monolithe | non | oui | non | non | unique | 120 | 160 | parallèle | rectangulaire | 1834 |

moulin à farine de La Palud | 2 | horizontale | métallique | donnée non collectée | monolithe | non | non | non | non | 2eme place | 180 | 340 | parallèle | rectangulaire | 1835 |

moulin à farine | 2 | horizontale | métallique | donnée non collectée | composite | non | oui | non | non | 1ère place | 70 | 20 | parallèle | rectangulaire | 1816 |

église Notre-Dame-du-Plan, puis moulin à foulon et à farine, puis usine textile dite usine de drap Barneaud, actuellement maison | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | non | non | non | unique | sans objet | sans objet | parallèle | rectangulaire | 1834 |

Une large majorité des moulins du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var a une origine médiévale. Les derniers moulins construits l'ont été dans le dernier quart du 19e siècle.

Si la grande majorité des moulins a cessé de fonctionner dans le premier quart du 20e siècle, nombreux sont ceux à avoir repris du service pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les moulins à farine du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var sont des moulins à roue horizontale assez modestes, de petite dimension le plus souvent. Leur maçonnerie est en moellons de calcaire, et leur toit à un pan, quand il existe encore, est couvert de tuiles creuses. L'état de conservation de ces équipements est en effet très variable. Si quelques-uns ont été maintenus en excellent état, y compris les mécanismes, la plupart sont ruinés et un bon nombre d'entre eux sont réduits à la chambre hydraulique.

-

Toitstuile creuse

-

Murs

- calcaire moellon

-

Décompte des œuvres

- étudié 49

- repérées 96

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents d'archives

-

Procès-verbaux d’affouagement des communes des vigueries d’Annot, de Colmars, de Digne et de Moustiers indiquant par communauté le nombre d’habitants, maisons, foires, l’évaluation cadastrale, contributions, biens immeubles, revenus droits d’usage et dettes (1698). Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 40.

-

Rapports d’estimation des biens communaux et procès-verbaux constatant la liquidation des dettes des communes d’Angles, de Castellane, de Castillon, de Courchon, de La Garde, de Méailles, de Mories, de La Rochette, de Saint-André, de Saint-Benoît, de Barles, de Barrême, de Lambruisse, de Mézel, de Montclar, de Moustiers, de Tartonne, de Digne, de Gréoux, de Saint-Martin de Bromes, de Puimichel et de Valensol (1714-1720). Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 37.

-

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 35

Arrêts du conseil d’État portant vérification des dettes des communautés des vigueries d'Annot, Colmars, Castellane, Digne, Moustiers, Seyne, Forcalquier, Sisteron, Val de Barrême. Etats des dettes de communes d'Annot, Braux, Demandolx, Fugeret, La Garde, Montblanc, Saint-André, Saint-Benoît, Senez, Soleilhas, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Aubignosc, Bellafaire, Chateau-Arnoux, Chateauneuf-Val-Saint-Donnat, Clamensane, Gigors, Montfort, Saint-Vincent, Salignac, Sigoyer, Theze, Valbelle, Valernes de Valavoire et Vaumeilh, 1715 à 1776. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 35.

-

Procès-verbaux d’affouagement des communes des vigueries d’Annot, de Colmars, de Digne et de Moustiers indiquant par communauté le nombre d’habitants, maisons, foires, l’évaluation cadastrale, contributions, biens immeubles, revenus droits d’usage et dettes (1728). Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 42.

-

Procès-verbaux d’affouagement des communes de Barrême et de Castellane indiquant par communauté le nombre d’habitants, maisons, foires, l’évaluation cadastrale, contributions, biens immeubles, revenus droits d’usage et dettes (1728). Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : C 43.

-

L'état des moulins du district de Castellane, 4 nivose an 2 (24 décembre 1793). Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine : F 20 290.

Bibliographie

-

DA FOLIGNO, Leopardo. L'enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence, 1331-1333. Dir. Thierry Pécout, Paris : Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientiques, 2008-2013, 7 volumes.

L'enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence centrale, 1332-1333, p. 305-306, 506. -

AMOURIC, Henri. Moulins et meunerie en Basse-Provence occidentale du Moyen-Âge à l'ère industrielle. Thèse de 3ème cycle, Université d'Aix-en-Provence, 1984, quatre volumes.

-

MOOG, Berthold. The horizontal watermill. History and technique of the first Prime Mover. Dans : The International Molinological Society (TIMS), Bibliotheca molinologica, 1994, 96 pages.

-

AZEMA, Jean-Pierre Henri. Les moulins à eau de France. Géographie et typologie. Dans : Le Roudet n°2, janvier 2001, 43 pages.

Documents figurés

-

-

Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

-

Relevés cadastraux du cadastre dit napoléonien des 59 anciennes communes du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var. / Dessins à l'encre sur papier, 1811-1838, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : Allons : 105 Fi 005 ; Allos : 105 Fi 006 ; Angles : 105 Fi 007 ; Annot : 105 Fi 008 ; Barrême : 105 Fi 022 ; Beauvezer : 105 Fi 025 ; Blieux : 105 Fi 030 ; Braux : 105 Fi 032 ; Castellane (Castellane : 105 Fi 039, Castillon : 105 Fi 039, Chasteuil : 105 Fi 048, Éoulx : 105 Fi 078, Robion : 105 Fi 168, Taloire : 105 Fi 212, Taulanne : 105 Fi 215, Villars-Brandis : 105 Fi 239) ; Castellet-lès-Sausses (Castellet-lès-Sausses : 105 Fi 042, Aurent : 105 Fi 246) ; Chaudon-Norante (Chaudon : 105 Fi 055, Bedejun : 105 Fi 055) ; Clumanc : 105 Fi 059 ; Colmars : 105 Fi 061 ; Demandolx : 105 Fi 069 ; Entrevaux : 105 Fi 076 ; La Garde : 105 Fi 092 ; La Mure-Argens (La Mure : 105 Fi 136, Argens : 105 Fi 110) ; La Palud-sur-Verdon (La Palud : 105 Fi 144, Châteauneuf-Lès-Moustiers : 105 Fi 051) ; La Rochette : 105 Fi 170 ; Lambruisse : 105 Fi 099 ; Le Fugeret : 105 Fi 090 ; Méailles : 105 Fi 115 ; Moriez : 105 Fi 133 ; Peyroules : AC_148 ; Rougon : 105 Fi 171 ; Saint-André-les-Alpes (Saint-André : AC_170 et 105 Fi 173/21, Courchons : 105 Fi 064) ; Saint-Benoît : 105 Fi 174 ; Saint-Jacques : 105 Fi 180 ; Saint-Julien : 105 Fi 183 ; Saint-Lions : 105 Fi 187 ; Saint-Pierre : 105 Fi 194 ; Sausses : 105 Fi 202 ; Senez (Senez : 105 Fi 204, Le Poil : 105 Fi 153) ; Soleilhas : 105 Fi 210 ; Tartonne : 105 Fi 214 ; Thorame-Basse : 105 Fi 218 ; Thorame-Haute (Thorame-Haute : 105 Fi 219, La Colle-Saint-Michel : 105 Fi 060, Peyresq : 105 Fi 147) ; Ubraye : 105 Fi 224 ; Val de Chalvagne (Villevieille : 105 Fi 243, Montblanc : AC_125, Castellet-Saint-Cassien : 105 Fi 043) ; Vergons : 105 Fi 236 ; Villars-Colmars : 105 Fi 240.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.

Conservateur du Patrimoine au service régional de l'Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004 à 2017.