Photographe au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1968 à 2005.

- enquête thématique régionale, architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Alpes-de-Haute-Provence

-

Commune

Seyne

-

Cadastre

1983

AC

H

-

Dénominationsfortification d'agglomération

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesouvrage fortifié

Voir le dossier place forte (IA04000040) pour l'historique détaillé.

Issue du deuxième projet de Niquet, la fortification d'agglomération avait été établie un peu en avant de l'enceinte médiévale, de façon à se dégager d'un tissu urbain gênant pour la défense, et disposer des alignements droits indispensables à un bon flanquement.

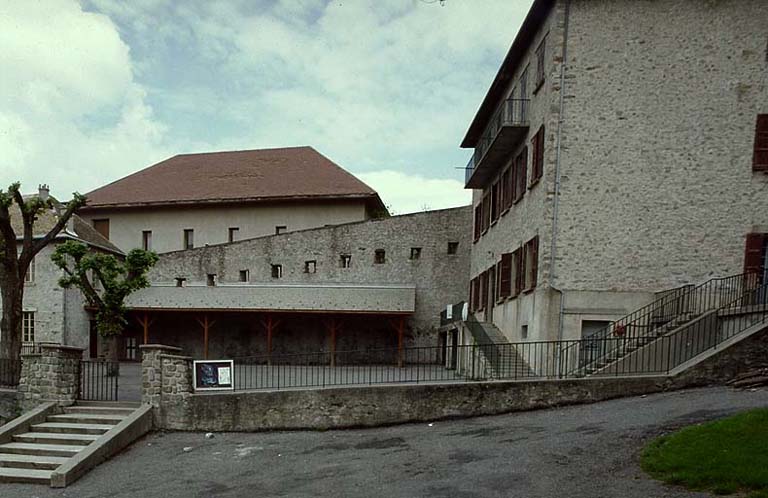

Cette enceinte était constituée d'une muraille non terrassée, assez mince, qui a été arasée après l'aliénation, et ramenée, là où elle subsiste encore, au niveau d'un simple garde-corps. Il n'en subsiste que quelques tronçons, dont deux à gauche et surtout à droite de la citadelle et s'y rattachant: c'est un mur de maçonnerie grossière de quatre mètres de haut environ, percé à mi-hauteur et à intervalles réguliers de créneaux de fusillade type archère encadrés, à l'extérieur, d'un entourage de briques posées à plat. Un autre tronçon subsiste à l'angle ouest de la ville, où il constitue le mur de fond de la cour d'une école. Enfin, au sud-est, le saillant 22 est conservé à titre de mur de soutènement de terrasses, avec, à l'angle flanqué, une échauguette polygonale assez grossière, qui repose sur des linteaux portés par trois corbeaux.

L'ensemble représente un développement total, entre organes de flanquement, de 915 m. Au sud-est, le saillant 22 constitue une protubérance s'expliquant par la présence du couvent des Trinitaires, devenu ensuite collège qu'il avait fallu englober, faute de pouvoir le raser.

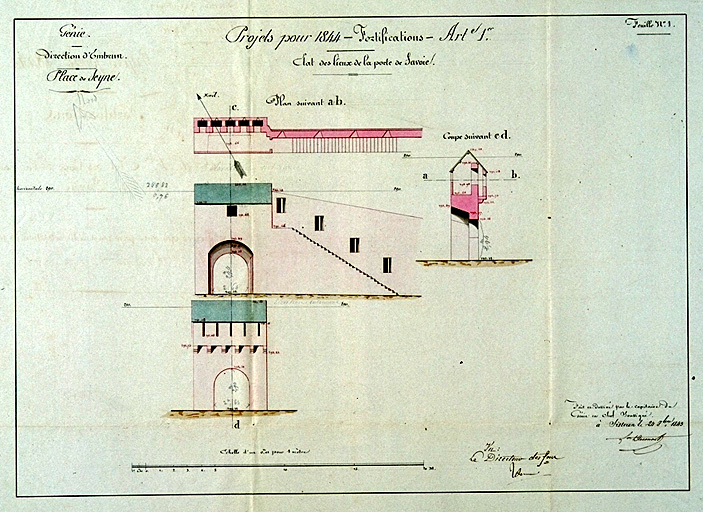

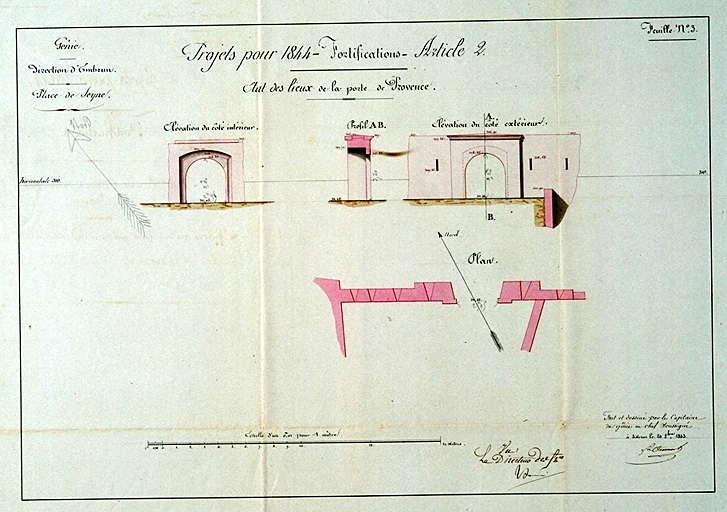

Cette enceinte était percée de deux portes, toutes deux détruites à la fin du XIXe siècle, mais heureusement connues grâce aux archives du dépôt des fortifications :

- Au nord, la porte de Savoie (disparue), au milieu de la courtine nord-ouest, simple baie en plein-cintre de 2, 94 m sous clef, percée dans le mur de 2 m d'épaisseur, surmontée d'une galerie de mâchicoulis à 6 corbeaux, percée de cinq créneaux à fusil et surmontée d'une petite toiture à deux pentes alignée avec la courtine.

L'ouvrage portait, gravée dans la pierre, cette inscription: "Cingit Sedenam Moenibus Ludovicus Decimus Quartus Gallorum rex 1691". Aucune autre décoration ni même d'autres attributs défensifs (pont-levis, herse) qu'une porte à deux vantaux pivotants.

- Au sud, la porte de Provence, située à une trentaine de mètres en avant de son homonyme médiévale, et encore plus simple que la porte de Savoie.

Les deux portes - comme à Colmars - étaient précédées de "réduits", sortes de ravelins légers.

Le flanquement était assuré par :

- le saillant 22, dit "plateforme", sorte de bastion très irrégulier

- huit organes spécialisés, dont quatre tours bastionnées (les tours E, O, N et I) et quatre autres bâtiments polygonaux assimilés à des tours (G, H, K, M) et désignés comme tels sur les plans. Ces tours, analogues à celles de Colmars, et également dues à Niquet, sont le plus souvent à trois niveaux (sous-sol aveugle + deux étages de combat crénelés) séparés par des planchers sur poutres de bois et surmontés d'une charpente avec toiture en bardeaux de mélèze. En diffèrent les tours N et I (pas de sous-sol) et M (trois étages de combat au lieu de 2).

La tour E, englobée dans la citadelle, a eu son sous-sol voûté à l'épreuve et converti en magasin à poudre de l'ouvrage.

Tous ces organes ont les murs des étages de combat percés de créneaux de fusillade du type archère.

L'état actuel est le suivant :

- la tour N a été démolie vers 1974 pour céder la place à un supermarché

- la tour O a été transformée en maison forestière

- la tour K a été englobée dans l'hôpital (fig. 6)

- la tour I est devenue abattoir, mais celui-ci ayant été supprimé, l'édifice doit être restauré dans le style de sa destination initiale (fig. 7-8)

- les tours G et H ont été converties en bâtiments scolaires ou d'habitation (fig. 9-10)

- la tour M avait été convertie en bureau du Génie

- la tour E subsiste à l'intérieur de la citadelle, mais a perdu sa toiture.

Les ouvrages subsistants ont donc été profondément altérés, et généralement, ne peuvent s'identifier que par leur volume ou par les meurtrières encore visibles.

De tous ces éléments, ceux qui subsistent constituent plus les éléments d'un jeu de piste ou d'une série de devinettes, plus que des monuments au sens usuel du terme. La restauration de la tour I inversera peut-être cet état de choses.

On notera que l'enceinte ne comportait pratiquement pas de fossé, et qu'ainsi constituée, elle ne pouvait résister qu'à un coup de main tenté par un parti dépourvu d'artillerie, ce qui semble répondre à la volonté de son concepteur.

A la fin du 17e siècle, lors des guerres de la ligue d'Augsbourg, le duc de Savoie, Victor Amédée II, prend le parti des coalisés contre la France. L'ingénieur Niquet, Directeur des fortifications de Provence, envoie au Ministre Louvois le projet d'une enceinte en avant de celle de l'époque médiévale. On réalise une enceinte à partir du second projet du même ingénieur en 1691. Le projet de l'ingénieur Creuzet de Richerand, Directeur des fortifications du Dauphiné, en décembre 1692, prévoit le renforcement de l'enceinte - achevée - de Niquet. D'autres projets sont réalisés par Richerand en 1699, et par d'autres au cours du 18e siècle, mais laissés sans suites. Après 1843, on démolit les deux portes de ville. Il ne subsiste que quelques tronçons et quelques organes complètement remaniés.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Niquet Antoineingénieur militaire attribution par sourceNiquet AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur général des fortifications de Provence, de Dauphiné, de Languedoc en 1680. En 1700, il est à Toulon où il travaille avec Vauban sur un nouveau projet d'aménagement du site : retranchement de la ville, aménagement du port et de la darse, défense de la ville avec des forts et des tours. Auteur des projets de fortification de la place de Seyne (Alpes-de-Haute-Provence) en 1690.

-

Auteur :

Creuzet de Richerand Guyingénieur militaire attribution par sourceCreuzet de Richerand GuyCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur militaire, ingénieur en chef de la place de Sarrelouis de 1683 à 1692. Directeur des fortifications du Dauphiné en 1690, il dirige le renforcement des fortifications décidé à la suite de l'invasion savoyarde de 1692, à Saint-Vincent-les-Forts, Seyne et Colmars. Construit le fort Saint-Vincent, le fort Joubert et la tour dite Vauban à Saint-Vincent-les-Forts, la citadelle à Seyne, les forts de France et de Savoie à Colmars, réalise d'importants travaux au château de Guillaumes.

-

Auteur :

Les vestiges de l'enceinte sont intégrés dans l'habitat actuel. Il subsiste deux tronçons, murs en maçonnerie de moellons. L'un d'eux est cantonné d'une échauguette. Trois tours et quatre bâtiments polygonaux ont survécu bien qu'altérés. Les tours sont à trois niveaux, dont un sous-sol, séparés par des planchers sur poutres de bois et surmontés d'une charpente avec toiture en bardeaux de mélèze. Elles constituent un type mis au point par l'ingénieur Niquet. L'une d'elle, de plan pentagonal, est couverte d'un toit à cinq pans.

-

Murs

- pierre moellon

-

Toitsbardeau

-

Étages1 étage carré, sous-sol

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe polygonale

-

Typologiestour bastionnée à la Niquet

-

État de conservationvestiges

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Éléments remarquableséchauguette, tour

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents figurés

-

Plan de la ville de Seyne, premier projet. / Dessin, par Antoine Niquet, 1690. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 1.

-

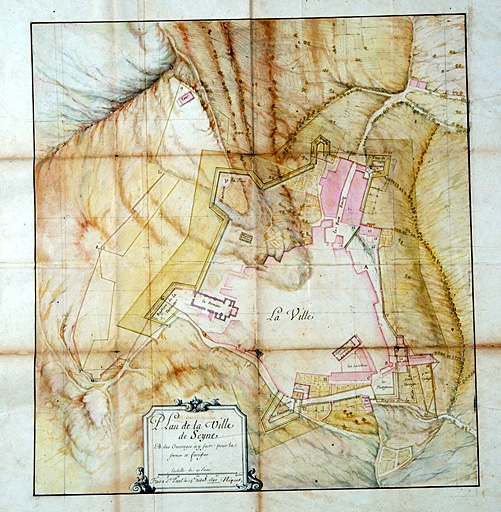

Plan de la ville de Seyne, deuxième projet. / Dessin, par Antoine Niquet, 1691. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 3.

-

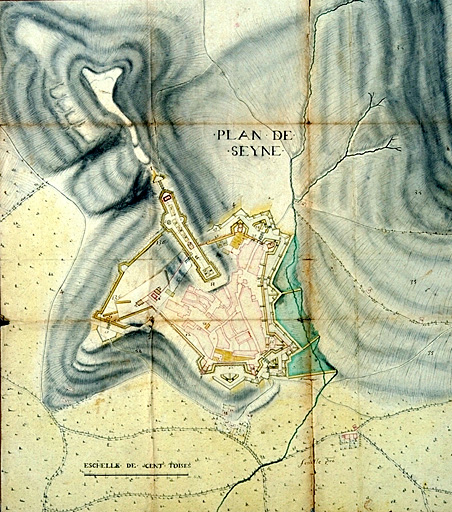

Plan de Seyne. / Dessin, par Guy Creuzet de Richerand, 1692. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 5.

-

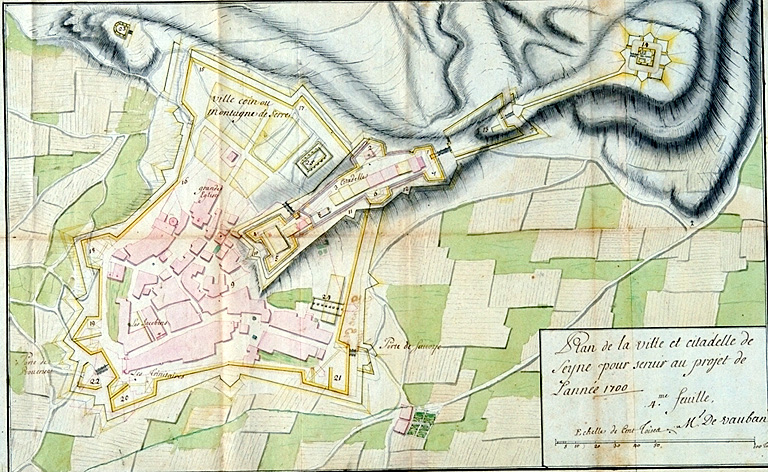

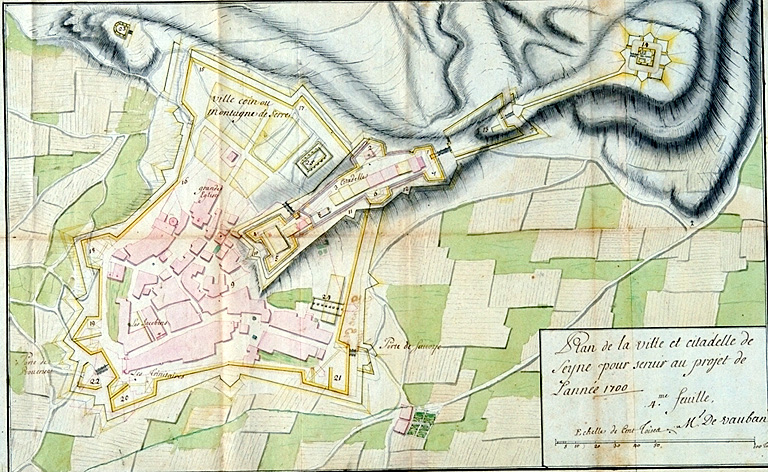

Plan de la ville et citadelle de Seyne pour servir au projet de l'année 1700. / Dessin, signé Vauban, 1700. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 11, feuille 4.

-

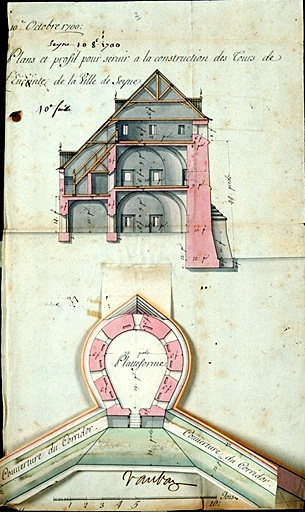

Plans et profil pour servir à la construction des tours de l'enceinte de la ville de Seyne. / Dessin, signé Vauban, 1700. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 11, feuille 10.

-

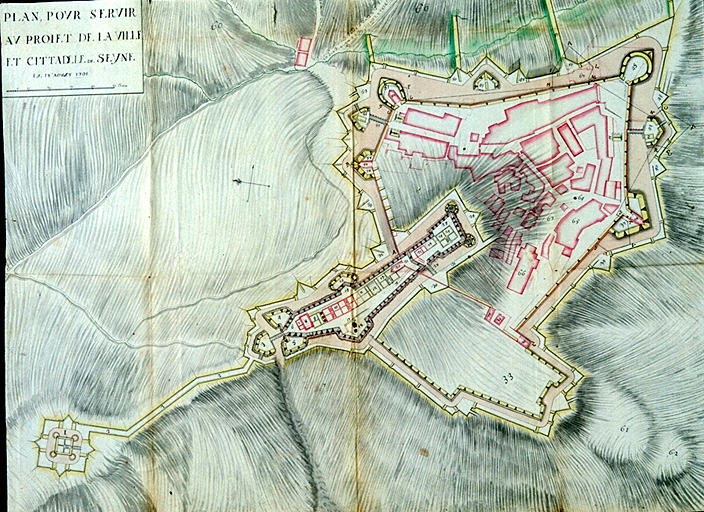

Plan pour servir au projet de la ville et citadelle de Seyne. / Dessin, par Bertrand, 1701. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 1, pièce 15.

-

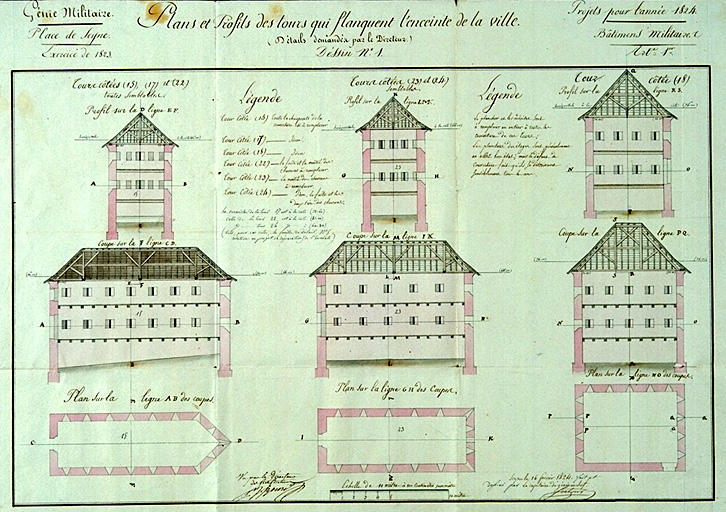

Place de Seyne. Plans et profils des tours qui flanquent l'enceinte de la ville. Projet pour l'année 1824. / Dessin, 1823. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 2 (dessin n° 1).

-

Place de Seyne. Projet pour 1844. Fortifications. Etat des lieux de la porte de Savoie. Plan suivant ab. Coupe suivant cd. [Elévations]. / Dessin, 1843. Service historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 4, feuille 1.

-

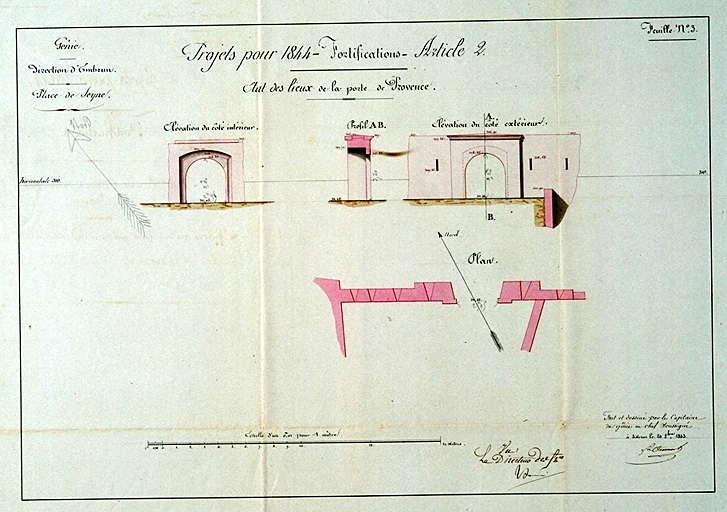

Place de Seyne. Projets pour 1844. Fortifications. Etat des lieux de la porte de Provence. / Dessin, 1843. Service Historique de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie. Dépôt des fortifications, Tournoux, article 8, section 1, carton 4, feuille 3.

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)

Dossier d’ensemble

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)