Photographe au service régional de l'Inventaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1970 à 2006.

- enquête thématique régionale, architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Alpes-de-Haute-Provence

-

Commune

Val d'Oronaye

-

Lieu-dit

col de Viraysse

-

Précisions

nouvelle commune Val d'Oronaye ;

anciennement commune de Meyronnes

-

Dénominationsbatterie

-

Appellationsbatterie de Viraysse, de l'organisation défensive de l'Ubaye

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesenceinte, cour, ouvrage d'entrée, ouvrage fortifié, casemate, édifice logistique, poudrière

I. HISTORIQUE

Aucune trace d'édifice antérieur. L'occupation de la tête de Viraysse, à titre d'ouvrage détaché de la position de Tournoux, n'est évoquée par le Comité de Défense ni en 1874 ni en 1882.

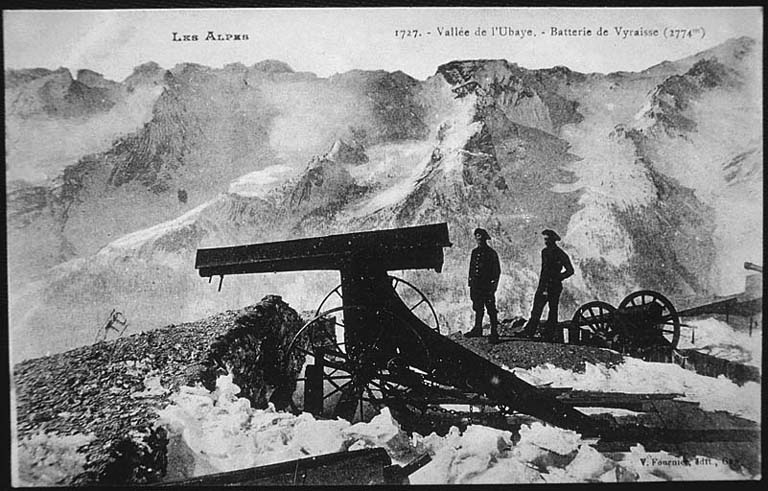

L'ouvrage est construit de 1885 à 1889 (d'abord la route d'accès, puis l'ouvrage), l'attachement des assises de l'escarpe est daté du 2.9.85, celui des chapes des casemates de septembre 1888. L'armement est alors de 8 pièces de 95 mm, dont 2 en travers de la vallée de l'Ubayette, 4 vers le col de Larche, et 2 battants les cols des Monges et du Sautron. La construction du casernement défensif, en arrière et au pied, est contemporaine.

Pour rendre possibles les conditions de vie et d'occupation en toutes saisons d'un ouvrage isolé en haute altitude, on procéda en 1893 et 94 à quelques agrandissements (casemates 15-16-17) et aménagements intérieurs. Au total, de 1885 à 1894, il a été dépensé 189.162, 52 F pour ces travaux. A part l'entretien, il ne sera rien exécuté de conséquent par la suite. L'ouvrage est classé le 27 mai 1889 en deuxième série des Places de Guerre.

En 1914, d'après le plan de mobilisation, les 6 pièces de 95 sont bien en place, et on compte 73 places couchées dans les locaux à l'épreuve.

Dans son rapport du 12 février 1929, la Commission de Défense des Frontières exclut d'incorporer Viraysse dans le tracé du nouveau barrage de Larche, pour ne pas créer de distorsion de la position de résistance. L'ouvrage est alors inclus dans la position d'avant-postes, jalonnée, au sud, par les points d'appui de 2018 et 1893 et l'ouvrage de Larche.

En 1940, l'ouvrage est occupé par une des S.E.S. du 83e BAF (sous-lieutenant Grimaldi) renforcée d'une batterie de 4 mortiers de 150 T Fabry, commandée par le lieutenant Proal (indicatif K 29) de la 11e batterie du 162e R.A.P. et d'un observatoire d'artillerie (08. U).

Dès le début des hostilités actives et de l'offensive italienne, le 17 juin 1940, l'observatoire, par l'étendue de ses vues, sa vigilance, la rapidité et la précision des tirs qu'il déclenche et qu'il règle se révèle terriblement dangereux. Aussi l'ouvrage est-il copieusement bombardé par l'artillerie de position italienne.

Les comptes rendus du commandant de l'artillerie de la vallée font état, le 22 juin, de 8 h à 11 h 25 de coups de 65, 75, 149, 280 ou 305 mm, ces derniers calibres identifiés à partir des éclats. Avec le recul, et constatation du peu de dégâts subis par un ouvrage somme toute faiblement protégé, il semble que cas derniers calibres aient été exagérés ou que, s'ils ont été réellement employés, aucun coup au but n'a été obtenu : un seul coup de 305 touchant l'intérieur de l'ouvrage aurait causé des dégâts considérables, et provoqué un entonnoir très important qu'on ne remarque ni sur l'ouvrage, ni sur les pentes à proximité, même si le sol est parsemé d'éclats.

Malgré des conditions météorologiques détestables l'attaque italienne s'intensifie le 23 juin : La Maison-Méane est prise, mais aussitôt écrasée par l'artillerie française. La batterie de Viraysse est investie ; les communications avec l'ouvrage sont coupées ; les servants de la batterie de 150 T extérieure, harcelés par l'infanterie italienne, s'affolent et se replient en direction de saint-Ours : ils seront énergiquement renvoyés à leur poste par le colonel Dessaux, commandant la défense. La situation s'éclaircit lorsque la 2e SES du

83e BAF (lieutenant Costa de Beauregard) parvient, par Roir Alp, à dégager l'ouvrage et à rétablir le contact avec la garnison qui a tenu ferme et s'est dégagée à la grenade. Notre artillerie, malgré le temps détestable, cause de grosses pertes aux italiens : plus de 200 fantassins se rendent dans le ravin de Rouchouse. La pression ennemie se maintient, mais sans résultat, le 24 juin jusqu'à intervention de l'armistice le 25 juin à 0 h 35.

Depuis, l'ouvrage a été pratiquement abandonné avant d'être remis aux services fiscaux et aliéné au profit de la commune d'Epinay qui a installé un centre de vacances à Meyronnes. Les tentatives de remise en condition paraissent avoir cessé et l'ouvrage, grand ouvert, est en butte à la fois aux intempéries et aux actes de vandalisme des randonneurs.

La route d'accès par le ravin du Pinet est encore praticable, avec difficultés et par véhicule 4 x 4 seulement, jusqu'au casernement de Viraysse et de là, à pied jusqu'à la batterie. Il faut noter que ce dernier tronçon est en bon état, et n'est rendu impraticable que par quelques chutes de pierre qu'il serait facile de dégager.

On notera, comme principaux dégâts :

- le parapet du front sud en partie disparu

- un éboulement de l'escarpe du flanc nord-est sans qu'on puisse distinguer s'il s'agit d'effets d'intempéries ou de bombardement.

II. DESCRIPTION

Situation

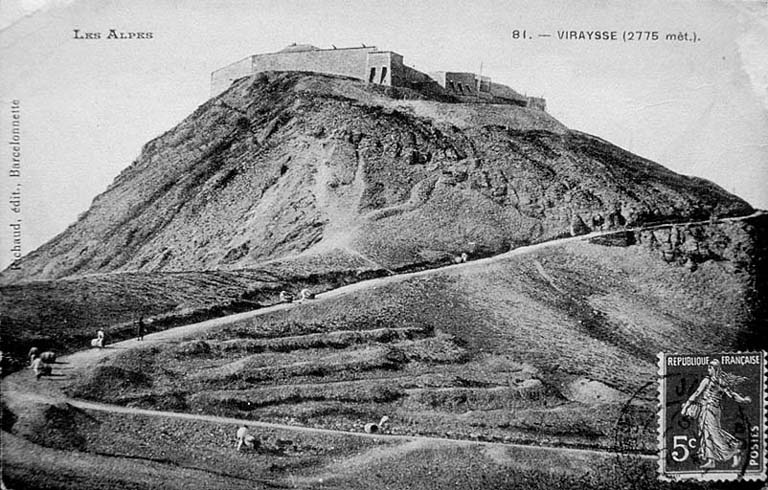

Au sommet de la Tête de Viraysse, extrémité sud d'un contrefort se détachant, vers le sud, de la crête frontière à partir du massif du Sautron, et jalonné par le sommet de la Meyna. Le versant sud-ouest de la tête de Viraysse borde la vallée de l'Ubayette à hauteur du village de Larche. A 1500 m de la frontière, du haut de 2760 m, la batterie domine la trouée de l'Ubayette, le col de Larche, le vallon de la Rouchouse et les deux cols frontières de Portiola et du Sautron, passages possibles pour des infiltrations d'éléments à pied. Avec de bonnes vues sur l'Italie, la position constitue un observatoire très important, élément le plus avancé du système de barrage dit "verrou de Larche".

L'ouvrage occupe tout le sommet de la tête de Viraysse et n'est dominé, de 300 m environ, que par la Tête de la Meyna, à 875 m de distance. Son plan dessine un polygone irrégulier, présentant une succession de rentrants et de saillants, et affectant une forme générale triangulaire, à pointe orientée au sud-est, de 70 m de plus grande dimension (est-ouest) sur 40 m dans le sens nord-sud. Le front rectiligne le plus long est le front sud de 55 m de long.

Composition d'ensemble

L'enceinte continue, réduite à une escarpe, sans fossé, de 5 m de haut, couronne le sommet rocheux à ras de la pente périphérique. L'escarpe, couronnée d'un mur à bahut constituant la crête d'infanterie, comporte trois protubérances rectangulaires, qui n'étant pas défilées, ne peuvent constituer des caponnières, ni a fortiori des bastionnets, et que l'on devrait simplement qualifier de "tours", pleines ou creuses, terme convenant bien à cette silhouette très médiévale visible de loin et de tous côtés. La "tour" sud (saillant 5), le bastionnet de gorge (saillant 1), la "tour" nord-est comportent de grands créneaux de pied, très proches du mâchicoulis sur arc, tandis que des bretèches couronnent la "tour" ouest (saillant 6) et le rentrant sud-ouest, tous éléments de défense rapprochée qui accentuent cette impression de forteresse d'un autre âge. Or, il ne s’agit nullement d'une recherche artistique, mais bien d'une adaptation fonctionnelle à un site très particulier.

L’intérieur de l'ouvrage est occupé, à l'arrière (nord) par une cour, où débouche l'entrée, et bordée par la façade des casemates centrales. A l'avant, un terre-plein supérieur occupe les trois-quarts de la surface totale, avec à l'extrémité est, une banquette d'artillerie à deux branches en angle aigu. La branche gauche comporte un petit abri sous traverse, en béton. La cour et le terre-plein sont reliés par une rampe.

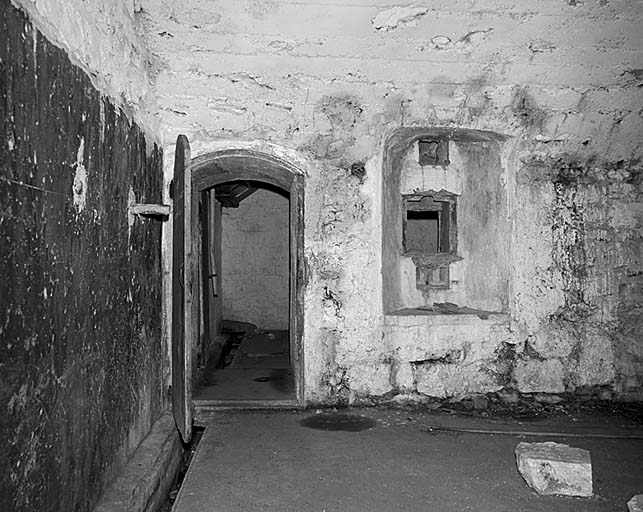

Les locaux sont constitués d'abord par un groupe de 3 casemates centrales (bâtiment A) réalisées lors de la première tranche de travaux - à façade brisée en dedans ouvrant sur la cour d'entrée. Ces trois casemates, voûtées en berceau surbaissé consistent, de gauche à droite, en une grande pièce-logement (local 5) un magasin (6) desservant, au fond, un petit magasin à poudre (avec niche à lanterne extérieure pour l'éclairage) puis la cuisine 7, avec four à pain et cuisinière en fonte datée 1893.

Le local 5, accolé à l'escarpe du flanc gauche (nord-est) est encadré de deux solides piédroits (ép. de 2 m environ) et s'ouvre sur la cour par une porte encadrée de deux fenêtres. Sous le local 4 (saillant 2) se trouve la citerne de l'ouvrage, d'une capacité de 10 m3 d'eau provenant des chapes.

De la cuisine 7, un corridor voûté, logé derrière la façade sur cour conduit, après deux coudes, aux casemates ouest faisant partie des adjonctions 1893-94 et constituant un avant-corps en saillie sur le flanc ouest. On trouve ainsi deux grandes casemates-logements rectangulaires de 6 x 7, 5 m accolées d'une capacité de logement de 72 soldats et 2 officiers et, en bout de couloir, une petite pièce (17) elle-même en saillie extérieure. La petite pièce abritait le central téléphonique relié par ligne aérienne (3 circuits) aujourd'hui hors de service au réseau militaire de forteresse.

Ces casemates (15 et 16), décalées en niveau, sont desservies, au nord, par le couloir précité et prennent jour, au sud - donc face à l'Italie - par deux grandes fenêtres en encadrant une plus petite superposée à un créneau de fusillade en archère. Ces fenêtres sont barreaudées, munies de croisées à la française doublées, à l'intérieur, de volets pivotants en tôle eux-mêmes percés de créneaux à fusil

.

Il est certain que de telles ouvertures orientées de cette façon auraient été inconcevables dans un ouvrage situé en terrain moyennement accidenté. Admissibles dans un ouvrage de haute altitude compte tenu des possibilités de l'artillerie de l'époque, elles devaient rapidement devenir des points faibles auxquels on ne semble pas s'être préoccupé de remédier.

Ces casemates ne sont pas voûtées, mais couvertes d'une dalle de béton de 0, 50 environ coulée sur tôles ondulées portées par une poutraison en profilés métalliques, exactement comme aux étages inférieurs du bâtiment Ba de la batterie des Caurres, le casernement du fortin de Serre de Laut et certains locaux des batteries de Cuguret et de Vallon Claus, tous ouvrages contemporains : il semble s'agir d'un procédé technique agréé par le service du génie pour couvrir des locaux "semi protégés" justiciables de la seule artillerie de montagne du moment.

Enfin on notera que ces casemates sont lambrissées intérieurement - pour l'isolement thermique (comme au fort de la Croix de Bretagne, à Briançon) - et en partie dotée de leur mobilier (lits de casemate modèle 1876) poëles à double paroi etc - renversé et en désordre.

Tous ces locaux sont construits en maçonnerie de moellons, assez grossière mais robuste. Les têtes des voûtes, à voussoirs rayonnants en pierres plates de champ apparaissent au nu des parements. Sauf pour une porte (sortie sur cour du local 13) les encadrements de baies ne sont pas réalisés en pierre de taille décorative, mais en maçonnerie courante enduite.

Par contre, les tablettes de couronnement sont, en grande partie, constituées de grandes dalles dressées. On remarque, par endroits (changement d'appareil, reprises) la séparation des deux phases de construction.

L'entrée de l'ouvrage s'ouvre dans le flanc droit d'un bastionnet crénelé, à ciel ouvert dans le rentrant du front de gorge. Elle est précédée d'un haha, franchi par un pont démontable en fer, et lui-même enfermé dans l'enclos d'une grille défensive avec portail à deux vantaux formant avant-poste.

La porte elle-même, à deux vantaux pivotants en bois doublé de tôle et surmontés d'un linteau fixe de même, s'ouvre entre deux piliers en pierre de taille. A l'intérieur, on trouve un "édicule Goux"1.

Enfin, à l'extérieur et en contrebas de l'ouvrage, on trouve un épaulement de batterie en terre, à quatre emplacements séparés par des traverses, correspondant vraisemblablement à la position de batterie des 4 mortiers de 150 Fabry mis en place là en 1940. A proximité, on remarque une carrière et, au sol, des traces de travaux d'organisation du terrain.

III. CONCLUSION

Ouvrage ne présentant, en lui-même, pas grand intérêt architectural ou militaire particulier mais qui tire sa valeur :

- de son implantation sur un sommet en haute altitude, donc véritable exploit technique, et sur une assise parfaitement stable

- sa situation dans un paysage grandiose, avec des vues lointaines admirables dans toutes les directions : site et point de vue de premier plan

- sa silhouette pittoresque rappelant, globalement et dans de nombreux détails, celle d'une forteresse médiévale

- d'un potentiel intéressant de locaux utilisables en refuge, centre de montagne, etc… moyennant des réparations raisonnables et quelques aménagements (il existe un captage de source 200 m en contrebas, au-dessus du casernement de Viraysse). Par contre il n'y a aucune ligne électrique à proximité

- de son prestige de vestige de guerre, en tant qu'un des points chauds des combats de juin 1940 en Ubaye.

La batterie est construite de 1885 à 1889 à titre d'ouvrage détaché de la position de Tournoux. On procède en 1893 et en 1894 à quelques agrandissements par le rajout de trois casemates et par des aménagements intérieurs. Il reçoit le baptême du feu en 1940.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

L'enceinte de la batterie couronne le sommet de la Tête de Viraysse. Elle comporte trois protubérances rectangulaires, similaires à des tours. L'intérieur est occupé par une cour, où débouche l'entrée, et bordé par la façade des casemates centrales. Celles-ci supportent le terre-plein de la batterie. Elles sont voûtées en berceau surbaissé et abritent des moyens logistiques (logement, cuisine, magasin à poudre) . Deux grandes casemates rectangulaires, couvertes d'une dalle de béton, servent au logement. L'entrée de l'ouvrage, précédée par un haha, est ouverte dans le flanc d'un bastionnet crénelé.

-

Murs

- pierre moellon

-

Étagesen rez-de-chaussée

-

Couvrements

- voûte en berceau segmentaire voûte plate, en béton armé

-

Couvertures

- terrasse

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Ministère de la Défense

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

- (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

Documents figurés

-

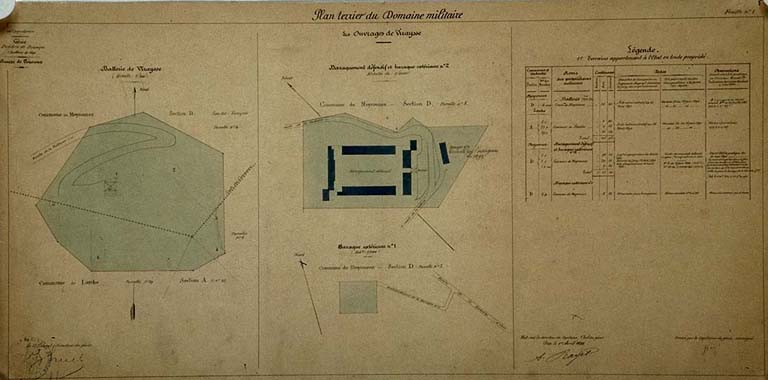

Plan terrier du domaine militaire. Les ouvrages de Viraysse. / Dessin, 1899. Service historique de la Défense, Vincennes : Archives des Directions des Travaux du Génie de Briançon.

-

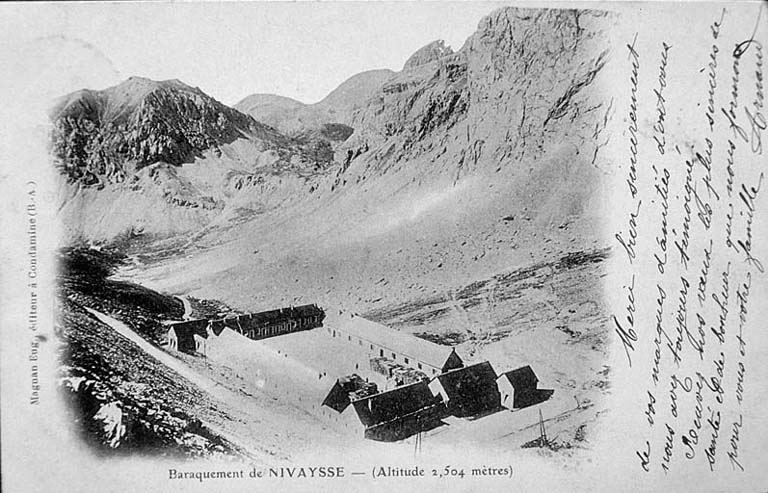

Baraquements de NIVAYSSE (Altitude 2,504 mètres). / Carte postale, sd. [avant 1904 ?], Eugène Magnan éditeur à La Condamine.

-

Les Alpes. Vallée de l'Ubaye. Batterie de Viraysse. (2774 m.) / Carte postale, [entre 1903 et 1922]. Collection particulière.Carte postale

-

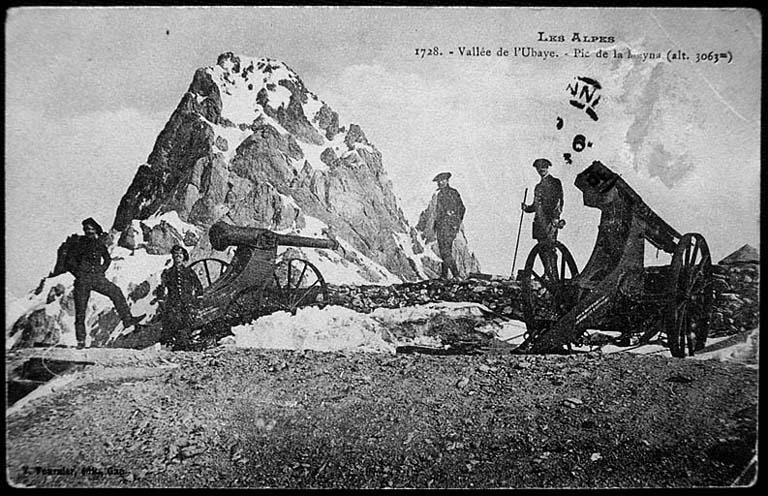

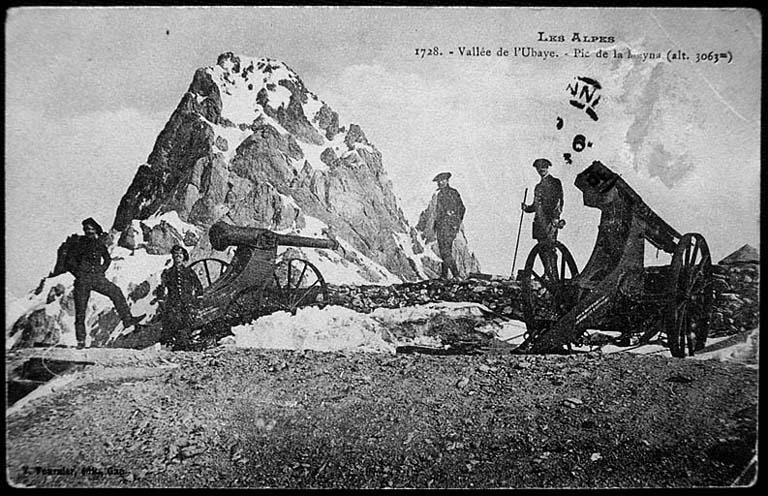

Les Alpes. Vallée de l'Ubaye. Pic de la Meyna. (Alt. 3063 m.). / Carte postale, [entre 1903 et 1922], V. Fournier éditeur à Gap.

-

Les Alpes. Viraysse. (2775 mèt.) / Carte postale, sd. Richaud éditeur à Barcelonnette. Collection particulière.

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)

Dossier d’ensemble

Lieutenant-colonel du génie, docteur en histoire. Chargé de cours à l'École supérieure du génie de Versailles, Yvelines.

Expert en architecture militaire auprès de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Réalise de 1986 à 1996 l’étude de l’architecture militaire (16e-20e siècles) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, partie des Alpes-Maritimes, ensemble des îles d’Hyères dans le Var.

Principales publications : La Muraille de France ou la ligne Maginot (1988)

Les derniers châteaux-forts, les prolongements de la fortification médiévale en France, 1634-1914 (1993)

La barrière de fer, l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914 (2000)